作者:李敢 徐建牛 责任编辑:赵子星 信息来源:《浙江社会科学》2021年第4期 发布时间:2021-05-14 浏览次数: 2655次

【摘 要】源自在东部Z省多年田野调研,尤其是对堪称“绿水青山就是金山银山”理念样板地D县MG山区的考察,围绕“组织环境视域下的组织变迁”主线分析居于“虚实之间”农村集体经济组织发展变迁的脉络、内容、过程以及后果和影响。在某种程度上,此研究路径可视作贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念的深入思考。

【关键词】农村集体经济组织;组织与环境;组织社会学

农村集体经济组织一直是“三农”研究的一个焦点问题。然而,假如回顾改革开放以来农村集体经济组织的历史逻辑和演化路径,可以发现,在理论层面上,既有文献关于农村集体经济组织的结构和功能的阐述依然存有缺憾,在实践层面上,农村集体经济组织运作尚缺失有力且清晰的法律界定。于是,处于“虚实之间”[1],反倒成为农村集体经济组织一种特有的呈现形态。受制于作者的社会学研究取向的影响,下文将主要从“组织与环境”文献梳理开始,结合典型案例对农村集体经济组织的“虚实之间”现象予以剖析。

一、文献述评和理论对话:组织环境视域下的组织变迁

关于组织和环境关系以及组织变迁,经济学、管理学、社会学等学科均有阐释,但不同学科各有侧重。概括而言,对应阐释大致有种群生态学、资源依赖理论、权变理论、战略选择理论、交易成本理论、组织学习理论、制度学派理论、共同演化理论等,其中,后两者与社会学研究取向关联较多,且关注组织和环境互动之中的“时间和过程”。依据行文主旨和实际调研发现,文献述评环节主要择取组织社会学制度学派和制度演化经济学共同演化理论视角,并对其它关联流派观点有所汲取和整合。

(一)环境变迁与组织转型

自二十世纪六、七十年代以来,“组织与环境”这个话题越来越受到学者的关注。例如,组织研究可能不是直接与组织本身有关,而是以一个社会群体或社会的一个方面为中心,其中既可以考虑到组织的相关性,也可以考虑到组织的自主性。换言之,如试图解释一个组织的动态性质,需要解决组织与其部分之间以及组织与社会之间存在的双重紧张关系,于是,把组织看作与环境互动的有机体是有用的[2],在这其中,组织变迁的时间安排是一个分析重点[3]。再例如,除了适应环境外,组织也影响其环境,这类影响不仅体现于市场方面,也体现于自然、社会结构、生活方式和公共政策等方面,而且,尽管可以区分环境对组织的影响和组织对环境的影响,但这两个方面是密切相关的关系[4]。于是,一方面,如要理解组织对其环境的反应方式,则不能不注意到组织结构的差异,另一方面,面对环境的变迁,也正由于组织是由不同层次组成的,它们的反应和变化能力各不相同[3],组织学习和适应过程只能渐进且缓慢地进行,因为新的能力难以创制,改变的成本也很高[5]。

不过,在组织理论大家迈耶和斯科特看来[6],组织环境是“仪式性”与“理性”的混合体,二者对应的合法性诉求和效率诉求也是混合体。而无论是幅度抑或是规模等角度,组织均能够对环境变迁做出“回应”,亦即组织环境的变迁可以引致组织结构及其运作的转型,尤其是在发生深刻经济变革情形下,这类转变将更为明显[7]。这是因为,在既定资源约束下,组织为强化己身竞争优势,可以对新可能性探索与旧确定性利用之间关系进行调适[8]。因而,也可认为,“重新定位”是组织变迁的一种体现[9],组织对环境的适应具有历时性特质,组织环境并非一个给定的外生变量,组织可以理解自己所处环境并有所参与其中的改变。进一步而言,组织环境关系中的权变与制度契合存有调和空间,对于处于“准适应”(quasi-fit)状态下的组织而言,权变和制度匹配的改进有助于导致产生更好的绩效[10]。

(二)“组织环境”的常见分析框架

“组织与环境”是“组织环境”范畴内的一个常见表述,其框架里的“环境”,一般分作“技术环境”和“制度环境”两大类别,并认为前者关注组织效率,后者关注组织合法性,且均承认技术环境和制度环境对于组织变迁具有功用,只是,制度环境突出了源自“诱使、迫使性制度力量”生成的“合法性机制”[11],而技术环境则相对被动,常处于为制度环境“牵引”之下,这有助于解释组织趋同性,也有助于解释为何一些组织从事与效率无关的活动,以及制度环境和组织运作存在相分离现象,在此层面,同样适用于农村集体经济组织,但也有不同之处。相较于社会学研究取向,经济学视角的组织环境研究,也关注制度环境和技术环境对组织以及技术和制度间共同演化关系,例如,按照制度演化经济学解释,在组织和环境互动过程中,呈现为一种组织行为倾向的“惯例”(routine)具有生成重复互动模式的可能,从而带来组织自身“适应度”(fitness)的更变。同时,技术和制度也通过影响参与主体(如“组织”)的适应度得以形成共同演化关系。[12]不过,除了相对突出“技术进步”等功用,经济学取向还关注基于业绩优化考量的竞争机制或竞争环境对于组织运行造成的可能影响[13]。

(三)既有分析框架在分析农村集体经济组织时的适用性和局限性

参考既有“组织与环境”分析框架,“制度环境”指由法律制度、文化期待、意识形态等作用力塑造的“广为接受”的社会事实。“技术环境”指组织自身结构的构建。然而,也正因为农村集体经济组织是一个“特殊的经济组织”(或可定义为“准社会企业”经济组织),时移世易,伴随集体经济组织之间开始出现竞争,既有产业竞争,也有非产业竞争,从组织环境视角审视农村集体经济组织发展需要有三点说明:第一,组织社会学制度学派原有合理性内容依然存在。例如,在“制度环境”层面,“广为接受的社会事实”必须保留,主要体现于对统分结合双层经营体制的坚持,这也是对社会主义公有制优越性的彰显。在“技术环境”层面,着力于组织自身结构的优化。这些年,农村集体经济组织在改制过程中,推行以确权和股份权能改革等为标志的个体利益、农户利益的确立,意味着产权清晰化工作有了重大推进,而“特别法人”地位的确立,也说明农村集体经济组织市场主体化工作也向前迈了一大步。第二,组织和环境,以及技术环境和制度环境之间存有共演关系,而非单向度作用关系。比如,技术的选择、使用和发展受到后者的制约和影响,也能促进后者的变化和适应。经此可察,近年来,在农村集体经济组织建设过程中,技术环境层面产权逐渐受到重视的本身正是制度环境层面“社会主义公有制”意识形态转变的过程,以共同促进“有效率的公有制”在农村集体经济发展中得以渐进实现。于是,相较于“环境”,组织不只是适应,也有积极主动的一面,可以做出自己的应对性选择。第三,对于农村集体经济组织发展而言,在新的发展时期,在一定程度上,其“竞争性积极作为”也可视作是在既有框架内“演化”而来的组织行为。

下文将引入一个以乡村新产业、新业态知名的山区型村落聚合体案例去审视这样一个过程:为何以“乡村振兴标杆地”为标榜的村落聚合体的农村集体经济和农村集体经济组织却依然弱小,以及虽然实现了“产业振兴”,但却面临着“精准消薄”如何持续的难题[14],进而讨论居于“虚实之间”的农村集体经济组织何以存在,以及何以开展组织调整、改善及再造,以助于经由农村集体经济组织发展去实现农村集体经济的可持续收益。在一定程度上,本文可视为贯彻落实“两山”发展理念的深入思考了。

二、案例呈现与简析

近年来,得益于国内经济增长方式转型、消费需求升级、政策红利的释放以及立足于本地资源禀赋区位优势等因素,在东部Z省D县,过往以经济薄弱闻名远近的MG山乡[15],因乡村新产业(主要体现为民宿产业)集聚化发展而声名鹊起,一时成为践行“两山”理念的一个典型样板。只是,在看到MG山乡取得显著成绩的同时,也需要注意到其农村集体经济在发展过程中已开始浮现出来的瓶颈问题。比如,集体资产增收困难,以及农村集体经济组织相对薄弱。通过实地走访村社、企业和农户(参与观察、正式和非正式访谈等),以及对政府部门工作报告、村镇集体经济和民宿产业台帐等文本资料查阅,我们对以民宿产业集聚化而知名的MG山乡经济社会变迁进行了持续五年的跟进式调研,涉及农村集体产权制度改革、农民收入增加和集体资产盘活等内容,此处着重关注农村集体经济组织建设及其集体资产持续性增收。

(一)MG山乡经济发展的喜与忧

1.“喜”在何处:乡村新产业集聚效应初显

首先,乡村民宿业蓬勃发展。围绕“生态富民、绿色崛起、和谐跨越”主题,从2005年,也即落实国家社会主义新农村建设任务以来,D县相继投入大量资金用于MG山区生态补偿、恢复和建设,尤其是“中国和美家园建设”(2009—)执行前三年,投入资金达8000万元以上[16],至今已累计投入26亿元左右。[17]有效保护了县城西部山区的青山绿水资源,为民宿产业发展提供了有力保障,且在民宿业界开创了“洋家乐”独特品牌,构成中国民宿新样本(中共D县委宣传部,2016:2),初步走出了一条极具地方特色的乡村旅游发展之路。例如,以2016年数据为例(截至当年26月底):MG山镇正常运营的民宿(农家乐 洋家乐)总计有443家,其中150家左右为“洋家乐”,实现营业收入3.3亿元,比上年增长29.3%,利润总额8217万元,比上年增长26%。[18]而在2016全年,MG山乡精品民宿(“洋家乐”)接待游客26万人次,同比增长[26]%,其中境外26万人次,直接营业收入4.5亿元,同比增长28.6%。[19]再以2017年数据为例,当年上半年,以洋家乐为代表的150家精品民宿接待游客28.5万人次,同比增加26%,实现直接营业收入3.42亿元,同比增加22.5%[20],2017全年接待游客26万人次,同比增加34.7%,实现直接营业收入[26]亿元,同比增加27.9%。[21]

其次,民宿经济发展促进当地居民增收。以LL村为例,该村原本是MG山区一个偏僻小村,村域面积6.6平方公里,9个自然村,23个村民小组456户,总人口1450人。近几年,在以“洋家乐”为代表的民宿经济带动下,已经成长为乡村旅游的一个集聚地。目前,全村共有民宿项目52个,客房312个,床位494个,餐位1251个,2015年实现民宿经营总收入1.04亿元,税收达到170万元。2017年,村民人均可支配收入3.3万元(2007年时还不到1万元)。2017年成功创建3A级旅游景区,有效将“绿水青山”的生态优势转化为了“金山银山”的发展优势。[22]

再次,在2017年,“洋家乐”被国家质检总局评为全国首个服务类生态原产地保护产品,而环MG“洋家乐”乡村旅游区则相继被国家旅游局评定为“中国国际乡村度假旅游目的地”、“全国首批乡村旅游创客示范基地”。

2.“忧”在何处:山乡集体经济发展与乡村新产业发展出现较大脱节

截至目前,整体而言,近年来MG民宿产业的兴盛,并未能为当地农村集体经济壮大做出实质性贡献,集体经济发展与民宿产业发展出现较大脱节(见表1、表2)。[23]

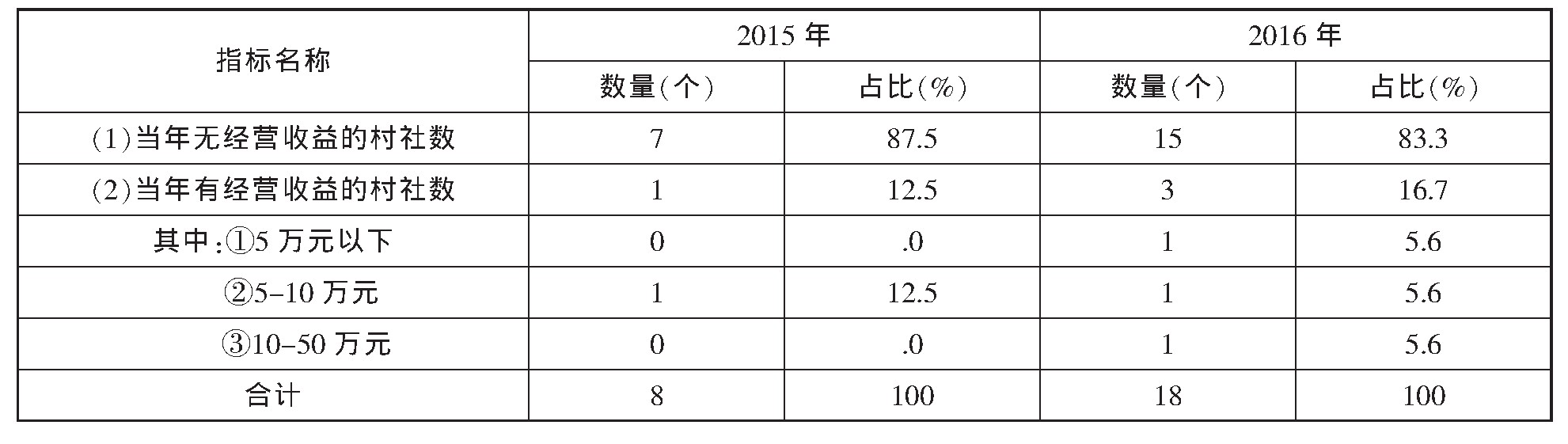

从表1可以发现,在2015和2016年,MG山乡八成以上的村级集体经济没有经营收入;有经营收入的村社中,最高的也不到50万元。

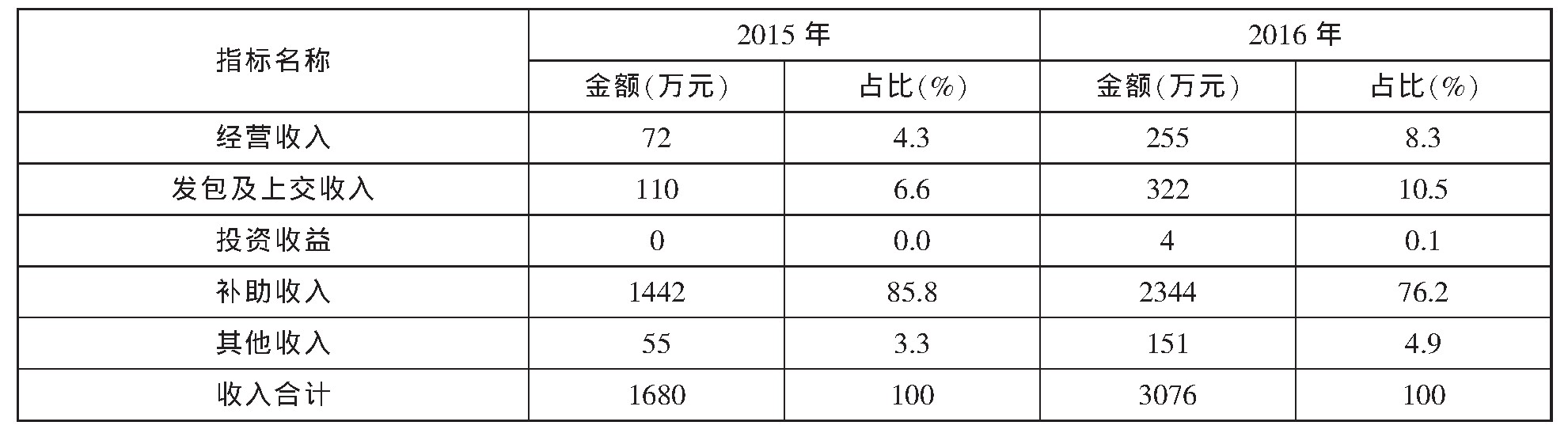

从表2可以看出,即使在乡村旅游突飞猛进的2015和2016两年,MG山乡村级集体经济主要收入来源均来自上级政府各类“补助收入”(财政转移支付等)。例如,2015年和2016年分别为1442万元和2344万元,占当年总收入的26%和76.2%。2015年和2016年的经营性收入为72万元和255万元,分别仅占当年总收入的4.3%和26%。可见,MG山乡村级集体经济组织收入过度依赖上级政府补助,自身创收和造血能力亟待提高。

表1 2015和2016年MG山乡村级集体经济经营收入情况表

表2 2015和2016年MG山乡村级集体经济收入情况

资料来源:依据镇农办提供数据整理。

(二)案例简析

1.薄弱的集体经济组织如何担起“精准消薄”的重任

首先,相较而言,在东部Z省,10多年来,D县的乡村建设属于佼佼者。尽管如此,也依然面临着全国乡村建设中一些普遍性问题与相应制约因素,如集体经济与集体经济组织相对薄弱等难题。例如,2017年,D县村级集体经济总收入27618.85万元,其中,集体经营性收入为9007万元,村均总收入186.61万元,同比2016年增长16.1%。然而,在148个行政村中,集体经营性收入30万元以下的薄弱村仍有36个,接近全县总数四分之一,而每村平均每年开支至少要80万-100万左右(2018年5月31日,县农业局农经站和县农办,访谈)。[24]

其次,若论“树立绿水青山就是金山银山的强烈意识”,MG山乡及其所隶属的县市省都已做出了很好的示范。事实上,民宿产业的崛起的确为MG山乡带来了多方面的变化,例如,荒山林地、闲置农房等资源的盘活,山村环境卫生和村民文明素质等大幅度提升。而原本薄弱村扎堆的MG山区,经济发展在整体上有了明显进步。然而,相较于“精准脱贫”,无论是D县,还是MG山乡,“精准消薄”的任务还任重道远。

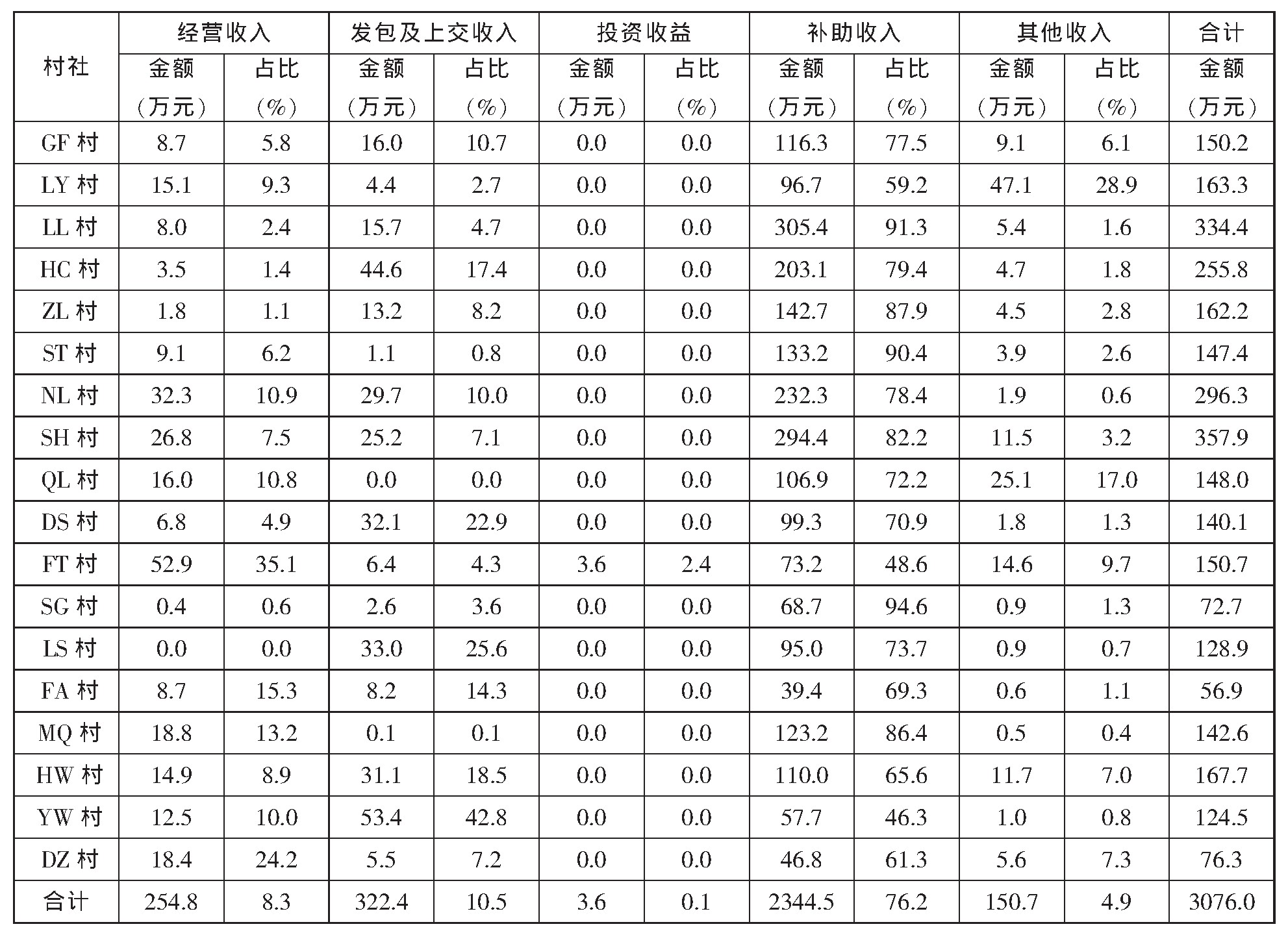

于是,关于山乡“产业振兴”之后“忧在何处”,可进一步概括为:近年来,受益于民宿产业的发展,尽管MG山乡集体资产在整体上获得了一定进步,但在持续性保值和增值方面依然存在一些亟待克服的难题,例如,实质性经营收入很低,村级集体经济整体实力不高(见表3)。这是因为,MG山乡常年以生态保护和水源保护为主要职责,物业型资产很少,而发展民宿经济村的集体经营性资产主要来自租赁,但前期主要经由林地、茶厂、农房、公益建筑等简单出租方式予以开展,而这类资源基本已经用尽,需要新的发展思路和探索。

2.“虚实之间”:“虚中有实”、“实中有虚”

表3 2016年MG山乡村集体经济组织收益分配分析表

资料来源:依据镇农办提供数据整理。

实际上,改革开放40多年来,除却为数不多的例子,在全国层面,整体而言,无论是在资金和技术层面,还是在管理和人才层面,以及市场拓展层面,农村集体经济组织基本处于一种“跋前踬后,动辄得咎”的境地,而集体资产回报率低或徘徊不前反倒成为常态。依据多年田野调研,笔者将处于类似发展困境的农村集体经济组织及其行为称之为“虚实之间”,顾名思义,这其中有“虚置”的一面,也有“实置”的一面。在实际生产生活中,农村集体经济组织居于“虚实之间”的组织现象有着多样化体现,很难逐一罗列清楚,其间,“虚”与“实”交错存在,有实有虚。例如:组织形式上,主要体现在“分易统难”、经济经营能力“名不副实”;组织性质上,居于“营利与非营利之间”;组织结构上,过往产权虚置情形已得以改变,日渐清晰化,组织成员权逐渐得以落实,尤其是在东部地区,“按股(份)共有”正在成为现实,此为“实”;组织功能运作上,或者无财,即便有财,集体经济组织资产又多以静态“睡眠式”为主,“生财乏道或无道”,此为“虚”,如此等等,不一而足。

也正是在D县这样一个乡村建设模范县[25],笔者观察到其乡村发展建设的另一面,也即,村级集体经济与集体经济组织并未能紧随时下新潮的乡村新产业新业态发展而发展。当然,D县浮现的集体经济组织问题,并非局限于其自身以及所在省市,在很大程度上也是全国性现象,[26]只不过,因MG山乡在经由乡村新产业新业态得以“振兴”过程中屡屡为央媒关注,被冠为践行“两山”理念样板地,一定程度上,更具有典型性罢了。实际上,表1-3的集体经济数据已经是民宿产业发展起来之后的事情了。在此之前,MG山乡村级集体经济与集体经济组织组织更为“虚弱不堪”,个别村庄则已濒于“清空”状态,不然,也不至于被戏称为当地的“西部山区”了(因其经济贫弱、位于县城西部)。而在D县实施首轮五年强村计划时[26],按当时标准,全县有31个薄弱村,其中,MG山区有9个,占比29%。

因此,“虚实之间”组织现象在MG山乡的第一个体现为村级集体经济组织“没钱也没号召力”,因为“唤鸡还得有把米”(访谈,2018年5月31日),“集体经济组织无法满足农民日益增长的多样化服务需求,干部的领导力、号召力、组织动员能力弱”(韩俊,2018)[27]。第二个体现如上文所言,村集体经济发展和当地民宿产业新业态发展不成比例。2008年前后,民宿产业在MG山乡逐渐发展开来。如今,18个村几乎村村有民宿,部分集聚化程度还很高,例如XT村、LL村、MQ村等。MG18个村,笔者亲自调研了13村,与村班子和村民都有一定接触,他们尽管认可民宿产业为当地带来的变化,但大体都不认可民宿产业发展对于村级集体经济发展有着怎样的促进作用。反倒是相反的声音听到了一些,诸如认为“民宿进来后,村里还贴钱,因为造房子产生很多垃圾,村里要负责垃圾清理”(访谈,2018年5月30日),以及担心民宿产业万一出问题捅娄子,山乡会不会“一夜回到解放前”(访谈,2017年9月13日),因为,在民宿产业开发过程中存有“连哄带骗”的成分(访谈,2017年9月14日)。如果说“虚实之间”的前两个体现比较“虚”,第三个体现则相对“实”,也即,在近年全国性乡村文旅产业大潮中,MG山乡部分村集体组织开始学习了解到其它同行一些做法,认识到自身早期一些操作方式局限性,不再满足于“只做地主不做资本家”(指简单出租),也开始尝试“既做地主也做资本家”(指村集体出资入股联合经营)(访谈,2018年5月30日)。

概而言之,作为本文的一个中心性概念,“虚实之间”共计有两个指向:其一,“何为虚、何为实”,涉及对农村集体经济组织现状的描述和概括;其二,“为何虚、为何实”,是对农村集体经济组织这种现状的原因探究,以此管窥转型期农村集体经济组织的外部环境。

如何看待上述农村集体经济组织呈现出来的“虚实之间”组织现象,不同学科和理论视角自有不同着重点。受制于研究者自身专业研究取向、行文主旨和实际调研发现,在后续研究,关于“虚实之间”组织现象及其变迁分析,或可尝试将置于社会学“组织环境视域之下的组织变迁”分析思路,并适当融入演化经济学共演论思想[28]。这是因为,无论竞争型组织环境抑或是合作型组织环境,共同演化理论框架能够为组织研究提供有价值的参考信息。[29]“共同演化思想适用于所有与环境相关的组织研究领域”[30],究其本质,共同演化是关于“组织—环境”关系研究的反馈方式,既受环境影响,也能影响环境[31],而“互动”将成为新分析框架中一个关键词。[32]简而言之,组织演化与环境演化可以构建成两类互为解释变量,组织演化在改变着所处环境,反之亦然。

三、MG山乡案例再审视

综前分析以及案例呈现环节,可在学理层面提出三条悖论:按经济学的效率机制,产权清晰是组织绩效的基础;经过农村产权改革,村级集体经济组织实行的是“股份经济合作社”,产权清晰的问题已经解决,可依然效率不高,为什么,此为第一个悖论。按制度学派的合法性逻辑,“产业振兴”是实施乡村振兴战略五个振兴中的一个核心环节(县域操作为“消薄”),壮大村级集体经济组织符合意识形态和社会管控的需求,合法性也有了,但农村集体经济组织依然贫弱,为什么?这是第二个悖论。第三个悖论文中已有详细论述,即兴旺的乡村产业和贫弱的农村集体经济组织相并存。个中原因,值得深入探究,这是第三个悖论。前两个悖论与组织环境分析视角即技术环境和制度环境对应,第三个悖论则基于现实的经验观察,其学术价值和现实意义值得进一步探讨。

与此同时,结合“组织环境三向度”(适应、选择和融合)分析[18],为了更好解释组织环境视域之下农村集体经济组织变迁,还需要从“时间和过程”角度对MG山乡村级集体经济组织演变角度予以粗线条勾勒:根据D县农村建设实际,其农村集体经济组织目前主要体现为通过农村产权改革建立的村股份经济合作社,该项工作完成于2013年。在此之前,主要体现为20世纪80年代后半期成立的村经济合作社。也正是受益于2013年村集体资产股份合作制改革和2015年“农村集体资产股份权能改革试点”方案的合理实施,[33]作为农村综合改革关键之一的农村集体经济组织成员权问题在D县得到了较好解决,成果总结在2017年10月9日经由省农业厅上报省政府(办公厅)和农业部,在全省属于先行模范和行动榜样。但问题是,从前文数据可知,整体而言,MG山乡村级集体经济组织实力并未能随着成员权制度落实而得以发展壮大。

继此,有三点值得注意:第一,技术环境层面的产权明晰化仅是集体经济组织改制的一部分,学界争执不休的成员资格权,并未能构成村级集体经济组织发展的显性推动力。第二,也许是巧合,在D县,“成员权”问题解决之后,“制度环境”随后发生了大更变,也即“乡村振兴”国家战略在2017年10月18日正式公布。其实,在前期调研基础之上,从2017年9月初,笔者已开始陆续走访MG山乡的多个行政村,也正是在此过程中,听到了一些不同于以往“等靠要”的声音,例如,好几位村书记/主任大致均认为,民宿产业的进一步发展,前期简单出租方式难以走得远,集体经济组织要谋求能赚钱的路子,不然真可能“坐吃山空”;有必要重新思考“MG山究竟是谁的山”以及主张渐进实现从过往“只做地主不做资本家”到“既做地主也做资本家”的转变。第三,村级集体经济组织的改变不只是在口头,也发生在行动中。到了2018年5月,MG山乡18个行政村里面已经有了2个行政村(MQ村和DS村)制定出致力于发展壮大村级集体经济的实际方案(已获上一级政府批准):由村集体联合社会资本从事乡村文旅项目开发,涉及存量资源盘活、资产租赁和产业发展等方式,当然,也存有相应局限性。

MQ村:项目实施主体为村股份经济合作社以及上海某公司和三位个人投资者,共同注册成立文旅公司。首期项目建设时间为2018年7月—2019年12月,此后在首期基础上持续推进。项目总计出资5000万元人民币,其中村股份经济合作社出资1150万元,占23.0%,上海公司出资1000万元,占20.0%,个体投资人各出资950万元,各占19.0%。第一期投资500万元(其中申请镇财政补助30万元,县财政补助40万元,省以上财政170万元),主要有童家组健身步道2公里、冷水湾游客集散中心、休闲骑行娱乐设施等软硬件设施项目。收益来自游客集散中心客流量、登MG山景区门票以及作为股东一份子的上海旅游客服平台中收取的相应管理报务费。预计村集体经济每年增收25万元左右。

DS村:经村民代表会议通过,对原村集体资产香棒厂(面积2490㎡,其中厂房占地面积300㎡)进行资产盘活,村股份经济合作社利用香棒厂资源与D县某公司进行合作,达成合作协议,项目总投资1000万元,其中村集体提供房屋及土地,并出资300万元,共同开发生态民宿,作为土地房屋及集体资金投入回报,村集体每年保底分红30万元。

实际上,尽管MQ村和DS村此番作为在共计18个村的MG山乡颇有些醒目,但并非“一时冲动”。依据笔者对于D县和MG山乡多年来的观察,这两个村集体经济组织的作为,更多体现了与组织环境的“融合”,从属于“互动下的选择”和“互动下的适应”,需要纳入“组织环境变迁之下的组织变迁”对话框内予以考虑,例如:其一,相较于本县、本省或外省,村集体经济组织积极介入多样化新型集体经济发展,已不是新鲜事,例如,在县城东部的SJD村,村股份经济合作社在村内一项大型文旅项目中占股51%,直接出资之外,还包括“生态资源股”。其二,自乡村振兴国家战略出台后,源自前期基础,省市县都有意向将MG山乡打造为“乡村振兴标杆地”与“践行‘两山理念’样板地”。在全县乡镇序列,MG山乡的位置变得举足轻重,从而为村两委等干部晋升提供了良好契机[34]。如此一来,“产业兴旺是乡村振兴的重点”被落实的可能性大大提升,村级集体经济组织之间的“多样化竞争”或将成为可能。其三,“乡村振兴战略”出台后,自2017年底,D县官方权威媒体会定期发布以“厉害了我的村”和“为党旗争辉”为标示的乡村建设业绩排行榜,内含成绩与不足,[35]直接关联到各村能否从上级争取到相应配套资源(例如,上述MQ村项目除了获得镇和县的认可和资助,其后又从省里获得财政补助160万用于无人售货超市和旅游餐厅的建设。而2018年底3A级景区资质的获得,又获得省财政补助10万元,县配套40万元,镇配套30万元,用于景区配套设施项目建设)。在某种程度上,这类举措已成为衡量各村集体“人心向背”的重要标尺。由此可见,居于“虚实之间”的农村集体经济组织,也有可能迈上“脱虚向实”的转变路径。当然,在激励机制和制度性约束条件尚未出现实质性改变情形下[36],指望农村集体经济组织在短期内可以迅速增强其经济经营能力,估计难度不小,尚有待观察。

四、结语

综上,作为一种认知和行动主体,农村集体经济组织具有相应的能动性,与所处环境具有互动融合的空间:不只是环境在选择,组织的适应以及组织间互动也可以对环境产生影响,比如“模仿”,甚至于“创新”。[37]于是,或也可以认为,组织环境既是“选择环境”,也是“学习环境”,它们共同塑造了组织的演化轨迹。这类现象在乡村振兴新时代,“虚和实相融合”表现得尤为明显,例如,在Z省新版“强村计划”文件里可以见到这样的表述:大力推进村级集体经济持续较快发展,有助于提升基层组织经济基础和基层党组织组织力,为此,需要“以增强村集体经济组织造血功能为主攻方向,以加强农村基层政权建设为核心”(Z委办发[2017]60号)。对此,我们的初步思考为:中央致力于维系农村集体经济组织,除了是对“社会主义公有制”这一“共享观念”予以彰显外,国家也的确希望籍此有助于农民在经济上有所互助合作和增加收入,从而有利于村庄基层政权(“两委”)对村民拥有一定控制权,以更好实现对农村长期有效的掌控。(39)

于是,关于农村集体经济组织居于“虚实之间”的行为分析不能局限于新古典经济学的理性均衡路径,还需要注意到非均衡态下演进分析,虽然非均衡主体行为带有不确定性,但也带有创新性,因这其间的“互动秩序”尚在“演化”生成之中,无论是“适应”、“选择”亦或是“融合”,更可能呈现为非线性的动态过程,难以仅依赖理性选择(目标函数)推导出来,其行为结果的“预测”,还将有赖于互动者之间相互反馈机制的构建。

参考文献:

[1]“虚实之间”,此表述是对农村集体经济组织发展现状的一个形象化概括,源自田野调研。最早为一位在县域农经站工作30年的资深人士提出,后经研究人员在理论层面进行了丰富。改革开放至今,关于农村集体经济组织的界定,一直缺失清晰的法律阐释,这多少已陷入囧尬之境。2017年《民法总则》(草案)将农村集体经济组织确立为特别法人,但各地理解和实践均有不同。2018年中央一号文件要求要“研究制定农村集体经济组织法”。

[2]Bonis,Ean&Lorne Huston1972,“Organization and Environment.”International Studies of Management&Organization2(3):314~343

[3][5]Hannan,Michael&John Freeman1984,“Structural Inertia and Organizational Change.”American Sociological Review?49(2):149~164.

[4]Sales,Arnaud&J.Boddewyn1972,“Introduction:Organization and Environment.”International Studies of Management&Organization2(3):227~229.

[6]Argyris,C.&D.A.Sh?n1984,OrganizationalLearning:ATheoryofActionPerspective.Addison-Wesley:Reading,MA.

[7]MeyerJ.W.&ScottW.R.(Eds.).1983 Organizational environments;Ritual and rationality.Beverly Hills,CA:Sage.

[8]Suarez,FernandoF.&RogelioOliva2005,“Environmental change and organizational Transformation.”IndustrialandCorporateChange14(6)1017~1041.

[9]March,J.G.1991,“Exploration and Exploitationin Organizational Learning.”OrganizationScience74(4):71~87.

[10]Tushman,M.&E.Romanelli1985,“Organizational evolution:ametamorphosismodel of convergence and reorientation.”Research in Organizational Behavior7:171~223.

[11]Volberda,HenkW.Nielsvander Weerdt,Ernst Verwaal,Marten Stienstra& Antonio J.Verdu2012,“Contingency Fit,Institutional Fit,and Firm Performance:A Metafit Approach to Organization-Environment Relationships.”OrganizationScience23(4):1040~1054.

[12]周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2003年版。

[13]黄凯南:《制度演化经济学的理论发展与建构》,《中国社会科学》2016年第5期。

[14]Fligstein,N.&R.Freeland1995,“Theoretical and comparativeperspectiveson corporate organization.”Annual Review of Sociology 21(1):21~43.

[15]“精准消薄”,即精准消除“经济相对薄弱村”。“经济相对薄弱村”:在Z省和D县,尽管没有“贫困村”讲法,但有“经济相对薄弱村”之说(简称“薄弱村”)。不过,其衡量标准是一个变动值。例如,在D县,2008-2012年间,指行政村集体经济年度可支配收入(集体经营性收入)低于5万。2013-2017年,衡量标准上调为村集体经济年度可支配收入低于15万。2018-2022年,该标准上调为村集体经济年度可支配收入低于30万。本案例使用的数据截至2018年。

[16]MG山乡是对应建制镇的学术化表达,面积185.77平方公里,其中山上景区,约40平方公里为省管,其余为D县管辖。“MG山乡”在本文指的是位于D县西部MG山区村落集合体(所涉具体村庄业已匿名化处置),民宿是它们共同的特色产业,而“MG山镇”是行政建制的真实存在。2004年以来,县辖MG山区包括一镇(辖8个村)和一乡(辖10个村)。为适应以民宿为代表的乡村文旅业发展,2016年初,乡并入镇,共计辖18个行政村,3个居民区,户籍人口3.1万人,常住人口3.1万人。参阅2016年1月8日浙江省政府办公厅文件,文号:浙政函[2016]1号。

[17]资料来源:D县领导在全省“深化千万工程建设美丽乡村”现场会上发言(2014年11月13日)。

[18]资料来源:D县MG山镇年度工作报告,出自“全县美丽乡村建设暨农业供给侧结构性改革工作会议材料汇编”(2017年2月)。

[19]D县统计局:《D县统计》第15期,2017年9月11日。

[20]D县旅游委员会:《2017年度工作总结》。

[21]D县旅游委员会:《D县民宿经济发展情况汇报》,2017年8月29日。

[22]D县旅游委员会:《洋家乐发展年鉴》,2018年3月29日。

[23]中共D县委组织部:《D县村社档案(2017)》,2017年8月。

[24]其中2015年数据为合并前MG山镇所辖8个村数据,当时仍为另外一个乡所辖的10个村更加贫弱,但镇里暂无法提供相应具体数据,请参考前述关于MG山区和MG山镇的脚注。

[25]但在2017年9月8日采访时,镇农办曾告诉,“薄弱村”标准上调为30万标准后,全县有85个“薄弱村”,其中MG山乡有10个,占比11.8%。2018年再采访时,镇农办又告知“记不清有没有讲过这件事”,个中缘由,不得而知,也许是研究人员记录有误。

[26]是乡村环境治理,D县在Z省乃至于全国都属于优秀等列,例如,中央级媒体对其乡村新产业新业态的肯定报道,等等。

[27]2018年6月19日,时任农业农村部副部长、中央农办副主任韩俊在新闻发布会上表示:截至2016年底,在统计的55.9万个村中,74.9%的村年集体经营收益在5万以下甚至为空。

[28]韩俊:《以习近平总书记“三农”思想为根本遵循实施好乡村振兴战略》,《管理世界》2018年第8期。

[29]Norgaard,R.B.1984,“CoevolutionaryDevelopmentPotential.”LandEconomics60(2):160~173.Norgaard,R.B.1994,Development Betrayed;TheEndofProgressandaCoevolutionaryReviisioningoftheFuture.London,NewYork:Routledge.

[30]Lewin,ArieY.&HenkW.Volberda1999,“Prolegomenaon Coevolution:AFrameworkforResearchonStrategyandNewOrganizationalForms.”OrganizationScience10(5)519~534.

[31]李大元、项保华:《组织与环境共同演化理论研究述评》,《外国经济与管理》2007年第11期。

[32]Baum,JAC.&JVSingh1994,“Organization-Environment Coevolution.”InBaum,JAC.andJV.Singh(eds.),Evolutionary Dynamics of Organizations.Oxford University Press.

[33]当然,有鉴于共同演化具有“多层次性和多向因果”等特质。在融入共演观的分析框架中存有互动关系的主体也有不少,比如农村集体经济组织内部、以及农村集体经济组织与村民和地方政府等之间均存有相互影响和相互作用的可能。

[34]在Z省和D县,此次试点不是面向农村集体经济组织成员拥有的全部“三资”,而仅面向经营性资产,资源性资产和非经营性公益类资产不在其内。而关于两项改革联系和区别,参阅:李敢、周伟国:《“乡村振兴战略”一个着力点探讨:农村“土地上人的改革”向何处去》,《农村经营管理》2017年第12期。也可参阅农经发[2015]7号等文件。

[35]党的十九大之后,多份乡村振兴中央文件均有提及要为“村官们”提供晋级空间。而D县及其所在省市出台类似政策还早些,且在十九大后更加明确了,例如,村书记可以晋级为镇党委员或县委委员、市委委员,而村两委干部都有机会报考公务员编制。本文案例论证环节提及的MQ村是一个民宿名村,其现任村书记职位即是村主任经由考取公务员编制而获得,“镇里和村里工作双肩挑,充分体现上级组织对自己的信任”。当然,按照地方组织部门解释,“村官们”都是选举产生,不存在推荐任命。

[36]乡村建设业绩,由低到高有“提升村、特色村、示范村和精致小村”之别,不同等级配套资金不一样。

[37]周雪光:《“逆向软预算约束”:一个政府行为的组织分析》,《中国社会科学》2005年第2期。

[38]在笔者看来,近年来,在乡村文旅项目开发过程中,类似生态资源股这类“特殊股”设置就是一种创新,省内外已有多个案例,至于哪一家村集体组织为“第一个”,有待考证。

[39]农村集体经济组织执行家庭联产承包责任制和统分结合双层经营体制在《宪法》、《物权法》、《土地管理法》、《农村土地承包法》《民法总则》等法律法规中都有相应介绍说明,但尚欠缺清晰指向。