作者:刘义强 责任编辑:赵子星 信息来源:《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2019年第6期 发布时间:2020-11-08 浏览次数: 6556次

【摘 要】中共十九大报告要求完善基层民主制度,扩大人民有序政治参与。村民自治作为基层民主政治的中心内容,其有效实现取决于村民群众广泛的政治参与。然而,基于佛山市村级治理实践的调研发现,在参与规则不断完善的前提下,受到利益激励和社区认同双重条件影响,村民呈现出不参与、低度参与、积极参与或过度参与的多种选择偏好和参与形态序列并存格局,并体现出特定的行为边界和形态转换特征。利益激励强度和社区认同程度的共同作用,驱动村民政治参与边界形成与形态转换。利益激励强度由利益损益程度和利益依赖程度决定,社区认同程度则由血缘联系、群体互动和组织信任制约。在村级治理深化发展中,只有不断健全利益激励机制,强化社区认同机制,才能推进村民积极有序政治参与,保障村民自治有效实现。

【关键词】利益激励;社区认同;政治参与;参与边界;村级治理

一、引言

中共十九大报告提出,“要扩大人民有序政治参与,保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督”。村民自治作为实现基层民主的重要形式,本质要求村民广泛的政治参与,而保障村民广泛参与村级治理,需要完善村民自治规则。在村民自治由“条件-形式”范式向“规则-程序”范式转型过程中,自治规则的建立健全有利于村民政治参与。然而,于2002年进行村级政经分离改革的佛山市,在村民自治规则程序不断健全的前提下,部分村民在村级治理实践中却选择不参与、低度参与或过度参与等参与形式,不同程度地影响村级治理进程。那么,在规则程序完善的基础上,村民选择不同政治参与行为的动因为何?政治参与边界何以产生?政治参与形态如何转换?上述议题是本文主要研究的中心问题。

梳理已有文献发现,国内外学者对于政治参与形式、政治参与条件的研究并不鲜见,但是仅有部分学者从利益、认同维度深入研究村民政治参与,已有理论研究成果主要集中在以下两个方面:

一是利益与政治参与的关联研究。卡尔·马克思认为,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”[1],人们参与政治无非是为了谋取利益。罗伯特·A.达尔进一步从利益分层角度解释政治参与选择的形成条件[2]。曼瑟·奥尔森在研究集团集体行动问题时发现,利益集团中行动者的利益计算,影响个体政治参与选择[3]。在此基础上,邓大才教授从利益相关视角出发,认为不同产权单元的利益影响村民政治参与,产权单元和治权单元一致决定村民政治参与有效实现[4]。史亚峰也提出,利益相关程度影响村民政治参与实现程度[5]。而邓大才教授在农村集体资产股份权能改革中发现,利益层级是村民政治参与的动力机制,认为利益相关并不一定就能带来村民政治参与,还需要利益对应和有效利益保障[6],并对村民有效参与的产生条件进一步深入讨论,认为参与程度、参与形式与参与条件组合具有紧密关联[7]。另外,其他学者还从利益分化视角[8]研究村民政治参与选择。

二是认同与政治参与的相关研究。英国学者罗伯特·D.帕特南在比较研究意大利南北部地区民主参与的影响因素时发现,信任、规范和网络对民主参与水平具有决定作用[9]。国内学者也有从社区认同视角分析村民政治参与。项继权在分析社区共同体变迁过程中认为,认同和归属感是社区共同体存续的基础,影响村民政治参与和社区重建[10]。吴理财则认为社区认同与村民政治参与相互影响,二者之间相互强化[11]。谢治菊统计分析江苏和贵州两地的村民参与现状后得出结论,社区认同与社区参与具有正向相关关系[12]。孙璐则从利益、认同等综合视角研究社区参与,认为利益、认同是社区参与的重要驱动力量[13]。

综上所述,目前学界对于村民政治参与条件的研究多从利益或认同单一维度切入,即使从利益和认同双重维度出发,也只是从宏观整体层面探讨其与政治参与的相关关系,缺乏从利益、认同组合条件对村民政治参与类型选择、边界产生及形态转换的系统分析。为此,笔者围绕这一问题,于2018年7-8月对佛山市4个村庄的村民政治参与实践进行了实地调研,以期对该问题加以深入研究。

二、村民政治参与边界产生及转换的条件基础

村庄是村民具有共同利益和认同归属的地域空间、生活空间,村级公共事务治理离不开村民积极广泛的政治参与。在村级治理现实实践中,村民政治参与选择受到利益激励和社区认同双重驱动,二者共同决定着村民政治参与边界产生及转换可能。

(一)利益激励:村民政治参与边界产生的动力性条件

利益激励是影响村民介入政治过程的动力条件。在农村集体资产股份权能改革后,利益配置结构出现较大分化,个体利益实现途径更加多元。在此基础上,村民的利益损益程度和利益依赖程度决定着利益激励强度。

1.利益损益程度是利益激励生成的基础条件

在农村集体资产股份权能改革中,集体资产实现量化配股,村民权利由“虚化”变为“实化”,具备了参与村级治理的基本动力。但是,受到历史因素、政策安排等影响,利益分配中出现了受益最多者、相对受益者、相对剥夺者和缺乏保障者等分化后果,形成了不同选择偏好的政治参与形式。既得利益者具有资源优势,通过政策制度安排固化利益秩序,非既得利益者“进行利益表达的主要目的是通过国家和政府保护、增进自己的利益”[14],而中间利益者虽然满足了自身利益诉求,但是政治参与倾向并不稳定。可见,现实利益损益程度成为激励村民政治参与选择的基础要件。

2.利益依赖程度是产生利益激励的重要条件

利益依赖是指村民通过参与村级治理才能满足、实现和增进利益。在农村经济改革变迁中,个体利益得到国家、集体认可维护,并且具有实现多类型、多层次利益需要的现实途径。在利益实现过程中,村民对于个人利益或公共利益的选择偏好,对政治参与产生重要影响。当村民认为参与村级治理具有预期收益时,就会选择政治参与;而政治参与无法实现个人预期收益时,村民往往通过其他途径维护自身利益,出现不参与或低度参与。正如塞缪尔·亨廷顿所言,“对大多数人来说,政治参与只是实现其他目的的手段”[15]。因此,村民对于公共利益的依赖程度,成为参与村级治理的重要条件。

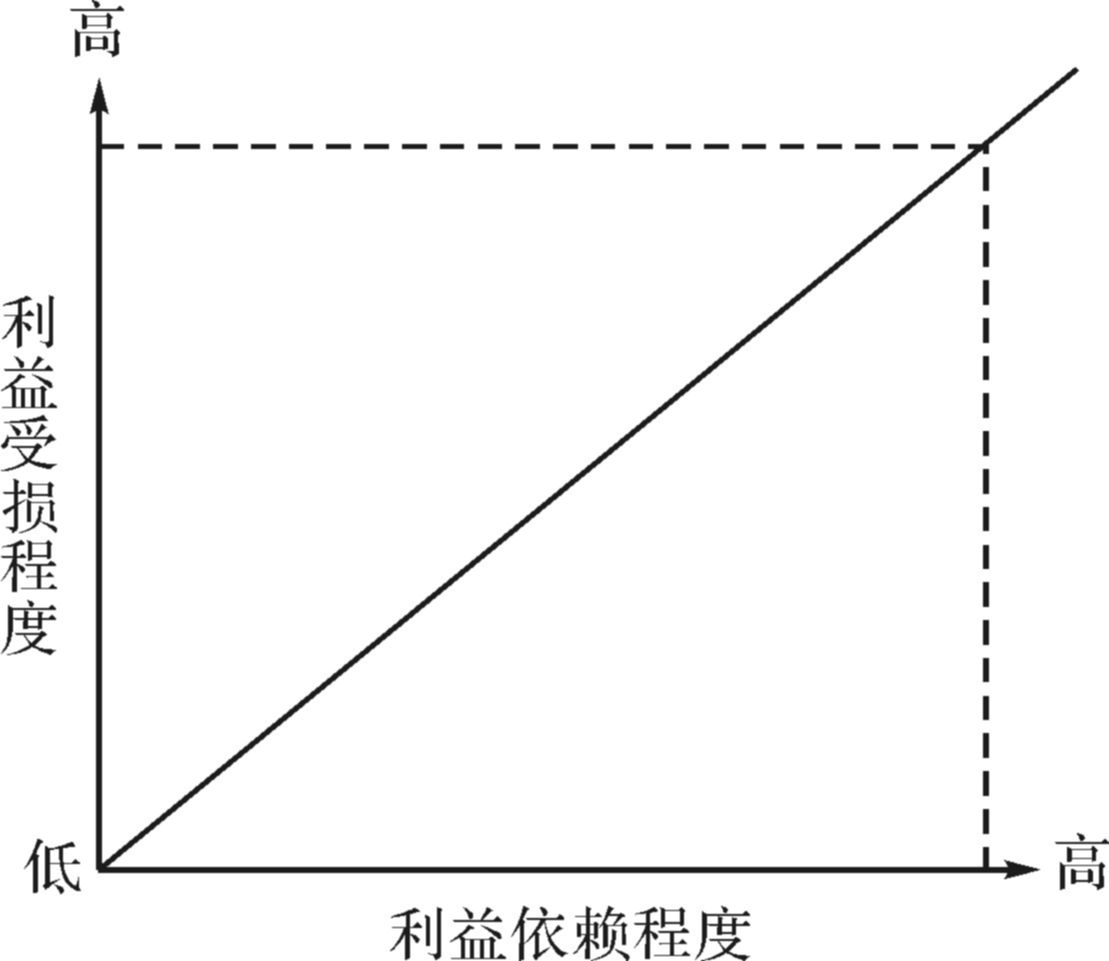

根据图1可以发现,村民利益激励强度与利益受损程度、利益依赖程度呈正向相关关系,在村民利益受损程度高、利益依赖程度高的情况下,利益激励强度强。相反,村民政治参与的利益激励强度弱。

图1 利益激励强度模型

(二)社区认同:村民政治参与边界产生的约束性条件

利益激励是村民政治参与的动力条件,而过度追求私利也会影响集体行动。村民政治参与还会受到社区认同影响。费迪南·滕尼斯指出,社区是“基于一定的地域边界、责任边界、具有共同的纽带联系和社会认同感、归属感的社会生活共同体,共同的情感关怀维系着人们对社区的认同”[16]。社区认同作为共同体存续的心理基础和情感联结,存在村民之间、村民与村级组织之间和村庄内外力量之间的关联,主要受到血缘联系、组织信任和群体互动等因素叠加影响。在农村经济社会制度变迁过程中,血缘联系、组织权威和群体互动浮动变化,动态培育着村民社区认同。

1.血缘联系是社区认同的基本条件

“血缘是稳定的力量,在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的”[17],根据远近亲疏的血缘关系,形成了社区的群体边界、身份边界,构成了封闭性、同质性的“熟人社会”。同时,基于血缘基础产生的道德舆论对村民政治参与产生内在约束,在“熟人社会”中,村民具有强烈的社区认同。而在社区经济利益分化过程中,利益的外溢渗透冲击了血缘基底,血缘联系纽带松动甚至断裂。随着“熟人社会”关系网络剥落,社区的集体舆论约束力下降,产生“无公德”的自我中心主义者,直接或间接影响着村民的社区认同感。

2.组织信任是社区认同的必要条件

徐勇教授认为,村的领导者和管理者具有“当家人”和“代理人”双重角色[18],代表并维护村民利益,村级组织权力来自于村民授予,而组织权威来源于村民内心的价值认同。村级组织对于民意诉求和利益表达的吸纳程度,村民知情权、表达权的实现程度,影响村民对于村级组织的信任程度,也决定着村民社区认同感强弱。而在村级组织“行政化”“自利性”相对趋强的背景下,村民利益有时得不到村级组织有效维护,在村级治理中村民政治参与效能感相对趋弱。在此基础上,村民缺乏对于村级组织的必要信任,并逐渐疏离村庄政治参与。

3.群体互动是社区认同的延展条件

村庄内外力量之间的互动互惠是社区认同生成的延展条件。在熟人社区中,邻里、街坊或乡邻居住空间距离近,在日常生产、生活和交往中互动接触频次多、交往程度深,彼此相互熟悉了解,具有较为强烈的社区归属感,村民更多关注集体公共事务。而在“熟人社会”向“半熟人社会”转型过程中,村民外出流动性变强,居住空间距离拉大,接触交往机会减少,彼此之间的陌生感增加,群体之间实质互动不足,村民的社区认同感减弱。

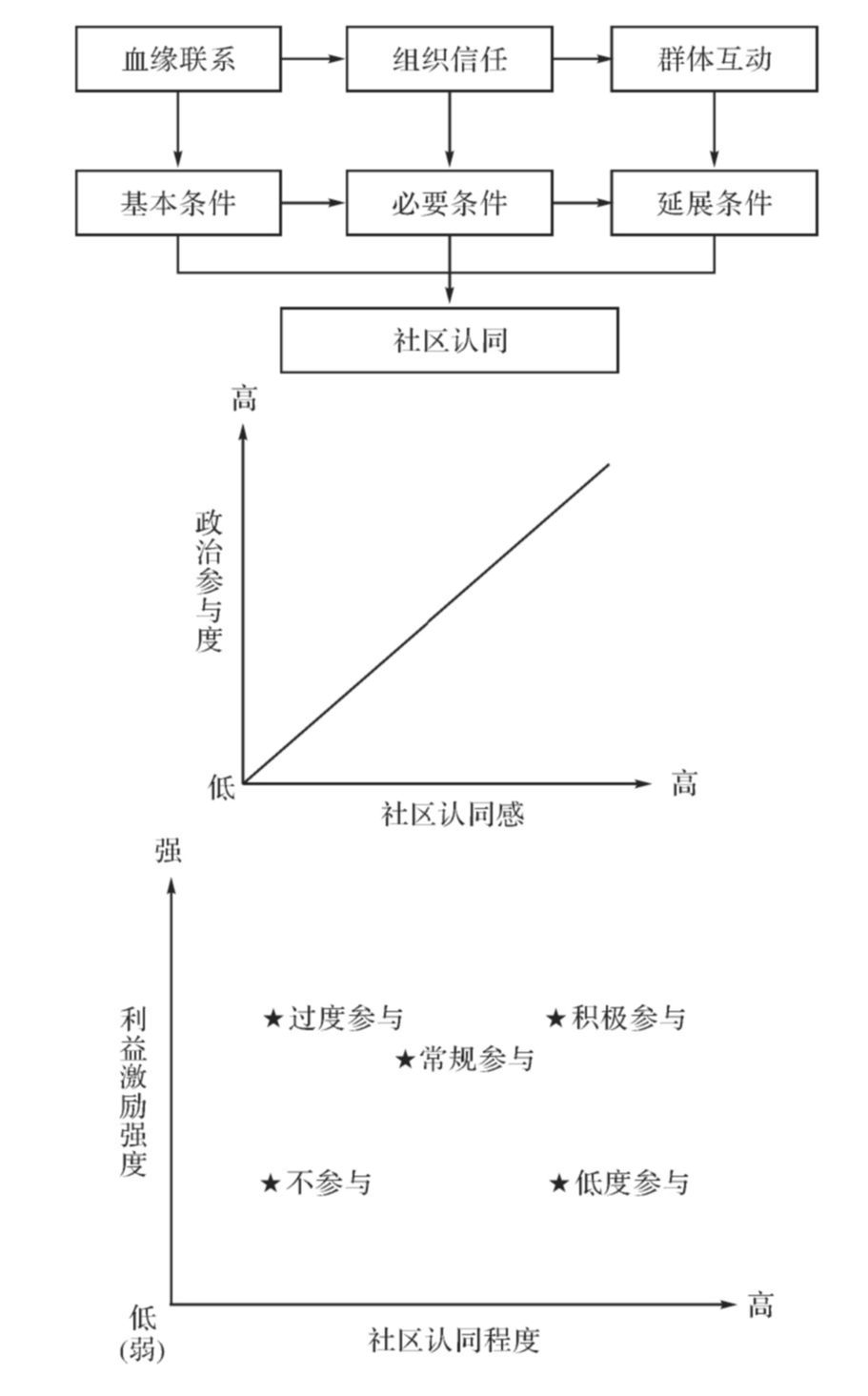

4.认同条件、社区认同与政治参与关系

村民的社区认同受到血缘相关、群体互动和组织信任综合条件影响,在血缘相关、群体互动和组织信任条件同时满足的情况下,社区认同程度高。而当血缘紧密程度、组织信任程度或群体互动程度式微时,村民的社区认同感相对下降。进一步分析,社区认同感与政治参与度呈现为正向相关关系,当社区认同感高时,村民政治参与程度高。相反,则随之降低。

(三)利益激励强度、社区认同程度与村民政治参与形态及转换

1.村民政治参与边界的划定

对图2进行考察,利益激励强度与社区认同程度共同形塑村民政治参与边界,并影响村民政治参与形态转换。利益激励强度是村民政治参与边界产生及形态转换的刚性力量,社区认同程度则是村民政治参与边界形成及转换的韧性因子,二者互动关系产生了不同类型的政治参与形态。

图2 村民政治参与形态

一是不参与。在社区认同程度低和利益激励强度弱的情况下,村级治理实践中产生不参与形态,如村民不参与选举投票,社区政治参与程度和政治参与水平最低,村民自治运转乏力。

二是低度参与。村民在利益激励强度弱、社区认同程度较高的前提下,产生低度政治参与形态。社区政治参与程度和政治参与水平发生不一致,暂时的高参与率与大部分村民对政治参与的漠不关心同时存在[19],村级治理质量不高。

三是积极参与。在利益激励强度强、社区认同程度高的基础上,利益实现和社区认同能够相互强化,村民政治参与程度和政治参与水平趋于一致,村民积极参与村级公共事务治理,村民自治有效且充满活力。

四是过度参与。如果社区认同程度低,而利益激励强度强,村民将追求个人利益作为政治参与的唯一动力,村居可能出现对抗冲突、越级上访等事件,村民自治容易陷入失序状态。

在村级治理实践中,社区可能同时存在多种政治参与类型,并非仅有唯一政治参与形态,而是部分村民的政治参与选择占据主导地位,对村级治理秩序产生明显影响。而随着政治参与条件的变化,村民政治参与形态也会随之发生转换,进而规制村民自治走向。

2.村民政治参与形态的转换

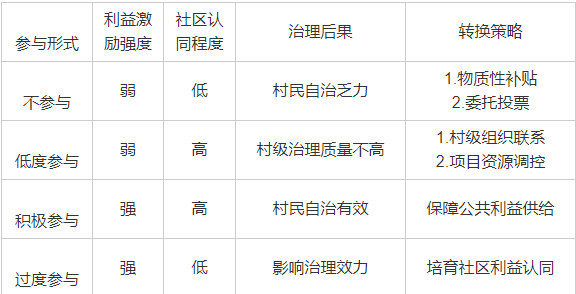

基于利益激励和社区认同共同作用产生的村民政治参与形态,具有一定的条件性和边界性。但是,村民政治参与边界并非固定不变,而是存在转换的可能性。根据图3可知,村民政治参与转换也不是仅有唯一方式,通常情况下需要间接过渡变化(如从A点渐进到D点)。而一旦遇到特定焦点事件,利益相关驱动村民激进参与,也可能出现直接转化形式(如从A点直接到E点)。另外,在利益激励和社区认同复杂因素影响下,村民政治参与转换可能存在结果的多重性和方向的多变性,表现为从不参与到低度参与(从A点到B点)、低度参与到过度参与(从B点到E点)或过度参与到常规参与(从E点到C点)等可能情景。

图3 村民政治参与形态序列

村民政治参与转换实质上与村民在利益结构中的经济地位、利益实现的偏好途径存在关联,并且受到社区认同约束。利益结构变动、选择范围变化和社区认同变迁,均会对村民政治参与转换产生深刻影响。在农村资源重新配置过程中,“村民也可能因为缺乏民主参与的观念和利益诉求,而拒绝参与村庄公共事务”[20]。而如果切身利益得到部分实现,且无公共利益增进,村民的政治参与动力下降,就会出现低度参与。村民在利益结构中处于受损地位,并强烈要求实现自我利益,则可能选择过度参与。由于社区认同与公共利益具有互益性,村庄通过共建社区认同,协调利益关系,村民政治不参与也可能向低度参与或积极参与转变。而对于过度自利者,在强化社区集体认同、均衡利益结构的基础上,需要对其规范引导,使之最终有序参与村级治理。

三、利益激励、社区认同与村民政治参与实践

佛山市村级治理水平较高,但由于经济、文化和人口差异因素影响,村庄之间的村民政治参与状况具有异质非均衡性。对此,本部分将以佛山市4个村庄的村级治理实践为考察对象,综合分析和比较归纳村民政治参与边界产生的逻辑及其转换策略(详见表1)。

表1 村民参与边界条件、治理后果及转换策略

(一)弱激励-低认同的不参与形态

政治不参与对于村级集体决策产生重要影响。在佛山市,部分村庄由于公共利益资源不足,村民通过外出务工等市场参与途径实现利益诉求。由于长期不在村,村民缺乏社区认同,极少参与村庄公共事务治理。佛山市高明区王臣村赤坎村民小组(第一经济社)在政治不参与方面具有典型代表性。

一方面利益激励弱,限制村民政治参与。赤坎村民小组(第一经济社)距离市区较远,交通不便,无乡镇企业,是典型的农业村,村组集体经济基础薄弱,每年经济社的收益分红只有1000元/人。由于利益分配有限,大部分年轻村民外出务工,很少参与村庄公共事务。另一方面,社区认同度低,村民政治参与约束不足。赤坎村90%左右的村民外出务工,邻里之间互动合作有限,与村级组织之间有效互动减少,社区认同程度偏低。村民在外忙于经济事务,对于市场经济的依赖程度高于村庄集体支持力度,村庄缺乏对村民参与公共事务的约束。

基于利益激励弱、社区认同低的现实,部分村民在村级治理实践中,出于政治参与的时间、机会成本考量,当村民在政治参与过程中得到的收益少于其他利益实现途径时[21],村民选择直接放弃表决权利,极不利于社区开展民主决策活动。对此,区镇政府制定若干政策措施解决政治不参与难题:一是给予参与选举的农户50元/次的物质性补贴;二是调整选举时间;三是采取委托投票形式。政府制定的激励措施,对于解决村民政治不参与问题具有一定效用,但是村民政治参与的热情仍然不高。

(二)弱激励-高认同的低度参与形态

低度参与行为也是消极参与[22],其产生原因一方面在于村内不同力量之间存在互动沟通,村级组织发挥资源调控和权威规范作用,另一方面,在于村庄内部利益配置失衡,利益激励不足。佛山市南海区石澎村在村级治理实践中受到低度参与影响。

一方面公共利益依赖程度低,村民政治参与意愿不强。石澎村位于佛山市两区交界处,属于工农结合的经济结构。村庄在“政经分离”改革后,下辖5个经济社,实行村组“两级经济”。行政村层面的公共积累相对充足,经济社的公共积累不足,形成“村强组弱”的资源配置结构,加之村组之间利益不太相关,村民不愿参与村庄民主政治活动。另一方面,村级组织权威规范,村民社区认同度较高。为了稳定选举秩序,石澎村实行“一村一组、村有组无”的治理架构。村庄治理单元的扩大,在一定程度上增加了村民政治参与成本,不利于社区认同达成。但是,得益于村干部、党员积极动员以及社区规范约束,村民的社区认同程度较高。

在缺乏公共利益增进时,村民在社区认同约束下,消极参与村庄政治生活。具体表现为,一是民主决策中不予表态。虽然民主表决过程中参会人数达到法定要求,但是村民在民主表决环节并不行使表达权利。二是民主决策过程中议决失序。在会议表决期间,部分村民发言后造成会场失序,最终导致“议而不决”。鉴于此,村级组织制定策略激励村民政治参与。一是党组织直联。“村两委”发挥党员带头模范作用,沟通联络村民,提高村民的组织信任度和群体互动性。二是项目制调控。对于配合参与村级公共事务的经济社,“村两委”给予一定的项目资源支持,提高村民政治参与积极性。

(三)强激励-高认同的积极参与形态

村民积极参与村庄公共事务,有助于提高公共决策民主性,提升公共决策执行力,推进村民自治有效。佛山市三水区白坭镇中社村通过共筹共建、组织重塑和空间再造,使得村民形成了强烈的利益激励和高度的社区认同,共同营造了良性互动的积极参与氛围。

一是资智共筹,增进公共利益,强化村民政治参与驱动力。中社村作为以农业经济为主的自然村,村组集体经济并不发达,但是村民之间文化相连,社区认同度高,具有较强的政治参与动力。如中社村在重修祠堂过程中得到了村民积极响应,村级组织积极争取上级财政奖补资金,并倡议村民自筹资金,号召乡贤捐助资金,共筹集修缮资金380万元。同时,村民将村内事务当成自己的事务,无偿参与祠堂翻修。中社祠堂建成后,从原来的“邓氏祠堂”拓展为邓、何、林、李四姓共享的“中社公祠”,进一步强化了村落共同体的利益认同。

二是组织重塑,改善公共决策,强化村民政治参与互信度。在朱光磊教授看来,“具体政府过程包括利益表达、利益综合、政策制定和政策执行”[23]等环节,而村级组织在公共决策过程中“议而不决”或“决而不行”,将会影响村民的社区认同感。为提升村级组织的权威影响,中社村构建“四会联动”乡村治理体系。首先,建立村民议事会,优化议事规则,提高决策效率。其次,吸纳精英力量成立“家乡建设委员会”“乡贤慈善会”,为社区建设提供组织化力量支撑。再次,设立村务监督委员会,保障村务财务运行规范化、制度化。乡村治理体系的完善,提升了村民自治能力,赢得了村民信任与支持。

三是空间再造,延展公共活动,提升村民政治参与共识度。中社村新建了“街心广场”“红色驿站”“知青空间”等公共空间,引导村民从私人空间走进公共生活,扩大互动往来,培育社区资本。同时,“村两委”定期组织村民开展龙舟比赛、“知青文化活动”等公共活动,挖掘社区传统记忆,提升村民的社区认同。

村庄借助空间再造、组织重塑和资金共筹契机,使得利益社区化,激励村民积极参与村级公共事务治理。而为了实现村民积极参与常态化,仍需要保障公共利益供给持续化。

(四)强激励-低认同的过度参与形态

村民利益结构失调、利益表达渠道受阻和村级组织权威稀释,容易造成利益激励和社区认同失衡,形成强激励和低认同的过度参与形态。佛山市联滘村部分村民在村级治理中参与过度,影响了村民自治效力。

佛山市联滘村原由2个自然村和9个村民小组组成,村庄经济开发较早,集体经济相对发达。在“政经分离”改革中,为便于土地整合开发,联滘村实行“合村并组”,设立“一村一组、村有组无”的治理架构。另外,在行政村层面设立1个经济联社,在村民小组层级不设经济社,形成“一级经济、村实组虚”的村组产权结构。村组治权的合并覆盖和产权的复合叠加,产生了意外的治理后果。

一是村民小组产权和治权错位,村民利益出现受损。二是村民小组自治单元扩大,直接利益相关度降低,村民互动接触较少。三是在村务监督过程中,村民利益表达渠道不畅,合法权利缺乏维护。在此基础上,部分村民对村级组织产生质疑,一度出现对抗冲突甚至越级上访,村民自治运转陷入困境。为驱动村民有序参与,区镇下派“第一书记”,重塑村级组织,提升组织合法权威,以期培育社区利益认同,规范引导村民参与。

四、结论与讨论

探讨村民政治参与边界及形态转换的条件基础,有助于深度理解村民政治参与的内在逻辑,进而规范引导村民积极有序地参与村级治理,切实保障村民自治有效。

(一)利益激励和社区认同共同决定村民政治参与边界形成与转换

村民政治参与是村级治理运转的重要基础,而不同的自治条件则会产生差异化的政治参与形态。在村级治理实践中,利益激励和社区认同作为影响村民政治参与的关键因素,二者互动关系决定着村民政治参与选择偏好,在一定参与边界内生成占据主导地位的稳定参与形态,产生相应的村级治理后果。但是,这并不意味着不同政治参与形态会在基层治理场域中长期存在或同步消解,而是在利益激励与社区认同关系作用下,不同主体力量之间的非均衡博弈可能超越既定参与边界,实现政治参与形态转换,从而形成新的治理结果。

(二)利益激励度强和社区认同度高的积极参与有利于村民自治有效

在村级治理实践过程中,社会资本充分、组织权威高效和群体互动良性的社区,能够形成强烈的社区认同文化,即使存在密集型利益,较强的社区认同感也有助于形成共同的社区利益认同,村民的公共利益意识强于自我利益意识。在此基础上,社区认同和利益激励互相强化,有利于村民积极参与村庄公共事务,便于村民自治有效开展。而缺乏社区认同感、自利意识较强的村民,或者不参与,或者过度参与村级治理过程,相应地一方面导致村民自治动力不足,另一方面,容易造成村级治理秩序受损,不利于扩大村民积极有序政治参与。因此,村民自治有效实现既不是参与程度越高越好,也不是参与态度越强越好,更不是参与动力越弱越好,而是在于村民能够适度参与[24]、积极参与。

(三)推进村民积极参与村级治理的转换机制

村民政治参与是处于具体历史制度环境下的实践过程,具有条件性、边界性和转换性。为此,在考察村民政治参与边界和转换机制的过程中,还应立足于农村社区基础本身,将其建立在社区认同水平之上,尊重村民多类型、多层次、多样化的利益需求,理性分析村民政治参与选择,不断健全完善利益激励机制和社区认同机制。一是完善利益激励机制。保障充分的公共利益供给,均衡利益配置结构,协调利益矛盾关系,正确引导村民利益认知。二是强化社区认同机制。通过培育社区文化资本,重塑组织规范,营造公共参与空间,提高村民的社区认同感、归属感,渐进消解政治不参与或过度政治参与等异化参与形态的生成基础,推进村民积极参与村级公共事务治理,以此实现村民自治有效。

注释:

(1)马克思恩格斯全集(第1卷),北京:人民出版社,1974年,第28页。

(2)(21)罗伯特·A.达尔:《现代政治分析》,王沪宁译,上海:上海译文出版社,1987年,第130-131页,第132页。

(3)曼瑟·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁等译,上海:格致出版社,2008年,第3-4页。

(4)邓大才:《利益相关:村民自治有效实现形式的产权基础》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期。

(5)史亚峰:《规模与利益:中国农村村民自治基本单元的空间基础》,《东南学术》2017年第6期。

(6)邓大才:《利益、制度与有效自治:一种尝试的解释框架——以农村集体资产股份权能改革为研究对象》,《东南学术》2018年第6期。

(7)邓大才:《有效参与:实现村民自治的递次保障》,《财经问题研究》2019年第4期。

(8)陶东明、陈明明:《当代中国政治参与》,杭州:浙江人民出版社,1998年,第243页。

(9)罗伯特·D.帕特南:《使民主运转起来——现代意大利的公民传统》,王列、赖海榕译,南昌:江西人民出版社,2001年,第195-201页。

(10)项继权:《中国农村社区及共同体的转型与重建》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2009年第5期。

(11)吴理财:《认同与村民行为逻辑——对新农村建设的一些思考》,《经济社会体制比较》2011年第3期。

(12)谢治菊:《村民社区认同与社区参与——基于江苏和贵州农村的实证研究》,《理论与改革》2012年第4期;刘法杞:《项目制实践中农村党组织的治理能力探析》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。

(13)孙璐:《利益、认同、制度安排——论城市居民社区参与的影响因素》,《云南社会科学》2006年第5期。

(14)朱光磊:《当代中国社会阶层分析》,天津:天津人民出版杜,1998年,第238页。

(15)塞缪尔·亨廷顿、琼·纳尔逊:《难以抉择——发展中国家的政治参与》,汪晓寿等译,北京:华夏出版社,1989年,第56页。

(16)费迪南·滕尼斯:《共同体与社会》,张巍卓译,北京:商务印书馆,1995年,第53页。

(17)费孝通:《乡土中国》,北京:北京大学出版社,2012年,第116页。

(18)徐勇:《中国农村村民自治》,武汉:华中师范大学出版社,1997年,第291页。

(19)魏星河、郭云华:《政治冷漠——农民对村委会选举的一种行为》,《求实》2003年第10期。

(20)徐勇、沈乾飞:《村民议事会:破解“形式有权,实际无权”的基层民主难题》,《探索》2015年第1期。

(22)王浦劬:《政治学基础》,北京:北京大学出版社,2006年,第166页。

(23)朱光磊:《当代中国政府过程》,天津:天津人民出版社,1997年,第26页。

(24)程样国、陈洋庚:《理性与激情的平衡——论公共政策制定中的公民适度参与》,《行政论坛》2009年第1期。