作者:丰 雷 郑文博 胡依洁 责任编辑:杨文茹 信息来源:《农业经济问题》2020年第1期,第114-127页。 发布时间:2020-05-15 浏览次数: 5630次

【摘 要】通过构建一个包括全球近200个国家和地区的数据库并进行系统分析,总结归纳大规模土地确权的失败教训和成功经验。目前全球仍有约一半的发展中国家缺乏正规的地权制度,已实施确权的发展中国家颁证率大多低于50%。失败教训表现为,传统习俗地权制度的冲突、农民认知及支持不足、确权分配不公导致确权需求不足;基础设施建设落后、实施执行不力、配套制度建设未跟上造成确权有效供给缺乏。成功经验表现为,国家能力建设和充分的前期准备是关键,地方政府的有力执行和顺势调整是保障,广大农民确权认知的加强和支持是基石。制定更为清晰合理的确权目标,采用更加适应当地情况的多样化确权方式,做好法律和组织建设等前期工作,探索城乡建设用地统一市场和农地信贷市场建设,有利于我国确权工作的顺利进行和最终成功。

【关键词】大规模土地确权;确权登记颁证;产权正规化;地权稳定性;国家治理

一、引言

稳定有保障的土地产权是发展中国家提高土地生产力并保障土地产权人权益的重要手段。政府主导的产权正规化改革,给产权人发放有效证明其产权的正式文件,有利于增强地权稳定性,唤醒未得到充分利用的“沉睡资本”,从而提高资源配置效率并促进经济增长(de Soto,2000)。也就是说,土地产权正规化改革有助于提升产权所有者的信心进而增加土地长期投入,促进土地流转和规模化经营,获得信贷支持,从而提高农业生产水平(Feder等,1991;Deininger,2003;Holden等,2009;Lawry等,2017)。各国实施产权正规化改革的一个主要方式是进行土地登记注册,发放资格证明文件(Deininger,2003),对土地所有者或使用者的产权进行确认,可简称为“土地确权”。土地确权包括零星确权和大规模确权两类,其中大规模确权是当今世界绝大多数国家普遍采用的确权方式(Bruce,2015)。

发达国家已较早完成了大规模的产权正规化工作,广大发展中国家则或迟或早开始实施这一改革。特别是在“华盛顿共识”的影响下,许多发展中国家于20世纪90年代开始实施自由化改革,而土地确权是其中的一个关键和重点(Trebilcock等,2008;Bromley,2009)。然而,政府主导的产权正规化改革效果却千差万别,一些国家较为成功的土地确权实践为de Soto(2000)的理论提供了支持:土地确权促进了这些国家的土地投入、有利于保护土地、增强了地权稳定性和土地市场发育(Reerink等,2010;Saint-Macary等,2010)。但是,似乎更多的发展中国家(特别是非洲国家)的土地确权实践却由于种种原因导致了失败(Meinzen-Dick等,2009;Bromley,2009;Benjaminsen等,2009)。

我国改革开放以来,继1984年“一轮承包”和1993年“二轮承包”,于1997年开始了首次针对农村承包地的大规模确权①。2008年党的十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确提出:“赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权,现有土地承包关系要保持稳定并长久不变”,要求“搞好农村土地确权、登记、颁证工作”,可视为新一轮农村大规模土地确权的开始。2013年中央“一号文件”进一步提出“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”,2017年十九大报告又明确提出“保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年”。国际经验表明,在开展土地确权项目时,对以往同类项目的经验教训进行充分细致的回顾研究非常重要(Wachter等,1992)。然而,由于各国土地制度的多样性以及土地确权的复杂性,很少见到系统总结土地确权国际经验的文献,大量有关地籍以及土地登记的研究报告也多为非结构化的,并且量化和质性数据都十分缺乏(Burns,2007;Haldrup等,2013)。本文对国际上实施大规模土地确权的国家及确权项目进行系统的文献综述,总结其成功经验和失败教训,探索其中的共性和规律,为按期保质完成我国的土地确权登记颁证工作提供借鉴和启示。

二、大规模土地确权的界定及国际概况

(一)什么是大规模土地确权

土地确权(Land Title Registration)是指一国政府(通常是国土或司法部门)对农村和城市的土地(和住房)进行勘察、登记注册、颁发证书,以确认产权人土地权利的合法性。土地确权包括零星确权(Sporadic Title Registration)和大规模确权(Mass Title Registration,也称系统性确权,Systematic Title Registration)两大类。与零星确权相比,大规模确权具有政府强制全面进行、对国家治理能力要求更高、长期来看具有规模效益、是最广泛采用的确权方式等主要特点。如果将以满足独立个体需要为主要目标的零星确权称为“需求引致型”确权的话,那么具有强制性和系统性、范围广和全面性等特点的大规模确权,则可称为“供给促进型”确权,既需要足够的经费支撑,又需要民众对确权的实质性支持和配合。

(二)大规模土地确权的历史沿革

一般认为,现代地籍起源于18世纪末19世纪初的欧洲,特别是始于1807年、完成于1850年的拿破仑地籍(Napoleonic Cadastre)是欧洲大陆许多国家早期地籍的借鉴典型(Simpson,1976;Williamson,2001)。至今,西方发达国家大都经过百余年的实践完成了大规模确权工作。例如,在丹麦、挪威、瑞典等国家,土地产权证书的发放率已达100%(Burns等,2015)。以19世纪末的苏丹为开端,从20世纪初至70年代,英国在其非洲以及加勒比海地区的殖民地国家主导进行了很多大规模确权改革(Simpson,1976;Holstein,1996)。世界银行、联合国粮农组织(FAO)等国际机构从20世纪60年代末开始,在发展中国家资助了大量的土地确权项目,促进经济发展和减贫(Wachter等,1992;Holstein,1996)。

随着20世纪90年代前苏东国家的转轨(及之前大量前殖民地国家的独立),需要建立市场经济和现代化的土地管理体系,很多国家开始实施地籍改革以及土地确权(Williamson,2001)。此类项目也得到了世界银行、联合国粮农组织、欧盟、亚洲开发银行、美国千年计划等几乎所有重要国际组织的普遍支持和实质资助(Deininger,2003;FAO等,2010;Dwyer,2015)。在此过程中,“华盛顿共识”为广大发展中国家实施自由化改革和大规模确权提供了思想支持(Trebilcock等,2008;The World Bank,2011;Vendryes,2014)。

(三)当前大规模土地确权的国际概况

我们主要利用谷歌和百度搜索引擎,特别是对世界银行、美国国际开发署和美国千年计划等国际机构的网站,以“landtitling”、“landregistration”等关键词对土地确权项目的数据、工作报告和相关学术论文等进行系统搜集整理,初步构建了一个包括全球197个国家(我国外交部官方承认)的土地确权数据库,得出以下主要结论:

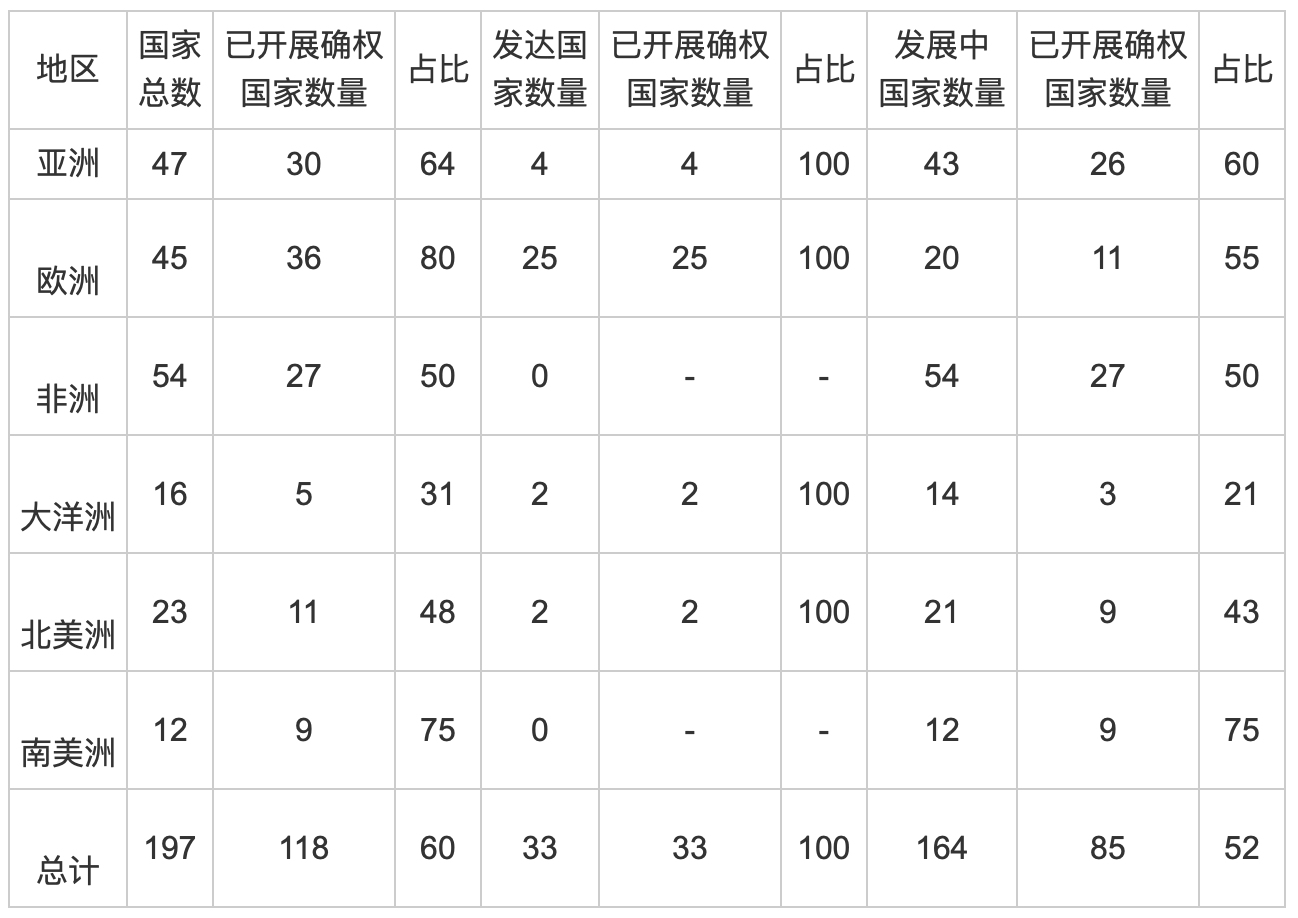

首先,与发达国家已完成大规模确权、建立了较完善的土地登记系统相比,发展中国家大规模确权情况差异巨大,目前有超过半数的发展中国家已建立了或者正在尝试建立某种土地登记系统,但仍有近一半的国家尚未开展这项工作,已实施确权的发展中国家颁证率大多低于50%。在全球197个国家中,33个发达国家均已建立了相对完善的土地登记系统②;在164个发展中国家中,85个国家已建立或者正在尝试建立某种土地登记系统,占发展中国家总数的52%,还有79个国家尚未开展任何有关大规模确权的工作,占48%③。另据联合国人居署2014年报告显示,全球只有不到30%的发展中国家大致建立了某种土地登记系统,意味着仍有约70%的广大发展中国家的居民缺乏土地登记(UN-Habitat,2014)。世界各国开展大规模土地确权的总量和地区分布以及典型国家确权颁证率④等信息详见表1和表2。

表1 世界各国开展大规模土地确权的总量及地区分布(个,%)

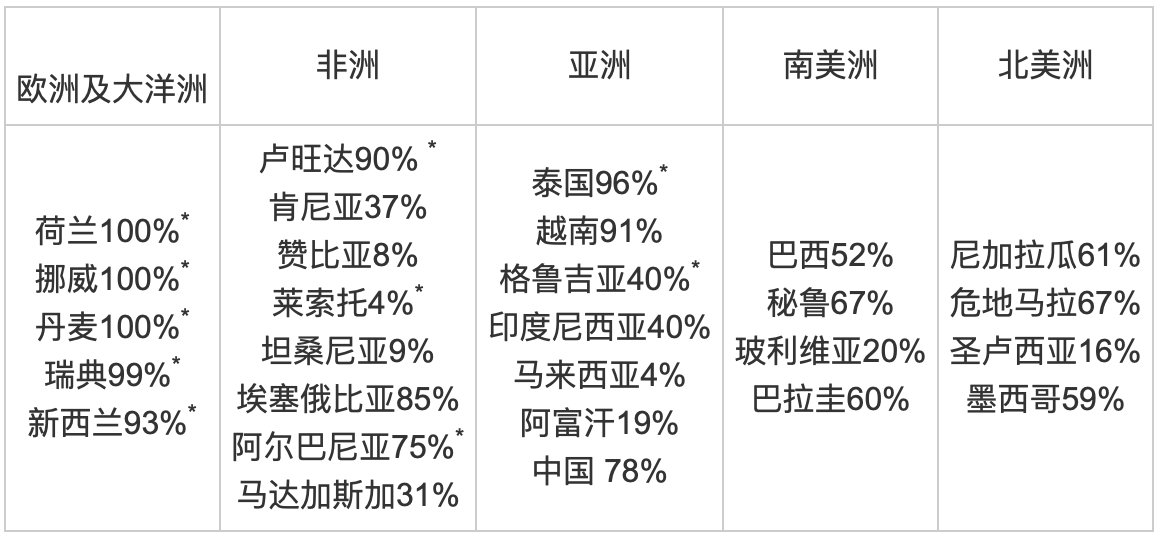

表2 典型国家大规模土地确权的颁证率

注:受数据资料来源的时间限制,此表中统计的证书发放率时间并不统一。带的数据均来源于2015年联合国人居署的报告(参见Burns等,2015)。其他则来自不同文献,例如印度尼西亚23%和秘鲁67%的颁证率来源于2007年世界银行报告

其次,大规模土地确权耗时长,平均历时约20年,多在11~20年。据可查的资料,确权时间最长的是马达加斯加,长达45年;最短的是马拉维,仅用3年就完成全国的土地确权。大规模确权往往由国家结合本国土地面积、人口数量、社会特征、经济状况等因素制定分阶段的长期计划,渐进式推进。例如泰国(20年)和越南(12年),工作计划制定详实,阶段划分清晰,进度推进合理(Burns,2007;Bowman,2004);又如纳米比亚(18年 )和坦桑尼亚(20年 )渐进地建立了全新的土地信息系统和土地纠纷独立审判系统(de Vries,2004;Hombrados等,2015)(见表3)。

表3 典型发展中国家大规模土地确权的时间

第三,大规模确权成本高昂,包含大量基础测绘和地籍测量的确权单位成本一般为15~20美元/地块,最高可达50美元/地块。大规模确权不仅初始阶段的土地测绘、地籍信息平台建设等费用高昂,而且是一个长期持续的过程,后续的系统维护也需要大量资金(Hanstad,1998;Burns等,2015)。一个大致的估计是,如果不进行大量的基础测绘和地籍测量,则确权成本为9~10美元/地块;如果进行,则确权成本约为15~20美元/地块;若实施更全面详实的土地调查,则成本会高达50美元/地块。成本构成大致为:土地测绘约占20%~25%,地籍调查(包括土地调查和权属裁决)占30%~50%,土地登记占20%~25%,机构建设占10%~15%(Burns,2007)。其中最耗成本的地籍调查和土地测绘费用,最高可达总成本的45%和40%(Holstein,1996)。除上述可衡量的金钱成本外,大规模确权还可能耗费社会资本、时间成本和劳动成本等大量社会隐性成本,对非正式约束的作用产生破坏,引发社会动荡和社会冲突,影响社会稳定(Holstein,1996;Trebilcock等,2008)。

第四,发达国家的土地确权程序完整规范,发展中国家的确权程序差异大、不完整,但大都包括地籍调查、权属审核以及颁发证书等三个重要环节。简洁、低成本的程序是确权成功的一个关键(Barrows等,1990;Bowman,2004)。发达国家在大规模确权的长期实践中形成了完整规范的程序(Simpson,1976;Lamb,2016)。广大发展中国家的确权程序差异大,包含完整环节的少,但大都包括地籍调查、权属审核和颁发证书这三个重要环节。大规模土地确权的规范程序可归纳为以下六个步骤:(1)前期准备;(2)登记申请;(3)地籍调查;(4)权属审核;(5)注册登记;(6)颁发证书(Simpson,1976;Lamb,2016;赵阳等,2012)。

(四)大规模土地确权的成败划分

对世界各国大规模确权的效果进行比较和评估非常困难(Durand-Lasserve等,2007;Burns,2007)。现有文献大多认为,相对而言,亚洲国家的确权效果较好,成功国家较多,例如泰国(Deininger,2003;Bowman,2004;Burns,2004)、越南、印度尼西亚等(Deininger,2003;赵阳等,2012;陈彤,2013);非洲国家确权效果差,多为失败案例,尤其是撒哈拉以南非洲,大规模确权甚至产生了负面效应(Jacoby等,2007;Benjaminsen等,2009)。

我们将大规模确权成败的标准划分为数量指标、质量指标以及民众确权认可度等三个层次。具体来说:(1)数量指标:评价确权项目的完成进度,判断项目是否在法律框架内界定产权,为产权稳定提供保障。例如,公认确权成功的泰国,颁证比例高达96%,在全国范围内建立了较完善的地籍信息系统和产权法律保障(Burns等,2015;Burns,2004)。(2)质量指标:主要关注确权对土地投资、土地流转以及土地信贷的影响,评价大规模确权的经济效益。例如,4个典型的成功国家(如泰国、越南、印尼、巴西),土地投资增加了5.5%~70%,贷款增加了28.4%~123%,土地价格增加64.5%~189%,土地流转增加23%(Burns,2004,2007;Benatti等,2011)。而被评价为失败国家(如肯尼亚、坦桑尼亚、赞比亚、尼加拉瓜、洪都拉斯、索马里、乌干达)的确权则普遍对经济和市场影响很小。(3)认可度指标:评价人们对确权项目和政府的信任程度。例如,确权成功的巴西,79%的被调查者认为确权能够提高20%的土地价值;而确权失败的肯尼亚、坦桑尼亚和尼加拉瓜,公众普遍不理解也不认可确权的作用,确权缺乏民众基础(Hombrados等,2015)。

三、大规模土地确权的失败教训

目前有关大规模土地确权失败教训的文献非常多,但大都是分散的、案例式的,主要从各自关注的角度展开论述,也有部分文献提出了总结性观点(Vendryes,2014;Lawry等,2017),但大都未系统深入展开。本文将大规模土地确权的失败教训归纳为供给和需求两大方面六个问题:传统习俗地权制度的作用及冲突、农民的认知及支持不足、确权分配效应的复杂性、过去的基础设施建设落后、本次确权的实施和执行不力,以及相关的配套制度建设未跟上。

(一)大规模土地确权失败的需求面分析

1.传统的习俗地权制度作用持久稳定有效,为确权倡议者所忽视,确权的正式规则与之相冲突。传统的习俗地权制度(Customary Tenure System)并不是非洲国家(Toulmin等,2000)所特有,但是非洲国家的确权成效可能受传统习俗制度的影响更大(Lawry等,2017)。首先,传统的习俗地权制度有其合理性和有效性,适应于土地产权的复杂性、多样性、重叠性的特征。非洲国家以继承为获得土地的主要方式并辅以购买、礼物形式的传统习俗地权制度,所蕴含的地权稳定性为土地投资和经济增长提供了足够激励(Platteau,1996;Place,2009)。传统习俗制度下的土地产权主要是基于习俗使用、季节性因素以及多方谈判,形成了一系列复杂多样的、重叠的产权安排,进而产生了一个复杂的利益网络(FAO,2003)。传统的习俗地权制度正是适应于地权的这一复杂性和多样性而生(Joireman,2008;Meinzen-Dick等,2009;Sikor等,2009)。其次,正规化确权实施后,习惯法依然起支配作用,与正规法产生冲突,反而加剧了地权的不稳定。尽管土地确权明确界定了个体的转让权,但很可能使得其他相关权益(如获得水源、从森林中采集小物品的权利,以及妇女权利等)更加不安全(Sjaastad等,2009;Bromley,2009;Meinzen-Dick等,2009)。正规法与习俗法二者冲突而非互补,反而增加了交易成本(de Janvry等,2001;Bromley,2009)。

2.大规模确权并未真正改变民众认知,广大民众未充分认识到确权的全部好处,没有给予确权足够支持和参与。确权带来的投资激励往往并非来自当下的证书本身,而是源于民众对未来地权稳定的预期以及对政府治理能力及合法性提升的信心(Kassa,2018)。无论是农民、渔民、伐木工、建筑工,还是政府官员、律师、银行家、旅游业者、工业家等各界人士都需要对确权有广泛且一致的认知,确权成功尤其需要得到少数族群、穷人以及社会边缘人士的支持(Dwyer,2015)。然而,民众对于确权的社会和经济效果的理解往往存在很大偏差,特别是在确权仍是一个较新概念的地区(Durand-Lasserve等,2007)。在确权失败的国家,大多数农户特别是穷人对确权的好处要么一无所知,要么认知有限(Barrows等,1990;Platteau,1996)。在肯尼亚、坦桑尼亚等非洲国家,只有少数受过教育的精英以及能负担确权成本的农户才能认识到大规模确权的积极作用和真正价值(Barrows等,1990;Durand-Lasserve等,2007)。

3.大规模确权具有分配效应,往往满足了统治阶层或少数利益团体的效率而忽视了公平,广大农民的权益并未得到真正保护。地权从来就不是单纯的经济问题,还具有政治的、社会文化的更广泛含义(Barrows等,1990;Sjaastad等,2009)。在重建土地产权结构和资源配置的过程中,大多数非洲国家的土地确权并非中立的,而往往是少数人借机占有大量农地,土地被政治家和权势者所掌控(Burns,2007)。一方面,统治阶层出于政治动机和经济私利,有意使确权成为国家加强土地控制和强制再分配的工具,没有给予所有人特别是低收入者平等的获取土地权利的机会(Barrows等,1990;Burns,2007)。另一方面,地方官僚或少数精英团体利用政治权利、经济实力或信息和知识优势将土地集中分配于利益集团和强势者手中。即使国家实施大规模确权的本意是保障产权所有者的土地权利,但也给投机者创造了更多机会。大量文献指出,土地确权往往更有利于富人、受过良好教育者、与确权相关的政府和办公人员,他们在确权之前积累了大量土地,利用行政职权以及更多的土地相关知识,借确权之机获取更多、更优质的土地(Larmour,2002;Burns,2007;Durand-Lasserve等,2007)。

(二)大规模土地确权失败的供给面分析

1.国家能力建设不足,无法为确权提供足够的公共服务、广泛的政治支持、良好的基础设施等必备条件(Larmour,2002;Lastarria-Cornhiel,2007)。首先,非洲国家的财政、人力和技术等资源有限,缺乏为大规模确权有效开展提供各类服务的行政能力。行政缺陷造成理想与现实的巨大差距(Platteau,1996);资金匮乏使得确权的高昂成本(繁重的官僚程序、昂贵的调查和非正规费用等)难以负担(Wachter等,1992);人力稀缺(缺乏专业的土地调查员)和技术不足(确权所需的勘测、记录、信息化技术以及确权工作人员的专业知识、技能的双低)(Burns,2007),都成为阻碍确权的重要因素。其次,非洲各国较少具备全面涵盖的、可靠先进的空间信息系统和地籍管理系统,土地管理系统的不完善和低效率阻碍了确权有效开展。非洲国家的地籍信息严重缺失,许多村庄甚至完全没有地图;即使存在记录,地籍和登记系统也已过时,用于检索和更新的系统繁琐耗时,土地登记信息变更记录不及时,无法完整涵盖复杂的权利束(Larmour,2002;Platteau,1996)。第三,缺乏广泛的政治支持进一步削弱了国家能力,既得利益者以及不公平的政治动机阻碍了确权的有效实施。中央机构通常冗大、保守,制度转换的巨额交易成本使既得利益者抵制变革;土地权利的重新分配可能遭遇未得到足够补偿的权利放弃者的反对和抵抗,以及大地主的联合抵制(Wachter等,1992;Burns,2007);实际确权过程中官僚之间的优先权也会发生冲突(Wachter等,1992)。

2.本次确权的前期设计不佳、执行实施不力,成为确权失败的直接原因。首先,前期规划设计不足,低估了确权项目实施的复杂性,导致政府财政超支、农民负担加重。一方面,前期评估工作不到位是大部分非洲国家在确权中财政不堪重负和民众利益受损的导火索。例如,马达加斯加在实施确权前高估了预期收益而低估了确权成本(Jacoby等,2007)。另一方面,确权前期设计低估了可能出现的权力寻租问题,缺乏防范和监督,腐败问题屡禁不止。其次,确权程序设置不合理,过于简化或繁复、过于割裂和拖沓、监督不力。漫长拖沓在非洲很常见,即使不发生争议,大多数国家土地登记平均需要15~18个月,2~7年也较常见(Durand-Lasserve等,2007)。第三,确权组织架构设置存在重叠、割裂、职责不清等问题,多头管理导致成本大增。非洲国家的确权业务往往涉及管理组织机构的多头管理,不仅需要进行部门协调,也容易导致部门间的利益冲突(Burns,2007)。

3.与确权相关的配套制度建设不完善,确权未能与土地交易市场、信贷市场以及劳动力市场有效衔接,其经济和社会效应无法充分显现。首先,农地交易市场不成熟或交易规则未随大规模确权的开展而改进,降低了确权促进土地流转的积极作用,一是由于土地市场不成熟,土地流转限于血亲之间而非更广泛的自由交易(Burns,2007);二是土地市场的交易规则并未随确权而改变,确权未将土地交易与法律认可的土地权利有效衔接(Abdulai,2006)。其次,农地信贷市场存在的财富偏见导致农地信贷市场供需缺乏,确权对低收入农户的信贷效应有限。确权通过构建国家、银行和农民的新关系来提供农业服务和信贷机会(Durand-Lasserve等,2007),但确权本身无法创造之前并不存在的信贷市场,明晰界定的产权可以改善人民生活,但不会导致资本即时可用(Joireman,2008)。第三,劳动力市场的地理因素和劳动技术要求隔离并阻碍了农村劳动力转移,即使确权后产权所有者从土地上解放出来,依然没有平等的机会融入劳动力市场(Chalin等,2015;Platteau,1996;Durand-Lasserve等,2007)。

四、大规模土地确权的成功经验

若一国已到需要确权的时期,应该如何规划、设计、实施更为良好的确权?本文将确权成功国家的经验归纳为国家、地方以及农户三个层面:国家能力建设和充分的前期准备是关键,地方政府的有力执行和顺势调整是保障,广大农民确权认知的加强和支持是基石。

(一)国家层面:国家能力建设以及充分的前期准备是确权成功的关键

国家是经济发展、政治变革和社会转型的主要指导者和驱动者(王绍光等,1993),对于促进经济发展和加速制度变迁至关重要(Stiglitz,1989),良好的国家能力建设是确权成功的前提(Platteau,1996;Larmour,2002),对于亚洲国家确权成功的重要性主要体现在以下三个方面:

1.中央政府在确权中发挥主导作用,“统一思想”、“集中力量办大事”。确权成功的国家往往是既有能力也有意愿去组织实施确权,中央政府的集权能力以及国家领导人的支持是核心要素(Bowman,2004;Burns,2007;Sjaastad等,2009;Bromley,2009)。首先,一个强有力的确权中央机构是必需的。大规模土地确权采用集权式的机构设置更为成功,泰国的土地确权项目是集权而非分权的,主导确权的泰国国土部(The Thai Department of Lands,DOL)有一个强大的中央机构及其领导下的广阔的地方机构网络(Burns,2007)。其次,中央政府统一了思想,协调了各方利益和各阶层行为,取得了各方的政治支持。例如,泰国的土地确权项目长达20多年,并且政府变动频繁,所以一个坚定的政治承诺并取得广泛的政治支持对于确权的成功非常重要(Burns,2007)。第三,中央政府整合动员全国力量,“集中力量办大事”。中央政府通过明确的政策、恰当的组织、公正的分配,建立起一个简化而统一的土地管理体系,整合动员全国的力量,保证了确权所需的资金和技术支持(Törhönen,2004;Burns,2007)。

2.确权前已具备良好的基础设施:较完善的地籍信息、较公平的土地分配机制以及相关配套制度。首先,确权成功的国家在早期便已开展土地调查,为建立完善的地籍信息系统做准备。例如,泰国早于1896年便启动了全国范围的地籍调查,并在1901年建立了正式的土地所有权制度(Feder等,1991)。经过几十年的发展,泰国的地籍系统和土地所有权制度逐步完善,为大规模确权提供了良好的基础地籍信息。其次,已初步建立一个健全的土地公平分配机制,保证民众有权监督土地分配,有渠道申诉争议,有能力负担费用。相对于非洲国家的腐败和少数精英团体掠夺,亚洲国家具备监督和申诉机制,保障了确权过程土地分配的平等和公正;强调私营测量部门的参与,保证土地测量的独立性、准确性、公正性,避免寻租行为(赵阳等,2012);同时加强监管,确保服务质量和公平,避免腐败(Burns等,2015)。第三,完善相关配套制度,放松土地交易管制,打通土地抵押渠道,为确权充分发挥作用提供补充。通过提供服务或开展改革,改善穷人获得土地交易和信贷的机会,包括建立土地信托机制、放松土地交易管制、实施社区抵押计划等,为民众创造有利的信贷和交易环境(Burns等,2006)。

3.本次确权前期准备充分,制定明确清晰、符合实际的确权目标以及合理科学、可操作性的确权规划。首先,确权前期准备阶段对本国土地现状、社会矛盾和经济形势进行深入分析。确权成功国家(如泰国、越南等)都对本国情况有清晰的把握,确保登记程序不会造成重大社会不良影响,确权成本对于国家财政可负担、农民可接受(Burns,2004;Burns等,2006)。其次,确权目标明确清晰、符合实际,确权规划合理科学、具操作性。例如,泰国的土地确权是以生产为导向,将确权的“产出”目标明确设定为确权区域覆盖率而非颁发证书的数量,所设定的区域目标符合实际,具有操作性(Burns,2004,2007;Bowman,2004)。并且,泰国、印尼都能够根据本国的实际形势,制定长期渐进式、多阶段分层次的确权规划,确保国家在一个时期内适度聚焦一定的确权任务(Bowman,2004;Burns,2007)。第三,构建完整统一的法律框架,建立单一部门领导的专门确权管理机构。确权成功的国家大都在制度体系上做出可信承诺,形成统一的政策和法律框架(Bowman,2004),对于确权的合法性、原则和目标,国家和个人在土地上的权利和义务,确权流程、组织机构、管理手段和纠纷处理,以及地籍系统、土地登记和查询系统等进行规范(Sagashya,2009)。建立单一部门领导的、专门的确权机构,也避免了多头管理的弊端(Simpson,1976;Burns,2007),例如,具有全部管理权的泰国国土部的确权中央机构(Bowman,2004;Burns,2007)、越南大规模确权的单一土地管理总局(Sikor,2006)以及印尼专门的确权项目协调委员会(赵阳等,2012)。

(二)地方层面:地方政府的有力执行和顺势调整是确权成功的保障

在强力的中央领导下形成一个广泛的地方管理网络是有效的土地确权方式,广泛的地方网络有利于大幅节约中央财政预算,实现改革的民主化,加强对习惯法的监督和制衡,提高确权效率(Burns等,2006);同时地方政府还必须具备足够的执行能力(Deininger,2003)。主要体现在以下两个方面:

1.地方政府遵循中央战略部署,通过人力培训和激励机制加强技术能力,简单、透明的程序提高了地方政府的“自律性”,保证了确权的效率和公平。首先,如果各级政府之间长期良好合作、相互支持、具备共识,那么地方政府就会坚定改革决心和意愿,与中央政府共同努力完成改革目标(Burns等,2006)。其次,确权成功国家的地方政府会加强人员培训和教育以维持确权系统的正常运作,并设定合理的晋升机制、结构性职位以及绩效酬金等,提高员工效率(Holstein,1996;Hanstad,1998)。例如,泰国的地方确权网络中部署了经培训有能力、有技术的工作人员(Bowman,2004);绩效津贴在泰国、印尼、老挝等国的确权中已被证实十分有效(Holstein,1996)。第三,与非洲不同,亚洲国家的地方政府有更高的“自律性”,采用简单、透明的确权程序,加快了大规模确权在地方的推进速度,例如印尼的土地登记仅需0.9个工作日,泰国为1个工作日(Burns,2007);同时保证了确权的公开和公正(例如泰国通过张贴确权海报等公示确权信息)(Holstein,1996;Burns,2007)。

2.地方政府根据当地实际状况顺势调整,采取更加灵活、多样的确权方式,协调正规法与习惯法之间的矛盾冲突。首先,地方政府有效评估习惯法,协调正规法与习惯法的矛盾冲突。在印尼雅加达东部,地方政府并非盲目强制推行正规法,而是尊重并认可习惯法的土地权利,为之提供平等的公共服务(Reerink等,2010)。其次,根据当地农民生产生活、思想认知等现实状况,采用多样化确权方式,将确权从单纯保障个体产权转向同时确认集体产权。当前中国各地根据共有产权强度的高低决定农地确权模式的选择,形成了确权到户、整合确权以及确股不确地等三种主要模式(罗明忠等,2018)。第三,确权成功国家的地方政府往往根据本地的实际情况,考虑确权申请者的支付能力,只收取民众部分确权费用,在后续的土地交易中逐步弥补余下差额,从而解决了确权初始阶段政府面临的资源有限问题(Barrows等,1990;Burns,2007)。例如,泰国和印尼在确权初期收费都很低,全部成本回收都是在后续10年的土地交易中完成的(Holstein,1996;Burns,2007)。

(三)农民层面:广大农民对确权认知的加强和支持是确权成功的基石

建立起社区对土地确权的信心并促进民众积极参与,是启动确权并确保后续工作顺利进行的关键(Burns,2007)。这种信心来自于社区对确权的内在需求和认知提高,公正简化的程序所引起的民众支持和积极参与,以及确权带来权利保障和实际收益所产生的正向激励。

1.亚洲国家确权成功的一个关键是农民确权需求的增加以及认知的提高。当地民众对确权的认可、需要甚至渴望是确权成功的一个重要前提。与非洲国家土地习惯法的根深蒂固相比,亚洲人民对于传统制度的依赖程度较低,民众的认知和行为相对而言更容易受正规法所改变(Burns等,2006)。例如,柬埔寨的确权不是引入全新的而是恢复原有的私有土地制度,当地人们已经比较熟知私有产权概念(Törhönen,2004)。亚洲政府通过积极的宣传、教育、现场沟通等方式培养“确权文化”,培养民众形成“确权是理所应当”的观念(这在发达国家很普遍)。这种宣传教育和积极沟通不仅包括登记后的产权交易、产权变更的权利和义务,还包括未登记权益可能会存在的风险等(Burns,2007)。

2.民众的积极参与和真正支持提高了确权效率和质量。大多数民众关心确权费用、程序和交通等,因此透明的收费标准、简化的程序和满意度回访能够使政府获得信任和支持,进一步促进民众参与(Barrows等,1990;Bowman,2004;Burns,2007)。泰国、印尼的登记注册系统效率很高,因为法律规定了所有登记手续必须在当天完成(Burns,2007),节约了农民的时间成本,提高了参与的积极性,农民参与度的增加又进一步推进了改革(Cashin等,2006)。亚洲确权成功的国家往往能够开发一系列技术手段提高民众的参与度,包括宣传教育(Burns,2007)、程序公平(Törhönen,2004;Burns,2007)、降低费用(赵阳等,2012)、民意调查(Burns,2004,2007)等。

3.确权成功的国家,农民获得了更多的权利保障和更高的分配收益,确权成效增加了民众满意度,也产生了正向激励。实践证明,当边际收益大于边际成本时,民众更愿意支持确权(Feder等,1991)。这种收益主要包含两种形式:一是土地权利的保障。土地权利在确权过程中不断被认可和保护,从而建立起了社区对确权的信任(Feder等,1991;Bowman,2004)。例如在印度尼西亚,政府收回土地或私人部门征用土地时,拥有确权证书的农民有了更强的谈判地位,未开展确权项目的社区就会形成更强的确权需求(赵阳等,2012)。二是土地投资、流转、抵押等收入。随着农村经济社会的发展,公众对更公正的土地分配、更多的土地收益的需要逐步增加。产权所有者看到确权付出的成本能够获得更多的有形收益,前期的投入可以产生长期的收入,这种有形收益及其预期增强了民众对后续确权工作的信心(Deininger,2003;Burns,2007)。

五、结论与启示

大规模土地确权是发展中国家进行产权正规化改革、保障地权安全稳定的主要治理措施,但各国实践结果却差异巨大,一般认为非洲多为失败,亚洲则多有成功。本文通过构建一个包括全球近200个国家的数据库并系统梳理大量文献,分析大规模确权的历史沿革和国际概况,提出划分确权成败的衡量标准,总结归纳失败教训和成功经验。研究表明:(1)大规模确权具有耗时长、成本高、有规模效益、对国家治理能力要求高等特点,可称为“供给促进型”确权。目前全球仍有约一半的发展中国家仍然缺乏正规的地权制度,已实施确权的发展中国家的颁证率则大多低于50%。(2)非洲国家大规模确权的失败教训可归纳为供给和需求两大方面六个问题,即传统习俗地权制度的作用及冲突、农民认知及支持不足、确权分配不公导致确权需求不足;基础设施建设落后、确权实施执行不力、配套制度建设未跟上造成确权有效供给缺乏。(3)亚洲国家的成功经验则包括国家、地方、农民三个层面,即国家能力建设和充分的前期准备是关键,地方政府的有力执行和顺势调整是保障,广大农民确权认知的加强和支持是基石。

对大规模土地确权国际经验的总结分析可以给我们理论和实践两方面的启示。从理论方面看,大规模土地确权的丰富实践和大量案例,既为新制度经济学的基本观点提供了支持,也为其进一步的发展完善提出了挑战。科斯定理表明,在交易费用大于零的现实世界中,更加清晰界定和更易交换的产权及制度安排,可以扩展市场机制的作用范围,提高资源配置效率(Coase,1960)。发达国家长期演化形成的完备土地登记系统以及先行发展中国家大规模确权的成功为其社会经济发展所提供的巨大支撑,证明了这一点。进一步地,根据比较制度分析观点,产权界定只是治理方式之一,而且绝非万能良药,现实中不存在一个“最优”的制度安排,市场、政府和社群作为三种主要的治理方式,更多的是互补关系而非相互替代(Williamson,1985;North,1990;Ostrom,1990;Bowles,2004)。发展中国家大规模确权成效的巨大差异以及确权实践中所展现出的土地产权复杂性、多样性和重叠性的特征,为此提供了证据。

将新制度经济学应用于大规模土地确权研究,至少有以下四个问题仍有待深入探讨。首先,如何协调传统的习俗地权制度与现代确权制度?断然否定传统地权制度的有效性是错误的,传统地权制度与现代确权制度之间并无绝对的优劣之分(Larmour,2002;Törhönen,2004),二者长期并存、替代互补。问题是,如何协调二者的这种复杂关系?何时替代、何时互补?其次,如何保证确权的公平,解决冲突和分配问题?农民在公平与效率的动态权衡过程中不断调整自己的认知(Platteau,1996;丰雷等,2013),制度变迁成本不仅受客观条件(如资源禀赋条件)影响,也受主观因素(人们关于各种可替代制度安排的感受和偏好,而这又取决于正义标准和公平定义)影响。由于分配效应的存在,即使确权在总体上是有效率的,也不一定成功。上述两个问题涉及新制度经济学中的多重均衡以及制度关联和制度互补难题。第三,政府怎样才能“做对了”?国家能力建设是确权成功的关键,国家治理的难题在于,国家兼具统治者租金最大化和社会福利最大化(交易费用最小化)的双重目标(Eggertsson,1990)。具体到土地确权,一些国家确实往往是出于征税、甚至攫取的目的实施确权,那么,国家如何才能“做对了”?如何形成“可信承诺”Meinzen-Dick等,2009)最后,如何判断确权的实际需求并把握确权的合适时机?确权成功的关键在于民众有确权需求的同时国家也要有足够的供给能力,二者都具备时就是确权的最佳时机。然而,由于缺乏一个将制度变迁需求与供给统一起来的动态变迁理论(丰雷,2018),也就难以对民众的确权需求大小以及国家能力建设是否充分进行综合评估。上述两个问题涉及新制度经济学中的国家理论、制度供给和强制性制度变迁难题。

从实践方面看,可以借鉴大规模确权的国际经验和教训,探讨我国土地确权所具备的优势以及面临的挑战。首先,我国经济总体实力强大,国家能力建设优势明显,广大农民支持和参与,为确权奠定了坚实基础,已取得显著进展和明显成效。一方面,我国在历史早期就获得了政治发展三大组件中的“国家建设”组件,并在当代继续保持优势(Fukuyama,2011)。目前我国已是世界第二大经济体,拥有强大的经济和技术实力,具备较完善的城市不动产登记系统、高水平的土地测量技术和较高质量的土地调查数据。中央确权改革的目标是建立市场取向、明晰产权的农地制度,地方则相应进行了一系列制度创新探索⑤。另一方面,广大农民对土地确权支持并积极参与。据2016年17省农地调查显示,大多数受访者(89.4%)认为土地确权对农民有用,支持该项工作(叶剑平等,2018)。这是由于我国农地确权的正式规则与农村传统习俗制度之间也有冲突,但并不剧烈;反而随着市场经济的发展和交易范围的扩大,原有的封闭性被打破,传统习俗制度(如口头协约、民间契约等)转向正式规则(确权登记颁证)的需要日益强烈。基于上述优势,我国农地确权已经取得了阶段性成功。据统计,全国已有80%以上的农村承包地完成了确权工作;农户参与确权的时间成本和实际花费都相对较低,95%农户确权时间花费在30天及以下;99%农户在确权中未出钱;农户对确权总体比较满意(满意度为72.7分,满分100分)⑥。确权增加了农户的长期投资,有登记证书的农户有机肥施用的概率提高8%(黄季焜等,2012);确权后的土地租金率约增加43%(程令国等,2016),农户土地流转意愿逐渐增强(胡新艳等,2016)。

其次,我国土地确权依然面临农村基础设施建设落后、确权相关利益主体认知不足和利益冲突,以及确权的多部门协作等难题。一是,农村原有各项基础设施建设落后,农地产权关系复杂、历史遗留问题多,土地登记与城市系统分割,机构和人员配备不全、专业素质不高。农村的土地市场、信贷市场不完善,农地远未能与国有土地同等入市、同权同价。二是,确权相关利益主体对确权的认知不足,并且存在利益冲突。县乡政府是中央指令的执行单位,承担了确权的主要经费,虽有上级补贴,但积极性不高,存在观望心态(廖洪乐等,2014);对确权的潜在效益看法也存在分歧,部分干部认为确权并不能明显提高财政收益,反而增加了政府未来征地的难度(丁琳琳等,2015);许多村官自己都不清楚对于确权的广泛益处(例如有利于流转等)(周其仁,2013),对于确权中的一些棘手问题,为保持稳定而搁置争议并延缓确权。农民依然保持着“土地均分”、“人人有份”的传统观念,也存在对产权和市场功能的认知不足(丰雷等,2013)。三是,农地确权作为不动产统一登记的有机组成部分,涉及自然资源部、住房和城乡建设部、农业与农村发展部等多部门协同合作,当前我国确权政策制度衔接性不足,区域性差异大,规范性和系统性有待提升。

综上分析,提出以下几点政策建议:首先,我国大规模土地确权应制定更为清晰合理的目标,采用更加适应当地情况的多样化确权方式,并在确权的进度与质量要求之间做好权衡。鉴于土地制度的复杂性和确权本身的不确定性,实际上根本无法准确把握所谓的确权“最佳时机”,因此,一个多样化、渐进式、逐步有序推进的确权方式是更好选择。例如,根据确权开展的难易程度分阶段、渐进式的推进。又如,当农地多用于耕种、土地流转和抵押需求不强时,可先颁发临时登记证书,等到农民有实现资本价值的预期和需求时再转为更精确完整的证书。其次,应做好法律和组织建设等前期工作,加强宣传教育和公众参与,破解土地收益分配难题。真正重视法治,做好法律和组织建设等前期工作(例如在当前《土地管理法》、《农村土地承包法》等修法过程中,强调确权的基础性作用并增加相应条款),加强宣传教育和公众参与,有利于破解土地收益分配难题。第三,积极探索城乡建设用地统一市场和农地信贷市场建设,为实现确权的经济社会效益创造市场平台。结合当前的农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地等“三项改革”以及农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革契机,完善相关配套制度和市场建设,实现正规产权与土地市场的有效衔接,为农地依法自由流转、将死资产转变为活资本创造良好环境。

参考文献:

[1]Abdulal,R.Is Land Title Registration the Answer to Insecure and Uncertain Property Rights in Sub-Saharan Africa?.London:Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS)Research paper series,2006,6:1~27

[2]Ali,D.A,Deininger,K,Goldstein,M.Environmental and Gender Impacts of Land Tenure Regularization in Africa:Pilot Evidence from Rwanda.Journal of Development Economics,2014,110:262~275

[3]Barrows,R,Roth,M.Land Tenure and Investment in African Agriculture:Theory and Evidence.The Journal of Modern African Studies,1990,28(2):265~297

[4]Benatti,J.H.,Fischer,L.R.Land Use Regulations in The State of Papa,Brazil:An Overview of Its Guidelines.Global Land Project:Workshop on Land Use Transitions in South America,2011

[5]Bowles,S.Microeconomics:Behavior,Institutions,and Evolution.Princeton University Press,2004

[6]Bowman,C.Thailand Land Titling Project.Conference on Scaling up Poverty Reduction,2004(5):25~27

[7]Bromley,D.W.Formalising Property Relations in the Developing World:The Wrong Prescription for the Wrong Malady.Land Use Policy,2009,26:20~27

[8]Bruce,J.W.Land Rights Registration,Beijing:Seminar on Land Tenure—Key Issues in Global Perspective Renmin University of China,2015

[9]Burns,A.Thailand’s 20 Year Program to Title Rural Land.Washington:The World Bank,2004

[10]Burns,T.Land Administration Reform:Indicators of Success and Future Challenges,Washington:The World Bank,2007

[11]Burns,T.,Grant,C.,Nettle,K.,et al.Land Administration Reform:Indicators of Success,Future Challenges.Technical Report,Land Equity International.Washington:The World Bank,2006

[12]Burns,T,Haile,S.,Cheehai,T.,et al.Costing and Financing of Land Administration Services(CoFLAS)in Developing Countries.Kenya:Global Land Tool Network(GLTN)By Land Equity International,2015

[13]Chalin,V.,Golaz V.,Médard,C.Land Titling in Uganda Crowds Out Local Farmers.Journal of Eastern African Studies,2015,9(4):559~573

[14]Chirwa,E.W.Land Tenure,Farm Investments and Food Production in Malawi,Research Programme Consortium on Improving Institutions for Pro-Poor Growth,2008

[15]Coase R.H.The Problem of Social Cost.Journal of Law & Economics,1960,3:1~44

[16]De Vries,W.T.How Progressive Land Titling Could Foster New Surveying Practices and Land Information Systems—Based On Case Studies in Namibia.Computers,Environment and Urban Systems,2004,(28):531~554

[17]Deininger,K.Land Policies for Growth and Poverty Reduction.A World Bank Policy Research Report,2003

[18]Deininger,K.,Jin,S.,Nagarajanc,H.K.Efficiency and Equity Impacts of Rural Land Rental Restrictions:Evidence from India.,European Economic Review,2007,52:892~918

[19]De Janvry,A.,Emerick,K.,Gonzalez-Navarro,M.,et al.Delinking Land Rights from Land Use:Certification and Migration in Mexico.American Economic Review,2015,105(10):3125~49

[20]De Soto,H.The Mystery of Capital:Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else,New York:Basic Books,2000

[21]Durand-Lasserve,A.,Fernandes,E.,Payne,G.,et al.Social and Economic Impacts of Land Titling Programmes in Urban andPeri-Urban Areas:A review of the Literature,Urban Research Symposium,2007

[22]Dwyer,M.B.The Formalization Fix Land Titling,Land Concessions and the Politics of Spatial Transparency in Cambodia.The Journal of Peasant Studies,2015,42(5):903~928

[23]Eggertsson,T.Economic Behavior and Institutions .Cambridge University Press,1990

[24]FAO.Multilingual Thesaurus on Land Tenure Food and Agriculture Organization of the United Nations,2003

[25]FAO,WHO.Evaluation of Certain Food Additives:Seventy-first Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,2010

[26]Feder,G.,Feeny,D.Land Tenure and Property Rights:Theory and Implications for Development Policy.The World Bank Economic Review,1991,5(1):135~153

[27]Foltz,J.,Larson,B.A.,Lopez,R.Land Tenure,Investment,and Agricultural Production in Nicaragua.Harvard Institute for International Development,2000

[28]Fort,R.The Homogenization Effect of Land Titling On Investment Incentives:Evidence From Peru.NJAS -Wageningen Journal of Life Sciences,2008,55(4):325~343

[29]Fukuyama,F.The Origins of Political Order:FromPrehuman Times to the French Revolution.Farrar,Straus and Giroux,2011

[30]Hanstad,T.Designing Land Registration Systems for Developing Countries.American University International Law Review,1998,13(3):647~703

[31]Holstein,L.Towards Best Practice from World Bank Experience in Land Titling and Registration.Washington:The World Bank,1996

[32]Holden,S.T.,Deininger,K.,Ghebru,H.E.Tenure Insecurity,Gender,Low-cost Land Certification and Land Rental Market Participation in Ethiopia.Journal of Development Studies,2011,(47):31~47

[33]Hombrados,J.G.,Devisscher,M.,Martínez,M.H.The Impact of Land Titling On Agricultural Production and Agricultural Investments in Tanzania:A Theory-Based Approach.Journal of Development Effectiveness,2015,7(4):530~544

[34]Jacoby,H.G.,Minten,B.Is Land Titling in Sub-Saharan Africa Cost-Effective?Evidence from Madagascar.The World Bank Economic Review,2007,3(21):461~485

[35]Joireman,S.F.The Mystery of Capital Formation in Sub-Saharan Africa:Women,Property Rights and Customary Law.World Development 2008,36(7):1233~1246

[36]Kassa,W.Land Titling,Local Governance and Investment:An Empirical Investigation in Tanzania.Journal of Sustainable Development,2018,11(1):56

[37]Kemper,N.,Klump,R.,Schumacher,H.Representation of Property Rights and Credit Market Outcomes:Evidence from a Land Reform in Vietnam.Eighth Midwest International Economic Development Conference,2011

[38]Larmour,P.Policy Transfer and Reversal:Customary Land Registration from Africa to Melanesia.Public Administration and Development,2002,(22):151~161

[39]Lastarria-Cornhiel,S.Who Benefits from Land Titling Lessons from Bolivia and Laos.International Institute for Environment and Development,2007

[40]Lawry,S.,Samii,C.,Hall,R.,et al.The Impact of Land Property Rights Interventions on Investment and Agricultural Productivity in Developing Countries:A Systematic Review.Journal of Development Effectiveness,2017,9(1):61~81

[41]Markussen,T.Property Rights,Productivity,and Common Property Resources:Insights from Rural Cambodia.World Development,2008,36(11):2277~2296

[42]Meinzen-Dick,R.,Mwangi,E.Cutting the Web of Interests:Pitfalls of Formalizing Property Rights.Land Use Policy,2009,26:36~43

[43]North,D.C.Institutions,Institutional Change and Economic Performance.Cambridge:Cambridge University Press,1990

[44]Ostrom,C.W.Time Series Analysis:Regression Techniques.Sage,1990

[45]Place,F.,Migot-Adholla,S.E.The Economic Effects of Land Registration on Smallholder Farms in Kenya Evidence FromNyeri and Kakamega Districts.Land Economics,1998,74(3):360~373

[46]Platteau,J.P.The Evolutionary Theory of Land Rights as Applied to Sub-Saharan Africa:a critical Assessment.Development and Change,1996,27(1):29~85

[47]Reerink,G.,Van Gelder,J.L.Land Titling,Perceived Tenure Security,and Housing Consolidation in the Kampongs of Bandung,Indonesia.Habitat International,2010,34(1):78~85

[48]Sagashya,D.,English,C.Designing and Establishing a Land Administration System for Rwanda:Technical and Economic Analysis.Washington:FIIG–World Bank Conference,2009:9~10

[49]Sikor,T.,Muller,D.The Limits of State-Led Land Reform:An Introduction.World Development,2009,37(8):1307~1316

[50]Sikor,T.Politics of Rural Land Registration in Post-Socialist Societies:Contested Titling in Villages of Northwest Vietnam.Land Use Policy,2006,23(4):617~628

[51]Simpson,S.R.Land Law and Registration.Cambridge University Press,Cambridge,1976

[52]Sjaastad,E.,Cousins,B.Formalisation of Land Rights in the South:An overview.Land Use Policy,2009:1~9

[53]Smith,R.E.Land Tenure,Fixed Investment,and Farm Productivity:Evidence from Zambia’s Southern Province.World Development,2004,32(10):1641~1661

[54]Stiglitz,J.E.The Economic Role of The State.New Jersey:Wiley-Blackwell,1989

[55]Torero,F.E.Impact of Land Titles over Rural Households.Inter-American Development Bank,2005:1~51

[56]Törhönen,M.P.Sustainable Land Tenure and Land Registration in Developing Countries,Including a Historical Comparison with an Industrialized Country.Computers,Environment and Urban Systems,2004,28:545~586

[57]Toulmin,C.,Quan,J.Evolving Land Rights,Policy and Tenure in Africa.UK:Department for International Development,2000

[58]Trebilcock,M.,Veel,P.E.Property Rights and Development:The Contingent Case for Formalization.University of Pennsylvania Journal of International Law.2008:397~482

[59]UN-HABITAT.Land Tenure Security in Selected Countries:Synthesis Report.UN-Habitat Synthesis Report,2014:1~31

[60]Wachter,D.,English,J.The World Bank’s Experience with Rural Land Titling.Washington:The World Bank Environment Department,Policy and Research Division,1992:1~20

[61]Williamson,I.P.The Evolution of Modern Cadasters.Proceedings of New Technology for a New Century Conference,2001

[62]Williamson,O.E.TheEconomic Institutions of Capitalism.New York:Free Press.1985

[63]陈彤.中国与越南农村土地制度的比较.发展研究,2013(10):114~116

[64]程令国,张晔,刘志彪.农地确权促进了中国农村土地的流转吗?.管理世界,2016(1):88~98

[65]丁琳琳,孟庆国.农村土地确权羁绊及对策:赣省调查.改革,2015(3):56~64

[66]丰雷,蒋妍,叶剑平等.中国农村土地调整制度变迁中的农户态度——基于1999~2010年17省份调查的实证分析.管理世界,2013(7):44~58

[67]丰雷.新制度经济学视角下的中国农地制度变迁:回顾与展望.中国土地科学,2018,32(4):8~15

[68]黄季焜,冀县卿.农地使用权确权与农户对农地的长期投资.管理世界,2012(9):76~81

[69]胡新艳,罗必良.新一轮农地确权与促进流转:粤赣证据.改革,2016(4):85~94

[70]廖洪乐,李剑.土地确权登记颁证政策执行情况评估.农村经营管理,2014(9):17~19

[71]刘守英.新一轮农村改革样本:黔省三地例证.改革,2017(8):16~25

[72]罗明忠,唐超.农地确权:模式选择、生成逻辑及制度约束.西北农林科技大学学报(社会科学版),2018(4)

[73]曲福田,田光明.城乡统筹与农村集体土地产权制度改革.管理世界,2011(6):34~46

[74]王绍光,胡鞍钢.中国国家能力报告.辽宁人民出版社,1993

[75]叶剑平,丰雷,蒋妍等.2016年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议.管理世界,2018,34(3):98~108

[76]赵阳,郭沛,姚红等.中国农村土地登记制度试点:背景、实践及展望.中国农业出版社,2012

[77]周其仁.城乡中国.中信出版社,2013

注释:

①《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步稳定和完善农村土地承包关系的通知》(中办发[1997]16号文)明确提出:“延长土地承包期后,乡(镇)人民政府农业承包合同主管部门要及时向农户颁发由县或县级以上人民政府统一印制的土地承包经营权证书”

②本文所指的33个发达国家是指联合国等国际机构公认的21个“老牌”发达国家,再加上12个过去被认为属于发展中国家但近些年来被国际货币基金组织认定为发达经济体的国家(https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%91%E8%BE%BE%E5%9B%BD%E5%AE%B6/651897fr=aladdin)

③受数据资料所限,无法确切量化各国大规模确权具体进展到哪一步,只能大致将大规模确权状况分为“已建立或正在建立某种登记系统”及“尚未开始确权”两大类。标准如下:通过网络和文献搜索,凡资料涉及土地确权、不动产登记、地籍管理、产权正规化等相关内容则将其认定为已建立或正在建立某种登记系统,若搜索资料为空白则认为尚未开始

④从地区分布来看,欧洲、南美洲和亚洲已开展确权的国家比例较高,分别为80%、75%和64%(见表1)。然而,如果以颁证率作为确权质量的一个衡量指标,则可看出,亚洲的泰国和越南的颁证率达到96%和91%,但更多的国家颁证比例很低,如格鲁吉亚、印度尼西亚仅有40%;非洲和美洲最高的是卢旺达,颁证率为90%,但莱索托仅为4%(见表2)

⑤例如四川成都切实可行的确权程序(北京大学国家发展研究院综合课题组,2010),苏州明确集体土地资产、农户按股分红的确权设计(曲福田等,2011),贵州湄潭、安顺和六盘水的“三变”和“三权”制度创新(刘守英,2017)

⑥确权比例数据来源于中央人民政府官网,http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/30/content_5243324.htm,其他数据来源于2016年中国人民大学对安徽、河北、山东、河南、四川5省的农地确权农户满意度调查