作者:刘景华 廖 凯 责任编辑:杨文茹 信息来源:《史学月刊》2019年第11期,第117-126页。 发布时间:2020-03-27 浏览次数: 17823次

【摘 要】对中世纪至21世纪的英国农村史,可依其特征分成中世纪、近代早期和19世纪以来三大段来研究。中世纪的英国农村,农业生产力水平不高,研究的重点主要应放在如何促使后来变革发生的机制形成方面,因此受关注最多的是以土地制度和农民身份地位为中心的社会经济制度和经济社会关系,19世纪中叶至20世纪中叶史学家们的眼光正是投之于此。近代早期的英国农村则因发生了诸多变革而格外引人注目,包括圈地运动的发生、乡绅和约曼农阶层的崛起、农业革命的进行和乡村工业的兴起,所以20世纪中后期的史学家们特别青睐这一时期。19世纪以来英国农村城镇化和乡村结构的变化,则代表着工业化时代和后工业时代农村发展的新方向,由于其与现实生活密切相关,自然也就成了最近二三十年学界关注的重点。

【关键词】中世纪;近代早期;工业化时代;英国;农村史

英国农村史研究历来是英国史乃至欧洲史最令人感兴趣的研究领域之一。自中世纪以来的英国农村史,就其基本特征和研究重点来说,可以分为三个历史时期来认识。欧美学界对英国农村史研究的学术史,正好也循这三个历史时期而依时序展开为三阶段。如果仅从“三农”视角考察,这三阶段可谓是农民史→农业史→农村(乡村)史的逐步转向。当然,广义的农村史亦即作为本文主题的农村史,远不限于这“三农”,研究视阈要宽泛得多。

本文力图定义和划分的三个历史时期是:1.中世纪(以1100-1500年为主):史学界对这个时期英国农村史的研究,以土地史和农民史为中心,涉及与农村相关的众多社会经济制度和经济社会关系。对其进行研究的学术史起步于19世纪中叶,在20世纪中叶达到高潮,得出的研究结论许多至今仍为史学界所认同。2.近代早期(16-18世纪):史学界对这个时期英国农村史的研究,主要关注点在于乡村发生的重大变革,即资本主义农业的兴起、农业革命的发生、乡村工业的发展即原工业化过程。对这一时期英国农村史研究的热潮贯穿于整个20世纪:20世纪初期开始研究圈地运动,20世纪中叶较多地关注农业革命,20世纪后期乡村工业和原工业化成为研究重点。3.19世纪至今:对19世纪工业化时代英国农村史的研究,重点是乡村城市化;对19世纪末以来英国农村史的研究,则主要集中在工业化和城市化后乡村经济社会结构的变化,研究热潮出现在最近二三十年,研究者不限于历史学界,而是有更广的学科背景,如地理学家、社会学家和经济学家等。三个历史时期的这种划分体现了研究对象即英国农村自中世纪以来的变化趋势,也表明学术界作为研究主体在面对这种实际趋势而不断地、主动地进行研究转向,研究热潮亦明显地形成三阶段。

一、中世纪:以土地和农民为中心

史学界之所以对中世纪英国农村史感兴趣,有两方面原因。其一,这是农本经济时代,是传统农业社会时期,农村在社会经济全局中居于最重要的地位,因此应当揭示这一时期农村各种经济社会制度和经济社会关系。其二,在于对英国最先出现农业资本主义萌芽的经济社会机制的探讨。圈地运动作为英国农业资本主义萌芽的标志性事件,是任何一个有学识的现代人都知晓的。然而,英国农村这种变革的出现,并不在于其农业生产力有多么发达、在高水平的生产力基础上促使生产关系变化,所以更应当关注中世纪的英国农村形成了怎样的社会经济制度和经济社会关系,这种制度和关系又如何孕育了促使后来发生变革的内在机制。因此,土地制度和农民身份地位便成为研究的重心所在。

不列颠岛孤悬于大西洋,虽然早在1世纪中叶其东南部就被罗马帝国征服,但罗马人并未进行深度经略,故而此地长期停留在军事殖民阶段,经济落后,民风剽悍。罗马帝国晚期政治混乱之际,驻守在不列颠的罗马军队居然毫不在乎这块可以用作营垒的地盘,主动弃之而去,这从侧面说明这里并非一块肥肉,即社会经济水平不高。中世纪的起初几百年纷争不已,外族入侵,英格兰未获实际统一。11世纪诺曼征服开启了英国的正常发展行程,但其经济水平在西欧长期属于三流,不但远不如佛兰德尔、意大利北部等一流地区,也弱于法兰西、德意志等二流国家。如工商业方面,英国远离西欧国际贸易中心区,国际市场参与度低,出口物仅有羊毛、呢绒和康沃尔锡可与大陆交换。城市也不发达,只有一个伦敦可入欧洲大城市之列,一万人左右的城市仅有布里斯托尔、诺里奇等三四个,其余均为只有三四千甚至几百人口的中小城镇。

从地理视角看,中世纪英国经济水平以伦敦为中心点和至高点,四周呈坡度式下降,离伦敦越远,经济发展水平越低。中世纪整个英格兰经济还可分成两大块,即从东北部沃什湾(the Wash)的波士顿到西南方的布里斯托尔湾划一条线,线之东南是农牧混合经济区,相对先进;线之西北土地贫瘠,畜牧业虽为主业,但水平也比东南低[1]。吉尔伯特所著《英国历史地图》中有好几幅地图能反映这条经济分界线[2]。

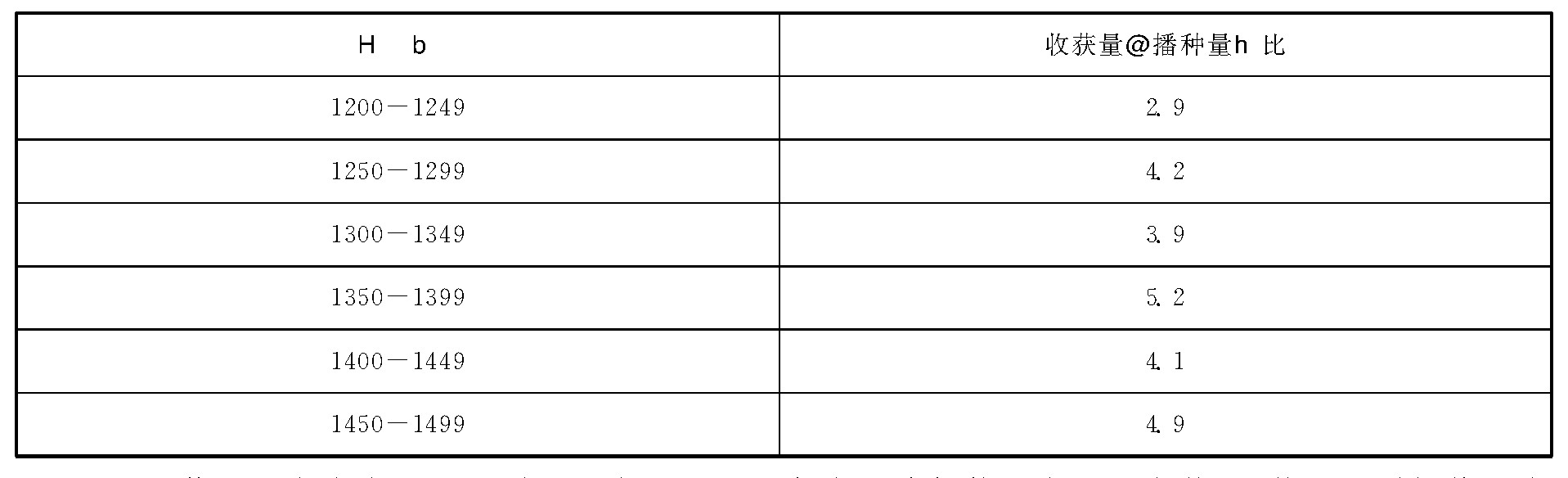

即使东南部的农业生产水平也未见得有多高,可以看一些数据。

表1 中世纪英国小麦每英亩产量[3]

![]()

我们可以将其换算成中国市制来理解。1英亩=6市亩,1蒲式耳≈36升,小麦1升≈1.5市斤。6蒲式耳小麦重量约为324市斤,则每市亩小麦产量54市斤;9蒲式耳的话,可折算为每市亩约80市斤。到15世纪上半叶(1400-1449年)有较大增长,达到了将近13蒲式耳,合中国市制亩产120市斤[4]。一般来说,传统农业生产条件和生产技术下的小麦亩(市亩)产量最高可达200~300市斤,而中世纪英国农业水平比这低得多。西欧人还有一种计算方法:收获量与播种量之比,即播下1市斤种子,最后收获几市斤粮食(参看表2)。

表2 中世纪英国小麦产量(收获量与播种量之比)[5]

因此,若从生产力水平以及受旧生产关系阻碍角度来谈促使生产关系变革,对英国来说好像不大行得通。然而,英国确确实实又是于15、16世纪率先在西欧发生农业和乡村变革的。因此,要探讨英国发生这种变革的原因,必须研究中世纪英国农村是如何具有促使后来发生变革的内在机制的。于是,学界的主要研究目标便放在了中世纪英国农村的社会经济制度和经济社会关系上。研究内容包括庄园制、农奴制、庄园法庭、村庄自治、地租形式及其变化、货币、农产品价格和工资等,以土地制度和农民身份地位为研究中心。土地制度包含了土地所有制和土地耕作制度。土地所有制包括庄园领主的自领地(有自营地、自用地等多种译法)、农奴(维兰)的份地、庄园的公田及敞地制(公田及收割后的土地)、土地的继承和买卖等。土地耕作制度则包括条田制、共耕制、休耕制等。而对农民身份和地位的研究则包括对典型的份地农奴、自由农(索克农)、边农、茅舍农,农奴制崩溃后出现的自由持有农、公簿持有农、约曼农等阶层,以及圈地运动所引发的农民流浪者等的研究。

这种研究从19世纪中叶起渐入高潮。最初有影响的是制度史学派的研究,代表人物有梅因(H.S.Maine,1822-1888)。他在代表作《东方和西方的农村公社》(1871年)中,比较了印度和英国的村社制度。梅特兰(F.W.Maitland,1850-1906),其主要著作是《末日审判书及其他》,认为诺曼征服时,庄园(manor)只是指一所收税房子,并不是指一种农村社会体。西博姆(F.Seebohm,1833-1912)则在《英国农村公社》(1883年)一书中提出世袭领地说,认为采邑和庄园在罗马时代就有,农村公社一开始就是“领主统治下的农村公社”,而不是自由农民公社。他还认为,中世纪英国流行的共耕制奠基于罗马征服时期的别墅(villa)。不过他的观点基本被后人否定。推翻其观点的学者中,有旅英俄国历史学家维诺格拉多夫(P.Vinograndoff,1854-1925),他指出英国是由自由农村公社演变为领地庄园制的。这成了后人普遍接受的定论。

19世纪后期英国兴起的经济史学派,对中世纪农村有深入的定性研究和量化统计。英国经济史学派与略早形成的德国经济史学派有所不同。以罗雪尔(W.Roscher,1817-1894)为代表的德国经济史学派力图从历史角度来说明经济发展规律,故而又被称为历史学派经济学,在学科分类意义上有点类似于中国经济学里的经济史。而英国经济史学派则类似于中国历史学中的经济史,主要从经济发展和经济关系演变角度来阐述历史发展规律。罗杰斯(T.Rogers,1823-1890)是英国经济史学派创始人,其著作《从1295年至1793年的英国农业和价格史》列出了6个世纪里英国农产品的价格、劳动力(日工、时工和周工)价格,资料极为翔实,可以作为研究英国经济史和农村史的重要参考。著名经济史家阿什利(W.Ashley)在其名著《英国经济历史和理论导论》(两卷本)中也以较大篇幅论及中世纪英国农村诸问题。20世纪中叶的经济史家利普森(E.Lipson)所著的《英国经济史》(三卷本)中第1卷,是对中世纪英国农业农村史研究的总结或集大成。该书20世纪30年代初版,到50年代共出了11版,可见其权威性。书中总结英国中世纪庄园制度共有四大特征:1.庄园土地所有权属于领主;2.庄园是基层的生产单位,也是最基层的司法和行政单位,主要通过庄园法庭来行政和司法;3.农奴在人身上依附于领主;4.实行敞地制(open field system),包括条田制、共耕制、共同放牧制、二圃或三圃休耕制等内容。利普森的观点成了公认的学术定论。同时,苏联著名中世纪史专家科斯敏斯基对英国农业史的深入探讨[6],也赢得了西方史学界的普遍尊重。西方学者对中世纪英国农村史的思考也没有止步于此,直到20世纪后期还不断有新成果问世[7]。

20世纪中叶,国际学术界对于中世纪西欧农业危机问题展开了两次大讨论。第一次是40年代末至50年代初,第二次是70年代末至80年代初,讨论内容无疑涉及中世纪英国。两次大讨论的参加者,不管其观点有多大的不同,甚至对立,但他们有一个共识,即都认为14、15世纪西欧出现了农业危机,而且这场危机并不是始于14世纪中叶黑死病爆发,其起点应为13、14世纪之交,至晚也是14世纪初。意见的分歧在于对危机原因和性质的认识。英国中世纪经济史家、《剑桥欧洲经济史》主编之一波斯坦,在1950年国际历史学家大会发言中,主要以英国为例,认为农业危机就是人口过剩危机[8]。这一观点被法国马克思主义史学家布瓦斥为“新马尔萨斯主义”[9]。布瓦还从自己对法国诺曼底的研究中推演出一个“准全世界模式”,认为是“领主收益递减”引起矛盾激化,引发农业危机。而法国年鉴学派第三代代表之一的拉杜里(E.Le Roy Ladurie)则支持波斯坦,并用所谓“拉杜里曲线”延伸波斯坦模式:波斯坦认为11-13世纪是西欧发展期并达到高峰,14世纪因人口增多而进入危机期;拉杜里在此基础上进一步认为,15世纪是西欧的恢复和发展期,16世纪达到高峰,17世纪再度陷入危机,而且是由16世纪人口增多引起的。科斯敏斯基对波斯坦模式则持坚决批判的态度,认为农业危机的实质是封建主义制度发生危机[10]。与此相似,英国马克思主义史学家希尔顿讨论地租形态变化及农民斗争的关系[11],美国加州大学教授布伦纳也从阶级结构变化角度来探讨经济发展[12]。不过,布伦纳的观点也遭到了一定的质疑[13]。

二、近代早期:乡村变革带动社会变革

西方学术界一般将近代早期限定为1500年至1750年工业革命前夕。由于农村的变化具有一定的延时性,因此本文将近代早期时段下限定为18世纪末。近代早期(16世纪至18世纪末)的英国乡村处在一个变革时代,不仅乡村发生翻天覆地的变化,而且乡村变革带动了整个英国社会发生革命性变化,决定了英国率先启动通向现代工业社会的人类历史进程。因此,对这一时期乡村的研究重点无疑是变革。一方面探讨乡村生产关系的变革和社会关系的变化:生产关系的变革即指圈地运动的发生,由此形成农业资本主义发展的英国模式;社会关系的变化主要指乡绅和约曼农两个农村新社会阶层的形成。另一方面则是研究乡村产业的变革,即农业革命和乡村工业(原工业化)的兴起,在某种意义上就是研究工业革命最先能发生在英国的产业基础。

一般认为,正是圈地运动促使英国农业资本主义的发展。圈地运动有两个阶段。早期圈地主要发生于15世纪后期至17世纪末。研究表明,最早的圈地主要是圈占公有地,包括荒地、草地、林地等。后来因毛纺业发展、养羊出售羊毛有利可图,一部分农田也被圈占变成了牧场,主要发生在米德兰等中东部地区,涉及24个郡,规模不大,被圈占的土地约占英国可耕地总面积的5%。然而,它引起的社会震荡较大,这是因为领主剥夺了一部分农民对土地的保有权和耕作权,造成后者流离失所,成为流浪者,故而有了16世纪托马斯·莫尔“羊吃人”的惊呼,也有了马克思视圈地运动为资本原始积累形式之一(造成了一无所有的自由劳动力)的观点。18世纪圈地运动进入第二阶段,直至19世纪中叶,以议会圈地为主,也有民间自愿协议圈地。18世纪中叶至19世纪中叶圈地达到高潮,如1760-1843年间,围圈地面积达700万英亩,占可耕地总面积20%以上。所谓议会圈地,即圈地者提出圈地要求,由议会审核并颁布法令认可,最终完成土地确权。第一起议会圈地事件发生于1604年。据统计,至19世纪中叶,议会通过的圈地议案不下四千起,圈占土地不少于六百万英亩[14]。民间自愿协议圈地虽无统计数字,但可参看一个实例:诺丁汉郡18世纪自愿协议的圈地为全郡可耕地的45%[15]。16世纪人们就已开始关注圈地运动及其影响,至19世纪一直是热议的话题。在20世纪的史学界,一方面,几乎所有的英国经济史著作都要论及圈地运动;另一方面,对圈地运动的专门研究更为细致深入。著名经济史家托尼是其主要代表之一。托尼的名作《16世纪的农业问题》特别指出有两种圈地:一种圈地是由庄园领主和大农场主实施的,损害了小佃农的利益;但大量证据也表明,农民通常按照邻居之间的协议一点一点地圈地,他们希望从这种圈地中得到利益[16]。早期研究圈地运动有较大影响的还有考特勒及其著作《圈地运动与我国土地的再分配》[17]。

农村新形成的两个社会阶层指的是乡绅(gentry)和约曼农(yeoman)。研究乡绅的标志性成果当为托尼的论文“乡绅的崛起(1558-1640)”[18]。在该文中,托尼指出,乡绅是英国革命前形成的一股社会强势力量,在法国等地找不到类似物。乡绅既不是血缘贵族,也非官僚,是根在乡村的地主。如1640年英格兰10个郡62个顶级地主中,每人至少拥有6个庄园。直至1874年,他们的后代或亲戚中,占有3000英亩以上土地者比比皆是。相对于贵族、王室和众多小农来说,乡绅属于中间阶层。就像他们自己认为的,既不处于“最低的平地”,也不位于“最高的山峰”,而是介于这两者之间的“山谷”。乡绅也拥有较高的政治地位,曾在议会下院中占有八分之一的议席,在上院中拥有五分之一的议席。

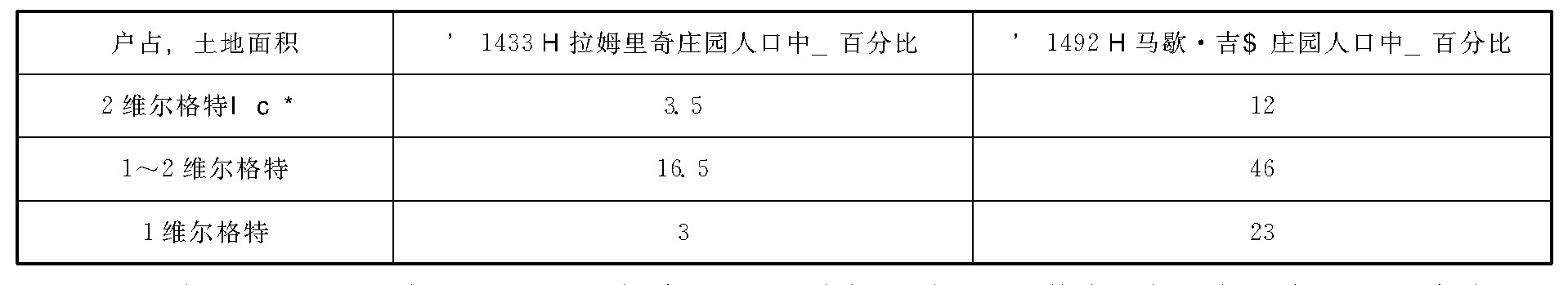

对于约曼农,虽然很少有标志性的专题性研究成果,但对这一阶层的讨论则充盈着各种经济社会史论著。当14世纪末农奴制基本消灭了之后,15世纪英国主要是两种农民:自由持有农(freeholder)和公簿持有农(copyholder),这种区分主要就是对土地的保有权(tenure)而言的。随着商品经济的发展,农民阶级又进一步分化,从15世纪末开始形成了所谓富裕农民阶层的约曼农。霍斯金斯称他们为小农场资本家(the capitalist peasant)[19]。博尔顿指出,约曼农占有或租有较多土地,一般在60英亩(2维尔格特)左右,使用雇工劳动,进行谷物或羊毛等商品化的农产品生产。两个15世纪庄园的材料可在一定程度上说明问题(表3)。

表3 15世纪两个英国庄园占有土地面积不同的农户百分比[20]

可以看出,15世纪末某些庄园拥有较多土地(1维尔格特为30英亩,约相当于中国180市亩)的农户已占了绝大多数。也许这是个例,但也有统计性材料。一种估计是16、17世纪约曼农拥有的土地占全国土地的20%以上,有的估计为不少于40%。约曼农还大量租种土地,16世纪早期有教会领主土地全部出租,承租人有一半是约曼农,三分之一是乡绅[21]。有的约曼农还上升为乡绅。1562-1634年林肯郡所增的78个乡绅,多是约曼农上升而来的[22]。有趣的是,在英国农业资本主义起源和早期发展中,乡绅阶层和约曼农阶层到底谁的作用更大,历来就有“地主根源说”和“农民分化说”之争,至今仍是可深入探讨的问题。

除了乡村经济社会关系的变革外,近代早期英国的乡村产业也发生了巨大变革。

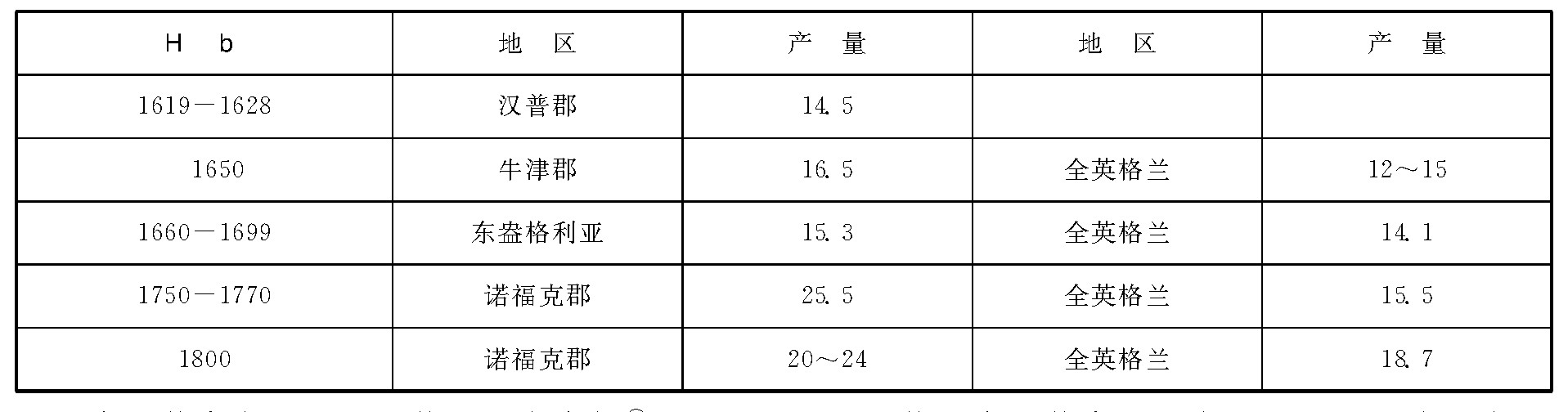

第一,农业革命发生、农业劳动生产率极大提高,从而奠定了工业革命的农业基础,为即将发生的工业革命提供了劳动力生活资料的保障。可以说,17、18世纪英国的农业革命,使英国农业产量达到了传统生产技术条件下的最高水平。其主要内容至少有:(1)采用先进的土地耕作制度,即作物轮作和土地轮换制,包括新作物的轮作;(2)改进或发明新农具,如马拉轻犁;(3)沼泽地排水及造田;(4)广泛使用各种肥料;(5)草场漫灌技术;(6)种植三叶草和萝卜等新饲料作物;(7)一些新的农业生产方法,如小麦从撒播改为穴播。因此,不仅农作物品种大大增加,而且农作物产量也大为提高(见表4)。

表4 17、18世纪英国每英亩小麦产量(蒲式耳)[23]

农业革命主要发生在英格兰东南部[24]。对17、18世纪英国农业革命的研究,在20世纪中后期形成高潮,今天仍是许多农业史家感兴趣的领域。研究农业史的标志性成果有瑟斯克主编的八卷本《英格兰和威尔士农业史》[25]等。瑟斯克本人还有专题研究著作[26]。克里奇、明盖伊和奥弗顿等学者也有较多关注[27]。而埃克塞特大学20世纪50年代创办《农业史评论》(Agricultural History Review)杂志,大大推进了英国农业史研究,也使该校成为农业史研究中心,弗伦奇(French)、惠特尔(Whittle)等好几位教授还先后担任了英国农业史研究会会长。对农业史的研究方兴未艾[28]。

第二,乡村工业兴起。从某种意义上说,研究近代早期英国乡村工业的兴起,就是研究工业革命之所以发生的工业生产基础。而且,最早启动工业革命的诸多棉纺业新发明,也是以英格兰乡村纺织业为技术基础的。近代早期英国最重要的民族工业毛纺业,在极大的程度上就是乡村工业。早在16世纪初的亨利八世时期,“无数的呢绒工人散布在英格兰的农村,散布在自坎伯兰至康沃尔、自伍斯特至肯特的数不清的农舍和村庄之中”[29]。其中,最重要的有西南各郡、东盎格利亚和约克郡西莱丁三大乡村毛纺业区。西南各郡乡村毛纺区包括威尔特郡、德文郡、萨默塞特郡、格洛斯特郡、多塞特郡以及牛津、伯克、汉普等郡的各一部分,是15世纪后期至16世纪后期英国最为兴旺的乡村毛纺区。这里主要生产供出口用的优质宽幅呢绒(broadcloth),在国际市场上享有盛誉。东盎格利亚包括诺福克郡、萨福克郡,以及埃塞克斯郡和剑桥郡的各一部分,这一地区原有一定的毛纺业基础,16世纪后期外国移民带来了“新呢布”(New Draperies)技术,使毛纺织品能够面向正在培育的大众市场,这一地区从而成为16世纪末至18世纪初英国最重要的乡村毛纺区,“绒线呢”(worsted)和粗质而通用的“克西呢”(kersey)名称就分别来源于诺福克和萨福克的两个村子。约克郡西莱丁区乡村毛纺业也在16世纪起步,其兴旺始于17世纪后期,18世纪成为英国最重要的毛纺区,直至19世纪,乡村工业还是这里毛纺业的主体,“大多数织造者都住在村庄和孤立的住所里”[30]。此外,近代早期英国另两个著名的乡村工业区是兰开郡乡村纺织区和西米德兰“黑乡”(Black Country)铁工业区。兰开郡乡村纺织区在17、18世纪最为兴旺,最初包括东部毛纺区、中部曼彻斯特一带的棉麻混纺区、西部和南部的麻纺区。有些乡村堂区从事纺织业的人口占了堂区总人口70%以上[31]。随着印度棉花大量输入,兰开郡逐渐发展成单一的棉纺工业区,毛纺被邻近的西莱丁取代,麻纺基本消失。西米德兰“黑乡”铁工业区以伯明翰、达德利和伍尔夫汉普顿为中心,16世纪兴起,17世纪后期开始兴旺,乡村铁工业人员占该区总人口三分之一,乡村各类工商业人员占该区总人口的60%以上。

兰开郡乡村纺织区、约克郡西莱丁乡村毛纺区和西米德兰“黑乡”铁工业区,再加上邻近较小的东米德兰西北部乡村纺织区、设菲尔德为中心的“哈兰夏”(Hallamshire)乡村铁工业区及东北纽卡斯尔一带乡村采煤区,是英国工业革命的发祥地。这个英格兰西北部新的经济增长极,因工业革命而与以伦敦为中心的东南部形成了英格兰经济格局的地理平衡,改变了以往英国的“胡焕庸线”,工业革命主要在线的西北进行[32]。经济格局的改变导致了政治格局的演变。1832年议会改革主要是缩减线之东南地区的衰败城市议席,而增加线之西北工业城市的议席[33]。

对于近代早期英国工业在乡村的发展,其实19世纪末的经济史家就已注意到了,不过他们没有将其作为一个特有现象来作专题研究,都只是在所著的工业史著作中提到而已。即使20世纪前期出版的一些工业部门史著作,如利普森所著《呢绒工业和绒线呢工业史》[34]、内夫所著《英国采煤工业的兴起》[35],也没有将这些工业在乡村的发展予以专题论述。具有开创性贡献的是20世纪中叶经济史家卡勒斯-威尔逊发表的两篇论文:一篇认为13世纪英国就发生了工业革命,这就是水力坊普遍运用于乡村的工业部门中[36];另一篇专门论述15世纪乡村庄园里毛纺业的发展[37]。真正把乡村工业发展提升到理论高度来进行规律性阐述的,是1968年琼斯发表的论文“工业的农业起源”[38]。这比美国学者门德尔斯提出“原工业化”命题还要早。在门德尔斯认为“原工业化”是工业化第一阶段后[39],德国学者克里特等人又提出乡村工业是“工业化前的工业化”,并将其与资本主义诞生联系起来[40]。英国学者探讨乡村工业有建树者还有瑟斯克(J.Thirsk)、奥布莱恩(O’Brien)、哈德森(P.Hudson)、艾伦(R.Allan)、斯蒂夫·金(Steve King)等人。

三、19世纪以来:乡村城市化和乡村结构变化

英国19世纪进入工业化时代,20世纪进入后工业化时代。这一历史时期的英国农村面貌已与以往传统农村有天壤之别,此其一;其二,农村在社会经济全局中的地位和作用大不如以往各时代。那么,对19世纪以来的英国农村的历史研究自然也应有所转向。

对于工业化时代的英国农村,研究的重点应该是乡村城市化。对乡村城市化可作多维度理解。其一,字面上释义,那就是乡村变成城市。由于工商业的兴起,一方面是乡村出现了许多新城市,许多村庄变成了城市,农民就地转化为城市居民;另一方面则是乡村地区原有的许多中小城镇成长为大中型城市,不但城市人口增加,而且城市所据面积也大为扩张。其二,深度的涵义,则指乡村从属于城市、依附于城市。乡村的资源包括人力资源(人口)、生活资源、财富资源和生产资料资源(原材料)大规模流往城市,城市攫取甚至掠取乡村资源,造成了乡村的凋敝和衰败,造成城乡差别,而且城市还控制乡村经济生活,迫使乡村成为自己的经济“领地”或经济“殖民地”,迫使乡村经济严重依赖于城市。其三,当城市发展遇到瓶颈,或者工业发展造成城市生存条件恶化,环境喧嚣,迫使城市社会中上阶层寻找更好的生活场所时,农村就成了最佳的选择之一。然而,从中世纪过来的农村尽管有田园牧歌式浪漫,但其生活条件简陋,生活方式简朴,信息交流闭塞,必须要经过一番改造后才能真正成为城市人的宜居之地,这样也就迫使乡村在生活理念、生活条件和生活方式等方面城市化,像城市一样。这三个方面,实际上在时间上也是逐步递进的:乡村变成城市,主要发生在工业化初期和高潮期;乡村从属和依附于城市,其过程的完成应该是在工业化高潮期;乡村能像城市一样地生活,主要出现在工业化高潮之后,延伸到后工业化时代。

那么,到了后工业化时代,乡村已不简单地只是具有与城市一样的生活方式了,而是发生了彻底的变化。英国后工业化时代特征形成较早,大约在19世纪中叶第一次工业革命结束时就有迹象,19世纪末20世纪初基本具备。后工业化时代的英国乡村有三大结构性变化。

一是乡村景观结构的变化,主要体现在土地、聚落、房舍、植被等实体形态方面。目前,在英国,乡村地区所占面积约为英国国土的80%[41]。从乡村土地用途结构来看,1988年,英国农村可用地面积中,耕地仅占37%,永久性草地(包括牧场、体育场地、娱乐场地等)则占63%[42]。可能是草种经过了改良,到冬天树叶落尽树枝枯零之际,草地依然绿草茵茵,颇有生机。这是当代英国乃至西欧的普遍现象,令人印象深刻。草地主要是牧场,这当然还处在生产状态,是从16世纪圈地运动起留下来的遗产,还有相当一部分草地用作娱乐场地(playground),除了村庄周围有供村民嬉戏健身的场地外,英格兰乡村还遍布高尔夫练习场,大多是体育娱乐类公司在乡村投资建设的。村庄的聚落形态也发生了很大变化,特别是20世纪汽车普及后,住房多沿公路两侧修建,致使村庄多呈手指状或章鱼须状向外放射,“指”间则是农田,过去那种中心聚集型村庄越来越少。村舍经过长期改造后,老式住宅因采光差和不利于水电气等设施安装而逐渐被淘汰,除了村庄主要街道上仍为排房(terrace)外,新建住宅多为平房(bungalow)和楼房,传统的斜坡顶草房已很少见,仅在旅游区如科茨沃兹(Cotswolds)和峰区(Peak Districts)有所保留。至于植被,除草地外,英国城乡到处树木葱茏。自工业革命时期煤炭取代木材成为主要燃料后,几个世纪英国已很少大规模砍伐森林,因此乡村到处是老树枯藤断桠,且很少速生树、尖梢树,树木质地坚硬。最早考察景观变化的代表作是20世纪50年代霍斯金斯出版的《英格兰景观的形成》[43]。

二是乡村社会结构的变化。目前,在英国,乡村居民约占全国人口的20%[44]。然而,现代乡村居民里农民已经很少,居民有许多成分:退休人员,在农村有(租)第二套房的城市居民,城市通勤职工(白天工作在城市、晚上回乡下住),房地产主,度假者、学生等短期租房人员,乡村各业人员。农民反而不住村庄里,而是单独有农场农舍(Farmstead)。居民成分亦即社会结构发生变化,随之而来的是乡村社会关系的变化。过去的村民多少有些血缘纽带,或几代世家长期为邻,在较大程度上是熟人社会,相互关系错综复杂,矛盾和利益盘根错节,同时互为帮助照看也是自然常态。而现代村庄居民成分复杂,来源多元,居住时间长短不一,在很大程度上也成了陌生人社会,与现代城市极其相似,甚至可以说是乡村社会复制了城市社区模式。社区及公益机构常组织一些社交联谊活动,强化村民间交往和熟悉程度。社区治理中也要求邻里互为照看,在英国城乡路边到处可见“邻里守望区域”(neighborhood watchment area)的牌子。

三是乡村经济结构的变化。这也可说是在乡村形成了许多新经济部门,尤其是第三产业服务业发展,而农业不再具有举足轻重的地位。早在19世纪末,英国以农业为生计的人口就只占总人口的8%[45]。目前,英格兰农业仅提供37.4万人就业,乡村旅游业却有38万个工作岗位[46],超过农业成为英格兰乡村最重要的经济部门之一。乡村旅游业最发达的科茨沃兹地区,21世纪初户均年收入6万多英镑,在伦敦和东南部之外地区排名第二,远高于附近的伯明翰等大城市[47]。乡村还有许多小型工商企业,一些公司将办公地点搬到了农村地区甚至村庄(英格兰有37%)[48]。因此,仅就人口职业结构来说,乡村与城市几乎没有多大差别,只有个别行业有较大不同,如乡村农林业人口比城市多[49]。

一方面,由于现代乡村问题涉及面广,所以社会学、经济学和地理学等领域学者介入研究较多,而历史学者反而参与较少;另一方面,由于目前乡村在社会经济发展中居于次要地位,因此,对后工业化英国乡村的研究,其学术意义已远没有对中世纪和近代早期英国农村的研究那么重要。而从现实关照我们却看到,今天英国那样的乡村景观和结构或许正是中国农村所希冀的未来目标,对其深入研究应能获得不少借鉴和启发,历史学者理应以积极的姿态投入。

注释:

[1]这条线颇似中国从东北黑河至西南腾冲的著名的“胡焕庸线”。不过,英国这条线到17世纪尤其是工业革命后便发生了变化,线的两侧经济社会发展趋向平衡,不像“胡焕庸线”今天还依旧存在。

[2]马丁·吉尔伯特著,王玉菡译:《英国历史地图》,北京:中国青年出版社2009年版,第26、31页。

[3]M.K.本内特:“7个世纪里英国的小麦亩产量”(M.K.Bennett,“British Wheat Yield Per Acre for Seven Centuries”),《经济史》(Economic History)第2卷第1期(1935年2月),第26~27页。

[4]G.克拉克:“1250-1860年英国农业的每亩产出量:劳动力方面投入的例证”(G.Clark,“Yield Per Acre in English Agriculture 1250-1860:Evidence from Labour Inputs”),《经济史评论》(The Economy History Review)新系列第44卷第3期(1991年),第445~456页。

[5]C.M.奇波拉:《1000-1800年工业革命前欧洲的社会与经济》(C.M.Cipolla,Before the Industrial Revolution,European Society and Economy 1000-1800),纽约:诺顿出版公司1976年版,第119~120页。

[6]E.科斯敏斯基:《13世纪英国农业史研究》(E.Kosminsky,Studies in the Agrarian History of England in the Thirteenth Century),牛津:布莱克威尔公司1956年版。

[7]如E.米勒等:《中世纪英国的乡村社会与经济变化(1086-1348)》(E.Miller,etc.,Medieval England:Rural Society and Economic Changes 1086-1348),伦敦:牛津大学出版社1979年版。

[8]M.波斯坦著,马克垚译:《中古社会的经济基础》,《世界历史译丛》1980年第4期,第42、48~57页。

[9]吉·布瓦著、张云鹤译:《反对新马尔萨斯主义正统》,《世界历史译丛》1980年第5期,第14~20页。

[10]柯斯敏斯基:《11-15世纪英国封建地租形态的演变》(苏联《历史问题》1955年第2期),中译文见《史学译丛》1956年第1期,第24~35页。

[11]R.H.希尔顿著,孙秉莹译:《封建主义的危机》,《世界历史译丛》1980年第5期,第4~13页。

[12]R.布伦纳著,尚信(张云鹤)译:《前工业欧洲农村的阶级结构和经济发展》,《世界历史译丛》1980年第5期,第1~3页。

[13]如英国利兹大学P.克鲁特与D.帕克合写的《农村的阶级结构与经济发展》[《过去与现在》(Past and Present)1978年第2期,中译文见武汉大学编:《十五十六世纪世界史研究资料》第1期(1981年12月),第31~40页,安长春译]就认为布伦纳夸大了资本家农场主的作用而低估了农民的法律地位。

[14]H.希顿:《欧洲经济史》(H.Heaton,Economic History of Europe),纽约:哈帕尔公司1936年版,第305、431页。

[15]吴于廑:《亚欧大陆传统农耕世界不同国家在新兴工业世界冲击下的反应》,《世界历史》1993年第1期,第1~19页。

[16]R.H.托尼:《16世纪的农业问题》(R.H.Tawney,The Agrarian Problem in the Sixteenth Century),伦敦:朗曼-格林公司1912年版,导言。

[17]W.H.R.考特勒:《圈地运动与我国土地的再分配》(W.H.R.Curtler,The Enclosure and Redistribution of Our Land),牛津:克拉伦登出版公司1920年版。

[18]托尼(R.H.Tawney)这篇文章(“The Rise of the Gentry 1558-1640”),原是他1937年就任英国克莱顿讲座教授时的演讲稿,后发表于《经济史评论》(The Economy History Review)1941年卷。

[19]W.G.霍斯金斯:《密德兰农民:莱斯特郡一个村庄的经济社会史》(W.G.Hoskins,The Midland Peasant:The Economic and Social History of a Leicestshire Village),伦敦:麦克米伦出版公司1957年版。

[20]J.博尔顿:《中世纪英国经济》(J.L.Bolton,The Medieval English Economy 1150-1500),伦敦:登特父子公司1980年版,第238~239页。

[21]F.鲍莱:“中世纪末谁在耕种英国领主庄园的自领地?”(F.Boulay,“Who were farming the English Demesnes at the end of Middle Ages?”)《经济史评论》(The Economy History Review)第2系列第20卷(1965年)第3期,第450页。

[22]D.C.科尔曼:《1450-1750年的英国经济》(D.C.Coleman,The Economy of England,1450-1750),伦敦:牛津大学出版社1977年版,第45页。

[23]资料来源:B.范·巴思:《500-1850年西欧农业史》[(B.Van Bath,The Agrarian History of Western Europe 500-1850),伦敦:爱德华·阿尔诺德公司1963年版]等。

[24]参见马丁·吉尔伯特:《英国历史地图》,第75页。

[25]J.瑟斯克主编:《英国农业史》(Joan Thirsk ed.,The Agrarian History of England and Wales)(八卷本),伦敦:剑桥大学出版社1967-2000年出版。

[26]J.瑟斯克:《1500-1700年英国的农业区域和农业史》(J.Thirsk,England’s Agricultural Region and Agrarian History,1500-1700),伦敦:麦克米伦公司1987年版。

[27]E.克里奇:《农业革命》(E.Kerridge,The Agricultural Revolution),伦敦:艾伦和昂温公司1967年版;G.E.明盖伊:《农业革命:1650-1880年的农业变革》(G.E.Mingay,Agricultural Revolution:Changes in Agriculture,1650-1880),伦敦:布莱克公司1977年版;M.奥弗顿:《英格兰的农业革命:1500-1850年农业经济的转型》(M.Overton,Agricultural Revolution in England:Transformation of the Agrarian Economy,1500-1850),伦敦:剑桥大学出版社1996年版。

[28]2016年9月和2018年9月,向荣教授在复旦大学组织了两次国际农业史研究工作坊,弗伦奇和惠特尔以及霍伊尔(R.Hoyle)等人专程赴会,笔者本人也应邀与会。

[29]W.G.霍斯金斯:《劫掠时代:亨利八世时期的英国》(W.G.Hoskins,The Age of Plunder,the England of HenryⅧ1500-1547),纽约:朗曼公司1979年版,第151页。

[30]英国政府《特别委员会关于毛纺工业的报告》语,转引自保尔·芒图著,杨人楩等译:《十八世纪产业革命》,北京:商务印书馆1983年版,第396页。

[31]S.D.查普曼:《工业革命中的棉纺工业》(S.D.Chapman,The Cotton Industry in the Industrial Revolution),伦敦:麦克米伦出版公司1977年版,第13页。

[32]《历史地图册(2)》,北京:中国地图出版社·人民教育出版社2009年版,第2页。

[33]参见马丁·吉尔伯特:《英国历史地图》,第84页。

[34]E.利普森:《羊毛和绒线工业史》(E.Lipson,The History of the Woollen and Worsted Industries),伦敦:布莱克公司1921年版。

[35]J.U.内夫:《英国采煤工业的兴起》(J.U.Nef,Rise of the British Coal Industry),伦敦:劳特利奇出版公司1932年版。

[36]E.M.卡勒斯-威尔逊:“13世纪的一次工业革命”(E.M.Carus-Wilson,“An Industrial Revolution of the Thirteenth Century”),《经济史评论》(The Economy History Review)第11卷(1941年),第39~60页。

[37]E.M.卡勒斯-威尔逊:“某些15世纪庄园工业发展的例证”(E.M.Carus-Wilson,“Evidences of Industrial Growth on Some Fifteenth Century Manors”),《经济史评论》(The Economy History Review)第2系列第12卷(1959-1960年),第190~205页。

[38]E.琼斯:“工业的农业起源”(E.L.Jones,“Agricultural Origins of Industry”),《过去与现在》(Past and Present)第40期(1968年),第58~71页。

[39]F.F.门德尔斯:“原工业化:工业化过程的第一阶段”(F.F.Mendels,“Proto-industrialization:The First Phase of the Industrialization Process”),《经济史杂志》(Journal of Economic History)第32期(1972年),第241~261页。

[40]P.克里特、H.梅迪克、J.施伦博姆:《工业化前的工业化:乡村工业与资本主义的起源》(P.Kriedte,H.Medick and J.Schlumbohm,Industrialization Before Industrialization,Rural Industry in the Genesis of Capitalism),伦敦:剑桥大学出版社1981年版。

[41]“2010-2020年的旅游战略构架”(“A Strategic Framework for Tourism 2010-2020”)。英国政府网,http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment/data/file/183289/rural-economic-growth-review.pdf,2010-03/2017-06-17。

[42]休·克劳特:“乡村欧洲的重构:评论”(Hugh Clout,“The recomposition of rural Europe:a review”)《地理年鉴》(Annales de Géographie)第100卷第561~562期(1991年),第716页。

[43]W.G.霍斯金斯著,梅雪芹、刘梦菲译:《英格兰景观的形成》,北京:北京大学出版社2017年版。

[44]“2010-2020年的旅游战略构架”。

[45]M.钱伯斯等:《西方文明》(Mortimer Chambers eds.,Western Civilization),波士顿:麦克格劳-希尔学院1999年版,第875页。

[46]杰里米·伯尔查特:“农业史,乡村史,抑或农村史?”(Jeremy Burchardt,“Agricultural History,Rural History,or Countryside History?”),《历史杂志》(The Historical Journal)第50卷第2期(2007年),第465页。

[47]刘丹青:《英国:乡村旅游业的先行者》,《经济社会史评论》2018年第2期,第78页。

[48]吉纳·巴特纳汝等:《大不列颠及北爱尔兰联合王国乡村可持续旅游展望》(Gina Ionela Butnaru&Alina Petronela Haller,“Perspective of Sustainable Rural Tourism in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”),《可持续发展》(Sustainability)2017年第9期,第525页。

[49]马修·泰勒:《生活·工作·农村》(Matthew Taylor,Living,Working,Countryside,The Taylor Review of Rural Economy and Affordable Housing),伦敦:社区和地方治理部(Department for Communities and Local Government)2008年版,第123页。