作者:王可园 责任编辑:杨文茹 信息来源:《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2020年第1期,第44-52页。 发布时间:2020-03-04 浏览次数: 4422次

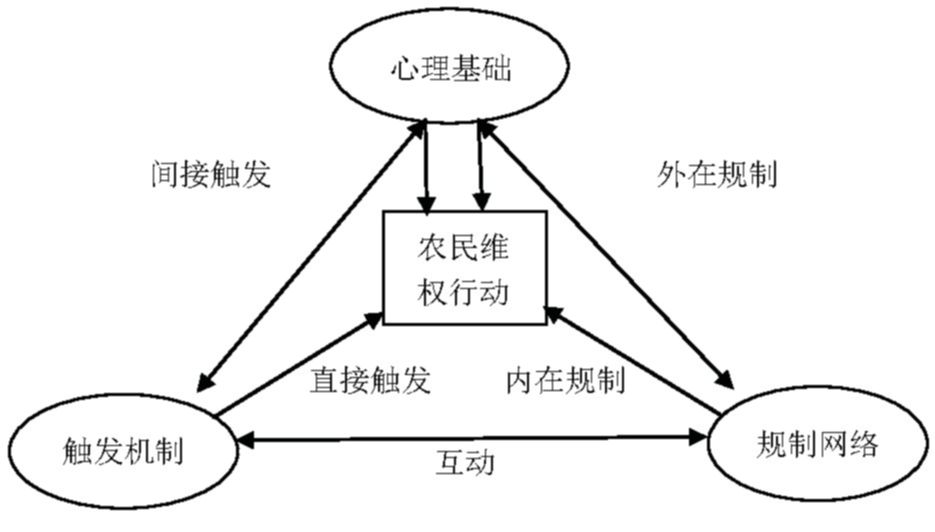

【摘 要】农民的维权行动是在一定的心理基础上,由不确定的触发机制促成,并在一定的规制网络的影响下形成的一个合力作用的结果。通过对优新村农民维权行动的考察,发现其心理基础在于生存危机引发的恐惧感,和征地拆迁过程中村干部处事不公引发的不公平感。其触发机制有三个方面:村民的利益受到损害、村庄精英内部的分裂和大众传媒的接触。优新村农民维权行动由外在和内在两方面因素的规制而逐渐消散。具体包括:诉求满足、精英吸纳及生存伦理。在对优新村个案进行分析的基础上,构建了一个农民维权行动的三维分析框架。

【关键词】农民;抗争;维权行动;触发机制;规制网络

一、文献回顾与问题的提出

改革开放以来,中国农村的社会分层、农民流动、村民自治和乡村民主以及乡村冲突等问题受到海内外学者的关注。早在20世纪80年代中期,哈佛大学的裴宜理在《社会主义中国的乡村冲突》一文中提出,中国乡村冲突以宗族、家族、村社和秘密结社等为组织形式,既不同于越南,也不同于欧洲。认为50年代农民主要是抵抗国家,80年代农村冲突则更多发生于社区内部。[1]10年后,她研究了农村抵抗行为的形式和根源,认为农民抗争的目标、组织和形式等仍未能摆脱传统的窠臼。2000年,在她主编的《中国社会》一书中,又专门论述了中国的农村冲突问题。[2]崔大伟(David Zweig)提出,早期农村改革带来的繁荣并非没有代价,人们就农业生产中的投入和产出进行了争夺,导致相互间的冲突甚至是一些“反社会”行为。[3]90年代,农民与国家之间因“税费”等问题而引起的冲突越来越明显,欧博文和李连江提出了农民“依法抗争”,也即“以政策为依据的抗争”的概念[4],意指“农民积极运用国家法律和中央政策维护其政治权利和经济利益不受地方政府和地方官员侵害的政治活动,从其内容和形式两方面看,依法抗争都兼有政治参与和政治抵抗的特点”。[5]“‘依法抗争’的提出,在理论上的重要贡献是,为社会抵抗活动分析增加提供了一个新的类型”[6]。与裴宜理不同的是,他们认为当代中国农民的抗争行为正在摆脱传统模式,走向依法抗争。这种抗争行为的特征在于它的公开性和集体性,并以国家的法律和中央政策对抗地方的“土政策”,其具体形式则表现为合法行动与“过激”行动并存;抗争的目标则在于逼迫地方干部贯彻执行中央的法律和政策,而不是以挑战现行政治体制为目标。[7]于建嵘在对湖南农村进行实地考察后,发现农民维权活动不是“依法抗争”框架所能解释了的,而必须以“以法抗争”取代之。他认为,在“依法抗争”框架里,农民主要是利用更上一级政府为诉求对象,甚至利用中央政府以对抗地方或基层政府的土政策,抗争者将解决问题的希望寄托于上级。这种抗争形式的特点在于公开性、准制度化或半制度化,抗争者采用的主要形式是上访,即用上级政府的权威来对抗基层干部的枉法行为。农民“以法抗争”的不同之处则在于,一来抗争形式更加多样化,除已有的上访外,还出现了宣传、阻收、诉讼和逼退及静坐、示威等。抗争行为方式的变化表明,与以往农民抗争主要为了促使中央政策得到贯彻执行不同,农民抗争逐渐扮演了监督基层政府是否执行中央政策的角色,有时候甚至自行解释、宣传和执行中央政策。[8]应星认为于建嵘的研究夸大了农民抗争的组织性和政治性,过于感情化,容易使人对草根行动者形象的认识理想化。他提出,草根行动者既不完全认同于精英,也非完全代表底层,而是有自己的行动目标和逻辑。其特点在于:一是在代表农民利益时具有两面性;二是农民群体的利益表达机制在具体方式上具有权宜性;三是农民群体利益表达机制组织形式上具有双重性;四是农民群体利益表达机制政治上具有模糊性。[9]吴毅认为农民维权的基本特征仍然是非政治化较明显;农民利益表达之所以艰难,在于乡村社会中各种“权力—利益的结构之网”的阻隔。[10]董海军认为上述研究都是以农民的日常抵抗作为起点,有发散而无整合。他提出了“依势博弈”的整合性解释框架,这一分析框架包含了“知势、造势、借势、用势”四个方面,同一系统中还包括博弈对象的以势摆平,调解方的中庸调势。[11]王军洋在对现有农民抗争分析框架批判吸收的基础上提出了“权变抗争”[12]、罗亚娟对苏北农民的环境抗争行动进行研究,提出了“依情理抗争”[13],张书军、单媛提出了“以舆抗争”[14]等。

总体来看,上述研究多是在封闭的乡村环境下探讨农民的维权行动,而忽视了一些现代化因素对农民维权行动的影响和介入。国内学者们致力于对不同时间、不同地点发生的农民维权行动过程进行解构,对农民如何抗争进行描述,形成了不少农民维权抗争的“解释框架”1。但是,更多只是解释了农民如何维权,没有解释农民为何维权。无论是依法抗争、“以理抗争”,还是“依势抗争”“权变抗争”等,都过于强调农民的理性,没有看到理性本身的缺陷和农民理性的有限性,忽视了环境以及制度的力量对农民抗争行动的约束。实际上,农民的抗争行动是在一定的心理基础上,由不确定的触发机制促成,终在一定的规制网络的约束下完成的一个综合性结果。我们要探讨的是在一场征地拆迁所引发的农民群体性上访行动中,他们的心理基础如何?又是哪些因素促使这些心理前提转变成直接的行动?这些行动又为何逐渐消散?在此基础上,构建一个包括“心理基础——触发机制——规制网络”三大变量2在内的农民维权行动综合性分析框架。

二、资料来源及浙北优新村农民维权行动概况

笔者于2014年4月至5月在浙江省嘉善县档案馆、史志办收集了县志、相关镇志及优新村村史资料,并于7月1日至16日在优新村访谈,采用了“上下结合”的方式进入“现场”,即先通过县领导介绍至镇,再由镇领导推荐至村,以避免村干部的敌对情绪。在村干部同意入村访谈之后,再通过村庄内的熟人关系,接触其他村民并取得他们的信任,尽可能让村民说出真实的观点和想法。访谈采取“滚雪球”的方式,即对每位村民访谈结束时,都请其推荐一至两位村民作为下次访谈的对象。优新村老年活动中心是笔者的一个重要落脚地,笔者每天都在老年活动中心转几圈,一来从他们的聊天当中学习本地方言,二来通过与他们多见面以引起他们的注意,提高在他们当中的接受度。访谈对象中有不少都是笔者在优新村老年活动中心认识后主动提出要接受访谈的,并了解到了非常重要的信息。优新村拆迁后农田全部被征用,年轻村民到厂里打工,留在家里的老人基本上没事可做,熟悉了之后,他们也愿意与笔者闲聊。访谈时间一般控制在2个小时以内。笔者以速记的方式记录,也作了录音。然后对两者进行整理核对。同时,还注意收集文本资料。由于公安、信访档案资料的敏感性,很难得到,一位屠姓上访户收藏了他多年的上访资料,为我们了解优新村农民的抗争性行动提供了直接的证明。

优新村位于浙江省嘉善县H镇西北,距离镇政府约1200米,村域面积3.12平方公里。全村现有469户,常驻户籍人口1562人,分属9个村民小组。外来人口近万人。优新村的历史相当复杂,几经辗转,2000年3月区域调整时,由两村合并而成。2002年7月,县经济开发区四期开发,有两条道路南北纵贯优新村。2003年底,全村土地全部被征用3,432户拆迁房屋补偿13062.5836万元,青苗补偿金559.3769万元,安置人员1509人。由于土地全部被征用,村民的收入主要以房屋租金、养老金、年底分红及工厂打工为主,2008年全村人均年收入达到10831元。

每个村的征地拆迁都不是一帆风顺的,充满了村民与村民之间,尤其是村民与干部之间,甚至村民与各级政府之间的激烈博弈。浙江省当时对拆迁补偿款虽有原则性规定,要求主要用于补偿农民的损失,但对如何分配并无明文规定。村里要将绝大部分补偿款留在集体,作为发展集体经济的起始资金。但村民认为村务公开不够,怀疑村干部侵吞集体资金,要求清查村里账目。清查中确实发现原书记和主任存在经济问题,更加坚定了对村干部的不信任。从2004年下半年开始,优新村村民上访不断,一位屠姓老上访户的记录显示,村里最多一次村民集体在上访材料上按手印的达903人,他个人则去过“北京5次,省里30多次,市里60多次,县里不知道多少次”。四五十个人集体去县、市、省上访有多次,甚至包括村里八九十年代的几位老书记。直到当时的村书记和村主任都“吃了官司”才告一段落。甚至出现了三四百村民集体将个别村干部办公室大门钉起来、一百多村民涌向附近的高速公路拦车的事。2005年,重新组建的村班子调整了思路,通过各种路径,多路并举,逐渐实现了村庄政治秩序的转变和恢复。4近几年,从一个人们眼中“天下大乱”的村,变成了“天下大治”的村5,取得了一系列荣誉。6前任党支部书记因此而得到提拔,担任另外一个镇副镇长。

三、心理基础:优新村农民维权行动的意识前提

优新村农民的维权行动——群体性上访——并非开始就有,而是经历了一段时期的酝酿和发酵。征地所带来的生存危机,拆迁过程中村干部处事不公及双重标准,在优新村村民中间不断累积怨恨和不满。

一方面,生存危机带来恐惧感。优新村农民也曾长期“站在齐脖深的河水中,只要涌来一阵细浪,就会陷入灭顶之灾”[15]6,生存是他们考虑的首要问题。村史记载,优新村域内为血吸虫病重灾区,原本三个兴旺大宅基,至解放时死于该病的有24人,死绝6户。一般来说,只要没有把农民逼上绝路,但凡还有口饭吃,农民基本上能够保持“顺民”的状态。而一旦农民“想当奴隶而不得”的时候,他们也会“揭竿而起”,毫不犹豫地成为反叛者。7对于优新村村民来说,没有土地,就失去了生存的根本,征地带来的直接威胁就是生活水平可能会降低,甚至是生活没了着落。8农民向来是保守的,除非有直接的看得见的利益或好处,他们很难去接受改变,等待着预期的利益。我们在优新村2004年8月的一份“救救失地农民”的陈情材料中看到,村民们总结的当时反映激烈的几个问题中,其中一项写道“亩产千斤的良田,现在已蒿草过人,普遍抛荒。水利设施电力设施全部毁灭,而农民无田可种,无业可就,无经济来源,遭受巨大损失。一些老年人则经常到原承包田边悲愤伤情,仰天长叹,而村里相当多的中年人年轻人则无所事事,成天只能打牌消磨时间”。即使在优新村早已整体恢复平静多年的今天,仍然有少数村民为生计而发愁。一位王姓老上访户告诉我们,他一辈子种地为生,被征地时已经接近40岁,又由于文化水平较低,没法到附近的电子厂打工。只得向村委会重新“租回”一点“已征用但尚未开发”的土地,又过上了种地为生的生活。但他仍然担心,租的地随时可能被开发,那样的话,他的生活将受到严重影响。生活无着使优新村村民心中充满恐惧,但也积压着怨愤,他们等待着时机,准备反抗。

另一方面,拆迁过程中的不公加剧村民们的愤恨。马克思早已注意到世事不公容易引起人们的不满和愤恨。在《雇佣劳动与资本》中写道:“一座房子不管怎样小,在周围的房屋都是这样小的时候,它是能满足社会对住房的一切要求的。但是,一旦在这座小房子近旁耸立起一座宫殿,这座小房子就缩成茅舍模样了”,因此,“那座较小房子的居住者就会在那四壁之内越发觉得不舒适,越发不满意,越发感到受压抑”。[16]345优新村拆迁过程中的不公,不可避免地增加着人们内心的不舒适,造成村民对干部的不满。在拆迁之前,村民各家房前屋后树木等的估价上,村民们认为与村干部关系好的人家,就会估价高些,而那些关系不好的则会估价低些。更有甚者,村民们发现,村干部的房屋估价大大高于一般村民同等大小的房子。一位王姓村民提出,优新村当时的妇女主任家的房屋估价比自己同等大小的房子高出好几倍,他认为这主要是因为估价的人是由村干部请来的,因此才会有这样大的差距。9如果说这些不平与村民自身利益直接相关的话,优新村村民也关注着虽不直接关己,但却发生在他们身边的那些不平事,以此评判着村干部的是非功过。一位顾姓村民一口气列举了当时村书记在村民回迁过程中所做的三件不公平的事,认为“拆迁本来都是高高兴兴的,村书记却不能做到一视同仁,搞双重标准,导致拆迁以后,大家心理不平衡”。尤其是一位村民由于到别的村做了上门女婿,优新村拆迁时想将户口迁回,当时的书记不给分配宅基地。但该村民托县里的亲戚,给村里发了一个文件,就得到一个125平方米最大标准宅基地,顾姓村民气愤地说:“本来不给,人家找领导来了,你就给了,你这个书记当得太差了。”10拆迁中的不平事,村民们看在眼里,记在心里,积压着对村干部的不满,但却无处可诉。村民们的恐惧和不满在他们心中发酵,一旦碰到适当时机,心中怒火就会燃烧起来。

四、触发机制:优新村农民维权行动的促动因素

格斯顿认为:“在政治过程的背景中,一种触发机制就是一个重要的事件(或整个事件),该事件把例行的日常问题转化为一种普遍共有的、消极的公众反映。”[17]23触发机制具有某种程度的偶然性和临界性,在优新村农民的维权行动中,它的作用在于,促使村民们将心中的不满和愤恨转化为直接的上访行动。一系列临界事件的不断出现,才导致优新村维权行动不断升级,共同推动着优新村的群体性上访。

首先,利益受损催动着村民走上维权之路。马克思曾指出:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”[18]82优新村村民在征地拆迁中所积压的对未来生活的恐惧,对村干部处事不公的不满与怨恨,因在后续补偿过程中遭受的巨大利益损失而骤然爆发。优新村的房屋于2002年拆迁,房屋评估采用了1994年的标准,且由单方面出具评估报告,但2002年后的建筑材料猛涨,导致农民普遍存在建房困难。访谈中发现,优新村拆迁时对房屋的估价原则除了面积大小之外,也考虑房屋的年限、楼房还是平房等因素。就房龄来说,按每年1%的标准进行折扣,即如果房屋为10年,则按总估价款的90%给付,20年则按总估价款的80%给付,依此类推。优新村的房子大多数则是在20世纪80年代末90年代初建成,从那时算起,大多数人家的房屋至少有10年,有的甚至已经有15到20年房龄11,这就使不少家庭在房屋补偿款这一块遭受2至3万元的损失,就当时的物价水平及农民家庭收入水平来说,这显然是一笔不小的数字。另外,当时的拆迁补偿规定,耕田青苗(水稻)补偿费每亩为800元,蔬菜地每亩1300元,大棚每亩1500—4000元不等,果园每亩1300—4500元不等,不过,村中的大棚及果园占全村土地面积不到5%。也就是说,村民们实际得到的绝大部分是按较低标准的补偿。但村民们却了解到,按照浙江省政府的规定,农民的耕地补偿标准为每亩10000元,优新村村民实际领到的补偿款却只有每亩1350元。在村民的心里,不管有没有证据,他们就是觉得“肯定不止这么点钱”,他们开始搜集证据,向村里、镇里和更上级的政府“讨个说法”,要回活命钱。

其次,村庄精英内部的分裂使村民有了可趁之机,直接启动了维权行动的按钮。在中国乡村的经验生活当中,村民与村干部之间的关系大多数情况下都是相当紧张的。尤其是20世纪90年代中期以后,随着农村税费的加重,乡镇政府将收取农业税费的担子主要压向村干部一级,致使村干部与村民之间的关系高度紧张。12不少研究成果显示,农民对村干部或基层政府及其官员的低政治信任就是这种紧张关系的最好注脚。13在拆迁过程中,优新村村民对村干部抱有深刻的不信任,在他们看来,村干部肯定从拆迁补偿中捞了不少好处。在一份题为《XX县长权力大,优新村村民苦》的举报材料中,村民要求“请XX县长、XX主席、XX书记来讲自己到底贪污了多少,受贿多少,拥有多少来路不明的家产,来路不明的银行存款,说明其收入来源”。14村民们认为,村干部一定贪污了不少,并“进贡”给上级领导,才会得到他们的袒护和包庇,但苦无证据。这时村干部内部的分裂为这种僵局打开了一个缺口,给村民们本已燃烧的怒火浇了一把油。据村中上访领头人屠姓村民介绍,一位村干部向他透露,某天在村大队部时,听到书记和另外一个村干部谈论着分钱的事。消息一出,立即引爆了村民的情绪,纷纷向上级政府要求审查优新村的会计账目。按一位毛姓村民的说法,就是村民们“一定要将其拿下”。15随着审计工作的进行,优新村前任书记的经济问题逐渐显现。在任期间,其在未与党支部其他成员及其他村干部或村民代表商量的情况下,将100万元集体资金借予同村一位金姓人家去深圳开厂,后由于村民追问此事,只得说与党支部其他成员“口头通过气”,但其他成员则在一次庭审中作证“口头通气也没有过”。同样在这次庭审中,该书记透露优新村农民的土地补偿款中有1100万元被镇政府挪用,其中800万元没有任何凭证,且未支付利息。当时优新村失地农民在场旁听者亦有15人16,这更坚定了村民们追讨土地补偿款的决心,推动着他们向更高一级政府上访。

再次,大众传媒的接触平添了村民上访的动力和力量。17广泛接触外界信息或许是传统社会与现代社会相区别的最重要标志之一,“正如戴手表常是一个人倾向于现代世界的第一个戏剧性象征,使用一架收音机很可能是他真正参与这个世界的开始。”[19]140在传统社会,信息以自上而下传播为主,经过层层过滤,到达老百姓手里可能已经严重失真。而现代大众传媒,尤其是网络平台的发展,则使人们在很短的时间内就知晓千里之外的事情。优新村村民在维权行动过程中,既受到大众传媒的影响,也尝试着主动运用大众传媒,学会了收集相似问题的报纸。一次偶然的机会,村民们在一份杂志当中看到,邻县一起拆迁纠纷事件,最终闹得农民状告当地政府。尤其是看到邻县的土地补偿款高达3万元时,有了更进一步上访的动力。此后,村民联系报社,将自己的遭遇向他们倾诉。据屠姓上访户说,他们几乎将省城的大大小小的报社、电台都跑了个遍。从他们所收集的“中央领导人通讯方式”“中央国家机关通讯方式”“各大报社地址及邮编、电话”“律师、媒体、学者的联系方式”等记录来看,所言不虚。[20]除此之外,大众传媒的接触,使得优新村村民对国家政治有相当深刻的了解,他们的上访材料中不仅多处使用中央的政策性术语,而且很多地方直击中央政府所认定的农村问题的根本。在《救救失地农民》的陈情材料中,村民们提到村委会规划要花费380万元建造新办公大楼,村民们认为“这个是否有必要?是否与七届二中全会所提出的两个‘务必’相符合”?在《全面揭开村务盖子》18中,村民们提出“不要侵犯农民民主权利的村干部……我们要法治,不要人治”。大众传媒的接触,使村民们了解到更多的村域外的世界,了解到与他们自己有相同遭遇的人们的应对之策;同时,正如欧博文和李连江所发现的那样,参与上访维权等抗争行动的结果就是,“一些行动者受到鼓舞并更有可能参与到未来的挑战当中去”。[21]

五、规制网络:优新村农民维权行动的消散之路

农民的维权行动有多种触发机制,但也受到多重因素的制约,使其不可避免地走向消散。优新村农民从2004年下半年开始走上上访维权之路,到2008年5月以后,大规模集体上访基本消失,具体受到以下三种因素的影响。

首先,吸纳精英。当国家与社会之间发生冲突时,国家权力及其在基层的代理人能够使用的手段有多种。而由于国家的强势地位,压制在很多时候并不鲜见。19但是,压制的缺陷在于,它最大限度地瓦解了政府的合法性基础,容易促使民众走上与政府对抗的不归路。[22]所以,有的时候,妥协与吸纳也会成为政府及村干部们的选择。吸纳的一个重要方式,就是将“反对派”精英纳入村庄的正式权力结构中来,给他们在其中安排一个哪怕是不太重要的职位,从而瓦解“反对派”的整体力量。20精英吸纳并非简单吸收一般所谓的上访“积极分子”,对政府和村干部来说,只有那些既握有政治经济资源、又积极行动的人才是他们的吸纳对象。在优新村,由于村民们多年上访不断,该村于2008年5月成立“村务监督委员会”21,与村“两委”相并列,下设村务公开监督小组、民主理财小组、工程建设和资产管理监督小组及重大财务决策监督小组,专司村务监督职能。该委员会主任为村支部委员,副主任为一位前村支部书记,另一位正是之前带头去北京上访的屠姓村民。访谈中,村干部认为是为了满足屠姓上访户“监督村务”的强烈要求而请其进入委员会,但有此要求的何止其一人,为何单让他进入?深入调查发现,屠姓上访户之所以最先被吸纳,在于他所具备的独特条件。一方面,屠姓上访户经济条件相当宽裕,80年代中期开始搞螃蟹养殖,到2000年时,规模已达40亩。曾经去县内七八个乡镇做过养殖技术指导讲座,受到县领导的接待,经济上比较成功,这就为其带头上访提供了经济基础。另一方面,屠姓上访户有其他村民所不具有的政治资源。其亲哥哥曾担任过农业部能源司领导,是本县名人,县志有所记载。同时,其人能写会算,上文中《全面揭开村务盖子》的材料正是其所写。这些条件,使得屠姓上访户成为优新村上访维权的核心人物22,也因此而成为精英吸纳的首要目标。屠姓上访户与村庄正式权力进行妥协的结果就是,他后来被其他上访村民骂为“狗腿子”。23而实际上,他的妥协尚不算毫无原则,而是在取得了一定的预期成果之后才做出的理性选择,即使如此,其他人嘴巴上也没有饶恕他。这样,主要上访领头人被吸纳进村庄正式权力结构后,上访队伍实际上已经开始走向瓦解了。

其次,满足诉求。概括起来说,优新村农民上访的主要诉求有三个,即“清账、去贪、分钱”。但从逻辑顺序上来说,“分钱”却在“清账和去贪”之前,因为村民们是由于要求分掉拆迁补偿款而未达目标后,对村干部的怀疑逐渐上升,进而要求“清账”,待查出村干部的毛病后,才开始要求“去贪”。也就是说,村民们并没有“刚性的主义上的诉求”24,因此决定了他们的上访维权诉求并非绝对不可满足。事实也确实如此,优新村所在县、市两级分别于2004年9月至10月和2006年6月至8月对村账目进行了审计,并将原来的村书记、村主任分别判处四个月拘役和三年有期徒刑。等于是满足了村民上访的前两项诉求,但村民们“分钱”的要求却未能直接得到满足,这主要缘于中国农村土地所有权的模糊性。蔡永顺研究发现,“中国农村土地非农化使用过程中经常引起冲突,原因在于农村土地的产权未能得到很好的界定与执行”。[23]因此,2006年9月4日上午9点钟左右,当几十个村民到村部要求分补偿款时,优新村一位女党支部委员才理直气壮地说了句“就是不能分给你们”。在嘉善县2008年4月8日出具的一份“信访答复书”中,明确说明“根据国务院和我省现行土地管理方面的文件精神,土地补偿费属集体经济组织所有,主要用于被征地农户为原则,具体如何在集体经济组织内部分配,政策尚未出台”。这就使村民们的“分钱”失去了法律依据。尽管村民们的上访诉求没有完全得到满足,但前两项诉求的满足,及上访领头人的退出,使得优新村群体性上访行动不是进一步扩展,而是慢慢消散。

最后,生存伦理。从上访村民的角度来看,前两项促使上访行动消散的原因都属于外部因素,而农民的生存伦理则属于内部因素。中国农民始终有种安土重迁的心理,除非万不得已,他们不大愿意离开生于斯长于斯的村庄。同时,新中国成立后不久施行的户籍制度,也限制了农民向外流动。25干部与农民之间虽然时有冲突,但有时候也有某种程度的庇护关系。与以往那些认为中国农民主要从“上级”获得正义和帮助的观点不同,麦宜生(Ethan Michelson)发现,地方性的解决方案,甚至经常是村干部的介入,比“上级”的解决办法更为理想和有效。[24]崔大伟在安徽的调查也显示,村民们一般想要解决某种问题的行动是指向村干部的,相比之下,只有27%是指向上级政府的。[25]因此,保持与地方政府尤其是村庄之间的某种整合关系,是中国农民所必须要考虑的问题。他说“赢得一场官司并非总是最好的结局,因为村干部的报复将会成为农民在法庭上的胜利的否定”,正如有的人所说的那样,“不管你是赢还是输,你都是输。因为你还得在这里生活,乡镇政府不会原谅你的”。[26]117-119例如,优新村陈姓村民在拆迁之初想要给当兵复员但户口却不在村里的儿子要一份宅基地,遭到当时村支书的拒绝。虽然很是记恨,但并没有参与到集体上访行动中去,其理由与崔大伟的发现如出一辙。这种“还得在这里生活”的想法并非普通村民有,即使是那些上访中“表现积极”的村民也无法摆脱。因为当“退出”[27]的权利和机会不存在时,人们就必须调整自己的行动。由于大多数年轻村民外出打工,在优新村群体性上访行动中,领头人和积极分子年纪都相对较大26,他们更不可能“用脚投票”而离开村庄。这些因素,都成为优新村农民群体性上访行动消散的催化剂。

六、框架构建:一个农民维权行动新分析框架

本文采用因素分析法。将催生村民上访维权的因素综合进一个分析框架之中(图1)。

在这个框架之中,农民维权行动的心理基础假定具有某种程度的稳定性,等待着其它因素激起它转向行动本身。在优新村村民的维权行动中,人们的心理基础主要由两部分组成,即生存危机及其带来对未来不确定生活的恐惧感,以及拆迁过程中村干部处事不公所引发的怨恨情绪。触发机制则包括两个层面:直接触发机制和间接触发机制。直接触发机制意味着某些临界性事件的出现,能够瞬间引发人们的行动,而间接触发机制则会通过人们的心理基础而转化为行动。在优新村的维权行动中,利益受损属于直接触发机制,而大众传媒的接触和精英内部的分裂则增强了村民们采取进一步维权行动的信心,因此,属于间接触发机制。从维权行动消散的影响因素来看,可分为外在规制和内在规制两个层面。外在规制是指反对农民维权行动的主体——如村干部、上级政府——所采取的措施,而内在规制则指村民所生活于其中的社会经济背景及个人家庭人口学特征等对村民维权行动的制约。就优新村来说,外在规制包括村干部主动将村庄的“反对派”精英吸纳进政治过程中,从而摧毁了维权行动的主心骨;另一方面则是通过满足村民的上访诉求,如清查村中的账目,将有问题的村干部撤职查办等。内在规制则包括农民家庭的人口学特征,如村民家中主要人口的年龄、性别,是否有男丁常年在村庄生活等因素。

图1 农民维权行动的新分析框架

从对优新村农民的维权行动分析来看,农民维权行动的逻辑并非如现有一些分析框架所认为的那样,是理性运用各种策略的结果27,而是在一定的心理基础之上,由一些不确定的临界性事件触发而成,并最终在村干部及上级政府所采取的外在规制措施及村民自身因素所造成的影响形成的合力作用下慢慢消散的。虽然我们在此只是对一个村庄的农民上访维权行动进行了分析,提取了其中一些关键性因素进行探讨,其结论的适用范围有一定的局限性。但正如墨宁所说的那样,“这种代表性不足的情况并不必然影响各个变量之间所建构起来的关系”。28显然,农民维权行动过程非常复杂,绝不仅仅包括这几个因素。因此,我们还需要进一步的实证调查,对更多的农民维权行动进行分析总结,以发现更多的影响农民维权行动的因素,从而完善这一分析框架。

参考文献:

[1]Elizabeth Perry.Rural Violence in Socialist China[J].The China Quarterly,1985(103):414-440.

[2]Elizabeth Perry and Mark Selden(Eds).Chinese Society:Change,Conflict and Resistance[M].3th ed.London:Routledge,2000.

[3]David Zweig.Prosperity and Conflict in Post-Mao China[J].The China Quarterly,1986(105):1-18.

[4]Kevin OBrien.Rightful Resistance[J].World Politics,1996,49(1):31-55.

[5]于建嵘.当代中国农民的“以法抗争”——关于农民维权活动的一个解释框架[J].文史博览(理论版),2008(12):60-63.

[6]赵树凯.裴宜理教授[J].中国发展观察,2006(2):38-40.

[7]Kevin OBrien.Rightful resistance revisited[J].The Journal of Peasant Studies,2013,40(6):1051-1062.

[8]于建嵘.当前农民维权活动的一个解释框架[J].社会学研究,2004(2):49-55.

[9]应星.草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J].社会学研究,2007(2):1-23.

[10]吴毅.“权力—利益的结构之网”与农民群体性利益的表达困境——对一起石场纠纷案例的分析[J].社会学研究,2007(5):21-45.

[11]董海军.依势博弈:基层社会维权行为的新解释框架[J].社会,2010(5):96-120.

[12]王军洋.权变抗争:农民维权行动的一个解释框架——以生态危机为主要分析语境[J].社会科学,2013(11):16-27.

[13]罗亚娟.依情理抗争:农民抗争行为的乡土性——基于苏北若干村庄农民环境抗争的经验研究[J].南京农业大学学报(社会科学版),2013(2):26-33.

[14]张书军,单媛.以舆抗争:农民维权方式的新变化[J].阅江学刊,2013(4):33-39.

[15]詹姆斯·斯科特.农民的道义经济学——东南亚的反叛与生存[M].程立显,刘建,等译.南京:译林出版社,2001.

[16]中共中央编译局.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012.

[17]格斯顿.公共政策的制定:程序和原理[M].朱子文,译.重庆:重庆出版社,2001.

[18]中共中央编译局.马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956.

[19]英克尔斯.人的现代化——心理、思想、态度、行为[M].殷陆君,译.成都:四川人民出版社,1985.

[20]王可园.从生存政治到权利政治:农民政治行为逻辑变迁研究[D].上海:华东师范大学,2016.

[21]Kevin OBrien and Li Lianjiang.Popular Contention and Its Impact in Rural China[J].Comparative Political Studies,2005,38(3):235-259.

[22]Yu Jianrong.Conflict in the Countryside:The Emerging Political Awareness of the Peasants[J].Social Research,2006,73(1):141-158.

[23]Cai Yongshun.Collective Ownership or Cadres Ownership?Nonagricultural Use of Farmland in China[J].The China Quarterly,2003(175):662-680.

[24]Ethan Michelson.Justice from above or below?Popular Strategies for Resolving Grievances in Rural China[J].The China Quarterly,2008(193):43-64.

[25]David Zweig.Democratic Values,Political Structures,and Alternative Politics in Greater China[Z].Peaceworks No.44(Washington,DC:United States Institute of Peace),2002:45.

[26]David Zweig.To the courts or to the barricades:can new political in stitutions manage rural conflict?[M]//Elizabeth J.Perry and Mark Seiden(eds.),Chinese Society:Change,Conflict and Resistance.2nd ed.London & NewYork:Routledge Curzon,2003.

[27]阿尔伯特·赫希曼.退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应[M].卢昌崇,译.北京:经济科学出版社,2001.

注释:

1就农民的维权抗争研究来说,自李连江、欧博文提出中国农民的“依法抗争”之后,目前学界流传着各式各样的“以XX抗争”的所谓分析框架,见下文。

2这里心理基础、触发机制及规制网络三大变量并非是单一的,其内部又包含有许多其它变量的“变量群”,根据不同变量的类型可分别归人这三大变量之中。

3对具体有多少亩土地被征用,村民与政府对此意见并不一致。村民认为共有5000亩,而当地政府的文件中认为只有4350亩。这也是后来纠纷的一个重要原因。

4优新村的政治秩序并非自前任书记、主任落马后马上得到恢复,2005年新班子组建后,村民仍然在不断上访,只是方式不如之前激烈,村庄政治秩序是慢慢得到恢复的。在2008年以后,才真正地平静下来。但即使如此,今天的优新村也不是绝对的太平,还有几位不满的村民在坚持着。

5来自与该县政协一位副主席的访谈;同时也出于镇领导的口中。一些新闻报道甚至称该村陷人“无政府主义”状态。

6 2011-2013年间,该村先后被评为嘉兴市民主法治村、嘉兴市“优美庭院”示范村、嘉兴市实施“春泥计划”工作先进集体、村党组织被授予嘉善县“十佳学习型党组织”、市级村示范便民服务中心、县级军民先进文化示范村、县“网络化管理、组团式服务”先进村、县五强村务监督委员会、县廉政文化先进农村示范点、县党代表示范工作室、县“五好”关工组织等荣誉称号,尤其是村务监督管理受到省主要领导的充分肯定。

7农民的这种“生存伦理”,可见James Scott.Exploitation in Rural Class Relations:A Victims Perspective.Comparative Politics,1975,7(4):489-532.

8郭晓林认为,农民被排除在土地开发带来的收益之外,这种生计和福利被剥夺的感觉是引起农民反抗的主要动力。见Guo Xiaolin(2001)Land Expropriation and Rural Conflicts in China.The China Quarterly,(166):422-439.

9王姓村民提到,拆迁时他与哥哥房子都是“三底两上”,即一楼3间,二楼2间,平均每家5间房,共赔偿14万多,平均每家7万多。而当时的妇女主任家同样的“三底两上”则赔偿了28万多。

10与顾姓村民的访谈。优新村拆迁时,宅基地分配标准为1-2人75平方米,3-4人110平方米,5人及以上为125平方米。

11据一位毛姓村民介绍,改革开放之初,优新村村民仍然以种水稻为生。但20世纪80年代中期以后,由于粮食增产,出现卖粮难,村民们转向种经济作物和发展副业生产。该毛姓村民自己家里当时主要种植西瓜,用船运往上海出售。经济作物种植的增多,使优新村村民经济条件日益宽裕起来,80年代末开始出现一波建房高潮。

12有关因“税费”而导致的农村冲突,可见Thomas Bernstein and Lu Xiaobo.Taxation without Representation:Peasants,the Central and the Local States in Reform China.The China Quarterly 2000,(163):742-763;165.Lu Xiaobo The politics of peasant burden in reform china,The Journal of Peasant Studies,1997,25(1):113-138;Thomas Bernstein and LuXiaobo.Taxation without Representation in Contemporary Rural China.Cambridge:Cambridge University Press,2003;陈桂棣、春桃《中国农民调查》,北京:人民文学出版社2004年。

13有关农民对中央和地方政府不同政治信任水平的论述,可见Li Lianjiang.Political Trust in Rural China.Modern China,2004,30(2):228-258;Li Lianjiang(2008)Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside.Comparative Politics,40(2):209-226。

14文中提到的县长实为当时的一位副县长,主席为当时的镇人大主席,书记为优新村支部书记。

15来自与一位毛姓村民的访谈。意指村民们一定要将原来的书记拉下马。

16该书记后来经由法庭审判,被拘役四个月。上述情况均来自法庭判决书及相关村民访谈。见《浙江省嘉善县人民法院刑事判决书(2005)善刑初字第1XX号》。

17有关大众传媒对农民行动和意识的影响,可见李广等《试论现代传媒对乡村政治的影响》,《社会主义研究》2007年第3期;王平《作为弱者武器的传媒:农民利益表达与抗争的策略选择》,《人文杂志》2012年第4期。

18“揭盖子”大致属于改革开放前政治运动时期的阶级斗争话语,欧博文和李连江研究了农民对用群众运动的方式反对干部腐败的某种“怀念”。见Kevin OBrien and Li Lianjiang.Campaign Nostalgia in the Chinese Countryside.Asian Survey,1999,39(3):375-393;Lianjiang Li.Support for Anti-corruption Campaigns in Rural China,Journal of Contemporary China,2001,10(29):573-586.

19白思鼎在一篇文章中列举了多起农民抗争领袖被逮捕、判刑的事例。见Thomas Berste in.Unrest in Rural China:A2003 Assessmernt.CSD Working Papers,http://escholarship.org/uc/item/1318d3rx。

20 19世纪英国议会选举权改革逐步将当时的“反对派”吸纳进政府机构,从而避免了暴力革命的过程。见王可园,齐卫平《政治赋权与政治一体化:1832年英国选举权扩大的政治分析》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年2期。

21有关“村务监督委员会”的研究,可见卢福营等《村务监督的制度创新及其绩效》,《社会科学》2006年第2期,卢福营《可延扩性:基层社会治理创新的生命力》,《社会科学》2014年第5期;《基层群众自治视野下的村级权力调控制度创新》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》2014年第6期,戴冰洁等《农村基层社会治理的权力调控模式创新》,《浙江社会科学》2014年第6期,陈玉华《国家整合、组织生长与农村公共财产治理机制创新》,《兰州学刊》2010年第3期。徐喜林等《村监委:农村权力运行监督制度的创新之举》,《中州学刊》2011年第5期,潘自强《农村基层民主监督制度的创新》,《农村经济》2012年第3期,周功满等《权力结构视域下的乡村权力监督》,《经济社会体制比较》2012年第3期,杨郁等《村务监督委员会的虚置化困境及出路》,《农村经济》2014年第2期,刘诗林《我国村务监督委员会的运行困境及对策建议》,《理论探讨》2015年第1期。

22有关农民抗争领袖一般特征的论述,可见Thomas Berstein.Unrest in Rural China:A2003 Assessment.CSD Working Papers,http://escholarship.org/uc/item/1318d3rx;Zhang Wu Leadership,Organization and Moral Authority:Explaining Peasant Militancy in Contemporary China.The China Journal,2015,(73):59-83.

23与屠姓上访户的访谈。

24此处所谓“刚性的主义上的诉求”,是指对某种意识形态或主义持比较绝对的态度,这种诉求一般较难满足,也最容易引起暴力冲突。

25有关户籍制度对中国农民的影响,可见WuXiaogang and Donald Treiman.The Household Registration System and Social Stratification in China:1955-1996.http://escholarship.org/uc/item/9081v2ph。

26作者所掌握的优新村当年去过北京上访的三个人分别是出生于1944年的屠姓上访户,1950年的顾姓上访户和1962年出生的王姓上访户。王姓上访户虽然年纪并不算大,但由于缺少技术,无法去工厂打工,征地对其生活影响比较大,所以也积极上访。

27有关农民理性的研究,见Samuel Popkin.The Rational Peasant:The Political Economy of Rural Society in Vietnam.Berkeley:University of California Press:1979;Lisa Keister and Victor Nee.The Rational Peasant in China:flexible adaptation,risk diversification and opportunity.Rationality and Society,2001,13(1):33-69.

28 Melanie Manion.Survey Research in the Study of Contemporary China:Learning from Local Samples.The China Quarterly,1994,(139)741-765.