作者:马雪峰 刘兴旺 责任编辑:杨文茹 信息来源:《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第1期,第40-45页。 发布时间:2020-02-10 浏览次数: 8006次

【摘 要】通过对中国西南一个自然村落1939-2019年间人口变迁的考察,从社会结构变迁角度探讨影响易村人口增减的原因。易村传统社会结构的衰落与解体是影响易村人口变迁的重要原因。社会结构层面的变化对易村人口的影响,不仅表现在国家权力影响下村庄人口的迁入迁出,全国性市场对村庄人口的吸引与排斥,还表现在其对通婚范围以及婚姻资源获得的影响。易村人口变迁的个案揭示对晚近中国农村社会变迁的理解,应将之放置于乡村之外更大社会的社会结构变迁的场景下来理解,重视对民族国家建设,以及全国/全球性市场体系拓展过程,及其对农村社会之影响过程的细致考察。

【关键词】社会变迁;社会结构;易村;人口;重访研究

一、易村研究与重访

易村是费孝通、张之毅两位先生1930年代末至1940年代中期研究过的“云南三村”中的第二个村子,位于今天楚雄彝族自治州禄丰县。张之毅先生有关易村的研究成果,最早发表在1940年《云南实业通讯》第1卷第1期上,题为《“易村”的纸坊:一个农村手工业的调查》,主要是对易村土纸作坊的介绍。三年后,更为详细的《易村手工业》一书在重庆商务印书馆出版,为吴文藻先生主编的“社会学丛书”乙集第二种[1]。同时,1943年,费孝通先生访问美国时,将“云南三村”的三本报告,整合成Earthbound China:A Study of Rural Economy in Yunnan一书[2],1945年在芝加哥大学出版社出版,引起国际学术界广泛关注,成为“社会学中国学派”的奠基性著作。该书至今仍然是中国研究领域的重要参考文献,仅Routledge出版社在1998、1999、2000、2001、2010年就五次重印[3]。其第二部分内容为有关易村乡村工业与土地制度的研究(Yits’un:Rural Industry and the Land)。20世纪九十年代初,费孝通先生将三本调查报告合成《云南三村》一书,于1990年11月在天津人民出版社出版。

从20世纪八十年代初开始,国内有学者陆续对易村进行追踪调查或再研究。钱成润、史岳灵、杜晋宏三位先生从1983年起对禄村和易村展开追踪调查,最终成果形成《费孝通禄村农田五十年》一书[4],该书第九章为“易村手工业的兴衰”。费孝通1990年重访云南三村后,在《中国社会科学》杂志发表了《重访云南三村》一文,其中有对易村20世纪五十年代之后经济发展情况的简要介绍。云南民族大学社会学专业2015届硕士生陈绍瑞的硕士学位论文《易村手工造纸的兴衰与社会变迁》则主要从易村手工造纸业的兴衰的角度探讨了易村经济生活的变迁[5]。

张之毅有关易村的研究,主要关注的是易村的乡村手工业与土地制度,后来的再研究,亦主要围绕着易村经济,特别是手工造纸业的兴衰展开,对易村其他方面,特别是人口状况未多着墨。

而有关易村的人口,张之毅主要注意到两点,一是易村马氏四宗中,“论人口是第一宗最发达;论田地就推第三宗最多。第二宗的人口和田地还勉强过得去,第四宗只剩下一家,家道也贫穷”[6]。20世纪八十年代,张先生将这一状况总结为:“易村人分为二大类,即富人与穷人,前者是剥削者,后者是被剥削者,富人好几代都是独子,穷人则多子女,于是人们就说:穷人:发人不发家,地主:发家不发人。”①二是易村外出的人很少,“易村人自己说,本村人不宜外出,出去没有发迹的”[6]251。

费先生1990年重访云南三村时注意到,1990年时,“易村人口现在是69户,333人。人口比1984年的331人只多2人,原因不清”[7]。实际上,到费先生重访云南三村28年后的2018年,易村人口只有318人,比1990年还少了15人,比之79年前的1939年,只增加了83人。本文所关注的是,近80年来,易村人口呈现何种变迁,当如何解释这种变迁,对易村这样一个自然村落人口变迁的研究,在何种程度上有助于我们对中国农村社会近代变迁的理解。

二、易村人口变迁与乡村工业的衰微

易村地处山区,1950年代发达的乡村工业是其特色。由于位于绿叶江边,有大片的竹林,因而易村发展出两种发达的农村工业形式:编篾器的家庭手工业和造土纸的作坊工业。编篾器所得利润较少,造土纸所得利润较大,又由于交通与市场的限制,造土纸作坊工业有其限制,很难扩大。于是,易村地主用乡村工业里积累的资金,购买了周围村落的大量土地。

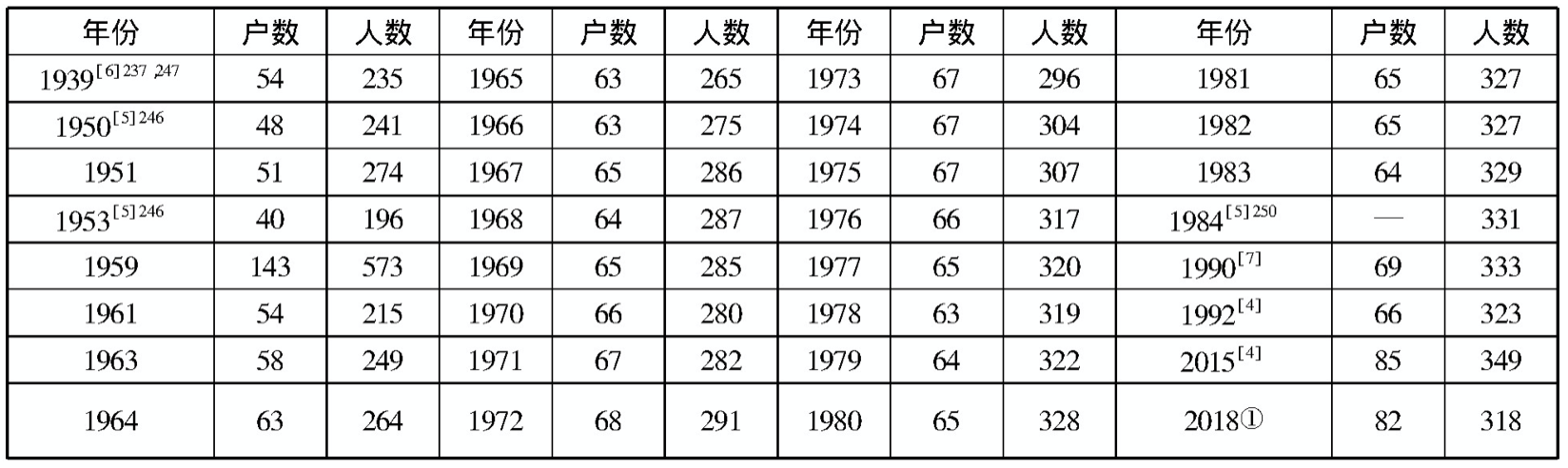

1939年,张之毅做调查时,易村54户,235人;到2018年,易村人口82户、318人,79年间,易村家户增加了28户,年均增长率近0.66%,人口增加了83人,年均增长率为0.45%。笔者收集了1939-2018年间易村人口变化的主要数据,如表1所示。

表1 易村的人口:1939-2018 单位:户、人

数据来源:表中未注释的1951年、1959年、1961年、1963-1983年的人口数据源自禄丰县档案馆的档案材料③。

根据上述数据,将易村人口近80年间变化较大的时期分成六个阶段,即1939-1951、1951-1953、1953-1959、1959-1961、1961-1980、1980-2018。其人口年均增长率,分别为1.4%、-14.2%、32.1%、-31.2%、2.8%、-0.08%。

1939-1951年期间,易村人口年均增长1.4%。这一时期实际上又可分为两个阶段,即1939-1950、1950-1951。从1939年到1950年,易村人口仅增加了6人,户数减少了6户,但1950-1951仅一年时间,易村人口就增加了33人,户数增加了3户。前一时期易村人口增长缓慢与1942年楚雄境内各县霍乱流行有关,这一年楚雄地区发生霍乱病例2230例,死亡716例,病死率达32.11%[8]。此次霍乱在易村持续数月,死亡相继,人口大减[4]246。后一时期人口的增加,与其土纸工业的繁荣同步,到1950年,易村土纸作坊增加到11个[4]246。

从1951-1953年,易村人口骤减,从1951年的51户、274人减少到1953年的40户、196人,人口减少了78人,户数减少了11户,年均增长率为-14.2%。这一时期易村人口急剧减少与土地改革有关。1951年12月至1952年4月,禄丰县进行了土地改革[9]。按照土地改革政策,易村村民有土地剥削、高利贷剥削、长工或短工剥削情形之一,被划为地主。在划分阶级成分时,按土地改革前三年出租土地和剥削收入的数量划定成分[4]246。易村共划出8户地主,6户富农④,是川街地区被划地主、富农最多的村庄,近30%的农户被划为地主、富农。为防止众多地主“抱团闹事”以及缓解人多地少的矛盾[4]246,易村的7户地主④被迁往外村(主要迁往附近的大栗树、小栗树与螃蟹箐等村寨)。

1953-1959年,易村人口急剧增长,从1953年的40户、196人,增长到1959年的143户,573人,6年间人口翻了近三倍,年均增长率达32.1%。这一时期易村人口的剧增与人民公社时期的国家政策有关。1958年,栗树全乡并为一个公社,为了“放卫星”,争先进,从其他村子中抽调了四五十人到易村发展副业,编织篾器,吃住在易村[4]247。同时,这一时期易村经济也实现了短暂的繁荣。这与两个因素有关。一是土改后农民积极性提高,粮食增产。1953年,易村共有田地250亩,产粮122000斤,人均田地1.3亩,人均粮食622斤[4]246,其所属第四区栗树乡应交公余粮104095斤,时有计税人口1462人⑥,人均上交公余粮71.2斤。易村人均有粮550.8斤,半数家庭存有余粮。二是乡村手工业的繁荣。土改时,易村地主的竹林被没收后分配给村中成分较低的贫下中农,农民们分到竹林后,以竹子编织篾器,易村手工编织业实现短暂繁荣[4]246。1954年,易村组织了互助组并成立了两个初级社,1956年,易村又成立了高级社,竹林归集体所有。易村成立了一个有20人参加的编织小组,除了编织小组常年编织外,农闲时,其他村民也参与篾器的编织[4]247。另外,易村的11个纸坊交给8个技术好,经验丰富的工人常年生产,一年土纸收入达19000元,易村成为川街地区有名的富裕村[4]247。

1959-1961年,易村人口大幅减少,由1959年的143户、573人,减少到1961年的54户,215人,年均增长率为-31.2%。这一时期易村人口的减少主要是因为1958年迁入易村的四五十户因1961年公共食堂解散、篾器滞销等原因又迁回各自村寨所致。这一时期亦是易村经济由短暂繁荣转入萧条。其萧条主要跟手工业的萧条有关,其原因有三:其一,“大跃进”中,为了“放卫星”,村民滥砍竹子,半年时间,砍掉了需五六年才能用完的竹料[4]247,导致造土纸所用竹料减少,影响土纸生产。其二,迁入易村的几十户,实际上不懂编织技术,一方面,其所编的篾器质量差,卖不出去;另一方面,为了“放卫星”,村民们仍然必须加班加点的编织,结果篾器严重滞销,堆积如山[7]。其三,政府为实现农业现代化,推广打谷机,易村过去畅销的海簸被禁止使用,易村人编出来,无人购买[4]247。

1961-1980年,这一时期,易村人口的变化没有前几个时期大,但一直呈增长态势,由1961年的54户,215人,增长至1980年的65户,328人,年均增长率为2.8%。这一时期,易村经济曾实现短暂繁荣。大食堂解散后,一家一户的生活用品,如簸箕、挑箩等需求增大,易村的篾器质量可靠,销量增长[4]248。另外,由于“大跃进”中禄丰县办的一些小纸厂停产,易村土纸作坊生产的土纸销量上涨,供不应求。从粮食产量看,1970年,易村的粮食产量为84218斤,上交公余粮16018斤,剩余粮食68200斤⑦。1979年,易村产粮103401斤,不需上交公余粮,剩余粮食103401斤⑧。1970-1979年,易村净增剩余粮食35201斤,增长51.61%。该时段,易村净增42人。

1980-2018年,易村人口呈波动下降趋势。1980年,易村有328人。2018年,易村有318人。1980-2018年,易村净减10人,年均增长率为-0.08%。这一时期,易村人口的减少亦与其经济萧条同步。

经历1960-1970年代的短暂繁荣之后,易村以竹子为原料展开的两类乡村工业,即造土纸的作坊工业和编篾器的乡村手工业逐渐走向衰微,并最终在1980年代初走向消亡。其衰亡的原因有三:其一,1970年代,由于当地政府对市场进行严格管制,易村人即使在黑市也不容易买到大米,许多家户因此严重缺粮。这一经历使村民相信,有钱不如有粮,因此大量竹林被挖掉以种植粮食。1982年,易村落实家庭联产承包责任制后,土地被包产到户,但竹林仍归集体[4]249。村民在竹林仍属集体无人管理的混乱中疯狂砍伐竹子,历时40天,易村百余年的竹林几乎被砍净[4]249。其二,1939年,易村的土纸主要销往川街、禄丰、猴井、广通等周边地区[1]84。改革开放后,市场体系不断拓展,商品流通的速度加快。1980年代初,易村周边的市场充斥着来自四川的质量更好、价格更低的机械纸,易村土纸工业经此冲击后,彻底“破产”[5]。其三,易村出产的篾器,主要是服务于周围村寨农民的日常生产与生活。20世纪80年代之后,随着中国工业的进步、全国市场的拓展,各类廉价的塑料制品和小型农业机械(打谷机等)逐渐取代了原先篾器的位置,市场需求急剧减小。目前,易村已没有村民专门从事篾器编织的经营活动,一部分老年人偶尔编织的篾器,主要供自家使用,40岁以下的村民基本上已不会编织篾器。

乡村工业“破产”后,易村经济分化为三种类型:一是大部分人在村务农,以家庭种植为主。种植的作物,除了村民自家食用的水稻外,1996年以前,主要是小麦、蚕豆、以及油菜。1996-2000年,村民尝试种植西瓜,2000-2008年,部分村民尝试种植土豆,最终因土壤板结化等原因,收入状况不佳。从2009年开始,易村大部分农户开始种植大棚蔬菜。2018年,易村共种植大棚蔬菜(辣椒、茄子、小瓜等)157亩。按2018年的物价,不计农民自己的人力成本,一亩大棚蔬菜一年能收入4000元左右⑨。近年来,在村务农的村民中,部分有手艺者,农闲时也能在周围村寨打点零工⑩。二是少部分人在村从事非农经营。2018年时,村里主要从事非农经营的只有2户,有1户人家办有一个酒厂,年酿酒15吨左右,养有16头黄牛、10箱蜜蜂,经营1家小卖部。另外一户人家从事基建,是个小包工。此外,尚有6户兼营非农产业,2户兼营碾米磨面,1户经营小卖部,1户养有数十头豪猪,2户兼营在赶集日接送村民的面包车。三是2000年以后,部分村民外出务工,2018年全村有30人长期在外务工,其收入以打工工资为主。

三、乡村共同体衰落的内外结构性动因

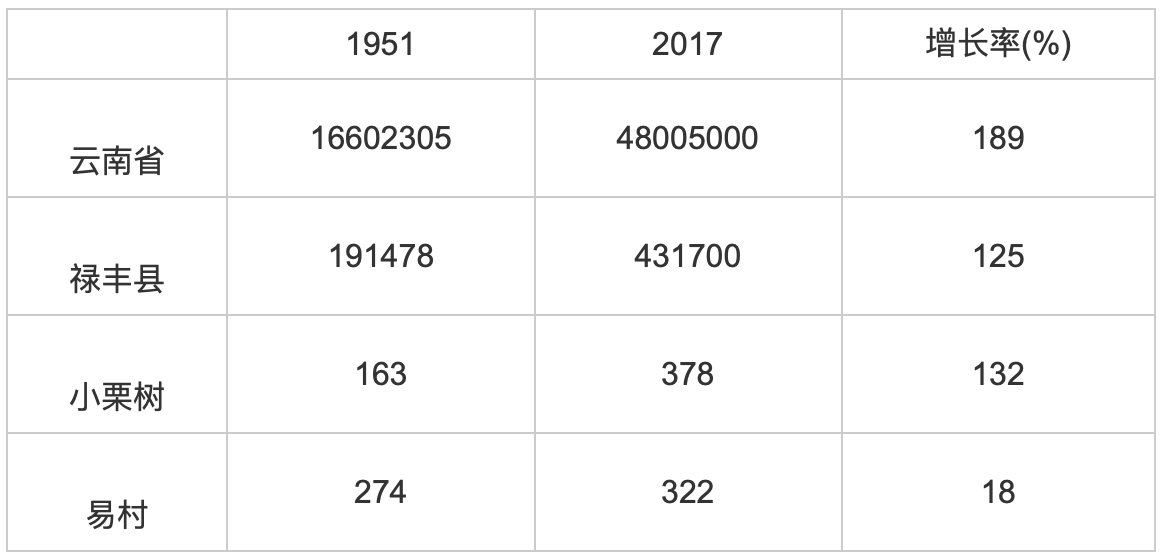

整体上看,自20世纪五十年代以来,易村人口增长是较为缓慢的。如表2所示,易村人口的增长速度不仅比云南省总的人口增长速度慢,比之其所在的禄丰县也慢得多。从1951年到2017年,易村人口增长率仅为18%,而云南省、禄丰县同时期人口增长率分别为189%、125%,差不多是易村的10倍、7倍⑪。实际上,易村和周围村庄比,其人口增长速度也慢得多。小栗树与易村同属一个行政村,两村相距3公里。1951年,小栗树有163人,2017年,小栗树人口增加到378人,66年间人口增长了132%,增长率是易村的近8倍。

表2 云南省、禄丰县、易村人口增长情况 单位:人、%

数据来源:根据《跨世纪的中国人口(云南卷)》[10]11、《云南省统计年鉴2018:英汉对照》[11]373、517、《禄丰县志》[12]97,以及九渡村委会的户籍资料整理。

那么,易村人口为何增长如此缓慢,其原因何在?有两个现象不能忽视。

其一,如前所述,易村人口的增减,大体上与其村落经济,特别是乡村工业的盛衰同步。其人口数量变化比较大的六个时期中,1939-1951年,即使发生了较严重的霍乱蔓延的情况下,易村的人口仍然是增长的,这一时期,也是其农村工业持续繁荣的时期;1951-1953年易村人口急剧减少,主要是土地改革后将大批地主迁出易村,以及“镇压反革命”运动的影响,这段时期,易村乡村工业亦基本上处于停顿状态。1953-1959年易村人口的增长,与行政上调入易村几十户人家有关,也与易村乡村工业的繁荣有关。1959-1961年易村乡村工业萧条,人口减少。1961-1980年易村人口一直持续增长,乡村工业亦实现短暂的繁荣。1980-2018年,易村乡村工业终结,国家权力对村落层面的直接干预减小,比之前几个时期,易村人口波动幅度虽然减小,但人口在总体上呈减少趋势。

其二,易村有大量的大龄未婚男性存在。据统计,2019年,在易村总共317人中,30岁及其以上的未婚男性有23人,占全村人口的7.3%,占全村男性的12%,由于当地结婚年龄较小,这部分人通常被视为“光棍”,很难有机会娶妻成家。这一年龄段的易村女性中,没有一个是未婚的。

这两个现象与易村社会结构的变迁有关。自20世纪50年代以来,易村社会结构的变迁主要体现在两个方面。

一是从易村的内部来看,是易村传统社会结构的衰落与解体。传统上,易村是作为一个地方性的乡村共同体而存在的。正如波兰尼和埃里克·沃尔夫早已指出的那样,乡村共同体中的人们是基于某种人身关系而得以相互关联的。一方面,这种人身关系确定了彼此的权利与义务,亦提供了共同体中的人们相互合作的基础;另一方面,共同体的存在为共同体成员的生存提供了某种最低保障[13]。对易村而言,其土纸作坊工业本身就是村庄成员间,特别是各宗族成员间合作的结果。1939年,易村有9个纸坊,分属20家坊主,这20家坊主,17家住在本村,3家住在外村的,亦是由本村迁过去的。9个纸坊中,“由一家单独所有的有四个,两家合有的有两个,三家合有的有一个,四家合有的有一个,五家合有的有一个”[6]271。纸坊的工人,主要来自本村,雇主和工人间的关系,“多是根据亲亲而疏疏的原则”[6]278,易村超过一半的家户与纸坊直接相关。虽然正如张之毅所分析的那样,土纸工业的利润主要为村内富裕的人家所分享,但实际上,相对于易村之外,土纸作坊工业的繁荣对易村全体成员亦形成了某种普惠性的存在。近代以来,在各种现代性因素的影响下,传统的乡村共同体逐渐衰落、以致解体。乡村共同体之解体,使得村民,除去与国家、以及通过全国性市场的直接关联之外,家户之间缺乏其他有效的关联与保障机制。村庄关联机制的减弱,使得村民彼此间在经济、政治、社会等层面合作的可能性减小,家户与个人直接面对临在眼前的国家与全国性市场。20世纪80年代以来,土纸工业终结之后,易村人尝试种植过多种作物,近年来又尝试大棚蔬菜种植,但大多以家户形式展开,很难应对全国性的市场,收入微薄。易村由一个在当地占优势的村落共同体,变成了一个弱势的、边缘性山村。

二是从易村与外部的关系来看,易村逐渐被整合进外面更广大的世界中,成为更大世界(州、省、以及国家)的有机组成部分。如前所述,传统上,易村是作为一个地方性村落共同体而存在的。从两类交换(物质资源、人口)的角度来看,易村村民与外界的物质交换,主要发生在普通村民一日脚程往返的市场区域内,以施坚雅所称的基层市场为中心[14],对于易村,最重要的基层市场是罗川街和川街⑫,最主要的物质资源的交换在这两个市场上、以及这两个市场所覆盖的村落间发生。易村地主以从作坊工业中所获得的利润而攫取的土地主要分布在这一范围内,易村出产的篾器亦主要在这一范围内销售。土纸的销售范围稍微要大一些,易村人将土纸运到罗川、川街,贩纸的小贩又将之销到禄丰、猴井、广通等地,也有小贩直接到村中收购的[6]291-292。就人口交换而言,20世纪30年代末,张之毅先生发现,易村很少有村民外出[1]41,这主要指男性,传统上,易村与外界的人口交换主要局限于女性,即外嫁与娶进⑬,外嫁与娶进的范围与前述物质资源交换的范围大体一致。

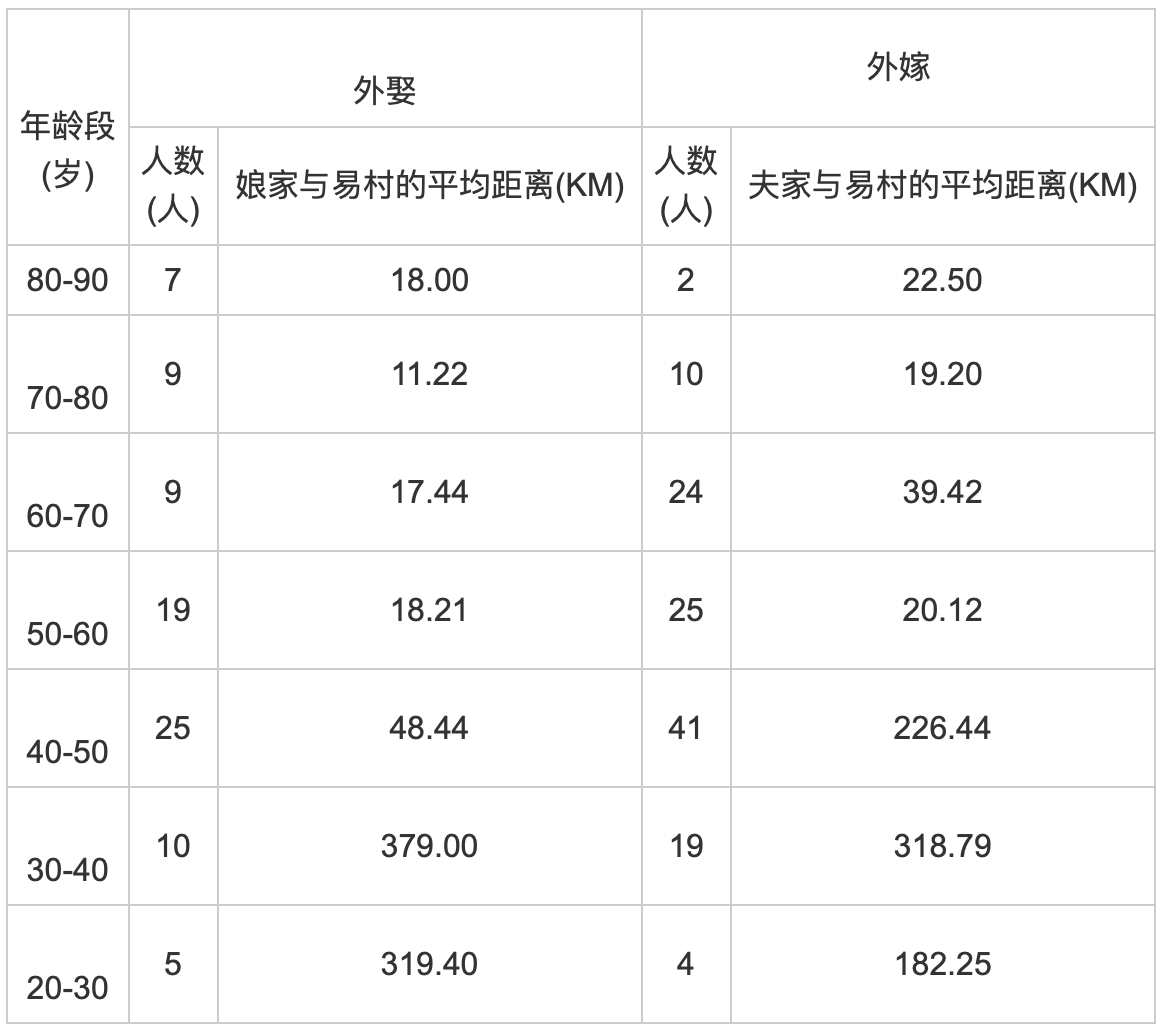

20世纪50年代以来,随着民族国家建设的展开,以及全国性市场的不断拓展,易村由一个中国西南地区地方性的村落共同体,逐渐被整合进一个更大的世界中,成为全国性、甚至全球性市场的一部分。在这一过程中,新的社会结构为易村人与外界的交流、联系提供了更多的可能性,易村人与外界的联系增强,向外流动的可能性增加,流动范围扩展,而村民的生活与生计亦越来越依附于村庄之外更大的世界。按年龄统计了嫁入易村,以及从易村嫁出的女性的地理范围分布情况,如表3所示。

表3 易村外娶、外嫁距离分布⑭

数据来源:根据田野资料整理。

从上表看,自20世纪50年代,特别是20世纪80年代以来,易村的通婚范围在不断向外扩展。嫁入易村的60岁以上的女性绝大多数来自距离易村15公里左右的周边地区(罗川、九渡与川街),仅有两位来自楚雄彝族自治州的其它地区(一位来自禄丰县的土官镇,一位来自楚雄市的苍岭),最远的一位女性的娘家与易村仅相距50公里。60岁以下的女性娘家不再局限于罗川、九渡、川街等周边地区,有来自楚雄彝族自治州以外的云南省内其它地区(玉溪、临沧、昭通等地)的,也有来自湖南等云南省外地区的。易村外嫁女性分布的地理范围与易村娶妻范围类似。现年50岁以上的易村外嫁的女性其夫家大多在罗川、九渡、川街、苍岭、小街等禄丰县、楚雄市、易门县境内,最远的与易村仅相距96公里(楚雄-苍岭)。50岁以下外嫁的女性有9人远嫁省外,最远的嫁往天津。还有一些嫁往云南省内的其他地区,如与易村相距400多公里的昭通、文山等。

四、理解乡村社会变迁的启示

在费孝通、张之毅两位先生20世纪三四十年代研究的“云南三村”中,易村经济整体上比不上禄村与玉村,但与周围村落比较看,20世纪60年代以前,因较为发达的土纸工业,易村是有名的富村,易村地主凭借造土纸积累的资本,购买了周边村庄大量的土地,以至土地改革中,近1/3的家户被划为地主、富农。在经历了20世纪50年代剧烈的社会变革后,易村与周围村落间的关系发生了关键性的倒转:经济上的优势消失,传统村落结构解体。20世纪80年代之后,随着全国性市场体系的进一步扩展,易村边缘性的地位被强化。

对易村近八十年人口变迁的细致考察表明,随着20世纪50年代以来民族国家建设(nationbuilding)的进一步展开,以及自20世纪80年代以来全国性市场的拓展,在经历一系列剧烈的社会运动之后,易村社会结构发生了巨大的变化。这对易村人口的影响不仅表现为村庄人口的迁入迁出,全国性市场对村庄人口的吸引与排斥,还表现在其对通婚范围,以及婚姻资源上。自20世纪50年代,特别是20世纪80年代以来,易村通婚范围不断扩展,然而,由于易村在整体社会结构中的边缘性位置,通婚范围的扩大所带来的是人口按性别划分的单向流动,女性更容易外嫁,男性更不容易外娶。因此,无论是在本地各村落间,还是更大范围内的婚姻资源竞争中,易村的男性都处于不利的地位,以致无法娶妻成家的“光棍”增多。这至少构成易村自20世纪50年代,特别是20世纪80年代以来人口增长缓慢的重要原因之一。

晚近以来,学界有关农村社会变迁的研究,基本的共识之一在于农村社会的结构性变迁大致是由农村社会之外的力量造成的,因此,农村社区的变迁必须从农村以外大的社会政策和政治社会结构去解释[15]190-193。在诸多外部性因素中,现代民族国家建设与市场体系(全国性的/全球性的)的拓展被视为是引起农村社会结构性变迁的决定性因素。易村人口变迁的个案提示我们,对晚近中国农村社会变迁的理解,亦应将之放置于乡村之外更大社会的社会结构变迁的场景下来理解,重视对民族国家建设,以及全国/全球性市场体系拓展过程,及其对农村社会之影响过程的细致考察。如此,我们方能对在乡村遭遇现代体系的人们如何进入现代世界,以及在这一过程中人们所面临的焦虑与困境,有妥当性的理解。

参考文献:

[1]张子毅.易村手工业[M].上海:商务印书馆,1944.

[2]Hsiao-Tung Fei,Chih-iChang.Earthbound China:a study of rural economy in Yunnan[M].Revised English edition prepared in collaboration with Paul Cooper and Margaret Park Redfield,Chicago:University of Chicago Press,1945.

[3]Hsiao-tung Fei,Chih-iChang.Earthbound China:a study of rural economy in Yunnan[M].London:utledge Published,2010.

[4]钱成润,史岳灵,杜晋宏.费孝通禄村农田五十年[M].昆明:云南人民出版社,1995:241-254.

[5]陈绍瑞.易村手工造纸的兴衰与社会变迁[D].昆明:云南民族大学硕士学位论文,2015.

[6]费孝通,张之毅.云南三村[M].北京:社会科学文献出版社,2006:250.

[7]费孝通.重访云南三村[J].中国社会科学,1991(1).

[8]钟继红.楚雄彝族自治州卫生志[M].昆明:云南民族出版社,2012:109.

[9]郭大烈.新编禄丰县志稿(中卷)[Z].禄丰:禄丰县文化馆,1980:37.

[10]孙兢新.跨世纪的中国人口(云南卷)[M].北京:中国统计出版社,1994:11.

[11]云南省统计局.云南省统计年鉴2018:英汉对照[M].北京:中国统计出版社,2018:373,517.

[12]云南省禄丰县地方志编撰委员会.禄丰县志[M].昆明:云南人民出版社,1997:97.

[13]卡尔·波兰尼.巨变:当代政治与经济的起源[M].黄树民,译.北京:社会科学文献出版社,2017.沃尔夫.乡民社会[M].张恭启,译.台北:巨流图书公司,1983.

[14]施坚雅.中国农村的市场和社会结构[M].史建云,徐秀丽,译.北京:中国社会科学出版社,1998:6.

[15]谢林.乡民经济的本质与逻辑[M]//沃尔夫.乡民社会.张恭启,译.台北:巨流图书公司,1983.

注释:

①参见张之毅先生在南开大学哲学系社会学研究生班上所做讲座的内容整理打印稿《社会调查研究》。

②笔者根据九渡村委会2017年户籍资料,经过村民逐一核实所得易村的实际人口数据。

③易村1951年的人口数据源自禄丰县川街公社办公室的基本情况统计表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-2,查阅时间:2018年7月5日)。1959年的人口数据源自禄丰县川街公社办公室关于上半工作总结和各管理区调查汇总报表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-8,查阅时间:2018年7月5日)。1961年的人口数据源自禄丰县川街公社办公室的半年报表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-12,查阅时间:2018年7月5日)。1963年的人口数据源自禄丰县川街公社栗树大队的农业生产分配年报的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-137,查阅时间:2018年7月5日)。1964年的人口数据源自禄丰县川街公社办公室的农业年报的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-17,查阅时间:2018年7月5日)。1965-1968年与1978-1983年的人口数据源自禄丰县川街公社栗树大队的人口出生、变动、死亡与第三次人口普查登记表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-152,查阅时间:2018年9月29日)。1969-1977年的人口数据源自禄丰县川街公社栗树大队的农业生产统计年报的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-141,查阅时间:2018年7月5日)。

④参见禄丰县川街公社栗树大队李珍庄、小栗树村全国第二次人口普查登记表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-123,查阅时间:2018年7月4日)。

⑤钱成润等人的研究认为8户地主、54人都被悉数外迁[4]246,陈绍瑞的研究认为易村成分为富农的村民也被分散到不同地区,以及部分贫农由外村迁入易村[5]。笔者的田野调查表明,本来8户地主都被要求外迁他村,但实际上只迁走了7户,有一户地主因会医术,被留下来给村民治病,并未外迁。

⑥参见禄丰县川街公社办公室关于各项工作调查、通知、总结与报告的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-5,查阅时间:2018年7月4日)。

⑦参见禄丰县川街公社栗树大队关于农业生产分配年报的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-137,查阅时间:2018年7月5日)。

⑧参见禄丰县川街公社栗树大队关于各项工作的意见、通知、报告与统计表的档案材料(禄丰县档案馆,档案号:151-1-138,查阅时间:2018年7月5日)。

⑨易村的大棚蔬菜,一年仅能种植一次,通常是在水稻收割之后种植。一亩大棚蔬菜的综合成本为2000元左右,平均毛收入为6000元左右。

⑩主要从事与建筑相关的职业。

⑪从2017年到2019年6月,易村人口又减少了5人,仅有317人。

⑫易村人也赶稍微远一点的禄丰街,但耗时较长,一个来回需要3天时间[6]261-263。

⑬易村全村男性都属于马氏家族,村内无相互嫁娶。

⑭年龄计算至2018年。