作者:贾先文 李 周 责任编辑:邓雅琳 信息来源:《湖南师范大学社会科学学报》2019年05期,第71-78页 发布时间:2020-02-07 浏览次数: 9033次

【摘 要】我国经济高速发展累积的环境风险正处于高发期,其中行政区交界地带是环境风险多发地,且防治具有特殊性。行政区交界地带环境风险防治制度分散、区域分治、过程分裂,各地方政府以邻为壑,跨区域环境风险解决机制缺乏,没有形成环境风险防治体系,影响了治理效果。借鉴美日欧等发达国家和地区跨域环境风险防治经验,结合我国国情,在适当的法律框架下构筑地方政府间的环境风险防治协同机制和跨域多中心全过程防治体制,建立地方政府之间的环境风险信息沟通、政策协调、联合执法、案件移送和争议解决制度,在行政区交界地带形成时空一体、主体协同、法律保障的立体防治体系,实现“无缝”对接,有效防范和治理行政区交界地带环境风险

【关键词】行政区交界地带;跨域环境风险;政府协同;防治措施;防治体系

一、问题提出

我国处于环境风险高发期,其中非由单一政府处理、跨地方行政区域的环境风险在防治上更加困难,行政区交界地带环境风险时有发生。管控不力可导致风险不断升级:环境风险→生存风险→社会风险,会给国家、社会和公众带来巨大灾难。为此,《“十三五”生态环境保护规划》提出“推动区域绿色协调发展”“完善风险防控和应急响应体系”。党的十九大报告强调“改革生态环境监管体制”“实施流域环境……综合治理”等等。可见党和国家对跨区域环境治理及其防治体系建设的重视程度。学界对此也展开了大量的研究。一是跨行政区环境风险形成机理研究。认为跨界环境问题往往出现在经济社会相互依存、交融关系复杂和联系动态程度高的行政区域间,传统的基于行政区域内的碎片化治理模式已经无法化解此类环境风险[1];由于邻近城市环境规制执行存在显著的空间溢出效应,部分企业选择跨地迁移,而非就地创新,加大了污染风险[2];“‘省直管县’改革进一步强化了县级政府之间的横向竞争和地级市政府之间的纵向竞争,加剧了市场分割,导致区域间更加难以统筹协调,环境公共治理提供不足”[3];行政区交界处管理薄弱,导致我国污染企业更倾向于在行政区边界县市建厂[4]。二是环境风险体制机制研究。提出以制度体系创新,推进构建环境风险全过程治理机制[5];建立防治机制、强化基础支撑能力,构建高效的环境风险防范体系[6];完善环境责任保险,构建环境风险控制法律体系[7]。三是跨行政区环境风险体制机制研究。提出通过完善区域环境风险管理,推进高效环境风险管理体系建设[8];创新协作机制,构建政府主导、部门履职、市场协调和社会参与的跨域合作治理新模式[9];改进制度设计偏差,重构全国统一的生态功能区财政转移支付制度体系[10]。

学界研究成果虽然丰硕,但仍然不能满足现实需求。因为我国行政区交界地带环境风险具有自身的特点,呈现出整体性、脆弱性和叠加性,行政区之间环境污染以邻为壑,往往在交界地带形成“污染避难所”,各行政区在治理上企图“免费搭车”。在实际运行中,环境风险管理“属地原则”和环境事件“跨界性”的矛盾,跨区域合作的“集体行动困境”瓶颈,环境风险防治的过程分割,以及轻事前防范、重事后响应与补救等治理措施,决定了亟待建立一体化防治措施及统一的监督管理。但是,学界研究中环境风险防治的整体性没有得到足够重视,对行政区交界地带环境风险防治研究较少。所提出的环境风险防治措施缺乏全局性与系统性,没有以跨行政区域为核心,整合空间、时间、主体等,抽象出一个完整的具有普遍性的跨域环境风险防治体系。本文将以行政区交界地带环境风险为研究对象,探析行政区交界地带环境风险防治困境,借鉴国外经验,强化行政区之间合作,从风险源头着手,重视环境风险的各个环节,构建时空一体、主体协同、法律保障的立体防治体系,破解行政区交界地带环境风险重事后防治轻事前预防以及“属地原则”、单一治理的困境,实现“无缝对接”,防止“真空”,有效遏制行政边界尤其是省际交界处环境风险的发生。

二、行政区交界地带环境风险防治现实困境

我国行政区交界地带环境风险防治空间上的“囚徒困境”、时间上的过程分割,防治主体单一,三者叠加干扰,严重影响了防治效果。制度与政策缺失是导致跨域环境事件发生的重要缘由。本节将以“锰三角”为例,分析我国行政区交界地带环境风险防治困境。

地处湖南省湘西州花垣县、贵州省松桃苗族自治县和重庆市秀山土家族苗族自治县的湘渝黔三省(市)交界区,是我国锰储藏量最为集中地区,有“锰三角”之称。十多年前,为了经济增长,各省市以“发锰(猛)财,锰(猛)发财”为目标,竭力开发,GDP和财政收入多倍增长。由于缺乏跨区域制度保障,环境污染被忽视,缺乏预防、响应与恢复全过程体系,预防与治理脱节;三省(市)八龙治水,各自为政,缺乏区域协同合作,为利益引发跨界环境风险隐患,环境风险预防和治理都寄希望于“免费搭车”;环境防治中不仅跨行政区合作困难,而且治理主体单一,公众参与不够,失去社会监督,环境风险发生并不断蔓延,严重威胁当地居民的生产与生活。在当时的中央领导多次批示下以及其它多重高压下,湘渝黔三省(市)才启动实质性合作,建立协作平台,构筑联动机制,建立一体化政策,环境污染得到控制和改善,但生态环境修复成本高,时间很长,给社会和居民带来了较大的痛苦。

(一)行政区交界地带环境风险防治困境的现实表现

我国行政区交界地带环境风险防治问题主要体现在空间、时间与防治主体上,具体表现在区域分治、过程割裂和主体单一,跨行政区环境风险防治困难。

1.行政区交界地带环境风险区域分治

行政区交界地带环境风险防治“囚徒困境”现象明显。一方面,政府作为“理性经济人”,为促进本辖区经济发展,大力发展工业,过度开发矿业,资源利用与区域开发超过了环境的承载力,直接或间接损害公共产品——生态环境。而邻近行政区在属地管理原则下,明知环境风险会“越界”对其产生影响,也无权过问。另一方面,企业主更是“理性经济人”,践行“污染避难所假说”中的“企业会倾向于选择环境标准较低的国家或国中环境管制较宽松的地区”的理论,行政区交界地带尤其是省际交界区是最好的“污染避难所”,因为该区域是环境污染防治较为宽松的地区,甚至是盲区,加之行政屏障,环境防治协调难度大,跨域环境风险发生概率加大。“危险越过漠不关心的围墙,到处肆虐。”[11]企业选址跨边界逃避监管,当地政府需要促进区域经济增长而默许,这种政府与企业“合作”,加大了环境风险发生概率。“锰三角”三省(市)边界行政壁垒严重,行政边界管理薄弱,当时的三个省际行政区政府为了经济发展“各行其是”,企业聚集在辖区的边界处,对环境的影响交叉叠加,最终造成了交界地带环境事件的发生。

行政区交界地带环境风险防治数据开放共享程度不够。在环境风险源的排查与识别、环境风险受体的调查与评估、环境事件发生后的检测与处置以及环境的修复中,数据共享极为重要。但已有的数据资料相对分散,各地政府和政府各个部门掌握着不同的数据,区域间数据共享平台尚未建立,缺乏有效整合和共享,存在“数据壁垒”和“信息孤岛”现象[12]。环境数据主要是有关污染物的排放和水、大气环境质量等等,缺乏开展系统的环境风险评估和防治的数据,有些资料关系到地方政府利益,无法实现互联互通和跨部门、跨区域共享,增加了环境风险防治难度。打破各政府和各部门环境风险数据分割格局,整合数据资源极为困难。同时,由于各个行政区采集数据没有统一的标准,数据来源多样化,数据体系凌乱,难以共享应用。位于“锰三角”三省(市)的重庆市秀山县、湖南省花垣县、贵州省松桃县,在大力开采锰矿过程中造成的严重环境污染系列数据缺乏与数据纵横共享困难,不利于行政区交界地带环境风险的预防与治理。

2.行政区交界地带环境风险防治过程割裂

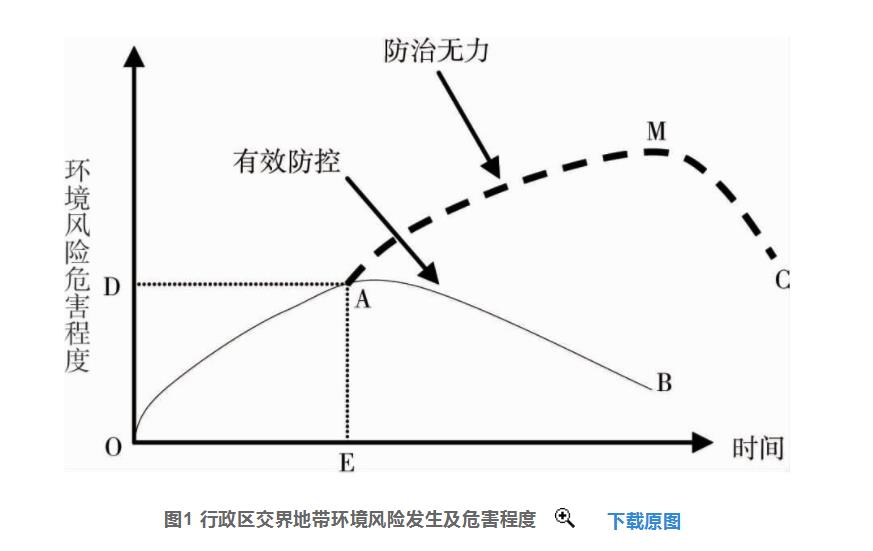

加强行政区交界地带环境风险全过程防治是防止风险发生、降低风险程度的关键所在,也是减轻事故危害的重要手段。很多学者认识到风险预防的重大意义,主张应急关口前移[13],加强预防[14]。但是,在我国行政区交界地带环境风险防治中,各行政区缺少联动,轻事前合作防范,事后响应与补救不及时,需要外界的强力介入方可奏效,致使环境事件防不胜防。各行政区采用条块式的“接报—响应—处置”防治模式,各政府对环境风险源和受体协同评估不足,环境风险联动处置和事后修复分工协作不明确,导致环境风险不断升级,次生风险不断发生。如图1,OA表示随着时间的推进,行政区交界地带环境风险发生的可能增加。如果各地对风险预防重视程度高、防控手段与措施得当,风险就会被遏制,停止在A点,风险沿着AB线走低。相反,如果各行政区寄希望“免费搭车”,风险预防重视程度低、采取的手段与措施不当,更大的风险将沿AC线发生,给国家、社会和居民造成极大的危害。通过防治和采取补救措施才使危害在M点得到遏制,响应到处置时间越短,拐点M到来越早。“锰三角”缺乏环境风险预防措施,预防与治理结合不紧,当“防”失守后,没有及时响应,响应与处置脱节,各地联动防治不力,一直到中央和国家环保部进行干预,三省(市)才开始合作处置,造成了“公地悲剧”:流域内的清水河严重污染,清水河变成了一条黑臭的“龙须沟”,严重影响了人们生产和生活。更为严重的是环境污染的“后遗症”,短期内难以修复。

3.行政区交界地带环境风险防治主体单一

行政区交界地带环境风险防治主体单一,资源难以有效整合。环境风险防治大多以政府为主体,甚至是政府唱独角戏,采取政府机制配置资源,企业和居民参与不多,市场机制与社会机制没有发挥应有的效能,缺乏政府、市场与社会的有机配合,无法有效利用各自优势,无法监督跨区域环境污染。各行政区资源分散调配,难以整合各地、各类资源,达到预防环境风险、处置环境事件、修复环境危害的目的。参与主体单一,各类不同利益群体监督的缺乏,易导致污染事件发生,即使在环境风险发生后,也需要强大的外部力量干预才能促成行政区之间合作共治。“锰三角”环境风险从预防到环境事件爆发后的前期,都是政府主导防治,各个政府企图“免费搭车”。只是在造成防治不力,危及居民的生产、生活和生命的情况下,居民才被迫参与,社区组织、媒体和社会组织摇旗呐喊,因此引起了中央政府的高度关注,在中央政府的督导下才促进三地政府的合作。这种“至下而上”的“污染—呐喊—干预—合作”模式容易在行政区边界地带陷入生态环境“先污染再合作治理”的怪圈。

(二)行政区交界地带环境风险防治困境的制度原因

一是缺乏系统的行政区交界地带环境风险防治法律法规。首先,环境风险防治合作的法律法规制度不完善。虽然已有法律法规对各个政府的责任做出了一些规定,如《中华人民共和国环境保护法》规定“县级以上地方人民政府环境保护主管部门,对本行政区域环境保护工作实施统一监督防治”,《中华人民共和国环境影响评价法》规定了环境影响评价中政府按照“属地原则”履行职责,但“属地原则”与环境风险影响的“跨域性”存在矛盾,导致环境风险防治的行政壁垒出现。而且,法律法规中缺乏厘定中央与地方政府的监管关系以及中央和地方政府生态环境防治的财权和事权,对横向政府间生态环境防治责任以及横向合作联动机制缺乏明确的规定。这也是导致“锰三角”之类的环境风险发生的缘由,且在发生后没有一个现成的法律法规来协调治理,而是在中央领导多次批示后才促进跨界合作。耗时较长,加重了污染程度。其次,缺乏行政区交界地带环境风险全过程防治法律法规。目前没有法律法规将跨界治理与全过程治理有机结合起来,没有形成行政区交界地带环境风险事前预防、事中防治和事后恢复完整过程体系。如果有一套跨行政区环境风险全过程防治制度,从源头加强防范,“锰三角”环境风险是可以预防的,至少危害程度会大为降低。再次,缺乏行政区交界地带环境风险防治基础配套政策体系,对跨行政区自然资源产权、技术支持、环保组织等缺少政策规定。“锰三角”行政边界的自然资源产权归属不明确,开采权力与义务不对等,环保组织尤其是民间环保组织缺乏行使职责的政策依据,最终以牺牲环境为代价。

二是前瞻性的行政区交界地带环境风险防治决策尚待形成。因为缺乏行政区交界地带环境风险决策制度的约束,给了以“锰三角”为代表的当时各地方政府执行环境为经济让路的机会,在项目的立项决策中,环境风险评估与工程实施本末倒置,在经济发展规划与战略实施前,没有完全执行环境风险评估,未将环境风险评估全面、实质性纳入重大战略和规划制定过程中,只是在区域经济规划与战略实施过程中才提及防范环境风险,而不是完全由环境风险评估决定是否实施规划和战略。加之,各政府条块分割的决策模式无法规避环境风险“囚徒困境”。同时,决策中政府单线行动,直接“消费”生态环境的利益相关者——居民、社区组织,最关心环境风险的环境保护组织、第三部门,以及掌握环境防治技术且最有发言权的技术部门参与程度低甚至被排斥在外,环境风险科学决策缺乏保障。

三是全方位、行之有效的行政区交界地带环境风险防治监督体系有待完善。我国行政区交界地带环境风险防治监督体系不完善、行之无力,是导致跨界环境风险与环境事件频繁发生的体制因素。没有从整体性政府视角和全社会视角建立跨界生态环境监督防范制度,环境保护中各行政区、各个部门权责与协作机制不明确,跨区域生态环境监督不到位。各政府单兵作战,公众(居民、社区组织和NGO)、社会、企业监督等间接监管作用没有有效发挥,各地金融、保险部门涉入不够、缺乏联络,政府与社会,政府与立法、司法监督尚未形成合力。“锰三角”环境风险发生的重要因素就是在缺乏全方位监督政策下,政府过于强势,各地公众与社会缺乏话语权,立法、司法监督不到位,以致政府按照偏好行事,过度开发资源,造成了环境污染事件的发生。

三、发达国家和地区跨域环境风险防治体系借鉴

美日欧等发达国家或地区的环境风险防治起步较早,理论体系完善,实践经验丰富,环境风险防治由应急防治向全过程、全方位管控转变,建立了较为完善的跨行政区防治体系,构筑了一个完整的跨域环境风险防治系统,值得我国行政区交界地带学习和借鉴。

(一)健全的环境风险防治法律法规架构

欧美发达国家和地区针对环境风险防范与防治的专项法律法规较为完善,形成了健全的环境风险防治框架。美国国家环境保护局在上个世纪90年代就颁布了环境风险专项制度———《减轻风险:环境保护重点和战略的确定》,2000年欧盟通过了《关于环境风险防范原则的公报》专项制度,指导本国环境风险防范、评估与防治。美国在《综合环境反应、赔偿和责任法》《清洁水法》《清洁空气法》等法律法规,以及欧盟的《工业活动的重大事故指南》《化学物质注册、评估、授权和限制条例》等法律法规中,规范了工业活动和危险品生产与使用,明确公众的知情权,对环境风险防范做出了规定,指导各行业、各区域、各领域环境风险防治,形成了一套较为完善的体系构架,有利于降低环境风险和环境事件发生概率。

作为一个环境风险多发国家,日本注重完善法律法规,形成了以《环境基本法》为“母法”,综合性法律、建设类法律、专项法律以及其他法律等相配合的五个层次的环境保护法律法规体系框架[15],对灾害预防、救灾计划、救灾责任、救灾体制、事态控制、灾后恢复重建等应急事件做出了明确的规定。

(二)一体化的跨域协同防治体系

为了促进各地方政府合作,美国联邦政府通过立法认同各州签署的《州际应急防治协议》(EMAC),明确了包括环境污染风险在内的跨行政区应急事件州际合作框架、各州的权责以及跨行政区运作机制,形成了跨域应急防治协调合作体系。美联邦建立了全国应急反应中心(NRC),负责环境等应急事件的跨域协调,通过全国应急计划(NCP),应对全美危险物质污染应急事件。为加强州际环境合作防治,联邦政府环保署在全美设立了十个大区环境防治机构,全权代表联邦政府负责防治区域生态环境,遏制地方保护主义,强化各地环境保护合作,减少环境风险发生概率。

欧盟建立了由欧盟环境保护总局(DGENV)负责监管的社区民间保护机制(CCPM),同时设立了应急协调安排(CCA),强化欧盟边界环境保护。欧盟开发SPIRS2.0重大环境事件防范与应急决策系统,通过建立数据库,协助成员国应对重大环境事件的决策与防治。针对PM2.5污染的日趋严重,欧盟实行跨行政区协同控制,在考虑各国生态环境差异,尊重各国减排历史和现状基础上,提出地区间差异的临界负荷(CriticalLoads),根据对污染物影响和削减量科学评估,各成员国协商制定污染物的排放上限[16]。欧盟河流流域建立跨域协同防治体系,在跨域防治委员会和欧洲委员会的协调下,完成各项跨界环境污染防治[17]。

为防止跨行政区应急防治中的“囚徒困境”,日本成立了内阁危机防治总监,协调各个省际行政区环境等界域应急事件。在地方,上一级政府也有相应的应急机构,领导和协调下一级地方政府应急事件的处理、救助和修复。日本还通过专门负责环境防治的环境省,设立地方环境事务所,协调跨域环境事务防治。

(三)完善的跨域全过程防治体系

美日欧等发达国家和地区非常重视跨域环境风险全过程防治,建立了完善的全过程防治体系。以跨区域环境风险预防为突破口,进而将事前预防与事中处置和事后恢复有机结合,构建完整的防控体系。具体而言,美日欧将环境风险过程控制点前移,实行化学物品等污染物排放与跨界转移登记制度(PRTR)。美国通过建立完善的环境风险评估方法体系,对区域工业活动进行风险识别与评估,运用评估结果,防范人类活动和工业活动所引发的环境风险[18]。美国建立了包括环境风险在内的跨行政区应急风险防治的准备(P)、启动(A)、请求(R)、响应(R)、补偿(R)PARRR全过程运作机制,制定了环境风险工作程序,构建了预防、响应、修复及减缓等环境风险全过程防治体系和防治系统。日本以综合防灾减灾为基础,构筑了包括环境风险在内的“防灾减灾—危机防治—国家安全保障”三位一体的防治框架,形成预防—应对与处理—修复等一套完整的跨域环境风险全过程、全方面应对体系[19]。欧盟实行环境风险预防为主和全过程防治原则,协同推行PPRR全过程循环机制(PPRRCycle)。PP(Prevention,Preparedness)意指预防与应急准备,RR意指响应与修复(Response,Recovery),涵盖了环境风险防治的预防、应急准备、响应和修复等完整的过程[20]。欧盟还通过设立应急协调安排(CCA),加强欧盟边界环境保护等应急事件的过程控制。

(四)无缝的跨域多主体网络防治体系

发达国家或地区环境防治采取多主体协同合作、共同防范与应对,构建了一个各行政区政府协作,企业、公众和社会共同参与的多中心防治网络。美国建立了多层次的跨域环境风险监管体系,实现了“无缝防治”。一是国会和司法参与监督防治,对环境风险和环境事件行使独立诉讼和审判权。二是企业、公众可以跨行政区参与环境风险防治。三是通过“连带多方”责任,促进金融保险公司加强对贷款和投保企业环境风险监督与管理。日本政府鼓励环境防治参与主体多元化,明确企业环境保护责任,重视公众参与,实行环保信息公开,确保公民知情权,发挥媒体作用,构筑政府与企事业单位、公众合作伙伴关系,建立贯穿纵横的环境风险防灾救灾应急防治信息网络体系。

四、行政区交界地带跨域环境风险立体网络防治体系构建

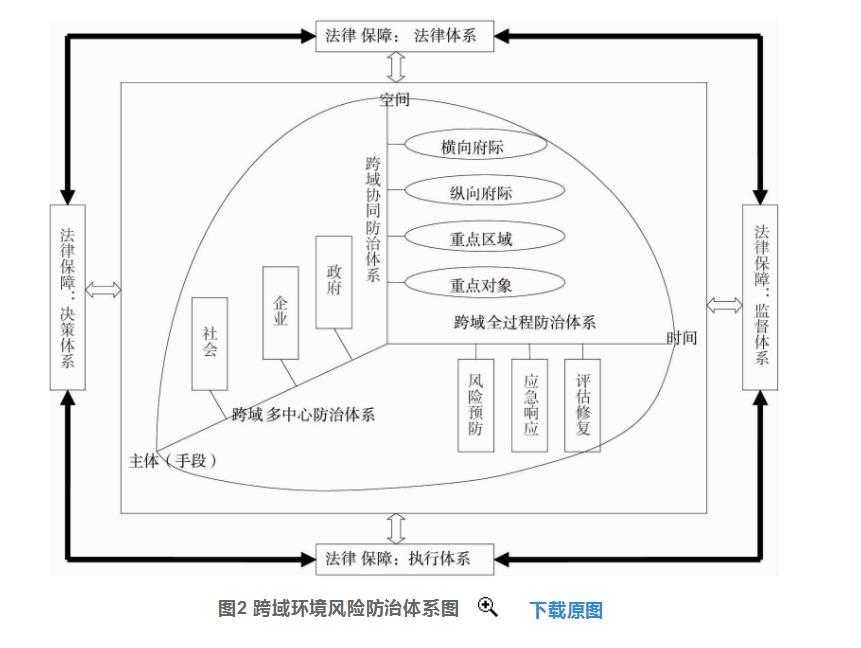

虽然我国与美日欧等发达国家和地区国情不同,但现代化生态环境治理体系是基本相似的,治理能力现代化也是相通的,而且我国社会主义制度最大的优点就是能吸纳国外的优秀治理成果,通过民主集中制度,在党和政府的领导下集中力量办大事。为此,借鉴美日欧等发达国家和地区跨域环境风险防治体系,结合我国历史传承、文化传统、经济社会发展状况,在适当的法律框架下,构建时空一体、主体协同的跨域环境风险立体防治体系(如图2),实现“无缝”对接,能有效防治我国行政区交界地带环境风险的发生。

(一)构建行政区交界地带跨域环境风险防治制度框架

完善跨域环境风险法律法规体系。健全以《中华人民共和国环境保护法》为基本法,将跨域环境风险协同防治思想纳入其中,规定各行政区合作基本原则、机制和框架;制定专门《中华人民共和国跨域环境风险防治法》为其专业防治法律,详细规定跨行政区环境风险治理具体流程和措施,建立地方政府间风险信息沟通、政策协调、联合执法、案件移送和争议解决制度。在《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国草原法》等法律中均需体现跨域环境风险防范思想,将区域风险防范引入到大气、水、土壤保护中;统筹并明确环保、农林牧副渔及海洋等部门在环境保护和生态防治的联动职能,建立“海陆空”联合监管执法制度,以及多部门、多层级、全过程的环境风险评估制度、预警制度以及技术体系。

建立跨域环境风险决策体系。在决策中,跳出区域经济发展本位思维,树立环境保护意识。建立各行政区环境风险相关数据和信息公开共享制度,强化并规范环境风险评估与决策主体参与制度,引入居民、社区组织等环境风险的利益相关者,以及环境保护组织、第三部门和环境技术部门参与,确保环境风险决策的科学性。打破条块分割的决策模式,建立跨域联系会议制度和协同决策制度,防止行政区交界地带环境保护的“囚徒困境”和“免费搭车”。

创新跨域环境风险执行与监督体制机制。建立跨域环境风险政策一体化执行过程制度,注重环境风险发生后的合作防治,强化环境风险预防,前移环境执法关口。成立跨域环境防治流动法庭,实行环境督察制度,加强环境风险联合执法,统一环境案件办理制度,规范跨域环境保护执法程序。在执行中,实行环境风险政府、企业、社区、居民多方监督制度,引入环境风险第三方防治机制,保障环境防治法律法规落实到位,突破环境风险防治的行政边界瓶颈。

(二)构筑行政区交界地带跨域环境风险协同防治体系

一是横向府际间协同防治。为打破政府在环境风险防治中横向上的“属地原则”和“囚徒困境”,在国务院办公厅领导下,成立省际跨域环境防治协同合作委员会,各级地方政府成立相应机构,协调各个行政区行动,促进行政区环境风险防治横向合作。通过跨域联系会议,加强各行政区信息沟通、政策协调、联合执法、案件移送等协同合作,明确界定邻近行政区在环境管理中的权力与责任,促进跨行政区政府尤其省际政府间联动。建立跨域府际间合作框架和一体化流程,加强环境风险防范、处置与修复的整体联动,克服行政区交界地带“公地悲剧”。

二是发挥上级政府的管控作用。上级政府应加强对辖区各级政府环境防治调控,充分发挥各级跨域环境防治协同合作委员会的协调职能。尤其是中央政府具备超脱区域利益纠葛的优势,可充分利用其权威和优势,指导、协调各地方政府统一行动,督促各级地方政府化解环境风险防治中跨行政区的矛盾,促进行政区交界地带环境风险协同防治。

三是对重点区域与重点对象协同防治。加强对生态脆弱区尤其是行政区交界地带生态脆弱区的保护,按照国家主体功能区规划,落实限制开发区和禁止开发区政策,即使是重点开发区也要坚守绿色发展底线,防范污染。对行政区交界地带工业园或工业发展集中区域、采矿企业要协同严管,实行环境污染“月报制”,各地政府相互通报环境信息。加强对重金属、化学品、矿渣和其他废弃物的数量、储藏、去向情况的统计、登记与上报,实现数据跨区域共享,共同设计处理方案,防止污染发生。

(三)建立行政区交界地带跨域多中心全过程防治体系

建立跨域多主体多中心防治网络体系。各政府应改变自我为中心防治模式,构建行政区交界地带的政府与私人部门、第三部门、居民之间合作伙伴关系,协同跨行政区政府机制、市场机制、社会机制等合作共治的多中心防治网络与手段。发挥上级政府引领作用,负责区域环境风险防治的计划、协调和执行,吸纳各行政区企业、公众参与,加强行政区交界地带高污染企业自律和各地多主体联合监督,邀请新闻媒体、各类保护协会和专业机构参与行政边界的环境防治,并提供信息和专业技术支持,评估、诊断和监督可能发生的跨界环境风险,协同环境事件处置和环境修复工作。

构筑涵盖事前预防、事中响应和事后恢复的全过程跨域防治体系。一是建立跨域环境风险预防体系。行政区交界地带各级政府联合排查潜在风险源,建立数据库,对高风险污染源进行重点管控。对行政区交界地带的环境风险受体进行严格调查与评估。针对行政边界的工业企业布局,相邻政府应互通意见,合理确定区域安全保护距离。根据风险源分布、受体脆弱性及风险发生可能性,制定应急预案,储备应急资源,配备应急队伍。二是建立跨域环境风险响应体系。环境风险事件发生后,迅速启动应急预案,实行跨行政区联动,调配救灾物资,派出应急队伍,处理和动态跟踪环境事件,防止环境风险因子的释放和扩散,避免危害扩大或次生灾害发生。三是建立跨域环境风险修复体系。协调各行政区政府行动,对环境的危害程度进行评估,提出和实施环境修复方案,尽快恢复生态环境。

创设首尾衔接的跨域多中心全过程防治“闭循环”体系。协同利用各行政区资源,鼓励各行政区多主体合作,促进跨域环境风险防治各个阶段整体联动,实现从预防、响应、处置与修复环环相扣、首尾衔接,形成“闭循环”运作机制。树立跨域环境事件处置没有终点、只有起点的思维。通过对环境事件的响应、处置和修复的评估,吸取经验教训,返回到跨域环境风险预防阶段,改进环境应急预案,以应对下一次跨域环境风险发生。

参考文献:

[1]范永茂,殷玉敏.跨界环境问题的合作治理模式选择理论讨论和三个案例[J].公共管理学报,2016(2):63-75.

[2]金刚,沈坤荣.以邻为壑还是以邻为伴———环境规制执行互动与城市生产率增长[J].管理世界,2018(12):43-55.

[3]蔡嘉瑶,张建华.财政分权与环境治理[J].经济学动态,2018(1):53-68.

[4]DuvivierC,XiongH.TransboundaryPollutioninChina:aStudyofPollutingFirms’LocationChoicesinHebeiProvince[J].EnvironmentandDevelopmentEconomics,2013(4):459-483.

[5]王芳.以制度体系创新推进构建环境风险“全过程”治理机制[J].中国社会科学报,2018(1):1-2.

[6]曹国志,贾倩,王鲲鹏,等.构建高效的环境风险防范体系[J].环境经济,2016(23):53-58.

[7]马宁.环境责任保险与环境风险控制的法律体系建构[J].法学研究,2018(1):106-125.

[8]毛剑英,许伟宁,冯晓波,等.探索区域环境风险管理制度推进高效环境风险管理体系建设[J].环境保护,2011(22):20-22.

[9]汪伟全.空气污染的跨域合作治理研究—以北京地区为例[J].公共管理学报,2014(1):55-64.

[10]伏润民,缪小林:中国生态功能区财政转移支付制度体系重构[J].经济研究,2015(3):47-61.

[11]BeckU.RiskSociety:TowardaNewModernity[M].London:SagePublications,1992:46.

[12]《中国行政管理》杂志编辑部.用好大数据打造政府防治模式[J].中国行政管理,2017(专刊):5.

[13]薛澜,周玲.风险管理:“关口再前移”的有力保障[J].中国应急管理,2007(11):12-15.

[14]童星,张海波.基于中国问题的灾害防治分析框架[J].中国社会科学,2010⑴:132-146.

[15]杨波,尚秀莉.日本环境保护立法及污染物排放标准的启示[J].环境污染与防治,2010(6):94-97.

[16]环境保护部大气污染防治欧洲考察团.欧盟PM2.5控制策略和煤炭使用控制的主要做法——环境保护部大气污染防治欧洲考察报告之四[J].环境与可持续发展,2013(5):14-17.

[17]EuropeanUnion.DirectiveoftheEuropeanParliamentandofCouncilof23October2000:EstablishingaFrameworkforCommunityActionintheFieldofWaterPolicy[J].OfficialJournaloftheEuropeanCommunities,2000(12):56-60.

[18]王金南,曹国志,曹东,等.国家环境风险防控与防治体系框架构建[J].中国环境科学,2013(1):186-191.

[19]姜贵梅,楚春礼,徐盛国,等.国际环境风险管理经验及启示[J].环境保护,2014(8):61-63.

[20]OECD.OECDGuidingPrinciplesforChemicalAccidentPrevention,PreparednessandResponse(Secondedition)[M].Paris:OECDPublicationsService,2003:14-15.