作者:张安福 责任编辑:王飞雪 信息来源:《首都师范大学学报(社会科学版)》2006年第2期 发布时间:2020-02-06 浏览次数: 35659次

【摘要】以两税法为主体的赋税制度变革,对唐代农民家庭和农村生活产生了重要影响。在新的赋税制度下,农民的家庭结构、经营模式和生活方式都发生了很大变化,商品性农业和农产品的商品化迅速发展,商品交换的场地如草市、墟市等也开始向城市转化。这些变化对唐代农村生活、城乡经济以及国家税收结构等等都具有划时代的意义。

【关键词】唐代;两税法;农民;农村;影响

唐代建中年间的两税法改革,对唐代社会产生了重要影响。以往研究者的有关研究大都集中于两税法对农民赋役负担的影响、两税法对古代赋税体系的革新等方面,而对两税法给农村生活及农民家庭经济所带来的积极影响研究不够。在讨论两税法给农民赋税负担带来的变化时,主导的结论是农民受剥削程度加深了,农民的家庭负担加重了①。实际上,两税法对农民家庭及农村社会的影响是多方面的。本文拟对两税法后农民家庭人口结构的变化、两税法对农村经济生活的影响进行分析,以期更为全面地了解两税法对唐代农村经济和农民家庭带来的影响。

一、两税法对农村户口和农民家庭结构的影响

安史之乱后,唐代农村经济陷入萧条,作为税收主体的租庸调已不适应变化了的社会现实,既无法拯民也无法救国。在这样的背景下,以税资产为收税标准的两税法开始实行。两税法实施的是“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”的征税原则[1](卷48《食货》,p.2093),客观上解决了国家征税的税基和税负之间的矛盾关系,达到了“人不土断而地著,赋不加敛而增入”[1](卷118《杨炎传》,p.3422)的目的;在征税方式上,两税法统一了税目,简化了征管手续,将过去各种征科色目和租庸调一起并入两税,改变了过去农民“旬输月送”的局面,有利于农民安心生产和生活。

两税法对唐代户口增长起着积极的作用。首先,由于农民安心生产和生活,有利于人口恢复和增长,大量脱籍户的重新入籍也使政府控制的户口迅速增加。其次,两税法以货币为主要征税方式,改变了租庸调下的僵化体制,农民家庭经营方式逐步多样化,对其家庭人口结构的变化起了促进作用,唐后期联合家庭明显多于前期,这与农民经营方式的改变有很大的关系。

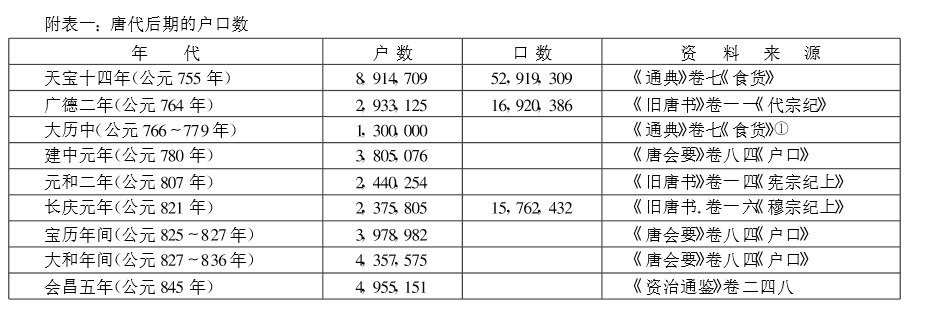

首先看唐代户口的增长。唐代建国之初,人口损耗非常严重,经过一个多世纪的恢复和发展,在开元、天宝年间达到唐代人口最高峰。但从安史之乱后到大历年间,人口一直呈萎缩趋势,户口从天宝年间的近九百万户,减耗至代宗广德年间的不足三百万户,大历年间甚至只有一百多万户。由于战乱和不合理的赋税负担,农村人口减耗尤为严重。元结做道州刺史时认为:“道州旧四万余户,经贼以来不满四千,大半不胜赋税。”[2](卷241《舂陵行》,p.2695)元结对农村人口的判断较为客观,对其减耗原因也做出了理性判断,即不合理的赋税负担是农户逃亡、户籍减少的重要原因。由于人口与土地兼并程度的矛盾增长,均田制和租庸调制已无法适应变化了的社会现实,农民家庭人多地少甚至无地成为社会普遍现象。为逃避赋役,逃匿人口的现象大量出现。据杜佑估计,即使在唐代繁盛的开元、天宝年间,虽然人口达到近九百万户的高峰,但仍有逃匿户口至少四五百万户之多[3](卷7《食货七》,p.157)。安史之乱后,战争损耗了大量人口,不堪重负的农民家庭又大量逃亡,因此大历年间户口降低到一百三十多万户也就不足为怪了(见附表一)。

两税法明确规定“户无主客”、“人无丁中”都是纳税对象,纳税数额的标准在于“以贫富为差”,农民和官僚贵族同是两税的税户,而且对农户承诺不随意增加税额,“两税外辄别配率,以枉法论”。对苦于安史乱后农村中杂税、摊派多如牛毛的农民来讲,这一政策具有相当大的吸引力,原来脱籍的农民又纷纷成为政府的课户。两税法实施的建中元年,农民归附政府户籍的数量激增,户口总数达到了3,805,076户,比肃宗乾元三年(公元760年)的户口数增长近一倍。虽然增长的户口未必全是农户,但农户是唐代户口的主体,这是毫无疑问的。农民安心生产和生活,自然增殖速度加快。此后,政府控制的人口虽因种种原因有所反复,但总趋势是增长的,到会昌年间达到了唐后期户口的最高峰(见附表一)。

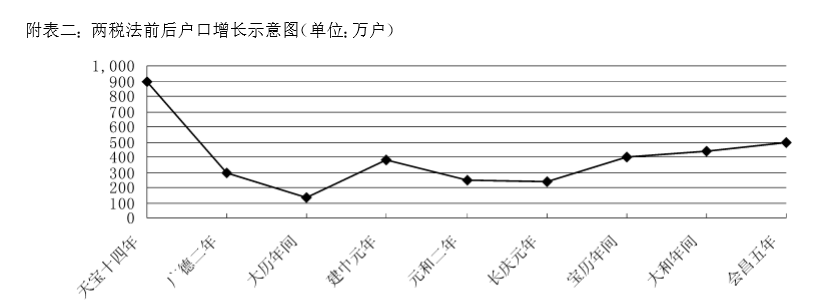

根据附表一的数据,笔者绘制了两税法前后唐代户口增长的示意图(见附表二)。唐代户口之所以在会昌年间达到唐后期的最高峰,原因是多方面的,其中有人口自然增殖的成分,有两税法后脱籍户重新入籍的成分,但更重要的是农民安心生产和生活所带来的人口增长。在我国古代农业社会中,户口多寡是社会治乱的反映。建中初年人口的增长,反映了两税法对社会发展的促进作用。马端临赞扬两税法“使人安之”[4](卷3《田赋》,p.46),保证了农村经济的正常运转,缓和了贫富不均的矛盾,从而使国家控制人口的能力增强了。

两税法对唐代农民的影响,不仅体现在在籍户数增加,而且农民家庭结构也发生了变化。唐前期农民家庭主要是以核心家庭为主体的小户型,后期则出现了大量的联合家庭。根据梁方仲先生统计,唐前期家庭人口仍然保持着北魏均田制以来的小户制,贞观十三年全国户均口数只有4.31口,天宝十四年为5.94口。如果除去官僚、贵族、地主等大户人家外,农户家庭人口数应该更少。安史之乱期间,户均人口曾有过8.79口的记录。这个记载即使真实,也是农民家庭处于战乱时期的特殊情况,而非常态。两税法后全国户均口数比唐前期激增,穆宗长庆元年(公元821年)激增到6.63口(见附表三)。《太平广记》中关于唐前期农民户口的材料很少,但有大量唐代中后期农民家庭的材料,几乎都体现了家庭人口较多的特点。如贞元初年,广陵人冯俊为道士做佣工,道士问其家里有几口人,冯自言有“妻儿五口”[6](卷23《冯俊》,p.156);元和年间,虢州阌乡县长寿乡天仙村田家女阳敬真,年仅二十四岁已“生三男一女”[6](卷68《阳敬真》,p.422),这两个家庭最少也是六口之家。

敦煌地区的户口资料也体现了这一家庭人口结构的发展趋势。从唐耕耦、陆宏基所著《敦煌社会经济文献真迹释录》第一辑至第四辑有关资料看,其中包括家庭结构情况基本完整的唐代家庭共106户;两税法前有83户,共434口,平均每户5.2口,核心家庭占总户数比例为56.6%,其他类型家庭、主干家庭及联合家庭所占比例列居其后;两税法之后的家庭有23户,计218口,平均每户9.5口,联合家庭比例占51.2%,主干家庭、核心家庭、其他类型家庭分列其后。资料中虽有个别家庭人口数字不甚精确,但这并不影响统计结果(见附表四)。

农民家庭人口数和家庭结构的变化,与国家土地制度和赋役制度的变化有很大关系。在均田制下,唐前期农民家庭普遍授田不足。据估计,即使贞观年间,全国农户(以五口之家计算)平均授田也只有三十至四十亩[7](p.99),关中狭乡的农民授田就更少了。因此,要保证基本生活所需和劳动力合理使用,只能是保持小规模家庭。从唐前期的赋役制度看,户等和丁口是征收赋税和征发劳役的主要依据。《唐律疏议》卷13《户婚律》云:凡差科,先富强后贫弱,先多丁后少丁[8](卷13《户婚律》,p.251);政府征发府兵的根据是“财均者取强,力均者取富,财力又均,先取多丁”[8](卷16《擅兴律》,p.302)。征发府兵要求服役者自备武器和衣粮,这自然又是一项非常沉重的开支。因此,在唐前期农户普遍授田不足的情况下,赋税和徭役是促使农民分家析产、保持小规模家庭的主要原因。两税法以户等高低和资产多少为收税标准,一改过去以“丁身为本”的税收原则,实行“不分丁中,以贫富为差”的标准,因此农户隐瞒户口的现象减轻了,家庭规模扩大了。此外,由于国家对人丁的控制开始松弛,更多的小农在从事农业生产的同时也开始兼营手工业和商业,甚至部分失去土地的农民专门从事非农业经营。农民经营模式向多样化发展,也需要较多的劳动人手共同合作,这也是促使农民家庭由核心家庭向联合家庭整合的重要原因。

二、两税法对农村经济生活的影响

两税法改变了租庸调固定的收税模式,“凡百役之费,一钱之敛”,货币成为税收的主要方式。政府征发徭役也以和雇为主,对农民的人身控制松弛了。正如陆贽所说:“变征役以招募之名,换科配以和市之名。”[9](卷465《均节赋税恤百姓》,p.4750)同时,唐后期一些统治者也认识到商业和手工业在经济中的重要地位,甚至将其与农业同等看待,如德宗就认为“通商惠人,国之令典”[10](卷502《邦计部·平籴》,p.6014》);陆贽也云:“商农工贾,各有所专,凡在食禄之家,不得与人争利。”[9](卷465《均节赋税恤百姓》,p.4759)宽松的政策为农民从事多样化经营提供了保障。这样,农民为完成国家赋税和养家糊口,扩大了以农业为主体的多种经营,部分失去土地的农民也弃农经商,或靠佣工出卖劳动力维持生计。农民从事多种经营,促进了唐后期商品经济的发展。

唐后期农村经济生活中一个重要现象,就是农产品商品化和商品性农业的发展。以经营土地为生的农民为完成两税中用钱缴纳的部分和购买食盐、农具等日常用品,必须出卖部分农副产品,因此农业中的商品化倾向加强了。宣宗大和年间,京畿地区“百姓多端以麦造面,入城贸易”[11](卷90《和籴》,p.1637);漳浦人林昌业“曾欲舂谷为米,载诣州货之”[6](卷355《林昌业》,p.2813);据黄休复记载,灵池县村民在出卖麦、豆等农产品的同时,还买进醋、食盐等商品进行出售[12](卷8)。除了粮食生产和买卖外,农民还从事商品性蔬菜和花卉的种植、甘蔗、柑橘和棉花生产。陆龟蒙在《江边》诗中记“苏州某菜农种菜达十亩之多”[2](卷629《江边》,p.7275);《太平广记》卷232《张存》条引《酉阳杂俎》载,“大历中,高邮百姓张存,以踏藕为业”[6](卷232,p.1776);长安、洛阳、广州等城市出现了专门以种花为业的花农,宣宗大中年间司马扎所写《卖花者》诗对花农的生产经营作了描写:“少壮彼何人,种花荒苑外;不知力田苦,却笑耕耘辈;当春卖春色,来往经几代。长安甲第多,处处花堪爱;良金不惜费,竞取园中最。”[2](卷596《卖花者》,p.6955)有关唐代后期种柑橘和棉花的记载很多,如《太平广记》卷415《崔导》云:“唐荆南有富人崔导者,(原)家贫乏,偶种桔约千余株,每岁大获其利。”[6](卷415,p.3382)岭南南海广泛种植棉花,“白叠家家织,红蕉处处栽”[2](卷299《送郑权尚书南海》,p.3393);闽地建州也是“叠花新雨净,帆叶好风轻”[2](卷818《送简栖上人之建州觐使君舅》,p.9306)。此外,渔业在唐代后期也发展迅速,《太平广记》中《岳州人》记载:“唐咸通中,岳州有村人,涸湖池取鱼,获龟犹倍多,悉剜其肉截龟板,至江陵鬻之,厚得金帛。”[6](卷133《岳州人》,p.949)专业渔民及半渔半农之家在江南地区人口总数中占很大比重,咸通时期诗人周繇说江州地区“乡户半渔翁”[2](卷635《送江州薛尚书》P7344);杜荀鹤也说益阳县“户口半渔樵”[2](卷691《寄益阳武灌明府》,p.8012)。渔民捕鱼除自食外,还出卖以贴补家用,充添税款。因此,临近河湖之处或城邑附近往往有鱼市。农民除从事农业生产外,也大量从事商业活动。由于两税法不再抑制土地兼并,因此兼并现象更为激烈,出现了“农人日困,末业日增”的现象[13](卷52《食货志二》,p.1360)。唐代后期商业的迅速发展不是偶然的,其社会基础是出现了大量的农民从商队伍。正如后人王钦若所评价的:“农亩益去,人趋其末以为活。”[10](卷494《邦计部·山泽二》,p.5904)农民亦农亦商,部分失去土地的农民甚至专门从事商业活动,或者靠出卖劳动力来维持生活。张籍在《贾客乐》中写到商人“年年逐利西复东,姓名不在县籍中。农夫税多长辛苦,弃业长为贩卖翁”[2](卷21《贾客乐》,p.271),体现了“农夫之心,尽思释来而倚市;织妇之手,皆欲投杼而刺文”[9](卷670《策林·息游惰策》,p.6823)的社会现实。唐人笔记小说中有大量农夫经商的记载,如《玄怪录》卷二《尼妙寂》讲元和年间一个叫尼妙寂的村姑替父、替夫报仇的故事,她的仇人申就是一个亦农亦商、从事多种经营的民户[14](《玄怪录》卷2,p.360);还有一个人名冯大亮,年轻时家贫,靠“一牛拽步磨而自给”,后来逐渐家道殷富,“改置酒肆”[6](卷35《冯大亮》,p.225)。这些记载都表明了农民从事商业经营的广泛性。李翱对当时农民经商的状况作了一个估计:“百姓日蹙而散,为商以游十三四矣”[9](卷634《进士策问二道》,p.6399);穆宗长庆时期,京畿至周至县“三署移民,游首其间,市闾杂业者多于县人十九,趋农桑业者十五”[9](卷736《周至县丞厅壁记》,p.7600)。韦处厚在山南道做官时,所见农村情况是:“山谷贫人,随土交易,布帛既少,食物随时,市盐者或一斤麻,或一两丝,或醋、或漆,或鱼、或鸡,琐细丛杂者皆因所便。”[11](卷59《度支使》,p.1017)由此可见,经商的农民主要经营粮食、布帛、衣服、鱼、盐、茶、醋、油、柴薪、蔬菜、水果等低值产品,而且资金有限,经营的区域比较狭小,仍旧持有轻商惧富的心理。自给自足的自然经济在农民家庭中仍占有不可动摇的地位,但相对均田制下的农村来讲,商品生产和交换是大为发展了,并且为宋代的商业繁荣打下了基础。

农民从事手工业生产主要集中在纺织业、制茶业、矿业等需要劳动力较多的行业。制茶业兴起于唐中期,两税法后南方广泛进行茶叶生产。李商隐曾说到西南地区“泸州所管五县……地接巴黔,作业多仰于茗茶,务本不同于秀麦”[9](卷772《为京兆公乞留泸州刺史洗宗礼状》,p.8048)。文宗大和时,“江淮人什二三以茶为业”[10](卷510《重敛》,p.6115)。孙樵在《书何易于》中,说绵州巴西郡“益昌(县)民,多即山采茶利私自入”[9](卷795《书何易于》,p.8334)。这些都说明出现了一批脱离粮食生产而专门从事茶叶生产的“茶户”和“园户”,这些专业户完全以茶叶的商品性生产为生,茶叶成为他们的“衣食之源”。咸通年间,“六乡之人业于茗者专勤是谋,衣食之源不虑不忧”[9](卷802《祈门县新修阊门溪记》,p.8431)。当然也有许多失去土地的农民只好在茶园中做雇工,如九陇人张守的茶园里,专为采茶就雇佣了百余人[6](卷37《阳平谪仙》,p.235),可以推测其茶园的规模。顾渚的制茶雇工更多,时间更长,“贞元以后,每岁以进奉顾山紫笋茶,役工三万人,累月方毕”[15](卷25《江南道》,p.606)。茶叶栽培代替粮食生产成为这些地区人们的主业,反映了当地商品性茶叶生产的发展,同时也带动了茶叶流通和茶叶市场的繁荣。歙州祁门、饶州浮梁都是当时重要的茶市,白居易的名篇《琵琶行》中“前月浮梁买茶去”的琵琶女的丈夫,就有可能是农民中分化出的中小茶商。两税法后,由于对货币的需求旺盛,农民从事采矿主要是开采铜、金、银等。白居易在《赠友五首》诗中写到:“银生楚山曲,金生鄱溪滨。南人弃农业,求之多辛苦。披沙复凿石,无冬春。手足尽皴胝,求利不爱身。畲田既庸斫,稻田亦懒耘。相携作游手,皆道求金银。”[2](卷425《赠友五首》,p.4689)体现了农民重视金银矿的开采而轻视农业生产的现象。元和时期诗人章孝标在《送张使君赴饶州》诗中,描写了饶阳农村地区农业、手工业并举的多样化经营:“饶阳因富得州名,不独农桑别有营。日暖提筐依茗树,天阴把酒入地坑。”[2](卷506《送张使君赴饶州》,p.5752)

由于农村中商业和手工业的发展需要大量雇佣工人,部分失去土地的农民或农闲时无事可做的农民就成为劳动力的来源。他们长期或短期出卖劳动力,甚至进城打工,以养家活口。佣作坊是雇佣劳动力的集聚地,茅山陈生就曾“到佣作坊,求人负担药物”[6](卷74《陈生》,p.464)。贞元时,广陵人冯俊就是以“佣工资生”的[6](卷23《冯俊》,p.156)。上文所述九陇张守的茶园雇佣百余人采茶的事例,体现了唐后期佣工市场的规模,当时甚至还出现了按日计工资的“日佣人”[6](卷53《麒麟客》,p.325)和按月计工资的“月佣人”等[6](卷243《窦》,p.1877)。在敦煌资料中也有大量雇工契约,不过大都是用于农业生产的。

三、结语

两税法促进了唐代人口和家庭结构的变化,对农村商品经济也起到促进作用。人口的增长和农村商品经济的发展,又对唐代社会产生了影响,如国家商品经济的发展、城市的扩大以及国家税收结构的变化等。

由于农村商品生产和交换的发展,使得一些原来的农村,如作为商品集散地的草市、墟市和茶市等开始向城市转化。唐代前期,唐政府规定“非州县之所不得置市”[11](卷86《市》,p.1581);两税法后农村商品经济的发展打破了这一限制,出现了大量大规模的草市和墟市,很多交易场所发展为州县治所,如灌家口草市就置为归化县,宗州永济县亦由张桥草市改制而来的[11](卷71《州县改制》,p.1263),唐末五代及宋初的许多草市后来都发展为重要的工商业城市[16](pp.310~336)。同时,农村商品经济的发展对城市发展也起了重要作用,正是由于农村商品经济的发展,大量弃农从商的农民、雇佣者以及更多的农产品和手工业品涌入城市,才为城市提供了丰富的商品、市场和劳动力资源,促进了城市商业的繁荣,有力地推动了城市坊、市限制的解除,甚至使长安、扬州、苏州、成都等城市出现夜市的时间提前到来。

在国家税收结构上,由于城市及其商品经济的发展,农村中也大量出现了“茶户”、“园户”、“渔户”、“卖菜家”等专业化的商品生产户,使商税开始在赋税结构中占据重要位置,并前所未有地与农业税并驾齐驱。到宋代这种趋势更得到加强。总之,中唐时期的两税法改革对唐代社会产生了重大影响。它统一了税收,使农村生产和生活趋于安定,从而稳定了安史之乱后农村的混乱局面,并使这一局面延续一百年之久,甚至出现了“元和中兴”的繁盛时期。杜佑称赞两税法是“适时之令典,拯弊之良图”,它使农民“赋既均一,人知税轻,免流离之患,益农桑之业,安人济用,莫过于斯矣”[3](卷7《食货七》,p.158)。两税法是唐代税法改革的最终成果,“奠定了其后1200年间中国农村经济的基本面貌”[17](p.139),对中国农民家庭和农村经济产生了深远的影响。

参考文献:

[1]旧唐书[Z].北京:中华书局,1975.

[2]全唐诗[Z].北京:中华书局,1999.

[3]杜佑.通典[Z].北京:中华书局,1988.

[4]马端临.文献通考[Z].北京:中华书局,1986.

[5]梁方仲.中国历代户口田地田赋统计[M].上海:上海人民出版社,1993.

[6]李等.太平广记[Z].北京:中华书局,1995.

[7]张安福.唐前期农民家庭收支与社会发展[J].齐鲁学刊,2004,(1).

[8]长孙无忌.唐律疏议[Z].北京:中华书局,1983.

[9]全唐文[C].北京:中华书局,1987.

[10]王钦若等.册府元龟[Z].北京:中华书局,1975.

[11]王溥.唐会要[Z].北京:中华书局,1955.

[12]黄休复.茅亭客话[A].四库全书[C].台北:商务印书馆,1986.

[13]欧阳修等.新唐书[Z].北京:中华书局,1997.

[14]唐五代笔记小说大观[C].上海:上海古籍出版社,2000.

[15]李吉甫.元和郡县图志[Z].北京:中华书局,1983.

[16][日]加藤繁.中国经济史考证[M].北京:商务印书馆,1959.

[17][法]谢和耐.中国社会史[M].南京:江苏人民出版社,1995.