中国农村研究网

中国农村研究网

作者:李 洁 发布时间:2018-12-26

信息来源:《社会学研究》2018年第5期

【摘 要】在传统诞生礼俗中,初生的胎儿并不是从一开始就被接纳为家庭谱系中的成员,而是通过“隔离”、“净化”、“重组”、“聚合”等四个相互独立但又彼此依存的仪式环节,实现从“超自然彼岸世界”的脱离,经由“自然之母”的托举与过渡,最终达到与此世人伦社会的聚合。产后的一系列“通过仪礼”让人类生物繁衍的过程附加上社会文化意涵,从而实现了真正意义上“人”及其社会关系的再生产。这一发现对我们反思工具理性背景下的产育期照料模式和家庭关系亦有启发。

【关键词】通过仪礼;家庭关系;共同体;生育;性别

在人口结构和生育政策的双重转变下,生育或者说“人的再生产”的议题重又成为近年来社会学学科领域的热点话题。不同研究从人口结构转变及其后果、国家配套政策和服务设施、性别平等与女性生育意愿等维度展开热烈探讨。然而在此过程中,“人的再生产”很容易被化约为一种基于工具理性的目标和对象,以及围绕着这一目标实现产生的责任分配和效率问题,而忽略了这一议题背后的伦理、价值和社会文化意涵。

本文的正标题《“人”的再生产》(Reproducing Men)来源于对吴懿礼(Wu,2010)的医学史著作《女人的再生产》(Reproducing Women)的反思与推进:(1)“生育”这一过程所涉及的绝不仅仅是女性主体的再生产抑或作为人口学对象的新生儿的降临,而是涉及更为抽象和本质意义上的作为“类属”的“人”(大写的Men)及其社会关系的再生产。(2)“Reproduction”本意是生物有机体后代的繁殖,马克思在《资本论》中将这一生物学概念带入政治经济学分析范畴,意指持续不断、重复进行的生产过程,并在《德意志意识形态》中指出:现实的人不仅要进行物质生产、人的自身再生产、精神生产、人与自然关系的再生产,而且还要进行社会关系的再生产。就此而言,本文的标题具有双重意涵:表面上意指中华帝国末期与“人的生育”有关的礼俗和仪式的研究,实质上却是希望透视那些看似鬼神信仰与巫术实践的背后,中国传统社会一整套亲属制度、人伦秩序与社会关系的延续和再造。

李安宅先生在《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学的研究中》中写道:“中国的‘礼’字,好像包括‘民风’(folkways)、‘民仪’(mores)、‘制度’(institution)、‘仪式’和‘政令’等等……既包括日常所需要的物件(人与物、人与人、人与超自然等关系的节文),又包括制度与态度”(李安宅,2005:3-5)。如果说“礼”是流行于上层社会、被文字正式记录下来的仪轨和政令,那么“俗”则可被视为一定文化范畴中被普通民众所普遍接受、在日常生活中广泛运用的社会实践。“礼”和“俗”之间尽管存在一定界限,但在特定时空和文化范围内是相互影响与渗透的——它们共同反映着民众在特定社会环境下对“人—自然”、“人—人”、“人—超自然世界”的认识和理解,以及在此基础之上的伦理日常与行为实践。

生育在中国帝制时期的重要性毋庸置疑。早在先秦至西汉年间,贵族社会就已经围绕孕产形成了相对严格和完善的社会礼制,并具有神圣性和制度化的特征(李安宅,2005)。但是尽管被置于《内则》一章,《礼记》中关于孕产的记述却仍然围绕着公共空间下的正式仪轨形式,而并未呈现关于女性产育内部空间的仪式规范。到宋元时期,文献记载中的礼仪实践已经从贵族社会扩展到都城居民中的富庶群体,并开始呈现更加市井化和日常化的俗民取向(孟元老,2014;吴自牧,1984)。由于此时的儒家经典开始强调母亲在“人的再生产”过程中的双重重要性(“自然与文化”),关于女性孕产和育子的中医与士人作品开始涌现,但此时的文献仍然缺少对那些隔绝于男性群体的女性内部礼俗生活的系统化描写(伊佩霞,2004)。到清代末年,诞生礼俗进一步扩展至城乡社会中的普通庶人群体(邱雪峩,1935;王纯厚,1940;陈封雄,1940)。尽管俗民的仪式实践未必保有旧式上层贵族在制度化仪式中所具有的观念性与诗意性的特征(罗梅君,2001),且表现出更加明显的世俗化和功利化取向,但却延续了基本的仪式结构与象征。这一时期的另一个重要特点就是关于礼俗的文献记载开始对女性群体内部生育空间进行详尽描绘和记载,这一重要转向与帝制晚期女性主体性的不断增长以及医疗模式和文化规范对女性情感和行为的关注密切相关(吴一立,2011)。

我们如何去理解那些繁杂、零散却又显得刻板和一丝不苟的各种产后禁忌和巫术?在那些看似愚昧可笑的仪式背后,是先民对宇宙秩序和生死观念的何种观念与信仰体系?在这一层面上,杨念群(2013)、翁玲玲(2004)的研究分别从“生、死空间转化”和“通过仪式”的角度探讨了“接生婆”和“月子”礼俗的社会文化意涵,对本研究的展开具有一定的启发意义。但是再进一步而言,作为“通过仪礼”的“边缘者”究竟经历了何种结构状态的转换?在父系继嗣制度下,作为生育主体的女性承担了何种角色?以新生儿父亲为代表的男性亲友又以何种方式参与到产育过程之中?帝国末期的产育礼俗如何维系了传统家庭人伦秩序的再生产?

本研究主要以燕京大学硕士论文(邱雪峩,1935;王纯厚,1940;陈封雄,1940)及民国时期民俗学者(郭立诚,1979;江绍原,1989;胡朴安,2013)收集的历史资料作为研究文献,并辅以中医古籍(3)及其他文献记载中的相关资料,整理再现清末民初传统社会诞生礼俗的基本仪式结构。通过对仪式背后的象征图式及其社会文化意涵的思考与分析,探究中国传统社会在面临人口再生产这一家庭重大门槛事件过程中的制度维系与再造,以期推进对中国传统产育文化和人伦关系的理解,并为反思当下的产育制度和照料模式提供借鉴。

一、生门与阴阳两界

民风、礼俗、典章、制度归根结底是一种关乎民众精神和理想的文化系统。诞生礼俗亦基于传统社会对宇宙万物间关系的理解和阐释,特别是对生命之由来、生死之界限与转化以及生殖过程本身的理解密切相关。

(一)阴阳生死

“中国古代文明中的一个重大观念,是把世界分成不同的层次……中国古代许多仪式、宗教思想和行为的很重要的任务,就是在这种世界的不同层次之间进行沟通”(张光直,1986:4)。郭于华在对民间丧葬礼俗的研究中进一步指出,中国人的生死观“是潜存于人们内心的一种二元对立的文化意义结构。这种二元性可以表述为生与死、人与鬼、子孙与祖先、阳世与阴间的对立并存”(郭于华,1992:182)。尽管中国传统民间信仰在生死之间划出了一道界限,但阴阳两界并非截然的对立和分割,而是在某些特殊的条件下保持适当的沟通甚至转化。(4)人死归土谓鬼,农业社会信仰土地蕴含着万事万物生发成长的原初动力,将死者埋于地下的行为与“视死如归”的观念相映照,先人们相信灵魂可以超越肉身而存在,穿梭于阴阳之间,摆脱生死的桎梏。

社会秩序的生发源于人的内心对天地万物的感通和对生死命运的敬畏,探讨生死两界的关系是理解人的社会性的重要视角。以往研究认为传统社会中“人与鬼神的关系更多地表现在丧礼和祭礼里……丧礼是最能透视人之社会生活的结构与意义的礼仪性时刻”(吴柳财,2018:68-71),但却忽视了与之同样重要的生死交汇的另一个节点——“生礼”及其背后所呈现的传统社会礼俗中对人、鬼神、祖先和社会神圣性的理解与实践。如果说丧礼所要面对的是如何恰当地处理逝者与此世的关联并妥善地去往另一个世界的议题,那么“生礼”所要处理的就是如何迎接从另一个世界降临的“新生儿”,以及帮助其与此世建立联系和纽带的过程。

尽管先民很早就注意到性交与生育的关系,但在民间信仰中,仍然流传着“感孕说”、“投胎说”、“神主说”等超自然世界对人类生殖的神圣作用,先民相信孩子的降临或是先人转世,或是根源于某种超自然世界的“因缘”或“福报”(邱雪峩,1935;郭立诚,1979)。尽管阴阳生死之间存在某种循环往复、生生不息的联系与纽带,但却并不意味着二者的任意杂糅和混淆。事实上,“世俗世界与神圣世界之间不存在兼容,以致一个体从一世界过渡到另一世界时,非经过一中间阶段不可”(范热内普,2010:2)。(5)

(二)“通过仪礼”与“门”的隐喻

基于对各个民族形式各异的仪式进程的研究,范热内普提出了“通过仪礼”(le schema des rites de passage)的分析概念,意指那些帮助个体从某一个确定的世界过渡到另一个确定世界的典型仪式进程。在范热内普看来,一个社会类似于一幢分成若干房间和走廊的房子。越是文明的社会,房子的内部结构就越精细,不同房间之间的门也会更宽敞;但在半文明社会,房子内部的每一个区隔都被小心地分开,必须经过一系列的“通过仪礼”才能从一种状态过渡到另一种状态。作为象征意义上的“门”既是跨越内部世界与外部世界的空间标志,也是连接圣俗世界的关口。与门相关的其他象征物还包括门槛、桥、船、钥匙以及被挂在门框上的神圣物。

就此而言,中国传统社会中的诞生仪式就是象征意义上的“生门”(life gate),透过这道屏障,灵魂穿越了超自然世界的边界,与新的世俗世界和家庭伦理秩序实现结合。在这样一套宇宙观念的构想之下,生育就不仅是生物体的繁衍或降生,而是关乎来自另一个世界的神圣精神的引渡和安置。只有经由恰当的禁忌仪式处理完与另一个世界的交接之后,“通过者”才有可能迎接属于此世的“洁净”与秩序(道格拉斯,2018)。

特纳进一步强调了“阈限”(liminality)阶段的重要性:“cunicular这个词——意为‘在隧道中’——或许能更确切地描述这一阶段所具有的特征——隐秘、有时周围一片黑暗,到处充满神秘……仪式主体的地位开始变得模糊不清,非此非彼,介于分类体系有明晰地位的各个点之间。在这一阶段,它将经历一次象征之旅,在这片旅途上既没有他过去生活的痕迹,也不带有将来生活的任何特点”(特纳,2007:277)。如果说“结构”意味着社会的基本模式,那么“阈限”则是结构之间的情形。处在这一状态下的社会关系是对固有社会关系模式的彻底颠覆,这一阶段的仪式主体具有某种“结构上的不可见性”、身份上的模糊性以及社会结构的局外感等特征。在特纳看来,社会正是在结构和反结构的循环往复中得以形成连续的流动过程。

“通过仪礼”被人类学和民俗学广泛应用到不同地区和类型的仪式分析中,但是通过对中国传统社会诞生礼俗的考察,本研究发现:与之前研究者所关注的初民社会中只涉及单一主体、在特定时空框架下、线性单向的一次性仪式过程不同,中国传统社会的诞生仪式涉及多重关系主体,在不同时间段被反复展演和推进,从而实现逐层确认与通过,并最终重新确立与再生产社会结构的复合性仪式过程。尽管本文仍然沿用了“通过仪礼”这一经典概念作为分析的切入工具,但却将其置于更加复杂与成熟的中华文明体系之下,以呈现中华帝国末期日常礼俗背后的基层社会结构及其运作模式。

二、危险的隧道与关卡

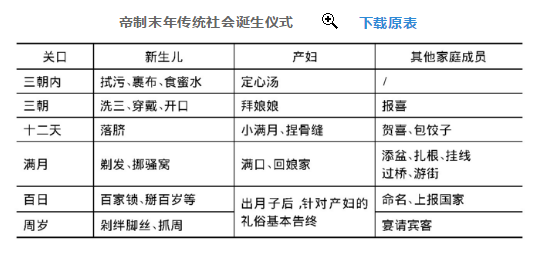

门的隐喻容易让人误解为这种过渡状态是即刻和短暂的,但实际上大部分通过仪礼的礼俗都需要延续一段时期,借以调整社群成员的状态和关系。怀孕和分娩因其脆弱性、危险性和不确定性,更是一段充满恐惧和担忧的时间。诞生仪式或许并不适用于简单的“门”的隐喻,而更像特纳意义上的“隧道”,这是一条狭窄的、黑暗的、四周封闭的狭小通道,其中暗含着各种不可言说的危险与神秘因素,需要持续的甚至是“过度”的谨慎和小心。这一条封闭而狭窄的通道又由一系列特别危险的“关口”所构成,新生儿及其母亲在这期间需要加以特别的保护和防备。下表以郭立诚、江绍原、邱雪峩等民国时期民俗学者的记载为依据,收集整理了清朝末年京津、江浙、闽赣等地区的诞生礼俗仪式。研究发现,尽管各地的诞生礼俗在具体细节上有所差异,(6)但却在仪式结构和象征意涵上展现出惊人的相似性。

传统社会中的诞生礼俗主要包括“三朝”,产后第十二天(或者产后“七天”,被称作“一腊”),满月(有些地方是男孩出生满二十九天,女孩出生满三十天),百天以及“周岁”等关口。仪式主体并不仅限于新生儿或产妇,而是涉及更为广泛的其他家庭成员。本文的重点并不在于对不同地区或阶层间诞生礼俗的梳理和对照,而是探讨那些纷繁复杂的仪式背后传统社会共同的象征结构与社会规范。

三、隔离与净化

费侠莉在对中国传统妇科医学的研究中指出:“分娩是一件危险的、会带来污秽的事情,它需要在一个严格隔绝的地方进行,而且还需要对超自然的外部影响特别注意。母亲的风险可以影响到孩子,还可以影响到分娩时与她接触的人……因此,‘坐月’期有很多仪式上的限制和危险”(费侠莉,2006:97)。

(一)对“边缘者”的隔离

在中国传统社会中,女人一旦怀孕就被置于隔离状态,这种社会隔离在产后一个月左右的时间内达到高峰。在此期间,新生儿和产妇被视为一体,处于神圣世界与世俗世界之间的过渡、模糊状态中。(7)

1.边缘者的神圣性:阴、邪、毒

中国传统社会中妊娠与医疗的不确定性使鬼魂侵扰的观念在很长时间内形塑着人们对人类孕产的理解。即便是成书于古典中医标准化和现代化运动期间的《中国医学大辞典》(谢观,1921),在收录现代胎儿解剖图之后,也继续探讨了“痰胎、气胎、水胎、血胎、异胎、鬼胎”(转引自吴一立,2011:74)等各种古怪异邪的胚胎形式。产妇亦由于其紧张且危险的分娩经历,被视为与阴间尚有重重关联,需要加以特殊对待。(8)

“邪”的概念在此包含了双重含义:产妇的特殊身份不仅使其自身容易沾染污秽阴邪之物,也容易给周围的人带来不祥。产房门口要挂一块红布,既能告示外人这里有人生产,避免不速之客的闯入;红色本身也具有辟邪和防御的力量,能够吓退某些邪灵。与之类似,产妇头上也要扎红色的头巾,以避免受到危害;产房中的镜子要反过来挂,以免照见那些不应看见的“污秽”东西;还有旧俗将雨伞置于门口或产床上,以防“产鬼”作祟(许奉恩,1988)。

产妇坐月子期间如果误入他人家门(包括自己娘家),被认为是“血腥扑宅”,会造成亲友反目,需要向别人祭宅赔情。夫妻在此时不能同房,以免给丈夫及其家族带来厄运。民谣有云:“宁叫家里丢口人,不叫月子婆娘扑住门”,所有人都会避免和这一群体的接触,连强盗也没有兴趣进入这样一个产房进行抢劫。产褥期死亡的产妇和婴儿(特别是男婴)更被认为是前世罪孽深重,此世宿怨难解。(9)

人们不仅认为产妇身上沾染有污浊之气,而且相信新生儿体内带有的“胎毒”引发了新生儿早期的一些身体症状和疾病,例如鹅口、垂痈、重腭、褥疮等症。胎毒的起源一般有“血秽”和“欲火”两种解释。前者认为胎毒是胎儿在母体内“食母血秽”所致;后者则认为男女交媾性“热”且“不洁”,故而造成胎毒(费侠莉,2006:158)。

2.边缘者的脆弱性:虚、风、寒

中医妇科认为:“妇人属阴,以血为本,但人肖天地,阴常不足。妇人加有哺乳、月经之耗,是以妇人血病者多”(卓雨农,2016:14)。分娩时的大量失血以及随之而来的身体“降温”又进一步削弱了女性的身体,使得产妇的身体变得内部虚弱,容易感染“外邪风寒”。(10)

对妇女而言,产后血亏气弱,风寒更是极易乘虚而入。《傅青主女科》认为:妇人产后血虚,正气不足,寒凝血瘀,留阻胞宫,容易导致小腹冷痛,恶露不行。妇女产后的关节骨痛则被认为是“风气逐血”,风进入皮肉与骨头之间,粗砂流动,产生疼痛或者骨痛。《太平圣惠方》中还将气血虚损、外感风寒视为导致妇女心神惊悸、癫狂、烦闷、脾胃不和、头目旋眩等其他一系列身体症状的重要原因。(11)

为了抵御外寒,产妇最重要的就是保暖,以免感染“月内风”。不论冬夏,洗头、洗澡以及接触凉水是完全禁止的。产妇还需要进食“温热性”的食物来对抗内寒,这些食物或者食材本身就是热性的(如红糖、酒酿、生姜等);也有的食物因其烹饪方式而属于热性(如热汤面、沸水煮开的荷包蛋、热油煎炸的点心等)(罗梅君,2001)。

正如分娩使母亲沾染了污秽容易受到侵害一样,婴儿也容易受到外部力量的危害。其中最主要的是“脐风”,又叫“七日风”,是由于新生“断脐处理不当,秽浊风邪侵入脐中所致的全身性疾病,临症表现为身热面黄,啼声不出,舌强唇青,痰多气促”(方燕,2008:140)。对新生儿也需要采取类似的防范措施,防止受到“风寒”的侵害。(12)

(二)对彼世诸般的净化

在对处于过渡状态的新生儿母子进行社会隔离的同时,还需要在各个“关口”举行特定的仪式来逐步切断他们与另一个神秘世界的联系,从而在隔离的同时逐步实现对彼世诸般的“净化”。

1.洗三

翁玲玲(2004)在对台湾地区传统民俗的研究中发现:孩子出生之后,并不对其进行彻底的清洗,而只是用布擦去身上的血污;也不给孩子穿上真正的衣服,而是用棉布简单包裹;刚出生一两天内,也不必哺乳,只用洁净的棉花球沾甘草水滴入口中即可。类似礼俗中对新生儿“三朝内”的养育行为具有典型的“隔离”意涵,意味着新生儿尚未从情感与身体上被现世家庭所真正接纳。“三朝”是新生儿出生后第一个重要的关口,只有通过出生后三天的这重考验,新生儿才被接受为此世的“生灵”,举行洗三、穿戴、开口等后续仪式。

“洗三”仪式是指孩子出生满三天时,对新生儿身上的污秽进行彻底清洗,并为其接下来仍要面临的挑战和危险提供相应的保护措施。洗三仪式由沟通阴阳两界的接生婆主持,她被视为将孩子从混沌不分的状态里接入尘世的第一人,因而在这一刻享有很高的权威。清洗时需用熬煮几个小时的含有艾叶的热水清洗孩子的全身,洗去身上的血污和肮脏,并能起到祛病辟邪的功效。(13)

“洗三”只是一系列净化仪式的开始,而非结束,这种净化的不彻底性可以从洗三仪式的主持者“接生婆”身上得到验证。传统观念相信生产的不洁净具有某种感染性,作为沟通阴阳两界的接生婆更会受到这种血秽的影响,容易“接生给接死了”,接触她们会“血气扑门”(贺萧,2017;费侠莉,2006)。因此,尽管产婆的工作至关重要且无可替代,(14)技术高超的产婆更是受到各种优待,但这些都无法改变旧时产婆低下的社会地位,通常只有穷苦人家的老年妇女愿意担任此一职位(杨念群,2013)。由这样一类沟通阴阳两界的边缘人群承担“洗三”仪式,本身也表明此时的净化仍然是阶段性和不彻底的。参加“洗三”仪式的宾客仍然只能是关系亲密的女性,男性的“阳”气容易在这类不洁净的仪式中受到侵害与削弱。(15)

2.“请娘娘”与“送娘娘”

北平新生儿家庭在临产前通常会在产房隔壁的房间或院子里摆一张供桌,供奉“催生娘娘”或“送子娘娘”等木刻雕像,以保佑生产顺利和母子平安。(16)这些女性神灵分管孕、生、养、育等不同方面,普通百姓家中按照财产丰厚和需要供奉数量不等的娘娘木雕。这些娘娘从临产期起一直供奉在家中,庇佑孕产期母子平安,直到整个洗三仪式的最末一项,就是要把产前“请”来的象征神圣世界的“娘娘们”送回她们原本的世界。(17)在传统信仰中,孕产这一模糊阶段的平安度过需要来自另一个世界的神灵庇佑;但在顺利完成社会身份的转化之后,也需要在恰当的时刻切断与另一个世界的联系,以确保不同世界能够按照各自的秩序来运转。

3.满月剃发

很多民族将头发视为生命力的象征,或者灵魂栖居、出入的通道,与本人具有某种同感的关系,经常被用于在巫术或纪念物中。而胎发又因其生长在母体之中,与另一个世界更具有某种不可言说的关联,需要在满月时剃除。但头发——特别是头顶“囟门”处的头发,又能够保护新生儿的灵魂,以免其从未长成的天灵盖中飞走,(18)因此苏、浙、皖诸省习俗中剃胎发并不净除,而是留下头顶的一簇。(19)剃下的胎发亦被视为与新生儿具有某种奇妙的联系,因而不能随便丢弃,各地习俗皆需以某种特殊方式妥善加以保存。(20)

4.剁绊脚丝

周岁这一天是幼儿学习走路的开始,在场的一个人要负责用刀把缠绕在幼儿两腿之间、遗留自另一个世界的绊脚丝剁掉,扶小孩的人和剁的人之间还要大声问答:“剁什么呀?”“剁绊脚丝!”如此连说数遍,象征着彻底割断新生儿与另一个世界残存的最后一丝关联。(21)

上述对“阴邪”、“污秽”、“隔离”、“净化”的讨论或许在今天看来略显保守,但却恰恰是先人对彼世超自然世界之存在的构想与信持,奠定了此世人伦秩序得以构建的神圣基础。也只有在斩断与那个世界的羁绊与残留之后,才能为接下来社会纽带的建立与伦理秩序的塑造奠定清晰的边界起点。

四、重组与聚合

在这一阶段的生育仪式中,产妇原本被中断的社会生活被重新组建起来;新生儿也在通过尘世间的重重考验之后,被逐步宣告和接纳为家族谱系成员。

(一)产妇社会生活的重组和恢复

对产妇而言,产育不仅意味着身体所面临的一系列变化和调整,更重要的是由此而来的一整套社会角色与规范的重新确立。从“十二天”到满月期间的产后仪式旨在协助产妇及其家庭成员确立新的身份认同与社会关系,平稳度过家庭生命周期的重要转变期。

1.捏骨缝

产后第十二天,也叫“小满月”,中国北方地区有“捏骨缝”的习俗。人们在一次象征性的仪式中缝住产妇衣服下摆的缝;同一天,娘家会送来包好的饺子或者包饺子的配料。(22)民间信仰认为生产会让产妇的骨盆和关节打开,这一仪式有助于帮助产妇的骨头和关节恢复到孕前状态,避免留下产后遗疾和病痛。小满月仪式之后,对产妇的禁忌开始放松了,产妇可以从床上下来在房间内活动。

借助这一仪式,产妇及其家人强化了这样一种观念:经过孕育和分娩,产妇的身体已经发生了不可逆转的变化。伴随着孕产期身体重组的是产妇在夫家身份的转变:汉人妇女在生育初生子之前,只被视为家庭中的工作人员;直到生子之后,才能在中国家庭的最小单位“房”的架构下成为“祖先”谱系中的一员,得到子孙后代的祭拜,而非游荡无依的孤魂野鬼(池田敏雄,1962;陈其南,1990)。由于产妇对家族谱系再生产做出了贡献,其在社群网络中的位置也发生相应的变化,理应在繁衍子嗣时享受优待。

2.满口

在孩子满月这一天,按北平习俗,要给产妇“满口”:生完孩子之后,产妇的肚子是空的,需要以丰厚的食物将其重新填满。(23)“满口”的食物要多到产妇吃不下掉出来,但即便是剩下的食物,也不容他人觊觎,而要留待产妇下顿独享。(24)农业社会历来崇尚内敛、节俭,缺少直接的情感表达,通过满月这天略显铺张与夸大的仪式彰显产妇在月子内得到了格外优待和照顾,以与日常的世俗经济生活相区别。

除了慰劳产妇生产、哺乳艰辛的实用价值之外,仪式过程也蕴含着产妇从孕产期的模糊状态重返日常家庭生活的象征。“满口”不仅是产妇生理正常化的一部分,更是其重新恢复正常社会生活的重要时点。过完满月及‘满口’仪式后,产妇可以从之前被隔离的“产房”中出来,开始以新的社会身份重新参与社会交往之中。

3.挪骚窝

经历完满月的一系列仪式之后,新生儿和产妇也被正式允许从将其隔离了一个月的“月房”/“暗房”中搬出。传统月子期,新生儿在几近封闭的空间内排泄呕吐,又不允许产妇洗澡、洗头,再加上室内空气不流通,房间内往往腌臜不堪,需要进行彻底整理和清扫。新生儿满月要搬出“月房”、移至另一个房间的习俗在宋代开始已有记载。(25)此时,边缘者的身份转化被具象化为一种空间移动,从一个地方搬到另一个地方的行为也被视为人从一种状态过渡到另一种状态的象征(范热内普,2010)。

产妇和新生儿从“月房”内走出之后,传统产后礼俗中针对产妇的仪式就基本结束了。在很多地区,产妇在满月后会携新生儿回娘家住一段时间,实现从“新妇”到“人母”的身份转变与回归。

(二)对新生儿降临的逐步接纳和宣告

与对彼世因素的“净化”一样,新生儿与此世的“聚合”亦是在各个关口中逐步展开的,从而最终实现对新生儿诞生在家族内、外逐层扩展的宣告与接纳。

1.开口:母子间身体关系的确立

在洗三这一天,要给新生儿“开口”。旧俗相信:对出生一两天的新生儿并不进行哺乳,台湾当地新生儿出生后三天内就有“食蜜水”(26)一俗。北京等地亦是等到“洗三”礼仪当天,才对孩子进行全身清洗,给小孩穿戴正式的衣服,同时请人给孩子行“开口”仪式之后,产妇才开始给孩子哺乳。(27)此一仪式具有对新生儿生命力进行考验与检测的意涵:只有平安度过三朝之后,新生儿的肉身才被认为顺利通过了分娩之后的危险期,从身体上被母亲正式接纳,并通过哺乳进一步激发与增进母子间的自然情感纽带与关联。(28)

2.报喜与贺喜:姻亲间讯息的传递

“报喜”是在婴儿出生满三朝之后(一般是在产后三天到七天,俗称“一腊”之间),婿家要准备礼物到岳父家通报,感谢女方父母的养育之恩。(29)岳家收下礼物之后,多在产后第十二天置备给产妇补身的食品和新生儿穿戴的衣物送至婿家,俗称“贺喜”或“送庚”。(30)尽管礼物的具体形式因地而异,但在这样一个讯息通报、礼物共享、姻亲同贺的过程中,两个家庭通过“报喜”与“贺喜”的仪式往来,象征彼此间血统的交换与融合,从而进一步巩固姻亲家庭的纽带联结。

3.满月:亲友同贺

满月亦称“弥月”,此时新生儿和母亲已平安度过产后隔离期,主人在这一天要置办满月酒席,遍邀亲友。中国北方地区有“添/填盆”的习俗,宋代《东京梦华录》已有关于这一习俗的详细记载,至民国初年并未有根本性的改变。(31)在添盆仪式中,“用彩色细线缠绕”象征着与更广泛的亲友发生重重关联;(32)“用钗子搅动盆里的水”象征着川流不息的生命与活力;投放礼物和祝福的“添盆”则更是来贺亲友对新生儿的承认和接纳。满月后的新生儿母子已经顺利度过产后污秽期,被亲友们视为走出“通过仪礼”隔离期的社会成员重新接纳,并借助捆绑、馈赠、同餐共饮等典型的聚合仪式帮助边缘者与新的世界确立重重关联与纽带,从而增强其长留此世的羁绊。

4.百日:父子间精神关系的确立

尽管从表面的形式上看,满月和百日似乎都要开筵作庆,宴请宾客,似乎并无太大区别;但通过对仪式及其象征的深入分析,则能看出“百日礼”在两个层面上持续推进了孩子与此世人伦关系的聚合。

其一,从象征自然性的母子关系过渡到象征精神性的父子关系。母子间关系的确立是相对直观和自然的;父子间的关系则是间接和抽象的,无法通过身体的关联直接得以确认,而是依赖一系列社会制度和仪式加以确立和宣布,因而也显得更为复杂、正式和具有等级象征意涵(吴飞,2014)。以《礼记·内则》中记载的贵族家庭嫡长子见父仪式为例:(33)妻子从怀孕末期开始就与丈夫隔离,单独居于侧室,一直到分娩之后都不能与丈夫直接相见,只能通过贴身姆母传递消息。直到三月之末,丈夫才在重要仪式典礼上重新迎回妻儿:“男女夙兴,沐浴衣服”——足见这是家族正式礼仪,阖家男女严阵以待;“夫入门,升自阼阶”——象征宗庙秩序对嫡长子的认可和接纳;(34)“父执子之右手,咳而名之”——父亲给孩子正式命名,象征父子抽象关系的确立,上报层层国家机构,则新生儿成为被皇权国家认可并正式记录在案的目标人口。庶人家庭在仪式规格上会更为简朴,但在清朝末年,民间社会中仍然普遍采用由父亲或祖父在百日这一天正式命名的仪式。至民国中后期,由于官方户籍管理的要求,新生儿命名的时间提前到满月,一般仍是由父亲或祖父正式命名(王纯厚,1940)。

其二,新生儿开始逐步走出家庭内部空间,接触更加广阔的社会群体,特别是要开始面对和处理与陌生人之间的关系。百日礼中的诸多与“百”相关的象征,如江西旧俗“百家锁”、(35)北平旧俗“掰百岁”,以及流传至今的“百家衣”、“百家饭”等都强调让孩子在百日这一天接触三教九流、男女老幼、纷繁复杂的各色人等,并相信这种让孩子与世间诸相人等发生关联的仪式能够对孩子起到预防和保护作用,帮助孩子长留此世。

5.周岁:自主意识的萌芽

周岁礼既是诞生礼的总结,也是寿礼(生日礼)的开始。有关周岁仪式的记载,最早可上溯到南北朝时期(颜之推,2016);至唐宋时期,“抓周”已遍及全国,谓之“试晬”或“周晬”(孟元老,2014);清末民初,民间仍然广泛盛行此礼(胡朴安,2013)。抓周礼寓意着新生儿不再只是出现在仪式上的被动客体,而是开始具有自主意识的萌芽,开启了作为行动主体参与社会仪式中的进程。

从前文的分析中可以看出,新生儿与此世的聚合并不是一蹴而就的,而是经历了一整套“通过仪礼”的准备与推进:(1)出生一两天的婴儿不仅不被视为正式的家庭成员,甚至还处在“人/非人”的模糊边界上。(2)只有经历过前三天的隔离并经受住考验之后,新生儿的肉身才被视为具有足够的生命力长留此世,被母亲通过哺乳仪式从身体上接纳。(3)此后,新生儿出生的喜讯开始在关系亲近的亲友间传播,姻亲关系得到进一步巩固。但此时的母子二人仍然没有从产后的隔离状态中完全脱离出来,仍然只能在“月房”内接触到有限的女性亲属。(4)只有到满月仪式之后,新生儿母子才被视为脱离了孕产过程中所沾染的血腥污秽,重新被更广泛的亲友接纳为正常社会中的一员,且通过满月仪式实现与此世的进一步聚合。(5)“百日礼”意味着新生儿从象征着自然和身体性的母子关系逐步走向了代表社会和精神性的父子关系,并开始与更广阔的社会共同体发生关联。(6)“周岁礼”则意味着新生儿作为具有自主意识萌芽的独立个体迈出其参与共同体生活的第一步。

五、生育、性别与亲属制度

本研究的目标并不止于上述类型学的划分,而是希望以此为契机,进一步思考传统社会在生育、性别和家庭领域的内在结构、秩序及其在人口再生产过程中的维系和再造。

(一)作为一种复杂文明形态下的“通过仪礼”及其社会意涵

从阴间托生到阳世的过渡阶段需要借助“隔离”—“净化”—“重组”—“聚合”这四重仪式环节加以实现。这四个环节之间虽有逐步脱离彼世过渡到此世的逻辑顺序,但却不是简单线性替代过程,而是逐层扩展、循环演进,上一重接纳与宣告的结束意味着下一重(更宽松的)隔离的开始。具体而言:(1)三朝内是第一重隔离,洗三是净化的开始,“开口”意味着母亲对孩子的身体接纳;(2)小满月(十二天)是第二重隔离的结束,“捏骨缝”是对产妇身体重组的开始,“报喜”和“送庚”是家族内部对新生儿的接纳和讯息宣告;(3)满月是产妇和新生儿结束“暗房”隔离,开始新一轮净化(剃发、沐浴)与重组(满口、挪骚窝),同时向更广阔的亲友宣布新生儿的降临;(4)百天则是父子间精神伦理关系的确立和父系家族对新生儿社会身份的正式接纳,新生儿开启与陌生人之间的社会关联,以及初生人口对国家机构的上报和记录等等。由此呈现出一种螺旋式推进的逐层“通过”与“展开”过程。

相比西方研究者对初民社会原始仪式线性流程的简单描绘,作为一种更加成熟与复杂的帝国文明模式,中国传统社会显然发展出了一套更为复杂、立体和颇具延展性的社会—时间结构。(36)通过不断重复再现、螺旋上升的礼仪模式,仪式通过者被逐层扩展的社会关系所接纳,并逐步确立起新的社会关系和角色行为;与此同时,社会地位与角色关系转换的讯息也被逐层传播给社群中其他相关成员,以便据此重新调整相互之间的权利义务关系和互动模式。这样一套产育礼仪不仅在观念形态和情感上,同时也在实践和行为层面成为家庭关系的黏合剂,并继而通过与亲友、乡党、邻里们的礼物交换和聚集,成为一种社会联结模式,再生产了社群关系的总和。

(二)“天—地—人”的转化与过渡

进一步而言,此一“通过仪礼”并不仅限于对此世人伦关系的调整,而是要面对和处理更为广阔的时空背景下人与超自然世界之间的潜在关联和“生死界限”跨越等神圣议题。而这恰恰无法回避女性在生育过程中的独特位置及其与父制家庭之间的区别与联系。

1.女性生殖隔离与“自然之母”的托举

社会学研究历来重视对丧服制度的考察,此一制度被视为对传统人伦关系的规范性安排和集中体现,并以此为基础来探讨中国传统社会差序格局和亲疏尊卑的立体结构(吴飞,2011;周飞舟,2015)。但在此类“由生入死”的转化仪式中,女性的位置和性别之间的关系一般是被概略而谈的:亲属法或者被视为对女性的压迫与牺牲(陶希圣,1928);或者认为即便女性获得了某些夫权或父权的代理权,但却无法改变女性依附性的根本属性(白中林,2014)。女性主义研究者对这种海德格尔式的“向死而生”的此在观念提出了批判,认为这一男性取向的研究视角过于强调所有人朝向死亡的不可避免性及其在人类社会秩序中的重要象征意义,而忽略了女性在生育中承担的自然角色及其对“生”的本能渴望与诉求(Adam,1995)。本研究正是希望将之前被忽略的“生礼”重新带回研究视界之中,来加深对中国传统社会,特别是家庭制度中女性位置和性别关系的研究与关注。

在农业文明时代,“大地与母体、农事神与生殖神、始祖神之间都有着同一或类比的关系”(郭于华,1992:140)。中医理论亦在“阴”、“土地”、“农业”和“生殖”之间建立起某种古老的关联:在这一视角看来,胚胎的生长如同种子的发育一样需要温暖的环境(Wu,2010)。分娩时的血、体液、乳汁、新生儿的排泄物等正常社会秩序中“不可见”的那些生物原始因素,标识出了由女性及其生殖力所代表的生物/自然世界与社会结构的边界。(37)宗族家长、新生儿父亲以及由中医所代表的男性上层知识精英都无法穿透由女性原始生殖力所形成的隔离边界;在这样一个女性生殖隔离空间中,有关怀孕、分娩和照料的生殖经验与超自然信仰在女性社群成员内部口耳相传并形成其独特的知识论话语体系;原本没有血缘关系的婆媳之间通过产后照料确立起拟血缘制的抚养—赡养关系;并通过“洗三”、“开口”、“拜娘娘”等女性群体的内部仪式行为实现性别内部的情感纽带与命运关联。

“婴儿的命运和对婴儿的保护落在了妇女、保护神及命运神的身上,包括娘娘们在内,似乎她们更容易接近这些力量”(罗梅君,2001:50)。女性以及女性所代表的自然力量就这样成为将新生儿迎自另一个世界、考验并保佑其最初生命力、对其进行早期生物喂养和照料的绝对权威。这个意义上的“自然之母”不仅包括新生儿的生物母亲,还应该包括作为两个世界之间联系人的“接生婆”、负责照料新生儿母子的女性亲属(产妇的婆婆、母亲、嫂子等),以及那些庇佑新生儿母子平安的来自超自然世界的“娘娘”们。也是借助了抽象意义上“自然之母”的过渡与托举,新生儿实现了“从昏暗升入日光,从非现实升入现实,升入有意识的客观存在,即是属于女性的、地下规律的上升运动”(黑格尔,1979:22)。

2.男性亲友的参与和人伦秩序的确立

尽管通过女性及其所代表的原始生殖力量的过渡与托举,新生儿脱离了超自然世界,获得了“肉体”的实在,但却尚无“社会”的实在。此时的新生儿虽然在形体上是“可见”的,但在结构上仍然是“不可见的”——“他们一无所有,没有地位、财产、标记、世俗的衣物、亲属位置,没有任何可以将他们在结构上界定区分于他们同伴的东西”(特纳,2006:95)。如果说母亲和女性亲友的参与主要代表着生物意义上人的自然繁衍的完成,那么接下来父亲和其他男性亲友在仪式中的参与和对新生儿的接纳才真正意味着新生儿社会关系的确立和共同体精神的延续。

在满月之前的一系列仪式活动中,由于新生儿母子尚未从生殖隔离的过渡状态中脱离出来,男性亲友尚不能作为仪式参与的直接主体,但这并不意味着男性家庭成员完全被排斥在此一过程之外。即便在产后隔离期,新生儿父亲不能进入“月房”中探望妻儿,但却承担着在亲友间“报喜”和迎接“贺喜”等讯息传递和联结家庭社会纽带的功能。从满月礼开始,男性亲友的角色开始逐渐显现:南方不少地区都有新生儿父亲或其他男性亲友在满月那天抱着新生儿“游街”(38)/“过桥赶来鸮”(39)的传统——在此,“桥”的隐喻再次出现,象征新生儿借由父亲和其他男性亲友的陪伴和庇佑,从原始而封闭的女性生殖隔离中走出来,开始与更广阔的社会共同体发生关联。

而“百日礼”中贵族家庭见嫡长子时“升降阼阶”、祭奠宗庙的仪式,以及普通人家命名和上报国家正式机构等仪式,都具有明确的将新生儿纳入父系家庭与社会等级结构的象征意涵。也只有当其被父系制家庭正式接纳并与更广阔的社会共同体发生关联之后,新生儿才最终从女性所代表的家庭内部的生殖隔离中挣脱出来:他终于不再是“赤身裸体、不适应的肉身”(特纳,2006:98),而是在社会等级秩序中获得了一席之位,从而真正实现了人及其社会关系的再生产。

在产后的一系列“通过仪礼”中,来自“超自然的神圣世界”的新生儿经历了象征生物体原始纽带的“自然之母”的托举与过渡,最终聚合到父系制家庭关系所代表的“人伦社会”,实现了“天—地—人”三重关系的转化。(40)

(三)附论:母系亲属之于“人”的再生产

一般而言,中国家庭制度被视为父系继嗣(patrilineality)、从父居(patrilocality)和父权制(patriarchy)的(李安宅,2005;陶希圣,2015)。那么母系亲属在父系继承人的早期养育中扮演何种角色?下文从生产前后两个阶段对母系亲属的参与进行尝试性分析。

1.催生与小嫁妆

临产前,产妇的母亲和其他女性亲属要择吉日送去产妇分娩及新生儿所用的东西,以及产妇的营养品来“催生”。由于此时孩子尚未出生,准备这些东西也被视为娘家的义务,因而被叫作“小嫁妆”——对那些贫苦人家而言,这笔支出甚至是一个不小的经济负担。(41)这些物品保障了产妇生产过程中的基本需要,使她在物质上不必完全依赖男方家庭,从而获得了一定的资源保障和支持;同时,“催生”也往往和接生婆“认门”结合在一起,产妇与母亲、姨妈(姑母)或其他母系家庭成员的聚会同时是一种心理上的支持和经验的传递,帮助产妇镇静下来并做好临产前的准备,从而有利于分娩的顺利进行。

2.扎根与挂线

按惯俗,满月之后新生儿和产妇要回娘家住一段时间。临行前,婆家要给婴儿的鼻尖抹成黑色;从姥姥家回来时,改用白粉将鼻尖儿抹成白色。京津地区有“黑鼻儿去,白鼻儿来”的俗谚,意思是去姥姥家时孩子又黑又瘦,回来则变白胖了,说明孩子在姥姥家得到了很好的照顾与喂养。满月去姥姥家“扎根”(42)的仪式亦具有典型的“模仿自然之物”的象征含义:通过模仿植物扎根于泥土,象征新生儿与母亲家族体系的聚合与联结,从而在父系家族谱系之外给了新生儿长久留于此世的另一重羁绊和牵挂。

可见,新生儿的初生并非只是父系家庭继嗣关系的延续,而是涉及更为广泛的亲属制度的实践和维系。以姻亲关系为例,面对新生儿的初生,产妇的娘家不仅要承担情感抚慰和知识传授的职责,而且还要部分担负起新生儿母子的经济保障与照料性支持。这样一些流传于民间社会的仪式并不只是象征性的表演或社会控制性的手段,更是人与人之间自然情感的流露和姻亲家庭之间的小心周全与相处之道。对新生儿而言,母系家庭的亲属关系弥补了继嗣制度中人情的一面,并丰富了具体情境之下伦常日用的实践。如果说继嗣体系是传承权力、财产和社会地位的主要手段,那么在补偿性亲属关系中,个体得到的则是温柔、关爱、赐福和情感力量的支持。在“一个完整的人及其社会关系”的再生产过程中,相比于父系制家庭而言,母系亲属起到了隐性的但却不可或缺的支撑作用。

六、反思与启示

通过对传统诞生礼俗的系统爬梳与探究,会发现它并不仅仅是残存到今天的一些对新生儿哺育和照料的零散观点和意见,也不止包含在今天的语境下略显苛刻的对孕产妇的种种行为指导和饮食禁忌,而是涉及更为广泛的家庭和社群成员之间关系的调整,以及子嗣延续这一牵涉祖先与超自然世界的复杂关联。即便是在时代剧变的世纪之交(1900年前后),民间社会依然保持着传统的礼俗仪式和实践——此时的中国社会已经不可避免地面临着传统帝国模式的总体性危机与现代性的巨大冲击。

西方生物医学和现代科学话语的快速崛起和全面入侵,使得接受过西方教育的上层知识精英开始对中国传统医学观念和产后照料模式开始持否定和批判态度。民族富强和崛起的呼声又使怀孕和分娩的议题不仅关乎家庭伦理和家族繁衍,更具有关乎整个国族身体和延续的政治意涵,现代国家政体也试图从改造传统生活方式与礼俗习惯为入手点对国民身体展开全方位的政治规训与改造,以达到强健国民身体、屹立于世界民族之林的国家政治目标(黄金麟,2006)。在此背景下,从改造传统产婆、推进新法接生(杨念群,2013;贺萧,2017)到倡导优生优育、机构分娩、科学喂养等国家公共卫生话语的普遍推行(深町英夫,2017),知识精英与政治精英们一起共同将传统产后照料模式作为现代科学的对立面加以塑造,拣选出其中“野蛮”与“落后”的因素加以批判,但同时也容易忽略其在家庭关系重塑与社会纽带维系上所起到的“神圣通过”之作用。

即便在社会政治运动的重重改造之下,那些以各种形式残存下来的礼俗片段仍然具有强大的生命力,储存在社会话语框架中,等待着在新的时机条件下对其重新加以拣选和运用。时至今日,仍然有一些家庭或个人选择在产后遵守一些残存下来的礼俗或“禁忌”片断。但由于整个社会结构和观念框架业已发生了斗转星移般的变化,对某些仪式孤立片段的遵循也往往只保留了表面的象征意涵,而无法延续其根本的精神内核。而市场化与商业化的勃兴让残存的一些仪式很容易异化为消费市场中的商品与服务,只保留其功利化、世俗化的表面象征意义,而丧失了仪式背后“点亮”人心的力量与社会聚合的意涵。(43)

如果我们认识到生育并不仅仅是一个生物进程,而是涉及更广泛的社会关系的调整与重塑,那么现代科技理性的全面扩张与生物医学话语对产育过程的全面介入亦有可能会挤压这一进程的社会空间与意涵。本文无意否定现代科学技术话语的进步及其在妇婴健康方面的介入取得的巨大成就。国家公共医疗卫生的发展的确极大地改善了妇女儿童的健康状况,并降低了新生儿和孕产妇的死亡率。但生育过程对医疗卫生制度和科学技术话语的依赖也开始逐步凸显其固有的问题和边界:产后照料过程容易被降格(degrade)为产妇与新生儿个体在身体与心理层面上的标准化数据模板,甚至只能借助专业技术手段加以解决。产育过程的医疗化、标准化和专业化模式无意中剥离了家庭成员在此过程中的参与、转变和适应,从而很容易在其撤离之后遗留下一个空洞的家庭外壳。(44)借用杨念群(2013)在对中国现代医疗史的考察中提出的“拯救不了灵魂的医生”的概念,我们或许需要将产育主题从单一的生物医学话语中解放出来,重新审视和反思整个家庭和社群关系在应对生命历程重大门槛(threshold)事件上的聚合、重塑和再生能力。

时至今日,重提传统诞生礼俗绝非是要全盘照搬——社会环境本身业已发生了不可避免的变化;而是希望在这个被技术和利益所裹挟的时代,反思传统诞生礼俗背后的文化根基与社会意涵及其带给我们的重要启示:新生儿的出生和养育是一个家庭互助与社会支持的过程,作为一个社会聚合的时刻,它强化了家庭成员之间的情感纽带与责任伦理。而在仪式“关口”的神圣展演为家庭成员的角色转换和进入提供了重要且恰当的接引。即便是在传统父系制家庭中,父母双方都在孩子的养育和家庭关系的重塑中承担了不可替代的重要角色。养育孩子的过程涉及整个家庭与社群关系的重大调整,需要包括姻亲家庭在内的亲属关系的以礼相待与精心维系。父母仅仅是孩子来到此世的“通道”,他们所养育的并非个体或家庭的私有物,而是更大的社会共同体的成员。“人”的再生产绝不仅限于个体生物性的复制和繁衍,而是共同体成员及其关系的延续和再造。

参考文献:

[1]白馥兰,2010,《技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬》,江湄、邓京力译,南京:江苏人民出版社。

[2]白中林,2014,《亲属法与新社会——陶希圣的亲属法研究及其社会史基础》,《社会学研究》第6期。

[3]陈封雄,1940,《一个村庄之死亡礼俗》,燕京大学硕士学位论文。

[4]陈其南,1990,《家族与社会》,台北:联经出版公司。

[5]池田敏雄,1962,《台北万华之生育习俗》,《台北文献》第1期。

[6]道格拉斯,玛丽,2018,《洁净与危险》,黄剑波、柳博赟、卢忱译,北京:商务印书馆。

[7]范热内普,阿诺尔德,2010,《过渡礼仪》,张举文译,北京:商务印书馆。

[8]范祖述,1929,《杭俗遗风》,杭州:六艺书局。

[9]方燕,2008,《巫文化视域下的宋代女性——立足于女性生育、疾病的考察》,北京:中华书局。

[10]费侠莉,2006,《繁盛之阴》,甄橙译,南京:江苏人民出版社。

[11]傅青主,2011,《傅青主女科》,北京:中国医药科技出版社。

[12]郭立诚,1979,《中国生育礼俗考》,台北:文史哲出版社。

[13]郭于华,1992,《死的困扰与生的执着——中国民间丧葬仪礼与传统生死观》,北京:中国人民大学出版社。

[14]贺萧,2017,《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》,张赟译,北京:人民出版社。

[15]黑格尔,1979,《精神现象学》下卷,贺麟、王玖兴译,北京:商务印书馆。

[16]胡朴安,2013,《中华全国风俗志》,长沙:岳麓书社。

[17]黄金麟,2006,《历史、身体、国家:近代中国的身体形成(1895-1937)》,北京:新星出版社。

[18]江绍原,1989,《中国礼俗迷信》,天津:渤海湾出版公司。

[19]——,2007,《发须爪——关于它们的迷信》,北京:中华书局。

[20]李安宅,2005,《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学的研究》,上海:上海世纪出版社。

[21]李时珍,2016,《本草纲目(金陵本)》,北京:中国医药科技出版社。

[22]刘安,2012,《淮南子》,陈广忠译注,北京:中华书局。

[23]罗梅君,2001,《北京的生育、婚姻和丧葬》,王燕生、杨立、胡春春译,北京:中华书局。

[24]马克思,1972,《关于费尔巴哈的提纲》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社。

[25]——,1974,《德意志意识形态》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局《马克思恩格斯选集》第3卷,北京:人民出版社。

[26]——,2004,《资本论》,北京:人民出版社。

[27]孟元老,2014,《东京梦华录》,上海:上海三联书店。

[28]邱雪峩,1935,《一个村落社区产育礼俗的研究》,燕京大学硕士学位论文。

[29]深町英夫,2017,《教养身体的政治:中国国民党的新生活运动》,北京:生活·读书·新知三联书店。

[30]陶希圣,1928,《亲属法大纲》,上海:商务印书馆。

[31]——,2015,《中国社会之史的分析(外一种:婚姻与家族)》,北京:商务印书馆。

[32]特纳,维克多,2006,《象征之林》,赵玉燕、欧阳敏、徐洪峰译,北京:商务印书馆。

[33]——,2007,《戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为》,刘珩、石毅译,北京:民族出版社。

[34]王纯厚,1940,《北平儿童生活礼俗》,燕京大学硕士学位论文。

[35]王怀隐等,2015,《太平圣惠方(校注)》7,郑州:河南科学技术出版社。

[36]王进等,2017,《中医经典文献视域下‘风’的疾病源流新诠》,《辽宁中医杂志》第1期。

[37]王文锦,2016,《礼记译解》,北京:中华书局。

[38]翁玲玲,2004,《从外人到自己人:通过仪式的转换性意义》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》第6期。

[39]吴飞,2011,《从丧服制度看差序格局——对一个经典概念的再反思》,《开放时代》第1期。

[40]吴柳财,2018,《社会生活的结构与意义——〈礼记·曲礼〉的社会学研究》,《社会》第1期。

[41]吴同礼,1999,《生辰和寿辰》,《中州统战》第3期。

[42]吴一立,2011,《鬼胎、假妊娠与中国古典医学中的医疗不确定性》,邓小南、王政、游鉴明主编《中国妇女史读本》,北京:北京大学出版社。

[43]吴自牧,1984,《梦粱录》,杭州:浙江人民出版社。

[44]谢观,1921,《中国医学大辞典》,北京:商务印书馆。

[45]许奉恩,1988,《里乘——清代笔记小说丛刊》,济南:齐鲁书社。

[46]许慎,2013,《说文解字》,北京:中华书局。

[47]颜之推,2016,《颜氏家训》,檀作文译注,北京:中华书局。

[48]杨念群,2013,《再造“病人”——中西医冲突下的空间政治(1832-1985)》第二版,北京:中国人民大学出版社。

[49]伊佩霞,2004,《内闺:宋代的妇女和婚姻生活》,胡志宏译,南京:江苏人民出版社。

[50]张光直,1986,《考古学专题六讲》,北京:文物出版社。

[51]郑玄注、孔颖达等正义,2008,《礼记正义》,上海:上海古籍出版社。

[52]周飞舟,2015,《差序格局和伦理本位:从丧服制度看中国社会结构的基本原则》,《社会》第1期。

[53]卓雨农,2016,《中医妇科治疗学:世代家传妇科疾病诊治精要》,北京:中国中医药出版社。

[54]Adam,B.1995,Time watch. Cambridge:Polity Press.

注释:

[1]吴懿礼在该书中探讨了中华帝国末期的医学文献如何理解和阐释生育进程中的女性身体以及关于生育的性别文化隐喻。

[2]在《关于费尔巴哈的提纲》中,马克思指出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”(马克思,1972:60)。

[3]中国自汉、唐以来,在医药知识领域中就逐渐出现了专门的“妇科”领域,其他与此相关的指代还包括“产科”、“女科”、“胎产”、“广嗣”、“种子”等。

[4]《淮南子·精神训》云:“生寄也,死归也”(刘安,2012:358)。《说文解字》亦云:“葬,藏也”(许慎,2013:21)。

[5]例如,《本草纲目》第五十二卷“人部·人胞”云:“天地之先,阴阳之祖,乾坤之槖龠,铅汞之匡廓,胚胎将兆,九九数足,我则乘而载之,故谓之为河车”(李时珍,2016:5553)。此处“人胞”即胎盘,因其娩出时为红色,稍放置即转紫色,故中医称之为“紫河车”。在传统中国医学思想中,新生儿被视为搭乘“胎盘”这一载体神行畅游,渡过天河到达此世,实现从彼世到此世的过渡。

[6]比如长子的仪式要比其他子女的仪式流程更为完备,上流社会的仪式流程要更为复杂,仪式的具体时间上可能存在一些细微的出入(满月是按二十九天还是三十天计算),仪式所用的果品、食物因各地物产不同而有所区别,等等。

[7]“(边缘者)很脆弱,因为他处于特定群体或社会之外部;但他也很强大,因为相关群体之成员构成世俗世界,而他处于神圣范畴”(范热内普,2010:22)。

[8]例如,民国时期北京地区为防止产妇无奶,就有在产后饮“定心汤”一俗:“阴间阎王爷家里生小孩,差小鬼来阳世寻找奶妈,特别要初生小孩的产妇。产妇要避免这个危机,当生产后,立即吃‘定心汤’,因内有虾仁腥,其乳即变为不洁,则不被选为阴间乳母”(邱雪峩,1935:68)。

[9]例如,北京郊区旧俗认为“产妇不洁,死后至阴间必被迫令呑饮生产时所渗之污血……产妇致死,乃因有罪……妇如未产而死,须以□置妇之肚脐处,使腹内婴儿醃毙,然后葬之……如(腹中胎儿)为男,坟之附近皆旱,干旱无食。须迫丧家将棺掘出焚之以解救”(陈封雄,1940:105-106)。

[10]中医理论中的“风”具有双重含义:其一是指大自然中的空气流动,风被视为天地生命的气息,具有流动性和方向性的特征;其二是外在环境中的致病因素,特别是那些生命周期与气象环境条件相符的物种。当以上两种条件都具备的时候,“风”转化为“邪”,成为外感六淫中最常见的一类,与其他五淫(寒、暑、湿、燥、火)相互依附组合,侵袭人体,带来疾病(参见王进等,2017)。

[11]“夫妇人血风烦闷者,由腑脏劳伤,血气虚而风邪乘之……皆因虚弱,而气血壅滞,故烦闷也……身体骨节疼痛者,由体虚,气血不调,为风冷所侵故也。其状,风邪在于皮肤肌肉,历于骨节,即邪气与正气交击,故令疼痛也”(王怀隐等,2015:304、311)。

[12]“婴儿的头也要紧紧地包住,因为人们担心头‘受了风’,也就是‘四六风’,即新生儿破伤风,这是根据这种病出现于第四天、第六天或者第七天起的名字;后来也叫做‘七日风’”(邱雪峩,1935:55)。

[13]中医理论认为艾草气味辛辣,能够“避邪”,又因其“纯阳之性”,能够与生育过程中来自阴间的力量相抗衡,恢复新生儿的阴阳平衡。《本草纲目》第十五卷“草部”记载:“艾以叶入药,性温、味苦、无毒、纯阳之性、通十二经、具回阳、理气血、逐湿寒、止血安胎等功效”(李时珍,2017:2116)。

[14]由于生产本身被视为污秽且不洁,旧时知识阶层的男性妇科医生主要致力于医学哲学和药理学的探讨,而不会参与实际接生过程中来(Wu,2010)。

[15]“在农村,男人避开整个洗三仪式,理由是,洗三面妨碍长胡子”(邱雪峩,1935:74)。

[16]据郭立诚先生对民国时期北京朝阳门外东岳庙的考察记载,娘娘殿供奉的九位娘娘分别是“引蒙娘娘,斑疹娘娘,乳母娘娘,子孙娘娘,天仙娘娘,眼光娘娘,催生娘娘,培姑娘娘和送生娘娘”(郭立诚,1979:31)。

[17]“在洗三这天,须将娘娘送回。即购买娘娘神码一份,供在产房内,献上‘乾炉’三碟,高香一股,钱粮一份,待小孩洗毕焚之,叫作‘送娘娘’”(邱雪峩,1935:70)。

[18]《本草纲目》第五十二卷“人部·天灵盖”云:“人之头圆如盖,穹隆像天。泥丸之宫,神灵所聚。修炼家取坎补离,复其纯乾,圣胎圆成,乃开颅囟而出入之,固有天灵盖诸名也”(李时珍,2016:5550)。

[19]“胎发这件东西,一方面被认为一种秽物,另一方面,婴儿又被认为与其胎发有同感关系。因第一层缘故,最好是把发全部剃去;但又因第二层缘故,有一部分胎发竟没人敢剃,即使剃,也不敢不把所剃下者加以珍藏”(江绍原,2007:66)。

[20]“儿落胎发毕,以发入金银小盒,盛以色线,结绦络之”(胡朴安,2013:6)。

[21]“在小孩两脚间,用刀剁三下,叫作‘剁绊脚丝’。俗信人死后,脚上所缚的绳子,与小孩有连带的关系,就是说小孩系由先人转生,死人脚上的脚丝仍绊着小孩而生,这脚丝妨碍小孩学走步”(邱雪峩,1935:80)。

[22]“饺子被看作是一种象征,因为它的皮是圆片状,在皮上放上肉馅,合起来,然后把它的边捏紧,紧得完全像是把衣服的下摆又合上了”(K9rner,1959:18)。

[23]“满月那天产妇母亲或嫂子要给她‘满口’,用喜字馒头两个,中夹红烧肘子一大块,叫产妇倒坐门坎,面向里,由母亲或嫂子送到她嘴边,叫她极力咬一大口,立即吃完,名为‘满口’,据说可使奶水充足”(郭立诚,1979:129)。

[24]“她母亲从背后把馒头递给她,她咬一大口或两大口,剩下的掉进她手里的瓢中……掉进瓢里的馒头她以后再吃,别人不能吃”(罗梅君,2001:37)。

[25]“浴儿落胎发毕……抱儿遍谢诸亲坐客,及抱入姆婶房中,谓之移窠”(吴自牧,1984:190)。

[26]“婴儿生下三天之内,不吃母乳,也不会饿,但须用蜂蜜或黑糖冲一些开水,再用一条棉浸入糖水,给其吃饮,就得止饥。俟三天之后,产妇乳水来临时,以风葱泡开水,洗涤乳部污物,然后始给婴儿吮吃”(郭立诚,1979:138)。

[27]“用一小块软布包上磨得很细的果仁,做成乳头大小。把这个奶嘴儿放在用切碎的甘蔗浸泡过一夜的热水里,然后把它放进饿得哭叫的婴儿的嘴里。这一天要给孩子第一次哺乳的妇女来到了。她必须心地善良,且自己也有一个性别不同的婴儿。从现在开始,只要婴儿一哭,就给他喂奶”(K9rner,1959:17)。

[28]白馥兰在关于帝国晚期的性别与文化史中指出:“(怀孕与哺乳)过程逐渐建立了母亲与孩子之间血肉的、食物的和职责的联系”(白馥兰,2010:346)。

[29]闽南地区在行三朝之礼这一天,产家要准备油饭、麻油鸡酒来供奉神佛、祖先。祭拜完后,用谢篮装满米糕、油饭、酒(蒸)鸡送至产妇娘家,也称为“报酒”。中原地区报喜则讲究“男孩用宽面条,女孩用细面条。男孩回礼黄豆一把,女孩回小米一把。然后岳家备红糖、大米、挂面、鸡蛋四色礼,贴红纸标签”(吴同礼,1999:30)。

[30]北平地区娘家的回礼包括饺子、七星肘子和活鲫鱼。闽南地区外家准备的回礼叫“送头尾”,包括婴儿从头到脚要穿戴的全部衣物(如满月帽、婴儿衫、手环、脚环、鞋袜、蒙被等),另外还包括香蕉、红龟粿、红桃、礼烛等物品。清代范祖述记载了江浙地区习俗:“子生之初,即备喜蛋酒果送往外家报喜,外家随备衣裙喜蛋鸡子喜果等送来,即将喜蛋各物添备分送各亲友,其亲友陆续回送汤盒,如火腿、鸡肚、桂圆、索面之类”(范祖述,1929:69)。

[31]不同记载在添盆的时点上略有差异(或在“三朝”或在“满月”),但记载的仪式内容大体相似:“至满月则生色及绷绣钱,富贵家金银犀玉为之,并果子,大展洗儿会,亲宾盛集,煎香汤于盆中,下果子、彩钱、葱、蒜等,用数丈彩绕之,名曰‘围盆’。以钗子搅水,谓之‘搅盆’。观者各撒钱于水中,谓之‘添盆’”(孟元老,2014:142-143)。

[32]典型的聚合仪式包括“同饮共餐、相互捆系在一起、相互亲吻以及模仿自然的象征物”(范热内普,2010:25)。

[33]“妻将生子,及月辰,居侧室,夫使人日再问之,作而自问之,妻不敢见,使姆衣服而对……三月之末……妻以子见于父,贵人则为衣服,由命士以下,皆漱浣,男女夙兴,沐浴衣服,具视朔食,夫入门,升自阼阶。立于阼西乡,妻抱子出自房,当楣立东面。姆先,相曰:‘母某敢用时日只见孺子。’夫对曰:‘钦有帅。’父执子之右手,咳而名之。妻对曰:‘记有成。’遂左还,授师,子师辩告诸妇诸母名,妻遂适寝。夫告宰名,宰辩告诸男名,书曰:‘某年某月某日某生’而藏之。宰告闾史,闾史书为二,其一藏诸闾府,其一献诸州史。州史献诸州伯,州伯命藏诸州府”(王文锦,2016:352)。

[34]阼阶是隆重的祭祖仪节设备,“见嫡子礼中才有父升自阼阶,从阼阶上咳而名子的节目,表示命子加入宗系。至于庶子不能承宗,父便在内寝相见”(陶希圣,2015:214)。

[35]“以白米七粒、红茶七叶,以红纸裹之,总计二三百包,散给亲友。收回时需各备钱数百文或数十文不等,将集成之钱,购一银锁,系于小孩颈上,即谓之百家锁……故此外又由一种凑百家锁最简便之法,其法维何?即任唤一乞丐,以一百余文,或二三百文,易其小钱百文,盖取其系从百家讨得者”(胡朴安,2013:577)。

[36]正如吴柳财(2018:77)在对《曲礼》的研究中所指出的:“在对各种人、事、自然风物的互动中,时间在绵延的情绪中流溢出来。这种‘社会-时间’结构不是均质的,不是单线的,而更像是一种循环、嵌套与遇合的结构,具有音乐性和诗意性。人在这个过程中的复杂情感体验才是社会生活最真实的本质。”

[37]“支配性象征符号具有两个清晰可辨的意义极。一连串所指处于一极,它们指向社会的道德和社会秩序的组成部分、社会组织的原则、团体组织的种类,以及结构关系中内在固有的规范和价值。在另一极,所指通常是自然和生理现象与过程”(特纳,2006:28)。前者包括对儿童友善、互惠、亲属间的慷慨大方、尊老、服从政治权威等,亦被称作“理念极”;后者包括体液(鲜血、精液、乳汁)、性、出生、死亡、饮食、排泄等,亦被称作“感觉极”。二者之间存在着界限分明的区隔。

[38]“婴孩满月剃头之后,须与舅父怀抱前走,姑父撑伞遮于婴孩头上随之,赴街游行一圈,俗意以为将来不怕生人焉”(胡朴安,2013:536)。

[39]“为要强壮婴儿的胆量,此日其父抱婴儿,上街郊游,先过了桥,以壮其胆量。次至田野,看见鸢鸟,即以竹棒赶飞,随口念吉祥语”(郭立诚,1979:141)。

[40]《礼记·礼运》:“天秉阳,垂日星,地秉阴,窍于山川,播五行于四时,和而后月生也……故人者,其天地之德、阴阳之交、鬼神之会、五行之秀气也”(王文锦,2016:269)。

[41]在北平地区,这些东西通常包括:“婴孩所需要的服用东西:如毛衫——红绿各一,小被褥,尿布——俗称疥子——四块(两大两小),均系蓝布做的。并产期所用的物品:小米、白面、黑白糖、鸡蛋、肉类等产妇食品,及粗细草纸等用品”(邱雪峩,1935:42)。

[42]“一定要到外婆家去‘扎根’。年轻的母亲抱着包裹好的孩子走进娘家的后院,还拿着两根烧火棒,一直走到茅房,那里的地和其他院子不一样,是土地,不是石板地。然后把烧火棒插进泥土里,这样会使孩子长寿”(罗梅君,2001:55)。

[43]在家庭生命周期转折的重要关口仅仅依赖市场原则,却容易贻误家庭成员角色重组与社会聚合的关键时机,甚至会给未来的家庭关系模式埋下新的问题与隐患。

[44]斯蒂恩(M. Steen)等人在对西方产科护理模式的研究中指出:丈夫在现代产科护理过程中从身体和空间上被隔离和排斥在外,他们“既不是病人,也不是访客”(Steen et al.,2012:422)。除了缴纳钱款、购买服务之外,他们很难在产育过程中被接纳和融入进来,实现角色与身份的转变。与之类似,传统社会中作为女性代际建立知识话语传承与情感纽带的产后照料模式,在当下也面临着科学理性话语的冲击与挑战。