中国农村研究网

中国农村研究网

作者:武小龙 发布时间:2020-11-28

信息来源:《华南农业大学学报(社会科学版)》2020年第6期

【摘 要】英国的乡村建设与城镇化先后经历了“城市扩张、城市病蔓延、法制规划、乡村有序治理、城乡一体化”的道路,在乡村重建二百多年的实践中,基本形成一种“共生型治理”的发展形态,主要包括四大要素:网格化的共生单元、积极的共生环境、多层级的组织界面和一体化的共生模式。在乡村振兴的实践路径上,遵循三条逻辑规律:一是自上而下的政府顶层设计,通过法制保障实现乡村有序治理;二是自下而上的社区行动与社区参与,通过社区赋能形成合作共治;三是上下互动的集镇发展,通过小城镇建设促进城乡互动与融合。因此,中国新时代乡村振兴的推进,在振兴单元上,可推进多个乡村“中心极”共同发展;在振兴环境上,应摒弃城市偏向的消极因素,构建城乡平衡发展的积极因素;在振兴界面上,需发展多元化的乡村治理主体;在振兴模式上,要推动“偏利共生”向“一体化共生”过渡。

【关键词】乡村振兴;共生治理;城乡融合;小城镇

一、英国:乡村振兴的先驱与实践者

英国乡村振兴最早始于15世纪末,规模庞大的“圈地运动”推进了部分农村劳动力的被动转移,经过数世纪的圈地运动以及随后的农业革命和工业革命,英国在19世纪中叶(1851年)就已初步实现了城市化,城镇化率达到54%,城镇数量接近600个。19世纪末20世纪初,快速城市化的英国已发展成为世界上第一个城市化国家,至1914年城镇人口已占据总人口的五分之四。根据世界银行WDI数据库统计,英国的城市化水平在2009年达90.0%,城市规模基本接近饱和[1],此时城乡关系进入稳定成熟的高级发展阶段,更多表现为“有功能差异、无经济社会差距”的状态。不过,由于20世纪初存在对乡村发展认知的偏见,过热过快的城市化也给英国带来了复杂的“城市病”、对乡村资源的破坏以及严重的城乡失衡等问题。

一方面,19世纪末20世纪初,由于缺乏政府政策的有效干预,短期内大量农业人口涌向城市①,过热的城市化引发了公共卫生、就业、住房、交通等“城市病”问题。据统计,在1893—1907年期间,英国大约有50万英亩的农业用地被作为建设用地用于城市开发与工业发展[2];在1914—1916年之间,伦敦工业郊区月工业废弃物排放达到每平方英里38吨[3]。另一方面,随着城市病的蔓延,英国在20世纪中后期又出现“乡村漫游②”、城市“郊区化”甚至“逆城市化”现象,特别在20世纪60年代之后,出现了大量城镇人口向农村地区净迁移的趋势,这造成了对乡村生态的不可逆破坏。有研究指出,从1971年到1995年,英格兰农村地区的人口增长了21%,而在1978—1998年间,英格兰12种主要农田鸟类的数量下降了58%,环保组织认为这是对“农村生活方式”的严重威胁[4]。除此之外,城乡发展差距进一步拉大,城市与乡村的分野在外部形态、文化发展与经济社会功能等方面异常显著。统计显示,二战结束后的相当一段时间里,城乡居民平均收入差距达1674英镑,有22%的乡村自主工作者处于贫困水平[5]。英国乡村联盟甚至指出,如果不对目前的政策进行调整,也不采取有效的乡村行动,乡村社区将逐步沦为不可自足和不可持续的“半卧城”[6]。

基于乡村发展中的上述问题,英国政府在20世纪30年代后正式开启了乡村振兴与城乡一体化的政策探索,维持工业与农业的平衡成为了历届政府的执政原则之一。作为城乡一体化实践的先驱者,英国在农业开发与发展、乡村建设与生态保护以及城乡融合发展上有着丰富的经验积累。当下中国正处于急剧的城乡社会转型之中,经历着“乡村空心化、农民工城市融入、生态破坏、区域差距”以及“城乡发展不平衡与乡村发展不充分”等城镇化发展进程中的普遍性问题,英国作为全球乡村建设与城镇化发展的典范,通过探讨英国乡村振兴的政策框架与实践逻辑,对新时代中国乡村振兴与区域协调发展有着重要的借鉴价值与意义。

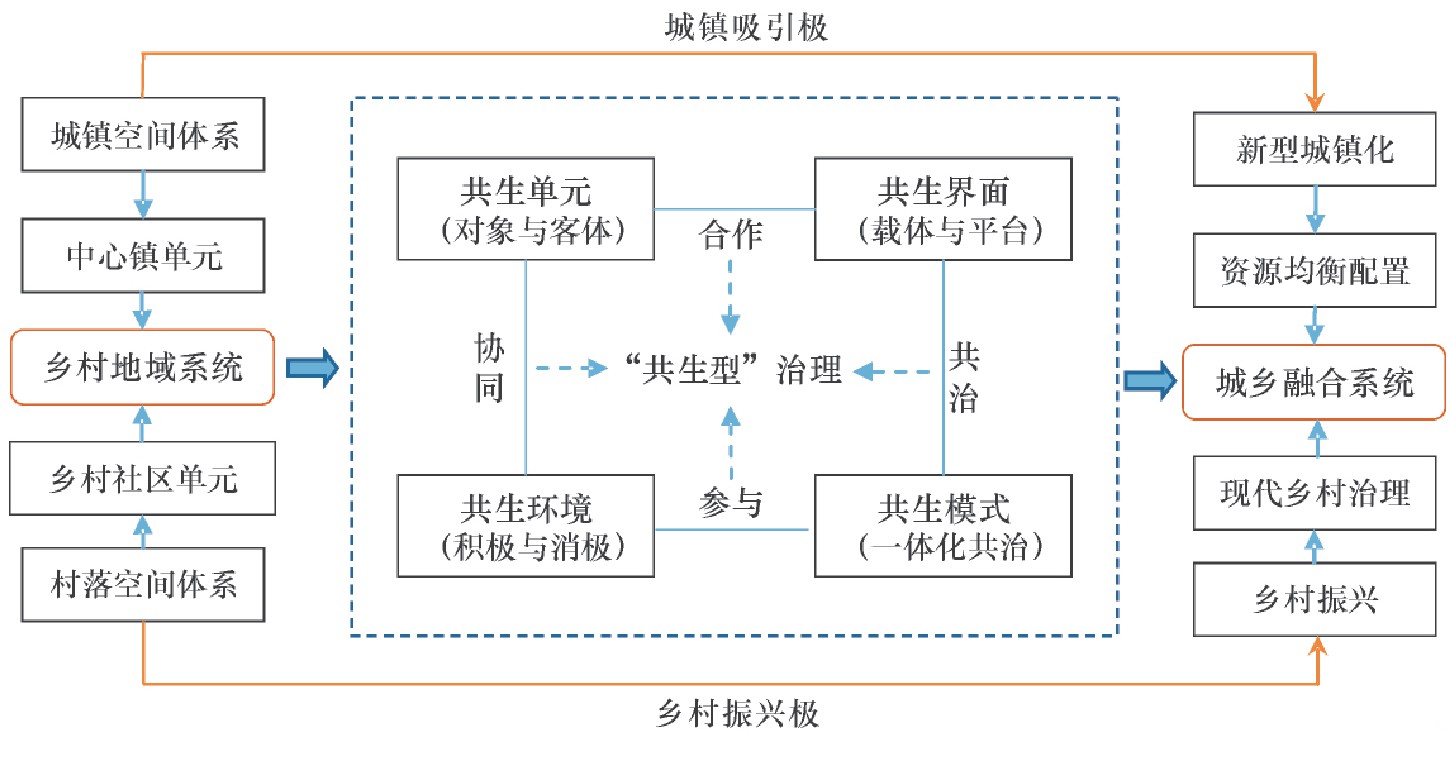

二、共生型治理:英国乡村振兴的一个解释框架

共生理论是生态学中的核心理论之一,本质内涵主要是强调共生体之间的合作互补与共同进化,旨在通过均衡的利益配置与能量交换,达成一体化共生的发展形态。从这一理论视角来观察乡村建设以及城乡关系研究是一种新的突破与尝试。简言之,“共生型治理”指的是不同性质但又相互紧密联系的治理主体,在一定环境中按某种共生模式或机制形成的关系网络和治理形态,目的是达致一种合作共治与协同发展的状态[7]。当下关于振兴的探讨,主要集中于从社会学、地理学、历史学、公共管理学等角度研究村庄转型与重建、村庄规划与再造、乡村精英回流与乡贤文化塑造、乡村公共服务供给与治理结构再造等问题,但无论是何种问题解释,乡村内部的充分发展以及与城市的融合都离不开“政府—社会组织—农民”等多主体的协同共治,而“共生型治理”的新模式恰恰是乡村社会治理主体多元化的切实表达,是乡村振兴的策略选择[8]。因此,“共生型治理”为乡村振兴提供了一个有力的理论解释框架。总体上看,英国的乡村振兴是一个通过集体努力,旨在改善生活在城市以外地区人们福祉的过程,是在政策机制的不断变革中,实现多个乡村地区的互惠互动与整体性发展[9]。这是一种典型的乡村“共生型治理”发展模式,这种治理框架主要包括四大要素:共生单元、共生环境、共生界面与共生模式。理论框架如图1所示。

图1 乡村“共生型治理”的理论框架

(一)共生单元:乡村振兴的对象与客体

共生单元是指共生治理的客体与对象,是共生系统内资源交换的基本单位。从场域空间来看,乡村包括“农村”与“集镇”,是县域内村镇聚落形态的有机集合,新型城镇化与乡村振兴作为一个共建共促的整体[10],构成了乡村建设的共生治理单元。不过由于农村区域发展显著的差异性,乡村地域的发展动态与特征类型亦存在多样化的形态。在英国,通常是从历史文脉(文化差异)、土地利用性质(功能定位)、人口聚居规模、社会特征、经济总量、公共服务设施等方面区分城市与乡村[11]。直到2004年,英国环境、食品与农村事务部首次依据人口密度与居住形态对城市与乡村进行了统一性的界定,将1万人口以下的居住区定位为乡村,并通过不同的聚居形态对乡村进行细分[12]。这一划分弱化了城乡二元界限,构建了新的城乡区域规划空间单元。之后,英国政府定期对乡村地域的界定进行局部更新,并且划分标准越来越趋向精细化,除了人口密度与居住形态指标外,又逐步增加了“乡村性、乡村风俗、家庭密度、城乡联系度、住宅集中度、商业集中度”等指标综合考量,形成了乡村地域空间系统单元的网格化管理。根据2011年最新的城乡规划体系,英国政府将乡村空间界定为六大区域:城镇边缘区、稀疏区城镇和边缘区、村庄、稀疏区村庄、村庄和孤立住所、稀疏区村庄和孤立住所[13]。依据居住形态,又进一步将乡村分为六类:乡村腹地、养老型社区、交通型乡村、流动式社区、流动式乡村、定居型社区[14]。因此,英国乡村振兴的治理单元即是这六大区域和六类村庄,根本目标就是要在乡村振兴主体的协同、参与、合作与共治中形成对乡村地区的网格化治理,实现六大乡村地区的整体性振兴与发展。

(二)共生环境:乡村振兴的“积极因素”与“消极因素”

共生环境是指影响共生单元发展的变量和条件,包括积极因素与消极因素。自1909年以来,英国政府先后制定了数十部关于城市化与乡村发展的法规、条例与细则,为英国乡村振兴营造了积极的共生治理环境,英国乡村也因此获得了更高质量的发展效应。

第一,城乡协调发展规划政策。英国的城乡发展规划源于19世纪末,最初更多偏向于城市,以应对快速城市化引发的“城市病”问题。直到1932年,乡村才正式被纳入城乡空间的统一规划之中,并颁布首部《城乡规划法》,旨在通过空间规划解决农村土地占用矛盾并促进城乡融合。之后经历12次修订③,内容和功能不断完善,但有两项重要的原则一直被延续,即“遏制城市蔓延和保护乡村生态”。其中,1947年修订的《城乡规划法》首次将土地所有权与开发权分离,为英国后续城乡有序发展奠定了坚实的基础。在1990年最新版修订的《城乡规划法》中,又进一步确认了城市与乡村的统筹规划与协调发展。

第二,乡村耕地保护、农业发展与生态保护政策。在20世纪上半叶,为限制城市的“破坏式”扩张,英国政府先后出台《限制带状发展法》与《绿带法案》,旨在通过建立绿化带保护乡村农业用地。同时,为应对农产品短缺,又先后颁布《斯科特报告》与第一部《农业法案》,制定了一系列限制城市过度蔓延、支持农业补贴、扶持农业有序发展的规划方案。20世纪中叶之后,居民对高质量生活环境的需求日趋强烈,乡村政策制定的目标从“农业耕地保护”逐渐转向“乡村生态保护与社区生活质量的平衡发展”[15]。于是,1949年后英国政府陆续颁布《国家公园与乡村通达法》《英格兰和威尔士乡村保护法》《村镇规划法》,试图通过国家公园、乡村公园以及自然美景区的设立,保护乡村生态与农业土地。1978年之后,英国政府甚至先后进行了四次全国性的乡村综合调查,构建起长效化的乡村地区生态环境评估机制。

第三,乡村经济社会发展战略。英国乡村经济可持续性发展战略的制定以生态保护为前提,包括三大方面:一是共同农业发展政策,这是英国1973年加入欧共体后建立的与乡村发展相关的最大支出方案,目的在于推进农业区域的协调发展,受此政策影响,每年可通过“不利地区支援计划”向农业低产出地区补助每公顷25~200英镑[16];二是乡村公共事业的财政支持政策,包括职业教育网络支持计划、乡村基本支付支持计划、乡村经济发展主体支持计划;三是农村综合发展政策,这是以组织协调为核心的一个政策框架,旨在推进农业、乡村工业、乡村景观、乡村公共设施的统筹发展[17]。

除此之外,进入21世纪后,英国政府越来越重视村镇的可持续发展,比如,《英格兰乡村品质生活规划》、《英国农村战略》、《第7号规划政策文件:乡村地区的可持续发展》、欧盟《2007—2013乡村发展七年规划》等法规的陆续颁布,均表明生态宜居、可持续性、农业发展、活力社区成为了英国政府在新世纪继续努力的方向。

(三)共生界面:乡村振兴的载体与平台

共生界面是共生系统内部利益交换的平台与载体,是共生能量、信息和资源传输的媒介通道。共生界面在衔接城乡空间、促进城乡经济要素耦合、推动城乡产业要素融合等方面起到重要的“卫护”与“交换”功能[18]。在英国,乡村振兴的共生界面是一个多层级的组织体系,重点包括:中央政府部门、国家法定机构、地方机关和区域部门、环保组织与其他志愿团体,基本形成了“中央部门负责—地方机关协同—社区组织参与”的共生治理形态,极大促进了乡村建设与城乡融合。

首先,中央政府部门和国家法定机构是乡村振兴中的“规范面”与“引导面”,是乡村振兴制度设计的核心载体。农业渔业和粮食部、环境运输和区域部、财政部构成英国乡村振兴的三大主要中央部门,重点负责共同农业渔业政策的实施、农村发展计划的拟定、乡村经济发展主体支持计划的落实、林业与乡村环境政策的完善、农村发展方案开支和政策优先次序的决定。国家法定机构主要包括:农村事务委员会、乡村署、环境署、农业和农村保护署,四大机构的关键职责在于研究制定消除城乡差距的政策、负责乡村景观设计与管理、执行水质指令和农业污染的法规、协助政府设计有关农业与环境保护以及农村经济一体化的政策。其次,地方机关和区域部门是乡村振兴中的“协同面”,是优化乡村治理的主要载体。由于英国区域发展的差异和特殊性,除了设立区域办事处协调地方事务外,还专门成立一些地方部门以促进经济社会建设,比如,农村政策办公室即拓宽了地方政府在乡村规划中的职能,增强了乡村发展中社区的参与性与灵活性。最后,社区组织是乡村振兴中的“参与面”,是协调乡村治理的重要载体。环保组织是影响英国农村政策最重要的游说团体之一,主要有英国皇家鸟类保护协会、英格兰乡村保护委员会和世界自然基金会,每一个组织都有着特殊的职能属性并且互相联系紧密,专注于农业政策、农业实践和生物多样性方面的活动。除此之外,全民信托基金、全国农民联盟、英国乡村保护运动等志愿团体,在乡村遗产、土地所有者的利益和乡村生态景观的保护上均发挥了至关重要的效用[19]。

(四)共生模式:乡村振兴的形态与机制

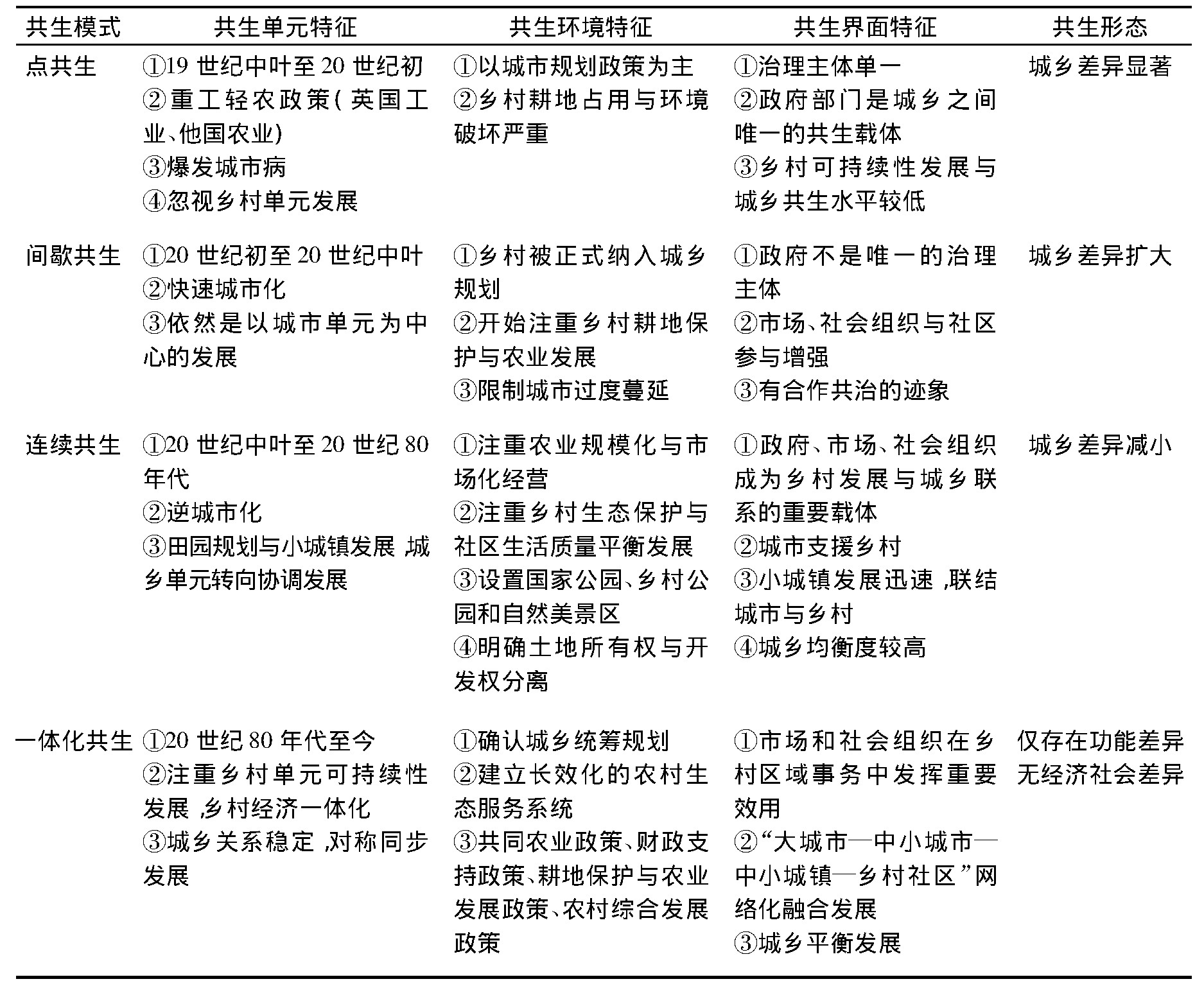

共生模式,即共生关系,是乡村振兴的形态与机制。从组织程度上看,共生模式包括四种形态:点共生、间歇共生、连续共生与一体化共生。其中,“一体化共生”是共生系统的总趋势和演化方向。

英国城市化与乡村振兴的历程基本表现为从“点共生”向“一体化共生”变迁。在19世纪中叶至20世纪初期,英国乡村发展是一种“点共生”的治理模式,即政府的政策规划以城市单元为中心,通过“重工抑农”的政策推进城市化的快速发展,此阶段的城乡差异明显,乡村耕地占用与生态环境破坏现象严重,乡村单元的发展遭到忽视与排斥。由于缺乏政府有效的干预,快速城市化引发了一系列城市病问题,20世纪初期至中叶,乡村单元被正式纳入城乡规划,农业耕地的保护和生态治理得到重视,但尚未形成系统的农村发展政策框架,此阶段的乡村发展基本是一种“间歇共生”的治理模式。20世纪中叶至80年代,逆城市化的出现意味着人们对乡村生活日趋向往,此阶段除了继续加大对乡村生态的保护外,政府更加注重生态与社区生活质量的平衡发展,并努力推进农业的规模化与市场化经营,另外,小城镇的建设亦成为了城市与乡村联结互动的纽带,乡村发展逐步形成完整的政策框架,因此,此阶段乡村发展呈现出了“连续共生”的治理形态。进入20世纪80年代后,城乡统筹与协调已成为英国乡村振兴的核心内涵,乡村振兴已基本实现共建、共享、一体化共治的形态。正如英国政府在《我们未来的乡村》白皮书中所描述的那样,“一个提供高质量公共服务的宜居乡村,一个经济活动多样化、就业稳定的乡村,一个环境可持续发展的乡村,一个社区自助、富有活力的乡村”[20]。四大阶段不同模式的特征对比具体见表1。

表1 英国乡村不同阶段共生治理模式对比

三、英国乡村振兴“一体化共生”的治理逻辑

(一)自上而下:政府设计、法制保障与有序治理

英国在乡村重建上一直有着所谓“自上而下”的历史性做法,中央和地方部门的主要倾向是,依据乡村地区的实际需要来制定发展计划,并“自上而下”地贯彻和完成[21]。在实践中,主要奉行“规划先行、法制管理”的核心理念,通过中央政府部门的顶层设计为振兴乡村提供制度保障。20世纪初以来,数十部乡村建设法案的颁布,在“产业、生态、乡风、生活”几方面有效推进了乡村振兴与城乡有序治理。

第一,政策游说、技术下乡与产业创新。发展新兴的农村创意产业在英国被视为重塑农村经济和文化生活的关键。在实践中,创意产业的“最佳例子”大多来自都市中心,如何将城市创意产业与乡村“生活质量”或“宜居性”关联,并吸引有创造力的人才支持乡村是其中的核心[22]。通常农村创意产品的市场定位主要依靠地方节日的再包装促进农村协调发展,不过近年来在农村艺术团体的游说下,城市技术下乡与乡村创意产业的联合发展政策被进一步推出,艺术文化在乡村旅游、农场多样化、手工艺和食品销售等多方面新的融合效用明显加强[23]。乡村创意产业政策和多样化的经营模式对于吸引、培育和留住城市中的创意人才,促进乡村经济共享发展和高效农业生产体系建立发挥了重要作用,现已成为农村复兴的有效工具。

第二,生态修复、绿色发展与乡村宜居。生态保护自始至终是英国乡村振兴的重要原则之一,要求在开发与促进乡村经济社会发展的同时,势必要保存地方特色与乡村环境免遭侵蚀,生态环境与社区质量平衡发展尤为关键。特别在20世纪30年代,英国提出了“保护性治理”的乡村振兴理念,之后通过设置“国家公园”“乡村公园”和划定“自然美景区”等机制,严格保护乡村土地、林地、公园、湖泊等乡村自然资源。另外,在城镇化过程中,英国还特别注重对历史建筑的保护以及生活垃圾的分类处置,一方面,明确规定在开发过程中反对破坏与拆除乡土文化特征建筑,应通过精心的修缮提高其保存质量和文化价值;另一方面,通过立法规范垃圾分类处理,形成干净、整洁、生态宜居的乡村居住地。

第三,农业发展、耕地保护与乡风文明。在乡村振兴过程中,英国主要通过建立“绿化带”机制保护耕地和农业发展,严格规定在绿化带内建设新的开发项目,以保护现有农村特征不受侵蚀,如设定“环境敏感区”与《树篱管理细则》以保护乡村生态。在耕地保护的机制下,二战后英国农产品服务业和畜牧业快速发展,牧场占地接近半个英国土地面积,畜牧业产值占到农业总产值的50%以上;同时,信息技术与农场规模化的发展也推进了农业生产的精准化与智能化。由于英国政府对农业和耕地的保护与管理,英国的乡村特色得到完好保存,牧场、草地、树篱、乡村道路等带着浓厚的乡土性,营造出宜人的乡风文明。

第四,生活本位、政策支持与城乡趋同。在一系列乡村宜居与惠农政策的支持下,英国城市与乡村呈现出经济社会一体化的特性。一方面,形成稳定的增收机制,通过与城市的产业联动,乡村居民收入不断增加;另一方面,乡村劳动力就业率与城市趋同,由于长期支援乡村政策的实施,投资主体大量进入乡村并有效带动劳动力市场,乡村呈现出多样化的就业分布。除此之外,在基础设施上,英国政府通过住宅、水、电、燃气、公交等控制措施以及“农村宽带计划”,缩小城乡软硬件差距;在公共服务上,通过补贴职业教育、设立农村治安基金、处理与回收垃圾、建立一体化金融服务计划等方案,有效提高了乡村居民的生活质量与便利程度。

(二)自下而上:村庄评估、权力下放与社区参与

和传统意义上“自上而下”的乡村振兴路径不同,进入20世纪80年代后,鼓励地方社区和志愿组织积极参与英国乡村发展成为了一种新倡议。这种方法强调利用他们的技能、热情、精力和对乡村性的熟悉度,以及授权他们采取行动从而实现农村地区经济、社会与环境政策的整合与可持续性发展[24]。通常而言,这种地方决策可能比“自上而下”的统一计划更能回应当地情况,在确定乡村需求和解决地方问题上更有效率。于是,一系列以“社区主导”为核心的创新方案被提了出来,其中,“村庄评估机制”被认为是乡村重建最有效的工具之一,可有效促进乡村社区的可持续性发展。

第一,村庄评估:社区赋能与社区行动的有效机制。村庄评估机制是由社区自身对乡村农业、环境、基础设施等各方面展开的综合性调查,目的包括三点:发现过去、记录现在、讨论村庄或社区的未来,核心是社区成员自己决定调查什么、如何调查以及呈现调查结果[25]。该机制的优势是通过创建一个合法的“社区身份”,赋予社区确定自身需求的权利和能力。在实践中,绝大多数村庄评估都是通过社区成员自己设计、管理和分析的调查问卷实现,亦有一些问题是通过观察、交谈等方式总结村庄建设的实际需要,主要目的是为了发现社区发展中最突出的问题,由此确定社区的优先发展事项以及所需的目标资源。之后通过举行社区会议,由乡村委员会以及相关法定机构一起推动这些特定问题的解决。应该说,这种乡村社区公共需求自我发现与动员的机制,有助于激励当地人的积极参与,被认为是赋予社区权力的重要手段,是乡村社区可持续性发展的催化剂。

第二,地方赋权:“服务—指导”而非“控制—监督”。和以往相比,乡村社区建设已不完全依赖政府的外部支援,村庄评价和其他以社区主导为本的实施方案越来越被社区居民看作是“授权社区”的合法性机制,可有效促进社区自助并激发社区自治的潜在价值[26]。随着这些方案的系统化与成熟化,地方相关部门和机构也逐渐将“社区实验行动计划”设定成一种常规化的行动方案,用于为乡村社区更广泛建设目标的实现提供指导与服务。比如,在英格兰北部社区发展策略中就明确指出,要尽可能寻求各种项目中的协同作用以及与社区发展组织建立起“伙伴关系”,通过引导确定和解决农村面临的社会问题[27]。这也进一步表明,地方政府在社会治理形态上也正经历着从“控制—监督”向“服务—指导”的现代化转型。有研究估计,自20世纪70年代初以来,英国至少有1500个农村社区进行了有效评估,这已成为农村社区发展中越来越重要的因素[28]。

第三,公众参与:“政府—社区组织—积极分子”合作共治。在英国,居民参与农村区域规划已成为一种基本需求模式,而政府的角色则被视为“倾听者”与“合作者”。并且,社区参与的吸引力在于乡村社区的发展越来越倾向于“自下而上”进行事务决策,是基于个人、团体和组织的意愿,这可有效调动当地农村社区的资源和个人技能,并能从政府的支持项目中获得社区发展的内生力量[29]。村庄评估机制和其他社区主导方案均离不开一个关键原则,即政府与社区组织、村庄积极分子之间的合作共治。首先,政府部门的支援与引导是核心,英国政府构建了一个支援性的乡村振兴政策环境,使社区主导的倡议能够获得持续发展,特别是向地方组织和社区团体提供实质性的支持,以促进它们参与到村庄社区评价与建设中来。其次,社区主导行动方案的实践尝试,意味着英国传统决策与地方治理形态的重大突破,社区组织“自下而上”的积极参与和“自上而下”的政府传统决策形成互补,极大提高了乡村社区建设的质量与效率。最后,村庄评估实践的成功离不开那些热情、精力充沛的“社区积极分子”,他们通过发起乡村建设任务,营造社区发展的合作与参与的建设氛围,进而促进乡村更新与再生。

(三)上下互动:田园规划、集镇发展与城乡融合

除了“自上而下”与“自下而上”的路径外,还有一种路径对英国农村经济社会的发展和多样化农村经济的创造发挥了至关重要的作用,这就是“集镇”的发展。作为一个“中间层”与“次级中心”,集镇成为了联结周边乡村腹地与大城市之间互动的枢纽与驱动力。

第一,理论依据:“田园城市规划”与“次级”城市发展战略。英国集镇的发展可追溯到1898年埃比尼泽·霍华德针对大城市病问题而提出的“田园城市”规划构想。他指出,田园城市是融合工业区、居住区、农业区、生活区、商业区于一体的,连接城区与外部农村的先进合理、功能完善的新型小城镇。它包括三大特点:一是,用人口规模和密度控制城市标准,规定适宜人口不超过3.2万人,城乡人口比例为15∶1,城市的发展不能依赖土地扩张,而是靠新增城市形成城镇群;二是,田园城市的土地形式是社区所有制,城市的基础设施建设需严格规划并由城市承担预算支出;三是,田园城市是集城市与乡村生活的优点、福利、文化、环境为一体的生态城市模式[30]。这为英国城市化问题指明了方向。进入20世纪80年代后,朗迪勒里还提出了“次级城市发展”的实践战略,旨在通过多个“中间中心”或“次级城镇中心”的建立,形成“大城市—次级城镇—较小城镇—乡村”的平衡发展,达到振兴城市极与村庄极的双重作用[31]。这些理论和战略有效促进了英国乡村振兴与城乡融合。

第二,集镇发展:城市与乡村腹地的联结枢纽。受“田园城市”理论的触动,英国政府特别重视“集镇”的发展,认为城乡区域的整体性发展不应该将资源都集中于几个主要的城市中心极点上,将农村区域发展也作为政策的一部分,协助推进更多“中间层”或“次级中心”在更广阔的地区发展尤为重要[32]。因为繁荣的集镇在提高周围农村地区竞争力和创造农村经济多样化上具备较强的吸引力,它不仅是大城市功能的延伸,更是乡村腹地的供给中心和联结城乡的中枢。在区域范围内,中小型城镇以及这些集镇之间的网络合作被视为农村地区经济发展的引擎,可有效发挥农村经济潜在的增长极作用。在实践中,英国集镇的发展基本是从村庄集市功能发展而来,这有三点考量因素:一是,发展集镇的村庄是否能对周边乡村腹地产生扩散效应;二是,是否具备合适的土地资源、水源等,以满足居民基本的公共服务需求;三是,是否会破坏乡土文化、历史建筑与公共空间。对于集镇具体的发展政策,英国政府一直重视小城镇基础设施、公共服务的建设以及能源的高效利用,注重小城镇的宜居性和可持续性发展,它们集城市文明与乡村特色于一体,使集镇与大城市在住房、就业、商业、医疗、福利等方面基本不存在城乡差距。根据“田园城市”理论规划,在20世纪40至70年代,英国陆续建设了33座新型田园小城镇,极大缓解了城市病,带动了乡村发展活力并促进了城乡有效融合。

第三,城乡融合:区域性、网络化与整体性治理。在英国,集镇与乡村社区的可持续性发展基本纳入了“中央—郡级(次区域)—村镇”三级综合治理框架,逐步形成了一种区域网络化的整体性治理格局。为满足多个中心与次中心城镇极的发展,英国政府还设立了“区域空间战略”和“地方发展战略”框架,目的在于明确不同地域的差异化发展目标与行动规划。2013年颁布的《英国农业技术战略》将大数据应用到乡村农业发展,进一步提升现代农业的发展效率,这使得2014年英国的农业总产值净增加接近100亿英镑,并且,现今大多数农村家庭平均收入高于全国水平,有1/3的家庭甚至处于较高水平[33]。应该说,英国乡村振兴中集镇的发展、社区互助的理念以及多行动者的参与,已经意味着传统国家治理出现了现代化转型,政府已并非是城乡区域治理的唯一主体,而是包括国家、地方、社区组织、居民在内的新的区域网络化治理,特别是大数据等现代化信息技术的运用,使得碎片化的政策和部门能够形成有机协调与整体配合,在立足居民或社区需求的导向下,建立起一种合作共治、整体性服务的政府治理新图式。

四、英国共生型治理对中国的启示

城乡关系演变的最终方向是形成一体化的共生关系,即将城市和乡村的优势有机结合,实现利益互换、功能互补与资源共享[34]。英国是第一个实现城市化的国家,先后经历了城市扩张、城市病蔓延、法制规划、乡村有序治理、城乡一体化的道路,在乡村振兴的实践中,基本形成一种“共生型治理”的发展模式,特别是“自上而下(法制设计)、自下而上(社区参与)、上下互动(集镇发展)”三条实践路径的有效经验,为中国等乡村振兴与城市化发展中的转型国家,提供了有价值的内在规律与启发。

第一,振兴单元:差别化策略与多中心治理。一是,推进多个乡村“中心极”单元的共生治理。和英国集镇发展一样,并非所有的乡村单元都能有效振兴和推进城镇化,乡村振兴需要综合考虑人才、技术、产业、资本等生产要素,在空间上,集聚提升类村庄、城郊融合类村庄、特色保护类村庄、搬迁撤并类村庄可作为近期乡村振兴重点发展的区域单元,但要想真正实现中国乡村振兴,还必须以落后乡村为本位,为绝大多数中西部一般农业型农村提供生产生活保障,并逐步形成多个乡村“中心极”单元的共同发展。二是,规范乡村振兴的建设标准,可考虑继续出台《乡村振兴法》和中长期的发展规划,形成近期(2018—2022)、中期(2022—2035年)、长期(2035—2050年)阶段化的乡村振兴推进方案。三是,推行差异化的振兴农村策略,陆续建立“一村一品”与“一镇一业”,打造地区特色品牌、龙头企业与现代化农业,形成特色乡村、发达乡镇的综合性发展。

第二,振兴环境:摒弃城市偏向的消极因素。英国乡村振兴实践的成功,关键之一是出台了完善的以“乡村为本”的发展规划、政策与细则。因此,摒弃消极因素、构建乡村振兴的积极环境因素尤为重要。一方面,逐步摒弃城市偏向的消极共生环境,建立城乡共生性、包容性与整体性治理的政策体系,比如,要通过对户籍制度、金融制度、土地制度的综合性改革,清除城乡要素自由流通的壁垒,建立统一化的城乡要素市场。另一方面,营造乡村振兴的积极共生环境,这重点是要加强城乡平衡发展的政策供给,促进资源的优化配置,比如,建立城乡产业之间的联动与协作,通过城镇产业的转型升级,为乡村产业结构、产品体系的调整提供更优质和更精准的生产服务;推动乡村振兴与城镇化发展双向改革,继续强化财政支农力度,扩大城镇公共服务体系对农民工的全覆盖,实现城乡功能互补与平等发展。

第三,振兴界面:发展多元化的乡村治理主体。英国乡村振兴界面是一个多层级的组织体系,在政府、地方机关、社区组织的协同参与下,形成了乡村社区的有效治理。因此,首先要明确政府“引导、服务、规范与统筹”的乡村振兴角色,通过乡村生态保护理念的确立、乡村振兴战略基金的设立、监督管理机制的完善,重塑乡村的可持续发展能力,并推进乡村建设有序开展。其次,赋权基层社会组织,政府应减少对乡村振兴事务的行政干预,积极放权于服务农民、农村、农业的基层社会组织,激发乡村振兴的协同活力。再次,吸纳有创造力的贤能参与乡村振兴,这主要包括乡村富人、知识分子、技术专家、企业家等,熟人社会中乡贤人士的参与能较好优化乡村治理结构,提高乡村治理效率。最后,还需建立以法治为核心的“三治一体”乡村振兴体系,自治、德治(非正式制度)与法治(正式制度)的有效结合是乡村振兴的根本保障。

第四,振兴模式:从“偏利共生”向“一体化共生”过渡。英国乡村振兴的实践表明,从“点共生、间歇共生、连续共生”转向“一体化共生”是一个漫长复杂的必经过程。中国的城镇化发展与乡村建设虽然在新世纪以来取得了惊人的成绩,但由于种种制度壁垒,城市与乡村依然是一种“偏利共生”或“连续共生”的发展状态,乡村内部依旧存在诸多发展不充分的现实问题,比如,在脱贫攻坚问题上,存在贫困建档制卡混乱的现象;在乡村振兴与城乡融合上,存在社会力量协同不足、参与度低的问题;在城镇化发展问题上,人口城镇化步伐依然滞后。因此,中国需要进一步确认城乡统筹规划向深度发展,建立长效化的农村生态服务系统与一体化农村综合发展政策,通过社会组织的不断发育,推动“大城市—中小城市—小城镇—乡村社区”多个中心单元的网络化融合发展,创造一个高质量、有活力、可持续又宜居的乡村社会系统,真正缩小城乡经济社会差异,实现城乡平衡。

参考文献:

[1]邬沧萍,侯文若.世界人口[M].北京:中国人民大学出版社,1983:365.

[2]WALLER P J.Town,city,and nation:England 1850-1914[M]. Oxford:Oxford University Press,1983:151-152.

[3]CLAPP B W.An environmental history of Britain:Since the industrial revolution[M]. New York:Routledge,2013:122.

[4]National FarmersUnion. Routes to prosperity for UK agriculture[M]. London:NFU,1999:22-30.

[5]DEFRA. Promoting an integrated approach to management of the Coastal Zone(ICZM)in England[R]. London:DEFRA,2006:57-60.

[6]MILBOURNE P. Rural poverty:Marginalisation and exclusion in Britain and the United State[M]. London,New York:Routledge,2004:18.

[7]姜方炳,李颖.“共生型治理”:城市街区治理体系再造及运作逻辑---以杭州市凯旋街道为例[J].中共天津市委党校学报,2018(6):79-87.

[8]武小龙.新中国城乡治理70年的演进逻辑[J].农业经济问题,2020(2):77-86.

[9]COPP J H. Rural sociology and rural development[J]. Rural Sociology,1972(4):515-533.

[10]杨嵘均.论新型城镇化与乡村振兴战略的内在张力、政策梗阻及其规避[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019(5):24-32.

[11]NADIN V. The emergence of the spatial planning approach in England[J]. Planning Practice and Research,2007(1):43-62.

[12]UK Department for Environment,Food&Rural Affairs. Rural strategy 2004[R]. London:DEFRA,2004:8.

[13]BIBBY P. 2011 rural-urban classification of local authority districts and similar geographic units in England:A user guide[R]. London:DEFRA,2014:6.

[14]LOWE P,WARD N. Englandsrural futures:Asocio-geographical approachtoscenariosanalysis[J]. Regional Studies,2009(10):1319-1332.

[15]CULLINGWORTH B,NADIN V. Town and country planning in the UK:14th edition[M]. London,NewYork:Rouledge,2006:34.

[16]周应华,朱守银,罗其友,等.英国农村区域协调发展的经验与启示[J].中国农业资源与区划,2018(8):272-279.

[17]DAVISON J R. Integrated rural development in England:Unrealised or unrealistic?[D]. Durham:Durham University,1990:52-55.

[18]谢方,徐志文.“城乡界面”视角下城乡要素双向合理流动机制研究[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018(3):94-99.

[19]BURCHARDT J. Rethinking the rural idyll:The English rural community movement,1913-26[J]. Cultural&Social History,2011(1):73-94.

[20]SANDBACH J,WILLS J,HUXFORD R. Our countryside:The future:A fair deal for rural England?A government white paper[J]. Municipal Engineer,2000(1):81-91.

[21]TRICKER M. The peak district integrated rural development project: Acatalyst for change?[J]. Netherlands Geographical Studies,1993(3):115-122.

[22]BELL D,JAYNE M.The creative countryside:Policy and practice in the UK rural cultural economy[J]. Journal of Rural Studies,2010(3):209-218.

[23]ROBERTS E,TOWNSEND L. The contribution of the creative economy to the resilience of rural communities:Exploring cultural and digitalcapital[J]. Sociologia Ruralis,2016(2):151-167.

[24]OSBORNES P. Reformulating wolfenden?The roles and impact of local development agencies in supporting voluntary and communityaction in the UK[J]. Local Government Studies,2000(4):23-48.

[25]OSBORNES P,TRICKER M. Village appraisals:A tool for sustainable community development in rural areas in the UK?[J]. Local Economy,2000(4):346-356.

[26]OSBORNES P,BEATTIE R,WILLIAMSON A. The impact of local voluntary and community sector infrastructure on community involvement in rural regeneration partnerships[J]. Public Money&Management,2006(4):235-242.

[27]WARD N,MCNICHOLAS K. Reconfiguring rural development in the UK:Objective 5b and the new rural governance[J]. Journal of Rural Studies,1998(1):27-39.

[28]MOSELEY M J,DEROUNIAN J G,ALLIES P J. Parish appraisals:A spur to local action?A review of the gloucestershire and oxfordshire experience 1990-1994[J]. Town Planning Review,1996(3):309-329.

[29]武小龙,刘祖云.社区自助、协同供给与乡村振兴---澳大利亚乡村建设的理念与实践[J].国外社会科学,2019(1):30-39.

[30]HOWARD E. To-morrow:A peaceful path to real reform[M]. London:Routledge Abingdon,1994:139.

[31]RONDINELLI D A. Secondary cities in developing countries:Policies for diffusing urbanization[M].London:SAGE Publications,1983:156-185.

[32]COURTNEY P,MAYFIELD L,TRANTER R,etc.Small townsassub-polesin English rural development:Investigating rural-urban linkages usingsub-regional social accounting matrices[J].Geoforum,2007(6):1219-1232.

[33]SCOTTA J,SHORTEN J,OWEN R,etc. What kind of countryside do the public want:Community visions from Wales UK?[J].Geo Journal,2011(4):417-436.

[34]武小龙.“人类命运共同体”范式下城乡文化共融的逻辑重塑[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018(6):164-170.

注释:

①最初的城市化主要集中在伦敦、伯明翰、曼彻斯特等几个工业重镇。

②乡村漫游主要指城市居民到乡村度假、旅游甚至定居。

③英国的《城乡规划法》自1932年颁布以来,主要经历了1947年、1953年、1954年、1959年、1962年、1963年、1968年、1971年、1972年、1974年、1977年和1990年共12次修订。