作者:罗 章 王 烁 责任编辑:网络部 信息来源:《农村经济》2018年第1期 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 2167次

【摘 要】精准扶贫的关键是增强贫困地区的造血能力,集中连片特困区“久扶不脱”的瓶颈就在于内生成长力的匮乏。“木根模式”通过“政府—村民—市场”三元主体联动机制的良性运转,实现了主体“角色—行动”的转变,在协同合作中激发内生成长力,走出一条造血式的精准脱贫路径,对破解集中连片特困地区的“空间贫困陷阱”具有借鉴意义。

【关键词】精准扶贫;乡村旅游;“木根模式”;脱贫机制;内生成长力

一、引言

中国社会科学院和国务院扶贫办联合发布的《中国扶贫开发报告2016》显示,我国农村贫困人口从1978年的7.7亿人减少到2015年的5575万人,减少了71464万人,①经过多年的扶贫工作,现在剩下的都是“硬骨头”,减贫难度越来越大,②实现到2020年实现全面脱贫的目标时间紧、任务重,我国的扶贫工作面临重大挑战。相比于之前粗放扶贫的先天不足和执行过程中的后天畸形,“精准扶贫”应运而生,并且以其独特的优势受到越来越多的关注。

国务院公布的14个深陷“空间贫困陷阱”的集中连片特困地区是扶贫攻坚主战场,[1]而这些地区面临“久扶不脱”的困境,诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森提出能力贫困理论,[2]为我们提供全新的审视问题的视角,集中连片特困地区的扶贫瓶颈在于内生成长力的匮乏,破解这一瓶颈的关键是精准扶贫战略指引下增强内生造血能力,从而实现“扶真贫”。

精准扶贫政策的本质是一种“输血→造血”的转变,[3]以乡村旅游为载体的精准扶贫就是通过搭建贫困群体、市场与政府三大扶贫主体间的运作机制,逐渐成为实现精准扶贫的有效制度设计和组织工具。[4]而在扶贫实践中如何将精准扶贫嫁接到旅游扶贫之上,这是学界需要研究和探讨的重要问题。对此,重庆市W县木根村通过发展乡村旅游而取得的卓越脱贫成就,形成“木根模式”,由此成为本文的重要研究案例。

因此,本文研究问题聚焦在“木根模式”中“乡村旅游”这一扶贫产业模式与“精准扶贫”这一战略构想的实践结合是如何实现的?其中蕴含的是什么样的运作机制以及这一机制是如何实现脱贫可持续发展的?这些都将为其他贫困地区精准扶贫的脱贫实践提供理念、原则和机制的借鉴。

二、重庆市W区的“木根模式”

木根村位于重庆市W区S镇,地处西南武陵山集中连片特困区的核心区域,深陷“空间贫困陷阱”。幅员面积27.69平方公里,耕地3392亩,现辖5个村民小组,农户426户1660人,农业人口1328人。2000年木根村人均收入仅980元(同年全国农村居民人均收入为2229元),村民收入来源多为蔬菜种植或外出务工。1500多村民散居在1300多米的高山上,超过80%的村民吃不上干净卫生的自来水,村里没有医疗站,唯一的木根村小学承担了全部的教育功能,全村贫困发生率③高达52%。据村支书描述:“从年头到年尾,好多人家连苞谷都吃不起”。2014年以来,木根村逐渐贯彻落实“精准扶贫”政策,结合自身资源禀赋走出一条脱贫之路,乡村旅游的发展极大改善了收入占比,第三产业占比超过40%,使得村民腰包鼓了起来。

2016年,木根村人均收入达到14168元,是2000年的14.5倍。乡村旅游成为木根村的支柱性产业,2014年以来全村参与游客接待的农户有152户,占全村的31%。其中年纯收入20万以上的农户有13家,最高一户达40万元,最低一户也有5万元,2016年贫困发生率降低为0.6%。

木根村在发展乡村旅游、走上脱贫富裕之路的过程中,将“精准扶贫”的理念与“乡村旅游”的模式融合,走出了自己的脱贫之路,具体做法可归结为以下几点。

1.知青返乡萌发旅游商机

知青回村故地重游,给木根村发展乡村旅游带来一线商机。7、8月份的重庆烈日炎炎,而木根村则保持20度左右的适宜温度,无强风,无山雾,四面环山,风光秀丽,宛如世外桃源。知青们萌生避暑养老的想法,与村民合作,形成“知青出资与村民出房”模式,修葺房屋,添置家具,村民收入在短期内迅速增加。

2.改造运动提质基础设施

W县政府响应村民需求,对木根村实施整体改造。主干道硬化实现村村通、户户通;自来水管搭建方便饮用干净自来水;改修电路解决村民的断电难题。为改善村民的居住条件,政府出资补助村民改造房屋,对房屋的室内室外风格进行了统一规划,根据每户的实际房屋面积,以260元/平方米的补贴帮助村民翻新重建房屋。

3.多方融资破解资金难题

政府、市场和村民多方合力,破解乡村旅游发展的资金难题。高山移民搬迁补贴解决48户高山村民的居住问题;政府给予开办农家乐的农户每个床位50元的农家乐床位补贴;村民也开始积极寻求筹资渠道,筹集开办农家乐的初始资金,外出务工的村民返乡,将长期打工积累的积蓄筹钱,亲戚朋友借钱和小额贷款也是村民农家乐启动资金的来源,累计整合各类建设资金4500万元。

4.各类培训补足能力短板

政府针对木根村的不同群体组织了一系列的培训,促进村民意识的转变和能力的提升。首先,政府组织村干部前往甘肃、四川、湖北等乡村旅游扶贫示范点进行学习,使村干部坚定发展信心,明确改进之处,带动村民发展;其次,政府组织种植大户前往西南大学等高校参加培训,向农业专家学习先进的种植技术和种植方式,实现农蔬菜种植增产增收;最后,政府组织正在或有意愿开办农家乐的农户培训,提高农户的经营与服务的意识与能力。大量的培训提高了村民的致富技能。

5.政府管理引导市场发展

首先,政府在发挥市场力量积极作用方面做工作,吸引优良技术企业进入和新型观光农业发展模式。W县农委在武汉考察时为木根村引进湖北长阳蔬菜发展公司,考察后与木根村的53户农户(其中贫困户达到41户)签约,投产后引进多项农产品,拓展高山蔬菜种植品类。此外,还发展出集有机种植体验、瓜果观赏、果实采摘为一体的“开心农场”模式。最后,针对私人入驻木根兴办小产权房与民争利和盲目扩张的趋势,“两违”整治运动开展起来,避免陷入破坏生态平衡、超越地区承载力的厄运。

6.邻里守望扩大惠及圈层

木根村邻里乡亲维系着互帮互助的淳朴情感和道德义务,随着农家乐和蔬菜种植的规模扩大,以家庭为单位的经营模式已经不再能够满足市场日益壮大的需求,人手日渐吃紧,一些经营规模较大的农家乐户主从本村吸取人员以雇工的方式参与到乡村旅游扶贫当中去,专门的蔬菜中介和运输渠道也得以形成,吸纳更多贫困人口进入并从中受益。

三、“木根模式”的精准脱贫机制分析

如何在乡村旅游中落实“精准扶贫”,解决“久扶不脱”的困境,木根村探索出“政府—村民—市场”三元主体联动发展的路径与模式,将精准扶贫与乡村旅游结合起来,在协同合作中激发出乡村的内生成长力,[5]这对于集中连片特困地区的精准扶贫有一定的借鉴意义和推广价值。

在木根村落实精准扶贫政策的过程中,政府、村民、市场三元主体间的信息沟通渠道逐渐形成并稳定运行,信息对称的趋势开始形成,三元主体间的共同利益促进了其有序合作,而政府作为第三方成为对不良“自利”行为的监督者和矫正者。

第一,“村民—政府”互动。精准扶贫下脱贫机制的实现,重点在于以村民为先导的“村民—政府”二元主体的互动。而“村民—政府”二元主体的互动关键在于村民发展需求的产生和政府对于村民需求的满足。[6]木根村村民主动表达发展诉求,提出所需服务,政府及时予以合理回应,服务贫困村、贫困户满足需求。

第二,“村民—市场”互动。追逐利益的本质之下是市场对于资源与商机的敏锐感知,“理性”之下的利益驱使和村民强烈的脱贫意愿使得协同不谋而合。商业公司锚定乡村的资源禀赋,发现发展经济的“机遇点”,村民量力而行借力发展农村经济,实现收入增长初衷。

第三,“政府—市场”互动。市场的“利益最大化”原则极易牺牲生态环境这一可持续发展的基石,并陷入“马太效应”富者更富,穷者更穷,如何规避则是一大难题。而在“木根模式”中W县政府对市场失灵行为进行规制,积极引导市场发挥正面的作用,市场则响应政府“精准扶贫”政策,并接受政府的合理规制与引导。

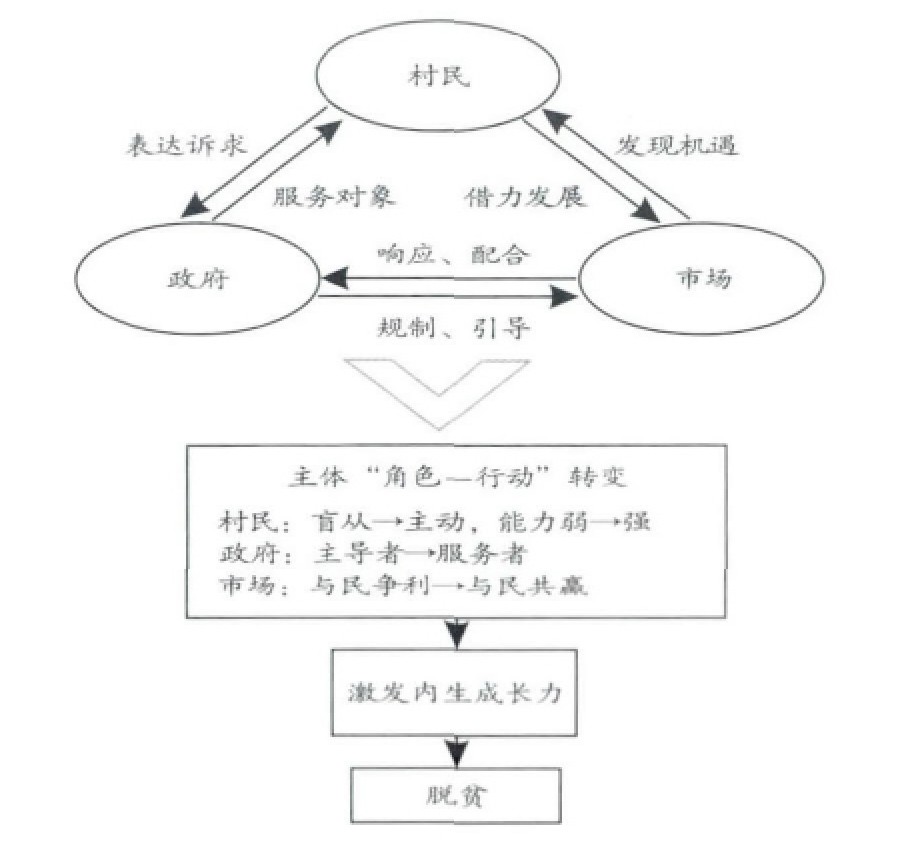

在此基础上,政府对村民和市场的交易关系、权利分配等进行了合理的界定,对其博弈行为进行规则设定,真正实现了木根村内生性造血式扶贫机制的稳定良性循环,内生活力得以充分涌现。由此,“木根模式”的精准脱贫机制得以形成(见图1)。

图1“木根模式”的精准脱贫机制与传导路径

主体发育不成熟也难以实现良性互动,而互动的完善也有助于塑造适恰的主体特性。“政府—村民—市场”三元主体联动的“木根模式”使得主体的“角色”与“行动”发生了转变,为机制的可持续运转奠定重要的基础。而三元主体“角色—行动”的转变主要表现在以下三个方面:

1.村民:盲从→自主,能力弱→能力强

由木根村脱贫案例归纳出的内生性精准扶贫机制,一方面,基于木根原有的淳朴、勤劳、互助、勇敢的个性品格,木根人敢于借钱借贷下定决心搞一场,村干部锲而不舍向上级反映乡村发展需求;另一方面,通过“村民-政府-市场”的动态互动,使得政府和市场对于木根村民“赋能”,在保持并发扬原有民族特性的基础上,提升了村民商业能力和服务水平,使得村民实现“盲从→自主”的观念转变和“农民小商户”的角色转变。但值得庆幸的是和谐乡里,守望互助,生态良好的淳朴乡村没有被经济利益淹没,没有走上破坏生态的道路,自觉约束房屋扩建,如今的木根山依然青,民风依然淳朴,而村民的腰包也鼓起来了。

2.政府:主导者→服务者

在扶贫攻坚的过程中政府应当扮演什么角色,要怎么去做才能“事半功倍”,而非“事倍功半,功败垂成”。政府的缺位、越位往往是造成政府失灵的重要原因。在木根案例中,萌芽期的困境主要归咎于政府做了市场该做的事,“好心办了坏事”,去识别资源,识别商机,然后识别失误,使得木根沉浸在多年烤烟种植无所获的泥潭。根据木根经验,我们发现政府应当定位在服务者的位置,一方面,承担不可推卸的基础设施修建职责;另一方面,主动满足村民需求,在资金、技术、能力和管理方面提供针对性服务。另外,一个重要的角色就是“裁判员”,市场的进入与逐利性的本性使得村民利益被侵夺,“公地悲剧”发生,村民做不了的事情,政府要适时出手,予以规制,保护利益受损者。

3.市场:与民争利→与民共赢

市场具有独特的敏锐识别力,在识别资源和商机上具有天然的优势,追求利益至上的商业本性使得“识别者”职能愈发得天独厚,精准扶贫如何精准的实现,如何最大程度上发挥地区优势潜力,实现脱贫致富目标,市场角色毋庸置疑。[7]蔬菜发展公司等企业进入木根,使得木根村的种植业完成了从低产量低效益到高产出高收益的转变。但与此同时,市场的“自利性”往往会忽视资源浪费、生态破坏、社会和谐、贫富差距的问题,政府规制将尽可能划清界限,使得市场不能越界,以短期逐利为目的,此外,木根村民“保护生我养我的土地”的观念也在其中扮演重要角色。

归根到底,木根村能够脱贫实现可持续发展,核心在于内生成长力的激发,而内生成长力的激发依赖于“村民-政府-市场”主体间的互动,主体角色与行动扮演十分重要的角色,少了哪个环节,内生成长力都无法形成,都会走向脱贫又返贫的道路。

四、“木根模式”对精准扶贫的启示

通过对木根村进行实地调研和案例研究,我们对精准扶贫的具体实践有了较为深刻的了解,也对“精准扶贫”指导思想在“乡村旅游”脱贫模式中得以生根发芽的内在运行机制,即村民-政府-市场三元主体间的联动脱贫机制进行了剖析。该机制是精准扶贫理念的集中表现,是精准扶贫视阈下的内在脱贫运行机制。

虽然村民、政府、市场在脱贫治理过程中是以自利互利的内生性需求为导向,进行脱贫互动,但实质上整个脱贫过程有着深刻的政府管理最新理论烙印。如新公共服务理论中强调政府的职能不是“掌舵”或“划桨”,而是以公民为中心的“服务”,[8]这完美地体现在了木根村“村民—政府”与“政府—市场”这两大互动关系中角色转变和功能置换中。又如阿玛蒂亚·森在其能力理论中强调“能力是功能的组合”,而这一理论与“协同治理”思想相结合后的赋能理论也在木根村的脱贫历程中贯穿始终,政府对社会(村民)、对市场的赋能,是政府扶贫思想的转变,也是社会管理创新、三元主体激活的体现。

通过调查研究,发现精准扶贫下脱贫机制实质上不仅是对先前粗放扶贫模式所呈现出问题的改进,也是对扶贫工作中贫困对象对政府单一性依赖问题的克服,以最终实现由外生性的“输血式”扶贫到内生性的“造血式”扶贫的转变。这一机制更是政府治理观念转变,走向对社会及市场合理赋能、与社会和市场协调治理之路的体现。通过调查分析,可以得到以下三点启示。

1.加强脱贫互动机制中三元主体的角色转变及功能置换

在扶贫攻坚过程中村民角色从“被动者”到“主动者”以及政府角色从“主导者”到“服务者”的转变。村民处于发展的核心地位,村民自身要有自主性意识和行为,形成村民需求主导政府服务的格局。而政府也要转变管制观念,发展服务理念,要充分激发村民的自发性、自主性和创造性,鼓励引导村民进行合理有益尝试,为其提供支持和服务,甘当“幕后英雄”。政府的角色和功能由制定脱贫方案、严控市场力量转变为以公共利益为准来审核市场所提供的脱贫方案,并对市场机制进行合理引进和理性调控;而市场的角色则由先前的被动承接政府扶贫方案转为主动根据市场需求和乡村资源提出脱贫方案并交由政府审议,在扶贫过程中发挥出了更强有力的市场导向、需求导向和顾客导向的积极力量。

2.动态满足村民诉求,合理选择市场方案

政府扶贫可持续化的关键在于村民诉求的动态满足和对市场方案的理性审议,且应将这一要求贯彻到精准扶贫的各个阶段。村民(尤其是贫困村民)是政府政策的靶标群体,其脱贫的意愿和能力是政府动员和组织的对象。村民会根据实际发展情况提出不同的诉求,对政府的服务能力和服务质量将提出更高的要求,需要政府提供配套服务、跟踪服务以满足村民诉求,从而进一步激发村民的主动性和创造性,促使村民积极提出新一轮的诉求表达,形成良性循环,为后续的可持续发展增砖添瓦。对市场力量所提出的方案的选择不应偏离以公共利益为上、以村民脱贫发展为主、以可持续扶贫为重、以生态平衡为基的扶贫标准,客观认识现实条件、理性发挥三元主体的主观能动性。

3.发挥政府市场调控职能,规避市场“与民争利”

“村民-政府”互动将村民发展需求的产生和政府对于村民需求的满足联系起来。此外,市场力量应在积极挖掘市场需求的同时,发掘贫困地区的资源禀赋,将两者结合提出互利性扶贫方案,建立与政府间的提交-审核互动关系和与村民间的资源-方案匹配关系,实现三元主体间的信息和资源流动。政府也要通过行政手段对其进行调和,控制好市场参与和市场偏好,发挥市场的积极作用,将扰动变量变为积极变量。

参考文献:

[1]童星,严新明.论马克思的社会时空观与精准扶贫[J].中州学刊,2017,(04).

[2]阿马蒂亚·森著.贫困与饥荒——论权利与剥夺[M].北京:商务印书馆,2001.

[3]赵武,王姣王月.新常态下“精准扶贫”的包容性创新机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015,(25).

[4]吴靖南.乡村旅游精准扶贫实现路径研究[J].农村经济,2017,(03).

[5][6]吕方,梅琳.“精准扶贫”不是什么?——农村转型视阈下的中国农村贫困治理[J].新视野,2017,(02).

[7]庄天慧,陈光燕,蓝红星.精准扶贫主体行为逻辑与作用机制研究[J].广西民族研究,2015,(06).

[8]珍妮特·V·登哈特著.新公共服务:服务而不是掌舵[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

注释:

1、来源于中国社会科学网,2016年12月27日。

2、来源于中国经济网,2015年7月21日。

3、贫困发生率=(农村贫困人口÷上年末农村常住人口)×100%。