作者:刘 风 责任编辑:网络部 信息来源:《中国农业大学学报(社会科学版)》2018年第5期 发布时间:2019-03-08 浏览次数: 2210次

【摘 要】农民合作社作为农村发展的重要经济载体,其反脆弱性在农村贫困治理领域具有不可忽视的作用。在联结农民个体、聚拢闲散资源方面,农民合作社是重要抓手:一方面,通过把单个的农民集合起来,增加农民群体共同抵御社会风险的能力,提高农民群体面对市场经济带来的不确定性和不稳定性的抗逆力;另一方面,农民合作社发挥实体平台作用,将农村较为优良的资源聚集起来,发挥资源整合效应,提高农村优质资源的利用率,提高农产品的市场竞争力,降低农产品的市场交易成本,提高农产品的市场占有率。文章剖析农民合作社社员在组织能力、管理能力、自我发展能力等方面的反脆弱性,探讨农民合作社在整合经济、社会以及文化等资源方面的反脆弱性发展,进而论述在农村反贫困战略中,农民合作社的贫困治理能力。农民合作社的反脆弱性,为其参与贫困治理提供了可能性,其反脆弱性发展为农村贫困治理增加了可及性,农民合作社的贫困治理能力日趋提高。

【关键词】农民合作社;反脆弱性;贫困治理

一、问题的提出:农民合作社反脆弱性何以可能

脆弱性这一概念最早出现在灾害学研究中,彼得·提莫曼(Peter Timmerman)在地球科学研究中首先提出了脆弱性的概念[1]1-10,罗伯特·钱伯斯(Robert Chambers)于20世纪80年代初提出了脆弱性的“外部—内部”分析框架,脆弱性在政治、经济、社会等领域得以广泛应用。2001年,发表于《科学》杂志一篇名为《可持续性科学》的文章把对“特殊地区自然——社会系统的脆弱性或恢复力”的研究作为可持续性科学发展的七个核心研究问题之一[2]。近年来,脆弱性研究成为自然科学、社会科学领域关注的热点问题和重要分析工具[3]。

研究气候变化、自然灾害等现象的学者认为,脆弱性是系统由于灾害等不利影响而遭受损害的程度或者遭受损害的可能性[4]。研究可持续生计、贫困等问题的学者认为,脆弱性是系统承受不利影响的能力[5]。林冠慧、张长义认为,脆弱性具有两个内涵:其一,脆弱性着重指出灾害在系统中的造成伤害程度。该内涵来自于冲击评估和传统灾害的研究途径,主要关注化学、物理类的脆弱性,不考虑系统主动应对的能力;其二,脆弱性具有先在性特征,存在于灾害之前。该内涵重在解释社会受灾害影响时的结构性因素,认为脆弱性衍生于人类系统内部固有的特质中,因此可以称为“社会的脆弱性”[6]。世界银行认为,脆弱性是个人或家庭面临一定风险的可能性,因此遭遇风险致使一部分财富遭到损失,个人或家庭的生活质量下降,并降至社会公认水平下的一种可能[7]。韩峥、李小云、唐丽霞等学者沿用了世界银行的定义,指出脆弱性是个人或者家庭遭遇了风险之后造成的财富损失或生活水平低于社会平均水平以下的可能[7,8,9]。李雪萍认为,脆弱性是风险性、敏感性、抵抗力和恢复力的函数,是个体或群体面对灾难时呈现出高风险性、高敏感性、低抵抗力和低恢复能力的特性[10]。徐志明强调脆弱性包含两个方面,即面对自然风险或者社会风险时,个人、家庭或者社会受到的冲击和抵御冲击的能力,脆弱性是两种能力比较的结果[11]。脆弱性更注重风险发生的前瞻性和对风险的预测性,是对具体灾害和风险条件下特定人群产生后果的解释[7]。综合学者对脆弱性的解读,本文认为,脆弱性是个人或群体在遭遇自然风险、社会风险、市场风险的过程中表现出来的低抗风险能力、低恢复力、低发展能力的可能性。

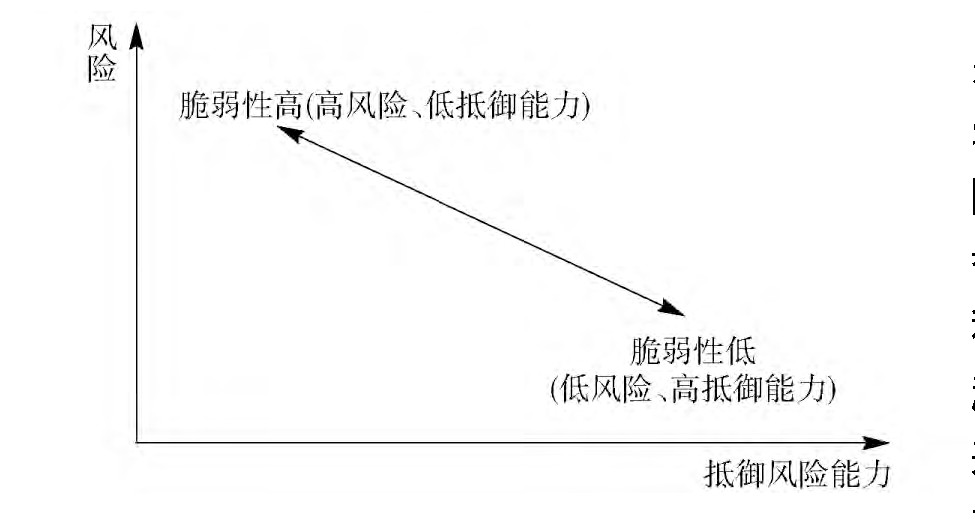

图1脆弱性与风险、抗风险能力的关系示意图[12]

从脆弱性的定义来看,脆弱性与风险相互关联在一起,风险源造成的破坏性、危险性是脆弱性产生的条件和外部因素,风险源产生的危险性和破坏性越大,脆弱性就越大。风险承受者自身的抗风险能力是脆弱性产生的内在因素和基础,风险承受者的抵抗能力越强,脆弱性就越小。从自然风险、社会风险和市场风险方面来看,脆弱性呈现抗风险能力低、敏感性强、易损性强、难复原、发展能力低等特点[10],具有不确定性、现实性[12]和潜在性[8]。脆弱性导致社会群体、组织或国家暴露在灾害冲击之中,对人类及其福祉存在潜在的威胁[13],导致农民生活的自然环境遭受破坏,出现生计难以维持等问题;导致农村内部社会结构发生冲突,出现群体性事件、暴乱等问题,遭受财产、人员等损失;导致农产品市场发展滞缓,收益不稳定,农民的福利水平下降,甚至陷入贫困状态[14]。

脆弱性与贫困既紧密相连又完全不同。一方面,贫困属于既存事实,能够观察到,脆弱性则是一种对将来的预测,是可能陷入贫困的一种推论。前者是事后状况,后者则是事前状况,前者可直接观察,后者不可直接观察;贫困是一种动态状态,而脆弱性是在未来一定时期内资产损失或减少到当前消费的某一基准之下的概率。另一方面,脆弱性不仅是贫困的一个重要维度,也是造成贫困和赤贫的原因[15]137。贫困的产生与脆弱性密不可分,农民的脆弱性与农民的贫困相伴而生,互为因果。

其一,脆弱性程度越高,抗风险能力越低,产生贫困的可能性就越大。黄承伟等指出,脆弱性产生于风险和个体或群体在抗风险中的能力和行动。脆弱性的大小与家庭的风险抵御程度呈反相关关系。因此,家庭抵御风险的能力低是导致穷人持续贫困的重要原因[16]。檀学文认为,市场脆弱性主要在于农产品市场体系不健全,农村劳动力非农就业市场不完善,农村发展速度较为缓慢,这些因素直接影响我国贫困问题的缓解[17]。联合国世界粮食计划署提出了一个关于贫困农民脆弱性的分析框架,该框架指出贫困脆弱性发生的主要原因受三个方面因素的影响:第一风险因素,即面临食品不足时产生的风险,风险越高脆弱性越大;第二抵御风险的能力因素,抵御能力越强脆弱性就越低;第三社会服务体系,社会的发展水平越高,越有利于提高贫困人口抵御风险的能力[8]。

其二,脆弱性与个人、群体的自我发展能力、获得资源的能力以及社会支持力度等有关。自我发展能力越高,脆弱性越低;资源获取能力越高,脆弱性越低;社会支持力度越大,脆弱性越低,贫困发生的可能性就会降低,反之亦然。陈艾、李雪萍从脆弱性-抗逆力视角分析连片特困地区农牧民的生计状况,认为脆弱性是致贫的重要因素[18]。抗逆力视为个人或群体的自我发展能力,具有极强反脆弱性的可能性,抗逆力为生计困难的群体提供最根本的支持力量。李小云把生计资产分为人力资产、自然资产、物质资产、金融资产、社会资产等五大类,通过对这五类资产的分析得出脆弱性与贫困的关系,强调了脆弱性与贫困农民自身反脆弱性能力的高低相关[8],生计资本越丰富,反脆弱性的能力就越强。黄承伟、王小林、徐丽萍从社会学的角度建立了脆弱性的测量框架,提出了三种脆弱性测量方法:预期的贫困脆弱性、低期望效用脆弱性、风险暴露脆弱性。这三种脆弱性测量对贫困群体脆弱性的预防能力有所提高[16]。杨龙、汪三贵从贫困群体福利水平的角度测量脆弱性,将农民拥有的财富、当前的收入和未来的收入作为要素,设计了农民的家庭特征变量、社区特征变量、风险冲击变量等。社会福利是社会和政府为贫困群体提供的重要社会支持,贫困群体的社会支持力度越大,福利水平越高,贫困群体反脆弱性的能力就越高。杨龙和汪三贵还指出,贫困标准不一样,贫困农民的脆弱程度不同;高度脆弱的农民往往具有较大规模的家庭、人力资本不足、多疾病困扰等特点;不同的贫困地区,影响农民脆弱性的因素也有差异[19]。

纵观学界对脆弱性的含义、特点以及脆弱性与贫困的关系的研究发现,农村反贫困行动中,提高反脆弱性的方式主要有四类:一是增强自身抗风险能力,二是增加家庭收入,三是提高社会福利水平,四是拓宽反脆弱性渠道。但是,从长远目标来看,农村、农民想要获得反脆弱性发展,联合是根本之道。农民合作社既是贫困农民联合起来,发展农村经济的载体,也是联结个体、聚拢闲散资源的抓手。通过农民合作社实现贫困治理目标是可行之道。因此,农民合作社为提高农村贫困地区及贫困群体的反脆弱性提供了可能性和可及性。本文在案例分析中,以反脆弱性为视角,来解读农民合作社的反脆弱性发展,以及农民合作社的贫困治理能力。

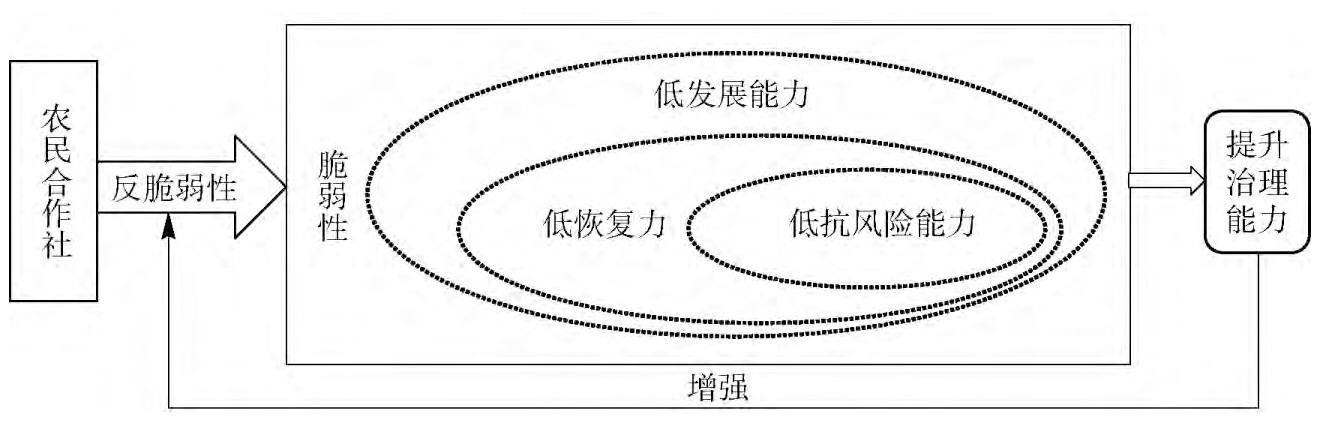

二、解释框架:农民合作社的反脆弱性形塑其贫困治理能力

随着政府对农村贫困地区的支持力度愈来愈大,市场的多样化特征日趋明显,社会的包容度逐渐增加,农民的主体性得以形塑,这些条件为提升农民合作社的反脆弱性及其贫困治理能力提供了前提保障。农民合作社反脆弱性主要表现在两个方面。一是农民合作社在整合农村资源中呈现的可能性。这主要体现在农村贫困地区存在的制约性因素:农村出现耕地资源浪费现象,大面积耕地被弃耕、撂荒;富余青壮年劳动力外迁,一部分妇女、老人和儿童滞留在农村,农业劳动力资源不足,“空心村”问题突出;“资本下乡”的精准度值得商榷,诸多政策资源在农村落地的过程中产生矛盾,使得相关施策范围和力度不够。以上因素展现了农村贫困地区的脆弱性特点,我国农民合作组织在乡村发展中的作用自中华人民共和国成立初期即已体现,通过集中农村劳动力、整合农村资源的方式,不断促进农村生产力发展;20世纪80年代农民合作社真正意义上的发展,为农村专业化生产、集约化经营和社会化服务提供了可能。由是观之,从历史视角追溯,农民合作社在生产力提升、生产资料调整和资源调配等方面具有一定的专业性。二是农民合作社在贫困地区的发展中体现了前瞻性。我国大部分农村贫困地区正在为摆脱贫困、实现多元化发展探索实现路径,但也存在多方面的制约:农业生产手段落后,经营方式缺少现代化支撑;农村劳动力素质仍然低下,发展理念缺乏创新性;农村整体的社会化服务短缺,乡村振兴的力量相对薄弱。这些问题是农村贫困地区发展面临的困境,也是在贫困治理中较难实现根本性突破的“硬骨头”。农民合作社在增加农业生产投入、改善生产条件等方面具有优势,通过联动龙头企业,引进农业科技等方式推进农村产业化发展,以提高市场风险的反脆弱性。另外,在打造农产品品牌效应、优化农业资源等方面,农民合作社也更具优势。

随着农村减贫行动的深入,农民合作社的反脆弱性承接了贫困治理中的更多功能。也就是说,依据农村贫困地区的需求,农民合作社与政府、市场和其他社会扶贫主体建立合作关系,抗风险可能性增大,贫困治理能力得以增强。反脆弱性视角下农民合作社的贫困治理能力主要表现在以下几方面:一是贫困治理能力日趋现代化,体现在农村地区的社会发展方面;二是贫困治理能力逐渐结构化,体现在农村地区各项社会制度、政策方面;三是贫困治理能力不断项目化,体现在农村地区社会扶贫项目方面。

图2农民合作社反脆弱性与贫困治理能力的逻辑关系

(一)贫困治理能力日趋现代化

由于新型城镇化建设的推动,大量农村青壮劳动力外出务工,耕地资源的整合是农民合作社贫困治理能力现代化的首要表现。具体而言,农民合作社通过整合土地资源,为农业规模化生产打下基础,规模化生产相较于个体经营,具有较大的抗风险能力,抗风险能力的提高促进了治理能力的提升。

耕地资源的整合在于其合理的规划与使用。农民合作社贫困治理能力现代化的另一个表现就是在整合耕地资源的基础上,发展具有农村特色的观光农业。观光农业的一方面将服务业“嵌套”于农业生产中,改善农村劳动力就业现状,吸引更多流动的劳动力回乡;另一方面,农村地区的服务业发展可以推动农业结构的调整,使农业、农村的发展与工业化、现代化接轨。服务业、工业与农业的合理分层,加快了农村地区的社会发展。

整合耕地资源需要农民个体的合作,农民合作社贫困治理能力现代化的第三个表现就在于将分散的农民个体联合起来,共同实现反脆弱性发展。联合起来的农民集体反过来为农民合作社凝聚农村优势资源、特色资源,加快物质资源和其他资源的转换和生产,优化市场竞争的空间结构,提高农业生产效率,稳固社会地位提供支撑。

(二)贫困治理能力逐渐结构化

贫困治理能力的结构化体现在农村地区各项制度以及政策的合理性方面。2004年,国务院颁布《关于深化改革严格土地管理的决定》,规定“农村集体所有建设用地使用权可以依法流转”。2014年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,要求大力发展土地流转、适度规模经营并在五年内完成经营确权。由此可以发现,农民合作社在整合农村耕地时有制度支撑。这就为集中经营提供了合法性,提高了资源整合的可行性。

同时,农民合作社贫困治理能力结构化还表现在其“合约组合”的属性上。从合约理论看,作为市场替代物,企业是一系列合约的组合。从威廉姆森治理结构三分法论述,农民合作社属于市场与企业间的混合形态[20]。那么,我们可以将农民合作社以一系列合约组合来看待。农民合作社的组合方式是由其经典原则决定,其组织边界也就取决于各项生产要素的收益回报状态与合作社的制度特征状态间的均衡[21]。当前,我国农业产业化主要包括“公司 农户”“合作社 农户”“市场 农户”三种组织形式。“公司 农户”的比重最大,但是二者的合作关系不是很稳定,这种形式是否能代表我国农业产业化依然存在质疑的地方。“合作社 农户”的模式相对缓解了农业在产业化道路上的难题,为发展农业产业提供了重要的平台。总体而言,农民合作社以独特的制度安排和运行机制,成为农村弱势群体以互助达到自助的重要组织手段[22],农民合作社的“合约组合”,在增强贫困治理能力,稳定治理能力的结构化方面扮演了重要的角色。

(三)贫困治理能力不断项目化

针对虚假集体对自由个人的压抑、背离和异化,马克思寄希望于真实的集体,真实的集体概念强调在集体中个人一方面能够获得发展,另一方面可以也能获得自由[23]84,这种自由人联合体的建设,并非仅仅是意识的产物,它必须立足于一定的经济条件、政治条件和意识条件[24]210。农民合作社是农业生产经营的新型主体,是发展现代农业不可或缺的力量。这样一个真实的集体,通过项目化的方式,不仅为联合起来的农民生产生计资本和发展性资本,还在一定程度上培养了农民的自主性。由此推论,从农民合作社的反脆弱性视角看,农民合作社治理能力的项目化为反贫困提供了宏观结构性的支撑和微观行动上的保障。

更重要的是,作为农村经济发展的载体,在减贫行动中,农民合作社能够承接多样的农业产业项目,并通过自身优势获得项目“抓包”的机会,以增加减贫效果。这在一定程度表现为,重视农业产业的发展,形成“外援内生”式的农村反脆弱性模式。“外援”是从贫困地区的结构出发,吸引多样化的产业,实现产业进村,达到产业扶贫目标,进而优化社会结构、经济结构和资源结构。“内生”是从贫困地区、贫困群体的内在能力出发,提高贫困地区、贫困群体的自我生产能力。以发展产业为基础,通过雇佣劳动力、分配利润等方式提高农民的收益,从而提升贫困群体的抵御风险能力。农民合作社“外援内生”模式既能提高农业经济效益,又可服务于农民群体,对贫困群体而言具有天然的“益贫性”,一直被视为实现益贫和脱贫的理想载体[25]。

三、反脆弱性与贫困治理能力提升:H农民合作社的实践

H合作社位于G县W乡东南部,成立于2008年9月,注册资金5000万元人民币,是河南省“省级林业产业化重点龙头企业”“市级示范社”“县先进合作社”“河南省科技型中小企业”。合作社地域覆盖W乡的6个行政村,78个村民组,其中三个为贫困村,辖区总面积6500亩(1)。

H合作社经营的产业主要有林业产业、生态养殖产业、生态旅游业、园林工程四大产业。其一,发展生态农林养殖产业。合作社林业产业已具规模,共有生态林800亩,杉木700亩,苗木花卉2900亩,精品茶园500亩(毛尖、黄金茶、白茶),油茶1100亩,茶500亩,总资产7600万元。其二,开展生态养殖产业。合作社共养殖光山麻鸭10万只,豫南黑猪3000头,本地山羊3000只,林间散养土鸡6万只。其三,开发生态旅游产业。合作社联合当地政府,共整修、绿化徒步旅游通道11.8千米,露营区6处,旅游景点及产业观景点12处,申报建立大型汽车露营基地。这些绿道、景点和基地将与天台宗祖庭净居寺、佛教圣地文殊寺、花山寨红色旅游区相连接,形成一条集观光、休闲、田园采摘、农家餐饮、乡村文化于一体的旅游路线。

H合作社产业扶贫的方式,为W乡设计出了一幅“房前屋后一亩茶,一塘肥鱼一群鸭”的美好蓝图。截止2017年上半年,H合作社所辐射到的每个村都在积极开展适合本村发展的产业项目。从合作社到农村贫困群体,每个行动者都在为早日实现脱贫目标、奔向小康社会努力着,农民合作社成为农村扶贫开发的生力军。

(一)与政府建立合作互惠关系

我国政府的角色在农村经济发展中尤为重要,政府能够为农村经济发展提供充足的物质资源和资金支持,为农村经济、社会的发展提供政策保障。毋庸置疑,政府在农村贫困治理中扮演的角色依然重要,政府主导下的贫困治理取得巨大成绩,多元扶贫模式取得重大突破。现阶段,政府主导、社会联动的合作扶贫模式成为贫困治理领域的特色,农民合作社在其中势必将发挥其不可或缺的作用,从农民合作社反脆弱性能力来看,得到政府的支持成为增加反脆弱性的强大后盾。以H合作社来分析。

一方面,H合作社展开有效的减贫行动。2012年为调动全乡种植苗木花卉的积极性,H合作社在乡党委、政府组织的支持下,合作社负责人GPA出资10万元,组织22个村的主要领导赴湖北、湖南考察学习,汲取脱贫致富的经验,发展本地特色农业产业。2013年,H合作社在D村整修改建7口万方大塘,提高村农业生产保障;2013年,合作社负责人GPA拿出8万元修缮D村小学、村部,额外投资2万元购置村部办公用品,改善村部办公条件;2014年,GPA又出资3万元修缮D村新农合医疗点,改善医疗点的服务质量;2014年,GPA出资2万元给W乡安全综治配备部分监控设备,为W乡的综治平安建设事业贡献力量。这些减贫行动,是农民合作社为实现农村贫困治理目标所做的努力,减轻政府在贫困治理中的压力,呈现“益贫”特点,提升了贫困地区多方面的反脆弱性能力。

另一方面,H合作社积极统筹政府资源。H合作社通过参与贫困治理工作,与政府形成良好的合作伙伴关系,获得政府全方位的支持。其中,合作社从林业局获得林业产业发展资金280万元,从畜牧局获得畜牧业发展资金100万元,从扶贫办获得扶贫项目开发资金130万元。另外,W乡属于国家中央单位定点扶贫乡镇,H合作社获得国家某中央单位的定点产业扶贫项目资金200万元,这些资金重点用于开发当地特色生态旅游产业,发展养殖业。

H合作社在政府政策资源的支持下,从附近等7个村流转荒山林地约7500余亩,合作社给老百姓支付每亩150~300元的土地转让费。这一行动让贫困村弃耕、撂荒的土地变废为宝,村民切实得到了实惠。据调查,从2009年至2016年,H合作社累计支出土地流转租金992.5万元,W乡7个村近万人受益。H合作社基本整合了W乡所有的池塘、水库,承包了农民的全部耕地。其中,池塘用于养鱼、养鸭,土地用来种植园林景观树木、花草以及葡萄、茶叶等。这些行动不仅提高了合作社的发展能力,也促进了当地经济的发展,直接加强了贫困群体抵御风险、增强恢复力、实现自我发展的能力建设。

(二)与企业形成合作竞争模式

农产品走出农村,走向市场,是农业产业化的必经之路。参与市场竞争,增强农业在其他产品中的竞争力,是农业发展的出路。贫困地区想要摆脱贫困,寻找到发展的载体,必须增强与市场主体的交流沟通能力。农民合作社作为农民群体“抱团发展”的集体力量,实力远远强于农民自己“单打独斗”,农民合作社成为目前推动农产品走向市场、增加话语权和竞争力的主要平台。

根据农村发展形势,相对来说,农民缺少各种资本,无法进入农产品精细化生产、加工、销售等领域。因此,大部分农民只停留于交流层次,获得有限的信息和技术。现阶段,在建立销售网络点以及广告费用投放方面的资金投入越多,物流体系越完善,农产品的销售就能获得越高的收益[26]。包括农产品生产、加工或储藏等都会受到不同的影响,只有产生规模效应,通过资金投入去开拓农产品市场才能在市场中与企业维持良性竞争关系。H合作社根据自己的优势,试图规避在市场中出现弱势竞争地位的问题。

首先,H合作社通过申请银行贷款,获得政府在扶贫项目上的贴息贷款300万元、农村产业发展的贴息贷款1200万元。这不仅用活了市场的资金,还有解决了H合作社在项目运作前期资金不足的问题。合作社有充裕的资金支持,意味着合作社具有强大的抗风险能力,也意味着,减少了贫困地区的农民群体受风险打击的可能力性,增加了贫困地区的农民群体增强自我发展能力的资本。

其次,H合作社既整合了银行的资金又调动了内部的资金。除了通过向银行贷款获得发展资金外,H合作社及支持合作社发展的龙头企业通过1∶1或者1∶2的比例,提供项目配套资金,充实项目资金库,增加农业产业的发展规模。充分展现了外援和内生力量的联动,促进贫困地区的农业发展。H合作社的G总表示:

非常满意目前合作社的发展状态,我们合作社利用市场资金,渡过了合作社发展的艰难期,目前不仅仅是我们自身的发展,在带动贫困户治贫方面,也有很多经验可以借鉴。(20170825GSJHH001)

(三)共建合作社的内生动力

外部力量的支持毕竟有期限,只有激发内生的力量,培养内在的发展能力,才是贫困地区摆脱贫困带来的脆弱性的根本出路。

H合作社探索出符合W乡反脆弱性发展的模式。一是提供服务,共唱“致富经”。在借鉴其他地区发展模式的基础上,H合作社形成了“四统一”的产业化帮扶模式。即,统一提供幼苗,将苗木花卉幼苗无偿提供给农户,签订种植协议;统一技术服务,在苗木种植前对农户实行集中培训,传授栽种技术和养护知识,确保成活率;统一灭虫防灾,派人负责农户幼苗的病虫害防治工作,解决农户后顾之忧;统一回收成品,对栽种好、成活率高的农户按合同支付费用,确保其销路。2016年,合作社对两个贫困村开展帮扶,其中有50余户100余人受益。这一创新模式大大加快了贫困村贫困户自主脱贫的步伐。二是专业人员跟踪指导。河南省G县园林工程有限公司常年驻扎在W乡,公司派出内部专业人员,长期在水塘、茶园“蹲点”,通过田野调查的方式,跟踪、观察养殖和种植的产品,研发绿化工程项目,保障合作社农产品的专业化生产、加工和销售。签订校企合作协议,接纳省、市级高校对口专业的实习生到合作社开展实习作业,通过与实习生的交流、合作,接收更多专业化的种植、养殖技术。邀请国内著名的种植、养殖专家指导,提高养殖、种植的技术水平。从服务到专业技术水平的提升,合作社内生动力的建设是反脆弱性的根本。反脆弱性的提升是形塑其贫困治理能力的前提条件,这还要求政府、企业以及合作社等多元行动主体之间形成共生格局,达成主体间的对称性互惠。

(四)构建多元主体间的对称性互惠关系

扶贫主体间的共赢与协同有利于对称性互惠关系的形成。一方面,完善政府、市场与社会的信息对称机制。建立信息共享机制,充分利用互联网 ,提高信息共享的时效性,有效吸纳市场主体参与政府与社会扶贫;增强处理有效信息的能力,进一步优化农民合作社处理信息的功能,提升农民合作社社员转化有效信息的能力。另一方面,加大政府、市场与社会的资源共享力度。提高农民合作社的资源整合能力,形成扶贫资源的共享机制。提升农民合作社反脆弱性即贫困治理能力的关键在于建立一种有效的协作机制,实现政府、市场与社会三方联动,能够精准完成扶贫资源的再分配。第三方面,提高市场、社会等扶贫主体的公共决策水平。虽然市场和社会的扶贫力度不断增加,但仍以政府主导的扶贫为主,社会力量参与贫困治理的公共决策水平相对较低。因此,我国党和政府继续出台一系列保障措施,提高农民合作社参与贫困治理的话语权,提高农民合作社参与公共决策的能力。

明确权利义务,形成多元主体间的共生,促进对称性互惠关系的形成。政府联动银行,为农民合作社提供贴息贷款服务。农民合作社与政府签订贷款协议,即可获得金融扶贫资金。具体而言,农民合作社每带动1户贫困户,确保该贫困户脱贫,银行才可以为其提供10万元的小额贷款。实质上,这10万元贷款是作为贫困户的股份,以10万元为股,投放到农民合作社,农民合作社以当年的实际收益为准,在年底为入股的贫困户分红。就H合作社而言,其每年获得收益之后,必须从总收益中拿出12%,以分红的方式分给那些入股的贫困户,大约每人每年可以拿到862元红利、100元到200元不等的过年红包和四只鸭子。除去分红收益,H合作社要确保已经入股的贫困户每年收入不低于5000元。为完成这一目标,H合作社吸纳W乡的大部分贫困户在此打工,每月支付给贫困户2000元工资。这样一来,这些贫困户平均每年至少有2万元的收入,远远高出贫困线。不过,如果H合作社不愿意带动W镇的437个贫困户脱贫,就不能获得4370万元的贴息贷款。从农民合作社的发展来看,这笔资金为其提升内生动力,发展反脆弱性能力,展现长久的“益贫性”至关重要。也就是从这样的权力与义务对等关系中,政府、企业与农民合作社之间已经形成共生格局,为农民合作社治理能力的现代化、结构化和项目化提供了服务理念、制度路径和市场思维。

四、结论与反思

单独的个体是无法面对复杂的贫困风险的,其反脆弱性能力也会大打折扣,更不用提个体的减贫能力。因此,使贫困地区农民联合起来,凝聚个体的反脆弱性,成为增强农民群体自我发展能力的长效路径。农民合作社作为农民的联合体,其贫困治理能力为抵御风险提供了可行性。值得反思的是,在农村贫困地区,农民的合作精神、合作意识较为滞后,合作社的发展受到环境的影响和制度的瓶颈,使得农民合作社在面对残酷的市场竞争时,缺少对现代化的、结构化的、项目化的治理能力的培养,而更加落后于其他地区。总体而言,农民合作社是一种联合组织,是弱者的联合,是农民群体从盲目走向理性选择的结果。

扶贫攻坚战略不断推进农村贫困地区的脱贫步伐,政府、市场与社会的深层次互动,正在撼动落后的、贫穷的农村地区曾经根深蒂固的致贫顽疾,农民的内生动力逐渐被激发出来。具体表现在他们对信息技术的接受度在增强,信息日益透明化,“科技下乡”“网络下乡”为农民争取了更多信息反馈的时间,缩短了农村农产品与市场的距离,使得不同主体间重复交易的机会增加,收益在增多。因此,我们有理由相信人们的合作性会逐步加强,人们的竞争行为必然从盲目走向理性[27]168。农民合作社为这种理性行动提供了空间和方向。

虽然农民合作社在贫困治理中有自己独特的优势,但是农民合作社自身的管理和运作也需要引起重视。只有一个制度健全、运作良好、管理合理、会员团结的农民合作社,才能通过整合农村各项资源、发展农村经济,提高贫困地区的反脆弱性能力。那么,在合作社的建设和管理方面,需要做到以下几点:一是增强社员合作意识,通过有计划、专业的分工,树立合作社专业权威,培养合作社社员的忠诚度,完善社员之间的沟通机制等,训练合作社社员的合作意识[20];二是增加农民合作社对外交流的机会,这主要表现在日常生产经营中,农民合作社要多与其他合作社之间沟通学习,汲取其他较强合作社的经验;还要加大与企业的交流,企业作为正规的市场主体,有丰富的经验能够指导农民合作社的日常生产经营;三是加强与政府部门合作的同时,减少对政府的依附性,农民合作社是现代农业的有效载体,要实现与政府部门的协同发展关系;四是农民合作社在贫困治理过程中,容易受到环境、人力技能、制度等方面的制约,因此,农民合作社要建立自己的权威,树立合作社的权威性。

综上所述,就当下我国农民合作社参与贫困治理的效果来看,其在反脆弱性方面取得一定成效,却也面临诸多挑战。一方面是因为一定数量的农民合作社由于其自发生长的原因,缺少专业性指导,影响了其在市场中的规范性运作,不具有较强的抗风险能力;另一方面,农民合作社存在社员能力不足的问题,导致合作社在减贫行动中缺少规划,及时获取有效信息的能力缺乏,应对突发状况时显得力不从心[28]。但是,从贫困治理历程来看,农民合作社的发展与贫困治理有着天然的密切联系。农民合作社通过自身建设,整合各项资源,发展农村经济,构建一个资源联动、农业经济活跃的现代化、多元化扶贫格局,是反脆弱性发展的理想模式。

参考文献:

[1]Timmerman P. Vulnerability,Resilience and the Collapse of Society:A Review of Models and Possible Climatic Applications. Toronto,Canada:Institute for Environmental Studies,University of Toronto,1981

[2]Kates R W, Clark W C,Corell R,et al. Environment and Development:Sustainability Science. Science,2001(292):641-642

[3]Gallopín G C.Linkages between vulnerability,resilience, and adaptive capacity. Global Environmental Change,2006(3):293-303

[4]刘毅,黄建毅,马丽.基于DEA模型的我国自然灾害区域脆弱性评价.地理研究,2010(7):1153-1162

[5]Bogard William C. Bringing social theory to hazards Research:Conditions and Consequences of the Mitigation of Environmental hazards. Sociological Perspectives,1988(31):147-168

[6]林冠慧,张长义.巨大灾害后的脆弱性:台湾集集地震后中部地区土地利用与覆盖变迁.地球科学进展,2006(2):201-210

[7]韩峥.脆弱性与农村贫困.农业经济问题,2004(10):8-12

[8]李小云,董强,饶小龙,等.农户脆弱性分析方法及其本土化应用.中国农村经济,2007(4):32-39

[9]唐丽霞,李小云,左婷.社会排斥、脆弱性和可持续生计:贫困的三种分析框架及比较.贵州社会科学,2012(12):4-10

[10]李雪萍.发脆弱性发展:突破发展陷阱的路径——基于西藏城镇社区发展的实证调查与理论分析.华中师范大学学报(人文社会科学版),2013(2):18-24

[11]国情调查课题组,徐志明.脆弱性与贫困:江苏李庄村实证分析.现代经济探讨,2009(7):44-47

[12]韩峥.脆弱性分析和制图系统在中国扶贫项目的应用.中国农业资源与区划,2001(1):49-54

[13]周利敏.从自然脆弱性到社会脆弱性:灾害研究的范式转型.思想战线,2012(2):11-15

[14]陈传波.农户风险与脆弱性:一个分析框架及贫困地区的经验.农业经济问题,2005(8):47-50

[15]丁开杰.社会排斥与体面劳动问题研究.北京:中国社会出版社,2012

[16]黄承伟,王小林,徐丽萍.贫困脆弱性:概念框架和测量方法.农业技术经济,2010(8):4-11

[17]檀学文,李成贵.贫困的经济脆弱性与减贫战略述评.中国农村观察,2010(5):85-96

[18]陈艾,李雪萍.脆弱性-抗逆力:连片特困地区的可持续生计分析.社会主义研究,2015(2):92-99

[19]杨龙,汪三贵.贫困地区农户脆弱性及其影响因素分析.中国人口·资源与环境,2015(10):150-156

[20]潘劲.中国农民专业合作社:数据背后的解读.中国农村观察,2011(6):2-11

[21]徐旭初,吴彬,高钰玲.合作社的质性与现实——一个基于理想类型的类型学研究.东岳论坛,2014(4):86-92

[22]傅晨.“新一代合作社”:合作社制度创新的源泉.中国农村经济,2003(6):73-81

[23]马克思恩格斯全集(第3卷).北京:人民出版社,1960

[24]黄琳.现代性视阈中的农民主体性.昆明:云南大学出版社,2010

[25]吴彬,徐旭初.农民专业合作社的益贫性及其机制.农村经济,2009(3):115-117

[26]王栋,曹利群.引入和利用资本:对农民专业合作社发展方向的探讨.中国行政管理,2008(9):97-100

[27]阿克塞尔罗德.合作的进化.吴坚忠,译.上海世纪出版集团,2007

[28]向德平,刘风.农民合作社在反脆弱性发展中的作用和路径分析.河南社会科学,2017(5):120-124

注释:

1、1亩等于1/15公顷,等于666.667平方米,下同,本刊注。