作者:李德英 责任编辑:网络部 信息来源:《四川大学学报 (哲学社会科学版)》2019年01期 发布时间:2019-02-27 浏览次数: 3721次

【摘 要】施坚雅的农村基层市场理论是解释中国农村社会经济结构整合的重要理论之一。2017年,施坚雅田野调查笔记的出版,让人们得以重新审视、补充和修正施氏的理论。学术界多年来关注“妇女对中国农村经济的贡献是否被低估和遮蔽”的问题,而施坚雅没有论述乡村女性在市场中的表现。成都平原乡村女性是基层市场的重要参与者,1940—50年代,成都平原的乡村女性,通过参与市场活动,以及针对市场进行的家庭手工业、副业和农业,不仅为家庭增加了收入,为地方经济做出了贡献,更赢得了家人、社会和国家的尊重,实实在在的收入、口碑和荣誉,这些不是轻易可以遮蔽的。

【关键词】基层市场;乡村女性;家庭手工业;赶场;成都平原;1940—50年代

施坚雅(G.WilliamSkinner)的农村基层市场理论是解释中国农村社会经济结构整合的重要理论之一。该理论突破了原来人类学家只重视村庄的局限,在更大范围内考察农民的社会交往和活动半径。1这些年围绕施氏理论的争论虽然没有停止过,但市场成为解释农村社会和农民行为的重要考察因素,已基本形成共识。22017年,美国华盛顿大学的郝瑞(StevanHarrell)和雷伟立(WilliamLavely)二位教授将施坚雅1949年底到1950年初在成都平原的田野调查笔记编辑出版,3让学术界得以通过该笔记,重新审视施氏的理论,同时,亦可对其研究进行新的补充和修正。施坚雅通过自己的田野调查和理论分析证明了“农民的实际社会区域的边界不是由他所在村庄的狭窄的范围决定,而是由他的基层市场区域的边界决定”。4那么在基层市场这个体系中,市场对乡村女性的开放程度如何?乡村女性的市场参与度如何?乡村女性在基层市场中的表现如何?乡村女性通过市场活动为其家庭和社区带来了怎样的经济收益?做出了哪些贡献?这些问题值得进一步探讨。学术界对乡村女性的研究不少,但对乡村女性与市场的关系却关注不多,5施坚雅对农村基层市场的研究也没有从女性的角度去探讨农村妇女社会活动的区域。本文拟以市场为切入点,探讨乡村女性的经济贡献和社会地位。

多年来,女性在农村经济中的贡献和地位问题一直受到学界关注。曼素恩(SusanMann)、黄宗智(PhilipC.C.Huang)、李伯重、彭慕兰(KennethPomeranz)、白馥兰(FrancesaBray)等中外学者有过不少论述和争论。6最近,有学者指出“从晚清到毛泽东时代甚至全球资本主义化的今天,妇女对中国农村经济的贡献被低估了”。7该文重新激发了“关于中国农村妇女经济贡献是否被遮蔽和边缘化”的讨论兴趣。本文不拟全面回应农村妇女的经济贡献是否被遮蔽的问题,只是希望通过对1940—50年代成都平原农村女性与市场活动行为的考察,对此问题的讨论提供一点区域性的认知。

一、女性的市场活动是否受到限制

基层市场是施坚雅的中国农村基层市场社区理论的核心概念,是“乡村集镇”中最基本的一种市场,即传统社会中的农村市场,又称为“集市”,它是以地方定期交易为核心的经济流通空间。这些农村集市是农民之间以及农民和商贩之间进行交易的立足点,在四川地区俗称“赶场”,“集市初为小生产者交换和调剂产品的场所,赶场者出售其多余或结剩的产品,换回自己不能生产的日常生活或生产用品”。8

民国时期文人们对“赶场”有诸多描述,也有不少社会学、人类学工作者对四川或成都平原的“赶场制度”进行了调查研究。9有学者认为“赶场”是四川农村最重要的社会活动和商业活动,散居各处的农民藉此聚聚热闹,在茶馆里坐下来喝一杯或在酒馆里招几个熟识的朋友谈谈天,各种消息、乡村里的新奇事情也从这里传播出去,甚至婚姻的谈判、田地的纠纷,均借着赶场的机会来解决,因此无论农忙农闲,赶场的风气越来越兴盛。10

“赶场”使乡村社会变得活跃、灵动而有趣味。“一个乡场每逢赶场的日子,以这个乡场为中心,周围二三十里地方都活跃起来了。天色还未发白,远远近近的人,男的女的,老的少的,都已充塞在稻田中间的曲折狭长的石板路上。他们挑着担儿背着筐儿装满着各色各样的农产物,或手工制品,争先恐后地赶到场上去,找寻雇主。稍缓一些时候,那些‘绅粮’们和纯粹消费者的‘下江人’也携着篮儿,或者提着防空袋参杂到这细长的行列中”。11赶场的人不分男女老幼,有要出售农产品或手工业品的生产者———农民,也有需要购买商品和服务的消费者。其实,生产者和消费者,在基层集市上是很难划分的,生产者出售完产品之后,就变成了消费者,从集市上购买自己需要的商品和服务。总之,赶场就是一个商品交易和社会互动的媒介,让散居各处林盘中的农人聚集在了一起。对于四川人来讲,“赶场”的记忆特别鲜活,我们曾经在成都市高新区中和场、大邑县安仁镇、新津县五津镇和青白江成都钢铁厂访谈过257位年龄在60~96岁之间的老人,有工厂领导、南下干部、普通市民和农民,他们生活水平差异很大,但不少人都有“赶场”的记忆,其中85位老人向我们讲述了自己的“赶场”故事,在老人们的回忆中,“赶场”最主要的目的是“交换”,是“买东西”或“卖东西”。12也就是说,商品交换和流通,是“赶场”最主要的功能。13

施坚雅认为一个基层社区的男人一生中至少会赶一千多次场,与基层社区中的几乎每一个人有点头之交。“高店子市场社区的农民,到50岁时,到他的基层市场上已经去过了不止3000次,平均至少有1000次,他和社区内各个家庭的男户主拥挤在一条街上的一小块地盘内”,“林先生和这个市场体系各地的几乎所有成年人都有点头之交”。14那么基层社区中的女性,是否有同样的际遇?施坚雅对农村女性参与基层市场的情况着墨不多。在2017年出版的田野调查笔记中,施坚雅有几处提到房东夫人林太太赶场的情形,林太太有时候和林先生一起去赶场,有时候林先生不去,林太太自己去,买做衣服的布料、食物和日用品等。她也出售自己家种的柑橘,但是在自己家附近的大路旁边,与孩子一起一边卖柑橘,一边玩耍。15林太太赶场没有受到任何限制,完全由她自己做主。在施坚雅对集市中妇女的寥寥几点记录中,有一个重要角色是市场中的女性乞丐。1949年11月22日,施坚雅到高店子赶场,看到有三个衣衫褴褛的妇女在市场上捡谷粒,这似乎是施坚雅在笔记中第一次描述集市中女性的形象:“在小市上,有三个衣着破烂的妇女,在粮食过秤的时候,她们围在旁边,看到有满出来的粮食,马上扫进小撮箕里,然后连石带灰倒进她们衣服的补丁中。在这个镇上赶场的日子里,像这样丧失社会地位的个体并不少见,在一条街上至少有两三个地方有乞丐。”16除了乞丐,在市场上算命的女性也给施坚雅留下了印象。此外,没有更多对集市女性的描述。

施坚雅的田野笔记没有提到四川乡村女性在进入基层市场时是否受到限制。笔者也没有看到哪一个基层市场有“女人不得入内”的规定,男女的机会从理论上讲是均等的。但在中国社会,无论是出于传统伦理观念,还是其他目的,对女性参与市场活动或多或少有一些限制。伊莎白和俞锡玑曾在1940—1942年对四川璧山县的兴隆场进行调查,据她们观察,根据当地习俗,“已婚妇女可以像男人一样出门赶场,只是不方便在公共场所逗留”。实际上不同的家庭有不同的情况,如果女人成为家庭的顶梁柱,那么她是否赶场,完全取决于她自己的意愿。一般情况下,受过老式教育的富人家庭中,妇女受到的限制比较多,而穷人家庭就没有那么多讲究,“两口子要么一块去赶场,要么肩并肩在田间干活”。17这样的情况,在北方的乡村似乎体现得更为明显。据燕京大学社会学系学生潘玉林对河北固安两个场镇的调查,赶集要看身份,只有“老的做了婆婆的”女性才有资格赶场,“中少年的农妇们,有的人家竟不许她们出家门一步,以免有碍门风之事。贫一点的中年农妇们有时还可以去赶一赶集,不过家境稍微好一点的人,便以为夫人赶集是一件很不体面的事”。这里农村妇女的活动范围十分狭窄,“大多数的她们没有到过三十里或五十里以外。就是北平南边有几个村的农村妇女们,也是对我说同样的话,因为左近没有山,所以这个村镇中的农妇们简直就不知道山是什么”。18这两个调查反映出农村妇女是否能够出门赶场(集),有年龄和阶层的差异,已婚的、年纪大一些的女性有赶场的自由,贫困的家庭对妇女赶场的限制较少,而家境富裕的人家则对女性赶场有所限制。

成都平原对女性赶场似乎也有一定限制,老年妇女和当家的女人赶场的可能性要大一些,从事手工业的女性也不得不赶场,没有出嫁的女性则要受一定限制。一些口述历史材料可以为之佐证,“女的多大了上街都要拉着衣裳角角赶场。生怕走掉咯,不要你赶场”;19“幺姑娘才十七八岁,不能赶场,就害怕其他人把你掳走了”,20这是家里为了保护女孩所采取的措施,特别是1940年代,兵荒马乱,怕女孩被坏人抓走。一般来说,是家里的母亲赶场,例如安仁镇的刘先生说:“我难得赶场。因为我母亲在。她去赶。”21但是从事手工业的农村妇女不得不赶场,“我们咋办呢,我们就织布嘛,织那种小布。织布又没得本钱,没得本钱啊,我就赶场,别人就赊给我嘛,我就织起布来卖钱嘛”。22从事手工业的女性与市场联系紧密,所以“赶场”成为其日常生活的一部分。

由此看来,尽管理论上男性与女性进入基层市场没有限制,但女性能否真正进入市场,与年龄、婚姻状况、阶层以及从事的产业均有一定关系。承担家庭经济收入责任的女性,进入市场的限制较少,甚至必须依靠市场求得生存;而比较富裕的家庭,女性承担的经济收入责任较少,因而进入市场的机会也较少,受到的限制更多。

二、基层市场中的女性人数

关于多少女性参与“赶场”这样的基层市场活动,难以确定。因为赶场的人数难以统计,目前关于市场中男女比例的记载不多,下面两个社会调查可以提供一点材料。

华西协合大学社会学系老师玉琴曾对成都东郊中和场的赶场人数进行过统计:“她请了5个统计员分别守在中和场的5条来路上作统计,统计进行了两次,以保证他们数据正确无误。第一次是民国33年(1944年)9月20日的大集,第二次是这之后的第四天(9月25日)的小集。逢大集时,有12078人23来中和赶场,其中男人9166人,妇女2999人,12岁以下的小孩913人;逢小集的赶场人与赶大集的差不多,有10677人,其中男人6822人,妇女3143人,儿童712人。”24从该项调查中可以看出,大集的赶场人中,男性占总人数的70%,女性仅占23%,儿童更少,只占7%左右。赶小集时,男性占总人数的63.9%,女性为29.4%,儿童6.7%。这项调查的结果与我们通过口述历史材料获得的信息基本一致,赶场的人群中,男性占绝大部分,成年女性次之,儿童最少。特德雷(MaryBosworthTreudley)25也断言:“如果这两个日子,能代表其余集日的话,那么2/3的赶场人是男人,1/4以上的是成年妇女,不足1/12的是儿童。”26

华西协合大学社会学系学生漆赫从1947年11月到1948年1月对成都西郊青羊场的调查,不仅进一步观察了市场中的男女比例,还对农忙与农闲时期赶场人数的变化进行了说明。他认为“关于集市人数的调查,确是非常困难”,他将参加集市的人,依其是否住在场上,分为“住户”和“来此赶场的”两种,分别进行了统计。统计者认为“因为街上的住户,不一定全部参加集市的活动”,所以计算集市人数时,要将街上的住户除去,只调查“来此赶集的”外来人数。他请几位朋友帮忙,两次同去青羊场,分别在各条通达外地的路口上,等着进入本场的人,逐一计数,然后将各路口的人数统计起来,成为“来此赶集的”外来人数。27

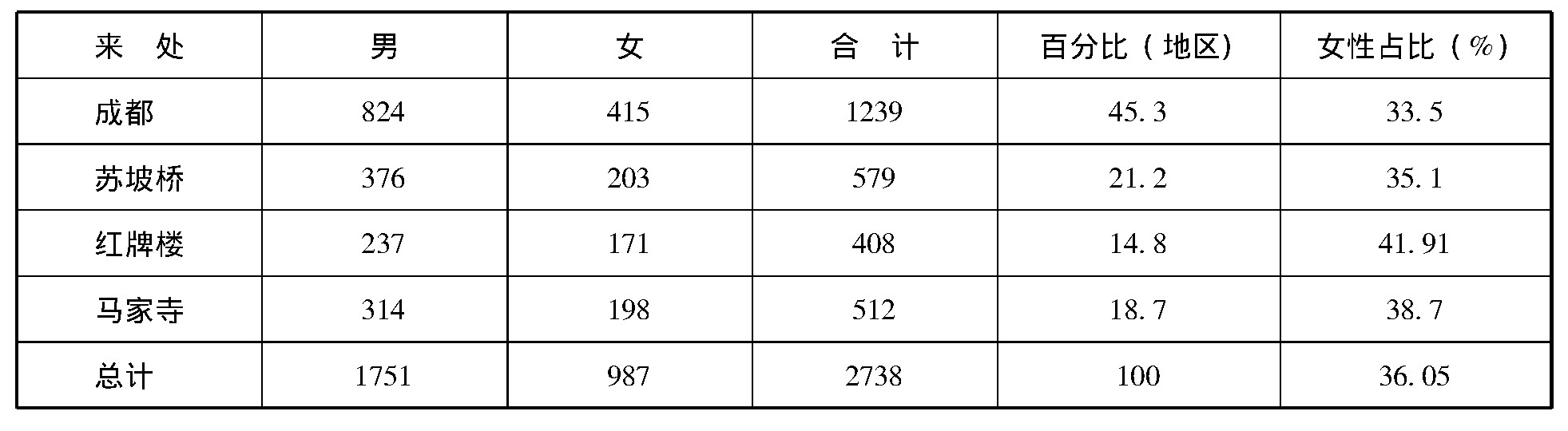

前一个关于中和场的调查,也是调查来此赶场的人,笔者姑且认同该种做法,对青羊场的调查,也只统计“来此赶集的人”。根据漆赫的统计数据,笔者增加了男性、女性的比例见表1、表2。28

表1青羊场赶集人数表(一)(1947年11月14日)

根据表1所示,1947年11月14日,青羊场赶场人数中,从成都29来的人数最多,占45.3%,苏坡桥占21.2%,马家寺占18.7%,红牌楼占14.8%。在当天赶场的人数中,女性占总人数的36.05%,红牌楼女性的比例最高,为41.91%,马家寺为38.7%,苏坡桥为33.5%,成都仅为33.5%,比例最低。

表2青羊场赶集人数表(二)(1948年1月18日)

根据表2所示,1948年1月18日,青羊场赶场人数中,最多的还是来自成都,其次是苏坡桥,第三马家寺,第四红牌楼,与1947年11月14日的顺序一致,但这四个地方的赶场女性的比例却有变化,女性占总人数的40.48%,比例最高的是马家寺,占48.2%,其次是苏坡桥,占40.91%,成都的女性比例有所提高,为38.03%,在上表中排第一的红牌楼,女性比例降到最低,为35.83%。总体而言,1948年1月18日,赶场的总人数、从各地来赶场的人数以及男、女人数均有增加。

上述两个表格反映出在不同时间段女性与男性赶场的区别。1947年11月14日为丁亥年十月初二,农事活动较多,而1948年1月18日为丁亥年腊月初八,临近过年,是农闲季节。女性在农闲时赶场的比例有所上升,而男性农闲时赶场比例有所下降。平日女性赶场人数占总数的36.05%,农闲时则增至40.48%,而男性则由平时的63.95%降至59.52%。漆赫的解释是,“这现象大概是因为平时农家妇女要在家饲养家畜,烧茶煮饭,到了忙时更要外出帮助男人作工,所以出来赶集的机会特少,但在闲时则不仅无须出外作工,就是饲养家畜也可交给男人们去作,所以赶集的机会较多”。(1)通过该调查我们知道,女性赶场的频率与农忙或农闲也有关系,农忙时,女性要忙家务和农事,赶场的机会较少,而农闲时,女性不用辅助农事,家务也可以安排给男性,赶场的机会有所增加。

尽管这两个调查的结果不能推及所有场镇,也不能推及农忙、农闲与平时的所有集期,但它们反映出一个基本的问题,就是女性参与市场的活动与家务劳动、田间劳动、副业劳动成相反趋势,也就是说男性与女性在赶场问题上需要相互协商、相互配合,在保证家庭生产、生活正常运转的情况下,才能参与到市场中。

特德雷的记载进一步证明,尽管女性参与基层市场的活动受到一些限制,但在安排好孩子和家务以及农事的前提下,绝大多数女性都有参与市场的积极性。她根据玉琴对250名妇女的调查,得出妇女参与市场积极性很高的结论:“玉琴询问过250名妇女是否赶过中和场,到集市上都做些什么?有37个妇女说,因小孩拖累,一年只去一两次,全由她们的丈夫采买东西,应付市场上的事务。有3/5的妇女经常赶场。在玉琴的统计中,有58个妇女每天都去赶场,一些妇女在街上穿行仅为寻乐,她们在人流中挤来挤去,偷听别人谈话的只言片语;或买来食品一边走,一边吃,一边扫视路人;或者去拜访亲戚朋友,喝杯茶,说说闲话;或者去向算命先生打听,自己的命运如何,有些什么事搅得她心绪不宁。”30这250个妇女中,只有37个因为要照顾小孩,很少赶场,而60%的妇女则经常赶场,其中有58名女性甚至迷恋赶场,她们在场上穿行,只为了寻找乐趣!

由此可见,尽管在赶场的人数中,妇女仅占30%~40%左右,但就女性本身的意愿而言,她们对市场还是充满了兴趣,有参与的积极性。

三、女性在基层市场中的表现

乡村女性在基层市场中的表现也受到了调查者的关注,中和场上女性的小本买卖和商业活动就受到了肯定和称赞:“农民的妻子最爱赶早市,有时专为生意而去。总计在16个市场上,都有女人做生意,有些市场甚至没有男性竞争者,只有女人参与交易。农妇不仅出售自己生产的东西,有的精明人还试图挣点额外利润,她们以略低于平时的价格买下小麦和豆子,找机会以更高的价格卖出。她们以市场价格的涨落作赌,从不过分奢求命运的恩赐,一般是见水脱鞋,价涨就抛,为自己和孩子挣点小钱。”(1)31

特德雷还借玉琴之口评价道:“不像那些没有清楚了解中国妇女的人,包括女人们的家人所说的那样,女人如何如何地笨,中国的妇女并不因缺少教育而变得十分愚蠢。她坚信妇女是中国富强的宝贵资源,这些资源在当今世界开发利用还不及一半。她希望看到通过对女性才能的发掘,中国会变得更加富强。”她认为男女共同奋斗,才能维持家庭经济,很难说是谁掌握了家庭的经济大权,又是谁在决定该为家里买些什么。“仔细观察集日里正街上行走的妇女,就会发现她们与身边拥挤着的男子并无差别。俗话说:谁干活,谁有钱。但妇女们却说:镇上有2/3的家庭里,男人们全权负责家庭所需,但半数以上的家政,多得由女人们管理,毕竟,女人最终花掉了家庭收入。只有1/4的家庭,男人把钱紧紧捏在手里,盘算着它们换成食物和其他东西”,事实上,“在求得生存斗争中,男女之间没有明显分工”。(2)

在乡场上,成功的女商人和手工业主也不少,成为人们津津乐道的美谈。例如,在中和场,就有8家店铺是妇女直接经营的。其中一位成功的女老板是一位寡妇,她丈夫生前是一所大学的图书管理员,丈夫去世时给她留下了一个3岁的儿子和需要她照顾的婆母。“她用一斗稻米的租金租了一间小房子,买了一台制面机摆在前屋,雇了一名工人操作”,做起了面条生意。“集日里,这位寡妇忙于购买农民带到镇上的小麦。其他一些日子,她得加入到商人们的步旅行列,到离家10公里左右的小集上,买便宜的原材料。……这位女店主十分勤俭,她要使每一颗麦粒都尽可能地生产出好面品。市场在评估着男人们的财富时,这位女店主正平稳地向富裕之路迈进。一到旧年快结束时,订货单纷纷而来,她不得不雇请更多工人,制作更多的面条,好让人们把她的产品当作‘长寿面’去丰富新年的早餐”。32这位女商人通过去不同的市场赶场获得质优价廉的原料,生产出优质的产品,积累财富,慢慢迈上了富裕之路。

除了市场上的商户以外,成都平原还有专门从事手工业的家庭作坊。燕京大学社会学系学生杨树因在成都平原考察农家手工业时,认识了石羊场的杜二嫂,仔细观察了一个农村妇女独自支撑的家庭机房,注意到了家庭机房与市场的关系。杜二嫂家的机房以织绸为主业,与其经营有重要关系的是三个场镇,一个是石羊场,杜二嫂生活在这里,另外两个是白家场和簇桥,这三个市场提供机房所需要的原料———生丝,它们的集期正好错开,杜二嫂可以轮流赶这三个场,去收购廉价的生丝。生绸市场在成都南门,杜二嫂机房的产品送到这里出售,通过赶场与进城,杜二嫂的生绸机房与市场紧密地结合在一起。33她穿越于基层市场与都市之间,甚至为远处的市场生产产品,当然,也要受到市场波动的影响。“四川的绸缎本来是风行全国的,但自从舶来品的丝与绸输入及沿海各埠绸丝新式工厂设立以后,大受打击,由是衰落”。34据施坚雅田野笔记记录,1949年11月18日,施坚雅和房东林先生一起拜访了高店子附近的一位地主刘大爷,刘大爷经营着一座60亩的果园,在成都市内有一个干杂商店,生活富足。刘大爷家里有一台布满蜘蛛网的织机,据悉,刘大爷也曾专门做过织锦的工作,但外国丝绸进来后,本地丝绸显得粗糙了,没有竞争力,于是就放弃了。35看来,成都的丝织业确实受到外国商品影响,以至于精明的生意人不得不放弃。但抗战也给四川丝织业带来了一些生气,所以杜二嫂的织绸作坊还能维持下去。杨树因就指出:“抗战以后,沿海工厂被破坏,同时舶来品也无法输入,于是手工业又复抬头,但是在手工业中,小资本终是抵不过大资本,所以农村家庭手工业又抵不过城市中较大规模的手工业了。”36有意思的是,与刘大爷相比,杜二嫂的资本似乎更少,刘大爷放弃了,杜二嫂却仍在坚持,大资本与小资本谁更具有韧性和活力?似乎值得进一步考察。

如果说中和场面条作坊的女店主和杜二嫂是因为丈夫去世或离开,不得不承担家庭重责,抛头露面,出来与市场打交道,那么,将丈夫的劳动成果通过市场行为转化为家庭收入,其实也是不少农村妇女的日常活动。例如经常到中和场赶场的方大嫂的丈夫是一位农民,她家有38亩水田,由其丈夫耕种。他们有四个女儿,方大嫂让每个女儿都穿得很不错,甚至不比商人家的孩子逊色。“好衣服是要花钱的,要在中和场挣钱,就必须赶场做买卖”。所以,方大嫂忙完家务和农活后,就到集市上卖农产品,把丈夫生产的小麦、豆类等货物拿到市场上,赶好价钱卖。同时,她也在集市上做一点小买卖。“当蔬菜和谷物的价格降低时,她就买下来,然后在价格上涨时,把货卖出去。通过把握市场机遇,她赢得了相当丰厚的利润”。37(4)这样,她不仅能让孩子们穿上不错的衣服,还维护着一座比大多数农妇好很多的大房子,成为该地区基督教家庭教会活动的场所。

以上事例可以证明,乡村妇女参与市场的态度比较积极,女性作为主体的市场行为在乡场上或赶场习俗中并不鲜见,她们是乡镇赶场活动中的重要组成部分,他们的经济活动也成为家庭重要的收入之一。这样的农村家庭妇女与丈夫一起,共同维持着家庭生计,这种模式与大家熟悉的“男耕女织”景象有所不同,而是“男耕女商”。

其实,“男耕女织”这种自给自足的生产方式,如果缺少了基本的商业流通,也是很难持续的,在农产品(包括家庭副业、手工业产品)商品化程度越来越高的过程中,“男耕女商”或“男商女织”这样的家庭分工模式似乎能为家庭带来更多的收入和财富。关于女性与市场的关系,明清史研究的学者讨论得比较充分。李伯重对江南棉纺织业的研究,回答了妇女何时能撑半边天的问题。38刘正刚、侯俊云认为:“明清时期,商品经济发展愈益繁荣,传统男耕女织中的女织与市场联系更加密切,这在江南地区最为明显。”39王建革提到市场对女性养蚕和丝织业的影响,使女性增加了对市场的敏感性,“小农家庭的男人与女人都各自增加了自己的社会活动力和生产活动力。尽管女人采桑养蚕,缫丝织绸,出售者却是男人,男人除了耕作养鱼之外,要对市镇与市场有较大程度的关注”。40这些研究表明,明清以来,市场对女性从事的手工业越来越重要,女性与市场的关系也更加紧密,但真正与市场打交道的还是男性。民国时期,女性越来越多地走进市场,市场已经不再是男性的天下。前文中的方大嫂,通过赶场把丈夫的劳动成果变成商品出售,这种做小本生意的女性并不罕见,在西南地区比较普遍。41即使是在土地买卖这样的市场活动中,女性也开始扮演重要的角色。谢开键、肖耀利用贵州省天柱地区的土地买卖契约探讨了民国时期农村女性在土地买卖中的行为和作用,“妇女在土地交易的过程中充当主卖人、同卖人、买主、凭中等,其所扮演的不同的身份角色,主要由家庭地位所决定”,42而女性买主的出现说明女性具有了较大的财产支配权,而女性作为凭中,尽管人数不多,但也意味着她们逐渐走出家庭,开始融入到更广大的社会之中,扮演起了较之前更为重要的身份和角色。

总之,民国时期,延续明清以来的趋势,乡村女性更大程度地融入市场活动中。而家庭在市场活动中的参与度越高,收入增加的可能性也就越高。在这样的市场活动中,女性不一定占劣势。

四、基层市场与女性的家庭手工业

女性与市场的关系,不仅表现在市场参与度与活跃度上,还反映在针对市场进行的家庭副业和手工业生产,带动了地方经济的发展。

成都平原新繁县(2)的棕编业,就是一种颇具特色的女性家庭手工业。其从业人员基本上都是乡村女性,她们利用农闲及家务空闲时间,主要编织棕鞋、棕帽(俗称巴拿马草帽)等。在一段时间内,这种家庭手工业成为该县的特色产业,其产品也成为成都平原的特色产品,远销海内外,享有极高的声誉。

民国初年就有知识分子介绍四川生产的棕帽,“此帽初行的时候,我国无人能仿造。现在能造的颇多,四川现在所造一种最好,其帽系棕树叶编成的,又耐久又便宜,样子颜色,较比外国的还好。只是初开办,出品甚少,供本省用尚不甚足。若得热心者极力提倡,极力扩充,各处仿造。出品一多,推行各地,获大利益。况棕叶无处不有,照法制造,极容易,极便宜,真所谓一本万利了。物美价廉,谁不乐购”?该文作者朱成勋把四川棕帽和山东草帽看作国货的重要组成部分,加以提倡;“两省所制之帽,均能适用。人人提倡,岂不是国货日盛,利不外溢,爱国爱家,两者俱全,岂不好吗”?43朱成勋提倡的“四川棕帽”主要由新繁县乡村女性生产。据民国《新繁县志》关于本县工业的描述,女性从事的“织棕丝”制成的凉鞋、帽子精美无比,行销海内外。“女工则有刺绣、织棕丝、织草屦、织布、织辫子、织带子、制扇子等业,惟棕丝工为最精美,所织凉鞋、博士帽、簟席,营销甚远,为吾邑工业之冠焉”。44

新繁棕编大约起源于清光绪年间,45以棕鞋为主,“析嫩棕叶为丝所织。其工致似宁波凉鞋而坚久过之。繁旧无此。光绪以来,始有一妇人创为之(或传此妇为郫县太和场人),近则其业大兴,畅消(销)外境,而当县所产棕叶向仅用为拂子,悉成弃物者,今则贫民捆载入市不绝矣”。据光绪《新繁县乡土志》所载,新繁县设有专门的棕编市场,“市在西门外观音阁,每年二月开市八月罢市,间日一市,约售凉鞋五百双,计一年售三万六七千双。除本境自用五六千双,余销成都、彭县、新都、简州、汉州、金堂、云南省”。(1)可见,棕编工艺品一开始就与基层市场紧密结合在一起,当时新繁县的棕编市场成为成都平原棕丝原料和制品的重要集散地。46

1907年,基督教的家庭新闻报道一名女孩靠编棕鞋养活生病的母亲的事迹:“四川新繁访函云:城南当铺街某孀妇赤贫无子,仅一女,年十余,妇常病,用度皆取给该女十指所出,女性聪颖,善制凉鞋,采购嫩棕叶为之,精美异常,得值较厚。事为余大令所闻,提验所制之鞋,该县工人无出其右者。大令深为嘉许,当奖给龙元四十枚,并谕令局绅等捐筹百余金,赡养其母,并为该女将来嫁奁之费云。”47这条资料也证明,晚清时期新繁县的棕鞋编织已经成为该地区女性主要的家庭手工业之一。1915年成都青羊宫花会上也出现了新繁县棕鞋的踪影,计有7家摊位销售,售货金额为70元。48

而棕帽的制作在1920年代的新繁县已经盛行起来。“新繁县草帽之行销,迄今约廿年,为一竹工王和林所刨制。初巴拿马草帽运销我国时,成都仅为玉林一店出售,料工精美,且为上等人士所乐用。当时价格颇昂,每顶约售银币七元余。王氏人素聪明伎巧,于赴成都场野观剧时,立于戴巴拿马草帽者之后,细心观摩,返新繁后,先以竹丝编试,终至于用嫩棕叶,劈为丝条,仿形编制完成”,然后,他在新繁县招工开厂,所编草帽行销各地,收入颇丰。但王氏染上鸦片烟瘾,虽然在朋友帮助下戒了烟瘾,但生意受到影响。此后有一王姓妇女,“颇具智慧。因鉴于编帽由沿起手至顶完工之不便,乃改由帽顶起,编至帽沿止,且所编草帽,及其他用品,如提包、凉鞋等,精美异常。曾传授乡村妇女,习者颇多”。新繁县的棕帽业虽然由男性开创,但发扬光大是在女性手中,而且该项手工业从业者主要也是女性,全县大约有1000人左右从事该项工作,其中女工约“八百人,男工约二百人”。据时人调查,“草帽之编制,为新繁农村妇女副业之一。现编制草帽之妇女约八百人。普通每一女工,三日可编草帽一顶,49工资三元。但上庄草帽之工作时间及工资,均需倍之”。50

抗战时期,因需求增加,编棕帽的工资也有所上涨,一些男人也开始从事编草帽的工作,但男女有分工,工序不同,价格不同。“至帽顶帽沿多系男工编制,每编一帽顶或帽沿工资,均为一角”,女工编帽身,“工资每顶三元”。51棕帽的价格是根据质量确定的,高质量的棕帽细密、柔软,心细手巧的女性往往能编出十分精美的棕丝制品,男士手工粗糙一些,只能编帽顶或帽沿。所以,男女工资的差别较大。

表3新繁县棕帽制作男女工资差别

资料来源:孙仲瑜:《新繁县草帽业概况》,《西南实业通讯》1941年第2期,第11页。

根据表3,在棕帽编织这个行业中,女性的工资收入显然高于男性,而且差距很大,女性每做一顶棕帽,收入都比男性高出4元以上。因而,棕编成为该县女性增加家庭收入的重要手段。据《新新新闻》1945年1月4日报道,新繁县“乡村妇女百分之六十以上皆从事此项副业,年底输出成品,价值一千六百余万元”。52

新繁县生产的棕帽,很受市场欢迎,曾远销南洋、欧美各国,在国内的华北、江南、两广以及陕西、甘肃等地都很受欢迎。1945年4月,中国国际救济委员会准备在成都举行手工业集谈会,希望四川省建设厅征集一些具有特色的手工业品做一个展览,四川省建设厅征集的名单中第一个就是新繁县的“棕榈草帽业”。53据地方行业志记载,1938年以后,新繁农村几乎是“乡乡有集市,村村有棕编”,成千上万的农村青壮年妇女农闲编织,老弱妇女则常年行艺,棕丝编织在全县农村成为一项主要副业,并带动了彭县、灌县、崇庆等县的山区扩大了棕榈种植面积。54

新繁棕编主要针对外贸市场进行生产,但基层市场也是其生产和销售的重要场所。1949年以前,新繁棕编的销售模式主要有以下两种:第一,收购。有专人收购编好的棕鞋、棕帽以及棕书包等产品,然后运到成都去出售。收购的方式,一是挨家挨户去收购,另一种就是在赶场天去场镇上收购,新繁县的观音阁外就是收购棕编产品的市场,“外销的棕制品和从外地(主要是彭县、灌县)进入的棕制品原料(棕丝)则全部在新繁镇市场成交,因当时只有新繁镇才设有这种物资的市场,经营此项物资的商贩有6户13人”。55赶场的日子,周围乡村中的农户把编好的棕鞋、棕帽和棕包等产品拿到这里,卖给收购人员,同时从集市里获取原材料,拿回家去继续编织。第二,订购。有商人提前预付资金,向手工艺好的妇女和家庭预订产品。据新繁镇大墓山村的棕编世家罗志勇的祖母曾婆婆讲述,当年就有人向她家预订棕鞋,以十双为单位付款,做好了,随时交给订购者。(5)

新中国成立后,新繁棕编并没有中断其发展历程。国家成立的百货公司和供销社,积极推动棕丝产品的生产和销售。561951—1952年,为了活跃城乡市场,川西行署组织召开各种土特产品交易会和物资交流会,新繁棕编作为土特产品也频频参加各种土产展览交流会。57集体化时期,棕编生产也没有停止,1950—60年代,“新繁棕编工艺品几乎年年参加全国、全省或全区的工艺美术展览,十年动乱时期也未中断”。58各家各户的女性仍然利用空余时间,主要是晚上进行编织。“大食堂时期也是这样,生产队白天必须出工,各家各户可以做棕编,但不能占用工时”,59那时候大队有收购点,可以卖到大队的收购点,也可以赶场时卖到镇上的收购点。

从清末民初到中华人民共和国时期,新繁镇的棕鞋、棕帽等棕编手工业品都是这一地区的特产和出口创汇的重要产品。“我区新繁棕丝制品历史悠久,具有独特地方风格,也是我国传统出口商品之一,在国际市场声誉盛高,工艺精细,深受欢迎,换汇较高,供不应求,为祖国贡献较大”。60新繁的棕编业与市场结合十分紧密,其生产和销售模式为:农户—加工—收购—外销。从基层市场到国际市场,新繁女性的棕编手工业不仅为家庭增加了收入,也为地方经济的发展做出了贡献。

五、结语

通过对成都平原乡村女性参与基层市场的活动以及他们针对市场进行的手工业和副业的考察,我们可以发现,乡村女性对家庭和区域经济的贡献实际上比人们想象的要大得多,但这些经济贡献是否得到了承认和尊重?是否在劳动报酬上得到了应有的体现?这是学者们比较关心的问题。最近有学者指出“尽管在二十世纪家庭关系模式经历了很多变化,但在‘义务帮忙’为指向的话语见解中,未婚的女儿、已婚妇女和老年妇女的经济贡献被严重低估了”。61

其实,“中国农村妇女的经济贡献被低估、被遮蔽或者被边缘化”的观点并不鲜见,白馥兰对此有过论述,认为根据马克思主义者和女权主义者的观点,不仅在中国,在世界范围内都存在妇女劳动价值或权重被低估或遮蔽的问题。但其实明清时期受过良好教育的社会精英并不接受“遮蔽女性对家庭经济的生产性贡献”的行为,他们不仅承认,而且努力推动“恢复女性作为纺织者的角色,他们想让女性回到纺织机前、重返她们原本的工作、重获这些工作带给她们的尊严”。(2)传统中国女性受压迫、文盲、缠足、与社会隔绝、完全处于无助的依赖、不能参与有薪酬的劳动等形象,越来越受到质疑,曼素恩对晚清时期宁波地区不同阶层的家庭中女性所从事的家庭手工业的研究,指出该区域女性生产的家庭手工业产品,包括“手织土布、草编席子、草帽、竹篾斗笠、油纸伞等。所有这些产品都属于让宁波名声大振的特产”,62其声誉远播到全国各地甚至东南亚地区,对妇女的经济贡献做了充分的肯定。白馥兰还从技术入手,从空间、劳作、再生产等视角阐释“女子之术”,指出“如果我们从现代经济的角度将家庭预算作为立足点,采取真正‘主位的’、自下而上的视角就会发现,女性经常能对增加家庭收入,让家庭得以完成其在财务方面的责任做出贡献,而且她们的贡献也被认可”。63李伯重对明清江南农家妇女的劳动给予了充分肯定,认为“由于妇女专力于纺织劳动,方使得‘妇女能撑半边天’的局面得以形成”。64也就是说,明清以来,妇女的实际经济地位随着她们的劳动及其产品产生的价值,已有越来越高的趋势。

五四和新文化运动之后,妇女解放的呼声越来越高,乡村女性参与市场的行为也得到越来越多的肯定。在新繁棕编这样以女性手工艺为主的行业中,女性的劳动收入已经远远超过了男性,成为家庭收入和这一地区出口创汇的重要组成部分。1949年以后,妇女更是作为“半边天”与男性一起参加社会劳动,“男女同工同酬”成为男女平权的新标志。女性的劳动价值也得到了更多的承认和尊重。

通过前文的事例,我们可以看到,在成都平原乡村社会,从晚清到中华人民共和国时期,农村女性都扮演着重要的角色,她们对家庭收入和乡村经济都做出了很大贡献,她们的贡献多多少少获得了尊重,其社会地位也由于经济地位的提高而提高。例如杜二嫂,原本是一位普通的农家妇女,通过纺丝业,成为一个家庭作坊的老板,社会地位和身份都有所改变,“人家不仅视她为一个女人,并且是一个老板。在家里她不仅是个主妇,而且是个主人,换句话说,就是社会地位的提高,她第一次进城时,是人家的雇工,如今却以老板的资格出现在市场上”。杜二嫂还成为成都绸业公会的一员,杜二嫂的儿子娶媳妇,绸业公会主席还亲自到场贺喜。在乡村宗教活动中,杜二嫂也因为其经济实力而敢于挑战过去的权威,成为宗教活动的领导人物。(1)据我们对新繁镇棕编手工艺人后代的访谈和调查,1949年以后,地方政府也对手工行业的优秀分子给与了积极的奖励和极高的荣誉,例如新繁县的棕编能手景玉怀的母亲梅本初,1953年就参加过重庆展览会,展示棕编手艺。景玉怀继承了母亲的好手艺,(2)加上出身贫农,作为新繁棕编艺人的代表多次“上北京、出席省先代会、艺人代表会和到各地参观”。(3)1958年3月,中央成都工作会议期间,景玉怀与有祖传技艺的艺人刘述荃、罗安群等11名妇女共同编织了一套色泽鲜艳的枕巾、拖鞋、提包等作为礼品送给毛泽东主席,受到赞扬。(4)1963年10月景玉怀还出席了“全国手工业合作社第二次社员代表大会”,(5)获得了很高的荣誉。

本文虽然没有将乡村女性划分为“未婚的女儿”“已婚妇女”“老年妇女”进行分析,但我们在田野调查和口述访谈中发现,关于前述三者参与市场活动的收入的归属问题,不同的地方有不同的习俗和习惯。例如成都平原东南边的柏合镇与西北边的新繁镇就有所不同。柏合镇(属龙泉驿区)和太平镇(属双流县)一带妇女从小就会编草帽辫子,小时候在家编的辫子拿到市场上出售以后获得的收入归自己所有,可以自己支配;结婚以后,作为家庭主妇,编草帽辫子获得的收入则用于贴补家用;年老以后,编辫子的收入,可以自己支配。65而新繁镇大墓山村则有所不同,而且1949年前后有区别。1949年前,一般未出嫁的女儿的手工副业收入需要交给当家的父母,纳入家庭总收入中,有时候私自留一点零花钱,父母也不责备;结婚后,在夫家做手工副业挣的钱,可以不用交给婆婆、公公,供自己的小家庭开支。(7)1949年之后,妇女地位进一步提高,未出嫁的女儿从事手工副业挣的钱,一般由自己掌握,或者交父母存起来做嫁妆(当然,也有一些家庭太贫困,女儿挣的钱也纳入家庭开支中)。曾婆婆的媳妇石女士就说:“我当女娃子的时候编棕帽的钱都存起的,结婚时候的陪奁,就是用的这个钱。”(8)总之,不同时期的女性,由于角色不同,在家庭副业收入中所承担的责任也不同。

实际上,妇女经济贡献的大小决定了其在家庭和社区中的地位,贡献越大地位越高。在成都平原和四川地区,常常有阴盛阳衰的说法,“耙耳朵”就是指在家庭中对妻子唯命是从的丈夫,北方的俗语是“妻管严”。四川农村妇女吃苦耐劳、精明能干、持家有方,使她们在家庭中享有比较高的地位。例如成都平原东南边的新津县永兴场介于新津、邛崃、彭山和大邑四县交界处,清代和民国时期,是一个非常繁荣的场镇。场上的首富孙家,先祖母创下了基业因而发家,曾在成都市东大街开胭脂水粉店。孙家祖坟有两块墓碑,先祖母的墓碑硕大气派,先祖父的墓碑则矮小普通。家族的来历和家训也都刻在先祖母的墓碑背面。孙家老人向我们介绍,祖坟体现出孙氏家族“阴盛阳衰”的特色,世世代代都是由女性当家。(1)

总之,市场使乡村女性从事家庭副业和手工业的价值得以体现,也使女性的经济地位得以提高。基层市场体系中的乡村女性,虽然由于阶层、年龄和行业不同,参与市场的机会不同,但1940—50年代的乡村女性与男性并没有非常明显的社会分工,正如施坚雅所言,成都平原的乡村女性也要会干全部的农活,他认为这里的妇女虽然不如费孝通研究的云南禄村(2)的妇女那么辛劳,“妇女只在需要的时候才在地里劳作”,(3)但一旦需要,就要去田地里干活。1940年,顾颉刚也感叹成都平原乡村女性的勤劳:“我们沿途见到一件比成都好的事情,就是妇女的劳动分子相当多。拉车的、推车的、担物的,大都是妇女,她们真能吃苦耐劳。”(4)成都平原的乡村女性,通过参与市场活动,以及针对市场进行的家庭手工业、副业甚至农业,不仅为家庭增加了收入,为地方经济做出了贡献,更赢得了家人、社会和国家的尊重,实实在在的收入、口碑和荣誉,这些不是轻易可以遮蔽的。但男女如何实现真正的平权,是否需要不顾性别特点,通过“同工”达到“同酬”来体现?却一直是值得思考的问题。

【注释】

1施坚雅:《中国农村的市场与社会结构》,史建云、徐秀丽译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第40页。本文选择1940-50年代作为研究时段,一方面是便于与施坚雅讨论,另一方面也是因为女性与基层市场的关系具有延续性,不会因为政权的转移而突然终止,其改变具有滞后性。1949年前后,成都平原的基层市场虽然有一些变化,但新政权通过举办土特产大会和物质交流会等形式来促进城乡市场繁荣(见《川西日报》1951年9月至1952年9月关于各地举办物质交流会的相关报道),乡村女性的市场活动和生产并没有太多改变。

2详见任放:《施坚雅模式与中国近代史研究》,《近代史研究》2004年第4期,第90-122页;王庆成:《晚清华北的集市和集市圈》,《近代史研究》2004年第4期,第2-69页;史建云:《对施坚雅市场理论的若干思考》,《近代史研究》2004年第4期,第70-89页;黄正林:《近代甘宁青农村市场研究》,《近代史研究》2004年第4期,第123-156页;刘永华:《墟市、宗族与地方政治---以明代至民国时期闽西四保为中心》,《中国社会科学》2004年第1期,第185-198页;李德英:《民国时期成都平原乡村集镇与农民生活---兼论农村基层市场社区理论》,《四川大学学报》2011年第3期,第12-21页。

3G.WilliamSkinner,RuralChinaontheEveofRevolution:SichuanFieldnotes,1949-1950,eds.byStevanHarrellandWilliamLavely,Seattle:UniversityofWashingtonPress,2017.

4施坚雅:《中国农村的市场与社会结构》,第40页。

5闵杰的《20世纪80年代以来的中国近代社会史研究》(《近代史研究》2004年第2期,第208-257页)回顾了妇女史的研究,包括妇女运动、女性与政治、妇女生活、妇女教育、不缠足运动以及贤妻良母观念等等,少见有关于女性与市场的研究成果。近几年,近代以来乡村女性的劳动逐渐被关注,李金铮指导的硕士学位论文《20世纪二三十年代华北农村妇女劳动考察》(河北大学,2008年,作者邵琪)和博士学位论文《“走向解放”:集体化时期太行山区妇女的农业劳动》(南开大学,2012年,作者刘洁)对华北地区农村妇女劳动进行了考察,并进一步探讨了妇女对家庭经济的贡献以及集体化时期“男女同工同酬”语境下农村妇女的困境。关于集体化时期农村妇女劳动的研究比较丰富,其中最具代表性的论文有郭于华:《心灵的集体化:陕北骥村农业合作化的女性记忆》,《中国社会科学》2003年第4期,第79-92页;高小贤:《“银花赛”:20世纪50年代农村妇女的性别分工》,《社会学研究》2005年第4期,第153-171页。代表性的著作有宝森:《中国妇女与农村发展---云南禄村六十年的变迁》,胡玉坤译,南京:江苏人民出版社,2005年;李巧宁、陈海儒:《陕西农村妇女的日常生活(1949-1965)》,北京:中国社会科学出版社,2014年;贺萧:《记忆的性别:农村妇女和中国集体化历史》,张赟译,北京:人民出版社,2017年。这几部著作,分别通过人类学、口述历史和文献研究相结合的方法,探讨了云南禄村和陕西农村妇女的劳动和生活状态。但上述研究,主要集中在江南、华北、西北和西南地区的云南,并且直接探讨农村妇女与市场关系的论述亦不多见。

6参见SusanMann,“WomensWorkintheNingboArea,1900-1936,”inThomasG.RawskiandLillianM.Li,eds.,ChineseHistoryinEconomicPerspective,Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,1992,p.243;黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,北京:中华书局,2000年;李伯重:《多视角看江南经济史》,北京:三联书店,2003年;彭慕兰:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,史建云译,南京:江苏人民出版社,2010年;白馥兰:《技术、性别、历史:重新审视帝制中国的大转型》,白岚玲、吴秀杰译,南京:江苏人民出版社,2017年。

7MelissaJ.Brown,“DutifulHelp:MaskingRuralWomensEconomicContribution,”inGoncaloSantosandStevanHarrell,eds.,TransformingPatriarchy:ChineseFamiliesinTheTwenty-FirstCentury,Seattle:UniversityofWashingtonPress,2017,p.39.

8王笛:《跨出封闭的世界---长江上游区域社会研究,1622-1911》,北京:中华书局,2001年,第233页。

9参见李德英:《民国时期成都平原乡村集镇与农民生活---兼论农村基层市场社区理论》,《四川大学学报》2011年第3期,第12-21页。

10谢澄:《赶场》,《农林新报》1947年第34-36期,第34页。

11廖仲隐:《赶场》,《雍华图文杂志》1946年第1期,第4页。

12详见四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”所藏中和场、安仁镇、新津县、成钢厂口述历史档案。

13当然,赶场的功能远远不只商品交换这么单一,这一点施坚雅有论述,而民国时期其他人类学家也有证明。如伊莎白(IsabelCrook)和俞锡玑认为“人们赶场的目的不光是做买卖,还包括求医问卦、探亲访友,或者仅仅来打听消息。而兴隆场的作用,也远远不止于一个定期集镇:乡民来茶馆‘讲理’,解决争端;哥老会各堂口在饭店、茶馆或酒铺招待四方袍哥、举办‘圣会’;离家出走的女人和童养媳在附近溜达,指望被好人家收留。最后还有文、武两庙,武庙内除了偶尔举行宗教仪式,并设有固定赌场;文庙则是乡政府和学校所在地。乡公所作为乡一级最高机构,肩负税收、征兵、维持地方治安之重任”。参见伊莎白、俞锡玑:《兴隆场:抗战时期四川农民生活调查(1940-1942)》,邵达译,北京:中华书局,2013年,第3页。这一论断进一步证明施坚雅的“基层市场社区”理论具有一定的合理性和普遍性(至少在四川地区是如此)。由此看来大多数学者都认为“赶场”是以商业为媒介的社会交往活动,商品交换和流通的功能占主要地位。

14施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,第44页。

15Skinner,RuralChinaontheEveofRevolution,p.131.

16Skinner:RuralChinaontheEveofRevolution,p.92.

17伊莎白、俞锡玑:《兴隆场:抗战时期四川农民生活调查(1940-1942)》,第2、83页。

18潘玉林:《一个村镇的农妇》,民国二十一年五月,学士学位论文,燕京大学法学院社会学系、社会服务系,第14、17-18页。

192014年安仁口述历史资料录音整理,口述人:王凤英,访谈人:廖羽含、阎翠、林罗、柳京廷,访谈地点:安仁金井社区王凤英家中,访谈时间:2014年6月28日上午9:30-11:00,四川大学“口述史实践教学与科学研究中心”藏。

202014年安仁口述历史资料录音整理,口述人:陈海清,访谈人:李明月、周利波、王斯睿、靳雅琪,访谈地点:安仁镇夕阳红茶馆旁旅店,访谈时间:2014年6月29日上午9:00-10:40,四川大学“口述史实践教学与科学研究中心”藏。

212014年安仁口述历史资料录音整理,口述人:刘元成,访谈人:车人杰、吴雪娇、张俊、周珏,访谈地点:大邑县安仁镇千禧路389号民安社区居委会办公室,访谈时间:2014年7月1日上午9:05-10:10,四川大学“口述史实践教学与科学研究中心”藏。

222014年安仁口述历史资料录音整理,口述人:李元清、杨谢能,访谈人:李玲、徐晓玲、程千懿、张续,访谈地点:李元清家(安仁镇古街),访谈时间:2014年6月27日上午10:00-11:30,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

23原文如此,此数字与后面几项数字之和不相符,本文计算时以几项数据之和为准,特此说明。

24玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,张天文、邹海霞译,北京:中国文联出版社,2011年,第36页。

25台湾曾翻译其中文名为“脱鲁岱”。

26玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第36页。

27漆赫:《成都市青羊场集市研究》,1948年5月10日,何一民、姚乐野主编:《民国时期社会调查丛编(三编)四川大学卷(中)》,福州:福建教育出版社,2014年,第229页。

28参见漆赫:《成都市青羊场集市研究》,何一民、姚乐野主编:《民国时期社会调查丛编(三编)四川大学卷(中)》,第229、230页。

29这里“成都”应该是一个大致概念,“成都县”还是“成都市”并不明确,民国时期,成都分属成都县和华阳县,1928年成都成立市政府后,成都县、华阳县城区部分合并为成都市区。成、华两县只辖乡区。成都县在市区西边,青羊场处于成都西郊,故来此赶场的“成都”人,居住在西边的可能性比较大。

30漆赫:《成都市青羊场集市研究》,何一民、姚乐野主编:《民国时期社会调查从编(三编)四川大学卷(中)》,第230页。

31玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第68页。

32玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第68页。

33玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第69页。

34玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第72页。

35关于杜二嫂如何与市场打交道,参见李德英:《民国时期成都平原乡村集镇与农民生活---兼论农村基层市场社区理论》,《四川大学学报》2011年第3期,第12-21页。

36杨树因:《一个农村手工业的家庭---石羊场杜家实地研究报告》,1944年6月,学士毕业论文,私立燕京大学法学院社会学系,指导教师林耀华,第10页。

37Skinner,RuralChinaontheEveofRevolution,p.77.

38杨树因:《一个农村手工业的家庭---石羊场杜家实地研究报告》,第14页。

39玛丽·博斯沃斯·特德雷:《中和场的男人和女人》,第73页。

40李伯重:《“男耕女织”与“半边天”角色的形成---明清江南农家妇女劳动问题探讨之二》,《多视角看江南经济史》,北京:三联书店,2003年。

41刘正刚、侯俊云:《明清女性职业的商业化倾向》,《社会科学辑刊》2005年第3期,第122页。

42王建革:《明代嘉湖地区的桑基生态与小农性格的发展》,《中国经济史研究》2014年第1期,第7页。

43参见宝森:《中国妇女与农村发展---云南禄村六十年的变迁》。

44谢开键、肖耀:《民国时期农村妇女的权利和地位---以天柱地区土地买卖文书中的女性为中心》,《贵州大学学报》2012年第6期,第93页。

45新繁县是古老的川西上五县(温、郫、崇、新、灌)之一,公元前8世纪,蜀王杜宇建立“繁邑”,秦始皇统一中国后,设有繁县。北周正式改繁县为新繁县。1965年,新繁县并入新都县。县城繁江镇改称新都区新繁镇。

46朱成勋:《四川棕帽与山东草帽》,《实业浅说》1916年第47期,第2-3页。

47(民国)《新繁县志》卷四,民国三十六年(1947)铅印本,第407页

48一说起源于嘉庆年间,参见杜受祜、张学君主编:《近现代四川场镇经济志》第一集,成都:四川省社会科学院出版社,1986年,第136页。地方文史资料和1980年代修编的行业志提到,棕编起源于嘉庆的说法来自老人的口述传说,参见四川省新都县供销合作社联合社编:《新都县供销合作志》,1983年,内部刊印。笔者试图从文献资料中寻找答案,但查阅顾德昌修《新繁县志》(嘉庆十九年版)和李应观等修《新繁县志》(同治十二年版)以及其他文献资料,均没有关于棕编的记载,最早提到棕编起源的是余慎所修《新繁县乡土志》(光绪三十三年版),本文即遵从其记载。参见李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第八册,成都:成都时代出版社,2015年,第499页。

49《新繁县乡土志》,光绪三十三年铅印本,李勇先、高志刚主编:《巴蜀珍稀乡土志汇刊》第八册,第499、512页。

50杜受祜、张学君主编:《近现代四川场镇经济志》第一集,第126页。

51周兆祥:《孝女善制棕鞋》,《通问报:耶稣教家庭新闻》1907年第279期,第7页。

52《会场警察署汇报民国四年三月青羊宫花会赴会物品售货金数目表》,成都市档案馆《成都故事》展出资料,蓉档1697卷259号,成都市档案馆藏。

53应为制草帽的草帽坯。制成草帽要经过三道程序,然后再印压成型,之后还要配加带图等,一顶草帽才算完成,乡下女工完成的只是第一道工序。

54以上参见孙仲瑜:《新繁县草帽业概况》,《西南实业通讯》1941年第2期,第9-11页。

55孙仲瑜:《新繁县草帽业概况》,《西南实业通讯》1941年第2期,第10-11页。

56《新繁棕织品,年值一千六百万》,《新新新闻》1945年1月4日,第10版。

57《四川省建设厅关于征集手工艺品及资料准备办法》,全宗号115,案卷号3119,第5页,四川省档案馆藏。

58温江地区二轻局史志编纂办公室:《温江地区二轻工业志》,1983年,内部刊印,第32页。

59杜受祜、张学君主编:《近现代四川场镇经济志》第一集,第126页。

602018年3月新繁镇田野考察及口述历史资料,口述人:曾婆婆(90岁),访谈人:李德英,访谈地点:成都市新都区新繁镇大墓山村罗志勇家,访谈时间:2018年3月23日12:00-13:00,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

61参见四川省新都县供销合作社联合社编:《新都县供销合作志》,1983年,内部刊印,第100页。

62参见黄贵德:《新繁繁江镇举行土产展览交流大会》,《川西日报》1951年9月3日,第2版;江仁弘:《新繁举办土特产交流大会,扩大商品销路提高了私商经营信心》,《川西日报》1952年9月25日,第1版;《川西区物资交流大会今日开幕,参加交流商品共八大类七百余种》,《川西日报》1952年7月12日,第1版;《川西区物资交流大会总结》,《川西日报》1952年8月19日,第1版。

63温江地区二轻局史志编纂办公室:《温江地区二轻工业志》,第33页。

642018年3月新繁镇田野考察及口述历史资料,口述人:曾婆婆(90岁),访谈人:李德英,访谈地点:成都市新都区新繁镇大墓山村罗志勇家,访谈时间:2018年3月23日12:00-13:00,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

65《省、地关于调拨茶叶销售计划、棕叶制品生产、收购,及土产业务方面的通知》,第33-34页;《关于切实加强出口棕编制品原料采收工作的通知》,1977年8月11日,全宗号135,目录号1,案卷号38,成都市新都区档案馆藏。

66Brown,“DutifulHelp:MaskingRuralWomensEconomicContribution,”p.39.

67白馥兰:《技术、性别、历史:重新审视帝制中国的大转型》,第117页。

68Mann,“WomensWorkintheNingboArea,1900-1936,”p.243.

69白馥兰:《技术、性别、历史:重新审视帝制中国的大转型》,第24-25页。

70李伯重:《“男耕女织”与“半边天”角色的形成---明清江南农家妇女劳动问题探讨之二》,《多视角看江南经济史》,第304页。

71杨树因:《一个农村手工业的家庭---石羊场杜家实地研究报告》,第24-25、32、38页。

722018年3月新繁镇田野考察及口述历史资料,口述人:刘恩,景玉怀的儿子,73岁,访谈人:李德英,访谈地点:成都市新都区新繁镇东湖公园管理办公室,访谈时间:2018年3月23日下午,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

73温江地区二轻局史志编纂办公室:《温江地区二轻工业志》,第123页。

74余葆和、段吉善:《棕丝编织品》,《新都文史》第一辑,中国人民政治协商会议新都县委员会文史资料研究委员会,1984年,第187页;温江地区二轻局史志编纂办公室:《温江地区二轻工业志》,第33页。

75温江地区二轻局史志编纂办公室:《温江地区二轻工业志》,第88页。

762017年11月龙泉驿柏合镇田野考察和口述访谈资料,口述人:巫秀琼(85岁)、黄素珍(73岁)、康华泽(78岁)等,访谈人:李德英、胡开全、粟薪越、吴晨娜,访谈地点:柏合镇梨花街社区会议室,访谈时间:2017年11月30日上午,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

772018年3月新繁镇田野考察及口述历史资料,口述人:曾婆婆(90岁),访谈人:李德英,访谈地点:成都市新都区新繁镇大墓山村罗志勇家,访谈时间:2018年3月23日12:00-13:00,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

782018年3月新繁镇田野考察及口述历史资料,口述人:石女士(65岁),访谈人:李德英,访谈地点:成都市新都区新繁镇大墓山村罗志勇家,访谈时间:2018年3月23日上午,四川大学“口述历史实践教学与科学研究中心”藏。

792018年3月21日,四川大学历史文化学院师生到新津县永兴场做田野考察,孙家老人带领师生参观了祖坟和祠堂,并将墓碑拓片的照片赠送给师生。

801938-1942年,费孝通先生在云南禄村进行社会调查,对禄村妇女所从事的工作进行了详细的描述。参见费孝通:《禄村农田》,上海:商务印书馆,1944年。半个世纪之后,加拿大学者宝森,也到禄村进行调查,宝森的研究证明在云南,乡村女性不仅从事着跟男性同样的农耕、运输等工作,在市场上做买卖也是不少年纪较大且更富裕的妇女的选择。参见宝森:《中国妇女与农村发展---云南禄村六十年的变迁》,第146页。

81Skinner,RuralChinaontheEveofRevolution,p.127.

82顾颉刚:《新津游记》,《宝树园文存》卷五,北京:中华书局,2015年,第324页。