作者:邓大才 责任编辑:网络部 信息来源:《社会科学研究》2018年第4期 发布时间:2018-12-28 浏览次数: 4364次

【摘 要】自治、法治、德治是三种不同的治理方式,三者有不同的功能和作用,有各自的优势和劣势。总体来看,三者不是同一层面的治理方式,自治是核心,法治是保障,德治是基础。三种治理方式在一定的条件下各自可以实现善治,两两组合、三者组合也可以实现善治。只是善治的质量和水平不同,“单一治理式善治”小于“两两组合式善治”,后者又小于“三者组合式善治”。自治、法治、德治还可以按照各自不同的强度进行组合,功能互补,形成无数的治理方式、无数的治理体系及无数的“善治类型”。本文认为,在实践中不应该追求“最优善治”“最佳善治”,而应该追求“最适宜的善治”。

【关键词】善治类型;组合式善治;最优善治;最适宜善治

党的十九大报告指出,要“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。为此,许多学者展开了讨论和研究,有人主张“法治是核心”,有人坚持“德治是基础”、“德法并重”、“重德轻法”等等。这些建议对于丰富治理理论,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系极具启迪。我的问题是:自治、法治、德治三种治理手段或治理方式是同一个层面的内容吗?三者是否都可以走向乡村善治?不同程度的三者有机结合是否会形成“更适宜的善治”?本文拟对上述问题进行探讨,寻找三者及其结合走向善治的途径和方法。

一、文献梳理与问题提出

古今中外,对于自治、法治、德治及其三者结合的研究已经有了相当多的研究成果。

(一)以自治为基础的法治与德治:国外的研究

以自治为基础的行政、法治和德治的实践与研究主要有三种类型:一是古希腊和古罗马的城邦自治。古希腊的城邦作为一个政治单元,主要的治理方式就是自治。在自治体制下制订法律、任命行政人员执行,参与制订法律和行政都需要参与者有一定的道德基础。[1]二是中世纪的城市自治。中世纪城市的自治主要源于与领主的斗争,通过持续的斗争从领主那里获得特许状,建立自治城市。我们从《和平的建立》的特许状可以看到自治城市下的规则及规则的道德基础。[2]三是在国家治理下的乡镇或者町村自治,主要有联邦制的美国和单一制的日本。在美国,按照托克维尔的研究,乡镇实施自治,但自治所依据的法律则源于联邦政府和州,乡镇主要是执行法律。当然,法律没有规定的事务,完全自治解决。乡镇自治能够运行得好源于“乡镇精神”,包括“激励人们进取”“独立和有权”,认同“乡镇是一个自由而强大的集体”。[3]乡镇自治要与联邦和州的法律契合,“法律规定到事情的细微末节;同一法律既规定原则,又规定原则的应用方法;上级单位的法律,还给下属单位及其官员加上了一大堆严格而细密的义务”。[4]在单一制的日本,町村就是一级基层政府,实施自治,町村议会制订相应的规则,町村行政则根据国家的法律来实施治理,根据町村议会相关决议来执行治理。町村自治的实施也依赖于当地的民情。[5]

从国外的研究及实践看,基层自治分为两种类型:一是无国家的基层自治,自治共同体本身就可以制订法则、实施行政,自治依赖于自治共同体公民的参与。二是在国家社会下的基层自治,自治共同体本身必须遵守国家及地方的法律。显然,法治是外生的,自治本身就是行政或者最基层的政府。在国家治理下的基层自治能够有效实施,依赖于当地的民情(道德状况)。可见,在国外,自治就是行政,属于行政性自治,它是治理的核心;法治是自治的一部分,可以由本地议会产生,也可以由国家从外部强制安排;民情内生于乡村社会,具有德治的内涵,它是自治、法治的基础。国外的法治、自治、德治与中国有相同的地方,也有不相同的地方,但可以肯定的是,国外的基层治理也是自治、法治和德治的组合。

(二)以自治为基础的法治与德治:中国传统社会

传统中国以很少的官员就能够统治一个大规模的帝国,依靠的不是国家的行政力量,而是道德的力量和基层社会自治的力量,即依靠德治和自治。对于传统中国乡村治理的研究更是汗牛充栋,在此略加概述。

纵横治理组合。费孝通先生从纵横两个维度研究乡村治理,在横向层面,他将权力分为四类:横暴的权力、同意的权力、长老的权力和时势的权力。他认为,在乡村社会主要是“同意的权力”和“长老的权力”在治理。[6]“同意的权力”包括法治和自治,“长老的权力”则主要是以传统为基础的德治,以礼进行治理。从纵向层面看,分为“自上而下”的治理轨道和“自下而上”的治理轨道,前者是国家的治理,后者是村庄自我治理。[7]根据费孝通先生的研究,乡土中国是“无诉”社会,由“长老”实施“礼治”,同时也存在国家的“自上而下”的权力治理。可以概括为,以传统道德为基础的乡村士绅治理为主,国家“自上而下”的权力、“横暴的权力”的治理为辅。

正式与非正式治理组合。瞿同祖在研究中国地方政府和法律时,涉及到了基层社会的治理。他认为传统社会由士绅和地方政府共同治理当地事务,后者是“正式的权力”,前者是“非正式的权力”。[8]他认为,地方行政依靠一部行政法典调整,太详细,难以实施,很多根本就没有实施。[9]瞿同祖认为,传统中国既有“礼法”,也有“德刑”,“律既与礼相应,互为表里”,而且经常“以礼入法”。[10]其实,法与礼,前者是正式制度,后者是非正式制度,传统乡村社会就是两者组合进行治理。

上下分层治理组合。费正清认为,帝制中国是一个上层结构,并不直接进入村庄,上层由国家官员进行治理;下层以士绅为基础进行统治,士绅及其家族在当地具有领导地位和管理职能。[11]费正清考察了帝制中国上下结构及治理问题,但并没有探讨底层的中国如何治理。

村落与氏族治理组合。韦伯对传统中国的基层治理进行了研究。他认为,“皇权的统辖只施行于都市地区和次都市地区”。出了城墙,就会受到“村落有组织的自治体”和“强大的氏族”的抵抗。“‘村落’则是准官员的自治地区”。[12]中国没有如欧洲一样的形式法律,只有“家产制法律结构”。[13]韦伯认为,中国乡村社会主要是以氏族和士绅为主的自治,法律只是一些“法典化的伦理规范”。其实,韦伯主张传统中国是以法典化的规则与非法典化村落、氏族规则共同治理基层社会,即法治、自治、德治组合进行治理。

(三)自治、法治、德治与乡村治理体系:当前的现实

新世纪以后,各个学科对自治、法治和德治的探讨不断升温,开始考察三者之间的关系,考察三者结合建构乡村治理体系的原则、方法和路径的研究逐渐增多。

探讨自治、法治、德治的功能和作用。周天勇和卢跃东认为,首要的是推进德治建设,关键是加强法治保障,目标是提升自治水平。[14]向此德认为,“法治为要”“德治为基”“自治为本”。[15]德治是一种柔性约束、法治是一种刚性约束、自治是一种内生约束。[16]法治为纲、德治为基、自治为要,构筑维护社会和谐稳定的“三脚架”。[17]还有学者认为,自治是核心、法治是保障、德治是支撑。[18]德治创新风,法治扬正道,自治凝人心。[19]

考察自治、法治、德治三者之间相互关系。郁建兴在研究浙江省花园村时强调,以自治为目标,以法治为保障,以德治为基础,整合多种资源,协同多方主体,创新多元形式,实现乡村“管理民主”向“治理有效”转变。[20]杨开峰认为,法治是底线,德治是高线,自治是目标,也是手段,三者“不仅是互相促进,也是互相制约、互相冲突的,所以理想化的状态是达到一个平衡,三者缺一不可”。[21]吴昌勇等认为,自治、法治、德治既相互衔接,又相互补充,用自治方式激发治理活力,用法治手段维护公平正义,用道德力量纠正失德行为,增强了基层社会治理的正能量。[22]上述研究均认为,自治、法治和德治需要相互配合,共同建构乡村治理体系。

(四)已有研究的述评与研究目标

因为体制的差异,国外的研究没有太多关注德治问题,主要是考察自治与行政的关系,当然也会考察自治与政治之间关系。自治与行政的关系包括了法治的内容,国外是自治、行政、政治三者建构着乡村治理体系。虽然这三者的关系与自治、法治、德治无法一一对应,但其结合的经验和教训也值得我们借鉴。

国内外学者对自治、法治、德治及其在乡村治理体系中的地位和作用的研究很有价值,对本文有很大启迪作用。但是,也必须看到已有研究的局限性。一是对于自治、法治、德治三者的作用和功能没有明确的学理研究,特别是没有回答三者是否是同一层面的治理方式和手段。二是自治、法治、德治的优势和不足在哪里,三者各自是否可以达致善治?如果达致善治,需要什么样的条件?这些都没有进行深入研究。三是自治、法治、德治三者如何组合形成低成本、持续、稳定的善治?特别是新世纪以来,大量的实践工作者对自治、法治、德治结合建构乡村治理体系进行了实践探索和应用研究,但是缺少学理性的思考。为此,本文拟从善治视角研究自治、法治、德治的作用与功能,以及三者各自或者组合走向善治的路径和方法。

本文主要有三个研究目标:

1.自治、法治、德治的功能、优势和缺陷是什么,三者是否是同一层面的治理方式和手段?

2.自治、法治、德治各自是否可以实现善治?这些善治的特点是什么?同时,对善治形成的基本要件及发展要件进行探讨。

3.自治、法治、德治三者如何组合走向善治,各种善治类型的特点是什么?

二、自治、法治、德治的关系

(一)善治定义及其序列善治

对于什么是善治,已经有很多人做过研究。俞可平认为,善治就是使公共利益最大化的社会管理过程。其本质特征是政府与公民对公共生活的合作管理,是政治国家与公民社会的一种新颖关系,是两者的最佳状态。[23]俞可平最初将善治定义为5个要素,后来又扩展为10个要素:合法性、法治、透明性、责任性、回应、有效、参与、稳定、廉洁、公正。[24]

俞可平先生使用列举法界定国家层面的“善治”,要素有点多,而且各个要素之间难以截然分开。本文拟从基层社会或者说乡村社会来界定善治:只要能够实现“和谐的秩序”就是善治。这种善治包括四个要素:秩序性、参与性、成本性和稳定性。所谓秩序性,就是善治首先要有良好的秩序,包括经济发展中的秩序;所谓参与性,就是良好的秩序是通过公民民主参与实现的。所谓成本性,就是能够以较低的成本实现公民民主参与下的良好秩序,即以低成本实现善治。所谓稳定性,就是在公民民主参与下以低成本实现的良好秩序是稳定的、可持续的。

实现乡村社会的善治需要四个要件,而四个要件又分为两个层次:第一个层次,善治达标;第二个层次,善治改进。

第一个层次的善治:达标型善治。满足第一个层次的善治需要两个要件:一是良好的秩序,这是最终的目标。但是,只有良好的秩序,而没有民主参与,还不算善治。二是民主参与,良好的秩序是在公民民主参与下实现的,是公民需求的良好秩序。只要满足了这两个条件达到的良好秩序,就是善治。这种善治是一种达标级善治,可称之为“参与型良序”或者“参与型善治”。

第二个层次的善治:改进型善治。改进型善治也包括两个要件:一是低成本性,在“达标型善治”的基础上考虑成本因素,即用较低的成本实现善治,这种改进型可以称为“低成本善治”,这种善治要优于“高成本善治”。二是持久性或者稳定性,虽然有些善治成本比较低,但是不稳定、不可持续,所以稳定性、持续性也是改进型善治的要件。

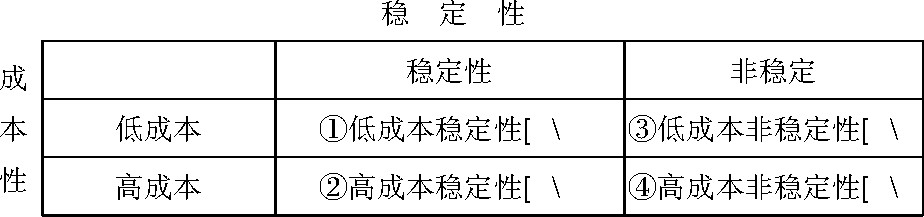

根据善治获得的条件和要求,在公民民主参与下实现的良好秩序,可以称为“参与型良序”。“参与型良序”就是善治,不过是达标水平或者低线水平的“善治”。如果将成本性和稳定性两个要件纳入进来,可以进一步改进善治的水平和质量,形成四种更高水平的善治,从低到高依次为:高成本非稳定性善治、低成本非稳定性善治、高成本稳定性善治、低成本稳定性善治(见表1)。

表1成本与稳定双因素下的善治类型

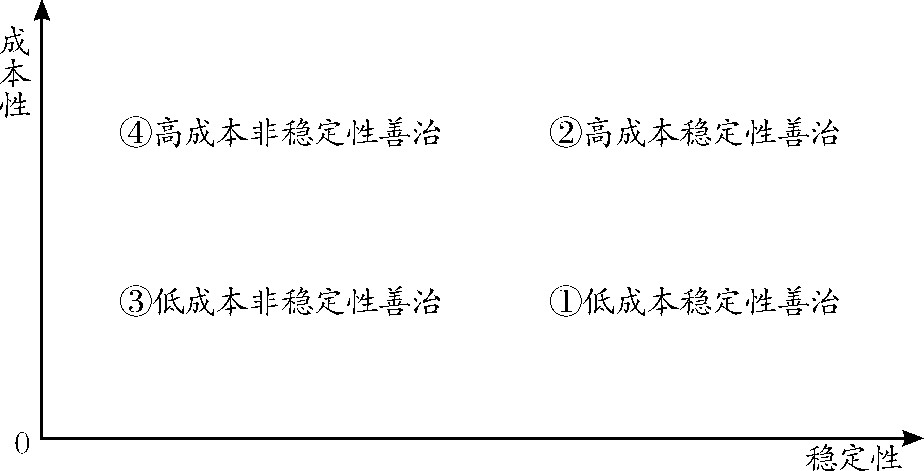

其实,这只是一种经典的善治类型,在“达标型善治”基础上,将成本和稳定两个因素纳入善治分析框架,则可以形成无数的善治类型。如图1,由成本性和稳定性构成的二维象限中的每一个点都是善治的不同类型。

图1成本、稳定与善治类型

(二)单一治理方式下的善治

自治、法治、德治作为一种治理方式、一种治理手段,在单一条件下能否形成良好的治理,即能否实现善治呢?

1.以德治为基础的善治

首先要讨论的是德治。如果只有道德,没有其他的组织支持,道德只能是一种意识,一种精神,不能成为一种治理方式。道德要发挥治理功能,必须与组织结合,即必须在一定的组织载体上才能够有效运行。在乡村社会,这个组织可以是家庭、宗族等血缘组织,也可以是会、社、庙等社会组织,还可以是乡村的自治组织,如村庄、村寨。道德规范与组织结合,按照一定的程序和规则管理和约束组织中的人和事,就是德治。可见,德治依赖于乡村诸种组织。

乡村组织以道德来约束、规范乡村社会,可以形成良好的乡村秩序。乡村组织在以道德进行治理的过程中,如果允许村民参与,则会在良好的秩序下形成“参与型善治”。以道德为基础的“参与型善治”还满足一个要件,即成本相当低。但是,德治约束力有限,没有强制性,因此有非稳定性的特点,遇到一些不讲道德或者极端的情况就会被中断。所以,以道德为基础的“参与型善治”,其实就是“低成本非稳定性善治”。从德治角度来看,这种善治也可以称为“德治型善治”。

2.以法治为保障的善治

所谓法治就是依法进行治理。从事情发生的过程看,法治在事情发生后有承担载体和组织,即有法律机构进行司法判决和调整。可见,在事后法治是有组织、有载体的。在事情发生前和中,法律不会自动起作用,需要一定的组织和机构配合。在乡村社会,这些组织要么是延伸到乡村的国家公共服务组织,要么是乡村自治组织,或者履行相关公共服务、协商调解职能的社会组织。可见,事后法治可以单独进行,不依赖于其他组织,但是事前、事中的法治,则需要借助其他组织配合方可实施。

依法治理完全可以实现善治,在国外已经有很多先例。但是,要实施法治则必须有详细的、明确的法律规定,还必须有法律执行主体,否则无法实施法治。乡村事务多种多样,各种意想不到的事情层出不穷。如果要实施法治,则法律安排成本相当高;如果严格实施法律,也需要熟悉法律的专门机构、专门人才,事前和事中的组织和相关人员也得熟悉法律,因此法治实施成本高。但是,依法治理有国家强制力为后盾,而且规则、程序明确。所以,以法治为保障的善治具有高成本、高稳定性的特点,可以称之为“高成本高稳定性善治”,也可以称为“法治型善治”。

3.以自治为核心的善治

自治是乡村社会最重要的治理方式,它是一种农民自我管理、自我约束和自我教育的治理方式。假定没有道德约束、没有外部的法律保障,人们也可以通过协商自定规则和程序,自治组织按照预定的程序、规则进行治理。与德治、法治相比,自治本身就能够进行单独治理,不依赖于其他组织,也不依赖于道德和法律。可见,自治具有独立性,也具有灵活性,能够根据需要协商建立规则和程序。

单纯的自治能否形成善治呢?如果人们能够自主定规则、自主定程序,而且按照规则、程序进行治理,人们也服从规则和程序,则可以形成善治。在国家产生以前,甚至在国家产生以后,很多乡村社会都曾经通过自治实现过善治。以自治为核心的善治,定规则、定程序需要一定的成本,但不是特别高。如果成本太高,自治就不可能实施,而且这种规则和程序在共同体内具有一定的强制性,从而也比较稳定。所以,以自治为核心的善治具有较低的成本,较大的强制性,而且善治状态较为稳定和持久。我们将这种善治称为“自治型善治”,或者称为“较低成本较高稳定性的善治”(见表2)。

表2单一治理方式下的善治及其特征

综上分析,可以得出如下结论:一是自治、法治、德治不是一个层面的治理方式,法治、德治需要依靠其他的组织才能够实施治理,自治则可以单独实施治理。可见,自治是核心,法治是保障,德治是基础。二是自治、法治、德治在一定的组织配合下均可以单独运行,达致善治。三是各种善治类型的特点不同。以德治为基础的善治,即“德治型善治”,成本比较低,稳定性也较低,无法经受“干扰因素”的破坏,可以称为“低成本非稳定性善治”。以法治为保障的善治,即“法治型善治”,成本很高,稳定性比较好,可以称为“高成本高稳定性善治”。以自治为核心的善治,成本较低、稳定性较高,属于“较低成本较高稳定性善治”。

三、走向善治的组合类型

自治、法治、德治在一定条件下可以单独达致善治,但存在一定的问题,要么成本较高,要么稳定性较差,或者灵活性较差。因此,单一治理方式下的善治,不是最优的选择,不是最优善治。因此,需要将三种治理方式组合起来实现善治,从而提高善治的水平和质量。

(一)两种治理方式组合下的善治

第一种组合方式:德治 自治=以德自治

德治和自治组合形成的以德自治方式,可以达致善治。因为,两者的组合可以在一定程度上取长补短。首先,以自治组合德治,可以解决单纯的道德没有组织载体的问题。自治有一定的强制性,可以抵制一些不按照传统、道德行事的人和行为,因此会有一定的稳定性。其次,以德治组合自治,很多事情可以通过内化于心的道德约束予以解决,不需要诉诸于自治调解或者协商,因此可以降低成本。所以,以德自治可以降低成本,提高稳定性。

第二种组合方式:自治 法治=依法自治

自治与法治组合形成依法自治方式,也可以达致善治,而且还可以改善善治的质量,提高善治的水平。首先,以法治组合自治,规则性、程序性会更强,强制力会更大,这可以更好地规范自治无法处理的违规、违法等极端行为。其次,以自治组合法治,则会降低法治的成本,因为很多事情特别是法律没有规定的行为和事情,可以通过自治来完成,因此可以提高法治的效率,降低法治的成本。所以,依法自治可以降低成本,强化规范,提高执行效率,进而提高稳定性。

第三种组合方式:德治 法治=德法并重型善治

德治与法治的组合形成德法并重的治理,两者组合同样可以实现善治,提高善治的水平。首先,以德治组合法治,可以减少各种冲突,可以发挥道德的自我调节功能,这样就可以减少法治的实施频率,甚至不用法治也能够解决问题,降低法治的成本,而且可以使人们更自觉地遵守法律。其次,以法治组合德治,可以提高德治强制性,即加大违规等行为处理力度和强度,从而提高德治的稳定性。

(二)三种治理方式组合下的善治

自治、法治、德治两种治理方式组合明显提高了善治的水平和质量,但每种善治类型并不是帕累托最优状态,还可以通过与其他的治理方式组合,即自治、法治、德治三者结合建构乡村治理体系,可以进一步提高善治的水平和质量。

第四种组合方式:自治 法治 德治=组合式善治

自治、法治、德治三种治理方式组合起来,就能够发挥各种治理方式的优势,弥补其他治理方式的短处。一是发挥法治的强制性、规范性功能,弥补德治、自治强制性不足的问题;二是发挥德治润物无声的无成本、低成本功能,弥补法治高成本、内生性不足的问题;三是发挥自治协商民主、灵活调整的功能,可以弥补法治刚性、弹性不足的问题,以及德治规则性不强的问题。

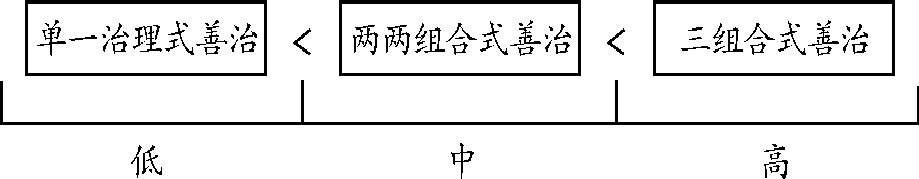

自治、法治、德治三种自治方式结合而形成“组合式善治”,这种组合式善治的质量和水平明显要高于单一治理方式达致的善治,也高于两种治理方式组合实现的善治。总体上可以发现:单一治理方式实现的善治的水平和质量要低于两两组合形成的善治;后者又低于三种治理方式形成的组合善治,即治理方式的组合可以提高善治的水平和质量。

(三)自治、法治、德治不同力度组合的善治

根据成本、稳定性及其他条件,自治、法治、德治的结合也不是平均用力、同等重要,而是以某一种或者某两种治理方式为主,其他治理方式为辅且不同程度的组合实现善治。

第一种组合方式:重法 弱德 自治=重法弱德式善治

如果一个村庄,道德约束条件弱,但是法律意识强、法律机构也比较完善,则可以通过加强法治来弥补道德的不足。这样也会实现善治,这种善治成本有些高,不过稳定性好,但是没有达帕累托最优状态。如果提高该村的道德水平,降低法治成本,可以改进善治状态,向“最优善治”靠拢。这种善治可以称之为“重法弱德式善治”。

第二种组合方式:弱法 重德 自治=弱法重德式善治

如果一个村庄,人们都有较强的道德意识,遵循道德规范,则可以通过加大德治力度,减少法治规范、调整的范围、内容和强度,这样也可达致善治,而且是低成本的善治。虽然,法治较弱,但是依然起最终的保障作用,在德治、自治无法调节解决的情况下可由法治调整解决。因此,提高了善治的稳定性。这类善治可称之为“弱法重德式善治”。

第三种组合方式:弱法 弱德 强自治=强自治式善治

如果一个村庄,法治意识不强,道德水平不高,可以通过强化自治来实现善治,我们可以称之为“强自治式善治”。一是通过自治的规则和程序弥补法治规范的不足。二是通过自治进行共同体的规训来弥补德治的不足,以自治提高共同体的认同感和规则意识,进而提高道德水平。

以上只是列举了三种比较典型的组合式善治类型,其实自治、法治、德治三种治理方式各自按照强、中、弱的强度,可以组合成27种经典类型。各种治理方式的治理强度是一个从0到无限的一个线段。可见,三种治理方式可以组合成无数治理组合类型,也可以形成无数善治类型。全世界过去、现在和未来的村庄治理方式都可以在这里找到与自己对应的治理组合类型。

四、走向善治的多维路径

通过对自治、法治、德治治理方式及其组合方式实现善治的可能性研究,我们可以得出如下几个结论:

(一)善治是一个多类型的“组合筐”

善治是一种治理的良好状态。这种治理的良好状态主要体现在良好的秩序和公民的参与上,即在公民民主参与下形成的良好秩序。这种善治只是一种“达标”的、“底线”的善治。这种善治的治理成本可能相当高,可能稳定性不太好,或者不太灵活,因此可以通过降低成本、增加稳定性或灵活性来提高善治的质量和水平。可见,善治不是一种,也不是一类,而是不同治理方式形成的一个多类型“组合筐”。

根据“组合筐”理论,善治不是最终目标,在善治基础上追求高质量、高水平的善治,才是善治的目标。因此,高质量、高水平的善治是一个帕累托改进状态。

(二)自治、法治、德治可独自实现善治

根据独立性和依存性,自治、法治和德治并非同一层面的治理方式。自治能够在没有法律和道德水平较低的条件下单独运转。法治、德治则需要在其他组织和机构配合下才能实施治理,没有其他组织支持和配合,则难以实施治理。因此,三者的功能和作用不同,在乡村治理体系中,自治是核心、法治是保障、德治是基础。

虽然自治、法治、德治不是同一层面的治理方式,但只要给予一定的条件,道德、法律也能够发挥重要的治理作用和功能。从上面的分析可以发现,自治、法治、德治都可以在外力的适当支持下实现善治,当然自治型善治独立性最强,法治型善治、德治型善治独立性相对较弱。

(三)自治、法治、德治的组合可提高善治水平

自治、法治、德治的功能不同、优势和劣势也有差异,三者之间两两组合或者三者组合可以提高善治的水平和质量。从图2可以看出,单一治理方式形成的善治质量和水平要低于两两组合形成的善治质量和水平,后者又低于三者组合形成的善治质量和水平。可见,增加不同功能的治理方式可以提高治理质量,改善治理水平和质量。

图2自治、法治、德治实现善治的质量与水平

自治、法治、德治有不同的治理强度,不同强度的自治、法治、德治可以组合成无数的组合式治理体系,也能够组合成无数的善治类型。总体来讲,有两种类型的强度组合:一是自治、法治、德治不同强度的两两组合,可以形成无数种组合治理体系,也可以形成无数种善治类型。二是自治、法治、德治不同强度的三者组合,也可以形成多种治理体系和多类型的善治类型。在不同的强度下,两两组合的善治类型并不必然就会比三者组合的善治类型的质量和水平要低。不过三者组合的善治类型的灵活性和可选择性要比两两组合更多、更灵活。

可见,自治、法治和德治的组合可以提高善治的质量和水平,而且还可以提高治理的可选择性和灵活性。总体而言,在各类组合中三者组合的质量和水平要大于两两组合的质量和水平。

(四)各地应根据条件选择最适宜善治组合方式

善治类型多样,实现途径多种。各地在健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系时,不必拘泥于某一种、某一类善治类型、善治途径,而是根据本地自治条件、德治基础及法治保障情况,因地制宜地选择不同的治理组合,因地制宜地选择不同的治理强度,形成“最适宜的善治”、最适宜的组合方式及最适宜的治理体系。各地没有必要追求“最佳的治理组合”,也没有必要追求“最优的善治体系”,这样会提高治理成本,影响治理效率,而应选择最适宜、最适合的治理组合、治理体系和善治类型。

参考文献:

[1][德]恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M]//马克思恩格斯选集:第4卷.北京:人民出版社,1972:100-103;[美]摩尔根.古代社会:上册[M].杨志莼等译.北京:商务印书馆,1997:303.

[2][法]基佐.法国文明史:第4卷[M].北京:商务印书馆,1988:33-41.

[3][4][美]托克维尔.论美国民主:上册[M].北京:商务印书馆,1987:74-76,81.

[5][日]松村岐夫.地方自治[M].北京:经济日报出版社,1989.

[6][7]费孝通.乡土重建[M]//乡土中国.上海:上海人民出版社,2006:62-63,155-156.

[8][9]瞿同祖.清代地方政府[M].北京:法律出版社,2003:282-283,331-333.

[10]瞿同祖.中国法律与中国社会[M].北京:中华书局,2003:292-354.

[11]费正清.美国与中国[M].北京:世界知识出版社,2003:37-38.

[12][13][德]马克斯·韦伯.儒教与道教[M].南京:江苏人民出版社,2003:77,85.

[14]周天勇,卢跃东.构建“自治、法治、德治”的基层社会治理体系[N].光明日报,2014-08-31.

[15]向此德.“三治融合”创新优化基层治理[J].四川党的建设,2017(20).

[16]中共桐乡市委.积极探索创新社会基层治理新模式[J].政策瞭望,2014(9).

[17]张潘丽,江帆.三治合一:桐乡走出县域善治新路径[N].浙江日报,2015-07-08.

[18]农民日报评论员.健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系[N].农民日报,2017-11-10.

[19]罗晓君,等.四牌楼社区推进“三治”建设构筑美好家园[N].嘉兴日报,2015-10-27.

[20]郁建兴,黄红华等.新时代乡村社会治理的花园探索[R].浙江省委呈送件,未刊稿.

[21]杨开峰.桐乡“三治”实践的解读[J].党政视野,2016(7).

[22]吴昌勇,等.党建引领“三治融合”创新乡村治理体系[N].安康日报,2017-11-01.

[23]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:8-9.

[24]俞可平.增量民主与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2005:146-147.