作者:赵牟云 责任编辑:网络部 信息来源:《农业考古》2018年第4期 发布时间:2018-10-26 浏览次数: 4321次

【摘 要】关中9村农家经济变迁资料显示,20世纪二三十年代发生的大旱灾对关中农村的地权转移具有双重影响,即在受灾农村社区内部土地占有的分散化,以及与之相关联的整个社会层面土地占有的集中化。两者从不同侧面加重了小农经济的恶化,以凤翔5村为代表的农村社区内部阶层以下向流动为主说明了这点。在受灾相对较轻的渭南4村,阶层上向流动亦达到一定规模,这表明上述农村社区内部并无固定的社会阶层,阶层分化程度极其之低以及在此基础上的小农经济的不稳定性,这些正是以自耕小农为主的农村社区的显要特征。总体而言,此次大旱并未从根本上改变关中以自耕小农为主的社会结构。

【关键词】灾荒;地权转移;阶层流动;农家经济

一、问题的提出

20世纪二三十年代之交,关中地区发生了严重的大旱灾,史称“民国十八年年馑”。此次灾荒对关中地区的社会经济造成了巨大而深刻的影响,一方面,大旱灾不仅使关中损失了数以百万计的人口,从而直接导致了大片耕地的荒弃。另一方面,学者指出,大旱灾之后地价降低,加速了土地的流转,地权转移与土地集中是当时农村经济的主要变化。有研究者更是认为,在短时期内,这次旱灾造成自耕农比例大幅度下降,关中地区出现了土地兼并和集中的浪潮;从长时段来看,正是频繁的灾荒造成了关中人口大量死亡,从而使该地区出现人地恶性宽松的局面。土地的相对过剩直接导致将土地出租以获取地租的行为毫无市场,由此,关中对土地的争夺几乎不成为问题。农村中必然是以自耕农为主体的社会,其实质为“人地关系的恶性宽松”,而这种分散只是一种非常态,一旦人地关系趋向紧张,“非自耕农化趋势”及租佃经济就会复起,由此否定了“关中模式”这一经典命题。

上述研究认为大旱灾在短期内造成关中地权趋向集中的结论,似是承袭已有的“农家借债破产说”,即天灾人祸导致农民贫困,为渡过危机,小农不得不借助于抵押、典卖土地等方式,地权由此发生转移,而在此之后又因债台高筑无法偿还,小农不得不进一步放弃土地,从而导致又一轮的土地集中。实际上,该假说一般是以农村地权分配不均度较大为认识前提的。而正如珀金斯所指出的那样,与长江流域相比,华北的自然灾害更严重,该地区的农民更有可能借助于举债渡过难关,由此更易于丧失土地,可是正是在华北,那里的租佃是最少的。之所以会出现这一状况,应当与华北地权本身的相对分散有关。不仅如此,胡英泽对清代至民国年间山西省永济县沿黄河三村的研究也表明,灾荒并不一定导致地权趋向集中。一方面,黄河泛滥并未导致农民因举债而转让、买卖土地,也未形成土地兼并的局面。光绪三年大旱灾后,以户为单位的地权分配几乎没有发生变化,他将此称之为灾害与地权分配关系的“停滞说”。由此可见,灾荒与地权集中不一定存在直接的线性联系,真实的历史相较于此应更为纷繁复杂。至于人口迅速增长导致地权集中的说法,似乎只是研究者先验性的理论假设,并未能提供充足的论据。实际上学界也存在与此相反的认识,赵冈即认为人口不断增加会使得土地分配趋向平均。因此,笔者认为由此次大旱灾所造成的包括地权分配在内的经济社会变动仍有待于考察,并拟就灾荒对关中地权转移及阶层流动的影响情况作一微观分析。

1933年夏,行政院农村复兴委员会组织人员赴关中15县作社会调查,调查主要内容为土地分配及政治概况,调查结果编成《陕西省农村调查》一书,该书选取公布了分别位于关中西部凤翔和东部渭南二县9个代表村的详细资料,并以1928年与1933年两个年份为比较对象,对大旱灾以来9个村之农家经济变迁作了详尽介绍,这为本文考察相关问题提供了条件。本文所用的核心资料即取材于书中丰富的数据图表。据调查者所言,该9村为代表村,故具有一定的代表性,因此,聚焦于此微观社会空间的探讨当能管窥其时关中农家社会经济变迁的实态。

二、集中化抑或分散化:地权转移的双重趋势

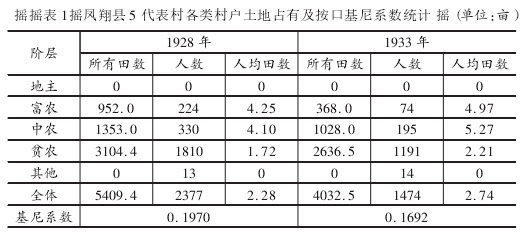

此次大旱始于1928年,持续时间较长,直至1932年才有所缓解,大旱对关中东、西部的影响不甚相同,总体而言,西部受灾极为严重,东部则损失稍小,“自省城以西渭河以北……尤系受灾最重区域”。9村经济变迁资料印证了此点,以户口计,在西部凤翔的5个代表村中,1928年时268户有2377人;到了1933年,仅存1474人,为前者的62%,人口减少的原因包括饿死、病死、逃亡、卖掉、送养等5个方面。在东部渭南的4代表村中,1928年时204户969人到1933年变为217户1030人,户口数都略有增加,可见旱灾对当地的影响不甚严重。大旱灾对地权分配的影响,较为复杂,详见表1、次页表2:

分析地权分配不均度可运用按口基尼系数进行测算。一般认为,基尼系数在0.2以下表示绝对平均,0.2-0.3表示比较平均,0.3-0.4表示相对合理,0.4-0.5表示差距较大,0.5以上则意味着差距比较悬殊。如表1和表2所示,1928年凤翔5村土地基尼系数为0.1970,1933年为0.1692,两数值均在0.2以下。至于渭南4村,1928年为0.2745,1933年为0.2554,两数值则均在0.3以下。对地权分配基尼系数的测算表明,无论是在灾前抑或灾后,9代表村的地权分配都较为平均,自耕小农所有土地占据了主导地位。就此点而言,与秦晖先生提出的“关中模式”相符,也可窥见“关中模式”在大旱之前即已存在。不仅如此,9村地权分配基尼系数都呈略微下降的态势,凤翔5村1933年的数值是1928年的86%,在渭南4村,后一数值则占此前的93%。这显示大旱灾的确对地权转移起到了影响,然而与此前结论不同的是,在9代表村内部,地权分配并未趋向集中,反而在此前较为平均的基础上进一步分散。

是什么原因导致了基尼系数值的降低?细观二表,可以发现,灾荒期间,不独贫农、中农所有土地有所降低,地主、富农占有的耕地数量也大为下降,而且地、富所有土地下降比例甚至超过了其他阶层。在受灾严重的凤翔5代表村,富农所有耕地由1928年的952亩下降到了1933年的368亩,减少了61%,中农减少了26%,贫农减少了15%。正如调查者所言,“土地减少的速率以富农为最大,次为中农,最小的是贫农。”在损失较小的渭南4代表村,地主、富农、中农所有土地减少幅度分别为32%、37%、20%,贫农土地则略有增加,也以农村中的富裕阶层受损更为严重,正所谓“富农坏底程度最深,贫农最浅”。这表明灾荒中遭受沉重打击的并不止拥有少量土地的中农、贫农,即便是占地更多的地主、富农也不例外。大旱灾造成了9代表村内部各个阶层的土地占有都有不同程度的减少,相较而言,农村中较富裕者损失土地更为严重,这是导致土地基尼系数降低的关键因素。

9代表村各阶层土地占有都有不同程度的降低,这导致了以村庄为单位的土地所有量的减少,5年间凤翔5村减少耕地1376.9亩,降幅达25%,渭南4村则减少了949.9亩,降幅为17%,表明灾荒期间的地权转移并非发生在受灾农村社区内部,而是发生在受灾村庄与外部世界。据调查者言,村庄内农户减少的耕地为城镇里的大地主和中地主典买。灾荒期间土地产出极为有限,农民之所以典卖土地,一方面是为将土地变现用于购买粮食,此时作为不动产的土地便发挥了金融救济的作用,即便一般而言在此期间地价会大幅下跌,但此种行为对小农维持基本生存仍然发生了巨大作用。另一方面,小农是具有经济理性的,出让耕地也有逃避苛捐杂税的动机。关中历来以重赋闻名,沉重的赋役本身即已影响了当地民众对待土地买卖、经营的态度,未尝将获得土地看作是财富和收益的源泉,反而视为一种负累。譬如渭南,其面积“不当汉中二十之一”,然“赋溢汉中一郡”。又如高陵,早在康熙时因水利失修,该地“凡名水田者,十不溉一。于是涓涓之润为需日重,为累日深,壅遏侵争狱讼岁起。赋役繁若,贾鬻倍输,遗害不可胜言。其举田益以庐舍牛车愿卸于人,而莫应因之,逃窜四方者通县皆然也”。灾荒期间则更是如此,如清同治回民事变之后,百姓不愿垦荒种地的突出原因即“恐派差徭也,恐征钱粮也”。民国成立之后,陕西田赋税额经历了较大的增长,此次大旱期间,关中农民负担依旧沉重,即便灾后农家已家徒四壁,地方政府仍要征收沉重的赋税。以平原旱地为例,1912年、1931年、1933年其田赋正税指数分别为62、100、104,田赋附加指数则分别占到各年正税的68%、97%、83%。此外,陕省预征田赋,也是普遍现象,渭南北关村的田赋预征在三年以上,凤翔小渭村在1933年时便已预征到1938年。非但如此,因政局动荡、军阀割据,百姓另需承担种种苛捐杂税,其名目之多,就连收税的官吏亦感叹“赋税繁复,且时更动,虽日夜专心致志,一时亦记忆不清”。1930年,渭南旱灾稍有缓解,而政府即征派军麦,仅渭北四区就不下四千余石。在高陵,冯玉祥军队除征兵外,还派款大洋三万余元,又连年累派军粮。1932年,凤翔尚有田赋积欠,省政府却派三个团的兵力入驻,其军需给养、柴草马秣概由地方供给,又要一次性加派十六万元的烟款。该县1933年每亩旱地平均产麦不过一斗,值1.1元,而田赋以及临时摊派每亩大约要2元左右。宝鸡在灾荒期间数年未收,然而烟税、捐税等每年约出百万,以致民不聊生,逃亡甚多,可谓是“累字从田”。在这种赋税负担极为沉重的形势下,买田置地对民众来说算不得为明智之举,相反,普通农民甚至一般的稍富裕者对此避之唯恐不及。以下两则见闻表明这种状况再次重演:

土地到手,尚未获租,先纳重赋苛差,无论土劣不为,即吾人亦不愿为。不多几日听得,同乡有在灾荒中,非以经济的压迫,乃因政治的压迫(重赋苛差),欲以低价卖田者,经年不能觅得买主。甚至有以无代价的,只求免纳赋差而欲卖田者,亦不可得……。

岐山、扶风、武功、眉县一带的高地,有许多送给人家,都没有人敢领。因为平常一亩地的粮、税、杂捐,每年已在两元以上,再加上“烟亩捐”,则每亩五元十元二十元不等。在普通情形之下,农人的田,是养命之源,在今日的关中,有田反是送命的祸根。有许多农民情愿把他的田交出,自求生路,总不可得。因此扶老携幼,秘密逃向南山的,络绎于途。

诚如夏明方所言,灾荒在造成一个相对过剩的土地供给市场的同时,也造成了一个相对萎缩的土地需求市场,在此期间真正有能力兼并土地的是那些来自灾民社会之外而又拥有政治特权的“军政商农各界”官僚,或与政治特权有千丝万缕之联系的城乡豪绅巨富。时人指出,本为小农经济区域的关中,在长达六年旱灾的持续打击下,农地有集中于军阀、官僚及地主的趋势。据陈翰笙调查,“在这时期,能买进田产的大多数是经营高利贷的那些军人,官僚,商人和赈务人员,田权已很快地集中到他们手里”,关中灾后转移的田产十分之七集中到武人手里,十分之三集中在文人和商人等手里,而旧日地主没落的却很多。譬如武功,1933年西安某要人于灾荒时在该县两地贱价收买民田二十余顷,又本县某要人亦于此时购买民田五顷余,并租与农民耕种。

由此,对大旱灾期间关中9村地权转移的考察可得出几点结论:其一,灾荒造成了9村各阶层农户土地占有均有不同程度的减少,降幅大致占到土地总量的五分之一,其中以地主、富农的减少速率为最。从这个角度而言,农村社区内部土地占有在原本就已较为平均的水平上进一步分散化了,然而此种分散趋势并无任何进步意义,它显示的是农村社区内部各阶层的少地、无地化趋势。其二,灾荒期间地权转移并非发生在受灾的村庄内部,而是发生在村庄和外部世界,受灾村庄各阶层减损的耕地为那些能够逃避赋税的握有特权者典买,只有他们才有能力和动机在此时买田置地。就此点而言,这表明在整个社会层面上,土地占有呈现集中的趋势,即由普通小农转移到了拥有权势者手中。因此,总的来说灾荒期间的地权转移具有双重趋势,即在受灾农村社区内部土地占有的分散化,以及作为整体意义而言的包括受灾村庄与相联系的外部世界共同组成的的整个社会层面土地占有的集中化。很明显,不论是分散还是集中,都反映了灾荒对小农经济的沉重打击,它大大加重了关中农民的贫困。

三、灾荒影响下的阶层流动

大旱灾造成了关中9代表村内各阶层土地占有的减少,使受灾农村社区内部地权更趋于分散,那么在灾荒期间,以自耕小农为主的关中乡村内部的阶层流动呈现怎样的特点?灾荒对于受灾严重的关中西部与受灾相对较轻的东部地区所造成的影响,有何异同?表3、表4提供了9村5年间各类村户的变迁信息:

在一个既定的社会阶层结构中,如果流动的方向是由较低社会地位流动到较高社会地位,可称为上向或上升流动;反之,则称为下向或下降流动。首先需要指出,调查者区分关中9村各阶层在很大程度上是依据其生产方式的不同,此种分析框架大体适当,但也存在些许缺陷,因为单凭生产方式并不能决定农户社会经济地位的的高低;相反,在某些特定状况下,所谓生产方式的“进步”不仅不能意味着经济的增长和财富的增加,反而恰恰意味着家庭生产能力和经济地位的下降。因此,并不能简单将其视为上升,相反,在实质上当属于下向流动。譬如渭南4村1928年有3户所谓地主,其中1户有地45亩,因家中无劳动力耕作而将土地出租。另有一户中农在1933年变为经营地主,是因霍乱死了4人,一个人在外教书,家里无人耕作,才将土地出租。当然,以上状况相对来说只是个别现象,对整体影响不大,且因材料所限,只能就此基础进行分析。

总体而言,大旱灾造成了关中9代表村各阶层不同程度的下向流动,且受灾程度对农村内部的阶层流动影响大小不同,受灾越严重,下向流动越显著。从表3可以看出,在凤翔5村,1928年的268户到1933年变成了276户,五年间总户数只增加了3%,然而富农户数却减少了三分之二。1928年的15户富农到1933年时分家为18户,其中仅有4户仍为富农,其余降为中农和贫农者各7户。中农户数减幅亦很大,达27%,且在1928年的36户中农之中,有19户下降成了贫农,只有1户上升成了富农。与之相反,贫农户数则增加了12.6%,且在200多户贫农中仅有3户上升为中农。由此可见,凤翔5村的阶层以下向流动为主。该5村的情形能否反映更大区域社会阶层流动的实况?我们可以通过某师于1931年对凤翔全县的农村调查来一窥究竟(见次页表5):

从表5可以看出,与5代表村相同,灾后凤翔全县农村的阶层变化亦呈现出强烈的下向流动态势,并且以地主为最,其户数由灾前的129户缩减到56户,降幅达56.6%。此外,据该调查统计,全县占地在百亩以上的农户从179户下降到了131户。其次,自耕农、佃农、甚至雇农户数都有不同程度的减少,而失业者数量却有大幅增加,该地区农村经历了一个劳动人口不断死亡、逃散,劳动工具逐渐损毁、破坏,耕地日渐荒旱的过程,这种持续状态严重削弱农民的生产能力,灾荒中小农经济迅速走向恶化。

在受灾相对较轻的渭南4村,灾荒对阶层流动的影响则不甚明显。如表4所示,5年间:地主户数未有改变;富农减少了1户,减幅为6%;中农减幅为15%;贫农户数有所增加,增幅达19%。在5年中,1928年的3户地主中仍有1户为地主;有2户下向流动成为富农;1933年的3户地主中则有2户分别为富农与中农上向流动而来。1928年的15户富农到1933年分家为20户,其中有1户上升为地主,8户仍为富农,其余分别有6户下向流动为中农,4户为贫农,1户为其他;1933年的14户富农有3户为中农,1户由贫农上向流动而来。1928年的67户中农,有4户上向流动为地主或富农,17户下向流动为贫农或其他;1933年的57户中农除了保持不变的原有47户中农外,另有6户为富农下向流动,4户贫农上向流动而来。1928年的114户贫农在1933年分家为121户,这其中除115户保持不变外,有5户上向流动为中农或富农,1户下向流动为其他;1933年的136户贫农中,有20户为富农或中农下向流动而来,有1户为其他上向流动而来。

因受灾相对较轻,渭南4村5年间虽也有一定规模的下向流动,但远不及凤翔5村。这其中以贫农的增幅最大,下向流动的户数最多。究其原因,一方面是因分家和人口自然增殖的缘故,户口数有所增加;另一方面是因受灾期间村庄所有耕地有一定规模的流失。至于地主、富农、中农等阶层的流动,既有下向流动;其上向流动的总体规模亦不小,上向流动多因农户有余钱典买土地或者雇工经营。由以上叙述似可推测,若无自然灾害发生,在农村社区内部,各阶层的上向流动与下向流动在总体上应是稳定的,两者之间能保持相对均衡,乡村社会结构亦不会发生大的变化。同时,5年内阶层间流动亦达到一定规模,实际上反映的是“三十年河东,三十年河西”不同家户间社会经济地位的此消彼长,大旱灾使得流动率大大加快,这种消长建立在较小的地权分配不均度基础之上。正如杨懋春对山东台头村的研究一样,“没有哪个家庭保有他们的土地达三四代之久……这个周期甚至不到100年就循环一次……台头村没有固定的社会阶层,也没有大地主……家长经常告诫家人不要羞辱别人,免得将来受人羞辱”,其本质上体现了以自耕小农为主的关中农村社区内部阶层分化程度之低以及在此基础之上的小农经济的不稳定性。

四、结语

在陕北米脂县杨家沟,马氏地主集团通过数代经营,占据了当地绝大部分土地,因为拥有足够强大的经济实力,其中的地主成员可以通过典买土地、倒卖粮食等手段在灾荒期间大规模兼并土地。由此,土地占有变得愈发集中。在关中,情况似有不同,灾荒发生之前,这里的地权分配已然较为平均,绝大部分土地为经济实力相差不大的自耕小农占有,“而其土地,仍均衡的在小农手中,随便到各地考察,普通大家族,有田不过百亩,多者亦不过数百亩,而小家族然亦有十亩八亩三亩五亩”。加之赋役沉重等因素,造成了当地极其有限的土地购买力。大旱期间,即便是占地相对较多的所谓地主、富农也不得不靠出让田产来维持基本生存,其损失田地的比例有时甚至高于中农、贫农。因此,关中农村在灾荒期间发生的地权转移呈现出与陕北米脂不一样的情形,恰如其时调查者所言:“现在关中区农村中最富有兴趣之金融流通与田地之转移问题,厥为大农当出田地而小农当入田地……各书中相传大地主鲸吞小农户,在某种环境下,虽系事实,惟今日关中区农佃情形视之,则适与之相反。”由此,本文指出以往流行的“农家借债破产说”不足以解释大旱灾与关中地权的复杂关系,大旱对当地受灾农村的地权转移具有双重影响:一方面,受灾村庄各阶层的耕地皆有不同程度的损失,土地分配基尼系数在此前较为平均的基础上进一步降低,表明受灾农村社区内部土地占有的分散化;另一方面,各阶层损失的土地约占原有土地的五分之一,这部分土地为那些能够逃避赋税的握有特权者典买,又反映了社会整体层面的土地占有的集中化。两者从不同侧面反映了受灾农村社区内部各阶层的少地、无地化趋势。因此,无论是土地占有的分散化,抑或集中态势,都不仅不利于小农生存,反而加重了小农经济的恶化,以凤翔5村为代表的农村社区阶层主要以下向流动为主便说明了这点。在受灾相对较轻的渭南4村,阶层上向流动亦达到一定规模,则说明了上述农村社区内部并无固定的社会阶层,阶层分化程度极其之低以及在此基础上的小农经济的不稳定性,这些正是以自耕小农为主的农村社区的显要特征。

此外,还需指出,尽管灾荒从上述两个不同侧面加重了关中小农经济的恶化,但并未从根本上改变自耕小农占主导地位的社会结构。据表6统计,陕省1912年自耕农、半自耕农、佃农比例分别为55%、24%、21%,1933年则分别为51%、22%、27%,自耕农、半自耕农比例虽略有下降,但仍然占到了总农户的近四分之三。关中9村各阶层农户使用田数变幅不大亦说明了这点。

如表6所示,在渭南4村,1933年各阶层平均使用田数均占1928年的90%以上,以全体而论,亦达到了1928年的86%,降幅较小。在凤翔5村,因人口损失相对严重,部分阶层的使用田数较之1928年略有增加,但变化亦很微弱,就全体而言仅增长了8%。这不仅表明关中农村社会结构并未发生大的改变,仍是以自耕小农为主,也同时说明所谓“人地恶性宽松”的局面并未一定出现。迨自其后关中农田水利事业的兴起、现代农业科技逐步推广以及新式金融进村,该地区农村经济得到复苏,这一社会结构得到了加强。

行文至此,我们或许可以回答引言部分有关珀金斯的疑问——何以频繁的灾荒并未导致华北租佃率的上升,亦即地权的集中?我们注意到,与关中类似,近代华北地区的地权分配同样较为分散,譬如山东,张佩国指出当地自耕农比例大致占到了全体农户的70%,笔者对抗战前山西省地权状况的研究表明,晋省的土地占有呈现“总体分散、部分集中”的特点,地权分配在总体上处于相对合理的水平。由此而言,传统的“农家借债破产说”可能更适用于那些自然灾害频繁、地权分化程度已然较高的地区。而华北地区与关中较为相似,一方面该地区在近代以降持续爆发大的自然灾害,另一方面,建基于地权分化的农村社区内部阶层分化同样处于较低的水平,自耕小农所占比例较大。因此,灾荒对地权分配的影响,也理应符合前文针对关中的结论,由此造成的土地占有的集中化程度极其有限,并不足以改变以小自耕农为主的社会结构,当地土地占有仍是较为分散的。就农家经济而言,个体小农是脆弱的,极不稳定的,其经济地位受到天灾人祸、生老病死、家庭周期等多重社会经济因素制约而此起彼伏、升降不一。但就某一时期的社会整体而言,其社会结构之剖面又往往能呈现出一种较为稳定的、阶层流动相对均衡的状态,毕竟像“民国十八年年馑”这样的奇灾是不多出现的,小农经济便在这样一种历史状态中延续、变迁与发展。

参考文献:

[1]温艳.自然灾害与农村经济社会变动研究——以20世纪二三十年代之交陕甘地区旱灾为中心[J].史学月刊,2014,(4).

[2]郑磊.民国时期关中地区生态环境与社会经济结构变迁(1928~1949)[J].中国经济史研究,2001,(3).

[3]夏明方.民国时期自然灾害与乡村社会[M].北京:中华书局,2000.

[4](美)珀金斯.中国农业的发展(1368~1968).上海:上海译文出版社,1984.

[5]胡英泽.灾荒与地权变化——清代至民国永济县小樊村黄河滩地册研究[J].中国社会经济史研究,2011,(1).

[6]赵冈,陈钟毅.中国土地制度史[M].北京:新星出版社,2006.

[7]行政院农村复兴委员会.陕西省农村调查[M].上海:商务印书馆,1934.

[8]李仪祉.陕西灾情与农村经济破产原因及状况报告[J].陕西水利月刊(第1卷第5期),1933.

[9]赵牟云.抗战前山西土地问题新探[J].中国乡村研究,2016(第13辑).

[10](清)汪以成.渭南县志[M].乾隆四十三年(1778).

[11]杨虎城等.续修陕西省通志稿[M].1934.

[12]胡英泽.清代关中土地问题初探[J].中国经济史研究,2014,(2).

[13]民国二十四年各省田赋调查[J].农情报告,1936(第4卷第8期).冀、鲁、晋、陕四省赋税调查[J].农情报告,1933,1(11).

[14]华源实业调查团编著.陕西长安县草滩泾阳县永乐店农垦调查报告[M].南京:金陵印刷公司,1933.

[15]函电.渭南河北四区电西安华洋义赈会为灾民请命[J].陕灾周报,1930,(3).

[16]函电.高陵县赈务会函述连年灾况[J].陕灾周报,1930,(3).

[17]王鼎炜,刘刚口述.民国二十一年凤翔交农运动初探[J].凤翔文史资料选辑,1986,(3).

[18]何庆云.陕西实业考察记[M].沈云龙主编.近代中国史料丛刊(第718册).台北:文海出版社,1973.

[19]晴梵.关于灾后(?)土地问题的问题[J].陕灾周报,1930,(9).

[20]吉云.关中见闻纪要(下)[J].独立评论,1932,(29).

[21]中央银行经济研究处.中国农业金融概要[M].上海:商务印书馆,1936.

[22]陈翰笙.崩溃中的关中小农经济[J].申报月刊,1932,1(6).

[23]马玉麟.武功县土地问题之研究[M].萧铮主编.民国二十年代中国大陆土地问题资料(第68册).台北:成文出版有限公司,1977.

[24]王先明.试析富农阶层的社会流动——以20世纪三四十年代的华北乡村为中心[J].近代史研究,2012,(4).

[25]17师宣传队.凤翔农村状况[J].新陕西月刊,1931,(2).

[26]杨懋春.一个中国村庄——山东台头[M].南京:江苏人民出版社,2012.

[27]张闻天选集传记组等编.张闻天晋陕调查文集[M].北京:中共党史出版社,1994.

[28]晴梵.关于灾后(?)土地问题的问题[J].陕灾周报,1930,(9);吉云.关中见闻纪要(上)[J].独立评论,1932,(28).

[29]南秉方.陕西关中区农村金融问题之初步分析[J].西北农林,1938,(2).

[30]陕西省银行经济研究室.十年来之陕西经济[M].1942.

[31]张佩国.地权·家户·村落[M].上海:学林出版社,2007.