作者:徐明强 责任编辑:网络部 信息来源:《理论月刊》2018年第5期 发布时间:2018-09-17 浏览次数: 12360次

【摘 要】现代化进程引发了基层多样化的治理困境,协商民主理论为创新基层治理模式提供了契机,各地探索不同形式的协商治理实践形态。在发生学层面,探究基层协商治理所解决的治理困境,以国家—社会为分类维度,将基层协商治理所处理的问题维度分为社会冲突型、上下冲突型、复合冲突型。在类型学层面,探究基层协商治理的制度供给,以不同案例的制度功能为分类维度,将基层协商治理模式分为自治式协商治理、咨询式协商治理、共治式协商治理。在中国特色社会主义进入新时代的背景下,基层协商治理模式创新应以准确定位不同问题维度为前提,更具针对性地进行基层协商治理的制度供给。

【关键词】特大型城市;公共安全;风险治理

一、问题的提出

协商民主理论引入中国为治理模式创新提供了新的契机。从传统管理模式向现代治理模式转变的过程中,中央和基层都非常重视将协商民主与治理现代化相结合。2015年中共中央先后公布《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强城乡社区协商的意见》,前者提出“按照协商于民、协商为民的要求,建立健全基层协商民主建设协调联动机制,稳步开展基层协商,更好地解决人民群众的实际困难和问题,及时化解矛盾纠纷,促进社会和谐稳定。”后者提出“开展形式多样的基层协商,推进城乡社区协商治理制度化、规范化和程序化。”在十九大报告中,习近平总书记将基层协商列为社会主义协商民主的途径之一。随着基层治理实践的推进,各地根据实际情况开创了不同形式的基层协商治理模式,丰富了协商治理的内涵。“协商治理更加追求公共治理中的民主真实性、更好的公共理性与公共政策合法性等非绩效性价值”[1](p140),为提升基层治理现代化提供了可供选择的治理方式。

当前对基层协商治理已经有较为详细的研究。概括而言主要包括以下类型,第一类是立足基层经验进行个案总结,例如以“温岭民主恳谈会”“太仓政社互动”“天津宝坻六步决策法”等典型案例为基础,归纳基层协商治理的基本特点。第二类是从制度变迁的角度,分析基层协商治理模式与以往“整体支配”“精英主政”之间的差异。第三类是理论层面的总结,如论述协商治理模式对公共治理范式的创新价值,分析基层协商治理的生成逻辑和演进机制。这些不同的研究加深了对基层协商治理问题的学术认识,也为创新协商治理模式提供了政策指导。不过需要指出的是,当前的很多研究带有“个案倾向”——从田野深描的角度对不同案例进行总结,但很少对基层协商治理进行“类型学”比较分析。

按照拉卡曼尼的观点,比较是和实验、统计并列的社会科学研究方法[2](p5-9)。多案例的类型比较类似于罗伯特·殷所说的“跨案例聚类分析”[3](p166),这种聚类分析的基础即是对案例进行有效比较。通过案例比较,寻找到不同案例相同以及不同的维度,进行聚类分析,形成问题以及制度的类型学划分,从中建立不同类型和结果之间的联系。

那么按照这种方法论原则,要做的就是明确案例的比较维度。按照结构功能主义的视角,任何结构、制度都是为了解决某类社会问题,发挥特定的功能。作为斯蒂格利茨所说“后华盛顿共识”[4]的重要组成部分,治理概念起初是为了解决非西方国家(特别是欠发达的非洲国家)的发展困境而生的,核心在于实现“国家支配”模式与“市场支配”模式之间的均衡。在“现代民主国家建构与公民权利发展”[5](p39-41)的双重背景下,“治理话语从西方到中国的转换,形成了协商治理话语”[6](p26),但是中国语境下的协商治理面对的治理困境要比欠发达的非洲国家复杂得多,需要解决的问题也并不是单一的发展问题,而是具有多重维度,其中既包括了国家社会关系,也包含了多元社会自身的内部问题。同样,以问题为导向、以协商为核心建立的治理模式尽管都可以称为协商治理,但基层协商治理不是单一的经验模式,而是出现了多重维度,按照比较政治学的说法,在协商治理属概念之下存在不同的“亚类型”(sub-type)[7](p1970)。

基于以上观点,本研究遵循“国家—社会”关系范式,以基层典型案例为基础,通过多案例类型比较的方法,集中探究两个问题:一是在发生学层面,重点分析基层协商治理所要解决的治理困境主要包括哪些类型,意即明确基层治理所需要解决的“问题维度”。二是类型学层面,重点分析基层提供了哪些协商治理类型,意即明确基层协商治理的“制度供给”。以此为基础,更好地理解基层协商治理的制度功能和创新发展的可能方向。

二、基层协商治理的问题维度

按照政策系统论的分析框架,界定问题是制度建构的前置程序,在公共政策分析中,“问题建构有助于发现隐含的假设、判断成因、勾画可能的目标、综合冲突的观点以及设计新的政策选择方案”[8](p156)。对于基层协商治理所面临的问题,当前学界存在多种观点。一些学者认为在转型背景下,基层群众内部的利益主体多元化、利益关系复杂化、利益竞争异常激烈、利益整合机制失灵,这种基层治理单位内部的结构变化成为诱发治理问题的显性因素。解决这种内部治理困境的方式是通过协商民主理论革新基层自我治理机制,这种观点和基层群众自治制度相互结合,衍生出通过协商民主激活基层自治的策略。另一些学者则延续费孝通“双轨政治”[9](p234)的思路,强调国家科层权力和社会非正式权力之间的运行逻辑差异,明确协商的功能在于弥合双轨之间的不同,实现国家权力与社会权力之间的“对称性互惠共生关系”[10](p16)。

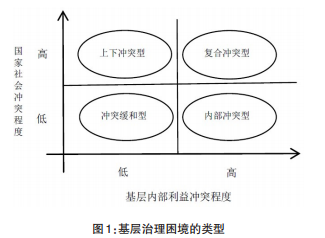

这两种观点都论述了基层协商治理的问题维度,但对于基层协商治理而言,面对的问题不仅存在治理单位内部的矛盾、国家与社会之间的矛盾,也存在两者并存的状态。按照2×2矩阵,以“国家—社会”冲突程度和社会利益冲突程度代表治理问题的分类维度,就形成“冲突缓和型”“社会冲突型”“上下冲突型”和“复合冲突型”四种不同类型的治理状态,其中“冲突缓和型”不具备学术分析的必要,后三类则构成不同类型的治理困境。

(一)内部冲突型问题维度

随着市场经济以及工业化、城市化的发展,社会群体在现代化过程中积累大量资源财富的同时,也带来了社会内部的差异化,不同群体之间的利益分歧逐渐放大,利益纠纷骤增。另一方面不同利益主体之间的利益分歧又缺少恰当的协商机制,基层自治陷入多元冲突乃至派系斗争的局面。内部冲突型治理困境即是指在国家社会冲突方面缓和,但是在基层治理单位内部利益冲突程度高的问题情景。

这种矛盾冲突类型多发生在资源密集型农村内部。“在城市化过程中,以传统文化为基础的宗族、地缘和业缘派系正在向具有利益性质的现代派系转变。”[11](p111)这一点在广东省增城市下围村表现得特别明显。下围村在1992年开始第一次征地拆迁,大量补偿款和工业开发带来了资源和财富,但同时下围村也陷入了内部利益分歧、派系斗争的困境当中。冲突的起因在于征地款发放不透明,村民获得了非常少的部分,村支两委班子成员及其亲属却快速致富。以此为导火索,获益群众和受损群众形成势均力敌的派系。根据媒体报道,每次下围村换届选举都如临大敌,1000多名选民,却需要出动300—400名警察维持秩序。村庄陷入了内斗漩涡后,各种公共设施建设停滞,集体开发项目搁浅,村里违章建筑遍布,垃圾无法及时处理,投资环境、自然环境和人居环境一落千丈,企业和村民怨声载道[12]。

(二)上下冲突型问题维度

上下冲突型与内部冲突型不同,在社会利益冲突方面较为缓和,但在国家科层制度与基层社会之间存在明显的矛盾,具体表现为政府公信力低、干群关系紧张、公共政策无法落地等。这种类型的矛盾冲突根源于官僚制度与社会力量之间缺少沟通机制,国家正式权力所体现的现代性元素与基层社会所体现的传统文化存在矛盾。在现代行政管理体制下,国家正式权力遵循官僚体制运作方式,依靠官僚组织和工具理性,按照自上而下的行政指令从事公共事务的管理、公共产品的提供、经济活动的管制,官僚制成为国家治理在日常生活中的常规模式[13](p7)。这种“自上而下的政策制定模式”[14](p12)具有信息封闭、排斥参与、屏蔽诉求的倾向。而基层社会采取的运作方式与这种工具理性存在很大不同,遵循价值理性,强调群众参与,突出传统伦理、道德与信任体系在公共事务管理中的价值与作用。如果两种逻辑之间缺少协商机制,群众对政府即会采取将信将疑的态度,不相信政府会对他们的利益给予多大的关注,也不认可公共政策的正当性。

事实上进入21世纪初,由于缺乏有效的矛盾解决机制,政府和民众之间隐藏的分歧就逐渐凸现出来。例如在轰动一时的“北京南苑肿瘤医院抗争事件”中,政府和社区业主围绕小区内的“肿瘤医院住院部”的建设与反建设,开展了长达四年的对抗,业主组织了“榕树头”团体到工地阻止医院施工,政府则连续出台文件宣称“医院的规划建设具有合法性”。尽管双方的冲突存在现实的利益考量,但政府和群众之间行为逻辑的差异,协商机制的缺失成为引发冲突的重要原因,沿着“上下分合轨迹,政府行政部门自上而下的规划权力在执行过程中,隐蔽在市场化的话语体系中,以程序合法性及产权的话语获得垄断地位。而业主则以自下而上的权利、惯例规则、道义等意识为主导,进行社会抗争。”[15](p199)

(三)复合冲突型问题维度

复合冲突型是指在社会利益冲突以及国家社会冲突方面都非常严重的治理困境。虽然这种治理困境属于两种方式的混合,但在实践中,这种复合冲突反而表现得更为普遍,多种矛盾冲突集合出现,进入狄金华所总结的“被困的治理”[16](p1-12)。这种矛盾冲突类型多数由单一问题转化而来,例如2011年“乌坎事件”就带有明显的转换色彩。村民因土地、财务、选举等问题对村干部不满,到陆丰市政府上访,要求清查本村账目,调查村支两委存在的违法违纪问题。这本属于村民自治失效而导致的治理问题,但是在问题处理过程中,当地基层政府未能正视村民的合理诉求,缺乏沟通协商、处置不当,导致问题激化,村庄内部问题逐渐演化为村民和当地政府之间的矛盾冲突[17]。不仅仅基层社会本身的治理机制无法发挥作用,陷入社会多元主体之间的矛盾冲突,行政体系也被裹挟进社会治理困境当中,在与基层社会的对抗中失去国家正式制度所包含的治理优势。

从社会冲突论的角度讲,在当前社会大变革的发展阶段,基层治理遭遇复合冲突具有一定的客观性和必然性。转型社会内部群体出现利益分歧,这也是现代化发展的必然结果。在转型过程中,国家治理现代化所蕴含的理性科层制度与基层社会之间的行为逻辑差异短时间内也难以消除。从正面角度说,社会观念的协调与统一、结构转型的正当性论证、资源配置的理性化过程都需要以协商为制度纽带,实现不同利益主体之间的沟通交流。为实现这种治理目标,就需要明确协商的目的,建构具体的协商治理制度,突出公共参与、政策开放,实现国家与社会之间以及社会内部主体之间的的理性沟通、协商讨论,实现现代国家治理与协商民主之间的耦合与深层整合,进而达到基层“善治”[18](p39)的理想目标。

三、基层协商治理的制度建构

制度的建构并非完全基于人为选择,按照彼得斯的观点,“制度的意义结构和适当性逻辑来自产生它们的社会”[19](p33)。在当前中国基层治理的经验场域中,协商治理模式建构是和基层治理困境高度关联的。基层治理的问题面向主要包含“国家—社会冲突”以及社会内部利益冲突两个维度。与之相对应,基层协商治理的分类维度也包含国家正式权力发挥作用的程度以及基层群众参与程度,以这两个元素为分类维度形成四种治理类型,其中国家发挥作用程度和基层群众参与程度均处于低值状态的“无效治理”不构成协商治理的类型。另外三种不同的基层协商治理模式(自治式、咨询式、共治式)在某一维度或双重维度上有较高赋值,具有一定的实践价值,形成具有分析意义的基层协商治理“亚类型”。

(一)自治式协商治理

自治式协商治理是指国家正式权力的职能相对弱化,但基层群众参与程度较高的治理模式。这种模式针对基层内部利益分歧、派系斗争问题突出的治理单位(即内部冲突型治理问题),强调发挥社会自我治理机制,通过协商民主激活基层本身所具有的自组织能力(如村庄原有“四位一体”、城市社区自治组织)的治理功能,协调基层内部不同主体之间的利益分歧,实现社会内生性的协商治理秩序。

这种治理模式主要通过两方面实现对基层协商治理的创新,一是在运行机制层面纳入民主协商、公开讨论环节,实现原有自治组织的有效运行。这种制度创新在下围村“村民议事制度”以及天津宝坻“六步决策法”、河南邓州“4 2”工作法(四次会议 两道共识)当中体现得最为明显。增城下围村为了解决内部利益分歧,借鉴地方人大、政协会议以及国外在协商民主方面先进做法,明确议事程序,由村民议事会决定村庄集体事项的政策,一事一议,未获得村民议事会审议通过的事项不得随意开展。天津宝坻“六步决策法”则按照确定议题、审核批复、民主协商、表决通过、公开公示、组织实施六个步骤开展农村基层公共事务决策,尊重群众的主体地位,保障基层群众的提议权、参与权、表达权。河南邓州“4 2”工作法强调党的领导与村民自治之间的有机结合,村级重大事项的决策由党支部在广泛征求党员和村民意见的基础上提议,再由“村两委”联席会议商议、党员大会审议、村民代表会或村民大会决议,决议和实施结果都需要向村民公开。

二是主体层面在传统治理主体之外纳入新的参与者。比较有代表性和创新性的是广东云浮“乡贤理事会”。云浮市于2011年6月在管辖下的云安县启动了培育和发展乡贤理事会试点工作,取得明显效果后向全市推广。截至2012年底,云浮市已培育自然村乡贤理事会8196个,理事成员68 749人,全市基本实现自然村乡贤理事会全覆盖。乡贤理事会的运作机制在于,以自然村为单元,把宗族长老、经济文化能人、老党员、老教师、老模范、老干部、复退军人等乡贤吸纳到理事会,参与村庄集体决策,协助村委会开展农村公益事业建设,依靠“乡贤”的非正式权威协助调解邻里纠纷,弥补基层政府在社会矛盾纠纷处理、公共产品和公共服务不足的缺陷。

(二)咨询式协商治理

咨询式协商治理类似于“行政主导型社会治理模式”[20](p28)或者如何包钢教授所说的“权威式协商”(authoritarian deliberation)[21](p269-289)。这种协商治理模式强调在国家正式权力发挥主导作用的同时凸显对乡土非正式权力的尊重,核心内容在于开放公共政策过程。在具体实践中,则表现为以座谈会、咨询会、参政会的公开、平等的讨论为基础,实现公共政策制定、执行的公共性、合法性和有效性。特别是在涉及基层群众利益的公共政策制定过程中,注重向基层非正式权力进行政策咨询,扩大社会群体的参与程度,克服科层制度与社会性之间的矛盾分歧,在农村避免出现“行政吸纳村庄”[22](p202)的现象,在城市“克服政府在公共政策治理过程中隐蔽议程的弊端”[23](p104),能够保证公共政策在基层得到有效执行、获得预期效果。

这种咨询式协商治理在高层体现为国家发展规划的开放议程,例如在五年规划制定过程中所体现的开放咨询特征,最终形成“集思广益决策模式”[24](p121)。在基层治理实践中这种协商治理模式的典型如广东顺德“咨委会”模式。2010年1月顺德市政府为克服基层政策制定脱离群众、脱离实际、执行困难的问题,制定《顺德区咨询委员会章程》,整合以往咨询会、座谈会制度,成立第一个街镇“咨询委”,之后这一模式陆续在全区范围内推广。咨委会委员主要由党代表、人大代表、政协委员、村居代表、新闻记者以及社会贤达等组成,每个咨委会大概有40位左右的委员。按照《章程》的规定,咨委会的主要作用是在政策过程中反映群众诉求,发挥“辅助决策和民意征集的作用”[25](p10),在实践中咨委会的作用在不断扩大,功能延伸到政策议程创设、政策方案建构、政策制定执行监督等全过程。可以说“咨委会”在实践过程中已经成为主要的协商治理主体,形成了具有稳定性的咨询性协商治理模式,在这种模式中,政府公共政策制定更具开放特征,更加有利于实现政策民主的制度功能。

(三)共治式协商治理

共治式协商治理是指在国家发挥作用程度以及基层群众参与程度两个维度上均处于高赋值的状态,国家正式权力以及社会非正式权力在基层治理当中都能有效发挥作用。这种模式的功能在于能够解决复合冲突型治理困境。一方面通过理清基层政府和基层群众自治组织之间的权力划分来明确各自责任,另一方面能够搭建基层政府与基层群众自治组织之间协商沟通平台,畅通基层群众和基层政府之间的关系,实现国家正式行政组织与基层群众自治组织之间的有效衔接,形成“政社互动”的共治式协商治理结构。

这种模式可以说是当前中国基层协商治理的最佳体现。根据西方国家与社会关系的理论假设,市场经济的发展必然带来“国退民进”,在这种发展趋势下,“西方中国研究专家开始怀疑中国共产党能否治理日益多样化的中国(increasingly diverse China)”[26](p235)。中国基层治理的经验表明,社会的多元化并不意味着“国退民进”,而是国家与社会之间能够通过协商实现相互赋权。例如在太仓市“政社互动模式”[27](p154-159)以及杭州市“湖滨晴雨工作室”[28](p201-209)案例中就体现出明显的政社互动特征。2009年太仓市政府出台《关于建立政府行政管理与基层群众自治互动衔接机制的意见》,《意见》要求切实保障基层群众自治权利,严禁行政机关干预自治组织范围内的事情,并且要积极创造条件促进基层群众自治组织更好地依法履行职责,做到放权于民,还权于民。此后太仓市继续在“政社互动”方面进行制度创新,于2010年3月份出台《基层群众自治组织协助政府工作事项》和《基层群众自治组织依法履行职责事项》两份“清单”,划分清楚行政权力和自治权力的范围和界限。根据上述三份文件,太仓市形成以“政府转变职能”“积极培育社会组织”“扩大公众有序参与”“大力加强制度建设”为特征的“政社互动”治理模式。在这种模式中,基层政府与群众自治组织能够在明确各自职责的基础上,相互协调、各司其职,共同构成基层协商治理主体。

四、基层协商治理制度供给的路径选择

通过上面的分析可以发现,基层治理实践中出现的治理模式存在很多共同点。一是都强调多元治理主体共同发挥作用。在基层治理过程中是否存在多元主体,基层政府以及不同群体能否参与到公共治理过程中,是影响治理绩效的主要因素,协商治理的优势就在于实现了多元主体参与的协商内涵。二是强调平等交流在基层治理过程中的价值理性。治理主体对治理过程的参与并不是形式主义的,而是遵循协商民主的实质参与内涵,群众必须实质性地参与公共治理过程。赋予主体相应的决策权,发挥基层精英和群众的自治权,才能真正做到基层有效治理。三是当前基层协商治理注重制度创新。制度决定了行动者参加政治活动的场域,塑造着行动者的政治策略,甚至影响着行动者的目标和偏好的形成,以问题为导向,以具体语境为基础,从机制、主体层面进行制度创新是上述案例具备的普遍特征。

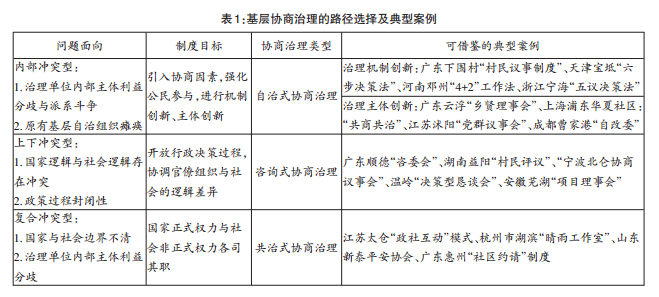

这种问题导向的制度创新也就决定了基层协商治理模式并不是单一的,而是存在多种亚类型,不同案例所蕴含的模式解决特定的基层治理困境,分别体现社会内部主体之间的冲突、国家与社会之间的冲突以及复合型社会冲突。不同的治理模式具有不同的制度功能,或强化基层群众自治、或提升公共政策开放性、或实现国家正式权力与非正式权力之间的分工协调。按照社会学制度主义的观点,单纯依靠理性设计无法实现政治制度以及治理模式的有效建构,反而会走向工具主义、功能主义[29](p83)。这也给制度创新提供了启示:只有清晰地把握基层治理的问题维度,明确所面对的治理困境属于上述三类当中的哪一类,确定基层协商治理的目标导向,以此为基础才能确定制度创新应当借鉴哪种模式,才能更准确地进行基层协商治理的制度创新。

首先需要做的就是明确基层治理所面对的问题应该被归纳为哪一类型。如果基层治理单位内部出现主体利益分歧与派系斗争,导致原有基层自治组织瘫痪,那么这种问题维度就应该被归纳为社会冲突型治理困境。如果基层治理实践出现国家逻辑与社会逻辑的冲突,公共政策过程具有封闭性,导致政策执行无法落地、干群矛盾尖锐,那么这种问题维度就具有上下冲突型治理困境的典型特征。而如果基层治理问题出现复合状态,不仅治理单位内部主体出现利益分歧,社会自发秩序崩溃,而且也出现国家与社会边界不清,双方均无法发挥正常功能,那么这种这种问题维度就应该属于复合冲突型问题类型。

其次要做的是根据问题维度选择协商治理制度创新的方向、目标和可以借鉴学习的典型案例。面对社会冲突型治理困境,基层协商治理模式可以借鉴“自治式协商治理”模式,通过引入协商因素重新激活基层群众自治制度,协调基层社会内部主体之间的利益分歧。这种协商治理模式创新可以学习广东下围村“村民议事制度”、天津宝坻“六步决策法”、河南邓州“4 2”工作法、江苏沭阳“党群议事会”、广东云浮“乡贤理事会”等典型案例,从治理主体以及治理机制两个层面进行制度创新,构建多元利益主体之间的协商空间。面对上下冲突型治理困境,基层需要注重提高公共政策过程的开放程度,扩大政策过程中的公民参与,协调国家与社会的行为逻辑差异。这种协商治理模式创新可以借鉴广东顺德“咨委会”、宁波北仑协商议事会、温岭“决策型恳谈会”的模式,在基层公共政策过程中,将座谈会、咨询会等方式制度化、法治化,使得普通群众以及社会精英能够真正参与到公共政策的制定和执行过程当中。面对复合冲突型的治理困境,基层协商治理创新可以重点学习江苏太仓“政社互动”模式、山东新泰平安协会、成都曹家港“自改委”模式,强调多元治理,明确国家正式权力与社会非正式权力之间的权力及责任界限,“实现自上而下的国家管理和基层社会的自我服务的相互补充”[30](p318),多元主体共同发挥作用,实现基层有效治理。

当然按照制度变迁理论,这种制度学习同样蕴含着制度创新的可能性。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。当前社会基层所面临的社会治理问题在不断发生变化。在这种矛盾变化趋势下,基层治理将会面临更多的发展、分配问题,不同社会主体之间以及国家正式权力和基层非正式权力之间的接触将会变得更为密切,这为基层治理提出了更高的要求,同时也为协商治理制度创新提供了新的可能性。

参考文献:

[1]张敏.协商治理:一个成长中的新公共治理范式[J].江海学刊,2012(5).

[2][美]丹尼尔·卡拉曼尼.基于布尔代数的比较法研究[M].蒋勤,译.上海:格致出版社,2012.

[3][美]罗伯特·K.殷.案例研究:设计与方法(第二版)[M].周海涛,夏欢欢,译.重庆:重庆大学出版社,2010.

[4][美]斯蒂格利茨.“华盛顿共识”之后的共识[DB/OL].

[5]徐勇.基层民主发展的途径与机制[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[6]王岩,魏崇辉.协商治理的中国逻辑[J].中国社会科学,2016(7).

[7]Giocanni Sartori.Concept Misformation inComparative Politics.The American Political ScienceReview.Vol 64 No.4.(Dec.1970).

[8][美]威廉·邓恩.公共政策分析导论[M].谢明,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[9]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006.

[10]刘志辉.政府与社会组织对称性互惠共生关系建构——基于国家治理能力现代化视角的分析[J].天津行政学院学报,2017(3).

[11]吴思红.农村利益群体的演变及行为方式[J].经济社会体制比较,2003(4).

[12]杜若原,贺林平,等.下围村“突围”[N].人民日报,2015-05-08(16).

[13]周雪光.中国国家治理及其模式:一个整体性视角[J].学术月刊,2010(10).

[14][美]托马斯·R·戴伊.自上而下的政策制定[M].鞠方安,吴忧,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[15]黄晓星.“上下分合轨迹”:社区空间的生产——关于南苑肿瘤医院的抗争故事[J].社会学研究,2012(1).

[16]狄金华.被困的治理:河镇的复合治理与农户策略(1980-2009)[M].北京:生活·新知·读书三联书店,2015.

[17]张铁.乌坎事件:村民合理诉求未受地方政府正视[N].民主与法制时报,2011-12-26(B02).

[18]俞可平.治理与善治引论[J].马克思主义与现实,1999(5).

[19][美]盖伊·彼得斯.政治科学中的制度理论:“新制度主义”[M].王向民,段红伟,译.上海:上海世纪出版集团,2011.

[20]李鹰.行政主导型社会治理模式之逻辑与路径——以行政法之社会治理功能为基点[D].武汉:武汉大学,2012.

[21]Baogang He,Mark E.Warren.AuthoritarianDeliberation:The deliberative Turn in Chinese Politi-cal Development[J].Forthcoming Perspectives on Poli-tics,2011(6).

[22]刘锐.行政吸纳村庄的逻辑——S市农村调查[J].广东社会科学,2017(2).

[23]宁有才.协商民主与公共政策隐蔽议程治理[J].山东大学学报,2013(4).

[24]鄢一龙,王绍光,胡鞍钢.中国中央政府决策模式演变——以五年计划编制为例[J].清华大学学报,2013(3).

[25]朱亚鹏.协商民主的制度化与地方治理体系创新:顺德决策咨询委员会制度的经验及其启示[J].公共行政评论,2014(2).

[26]Harley Balzer.State and Society in Transitionsfrom Communism[C].Peter Hays and Stanley Rosen.Stateand Society in 2st-certury China.New York:RoutledgeCurzon.

[27]龚廷泰,常文华.政社互动:社会治理的新模式[J].江海学刊,2015(6).

[28]杨宝.治理式吸纳:管理创新中政社互动研究[J].经济社会体制比较,2014(4).

[29][韩]河连夔.制度分析:理论与争议[M].李秀峰,柴宝勇,译.北京:中国人民大学出版社,2014.

[30]徐勇.现代国家乡土社会与制度建构[M].北京:中国物资出版社,2009.