作者:殷浩栋 毋亚男等 责任编辑:中农网 信息来源:《中国农村经济》2018年第1期 发布时间:2018-06-13 浏览次数: 5526次

【摘 要】本文从资源理论和文化规范理论的视角剖析了子女性别对贫困地区农村妇女家庭决策权的影响机制,并使用贫困地区农村的调查数据予以验证。研究发现,生育男孩对贫困地区农村妇女家庭决策权的提升有正向影响,第一胎生育男孩或最终育有男孩均会提升妇女在家庭主要事务中的决策权。并且,在购买日常消费品、购买耐用消费品和建房、家庭借贷、子女教育这4项家庭事务上,子女性别的影响程度是不同的。究其影响机制,本文经验证得出的可能解释是,“重男轻女”的文化观念导致了“得子而止”的生育模式,这种生育模式会改变夫妻的相对资源,进而影响妇女的家庭决策权。在社会转型过程中,通过文化宣传和完善社会保障制度引导生育观念转变,并通过提高女性受教育机会和就业机会来改善女性的相对资源,是改变“得子而止”生育模式、提高妇女家庭决策权的可能途径。

【关键词】子女性别;妇女家庭决策权;农村;资源理论;文化规范理论

一、引言

改革开放以来,社会转型提高了中国妇女在政治、经济和社会事务中的参与程度(杨善华、沈崇麟,2000),但农村妇女在家庭决策中仍处于弱势地位,尤其是在贫困地区。由于农村乡土文化盛行,父权制仍极大制约着中国妇女地位的提升(Fox and Murry,2000)。在贫困地区农村,传统文化中对男孩的偏好使生育男孩的妇女可能在家庭中享有更大的决策权。这是因为,一方面,男孩可以“传宗接代”(吴晓瑜、李力行,2011),进而形成一种“得子而止”的生育模式(张杭,2013),产生了“母凭子贵”的现象;另一方面,贫困地区农村受限于自然资源禀赋,传统农业与外出务工是农户主要的收入来源(汪三贵等,2016),而无论是务农还是外出务工,男性劳动者一般更具优势,生育男孩意味着家庭男性劳动力的增加和家庭预期收益的提高。因此,贫困地区农村已婚妇女的家庭决策权可能会更突出地受到子女性别的影响。

妇女在家庭中权利的提升对于贫困人口脱贫具有积极影响。阿玛蒂亚·森(2013)认为,贫困的真正成因是权利与机会的缺失。贫困者权利的缺失对其陷入贫困具有直接影响和决定作用,所以,改善贫困家庭的权利是精准脱贫的关键(虞崇胜等,2016),需发挥贫困人口的主体性作用以实现内源式发展(汪三贵等,2017)。在以家庭为生计单位的背景下,家庭内部的权力结构内在地影响了家庭的基本决策及其表现,因而女性赋权对于减贫也有着重要的意义。女性赋权一方面可以促进女性贫困的减少,另一方面可以通过提高女性的受教育水平和家庭地位对子女的教育、营养等产生积极影响,从而减少子代陷入贫困的概率(汪三贵等,2016)。于现实而言,推进妇女权利的改善是提升贫困家庭自我发展能力、推进贫困地区精准扶贫工作的重要途径。

虽然已有研究也关注了农村妇女家庭决策权的制约因素,但仍存在不足。一方面,研究贫困地区农村家庭内部权力分配的文献较少,更缺乏在精准扶贫的视角下关注贫困地区子女性别如何影响妇女家庭决策权的研究,这种视角的缺乏导致学者和政策制定者忽视了妇女家庭权力的改善在扶贫中的重要现实意义;另一方面,已有研究较少在实证层面研究“母凭子贵”的影响机制,这种研究不足制约了对中国贫困地区农村妇女参与家庭决策机制的认知。

鉴于此,本文将研究对象聚焦于贫困地区农村已生育妇女,通过5省10县的实地调查数据,从资源理论和文化规范理论的角度剖析子女性别对农村妇女家庭决策权的影响机制。本文研究有助于丰富家庭决策权影响因素的相关研究,提高人们对此的认知,进而为促进贫困地区农村妇女家庭地位提升、推进扶贫工作提供实证依据和决策支持。本文接下来的内容安排如下:第二部分从资源理论和文化规范理论两个角度对家庭决策权及其影响因素进行文献评述;第三部分构建子女性别对农村妇女家庭决策权影响机制的理论框架;第四部分介绍本文的数据来源、变量选取和模型设定;第五部分是模型回归结果,并对估计结果进行稳健性检验;第六部分是结论与政策启示。

二、文献评述

家庭决策权主要是指家庭成员在家庭主要事务和管理方面的话语权(万江红、魏丹,2009;吴晓瑜、李力行,2011)。家庭主要事务包括夫妻双方职业选择、家庭耐用消费品购买、房屋购买、度假选择、家庭日常开支、孩子教育及婚姻、投资模式等(王彩芳,2007;狄金华、钟涨宝,2012;陶涛,2012a)。关于家庭决策权的研究,目前形成了多种比较成熟的理论,最主要的是资源理论和文化规范理论。这两种理论互相关联,但侧重点各有不同。

资源理论是目前解释家庭决策权最常用的理论。该理论认为,夫妻双方基于资源禀赋来划分权力,哪一方拥有更多的资源要素,哪一方在决策中就将居于更有利的地位。这里的“资源”不是指夫妻双方实际拥有的资源,而是一个范式概念,包括可自身利用或通过施加影响以达成目的的所有东西(Mcdonald,1977)。已有研究发现,职业、年龄、受教育水平、经济贡献、在家时间等,都会影响家庭成员的决策权。例如,Green et al.(1997)研究发现,在职业上处于领导岗位的一方,有可能享有更优质的资源,可为家庭做出更大的贡献,因此享有更高的家庭决策权。温蓉(2007)发现,家庭中的年长者享有更令人尊崇的地位和更高的话语权;家庭成员的经济贡献能力越强,在家庭中的决策地位也越高。史清华、程名望(2009)研究认为,教育是一种隐形的资源,夫妻双方中有较高受教育水平的一方在进行家庭决策时更让人信服。同时,也有研究发现,夫妻双方中的一方长时间离开家庭,会削弱其在家庭中的影响力,如农村家庭中男性长时间外出务工,就会增加女性的家庭决策话语权(陈志光、杨菊华,2012;刘鑫财、李艳,2013)。在女性享有的资源禀赋中,经济资源、受教育程度对其在家庭中地位的影响最为显著(曹凌燕、杨小通,2014)。

文化规范理论在家庭决策影响因素的研究中引入了社会文化规范因素,弥补了资源理论忽视文化影响的不足。文化规范理论认为,在相同的资源面前,不同的社会权力架构和意识形态,会有完全不同的结论和表现形式。同一资源禀赋在不同的文化背景下体现出不同的家庭决策结构,如妇女的家庭决策权在父系社会中受到抑制,而在母系社会中得到增强(Komter,1989;金一虹,2010)。Mahmood(2002)在对巴基斯坦的研究中也发现文化因素显著影响妇女家庭决策权。

一些研究者将资源理论和文化规范理论联系起来讨论家庭决策模式的影响因素,重点考虑夫妻双方年龄、宗教文化、社会习俗等因素对妇女家庭决策权的影响。如Rodman(1967)探讨了在文化规范的约束下资源与权力的相互关系,认为家庭权力的分配与有效的资源之间存在相关关系,并分析了夫妻的相对资源以及夫妻权力博弈的影响机制。Mcdonald(1977)从角色模式、对有价值资源的控制、人口特征、文化因素、夫妻情感等方面对家庭决策行为进行了解释。陶涛(2012b)将影响妇女家庭决策地位的因素分成自身情况、子女性别、文化问题、娘家支持、外界冲击等方面。

在家庭决策模式的诸多影响因素中,也有研究对子女性别给予了关注,但关注仍十分有限,而且结论不尽相同。已有研究表明,子女性别会对家庭的诸多方面产生影响,如赡养行为、家庭收入、教育投资等(罗凯,2011;尹银,2012;周钦、袁燕,2014)。在一些对子女性别偏好的研究中,部分内容涉及了子女性别对妇女家庭决策权的影响(例如刘中一,2005;Ebenstein,2007;孙晓冬、赖凯声,2016)。总体而言,将子女性别作为影响因素,利用调查数据验证其对妇女家庭决策权影响的文献十分有限。其中,Gupta et al.(2003)通过对中国、印度、韩国的研究发现,在性别偏好的影响下,是否生育男孩对妇女的家庭决策权和在婆家的地位有重大影响。Li and Wu(2011)采用中国健康与营养调查数据(CHNS)研究了子女性别对母亲议价能力和营养健康状况的影响,发现当第一胎为男性时,妇女的家庭决策权和营养健康状况均优于第一胎为女性的妇女。不过,Li and Wu选择的决策权指标较为单一,只有日常消费用品的购买决策。尹银(2012)使用2008年中国老年人健康影响因素跟踪调查数据(CLHLS)得出了不同的结论,即生育儿子或儿女双全并没有提高老年母亲的家庭地位,甚至有儿子的老年母亲的经济决策权还更低。

以上从资源理论、文化规范理论和两者相结合的角度对家庭决策权影响因素的相关文献进行了梳理,为本文理论框架的构建提供了基础。同时还可以发现,探讨子女性别对农村妇女家庭决策权影响的实证研究较少,对贫困地区农村妇女家庭决策权的研究则更鲜见。鉴于此,本文拟利用贫困地区农村的实地调查数据,借鉴已有研究中将“第一胎是否男孩”作为核心解释变量的做法(例如Li and Wu,2011),并弥补已有研究中测度妇女家庭决策权指标单一的不足,通过5项指标来描述妇女的家庭决策权,构建子女性别对农村妇女家庭决策权影响的计量模型,从资源和文化规范两条作用途径对“母凭子贵”进行验证。

三、理论框架

结合相对资源和文化规范对家庭决策权影响的两条途径,本文构建了如下理论框架:贫困地区农村传统生育文化引发“母凭子贵”,子女性别引起夫妻的相对资源发生变化,从而影响妇女在家庭事务中的决策权。

(一)传统生育文化引发“母凭子贵”

受儒家文化的影响,中国长时间内存在着“男尊女卑”的思想,传统生育文化中具有“养儿防老”“多子多福”的观念(尹银,2012)。贫困地区的人们受这种文化的影响较深,认为男孩可以继承家族姓氏与家业,具有就业优势,对家庭的经济贡献大,而女孩成家后就要离开家庭,对家庭的经济贡献小,因而在生育行为上表现出明显的生子偏好(朱明宝、杨云彦,2016)。特别是在贫困地区农村,由于对以男性更占优势的传统农业和外出务工的依赖程度更高,并且常常伴随着劳动力的相对过剩和家政服务的低市场化程度,以女性参与为主的家务劳动往往被家庭看作不计成本的劳动,农民的生子偏好更加明显。而且,这种生子偏好随着计划生育政策对生育数量的限制变得更加强烈(Qian,2008;吴晓瑜、李力行,2011)。由此可见,生子偏好在本质上是一种落后的文化传递(李冬莉,2000)。一般而言,越是经济发展落后的地区,由于位置偏远且交通不便,与外界接触有限,受新兴文化影响较弱,其思想禁锢就越严重(Mahmood,2002)。在这种文化的驱使下,育有男孩的妇女可能会得到更多家庭成员的认同,从而在家庭决策中处于有利地位。因此,子女性别可能会对农村妇女家庭决策权产生影响,在贫困地区农村尤为如此。

(二)子女性别通过改变夫妻的相对资源影响妇女家庭决策权

夫妻双方的家庭决策权取决于丈夫和妻子的相对资源,哪一方拥有更多的资源,哪一方在家庭事务中就有更大的决策权。家庭权力在不断的研究细化下,被分为三个层次:一是夫妻各自拥有的资源;二是夫妻双方在讨论家庭事务中的互动过程,即权力的实施过程;三是最终的结果及决策权归谁所有(Cromwell and Wieting,1975)。通常丈夫获得资源的途径较多,从而享有更多资源;而妻子的资源一般来自于娘家及家庭内部,享有的资源有限。有限的资源削弱了妻子提升自身地位的能力,从而只能屈从于丈夫。在性别越不平等的地区,夫妻间的不对等越有可能通过资源禀赋的差距而加剧(佟新,2015)。

妇女花在孕育子女上的时间会影响她们的资源积累。在传统文化、社会习俗、生育性别偏好及家庭经济预期的多重影响下,贫困地区农民倾向于多生多育,且重男轻女,最终实现生育儿子的目标(姚岚,2008)。这种“得子而止”的生育模式使得妇女如果在第一胎甚至第二胎都未生育男孩时,将极有可能继续生育,因而增加自己的孕育时间(Chaudhuri,2012)。同时,子女数量的增多也会增加她们的养育时间和劳动付出。这些时间的增加都会影响她们人力资本的累积,而女性人力资本的累积能促进她们职业的多样化选择,增加其经济资源拥有量,使得自身在夫妻相对资源的博弈中处于有利地位,也能间接提高自身的社会认同度(张诗文,2011)。妇女因为孕育时间的延长可能失去更多的职业选择,减少社会工作量,主动或被迫地担任起“女主内”的职责,从而减少她们所拥有的物质及社会资源,进而削弱她们的家庭决策权(周律等,2012)。此外,“得子而止”的生育模式在农村医疗条件和经济条件有限的情况下,会极大地损害已生育妇女的健康,使她们的身体机能不易得到有效的恢复。妇女身体机能下降,获取资源的难度增加,导致妇女在家庭决策博弈中出现心有余而力不足的现象(曹凌燕、杨小通,2014)。

综上所述,子女性别主要通过如下机制对农村妇女家庭决策权产生影响:一方面,在中国贫困地区农村,传统的“重男轻女”“养儿防老”观念较为根深蒂固,育有男孩的妇女可能会得到更多家庭成员的认同,从而在家庭决策中处于有利地位。另一方面,子女性别通过改变夫妻的相对资源影响妇女家庭决策权。在“得子而止”的生育模式下,未生育男孩的妇女不得不延长孕育时间,同时在照顾子女方面将投入更多的精力。这不仅会影响妇女的身体健康,而且会降低她们的人力资本积累和经济收入,减少她们在社会环境中的职业选择机会,从而使妇女的相对资源在家庭中处于劣势地位,影响她们在家庭决策中的话语权。

四、数据来源、变量选取和模型设定

(一)数据来源

本文所用数据来源于中国人民大学和国务院扶贫办于2014年7月对5省10县(甘肃省陇西县和静宁县、河南省原阳县和新县、山东省泗水县和沂源县、四川省南江县和西充县、湖南省桑植县和花垣县)的50个贫困村开展的实地调查。调查组在每个样本县随机抽取5个贫困村,在每个村运用收入分层等距抽样方法选取30个农户进行调查,总计选取了1500个样本农户。经整理,去除问卷回答中缺失值较多的样本,最终获得1323个样本农户的数据。考虑到本文关注的是夫妻双方在家庭几项重大事务中决策权的对比,因此,删除了关键变量数据缺失、离婚家庭、未生育子女的家庭、与子女分户的家庭、夫妻双方或一方患有严重身体或精神疾病的样本(1),最终得到504个有效样本。

(二)变量选取

1.被解释变量:

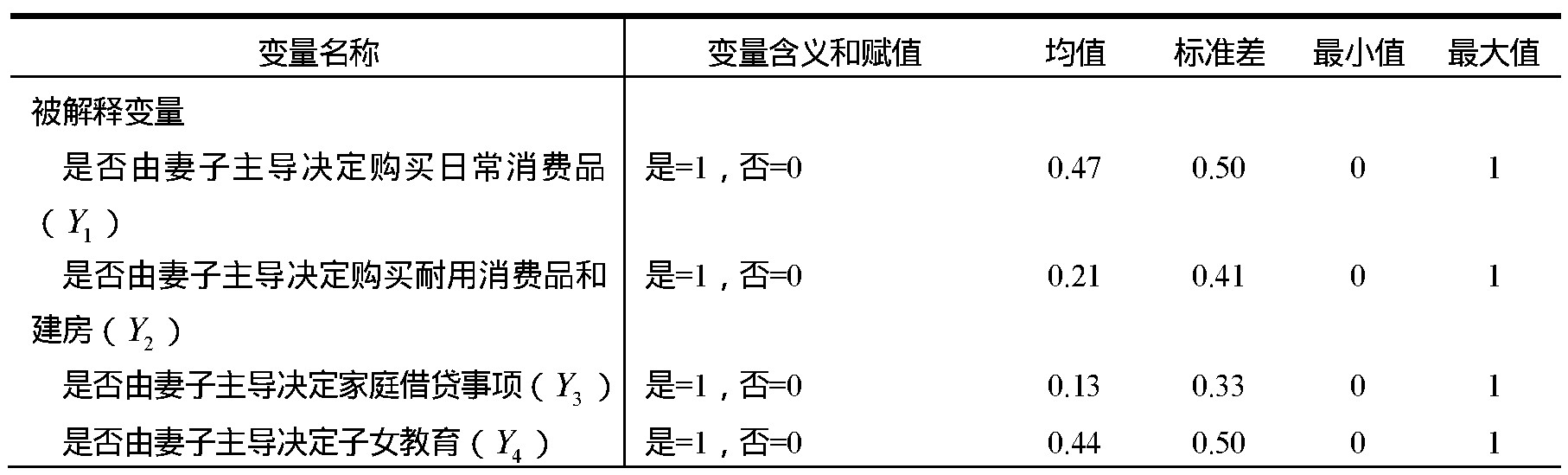

妇女家庭决策权。衡量妇女家庭决策权的指标,在各文献中略有不同。有的文献选用非劳动收入和婚前掌握的财产等来表示女性的家庭决策权(例如Behrman,1993),有的选择日常消费用品购买决策权(例如Li and Wu,2011),总体来看,这些指标选择都较为单一。鉴于在家庭决策中,虽然有些事务是由夫妻协商决定的,但总有一方起主导作用,而且越详细的决策指标越能全面地反映家庭决策特征,本文选用了5个指标来反映妇女的家庭决策权,包括4个分项指标和1个综合指标。4个分项指标分别是:“是否由妻子主导决定购买日常消费品”“是否由妻子主导决定购买耐用消费品和建房”“是否由妻子主导决定家庭借贷事项”和“是否由妻子主导决定子女教育”。对于这些分项指标,如果妻子在决策中起主导作用,则赋值为1,否则赋值为0(1)。综合指标是“妻子对家庭主要事务的综合决策权”(下文中简称“妻子的家庭综合决策权”),其指标值通过赋予上述4个分项指标各1/4的权重,然后加权汇总得到。

2.关键解释变量:

子女性别。参考已有文献(例如Li and Wu,2011),本文选取“第一胎是否男孩”以及“最终是否育有男孩”两个变量来反映子女性别。需要说明的是,“最终是否育有男孩”是指样本农户的孩子中是否有男孩。选取“最终是否育有男孩”变量来反映子女性别,主要是为了度量文化规范机制的作用。中国实施计划生育政策在一定程度上强化了重男轻女的性别偏好,导致了夫妻对生育子女性别的自选择现象(吴晓瑜、李力行,2011)。但有研究表明,在农村地区对第一胎的性别选择现象不太严重(Ebenstein,2007),这是因为如果第一胎是女孩,政策允许生育第二胎,因此,性别失衡主要发生在第二胎及以后(Chen et al.,2010)。在实地调查中也发现,贫困地区生育两胎的限制政策并没有得到彻底的实施,不少家庭有两个以上子女。因此,“第一胎是否男孩”被认为是外生变量,可直接作为解释变量进入模型。但“最终是否育有男孩”作为解释变量可能存在内生性问题,因此,在稳健性检验中,本文将采用“男孩数量”替换“最终是否育有男孩”,并通过增加和替换控制变量,来检验模型估计结果的稳健性。

3.控制变量。

如前文所述,妇女的家庭决策权受到很多因素影响,除了子女性别,还有经济收入、职业选择、人力资本等。为了更清楚地理解子女性别对妇女决策权的影响,需要控制住其他变量。因此,本文分别选择了妻子和丈夫的年龄、教育背景、经济收入、职业性质、健康状况、外出务工时间以及家庭总收入作为控制变量。

变量的含义及其描述性统计详见表1。

表1 变量的含义及其描述性统计

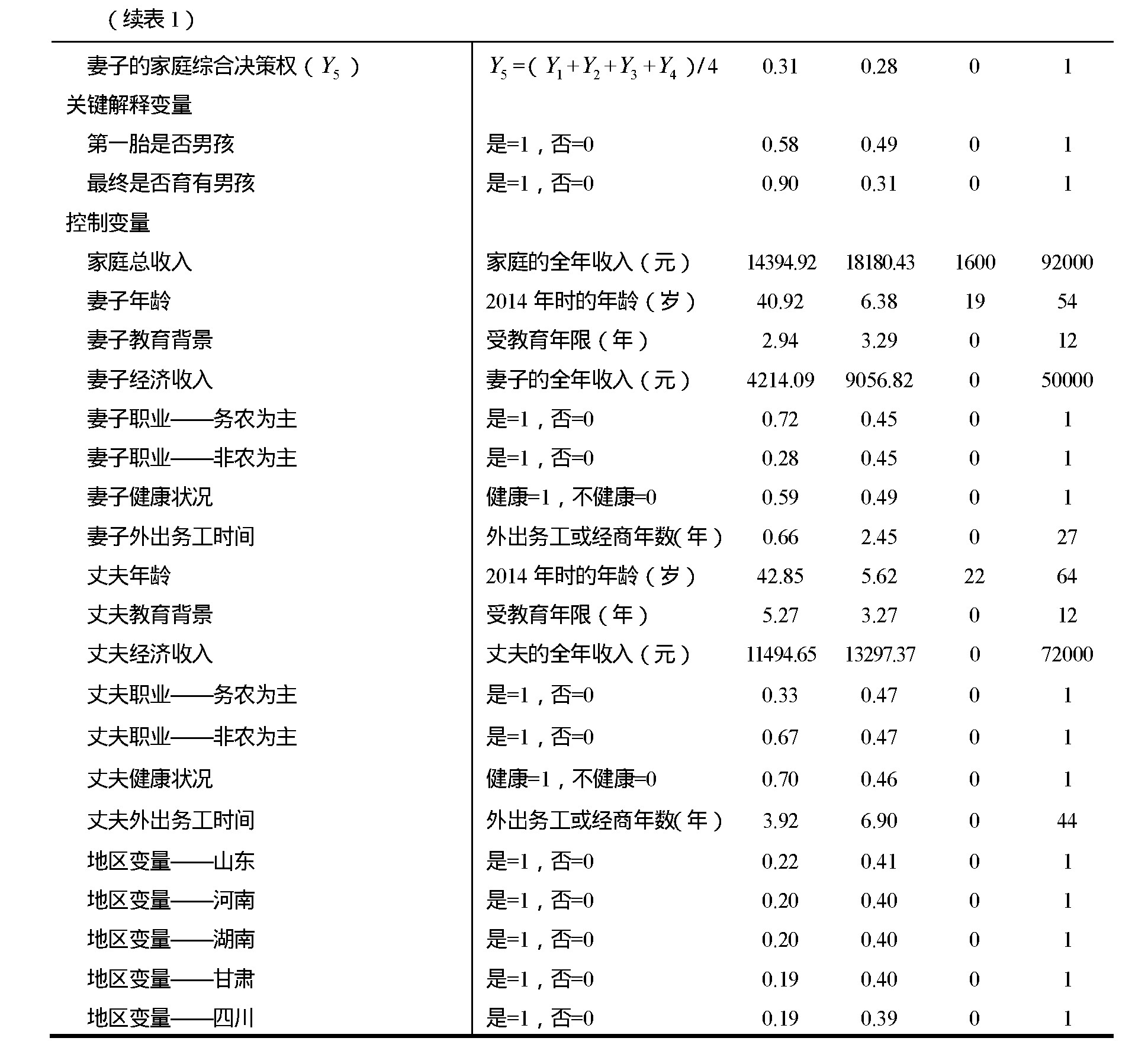

(三)模型设定

由于妇女家庭决策权的4个分项指标都是二元变量,所以,本文采用二元Logit回归模型分析其影响因素。在家庭决策中,由妇女主导决策的概率为p。当p=0时,丈夫掌握主导决策权;当p=1时,妻子掌握主导决策权。由于妻子的家庭综合决策权变量的取值是4个分项指标取值的平均值,具有等距增加的特征,因而本文采用有序Logit模型进行回归。由前文可设定以下两个模型:

(1)式和(2)式中,Y代表妇女家庭决策权变量,具体包括5个变量:“是否由妻子主导决定购买日常消费品”(Y1)、“是否由妻子主导决定购买耐用消费品和建房”(Y2)、“是否由妻子主导决定家里借贷事项”(Y3)、“是否由妻子主导决定子女教育”(Y4)和“妻子的家庭综合决策权”(Y5)(1)。(1)式中的First boy代表“第一胎是否男孩”,(2)式中的Boy代表“最终是否育有男孩”。X代表在回归分析中控制的一些可能影响妇女家庭决策权的变量,如夫妻双方年龄、夫妻双方文化程度、夫妻双方经济收入(包括务农收入、工资、奖金、补贴等)、夫妻双方身体健康情况、夫妻双方职业性质、夫妻双方外出务工时间和家庭总收入。D代表地区虚拟变量,为随机扰动项。

五、模型估计结果及稳健性检验

(一)模型估计结果

本文采用Stata13.0软件对上述模型进行了多次回归,通过逐步加入控制变量来观察回归结果是否稳健。整体来看,模型运行良好,变量的影响方向和显著性水平在各回归结果之间没有显著变化。由于篇幅原因,本文只展示了部分的回归结果。为了便于对回归结果进行解释,下文中的回归结果表格中列出的皆为解释变量的平均边际效应。

1.子女性别对妇女家庭决策权影响的回归结果。

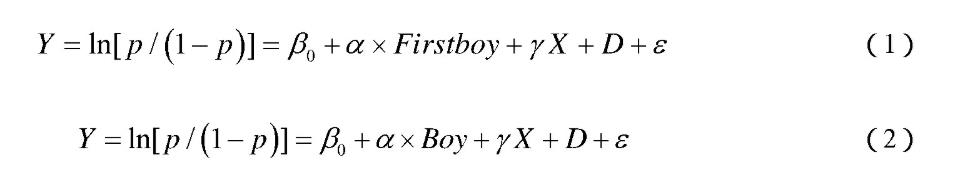

回归结果表明,第一胎是男孩会影响妇女的家庭决策权。从表2可以看出,在各列回归结果中,“第一胎是否男孩”变量均在1%的统计水平上显著,且系数符号为正,表明第一胎是男孩会提高妇女的家庭决策权。如果第一胎是男孩,综合来看,妻子对家庭主要事务享有主导决策权的概率会增加11.6%。但从不同的家庭事务来看,第一胎是男孩对妇女家庭决策权的影响程度有所不同。具体来说,如果第一胎是男孩,妻子主导决定购买日常消费品的概率增加14.7%;主导决定购买耐用消费品和建房的概率增加7.1%;主导决定家庭借贷的概率增加8.5%;主导决定子女教育的概率增加15.1%。由此可见,第一胎生子的农村妇女享有更大的家庭决策权,但在具体事务上仍有所差别。第一胎是男孩可以显著提高贫困地区农村妇女在购买日常消费品和子女教育上的决策权,而在家庭经济大事方面,如购买耐用消费品和建房、借贷事项上,妇女的主导决策权受第一胎子女性别的影响相对有限。可能的原因是,贫困地区农村家庭的收入主要来自于男性,而收入来源者主导决定支出金额较大的家庭经济事务较为普遍。

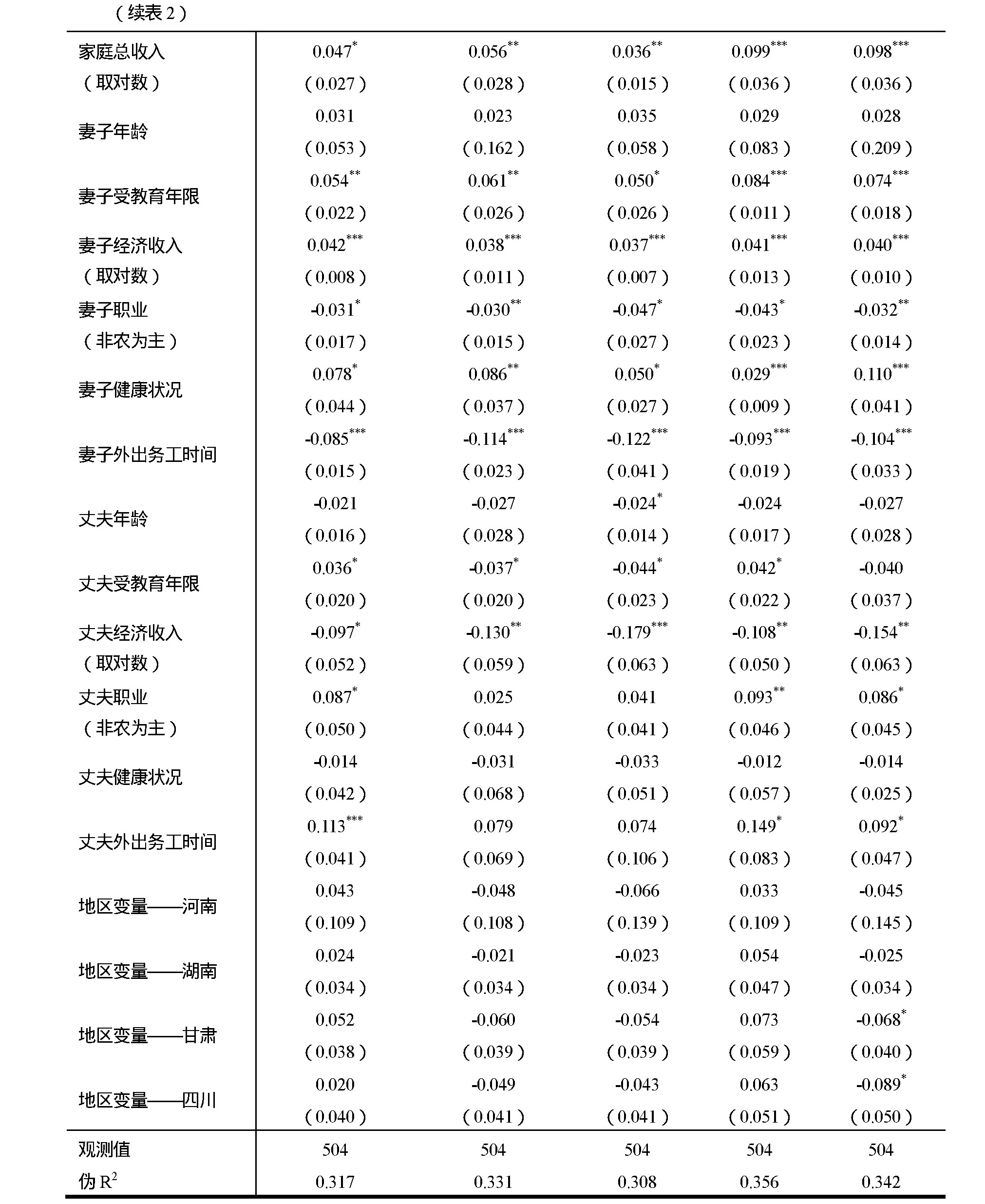

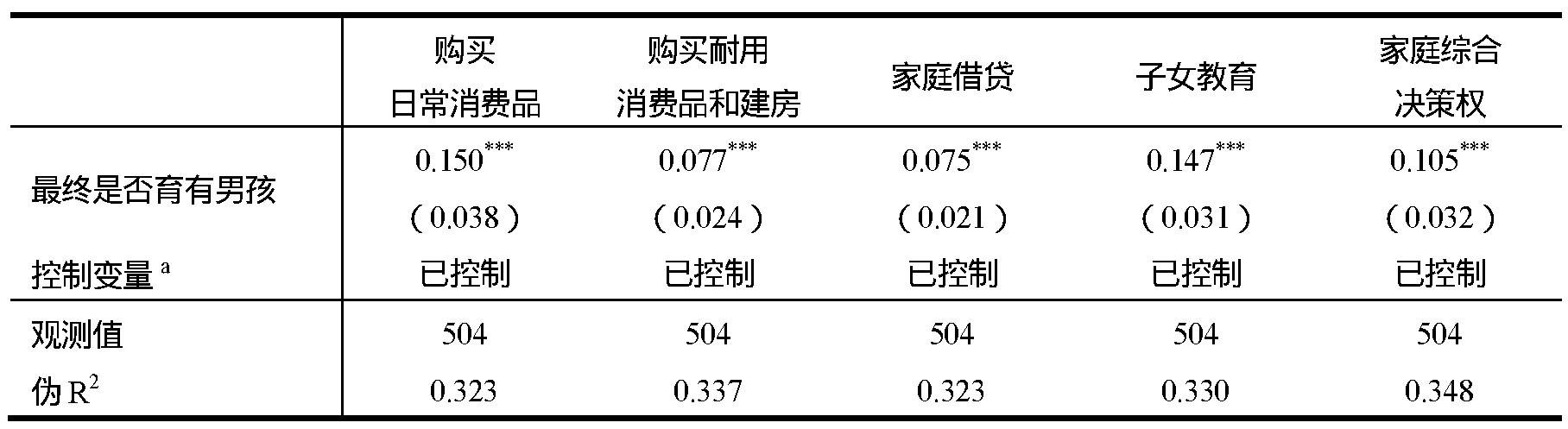

回归结果也表明,“最终是否育有男孩”会影响妇女的家庭决策权。从表3中的结果来看,“最终是否育有男孩”变量在各列回归结果中均在1%的统计水平上显著,且系数符号为正,表明最终育有男孩会提高妇女的家庭决策权。从家庭综合决策权来看,最终育有男孩使妻子享有家庭事务主导决策权的概率增加10.5%,该结果与第一胎是男孩的影响接近。从不同的家庭事务来看,最终育有男孩对妇女家庭决策权的影响与第一胎是男孩的影响也相近。具体来说,如果最终育有男孩,妻子有主导决策权的概率在购买日常消费品方面会增加15.0%,在购买耐用消费品和建房方面会增加7.7%,在家庭借贷方面会增加7.5%,在子女教育方面会增加14.7%。

2.其他变量对妇女家庭决策权影响的回归结果。

从控制变量的回归结果中也可以看到一些有意思的结果。根据回归结果,(1)式和(2)式中控制变量的显著性和影响方向基本一致,受篇幅所限,下面以(1)式的回归结果(见表2)为例讨论控制变量的一些主要影响。家庭总收入对妻子的家庭综合决策权的影响显著且方向为正,意味着家庭总收入越高,妻子的家庭决策权越大,夫妻在家庭决策地位上越趋于平等。从4个分项指标来看,家庭总收入的边际效应均为正,并且在统计上显著,尤其是在子女教育的决策方面影响更显著。这可能是因为妇女一般会积极参与下一代的教育,妇女比男性更愿意将有限的资源投入教育、健康等人力资本积累,所以当家庭总收入越高,子女教育的投入通常与其同步增加,从而加大了妇女在子女教育方面的决策权(参见Li and Wu,2011)。在夫妻收入变量中,丈夫收入越高,越会降低妻子的家庭决策权,而妻子收入的作用方向正好相反,从而验证了夫妻双方的资源能影响两者权力的观点(参见Rodman,1967)。在夫妻受教育程度变量中,丈夫受教育年限对妻子的家庭综合决策权影响不显著,对妻子在购买日常消费品和子女教育上的家庭决策权有显著的正向影响,但对妻子在购买耐用消费品和建房、家庭借贷上的家庭决策权有显著的负向影响。其原因可能是:一方面,男性受教育水平越高,可以掌握的资源越多,如经济资源、社会地位等,提升自身相对于妻子的资源条件,使自身处于家庭决策的优势地位,更容易主导决策重要的经济事务,因而对妻子主导决定购买耐用消费品和建房、家庭借贷产生负向影响;另一方面,男性受教育程度越高,越容易接受女性参与家庭决策,家庭决策趋于平等化,因而对妻子主导决定购买日常消费品和子女教育产生负向影响。两方面的影响可能相互抵消,最终使得丈夫受教育年限对妻子的家庭综合决策权影响不显著。妻子受教育年限的边际效应均为正,并且在统计上显著,表明妻子受教育程度越高,在家庭决策中的地位也越高。在夫妻职业性质变量中,丈夫的职业以非农为主会提高妻子的家庭综合决策权,而妻子的职业以非农为主会削弱其家庭综合决策权,这与夫妻双方中一方长时间离开家庭会削弱其在家庭中的影响力的结论相一致(参见陈志光、杨菊华,2012)。在夫妻健康状况变量中,丈夫健康状况变量不显著,妻子健康状况对其家庭决策权有显著的正向影响,说明妇女的健康状况影响其家庭决策地位。丈夫外出务工对妻子的家庭综合决策权有显著的正向影响,而妻子外出务工的影响为负。这一结果与夫妻职业变量的影响类似,证实了丈夫外出务工时间越长,妻子的家庭地位越高的已有研究结论(参见刘鑫财、李艳,2013)。地区变量中,中部省份(湖南省、河南省)虚变量的影响都不显著,只有甘肃省和四川省虚变量在妻子的家庭综合决策权影响因素回归中边际效应为负,且在10%的统计水平上显著,表明相比于东部、中部贫困地区,西部贫困地区农村妇女享有的家庭决策权更小。

表2 “第一胎是否男孩”对妇女家庭决策权影响的回归结果

表3 “最终是否育有男孩”对妇女家庭决策权影响的回归结果

(二)稳健性检验

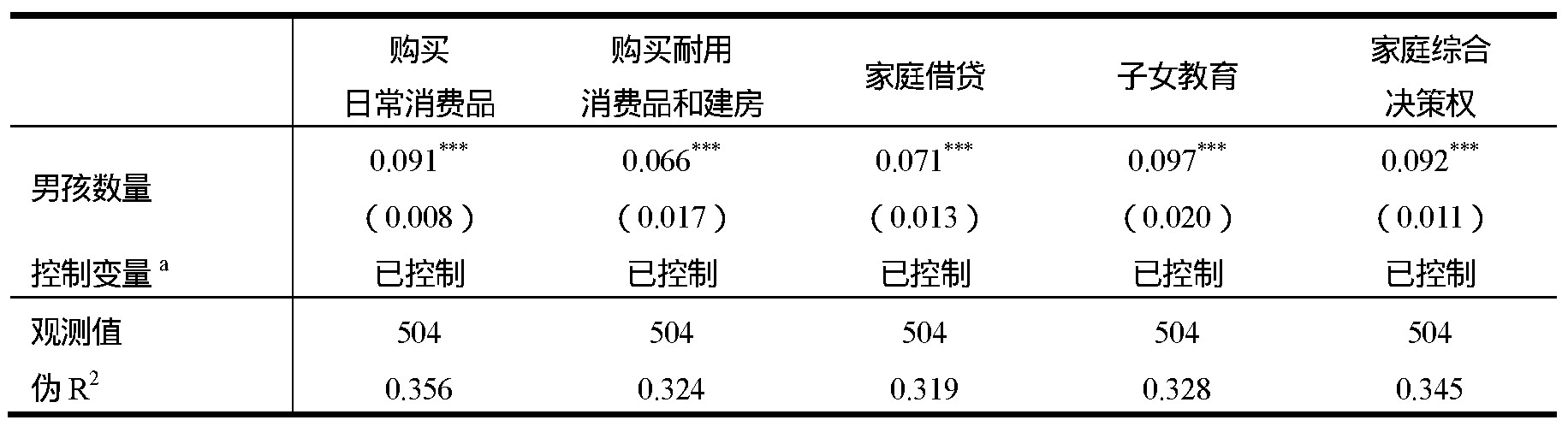

本文采用增加和替换变量两种方法进行稳健性检验。第一种方法是增加变量。一些研究发现,女儿赡养自己父母的能力和意愿都有所增强,女儿参与农村家庭养老的比例逐渐上升(张翠娥、杨政怡,2015;朱明宝、杨云彦,2016),这可能会弱化贫困地区农村的男孩偏好,进而影响男孩对母亲家庭决策权的影响。为此,本文增加“女孩数量”这个变量,以控制家庭中女孩数量对妇女家庭决策权的影响。第二种方法是替换变量。考虑到夫妻的相对资源会影响两者的权力和地位,本文采用丈夫与妻子间“经济收入之差”“受教育年限之差”“年龄之差”代替双方各自的相应变量。再者,考虑到“最终是否育有男孩”这一解释变量的影响机制较为复杂,本文用“男孩数量”代替“最终是否育有男孩”这一解释变量进行回归,意在考察生育男孩对妇女家庭决策权的影响是否稳健,也是对文化习俗规范机制的进一步验证。从所有的检验结果来看,本文的回归结果是基本稳健的。

1.增加变量。

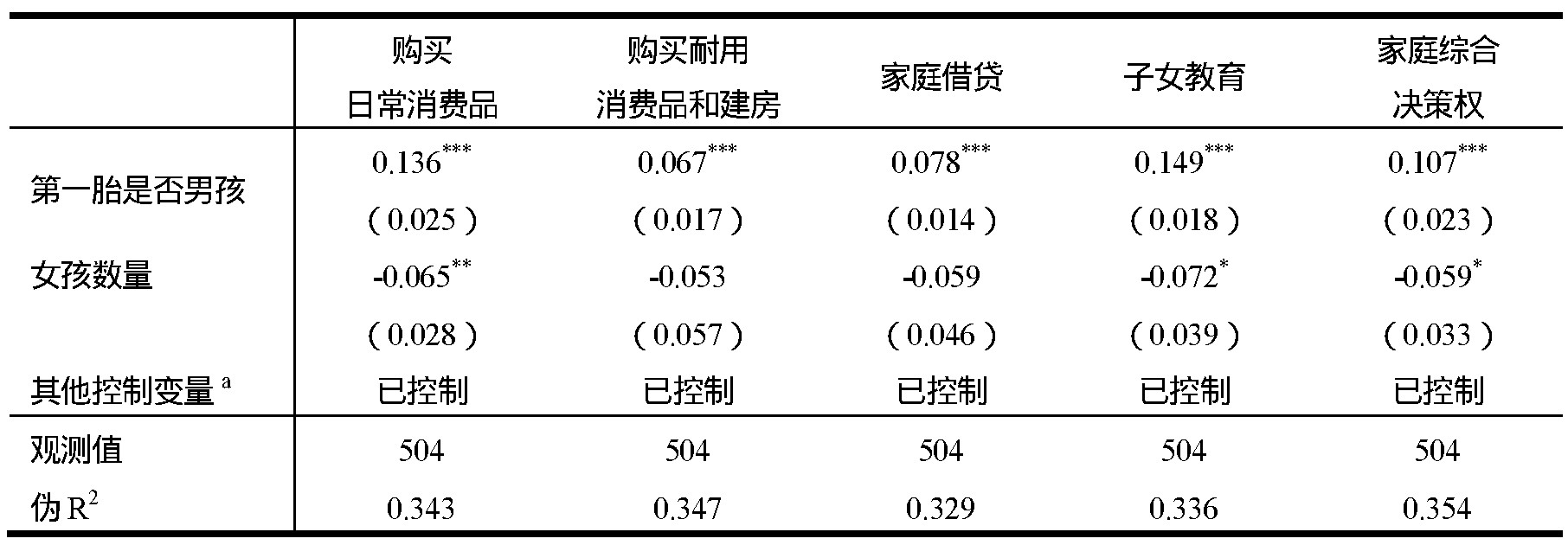

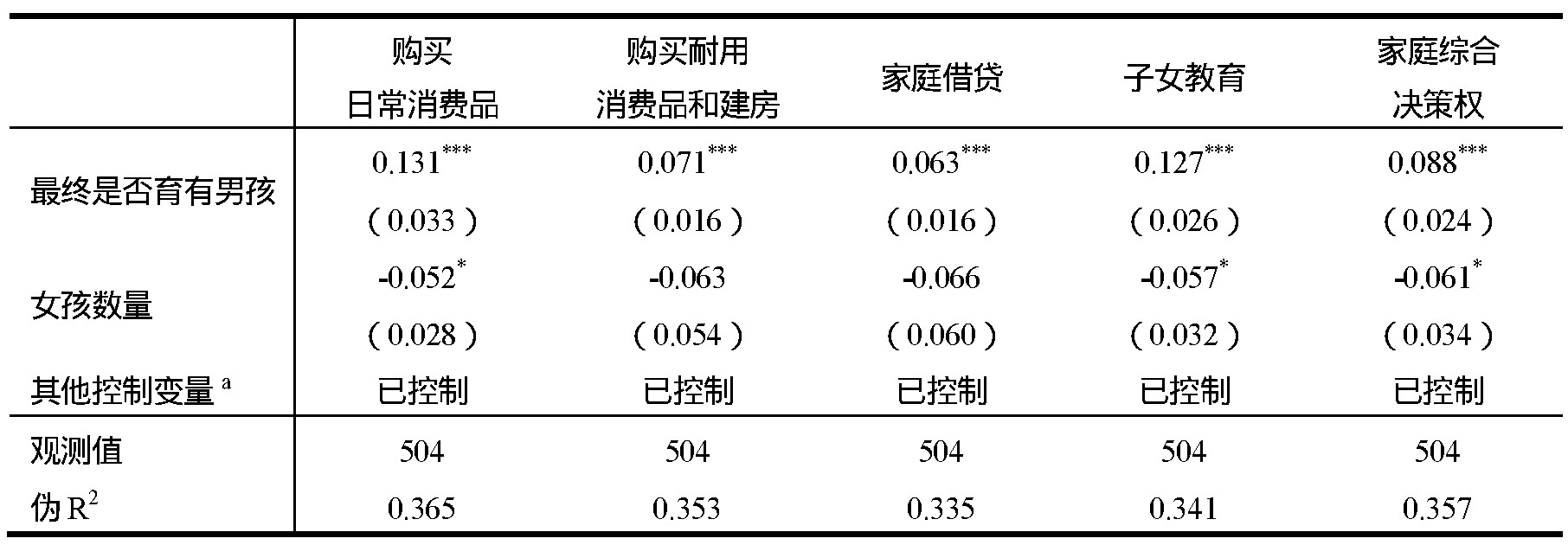

当在(1)式模型中增加“女孩数量”变量后,“第一胎是否男孩”对妇女家庭决策权的各项指标仍都具有显著的正向影响(见表4),并且与表2中的回归结果相近。同样,在(2)式模型中增加“女孩数量”变量后,“最终是否育有男孩”对妇女家庭决策权的各项指标也都具有显著的正向影响(见表5),并且与表3中的回归结果相近。因此可以认为,“第一胎是否男孩”和“最终是否育有男孩”对妇女家庭决策权的影响是稳健的。“女孩数量”对妇女的家庭综合决策权有显著的负向影响(见表4和表5),表明女孩数量增加降低了妇女在家庭主要事务上的决策权,但影响相对有限。分项来看也可以得出基本一致的结论,即女孩数量越多,妇女在购买日常消费品和子女教育上享有的决策权越少。

2.替换变量。

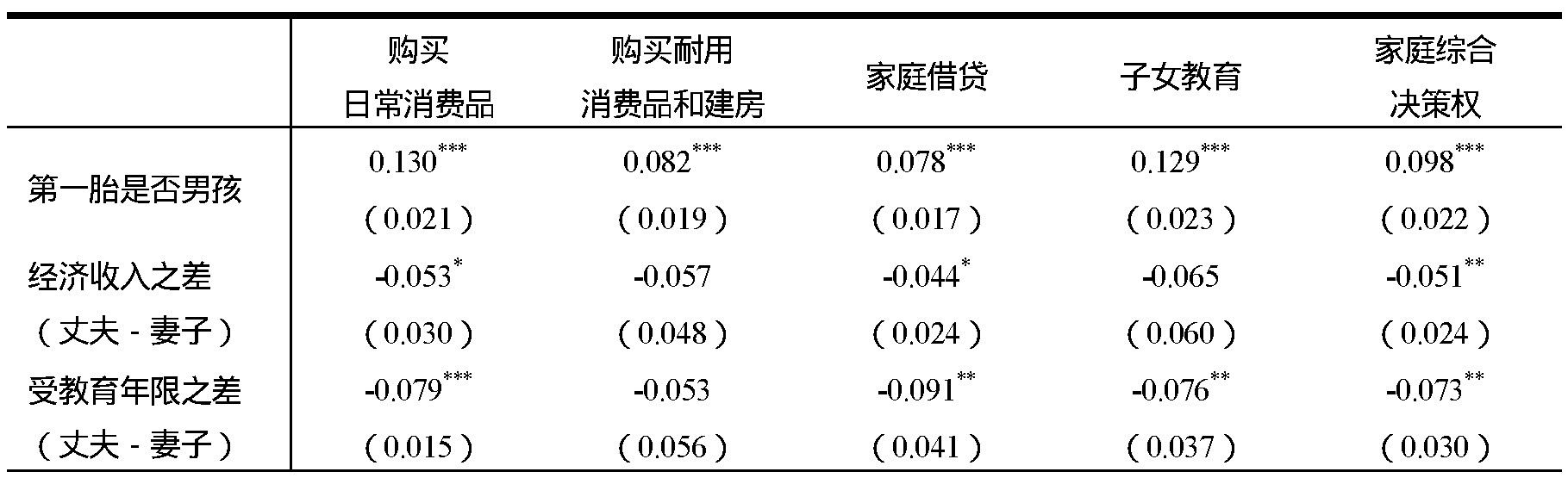

表6显示的是以丈夫与妻子间“经济收入之差”“受教育年限之差”“年龄之差”替换(1)式中双方各自相应变量之后的回归结果。“第一胎是否男孩”对妇女家庭决策权的各项指标的影响与表2中的回归结果相似,表明第一胎是男孩对妇女家庭决策权的影响依然稳健。丈夫与妻子之间资源差异变量对妇女家庭决策权有不同程度的显著影响,验证了在夫妻的相对资源上,妻子与丈夫的资源差值越大,妻子越难主导家庭决策。表7显示的是用“男孩数量”代替(2)式中“最终是否育有男孩”变量的回归结果。从结果来看,“男孩数量”变量对妇女家庭决策权的各项指标均有显著的正向影响,与表3中的回归结果相比未发生较大改变,因此可以认为,使用“最终是否育有男孩”这一解释变量是可行的,回归结果基本稳健。

表4 “第一胎是否男孩”对妇女家庭决策权影响的稳健性检验——增加变量

表5 “最终是否育有男孩”对妇女家庭决策权影响的稳健性检验——增加变量

表6 “第一胎是否男孩”对妇女家庭决策权影响的稳健性检验——替换变量

表7 “最终是否育有男孩”对妇女家庭决策权影响的稳健性检验——替换变量

六、结论与政策启示

本文使用5省10县贫困地区农村调查数据,从资源理论和文化规范理论的角度验证了子女性别对贫困地区农村妇女家庭决策权的影响。研究发现,子女性别会影响农村妇女的家庭决策权,生育男孩对农村妇女家庭决策权有正向影响,第一胎为男孩以及最终育有男孩均会提升妇女的家庭决策权。研究进一步发现,子女性别对妇女在不同家庭事务中决策权的影响程度不同。第一胎为男孩以及最终育有男孩均显著提高了妇女在购买日常消费品和子女教育上的决策权,但在家庭重大经济事务如购买耐用消费品和建房、借贷方面,对妇女家庭决策权的提升相对有限。

本文所得结论的政策启示在于,由于妇女更重视子女教育、营养等有利于家庭成员人力资本提升的事务,因此,提高妇女的家庭决策权可以成为扶贫工作的一项重要内容,这有助于推进贫困地区人力资本的改善。从可操作性层面来看,提高贫困地区农村妇女的家庭决策权可以从两个方面入手:一是改变传统文化观念。通过加强宣传教育,建立男女平等的观念,引导婚俗变革,逐渐转变贫困地区农村居民“重男轻女”的思想。通过健全农村养老制度,提高农村养老保险金额,以大病救助、医疗救助和补充商业保险等形式构建完善的医疗健康保障体系,使农民老有所养,病有所医,弱化农村“养儿防老”的观念,从而有效缓解农村地区的生子偏好,减少“得子而止”生育文化对贫困地区农村妇女身体机能、职业选择的影响。只有解除传统生育文化对女性的束缚,妇女才能在不受子女性别影响的情况下,充分参与经济和社会活动,从而有利于提高家庭的自我发展能力。二是改善妇女的相对资源状况。一方面,要加大对贫困地区农村妇女劳动技能培训和成人教育的力度,扩充其知识与技能,通过培训和引导妇女就业,发挥女性的就业优势,增加女性平等就业的机会,从而提升女性的相对资源拥有量;另一方面,增加农村地区教育资源的投放,提高适龄女孩的受教育水平。农村教育的改善是妇女地位提高的根本,妇女受教育程度越高,受传统男权文化的影响越弱,家庭决策越平等。部分贫困地区已开展的“巾帼扶贫励志班”就是较好的方式,由财政补贴资助贫困家庭女孩上学,防止她们过早辍学,减少与男性之间的教育差距。在贫困地区推广这种政策,提高女性的人力资本水平,有助于实现女性赋权,进而改善贫困状况。

需要指出的是,本文使用的数据来自于贫困地区农村,因而所得研究结论并不一定适用于其他地区农村。尤其是,农村家庭在社会转型的冲击下正发生结构和文化的变迁,而贫困地区农村可能是社会转型最为滞后的地方,非贫困地区特别是发达地区农村的经济社会文化状况可能与之存在显著的差异,子女性别对非贫困地区农村妇女家庭决策权的影响是否显著有待于用其他数据予以验证。

参考文献:

[1].阿玛蒂亚·森,2013:《以自由看待发展》,任赜、于真译,北京:中国人民大学出版社。

[2].曹凌燕、杨小通,2014:《新型城镇化背景下城乡妇女家庭地位的比较--基于兰州市妇女社会地位的调查》,《西北人口》第1期。

[3].陈志光、杨菊华,2012:《农村在婚男性流动对留守妇女家庭决策权的影响》,《东岳论丛》第4期。

[4].狄金华、钟涨宝,2012:《土地流转中农村女性权益状况的实证分析--以河北省米村和湖北省石村为例》,《中国农村观察》第5期。

[5].金一虹,2010:《流动的父权:流动农民家庭的变迁》,《中国社会科学》第4期。

[6].李冬莉,2000:《儒家文化和性别偏好:一个分析框架》,《妇女研究论丛》第4期。

[7].刘鑫财、李艳,2013:《流动因素对农村已婚妇女家庭地位的影响--基于“第三期中国妇女社会地位调查”陕西省数据的分析》,《妇女研究论丛》第5期。

[8].刘中一,2005:《社会记忆中的性别偏好》,《妇女研究论丛》第5期。

[9].罗凯,2011:《子女性别偏好对农户收入的影响分析》,《中国农村经济》第1期。

[10].史清华、程名望,2009:《我国农村外出劳动力结构与收入水平关系研究》,《当代经济研究》第4期。

[11].孙晓冬、赖凯声,2016:《有儿子的母亲更传统吗?--儿子和女儿对父母性别意识形态的影响》,《社会学研究》第2期。

[12].陶涛,2012a:《中国农村妇女家庭重大决策参与权的影响因素研究》,《妇女研究论丛》第5期。

[13].陶涛,2012b:《农村妇女对子女的效用预期与其男孩偏好的关系》,《人口与经济》第2期。

[14].佟新,2015:《话语竞争与性别平等理念的传播》,《妇女研究论丛》第3期。

[15].万江红、魏丹,2009:《社会性别视角下闽西农村女性家庭地位分析》,《中华女子学院学报》第1期。

[16].王彩芳,2007:《农村妇女的婚姻家庭地位与权利意识》,《中国农村观察》第4期。

[17].汪三贵、殷浩栋、王瑜,2017:《中国扶贫开发的实践、挑战与政策展望》,《华南师范大学学报(社会科学版)》第4期。

[18].汪三贵、张伟宾、杨浩、崔嵩,2016:《城乡一体化中反贫困问题研究》,北京:中国农业出版社。

[19].温蓉,2007:《农村城市化进程中女性家庭地位实证研究》,西北民族大学硕士学位论文。

[20].吴晓瑜、李力行,2011:《母以子贵:性别偏好与妇女的家庭地位--来自中国营养健康调查的证据》,《经济学(季刊)》第3期。

[21].杨善华、沈崇麟,2000:《城乡家庭:市场经济与非农化背景下的变迁》,杭州:浙江人民出版社。

[22].姚岚,2008:《出生人口性别比失衡对中国社会的影响》,复旦大学硕士学位论文。

[23].尹银,2012:《养儿防老和母以子贵:是儿子还是儿女双全?》,《人口研究》第6期。

[24].虞崇胜、唐斌、余扬,2016:《能力、权利、制度:精准脱贫战略的三维实现机制》,《理论探讨》第2期。

[25].张翠娥、杨政怡,2015:《分歧与妥协--农村女儿的分离式养老》,《人口与经济》第5期。

[26].张杭,2013:《性别比失衡、女性家庭及劳动力市场的议价能力--来自中国的证据》,复旦大学硕士学位论文。

[27].张诗文,2011:《男权社会背景下女性地位提高的原因探究--自致因素带来的改变》,北京工业大学硕士学位论文。

[28].周律、陈功、王振华,2012:《子女性别和孩次对中国农村代际货币转移的影响》,《人口学刊》第1期。

[29].周钦、袁燕,2014:《家庭基础教育投入决策“男孩偏好”的理论与实证研究》,《人口学刊》第3期。

[30].朱明宝、杨云彦,2016:《农村家庭养老模式变迁与低生育水平强化--来自湖北省宜昌市的经验证据》,《中国人口科学》第3期。

[31].Behrman, J.R., 1993, “Intrahousehold Distribution and the Family”, in Rosenzweig, M.R., and O.Stark (eds.) :Handbook of Population and Family Economics, Amsterdam:Elsevier, pp.125-187.

[32].Chaudhuri, S., 2012, “The Desire for Sons and Excess Fertility:A Household-level Analysis of Parity Progression in India”, International Perspectives on Sexual&Reproductive Health, 38 (4) :178-186.

[33].Chen, Y., G.Z.Jin, and Y.Yue, 2010, “Peer Migration in China”, NBER Working Paper 15671, http://www.nber.org/papers/w15671.

[34].Cromwell, R.E., and S.G.Wieting, 1975, “Multidimensionality of Conjugal Decision Making Indices:Comparative Analyses of Five Samples”, Journal of Comparative Family Studies, 6 (2) :139-152.

[35].Ebenstein, A.Y., 2007, “Fertility Choices and Sex Selection in Asia:Analysis and Policy”, SSRN Electronic Journal, https://www.researchgate.net/publication/228143847_Fertility_Choices_and_Sex_Selection_in_Asia_Analysis_and_Policy.

[36].Fox, G.L., and M.B.Murry, 2000, “Gender and Families:Feminist Perspectives and Family Research”, Journal of Marriage and Family, 62 (4) :1160-1172.

[37].Green, A., I.Hardill, D.Owen, and A.Dudleston, 1997, “Who Decides What?Decision Making in Dual-career Households”, Work Employment&Society, 11 (2) :313-326.

[38].Gupta, M.D., Z.Jiang, B.Li., Z.Xie, W.Chung, and H.Bae, 2003, “Why is Son Preference So Persistent in East and South Asia?A Cross-country Study of China, India and the Republic of Korea”, The Journal of Development Studies, 40 (2) :153-187.

[39].Komter, A., 1989, “Hidden Power in Marriage”, Gender&Society, 3 (2) :187-216.

[40].Li, L., and X.Wu, 2011, “Gender of Children, Bargaining Power, and Intrahousehold Resource Allocation in China”, Journal of Human Resources, 46 (2) :295-316.

[41].Mahmood, N., 2002, “Womens Role in Domestic Decision-making in Pakistan:Implications for Reproductive Behaviour”, Pakistan Development Review, 41 (2) :121-148.

[42].Mcdonald, G.W., 1977, “Family Power:Reflection and Direction”, Pacific Sociological Review, 20 (4) :607-621.

[43].Qian, N., 2008, “Missing Women and the Price of Tea in China:The Effect of Sex-specific Earnings on Sex Imbalance”, The Quarterly Journal of Economics, 123 (3) :1251-1285.

[44].Rodman, H., 1967, “Marital Power in France, Greece, Yugoslavia, and the United States:A Cross-national Discussion”, Journal of Marriage&Family, 29 (2) :320.