作者:朱小略 朱芳君 责任编辑:中农网 信息来源:《政治学研究》2017年第5期 发布时间:2018-04-27 浏览次数: 7647次

现代政治学理论的共识之一,是通过制度安排以减少参与政治过程的人格因素。然而,即便是在力图建立良好的产权、契约和法律系统的现代西方社会,政治规则也未必能为法律制度彻底涵盖——政治思想的流行与制度的建立,都需要作为统治根基的民众匹配相应的观念条件。而古代中国的精英将掌控的资源,通过血缘与联姻等形式限制在家族内部,并使其依从宗法织成的亲缘网络而流转,似与现代政治学的非人格化路向背道而驰。由此可知,借用现代西方政治学体系的成果研究古代中国政治,亦势必糅合适当的历史研究立场。古代中国的政治形态以家族为政治单元,以血缘为基础构建权力枢纽,又以多个家族聚合为宗族。在这一层面,政治史学对家族、族权、宗法、礼教分门别类的研究已较充分(虽较少探寻由制度安排建构起的观念体系),并指出互为表里的族权结构与宗法原则一同构成了古代中国的政治文化特色。然而,从实践上看,尽管政治文化的分析框架已广泛地运用于政治史学;但制度与律法的效果评估,及其与在该地域占主导的政治文化之间究竟有着怎样的互动关系,还没有得到政治学的有效揭示。

国家的发育是一个较为漫长的过程,不同时间维度的历史观念与彼时的“教化”和当下的“制度”相配合,共同维系起稳定的政治秩序;越是在历史悠久的国家,三重因素的交替作用就越显著。如今的中国虽已被卷入国际格局,但仍受到历史连续性不可小觑的持续影响。综上所述,本文拟通过考察“家族”与“宗法”两个概念,以透视古代中国家族的社会组织功能;同时试图将宗法精神置于政治文化的概念框架中,以考察其对家族行动模式和观念意识的影响;最终,在政治学范式中填入些许来自本土历史研究的支撑。

一、家族与社稷:政治观念的历史跃进

现代政治文明并非朝奠夕成,其与传统之间的复杂关系,使既有的政治学范式在解读古代中国的政治历史时,呈现出根深蒂固的隔阂。“国家”这个概念并非古代语境下“国”与“家”的简单叠加,而是一个有着确切内涵的泊来品。以此为基,传统的国家与权力二分的理论工具,亦不宜用以描述古代中国的政治架构与政治关系。孔飞力(PhilipKuhn)将清代一国之衰亡与中国文明政治结构的衰落区分开来。他以为,帝国的国家机器在19世纪末期迎来了全面废弛;但是,旧秩序的基础,即广大基层的地方士绅,并未失去权威,维持整个政治文明的政治基础仍在发挥作用。实际上,直到晚清,封建王朝才深化理解“国家”的观念,进而强调国家权力与基层治理的结合。芮玛丽(MaryWright)指出,20世纪中国流行的反帝情绪推动清政府不断进行改革,强化国家权力以实现政权的“现代化”。麦金农(StephenRMackinnon)认为西方列强在客观上也是推进晚清国家机器的转型的因素。杜赞奇(PrasenjitDuara)将这一阶段总结为:1.受西方入侵的影响,此一时期的中国有别于前一时期(旧帝国时代),经济方面发生了系列变化;2.国家竭力强化对乡村社会的控制。由上述结论出发,我们可以发现:古代中国的统治机器(县一级)与广大基层地域(乡村)间存在着一定的疏离。伴随着人才因中央化或逃难而导致的流失,这种疏离进一步扩大,尤其体现在古代税赋、邻里治安与地方保甲方面。

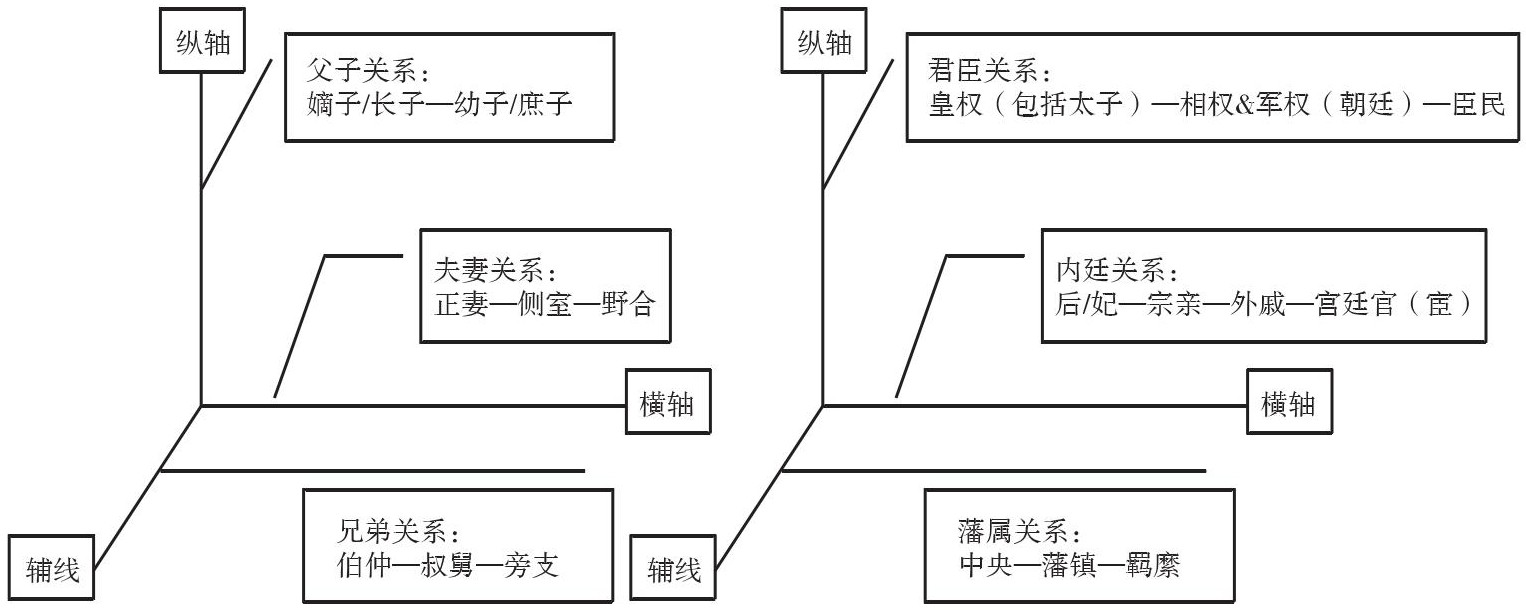

中国古代“家国同构”主线架构示意图

结构分析比国家权力分析能更准确地描摹古代中国的政治体制。萨缪尔•芬纳(SamuelFiner)认为,政治共同体中的政治结构、社会分层与信仰系统的共时性稳定能赋予共同体长期的稳定局势;内部因素的不协调则会引发动荡。沈毅由政治社会结构的历史脉络出发,从“差序格局”分析,遗产与皇权让渡机制比较以及伦理/政治联结的利益根源三个角度,对“家国同构”的结构性特征加以全面剖析。葛兆光则特别强调了其内在的对应机制。他说道:

周代礼治的核心,是确立血缘与等级之间的同一秩序,由这种同一的秩序来建立社会的秩序,换句话说,就是把父、长子关系为纵轴,夫妇关系为横轴,兄弟关系为辅线,以划定血缘亲疏远近次第的“家”,和君臣关系为主轴、君主与姻亲诸侯的关系为横轴、君主与领属卿大夫的关系为辅线,以确定身份等级上下的“国”重叠起来。在这里面,包含了相当复杂深刻的道德和伦理内涵。

自先秦始,“血亲”作为政治结构的基础要素,发挥了奠基的功用。这种功用体现为家庭结构向政治结构的映射,家庭角色与政治伦理的重合,以及血缘继承和政治让渡的同一。至于制度层面的补充完善,“宗盟”等作为天子与诸侯盟会中重要的非制度行为,也起到了以血缘关系补充维系政治结构的作用。

“社稷”的概念同时囊括了大一统格局下的王权、不断更替的王朝与政治统治的小农基础三部分内容,它与今天“国家”拥有相同的人口、土地与主权要素,但同时又包括家族、族权与宗法等特有要素。从源流上看,“社”这一名称古早即用以指代社会政治中的基层单元,譬如齐桓公以书、社五百里封管仲(《晏子春秋》)。“社”指向地域与家族的彼此相别,“稷”指明身份认同的主体概念。从春秋起,《左传》和诸子著作对“社稷”二字的使用,就兼蓄了祭与国的两重含义。而经过政治制度的自然发展与政治观念的后期建构,“社稷”逐渐抽绎为同时指向国土、子民与文化认同的重要的政治概念。

在“社稷”之下的家族本位观念,通过血缘伦理的铺垫生出了宗族政治文化。“家族”之说,早见于“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”(《管子•小匡》)这里的“家族”与政治、利禄等利益分配的机制天然联结在一起,构成了“亲”、“富”、“礼”、“正”四者结合的政治秩序。当然,它在当时的语境中仍是“家”与“族”二者合成的复合词,指的是“以私人关系为中心的亲族”,与管理周之宗室的官职“公族”相对应。但仍能看出,“家族”在汉代及以前就与血亲及族落二者紧密联结,承担着“合群而治”的伦理功能。

家族曾是明清之前中国的基本伦理单元,血脉流传与权力继承一体两面。在宗族在明清完成制度化进程前,家族是政治统治中民众基础层面的功能单元:1.对比西欧封建社会更为泛化的“亲缘”统治(如哈布斯堡王朝下的西班牙和法国),中国的单一家族即可包含完整的权力合法交接机制;2.国家与家族之间的联系是松散而自发的,缺乏固定和正式的联结机制,3.知识与伦理的代际传递是共时的,即知识教育与伦理教训绑定,形成了固定的“教化”,并由家族文化(如家训等)辐射至社会生活。由历时性研究来看,这一父权制式的权力结构体系和权力流转方式在上古时期的氏族传说中可以得到印证。而从共时性上比较:天下体系中的日本家族秩序更多地依靠“等级制”而非“血缘”来维系。“从血缘关系上来讲,中国的家族是纯粹的,而日本的家族则更像一个‘集团’。”同样,西欧的家族特征由封建制度、地域与血缘共同决定,当然,封建等级制与血缘网络的联系相对松散。相比父权血亲的神圣性,西欧的王室更看重家族在现实层面上的延续,譬如,在后继无人时通过过继或者邀请旁系亲族的方式,以维持治政的正常运行。这在古代中国政治的合法让渡中是绝无仅有的。

“社稷”格局下的自治结构与权力结构

家族与权力具有排他性特征,血缘流转与权力交接形成共时机制。春秋时期的“家国同构”是后世政治权力结构“社稷”的原型,是由政治上的分封制,经济上的井田制与制度上的周礼共同构成的;同时,从结构上看,它也是家族血缘关系制度化的结晶。宋后,伴随着科举策论的取士与门阀士族的绝迹,族权逐渐由统治权力的分配扩展为社会治理的机制,譬如族权与基层自治的结合,催生乡村与宗族的重叠,才得以重新将不同层级、不同性质的政治单元联系起来。家族依从现实需要,通过门当户对的联姻壮大。但为杜绝联姻带来的族权的过度分散,古代中国又对“母族”与“父族”的功用作出了严格划分:分别强调母族的繁衍功能与父族的权力世袭:父族通过嫡长子制确立了权力继承的合法性,母族作为世子的自然前提,其权利与地位亦须得到有力保障。

“宗族”是由家族而派生的核心概念。“宗族”在历史学中最常用的意义,是明清时期基于地域和血缘两重因素形成的基层组织,即在血缘网络之外,又具备其他社会资源,尤其是地域性的教化权威和资源,且能固定产生精英角色的,参与社会资本再生产的地域性组织。莫里斯•费里德曼(MauriceFreedman)指出宗族是单姓村落的社会秩序形式。在中国东南的宗族组织中,宗族与基层自治组织的对应关系是高度一致的,并总保有其社会性的特征。郑杭生对“宗族”定义较为宽泛,认其为“一定时期和一定范围内的社会设置”,这一定义仍指向“宗族”是非正式的政治制度安排。科大卫(DavidFaure)和刘志伟在《宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础》中概括道:随着明清时期国家进一步试图控制基层和扩大统治区域,诸如里甲、黄册等制度在华南地方的实行,地方乡绅与编户百姓合力形成以血缘为纽带的区域性组织。通过血缘维系并积累的社会资本和物质财富,最终催生出充分的权力要素,且随着科举特权与婚配姻亲的渠道日渐壮大。而除明清时期外,历史上的基层组织也有相应的名字,比如汉代的豪族等等。应当说,贯穿历史全程的结构性动因,正是宗族命运与宗族精英利益的高度重合。

二、“启下承上”:宗法结构下的行为引导

宗法、宗法制、宗法秩序和宗法精神异质而同源,构成了宗法制度的精髓。但为避免“宗法制度”与“宗法制”在字面上的混淆,本文拟将基于宗法的制度化成果称为“宗法结构”。宗法一词在历史学中通常指宗族组织的族法;宗法制本指西周时基于血缘的继承法,它与分封制互为表里;宗法秩序指向宗法带来的伦理安排,即基于血缘的和依赖家庭所形成的权力层次和长幼尊卑等;宗法精神指基于血缘与姻缘,以家族为单位的全套政治逻辑与观念体系。在观念的层面,杜赞奇将一个县里面的关系、层级和权力的结合称为“权力的文化网络”。本文接续前说,称家族本位下的集体行动模式和个体的思维方式为宗法政治文化,它以宗法精神为中心,并带有特定的利益整合特征与寻租方向。

在“宗族”制度化之前,“家族”作为实质上的政治组织形式曾长期扮演着伦理单元的角色。“周之宗盟,异姓为后”,虽然直系亲属间禁止通婚;但“五服九族”这一同谱同宗的政治结构,却足以浓缩一姓王朝之权力更迭。殷周革命后,周人依靠礼与祭的两重规范作用,继承与发展了“社稷”这一概念的内涵与外延,对后世的影响极其深远。譬如明代黄道周在阐述政治思想时仍以周为宗,揭示“社稷”的政治本位与亲缘结构:

百物仰首,以跂膏雨,是皆在北陆矣。君子为饮食以下逮于民,为宴乐以上逮于神,精魄旁敷,礼乐郁兴,是非有所待而为之也。《楚茨》之诗曰:“苾芬孝祀,神嗜饮食。卜尔百福,如畿如式”,言需之上逮于神也;“尔肴既将,莫怨具庆。既醉既饱,小大稽首。”言需之下逮于民也。(《易象正》)

“孝祀”指所祭之神为先祖,“小大”指君子所御之庶民。自春秋战国以来,“社稷”增添了两个新的内涵:一是提供了一姓王朝执政的合法性基础,二是指为民生创造好的生存条件并获得民意的安定,即所谓“民为贵、社稷次之,君为轻”(《孟子•尽心下》)。科大卫在《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》中写到,皇族和家族是两个互相发明的关键词,二者共享一套繁杂的礼节、身份、地位、流动人口和社会组织安排,在社稷与家族之间,几乎不存在由地域或职业而造成的沟壑。当然,宗族政治文化的兴衰随着官方对其的态度而改变。柏文莉(BeverlyBossler)在《权力关系:宋代中国的家族、地位与国家》中对姻亲与宗亲佐以共时性研究,突破了只留意父系社会的研究方法。她观察因权力上位的成员和在权力竞争中失势的成员,并研究父族和眷族间社会关系网络,如母族和女婿等,因为“这些社会网(也)可能与(家族)地位经久不衰关系密切”。

在宗法结构下存在凭借血缘而进入权力体系或获得好处的特权。追本溯源,分封制在制度层面虽遭解体,但其基本精神却一直活跃于宗族治理之中。譬如宋时张载与二程曾有所谓“宗子”之说,以为宗族的自利行为能为社稷与社会生活带来益处。张氏以为:“仍乞朝廷立条,族人须管遵依祖先立法,仍许族人将己合转官恩泽乞回授宗子,不理选限官,及许将奏荐子弟恩泽与宗子,且要主张门户。”(《经学理窟•宗法》)科举时代的理学诸家竟认为宗法制复兴的关键,在于授官与祖萌的结合:血缘网络中的权力让渡一旦从立储拓展至选官,就一定能形成“血宗禀官”的宗法特权。

中国传统与西方历史之间的文化差异,以价值差异的形式被呈现出来:宗法结构中的个体主要通过社会关系和协商方式以追求利益,通过权力与地位关系影响政治;在博弈失效或无法和解时,最不得已的选项才是诉诸律法。柏文莉将精英身份(即社会资本)的代际传递过程概括为:以宰相出身,靠后人维系,与科举结合,形成士绅与地域性精英。这些地域内的士绅精英,对基层社会秩序和地方政治格局有着中流砥柱的影响。至于国家机器中的科举与闭环姻亲,实际将家族扩大的倾向内化于由“宗谱”限定的候选人集团。宗法是权力的资格保障,政治利益是更大的目标。故此,门当户对的世婚在大家族中起到的作用,是令血缘和姻缘关系交织成网,最终保证利益在新形成的更大家族内部流转。士绅是宗族中的长者,村落会在宗法中不断轮回:尊重权威、敬畏宗法、听命家长,自下而上层层嵌套,保障着“社稷”的秩序稳定。

宗法结构直接面向政治管理机制与人才选拔,以墙角渗砂的方式推进皇权对宗族组织的主导。宋后,伴随着科举策论的取士与门阀士族的绝迹,宗族开始以其拥有的声望与资源联结不同层级的政治单元,士绅通过宗法教化结构以正统自居,将王朝推行的政策和思想进行再解释形成国法与家规的同构,也促进了家族文化的传承。与此同时,有声望和地位的家庭成员逐渐得以在正统的话语体系中谋取一席之地,这通常包括家族的利益和村落的利益。譬如郝若贝(RobertMHartwell)在其著作《公元750年至公元1550年,中国的人口、政治与社会变迁》一书指出的,地方士绅在北宋末期基本取代了门阀士族,成为国家机器的主要齿轮,标志着“宗族”由传统的中央“家族”重构为乡贤士绅为主的地方宗族,其与通过科举渠道上升的政治精英共同组成了宋代“国家”的统治骨干。

通过比较可以看到,古代家族,尤其是望族的族权扩张,似乎不直接指向“权力”,而是更多关注于社会资源的掌控。家族间格局也极大地影响着当时当地的社会秩序:权力均衡或一超治理的格局都可能导向秩序的稳定。譬如宋淳熙年间婺源朱氏追索祖坟,朱熹亦有助力,但在祖坟的追索过程中,朱氏与同乡大宗发生了火爆冲突。朱熹寄书劝导:

(书中所说连同祖坟事意如何?)但得其人伏理退听,不相侵犯便得。虽是自家道理分明,然当时已欠方略,毕竟有此一节未稳。不可过当,便教小人生计,却致费力也。百五郎书中说得怕人,便要申监司,申省部。又云:报前日之雠,痛加惩治。如此则不理会祖坟,只欲因而报怨,是何道理……岂不见洪舍人、琼花公主事,近日送棘寺。吾家势力如何比得他。他尚不免如此,况吾家乎!(《婺源茶院朱氏家谱•文翰录》)

婺源朱氏作为当地宗族,致力于兴修族田、兴办私学与谱系修纂,这是典型的地方大族,除培养子弟以应科举和乡间诉讼外,与政治权力甚少对接。但是家族管理又势必与其他宗族发生关系。这种关系的性质,会伴随财产的占有冲突或身份认同的变化而变化。从朱熹的家书中我们可以看到:械斗冲突与乡里诉讼在宗族之间是广泛存在的,同时基层宗族的生态相对封闭而又平衡自洽的,不讼则州县不理,讼则照章办事,宗族间的这些行为已经产生了超越血缘伦理而渗透了律法功能的“规范”。而在这一基层自治生态圈中,社会资源是宗族的主要兴趣所在,实力对比是维持秩序平衡的重要基础,“德行”则是宗族扩张的内在限制要素。宗法政治文化将身在群族内部的个体利益连在一起,形成了自给自足的管理体系,从而为地方秩序奠定了相对稳定的基调。

三、宗法安排的制度化及其指向的两个结果

明清时期主动的、自上而下的推行宗族制度,成为相对言顺的基层政治架构。随之派生的宗法安排经由律法得到确认,调和了社会习俗与法定制度的功能矛盾,加深了宗法观念在教化功能上的作用,基层结构的内在逻辑与血缘维系之间产生了一定分离。明朝通过律法来创造了里甲,此举增强了宗族的开放性:依靠地域界定也得以获得特定宗族的成员身份,这使得宗族拓展为血缘与地域双准入规则的社会组织。在宗族文化显明化以后,“宗法”的语义场日渐演变为宗族组织的族法,并使更多的家族进入政治教化的辖区。这些家族大多源于同一祖先、属于不同家庭、来自邻近村落,清朝官方统称之为“族”——追本溯源,明代出现了“乡约”,并通过律法创“里甲”制,增强了宗族的制度性与开放性,而清代则进一步将乡约与保甲之法衔接起来,引出清雍正时期以宗族为主导的“族正制”。彼时各家族虽各有家长,但因族谱的修缮工作,使在地理上来自邻近的村庄,常可追溯至同一祖先,并形成以血缘为纽带的同地域聚居体。这喻示着古代政治单元的转移已经接近完成:周代原有的“同姓为宗”的分封制,最终失去了政治上的影响力;而以嫡长子继承制为代表的“家族”,则因为势单力薄,无法发挥应有的影响,沦为“宗族”的附庸单位。试较魏晋南北朝与清康熙二代期家训为例:

魏晋南北朝与清代家训中“家族-宗族”观念比较

宗祠之说,虽南北朝可见,然而南北朝时家庙祭祀兴盛,宗祠凋敝,伦理教化的主要载体是一家姓。盖因当时门阀士族以“家族”为基本单元,《颜氏家训》仍以父子、夫妇、兄弟等五服之内的“血亲”为主,强调基于人伦的“家族”意识,此时人丁数量因素尚未催生“家族”向“宗族”的质变;但康熙年间的《濮川志略》却明确了“族——姓”的层级与“宗——谱”的对应这两对关系。从《濮川志略》一书来看,南北朝时用以别尊卑,划等级的“大姓”(“王与马、共天下”),至清代已由“大宗”所取代。大宗之下有各姓氏,彼此关系依族谱中的“共祖”而定;同时,一宗分布以乡或数乡,各村各乡之人,依靠共同的“宗法”统一管束,并拜祭同一“宗祠”。违反宗法者,即为全宗所抨击。清代的“宗祠”从葬仪场所全面转型为自治组织,预示着宗法结构与地方自治结合的历史趋势。

由宗族派生的宗法借成文律法定型,加深了宗法制对政治秩序的建构意义。譬如《唐律》曰:“一曰谋反,二曰谋大逆,三曰谋叛,四曰谋恶逆,五曰不道,六曰大不敬,七曰不孝,八曰不睦,九曰不义,十曰内乱。”(《旧唐书》)这里所列出的“谋反”和“谋大逆”并指权力关系网络内部以夺权和犯上为目的的篡权行为。“谋反”即指“谋危社稷”,对兼宗君父的“天子”的任何叛乱行为都属于悖逆天命;“谋大逆”即指毁宗庙、皇陵与宫阙,都是对宗法政治及其文化下身份象征的彻底否认。二者合为头等大恶,不得轻判、从缓或降等定罪。从法律层面将宗法制与社稷安全紧密结合。宋后,伴随着科举策论的取士与门阀士族的绝迹,宗族开始以其拥有的声望与资源联结不同层级的政治单元。士绅通过宗法教化结构而以正统自居,将王朝推行的政策和思想进行再解释,以此形成国法与家规的同构。科大卫认为,历代王朝在致力于华南的政治整合时,都有意识的培养着良民群体,并辅以行政规划,推行一套关于权力的文化。宗法的制度化在国泰民安之时培育了和缓的顺民文化,向王朝统治输送丰厚的合法性。在民不聊生时,由下而上的“寇贼”活动也可能由于亲缘关系与宗法制而被限制和削弱(就“限制”功用而言,宗法观念充分拉高了反叛门槛,譬如秦汉时期,将领须诈称为楚裔或秦长子扶苏,才可能得到民众响应)。

“家国同构”体系中权力让渡机理比较

家族制虽然能够长期稳固地使权力让渡机制依从血缘关系运行,却无法进一步形成更合理的分层体系与基层框架。因为单一家族的封闭性无助于解决封闭社会中法律制度与社会治理间的空白地带;即便“社稷”与“宗族”之间的同构性亦未能更进一步地延伸为“国家”权力与基层治理的通道。因此,阶层流动、权力分有与人才晋升的渠道日趋狭隘。这种依家而立的政治体系,需要完善的制度加以丰富和完善。然而,从历史上看,这一结构性缺陷一直未能自洽,为自身埋下了隐患———民间宗教作为社会组织,能使信徒重构自身身份认同,因而具备了同血缘权力机制对抗的理论可能。集中体现为民间宗教与寇贼的合流,举《建炎以来系年要录》所述为例:

(钟)相,武陵人,以左道惑众,自号天大圣,言有神灵与天通,能救人疾患。阴语其土,则曰:“法分贵贱贫富,非善法也。我行法,当等贵贱,均贫富。”持此语以动小民。(《建炎以来系年要录•卷三一》)

在借神叛乱的表象下,我们可以看到,宋后神佛等民间信仰进一步具备广泛的号召力,毕竟,自“绝地天通”后“君权神授”就为天子宗室所垄断。故而,信徒文化与身份认同的重构,是对已有社会秩序的重构,君权在基层治理中的鞭长莫及,皇族对权力分配的力有不逮,都成为一姓王朝覆灭的深层原因。解铃还须系铃人,后世因此更为注重科举的功用与宗族的影响,逐渐给予宗族更多的社会空间,从固定流民、推行教化、培养乡绅等角度出发强化宗族制度的影响,因而赋予政治秩序更为稳定的组织保障。“国有国法,家有家规”,宗法关系使得一人的一生始终负有特定的义务;宗法政治文化将身在其中的个体利益连在一起,从而为地方秩序划定了一个较为稳定的区间。应当说,宗族、宗法制与派生的宗法政治文化,成就了“软硬兼施”的治理策略。

宗法结构对秩序的本位性作用同时也意味着其可能催生的夺权行为是对政权的最大威胁。宗族由观念维系,靠礼制保障,但两者的建构都局限于观念层面,不具硬性的约束条件。此外,观念演进为制度的固有特征之一就是滞后性。尽管古代律法的核心功能包括对伦理血缘加以确认(或纠正),但从实践上看,以血缘便利为条件策动的篡权行为,仍然是古代历史中危及社稷的最主要事件。应当说,伦常悖逆是封建制度的命门,对这一秩序的破坏是最为致命的;试参考古代王朝的皇帝非正常死亡数量统计:

古代皇帝非正常死亡数及其成因统计

“谋逆”作为一种政治恶德,需兼蓄两个条件:1.篡权者应享有充分的特殊权益;2.攀附特定血缘才能构成稳固的合法性来源。综上所述,权贵集团中同宗祠的篡位者最可能成功。在更古老的文献中,石碏之谏卫桓公便已言“谋逆”六要素:“且夫贱妨贵,少陵长,远间亲,新间旧,小加大,淫破义,所谓六逆也。君义,臣行,父慈,子孝,兄爱,弟敬,所谓六顺也。去顺效逆,所以速祸也。”(《春秋左传正义》)《左传》所言的诸“逆”有母族、辈分、亲缘、资历、身份与德性。由此可以看出,家族制的权力让渡,依照血缘关系分配权利和政治地位,使得亲族(相比异姓臣子与平民)具有更多的特权,这种特权经过一定的重构和发散,就可能形成篡夺权力的理论基础。宗族制因其地域的准入门槛,使得有资格染指权力的成员进一步扩大,实际助长了家族基础的夺权行为。而这一缺陷是本质的,也是结构性的,它无法自行修正,因而是对“社稷”最深远也最本质的威胁。

总体来说,宗法结构及其所衍生出的宗法政治文化,在社会习惯和观念养成等方面,部分地发挥了社会制度功用。从政治学的角度来看,自个人或家庭以一定的规则和认同生活在组织之中,政治与伦理、传统和社会之间便始终需要有机的联结点。在这方面,儒家继承的礼治思想历经数朝数代,担纲着古代中国政治制度的精神内核,后世统治者则以对科举的强调与文化现实并举,提供了稳定的社会信仰和流动体系。在社会基层组织的角度强调家庭与血缘的维系力量,或是一种对古代中国宗法传统的行之有效的当代解读。社稷以血缘为逻辑基础,是宗法文化要素与现代国家要素之间存在结构性差异的根本原因。这也暗含着直接以当代理论解构历史现象的不适应。然而,既然社稷这一概念在理论上可能蕴含历史对象与研究工具间的对接;那么,通过对关键概念的拆分和重组来寻求一般理论与特殊历史的衔接,应当说是一条值得尝试的解读进路了。