作者:廖 菁 邹宝玲 责任编辑:许家秀 信息来源:《世界农业》2022年第5期 发布时间:2022-05-23 浏览次数: 39278次

【摘 要】乡村产业发展是全面实现乡村振兴的物质基础。目前中国迈入第二个百年奋斗新征程,要以全体人民共同富裕作为着力点,更好地满足人民日益增长的美好生活需要,乡村产业发展将被期待在此阶段发挥更大作用。但目前中国乡村产业仍存在科技创新能力与产业投资力度不足、产业品牌体系不完善等问题,而不少发达国家的乡村产业发展走在前列并提供了经验借鉴。为此,本文选取亚洲、欧洲和美洲6个具有代表性的国家,以考察乡村产业发展的异质性及其探索路径。结果发现,国外乡村产业发展主要得益于政府和市场协同发力、有效互补,形成了宏观调控有度、市场经济运行有效的乡村产业发展环境,由此培育了农业企业、合作社、家庭农场等组织化、规模化经营主体,有力地促进了乡村产业转型升级,实现了乡村产业链的延伸,期望能够对推进中国乡村产业振兴提供借鉴。

【关键词】乡村产业发展;产业振兴;产业链;宏观调控;市场机制

1 引言

随着2020年中国全面打赢脱贫攻坚战,如何逐步实现全体人民共同富裕也成为新阶段的重要议题。2021年8月17日,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上指出“促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。2021年8月25日,习近平总书记在河北承德市考察调研时强调“产业振兴是乡村振兴的重中之重。”由此可见,乡村产业发展在深入实施乡村振兴战略中的重要地位。产业是发展的根基,乡村产业发展是有效解决中国城乡发展不平衡、农村发展不充分的重要途径,也是促进全体人民共同富裕的重要前提。实际上,中国乡村产业发展一直备受关注,经历了以传统种养产业为主,到乡镇企业引领的工业化发展阶段,再到多元化发展阶段。为了实现农业农村现代化,更好地满足人民日益增长的美好生活需要,党的十八大以来,特别是随着乡村振兴战略的提出,如何促进乡村一二三产业融合发展成为乡村产业发展的核心。现阶段,中国乡村产业发展面临着新的社会经济环境,如农村数字经济基础设施、物流条件的逐渐改善,农产品电子商务、农产品精深加工、农村创新创业、“农业 ”新产业新业态等蓬勃兴起。那么,如何顺势而为,深入挖掘乡村产业新功能、新价值,进一步推动乡村产业转型升级,是目前中国乡村产业发展面临的新挑战。

除了新挑战,乡村分布广袤、区域发展不平衡等问题仍旧存在,为此中共中央、国务院在2020年发布了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》,设立5年过渡期来分类推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展,并要求到2025年乡村产业质量效益和竞争力进一步提高。由此可见,中国乡村产业发展依旧任重而道远。纵观全球,世界主要发达国家都进行过乡村社会经济发展的探索和改革实践,并取得了一定成效,形成了关于乡村产业发展的典型经验。因此,本文从亚洲、欧洲和美洲各选取了2个典型发达国家,共6个国家作为研究对象,分析其乡村产业发展历程和经验。选取多个国家案例进行研究,既可以形成洲际、国家之间、产业之间等多层次的横向比较,以此加深对于不同制度文化背景下的国家乡村产业发展的认识,又可以根据典型国家的特点,对照中国各地区乡村产业发展现状及其比较优势,机动地选择合适的经验借鉴,可能更有益于中国乡村产业振兴的推进。

近年来,不少国内学者对国外诸多国家的乡村发展战略、产业发展模式等进行了梳理和分析。乡村产业发展较好的是欧美国家,这些国家很大程度上反映了现代乡村产业发展格局,如以荷兰、美国为代表的农业产业集群发展,认为现代农业集群发展必须立足区域比较优势[1]。而法国现代农业的发展,则倡导绿色、环保与可持续的发展理念,其农业现代化的时间短、成效大的基本经验在于重视科学规划基础上的高度专业化,重视发挥合作社的重要支点作用,重视“教学、科研、推广”一体化体系建设,重视发挥各项制度的规范、引导和支持作用[2]。李翔总结了加拿大农业发展经验,发现农场规模化、生产专业化、生产科技化、有机农产品是加拿大农业发展的重要举措[3];王克研究了加拿大农业支持政策,认为制度建设是农业保险成功的重要保障[4]。汪明煜和周应恒总结了法国乡村发展经验,认为依托合作化政策、重视立法、推进城乡融合、加强土地管理、促进三产融合、加强人才培养是推动农业农村现代化发展的核心要素[5]。相比之下,亚洲国家的乡村产业发展相对薄弱,更多是以精耕细作经营模式下的传统农业为基础,聚焦产业链的延伸及其对小农户的带动。例如,日本提出了“六次产业化”农业发展战略,认为推进农业“六次产业化”的过程本质上就是推进农村一二三产业融合发展的过程[6];马源和梁恒对韩国六次产业政策与发展情况进行了解读,认为发展农村复合产业是促进农村经济发展的关键[7];石磊从经济和政治背景、创办方式和演变动力三个方面对韩国“新村运动”进行了评述[8]。

总体来看,已有研究从丰富的视角、不同的样本国家或地区揭示了乡村产业发展的国际经验,为后续研究提供了扎实的基础。但是,相关研究更多是针对某一个国家或地区的乡村产业发展进行深入分析,其经验措施等可能更多的是针对某一个方面,只能窥见一斑,而未能广泛适用于中国乡村产业发展,带给我们的启示还比较有限,而且横向比较相对缺乏。因此,本文将考虑中国乡村产业发展和其他国家的差异,丰富研究样本,综合选择具有一定相似性的亚洲国家——日本、韩国,农业生态产业效果显著的欧洲国家——荷兰、法国,以及乡村产业发展体制机制相对完善的美洲国家——美国、加拿大,作为研究对象。基于此,从6个国家的乡村产业发展实践中,提炼其经验的共性和差异性,不仅能够更好地博采众长,从不同的国家乡村产业发展历程和有成效的实践中获得启发,还能够观察不同国家如何根据形势,因地制宜、分类施策,从而取得乡村产业发展的效果,最终得出有助于中国乡村产业发展的启示。

2 国外乡村产业发展实践

本文选取了来自亚洲(日本、韩国)、欧洲(荷兰、法国)以及美洲(美国、加拿大)的具有一定代表性的6个国家。其中,日本、韩国作为亚洲国家的代表,在诸多方面与中国具有相似性,如相似的文化底蕴、人多地少的基本国情等;欧洲国家最早开启了工业化进程,也最早开始进行乡村发展的探索,形成了丰富的先进经验,荷兰和法国是较早开展乡村景观规划的欧洲国家[9];美洲国家中,美国推进乡村发展的过程历经了80多年时间[10],加拿大乡村建设亦经历了兴衰历程[11],两者作为现代农业大国均能够为中国乡村产业发展提供重要启发。

2.1 亚洲国家:日本、韩国

2.1.1 日本

日本是一个人多地少、自然灾害频发、农业资源禀赋非常稀缺的国家。1986年,明治政府废除了封建制度,以促进农业发展。20世纪初至20世纪30年代,受战争、经济危机影响,日本农业发展衰退[12]。日本政府为缓解农业发展的衰退,减轻农民负担、保障农民利益,制定《稻米法》,保护稻米价格;废除了土地封建制度,租佃调节,创设自耕农,实行农地私有。20世纪40年代至20世纪50年代,在第二次世界大战结束后,战败的日本农村农业生产停滞、耕地面积狭小且分散。提高土地利用率、提升农民组织化程度成为该时期日本农业发展的目标。因此,日本通过开展土地改良运动提高土地利用率,通过组建农业协同工会提升农民组织化程度。20世纪60年代至20世纪末,日本在城市化进程中,为了能够最快完成以都市为重心的工业现代化,将都市和农村(地方)分离,优先发展都市,导致工业和农业的不均衡发展越发严重,不少乡村社会问题产生[13]。对此,日本在1961年制定了《农业基本法》,主要目的在于促进农业生产,确保农业产量。随着农村劳动力的分化、转移而进行了政策调整,在1999年发布新农业基本法——《食物、农业、农村基本法》,树立农业的多功能开发、可持续发展和农村振兴理念[14]。至此,日本农业迅速发展,现代化农业模式初步建成,乡村产业发展取得了不错的成果。基于日本乡村产业发展实践,日本乡村产业的发展实则是以“六次产业化”的发展为导向,结合配套的政策措施共同促进乡村产业发展。

(1)以“六次产业化”为核心推进乡村产业发展创新。

“六次产业化”是指农村第一、第二、第三产业之和,旨在通过农业生产向第二、第三产业延伸,通过三产融合,构建完善的农业产业链[15]。据此,日本政府整合经营计划,推进农业、工业、商业充分发展合作,以工带农、以商促农,运用工商业带动产业融合发展,促进农业产业链和价值链的延伸[16]。由此,日本乡村产业发展进行了一些调整和创新,主要表现为:①发挥区域优势,打造特色农产品的产业基地,如水产品基地(姬岛村、鹤见町)、菇产业基地(大田村、国见町和潼町)、草莓产业基地(佐伯市、挟间町)等[17];②通过发展本地农产品加工、开设直销店、发展观光农园以及农家餐厅等,促进产业链延伸,提升农业价值链,既能更好地迎合消费者需求,又能将外流的产品附加值和就业岗位内部化,还促进了产业集群效应的实现[18];③地产地销,即当地生产的农产品在当地消费,一是以本地产品为加工原料以代替外地引进的产品,二是以本地加工产品代替原料产品输出,将加工、流通、消费等环节内化于农村地域内部[19]。

(2)配套政策的有力保障。

日本政府除了出台《农工商合作促进法》(2008年)、《城市农业振兴法》(2015年)等政策加强支持外,还推出了一系列财政补贴,如对新产品开发和市场拓展的支出补助从1/2增加到2/3,对新的农产品加工、销售所需的设备购买建设支出给予50%的补助[19]。在资金上,日本公库设立专项资金支持“六次产业化”相关经营主体发展,包括农业经营基础强化资金、农业改良资金、食品流通改善资金、农林渔业设施资金等[20],同时根据行业设立农业、林业和渔业产业成长基金[16]。在法律上,2011年《六次产业化、地产地销法》的颁布标志着日本首次以立法的形式将发展“六次产业化”定位为其当前农业政策的重要战略方向之一[21]。在智力支持上,日本在普通高中便设立了农业教育课程,而一般性的综合大学也大都设有农学部,推进了涉农人才培育,并设有全国性的农业科研试验网,加强创新性技术研发和保护,重视研发开发和成果利用。

2.1.2 韩国

韩国的国情与日本大致相似,同样是人多地少、农业资源禀赋较为稀缺的国家。20世纪50年代,朝鲜战争期间,韩国的经济受到重创。20世纪60年代,为了促进经济复苏,韩国实行了两个经济开发五年计划,助推韩国农业走向正轨。但韩国的城乡差距还是在10年间急剧拉大,农业生产难以维持农户生计,乡村人口大规模涌向城市,乡村人口存在严重的季节性失业问题。于是,在20世纪70年代,政府发动了一场由上至下进行动员的综合性乡村发展运动——“新村运动”[22]。“新村运动”的组织有序性、规划科学性、政策有力性,有效地推动了乡村产业发展。

(1)“新村运动”是自上而下的组织动员。

“新村运动”由韩国民政部负责计划和执行,中央其他部门则被列入支持性机构,并成立“中央新村运动咨询与协调委员会”,负责政策制定工作,以协调中央各部门[8]。这种模式被道、市、县各级政府以及最基层的行政镇层层复制,而每一个乡村社区(村庄)则成立一个村发展委员会,负责本村“新村运动”的组织执行,并由政府任命一名公务人员作为“新村运动”的领导人。此外,村民大会还会选出两人作为“新村领袖”,志愿服务于“新村运动”,为运动的开展建言献策[23]。

(2)“新村运动”对产业的促进作用。

“新村运动”的第二阶段以发展生产和增收项目为主,除了完善农田水利、市场渠道和设施等建设,还发展养殖业和畜牧业,推广农业新技术和高产优质品种,建立新村工厂(村办企业)发展非农产业,新增有薪酬的就业机会等项目[8]。

(3)六次产业政策在韩国的本土化。

韩国的乡村产业发展主要是借鉴了日本“六次产业化”的发展思路。一方面,政府引导乡村建设农产品生产与加工工厂,形成乡村工业园区,发展集生产、加工、销售等为一体的现代农业经营模式[24];另一方面,以当地农村或农民作为改革的主体,整合当地的自然资源、人力、文化资源,促进产业化的升级创造,从本质上改变农业发展的模式[16]。政策支持上,韩国在金融、市场、外贸、设施、景观、地域开发、技术研发、评估等方面出台了86个与六次产业相关的支援政策[7]。2015年,韩国农林畜产食品部颁布了《农村融复合产业培育及支援法》,在农村融复合产业培育及支援计划的实施、农村融复合产业基础设施建设及支援、农村融复合产业地区认定及培育等方面为韩国农村融复合产业的发展提供了法律保障[25]。

综上,由于亚洲国家的乡村产业发展大多立足于以家庭经营为主的传统农业,相对分散,较难实现规模经济,因而其乡村产业发展的重心在于通过产业链的延伸实现产业增值,如日本推行“六次产业化”发展,韩国也据此推进农村融复合产业培育。同时,分散经营导致乡村产业发展内生动力不足、相对缓慢,更依赖政府自上而下实施有关举措,从资金支持、法律支持、智力支持等多维度保障乡村产业发展。

2.2 欧洲国家:荷兰、法国

2.2.1 荷兰

荷兰的农业发展受自然环境制约较大。在气候方面,荷兰处于高纬度地区,阳光照射不足,不利于大田作物的种植生长;在地形方面,荷兰多为低地,土地容易受到海水泛滥的威胁,影响着农业的发展;在土地资源方面,土地资源受限,能发展农业生产的空间有限[12]。19世纪后半期至20世纪40年代,荷兰政府加强农业干预与保护力度,促进了农业合作组织的发展,为农业进一步发展奠定了基础。20世纪50年代至20世纪80年代,荷兰通过调整农业结构,形成了以园林业和畜牧业为主的农业结构,随后,又通过调整农业生产结构,缓解了土地资源短缺的状况。20世纪80年代至21世纪,“链战略行动计划”的实施和创意农业产业链模式的实施,让荷兰成为欧盟农业高度发达的国家,土地生产率世界第一、

设施农业世界一流、农产品出口贸易总量位居世界第二位[26]。20世纪初,荷兰政府强化政策对于产业链和价值链的试点项目的扶持力度,进一步推动其农业产业各个环节的有效联动和协同,形成完善而系统的产业体系。

(1)“链战略行动计划”的实施对农业提档升级的作用。

荷兰的“链战略行动计划”围绕创意农业产业链,推行专业化和规模化生产,加强对农业产业链的协作和整合,将农作物的产供销融为一体,实现农业、工业和商业的有机结合,形成了风险共担的利益共同体,共享产业链的积聚外部效应[26]。荷兰以集约化、专业化、高新技术与现代化管理模式为特点,深度融合农村一二三产业,在高效的农业产业链基础上打造了产业集群,创造了荷兰农业的一个个奇迹[27]。以荷兰园艺业为例,已经形成了包括研究开发、生产组织、市场营销到物流管理的高效完整产业链网络,有很强的市场竞争力,特别是荷兰花卉产业,其鲜花销售量能占世界70%之多。荷兰还借鉴花卉产业经验,按集群模式生产优质蔬菜等[1]。

(2)重视科技兴农。

为了克服资源匮乏劣势,荷兰引入先进的科学技术,采用先进的装备和精细化设施,大力发展温室农业,提升农产品品质和科技含量。以花卉产业为例,在研发和育种上,每一种花都设有专业的育种公司进行研发;在生产环节上,荷兰采用现代化温室栽培技术,利用电脑控制,对播种、栽种、收获和包装的各个环节都采用机械化作业,努力提高产量;在储存和销售环节上,荷兰花卉有专业的冷库储藏技术;在运输环节上,荷兰发达的航空物流为农产品的运送提供了便捷的途径[26]。

(3)强调农业社会化服务的供给。

为了更好地提供农业发展的社会化服务,荷兰在1874年就成立了消费合作社,而后逐渐发展,从分散到集中,既有综合性的,又有专业性的,更好地对农业的产供销进行全程服务,形成了完善、高效、便捷的农业社会化服务体系[28]。且相对于其他农业强国,荷兰的农业生产服务业发展水平也比较高,社会和个人服务业、批发零售贸易业、商务服务业占农业总投入的比重较高[29]。

2.2.2 法国

法国拥有较好的农业资源禀赋,是欧盟最大的农业生产国,也是世界主要的农副产品出口国。法国农业产业能取得今天的成果,也经历了由弱到强的过程。19世纪50年代之前,法国农业以小农经济为主导,农业整体发展缓慢,农业产品品种较为单一。随着市场经济的发展与工业革命的推动,法国农业也从传统的小农经济转向资本主义商品农业。法国乡村产业的快速发展主要是从20世纪60年代开始,乡村发展理念转变为提高国民福祉,促进城乡、人与自然和谐发展,注重农业可持续性以及农村社会经济的多元化[5]。在产业发展上,法国通过统筹规划、三产融合、科技引领推动乡村产业深层次、高标准地综合性发展,实现农业农村的现代化。

(1)科学统筹规划,形成产业布局。

为了推进农业产业发展,法国加强了农业用地管理,全面推进农业生产的规模化、专业化。20世纪60年代,法国的家庭分散经营逐渐减少,转变为以规模农场、合作社以及农业公司经营为主,并且各经营主体面积平均在200公顷以上,规模经营农用地占据全国农用地总面积的93%[2]。同时,法国按照“平原发展种植业,丘陵发展畜牧业,山地发展果蔬业”的生态适应性要求,进行了产业布局规划,最终形成了以巴黎盆地为中心的粮食生产区、南部山地果蔬区和西部高原畜牧区三大重要产地[30]。

(2)三产融合组成产业利益共同体。

法国在乡村产业发展中,强调联合农业相关部门,如工商、物流运输、金融等部门构建利益共同体,进而发挥技术、资本的集聚效应。另外,以传统种养业为基础,通过特色农产品和参与式、体验式休闲农业发展乡村旅游产业,延伸农业产业链,并从其中衍生的餐饮、住宿等全方位的配套服务产生经济收益。

(3)培育乡村人才,提升产业科技含量。

为了应对乡村人才流失,法国大力发展涉农职业教育,从资格认证和优惠政策两个方面激励农户参与职业教育和培训,并吸引各类人才下乡创业就业。法国专门从事农业技术教育的机构有1 000家左右,教育内容覆盖农作物栽培、畜牧、农产品加工、物流运输和环境保护等。科研方面,法国政府直接给予高达25亿欧元的财政预算,并以问题导向、市场导向,组建一支数量庞大、类型多样的农业科研队伍[31]。

综上,由于第一次工业革命发生在欧洲,为欧洲国家创造了良好的科技基础,因而欧洲国家的乡村产业发展能够更好地凭借科技手段进行农业产业开发,并实现增值。荷兰的“链战略行动计划”就很好地诠释了科技兴农的路径;法国借助产业科学技术、科研队伍的投入,也实现了乡村现代化发展,形成高标准、深层次的乡村产业发展格局。

2.3 美洲国家:美国、加拿大

2.3.1 美国

美国的农业资源非常丰富,人均耕地面积大,是全球农业最强大的国家,不管是农业生产力还是农业产业链,都具有很强的市场竞争力。其农业产业化可以划分为三个阶段:阶段一是19世纪60年代至20世纪30年代,土地向资本方集中,农民转为产业工人,由规模化生产实现农业产业的转型升级;阶段二是20世纪40年代至20世纪70年代,农业机械设备的普及与运用,为农业注入高科技的力量;阶段三是20世纪80年代至今,现代科技与智能技术的应用,实现农业产业链的前后延伸,以及农业价值链的拓展[32]。总体而言,美国农业产业发展依赖于农业企业化经营转型、农业科技的力量以及政府的保障性措施。

(1)农业企业化推动农业专业化发展。

土地的农民私人所有制推动了美国家庭农场的迅速扩张,但在市场经济的优胜劣汰以及设备农业的可得性中,农业经营单位逐渐转变为以股份公司为主[33]。在市场分工不断深化下,农业企业经营的专业化水平也不断提高,不仅体现在不同的农产品集中连片的生产区域,还体现在每个农场专门生产某种特定农产品或进行某种农产品特定环节的生产经营,由此形成了分工细致,但相对完整的产业体系。

(2)农业科技带动农业产业链变革。

从19世纪后期开始,农业生产的机械化、生物技术、信息技术等发展,促成了美国农业的“绿色革命”。为了进一步发挥科技的力量,美国构建了以大学为主导的技术研发推广体系,通过政府拨款、公益基金、市场主体资助等多种资金渠道支持农业技术研发和推广,并通过有效的激励机制、绩效考核机制和成果转化收益机制,确保科技研发和推广人员的稳定性[34]。

(3)政府的保障性措施推动农业发展。

一是从法律层面奠定农业发展的重要地位,明确了农业发展方向,激励资本投资农业产业;二是提供有力的农业保护和支持政策,从农业科研、教育、森林、能源等多方面保障了农民的优惠权益,并建立农业发展的信贷基金制度维持农场资金的有效运转[33];三是构建完善的农业补助政策,以直接补贴、反周期补贴、灾难援助、交易援助贷款、出口补贴等保障农场主基本收益、维护农业生产安全。

2.3.2 加拿大

加拿大地域辽阔,农业资源丰富,农产品出口量居世界第三位,是全球农业高度发达的国家之一。20世纪40年代,加拿大基本实现了农业机械化。20世纪50年代,加拿大从粮食进口国转变为粮食出口国,逐步形成发展优势产品。20世纪60年代,加拿大基本实现了农业现代化发展[35]。现代农业成为加拿大极具优势的产业之一。总体而言,加拿大农业的现代化主要得益于政府的有力推进,从法律法规、政策支持、资金投入等全方面促进农业现代化发展,以及农业与其他关联产业的紧密结合。

(1)政府统筹下的现代农业发展。

加拿大推行发展生态农业,在20世纪50年代就开始推行耕地保护性技术,制定《草原农场复兴法》《环境保护法》等法律法规,还成立了农业环境保护机构,构建了农业用地补偿机制,从多个层面保障生态农业发展。为了促进农业的规模化,由政府因地制宜进行统一的规划,培育规模经营主体,进行集中种植(养殖)。也正由于生产的集中化、专业化,病虫害防治、良种选育、检疫检验、营销管理等活动更有针对性,又进一步强化了加拿大各区域农业生产的规模效应。

(2)为农业发展构建完善的支持政策体系。

自2000年以来,加拿大就推出了针对商业农场的商业风险管理,具体包括:①农业稳定计划,旨在提供农场收入保险;②农业投资计划,旨在保证农场经营的现金流动性,开设农场特定账户,并由政府进行等额配套;③农业保险计划,旨在缓解生产所面临的自然风险;④农业恢复计划,旨在提供事后的灾后援助计划;⑤农业风险支持计划,旨在支持研究农业领域的创新项目试点计划[4]。

(3)农业与关联产业紧密结合。

为了促进农业产业发展,加拿大将农业与食品加工业、贸易紧密结合,由此发挥产业链延伸的乘积效应。2000年统计数据显示,加拿大食品加工业和贸易所创总产值和劳动就业机会均达到传统农业的5倍。在具体的产业化发展中,加拿大通过“合作社 农业生产者”“专业协会 农业生产者”的模式,建立生产、加工、管理和销售等多环节相连的产业链;通过订单农业,建立企业与农业生产者之间的联系,订制与市场需求相适应的农产品也使农业生产具有一定的靶向性,促进了农产品的商品化程度,有利于提高农业经济效益[36]。

综上,得益于资源禀赋优势,美国和加拿大可以形成专业化的农业产业发展模式,提升土地生产率与劳动生产率,进而实现规模效应。此外,专业化的社会分工,亦能通过产业链、价值链实现资源整合、产业整合,从而构建起现代化乡村产业体系,有效地推进乡村产业发展。

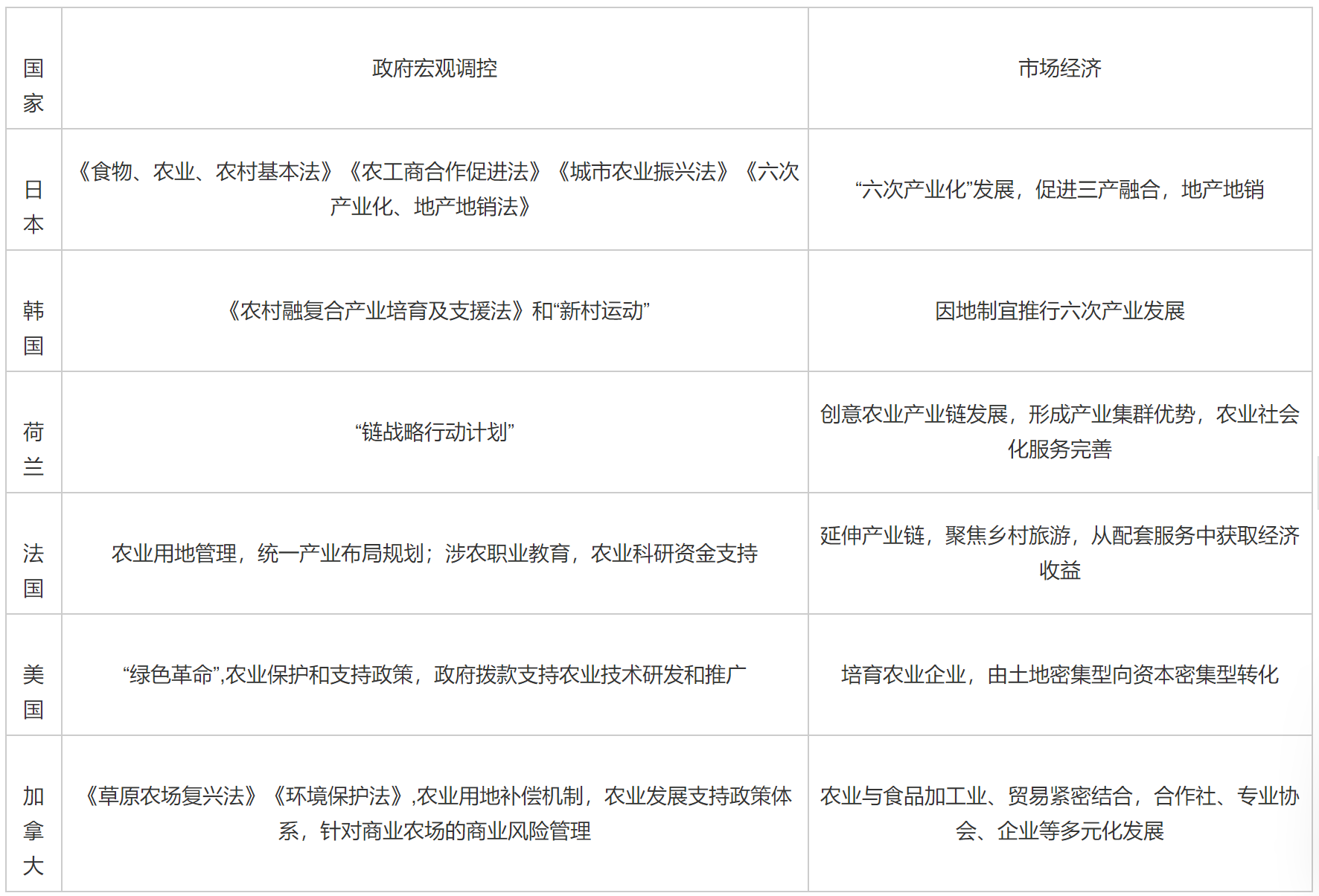

总体而言,以上6个国家关于乡村产业发展的举措可以总结归纳如表1所示。

表1 6个国家乡村产业发展举措

3 国外乡村产业发展的经验总结

不管是与中国资源禀赋、文化背景比较接近的日本、韩国,还是农业高度现代化、规模化的欧美国家,其乡村产业发展都取得了一定的成效。这6个国家的乡村产业发展经验既有共通之处,又有结合具体国情的差异之处。

3.1 乡村产业发展的经验共性

从这6个国家的乡村产业发展路径来看,其成功得益于政府“有形的手”和市场“无形的手”双管齐下,构建了宏观调控有度、市场机制有效的乡村产业发展环境,由此很好地支持了乡村产业的升级转型,更重要的是激活了微观主体高质量参与乡村产业发展的内生动力。

第一,政府进行有效的宏观调度。

农业本身就因自然依赖性较强而成为高风险性的领域,又因其生产经营所具有的季节性、时令性、周期性等局限性,导致处于弱势处境,而且其具有较强的外部性,更需要政府的扶持。因而,各国政府运用法律手段、经济手段、行政手段、财政手段等,从法律层面、政策层面、资金层面对于农业发展给予了大力支持,从农业保护与支持政策改善农业的抗风险能力,营造农业产业较好的投资环境。而且政府也对产业进行了统筹规划,优化产业布局,对涉农产业进行引导和监管。然而,政府对于农业的保护与支持政策只是为农业产业的发展提供了基础性的保障,能够在农业产业发展初期给予一定的帮助,要真正推进农业产业发展,形成稳定有效的盈利能力并不能完全依赖于政策的扶持,还需要市场经济的力量。

第二,引入市场机制,提升农业产业竞争力。

在农业产业发展过程中,一方面,上述各国政府通过购买服务、农业信贷、农业保险等对农业进行更有效率、更有针对性的帮扶;另一方面,完善农业市场体系,培育农业企业、农业合作社、家庭农场等,打通农业要素市场、农产品市场和消费市场。在市场导向下,市场竞争机制、供求机制、价格机制等将倒逼农业企业与其他经营主体不断调整、优化农业产业结构,提升农产品质量,延伸农业产业链、价值链。并且,市场经济的发展以及市场主体的逐利性,也会使得农业经营主体更有动力采纳新技术,以名优特产形成差异化的市场战略,从而增强自身的市场竞争力而盈利,激活了农业领域微观经营主体的内生发展能力。

综上所述,可以将上述逻辑归纳如图1所示,即政府力量和市场力量共同推进了农业产业的发展。

图1 6个国家乡村产业发展逻辑

3.2 乡村产业发展的经验差异

这6个国家的乡村产业发展路径显示了,在不同的发展阶段,基于不同的基础环境、市场环境、文化环境等,需要实施差异化的乡村产业发展战略。

第一,从发展阶段来看,乡村产业发展可以主要划分为以传统种养业为主的阶段、初级工业化阶段、多元化发展阶段、现代化产业发展阶段。其中,以传统种养业为主的阶段,重点在于提高农业生产效率,而提高效率的途径也是多元的,需要因地制宜。例如,日本、韩国主要面临的是分散化的小农经营问题,采取的策略是成立专业合作社或协会来组织农业生产,或者为农业产业发展提供服务,进而提升其组织化程度;而美国、加拿大农业生产资源有比较优势,则实施专业化策略,形成专业化分工,采取现代化农业生产技术和手段,从有效的分工和规模经营中谋得发展。要迈向初级工业化阶段和多元化发展阶段,主要依赖于政府对于市场主体的培育,如日本、韩国两国政府大力引导乡村围绕农产品加工,建设乡村工业园区;而欧美国家则以资本密集型为主导,扶持规模经营的农场主,延伸产业链,推动多元化的乡村产业发展。要进入现代化产业发展阶段,一方面,主要依赖现代化农业科技,包括科研技术的投入、科研人员的培养、相关产业链的整合等,如荷兰正是在技术基础、产业基础相对成熟的前提下,实施“链战略行动计划”;另一方面,在于乡村产业发展理念的转变,如法国乡村产业发展转为强调人与自然的和谐,重视农业的可持续性。

第二,从发展环境来看,资源环境对于乡村产业发展具有非常重要的影响。例如,日本、韩国两国产业发展基础一个显著的特点就是人多地少,乡村产业发展战略重于发挥劳动力优势,发展劳动密集型产业,并注重土地集约型技术的应用;而欧美国家劳动力相对较少,则倾向于采用机械化技术去弥补劳动力短缺弊端,采取的是资本密集型策略发展乡村产业。从市场环境来看,以小农经济为代表的日本、韩国两国,分散化的农业经营导致专业化分工发展相对缓慢,且由于自给自足模式的大量存在,农产品市场经济、农产品物流行业等并没有那么完善,因而其乡村产业发展过程中,强烈依赖于政府营造市场经济发展基础;而欧美国家的乡村产业发展,资本导向较强,政府更多是从制度、法律、服务等方面提供支持。从文化环境来看,由于精耕细作的农业传统,日本、韩国两国更倾向于以村集体为单位进行合作,推动产业发展;而欧美国家则以农场主为主导,发展的独立性较强,也导致政府在乡村产业发展中的职能发挥存在一定的差异性,另外,欧美国家的科研成果社会化转化率比较高,科技创新的重视度较大,也能够在乡村产业发展中发挥更大的作用。

4 中国乡村产业发展存在的问题与国外经验借鉴

结合国外乡村产业发展的经验,对中国乡村产业发展中存在的问题进行分析,找到发展中国乡村产业的突破点,因地制宜借鉴国外有益经验,助力中国乡村产业可持续发展。

4.1 中国乡村产业发展存在的问题

产业兴旺是乡村振兴的基石。在此,结合国外乡村产业发展经验,分析中国乡村产业在发展过程中存在的主要问题。

第一,监管机制有待加强。

乡村产业的发展离不开政府的监管,如果没有建立完善的监管制度体系,会给乡村产业发展带来负面影响。2021年6月,《中华人民共和国乡村振兴促进法》正式施行[37]。其中,关于乡村发展的监督检查,主要是从政府层级对乡村振兴工作进行监督检查,条例内容较为宽泛,缺少关于乡村产业发展监管的法律制度体系。

第二,科技创新能力不足。

高新技术是发展现代化农业的驱动力,科技创新更是乡村产业发展源源不断的动力。2021年11月,《“十三五”中国农业农村科技发展报告》发布中国农业科技整体实力进入世界前列,农业科技进步率达到60%。然而,早在2003年,美国的农业科技贡献率就已经突破了60%[38],日本更是高达70%以上[39]。由此可见,中国的农业科技贡献率还有提升空间。

第三,乡村产业投资力度不足。

乡村产业的发展离不开资金的支持,国家财政的投入是发展乡村产业资金的主要来源。2010—2016年,国家各级财政支出中投入“三农”领域的财政资金占比为15%左右,包括农村基础设施建设、农村教育、农民保险等“三农”领域的投入[40]。由此,这一比例相比于国外农业农村的投入,还是存在较大差距,而投入不足可能会影响乡村产业发展所需要的基础设施建设、科技研发等。

第四,乡村产业品牌体系不完善。

乡村振兴靠产业,产业的振兴靠品牌[41]。2018年,农业农村部发布《农业农村部关于加快推进品牌强农的意见》,文件强调“品牌强农是推进农业供给侧结构性改革的现实路径”[42]。然而,全国有近3万个乡镇,仅有399个“一村一品”示范村镇[43],532个中国美丽休闲乡村[44]。可见,中国特色农产品、休闲农业的品牌建设还有待加强。

4.2 国外乡村产业发展经验借鉴

从覆盖亚洲、欧洲和美洲的日本、韩国、荷兰、法国、美国、加拿大6个国家乡村产业发展的经验来看,政府和市场的有效结合能够对乡村产业发展起到至关重要的作用,表现为政府的宏观调控优化了乡村产业的发展环境,而市场经济的效率导向则激活了农业经营主体的内生发展动力,两者共同促进了乡村产业的发展。6个国家的乡村产业发展历程和探索实践给中国乡村产业带来了不少启示,然而值得注意的是每个国家的乡村产业发展都是基于一定的政治、经济、文化环境,因而在借鉴其经验时,不能直接照搬其发展举措,而需要充分考虑国家之间的差异性。现阶段,中国乡村产业在乡村振兴战略的推动下得以迅速发展,但仍处于巩固拓展脱贫攻坚成果的过渡期,脱贫地区和非贫困地区还存在一定的发展差距,在全面推进乡村产业的发展过程中更要注意因地制宜、分类施策。为此,结合前面6个国家的经验,本文从以下4个方面提出促进中国乡村产业发展的建议。

(1)完善法律政策,建立监管机制。

健全的法制是乡村产业发展的根本保证。与其他国家相比,中国乡村基础环境存在人多地少、耕地面积不足、人口老龄化等问题。因此,可在借鉴国外颁布的促进乡村产业发展的政策时,综合考虑国家基础环境因素。尽管2021年《中华人民共和国乡村振兴促进法》已颁布,但是该法律目的在于促进乡村振兴,更多是建议性的条款,具体的内容边界、标准等并不是很明确,法律约束力并不是特别强。因而,还需进一步细化法律内容,各个地方应该因地制宜,细化乡村振兴的任务目标,进一步增加、细化服务乡村产业发展的内容,形成地方性的法律法规,以增强法律的适用性。由此,以法律的形式完善农村产业发展的监督机制,确保各项政策的有效实施,为乡村产业发展保驾护航。

(2)加强农业科技创新,延伸农业产业价值链。

乡村产业高质量发展是提升农业竞争力的重要途径,表现为节本增效、绿色安全等,而这些均依赖于科技创新。上述6个国家的实践经验也说明,有效的技术运用,不仅能够带来很好的经济效益,更能提升生态效益、社会效益。目前,中国农业现代化程度低,较多家庭农业仍采用传统农业耕种方式,农业产业链单一,科学技术在农业生产、流通、销售过程中的运用不充分。为此,应当建立政府引导下的“企业—科研单位—社会力量”三位一体的创新机制:一方面,以国家农业科技创新联盟为载体,重点关注产业、企业或者地方农业产业发展中的关键技术性难题;另一方面,以企业为主体,促进企业与高等学校、科研机构等实现产学研协同。通过新技术、新品种、新装备、新产品研发,有效推进智慧农业、生物种业、设施农业、绿色农业投入品、农产品加工等领域创新,延伸乡村产业价值链。

(3)政策与市场合力共建多元化的融资渠道。

中国社会主义市场经济体系已基本建成,但乡村的市场经济并不健全。农业的产业特性决定了农业并不是很受资本的青睐,更需要国家综合运用财政、金融等政策措施,给予乡村产业发展充分的金融支持和服务。一方面,可以建立政府性融资担保机制,完善乡村资产抵押担保权能,健全多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系,确保满足乡村产业发展的融资需求;另一方面,引导市场性金融机构、农村中小金融机构,创新金融产品,提升金融服务能力,为乡村产业发展提供更有保障的融资渠道和金融服务。

(4)因地制宜发挥优势,打造特色乡村产业。

与其他国家不同,中国是一个传统的农业大国,乡土文化浓厚,乡村的文化习俗影响着乡村的机构变迁、行为和心理变化等,在发展中国乡村产业时,很难摆脱既有的“路径依赖”。实际上,中国几千个农村都拥有差异化的资源和生态优势,而在保留自身特色的基础上发展产业,不仅能摆脱既有的“路径依赖”,还能避免“千篇一律”,缓解结构趋同性问题,从而减少同质化竞争。为此,需要在乡村产业发展中强化市场导向,倒逼新型农业经营主体通过特色化、专业化经营,合理配置生产要素,促进乡村产业深度融合,形成因地制宜的乡村产业发展模式。例如,可以按照产业融合特点,形成以第一产业为主的特色农产品优势区、标准化生成基地,并在此基础上发展绿色生态型产业、农旅融合型旅游产业;也可以发展以第二产业为主的现代农产品加工业、乡村手工业,支持现代农业产业园、农业科技园等建设;还可以发展以第三产业为主的红色旅游、近郊休闲旅游、康养旅游、文旅融合型旅游以及乡村物流、电子商务等乡村产业。

参考文献:

[1]高升,洪艳.国外农业产业集群发展的特点与启示:以荷兰、法国和美国为例[J].北京农业,2013(35):28-33.

[2]谭金芳,邓俊锋,胡明忠,等.论法国发展现代农业的经验与启示[J].河南工业大学学报(社会科学版),2016,12(2):8-11.

[3]李翔.加拿大农业发展经验及对中国的启示[J].世界农业,2020(4):60-65.

[4]王克.加拿大农业支持政策和农业保险:发展和启示[J].世界农业,2019(3):56-62.

[5]汪明煜,周应恒.法国乡村发展经验及对中国乡村振兴的启示[J].世界农业,2021(4):65-72.

[6]姜长云.日本的“六次产业化”与我国推进农村一二三产业融合发展[J].农业经济与管理,2015(3):5-10.

[7]马源,梁恒.国外农村产业融合发展政策解读及启示:以韩国六次产业为例[J].江苏农业科学,2021,49(1):1-6.

[8]石磊.寻求“另类”发展的范式:韩国新村运动与中国乡村建设[J].社会学研究,2004(4):39-49.

[9]赵永琪,田银生,陶伟.1994—2014年西方乡村研究:从乡村景观到乡村社会[J].国际城市规划,2017,32(1):74-81.

[10]胡月,田志宏.如何实现乡村的振兴?:基于美国乡村发展政策演变的经验借鉴[J].中国农村经济,2019(3):128-144.

[11]彭兵.通向城乡衔接的乡村社区能力建设:自加拿大新乡村建设运动生发[J].社会科学辑刊,2010(4):63-66.

[12]张辉,王静,吴东立,等.典型国家农业农村现代化理论与实践研究[M].北京:科学技术文献出版社,2019.

[13]丛晓波.现代日本乡村振兴政策推进及乡村治理[J].学习与探索,2021(2):34-41.

[14]倉嶋清次.農村政策の新な展開[J].地域学研究,1999,30(1):313-319.

[15]今村奈良臣.地域に活力を生む,農業の6 次産業化[M].东京:21 世紀村づくり塾,1998.

[16]李玉磊,李华,肖红波.国外农村一二三产业融合发展研究[J].世界农业,2016(6):20-24.

[17]王鹏,刘勇.日韩乡村发展经验及对中国乡村振兴的启示[J].世界农业,2020(3):107-111.

[18]张永强,蒲晨曦,张晓飞,等.供给侧改革背景下推进中国农村一二三产业融合发展:基于日本“六次产业化”发展经验[J].世界农业,2017(5):44-50.

[19]祝捷,黄佩佩,蔡雪雄.法国、日本农村产业融合发展的启示与借鉴[J].亚太经济,2017(5):110-114.

[20]卢永妮,林啸轩.日本政策性金融支持农村产业融合的经验及启示[J].世界农业,2019(11):41-47.

[21]小田滋晃,長命洋佑,川﨑訓昭,等.六次産業化を駆動する農企業戦略論研究の課題と展望 - ガバナンスとコンフ リクトを基調として[J].生物資源経済研究,2014,19:73-94.

[22]PARK.Saemaul[M].KoreaTextbook Co.,Ltd.,1979.

[23]RONDINELLI D A.Developmentproject as policy administration[M]London and New York:Methuen,1983.

[24]朱红根,宋成校.乡村振兴的国际经验及其启示[J].世界农业,2020(3):4-11.

[25]金光春,胡胜德,杨树果,等.韩国“农村融复合产业”培育及支援法律制度分析[J].世界农业,2017(8):118-122.

[26]付晓亮.荷兰“链战略行动计划”的基本特征、可取经验及对中国农业产业化的启示[J].世界农业,2017(11):213-217.

[27]赵霞,姜利娜.荷兰发展现代化农业对促进中国农村一二三产业融合的启示[J].世界农业,2016(11):21-24.

[28]肖卫东,杜志雄.家庭农场发展的荷兰样本:经营特征与制度实践[J].中国农村经济,2015(2):83-96.

[29]陈凯,刘煜寒.中外农业生产服务业发展状况的比较分析:基于投入产出表的实证研究[J].经济问题,2014(5):92-97.

[30]陈新.国外乡村建设对我国欠发达地区乡村振兴的若干启示[J].乡村科技,2019(30):8-10.

[31]刘康.法国是如何成为世界农业强国的[N].中国县域经济报,2017-09-25(3).

[32]陈彤.美国农业工业化发展与生态化转型研究[J].亚太经济,2018(5):80-87.

[33]周婕.美国农业企业化发展进程、经验及对中国的借鉴[J].世界农业,2020(6):87-91.

[34]罗鸣,才新义,李熙,等.美国农业产业体系发展经验及其对中国的启示[J].世界农业,2019(4):43-46.

[35]杭东.加拿大现代农业的主要特点[J].北京农业,2011(16):44-45.

[36]郭亨孝.加拿大农村现代化之路与中国农村发展[J].农村经济,2006(12):124-127.

[37]全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国乡村振兴促进法[J].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2021(4):676-685.

[38]光明日报《“十三五”中国农业农村科技发展报告》发布[EB/OL].(2021-11-22)[2021-11-27].http://www.gov.cn/xinwen/2021-11/22/content_5652387.htm.

[39]朱帆,余成群,俞宏文.西藏农业科技进步贡献率的测算1990—2015年[J].西藏科技,2010(10):22-26.

[40]张玉林.21世纪的城乡关系、要素流动与乡村振兴[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,36(3):18-30.

[41]于晓燕,李峰.品牌强农战略下农产品区域公用品牌发展对策研究[J].品牌研究,2020(4):91-92.

[42]农业农村部.农业农村部关于加快推进品牌强农的意见[EB/OL].(2018-07-20)[2021-11-27].

[43]农业农村部乡村产业发展司.第十一批全国“一村一品”示范村镇名单公示[EB/OL].(2021-10-20)[2021-11-27].

[44]农业农村部乡村产业发展司.2010—2017年中国美丽休闲乡村监测合格名单的通知[EB/OL].(2021-11-15)[2021-11-27].