作者:杜园园 苏柱华 责任编辑:蔡清华 信息来源:《南京农业大学学报(社会科学版)》2022年第2期 发布时间:2022-05-22 浏览次数: 24489次

【摘 要】通过分析珠江三角洲地区S村家庭成员关系,发现在集体经济分配制度与宗族文化伦理的双重影响下,家庭发展呈现以父子、婆媳关系为主轴,以夫妻、兄弟关系为辅轴,指针摆向父子关系轴的钟摆式特点。“股份量化到人、固化到户、户内继承”的集体经济收益分配制度,为原本以父权为主的宗族社会伦理提供了经济支撑,强化了父权的家庭伦理秩序。集体分配制度让父母掌握了具有较高价值的宅基地、房屋以及集体经济股权,子女在经济上依附父母,难以获得独立成长的机会,家庭发展面临内生动力不足问题。集体经济发达地区的产权制度深化改革,应强调集体经济组织的利益协调机制,侧重通过集体再分配保证家庭成员平等享受集体收益,以利于家庭良性发展。

【关键词】集体经济;宗族伦理;财产继承;家庭成员关系

一、问题的提出

家庭是社会的细胞,是社会治理的基础单元。在中国,家是一个功能性组织,除基本的生育功能外,兼经济、政治和宗教等功能,是绵续性的事业组织[1]。正因为此,中国家庭发展受到除生育之外的多种因素影响,其中最重要的是经济与社会文化因素。一些研究已表明,快速城镇化下,尤其是打工经济兴起后,家庭生计模式的变化影响了以父子、婆媳为主的纵轴以及以夫妻、兄弟为主的横轴家庭关系。例如,根据家庭生计模式的变化,学者提出了“家庭代际分工”“半工半耕”“老人农业”等概念[2,3,4]。李永萍[5]通过引入区域比较视角,分析了“半工半耕”在不同区域的表现,认为农民和土地的关系决定了“半耕”状态;农民和市场的关系决定了“半工”状态。以上研究推进了学术界对家庭主题的研究,生动展示了改革开放后的农村家庭的变化。然而,“家庭代际分工”“半工半耕”“老人农业”等研究概念主要呈现的是,农民作为个体自由进入劳务市场之后生成的新的生计模式对家庭发展的影响,其主要的研究样本是中、西部外出打工型农村,这就决定了此类研究结论在解释沿海集体经济发达地区的农民通过发展集体经济、以集体组织的形式参与市场之后,家庭发展变化上略显乏力。随着国家越来越强调发展新型农村集体经济,以及探索农村集体建设用地直接入市等政策,沿海集体经济发达地区的农村集体经济将会获得新的发展机遇,其经济总量会不断发展壮大,更多的农民和农村也会以集体经济组织的形式参与市场活动。在此背景下,对沿海集体经济发达地区的农民家庭进行研究显得尤其重要。

根据2019年广东省农村统计年鉴,2018年底,珠江三角洲村级经济联合社共24476个,组级经济合作社221224个,集体经济总收入920多亿元,其集体经济总量占全国集体经济总量的1/6。珠江三角洲地区的农民以集体组织的方式,以集体土地参与市场大分工,分享市场经济收益,以及实行全部分利到人的集体产权股份合作制改革,改变了农民家庭财产结构,形塑了与中西部农村不同的家庭发展机制。而在珠江三角洲地区的农村,村庄集体经济成为影响农民家庭关系发展的重要因素,但不是唯一因素。珠江三角洲地区虽然市场化程度高,但宗族伦理并没有因为现代观念而消失,相反在现行集体经济制度安排下,其弱化了经济功能而回归情感认同,成为粘合村民的有力载体。需要指出的是,这与福建乡村当下村庄公共活动活跃所形成的机制不同,福建乡村主要是同乡同业维系的经济联系折射到村庄公共领域,村民通过公共领域的活动巩固社会关系,这种公共活动主要服务于个体的经济活动[6]。

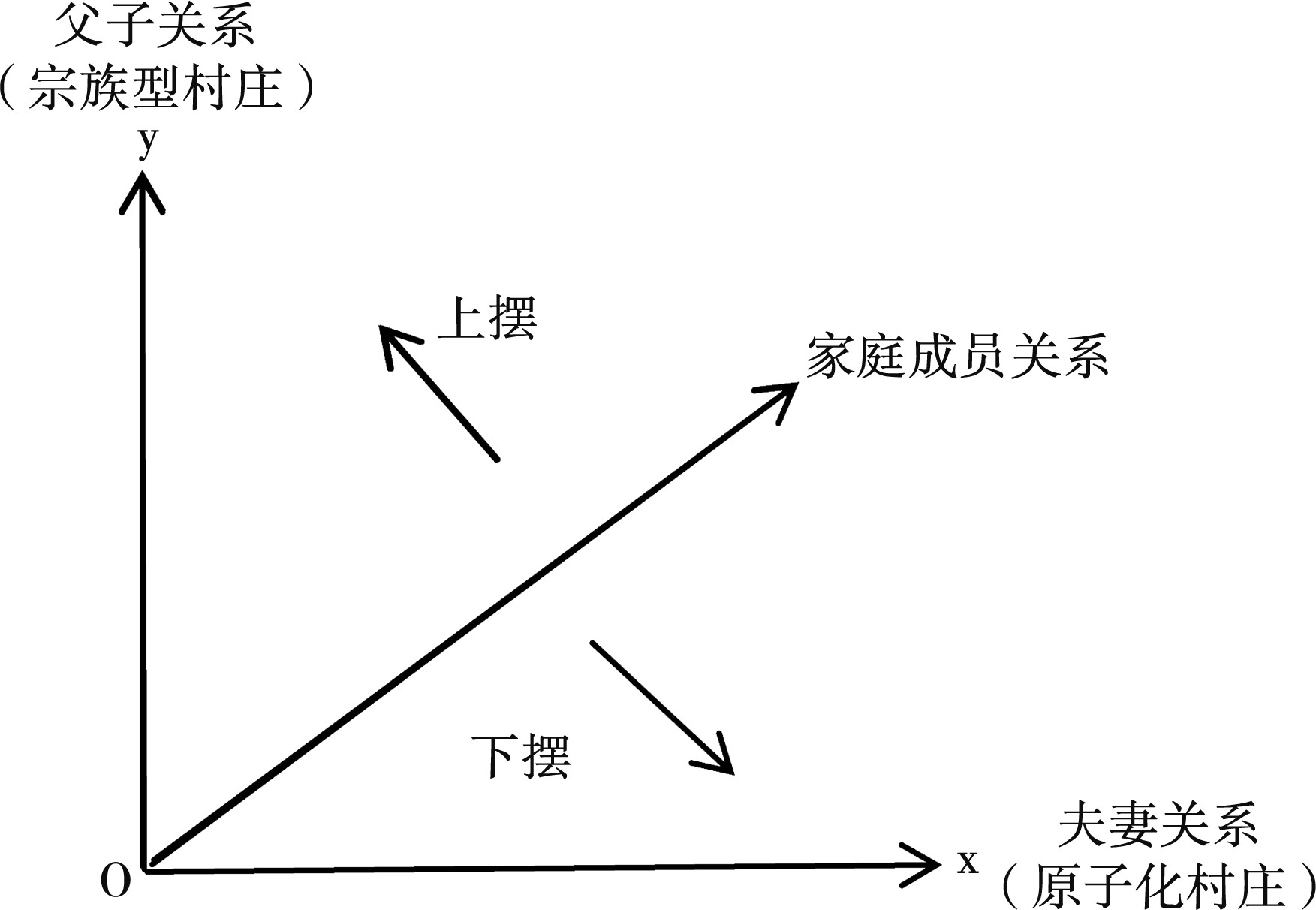

本文以珠江三角洲地区的S村为例,将家庭成员纵向关系中的父子(大家庭)作为纵坐标,横向关系中的夫妻(小家庭)作为横坐标建立坐标系来描述家庭发展特点。研究显示,在集体经济与宗族社会伦理的双重作用下,代表珠江三角洲地区农村家庭发展的坐标,其指针偏向纵轴,但具有钟摆式的特点。

二、宗族社会与集体经济

(一)发挥社会整合功能的宗族伦理

一条贯穿全村的河流,将S村自然分成三大片区。新中国成立后,三大片区被划分为10个村民小组,户籍人口共3千余人。全村有10多个姓氏,其中梅、陈、叶、周、胡为主要姓氏,并建有周氏和胡氏2个祠堂。祠堂翻新后变成村里的文化活动中心,是族人清明祭祀,青少年平时学国学、书法,老年人日常喝茶、聊天、打牌的文化休闲公共场所。

珠江三角洲地区的农村属于宗族性村庄。S村至今还保留了较强的宗族社会文化底蕴,村民对宗族的认同在村庄中起到了整合作用,日常能够生产出公共行为与舆论。虽然在同一姓氏中有的族人居住在不同村民小组,但在红白仪式上保留在五服范围之内。村民平时自觉地强调个体要主动参与、融入集体活动,为集体作贡献,而对于脱离村集体活动或与大部分村民意愿相违背的个体行为,村民会议论并对个体形成舆论压力。

宗族社会的村庄讲究规范。S村的宗族所形成的规章条文对村民的日常行为起到一定的规范作用,典型表现为人情消费一直遵循老传统,维持情感表达功能,没有因为市场经济而演变成人与人之间的竞相攀比[7]。红白喜事给礼钱也就是一个形式,金额普遍在50~100元,不记名,不入册。酒席根据家庭经济情况随村民自愿选择,有钱的村民请客多一点,酒席档次高一点,但基本不出五服;条件一般的则办得规模小一点,酒席档次低一点,范围不出三服。因此,本地的人情往来十分轻松且无压力。

宗族保留的一些仪式性活动也在不断强化村民的认同感。清明分烧猪肉是S村宗族祭祀活动的重要环节,正所谓“太公分猪肉,人人有份”。在村或者外出的族员脱下各种身份标签,通过参加祭祀活动享受祖先对每一个族员的庇护。它形塑了村民的行为、价值和集体感。这种宗族社会文化底色,成为影响家庭成员日常交往的基础。除此之外,S村共同的集体经济利益也对家庭发展产生影响。

(二)集体经济支撑下的家庭权力

1993年,S村所在的区开始对集体经营性资产进行“折股量化、配股到人”的股份合作制改革。1995年,S村的村民以土地入股成立集体经济股份合作社。凡年满18周岁的集体经济成员分2份股;未满18周岁分1份股,年满18周岁后自动增加为2份股。2001年S村进一步深化了集体股权改革,对新出现的成员,以家内继承的方式获得股份。从此,集体经济组织实行“生不增、死不减,入不增、出不减,户内继承”的股权分配制度。目前,S村依靠物业和厂房出租,每年大约2000万元收入用于分红,每股分红2500元。如果遇到征地,会直接提高当年的股份分红金额。例如,2012年S村村民分得3万元/股的征地款分红。

珠江三角洲地区的农村集体经济股权市场价值高。股权固化、户内继承的分配制度,意味着集体短期内不再重新分配资源,集体资源的分配权转移到了家庭内部。例如,宅基地作为村集体重要的土地资源,承载着成员的居住权,但在现有分配制度下,有宅基地需求的成员只能通过家内继承获得。加上珠江三角洲地区的自建房能通过市场出租获得收入,已然成为家庭重要的财产性收入。S村50%以上的村民都有自建房出租。可见,集体分配制度和资源的资产性质,将原本属于村民和村集体的利益关系,演变成家庭成员之间的财产关系。实践中的集体利益分配制度在不断强化家庭权力关系的同时,却淡化了义务关系。这是因为集体提供的各种福利保障,改变了家庭资源的供给模式。例如集体为成员购买养老保险和医疗保险,子代不需要承担父辈的养老和医疗费用。集体设置的其他养老、教育、体育项目也减轻了家庭负担。集体通过实施增加家庭收益、减轻义务负担的“一增一减”分配制度,弱化了家庭内部的经济义务关系。

综上所述,宗族文化和股份合作制集体经济对村民进行了双重形塑。宗族协调不同家庭之间的关系,在文化层面培养了一种大家庭和集体感,为村民个体创造了在亲密和长期共同生活基础上的熟悉,从而发挥了整合功能。集体经济生产了家庭经济权力,在经济层面使家庭成为利益共同体,强化了家庭成员之间的经济权力关系。这种经济关系并不是家庭内部生产的,而是集体经济组织所赋予的。它让家有了在市场经济不断发展中延续的机会。

三、宗族文化和集体经济双重形塑下的家庭特征

如果把家庭纵向关系的父子、婆媳关系作为纵轴,把横向关系的夫妻、兄弟关系作为横轴,组成平面直角坐标系,直角坐标系原点出发的射线靠近纵轴和横轴代表的是不同的家庭成员交往结构。根据武汉大学中国乡村治理研究中心团队的研究结果,分裂型的原子化村庄,射线会无限接近以夫妻关系为代表的横轴;团结型的宗族性村庄,射线会无限靠近以父子(代际)关系为代表的纵轴(图1)。然而,无限接近纵轴或者横轴只是一种理论状态。S村的家庭成员关系在宗族文化和集体经济的双重作用下,代表家庭成员交往关系的射线摆向以父子(代际)关系为代表的纵轴,呈现以下特点:

图1家庭成员关系图

(一)同居不共财不分灶

S村的家庭普遍采取“同居不共财,分家不分灶”的生活模式。由于宗族社会重视家庭伦理,家庭成员遵循一定的权责秩序。父母和结婚后的子女虽然共同居住在父辈的自建房,但各自的收入归自己所有;父母负责全家伙食,子女自觉给一定数额的伙食费。长兄结婚之后,夫妻的收入归小家庭,遇到弟弟结婚,兄嫂会主动出钱给父母办酒席。子女结婚后想单独居住,父母也不会阻止,其他子女也可以继续与父母住在一起,子女之间不会因此关系不好。搬出去的子女,依旧会继续承担起为人子女和兄长的家庭伦理义务。

支撑S村三代同堂居住的主要原因是发达的村集体经济。村集体给老人购买社会养老保险,老人拥有股份分红,大部分老人在宅基地上建房出租,家庭代际任务轻。S村的老人五十岁左右就会选择“退休”在家,不再进入市场工作。不同于华北地区的老年人需要不断进入市场赚钱给子女积累家庭再生产资源,帮完子女后,需要自己赚钱养老,子女高度依附父母,代际关系沉重[8],S村的老年人得益于集体购买养老保险,有分红,有出租屋收入,村集体养老资源丰富,在经济上不需要依靠子女养老;年轻人则因为父母在村有房,没有进城购房的硬性压力,加上村集体有不错的教育资源,村里工业发达,年轻人在家周边就能找到一份不错的工作,生活压力小。

由上可见,S村的家庭代际之间是一种较为轻松的交往关系。父母与子女的交往不遵循因资源累积而分家的逻辑,而是资源的继承。年轻一代成员的集体利益必须以家内继承方式分享。它在宗族社会伦理的底色下衍生出“同居不共财不分灶”的家庭代际情感交往模式。

(二)纵轴为主,横轴为辅

“农民的行动深受家庭认同与在家庭之上的宗族及村庄认同的影响乃至决定。”[9]S村家庭的绵续,其主轴是在纵轴的父子和婆媳关系,辅轴为横轴的夫妻、兄弟关系。家庭男性以大家庭为主,服从于大家庭安排,年轻夫妻的小家庭嵌套在大家庭之中,其人生旅程需要在大家庭的安排下完成,服从大家庭发展。小家庭难以获得独立发展,且妻子往往需要时刻照顾丈夫在大家庭以及宗族里的面子。宗族社会讲究奉献与参与感,族员身份通过共同记忆和仪式巩固,只要族里有事,男性都会积极参加。相对于老一辈女性,当下社会的多数年轻女性期待以小家庭为核心,向往独立生活以及重视自我感受。而丈夫以大家庭和宗族为重,横轴的夫妻关系往往被淡化。

案例1:S村的一名女性,生了两个小孩,其中一个有先天性疾病。在大家庭生活,会出现很多摩擦,例如小孩之间打架引起的妯娌冲突。因为自己的小孩患有先天性疾病,她向丈夫倾诉并提出搬出去住的想法,但是她的丈夫每次都是站在大家庭的角度劝说她。她很委屈,但是又不能不顾及丈夫的面子,觉得自己一直都活得很压抑。

需要依附丈夫而无法自主进入大家庭和宗族社会生活的女性,有的选择通过参与神祇活动宣泄自己的情感,因为神祇活动对所有人开放。S村的神祇活动丰富,甚至有以片区为单位组织庆祝观音节的“花炮会”。有的年轻女性则试图通过参与市场经济活动取得家庭地位以获得经济独立权。

案例2:村民小方坚决要去外面打工赚钱,她认为自己没有收入,在家里没有话语权。于是她在家附近找了一份工作,每天骑着电动车上下班。她赚钱后,给丈夫、小孩买衣服,并支付一些日常开支,逢年过节给公婆送礼。每到逢年过节需要为公婆买东西的时候,她和丈夫也是各表各的心意。夫妻俩的钱分开保管和使用,只有在家庭需要大额开支之时,才合在一起使用。

(三)长兄如父,女儿也能分房产

S村的兄弟关系保留了宗族社会中长兄要帮助父母照顾兄弟姊妹、承担家庭责任的义务。长兄结婚后,如果还有弟弟妹妹没有结婚,长兄会支付一定的结婚费用。房产是S村家庭中最为重要的财产。一方面原有集体经济组织已经不再分配新宅基地,子代想在村建房则需要从父母那里继承宅基地;另一方面S村属于城中村,房屋可以直接进入市场出租获得租金收入,而且由于地理位置好,房子有很大的拆迁价值。虽然法律规定所有小孩都有继承父母财产的权利,但大多数村庄受传统观念影响,基本上不给女儿分房屋等财产。S村的家庭在分配父母房产时,在成员关系和谐的家庭中,家庭女性也有机会分得一份房产,因为集体经济分配制度生产的家庭经济权力,让父母拥有房产分配的话语权。但毕竟土地利益太大,房屋价值高,需要处理好家庭成员之间的财产关系。正如前文所分析,以大家庭和父子关系为主轴的S村的家庭,妯娌无法左右家庭财产的分配。

案例3:村民L大概35岁,是村干部,一个月收入两万元。L的弟弟在村附近工作,两兄弟都住在村里。父母和弟弟一起居住,吃饭都在一起。父母负责做饭,并承担生活费。在弟弟结婚之前,L和弟弟两代人同住在父母的老宅里。L结婚后建了一栋占地80平方米共3层的楼房。等到弟弟结婚时,L和父母以及弟弟共同出钱,在父母的老宅上建了占地130平方米的4层楼房,弟弟和父母共同居住。弟弟一家住一层,父母住一层,剩下两层出租,租金归父母。2012年分房产的时候,父母将占地130平方米的房子分给了弟弟,另外一个小面积的老房子分给了L,理由是作为哥哥的L已经有了自建房。分房产的时候,不让媳妇们在场,分完后L的媳妇对此有意见,L只能给媳妇做思想工作。

案例4:村民X,今年38岁,因母亲早逝,X高中毕业后辍学和父亲一起抚养弟弟和妹妹,并供他们上学。2009年弟弟和妹妹相继毕业,分别在深圳和广州找到收入不错的工作。X打工两年后,家里的债务也全部还清。X家有两处宅基地:一处是目前和父亲一起居住占地90平方米,共三层楼的房子;另一处是爷爷自建的平房老宅,共160平方米。X想自己建房,需要继承父辈的宅基地,于是商量分房产。最后,与弟弟妹妹商量后,父亲居住的房子由X继承,弟弟和妹妹分别继承爷爷的老宅,其中弟弟继承约90平方米,妹妹继承70平方米。如果妹妹不需要,则弟弟要补偿钱给妹妹,不然弟弟继承的老宅房产证上要写上妹妹的名字。两兄弟继承了面积相等的宅基地,而妹妹也获得了一份。

总之,宗族的伦理社会底色让S村的家庭成员关系没有随着市场化迈向个体化方向发展,而是以父子关系为主轴展开,小家庭嵌套在大家庭中发展。建立在集体土地增值收益分配到人的集体经济制度,给家庭发展累积了资源,为维系大家庭运作提供了经济保障。宗族伦理和集体经济相互之间强化了彼此的作用,在维系家庭成员亲密关系方面发挥了有效作用。宗族伦理维持了家庭关系在家庭财产巨大之下不被撕裂;集体经济分配的资源为家庭创造了轻松的代际交往关系。不过,摆向父子关系纵轴的家庭成员关系,小家庭独立发展的欲望受到一定限制,女性需要承受大家庭成员同居下因各种摩擦产生的委屈,以及需要依靠经济的独立来彰显自己的价值,提高自己的家庭地位等。

四、家庭发展的困境

S村的宗族文化能对家庭发挥整合作用,甚至能被村庄整合成为治理资源,在于发达的集体经济提供了经济保障,激活了宗族文化的整合功能。S村处于城中区,集体土地非农使用价值高。基于宗族社会结构形成的价值观念和依赖于集体土地带来的经济收入,使得村民有回馈社会的动力。丰富的集体收入为集体活动提供了经济基础,而集体活动再造了传统社会的人员交往和生活方式,营造了共同体氛围。村民和家庭成员在频繁的互动中联系紧密,但受制于依赖地租收入的集体经济,家庭收入主要依赖地租,家庭的未来发展面临一些困境。

(一)家庭发展内生动力不足

家庭的可持续发展与家庭生计来源和家庭财产结构有着密切的关系。家庭的延续在于父辈能够如期将家庭资源转换成子辈培养自我发展的能力。劳动创造价值,依赖地租收入的集体经济也让家庭面临内生动力发展不足的问题,因为“土地非农使用的收益主要来自工商业的发展、经济的发展和城市的扩张,而与农民的努力无关”[10]。由于S村处于城中,土地市场价值高,集体经济分红以及农民自建房出租收入成为家庭主要生计来源。加上集体经济股权固化到户,子代的集体经济权利主要通过家内继承获取。这让原本属于全体集体经济成员所有的资源与利益,以户为单位分配到户并长久占有,集体经济组织不会再根据村庄人口的变化而调整资源与利益。它将原本是集体经济组织与成员个体的资源分配关系,变成个体与家庭的关系。以父权为主的宗族文化在集体资源以户为单位的继承分配制度下被强化,导致子女在文化上和经济上都依附于父母。子女很难获得独立发展的机会与空间,能力很难被锻炼出来。一个丧失了自我发展能力的家庭,很难有内生发展动力,容易陷入内卷。这与中西部打工地区的农村形成反差。中西部地区的农村家庭主要生计来源于外出务工,子代家庭的资源积累需要依靠打工经济,子代结婚后很快就从父辈家庭中分家出来,各自单干,但由于子代进城打工,家庭需要父代的帮忙,父代和子代家庭保持着很强的合作关系。父代想尽办法依靠自己的劳动帮助子代,而子代在外努力干活赚取更多收入。与S村明显不同,中西部家庭中的父代早已不再行使当家权,子代从父代家庭分离出的那一刻起就开始当家,家庭发展以子代为轴心转动。这种家庭中的父代与子代都在家庭发展中找到了合适的位置,让家庭具有很强的内生发展动力,能够依靠两代人的共同协作,根据外在发展环境的变化快速调整家庭发展策略,推动家庭向前发展。S村的大家庭则是以父辈掌握雄厚的集体经济收益维系,父母对子女管束多,子女的择业、生育及婚姻方面都受父母支配[11]。

S村的访谈对象X说:“我已经快50岁了,结婚之后一直跟父母一起吃住,我最大的小孩已经11岁,最小的也已经9岁了,还是70多岁的老父亲当家。无论是经济方面还是其他事务,都是父亲说了算,由父亲安排决定,他说一句,我也不敢插嘴。只要父亲头脑清醒,就会一直当家。”

总之,S村现有的集体经济分配制度让子代在经济上高度依附父母,延缓了家庭权力更替,阻碍了子代自我发展能力的培养,长远来看不利于培养子代的市场竞争力。现代劳动力市场高度开放,竞争性强,如果子代不能及时提高能力,就很难获得发展优势。在这场激烈的市场竞逐中,S村的年轻一代人正在逐渐失去竞争力。

(二)年轻人缺乏市场竞争力

对于农村来说,最能培养年轻一代自我发展能力和提高竞争力的首要通道是教育。对于农民来说,教育是子女以及家庭获得上升的最佳途径。因此,教育被寄予很大希望来实现农村家庭的其他社会目的。例如,浙江、江苏等发达地区,由于村内竞争大,相互攀比严重,小孩教育成为村民之间相互攀比的手段。为了获得更大的面子,家庭重视小孩教育,会投入很大的资源支持小孩上学。任何事物都具有两面性。虽然教育被作为攀比的手段,间接助长了攀比之风,但是也正因为大家的相互攀比折射到教育上,让家庭重视教育,更多孩子通过教育提升了能力,在社会上获得了竞争优势。处于集体经济发达地区的S村,由于村内不存在社会竞争压力,家庭成员没有发展压力,无法将其转化为教育发展动力。家长的心态是“考不考得上大学,顺其自然,生活过得去就可以,无所谓”“农村读书主要是找生活出路,但现在不读书还可以做生意,或者出租房产也可以”“读了大学的父母也不一定就很有面子,大家不比这个,更看重家族里有没有钱和资产以及工作”。

可见,村庄的在地工业化和城镇化,以及基于雄厚的集体经济和家庭资产,S村的大部分家庭能够在村里过上相对体面的生活。由于生活安逸,通过教育提升生活水平、社会地位的动力不足。对于教育,父母都是量力而行,只期望自己的子女毕业后能够回村工作,在本地生活。从年轻人的就业情况分析也同样可以得出,S村的年轻人多数都在本地工作与生活。一部分在村里的服务中心上班,拿着比工厂低一些的工资;另一部分选择在周边做点小生意。即使工厂的工资水平相对较高、风险小,年轻人也不愿意去工厂打工赚辛苦钱。村里有的父辈已经意识到这个问题并抱怨:“现在我们村的年轻人真的不如以前我们这一代,很多年轻人都不敢拼、不敢闯,没有一点点年轻人该有的拼劲。”

年轻一代是村庄社会的希望。现有集体经济制度一方面支撑了S村家庭安逸的生活,另一方面造成了村庄社会缺乏活力的局面。村庄无法顺利将经济上的优势转化成家庭发展优势,这在于地租经济会让人成为寄生者而逐渐丧失能力。长期来看,政府也不会让这种集体经济制度长期存在下去,一方面是因为它妨碍村庄乡村公共治理[12];另一方面按照城市发展规律,城市规划要符合功能区划分,土地利用要服从整体规划。属于城中区的S村,需要服从城市发展,其物业地租经济不可能长期存在下去。所以,S村的年轻人要获得市场竞争力,必须要顺利将目前的经济资源转换成社会发展优势。

综上所述,S村的宗族文化和现有的集体经济分配制度彼此相互强化,给家庭成员带来深远影响。集体经济收益的分享权以家内继承方式获得,强化了宗族文化中的家庭父权,为巩固父权提供了经济支撑。年轻的子女在经济上高度依赖父母,被延缓的家庭代际权力更替让年轻子女迟迟无法当家,使得失去锻炼机会的年轻一代成长缓慢。村民有股份分红、房屋租金收入,且这笔收入不少于打工收入,村庄村民处于低水平均衡状态,父母和年轻一代通过子女教育、技能等方式改善家庭条件,提升社会地位的动力不足。子女的市场竞争力弱于江苏、浙江地区的年轻一代。

五、余论

随着农村市场化不断推进,中国农村家庭正在经历着翻天覆地的变化。农民家庭不再是以农业收入为主,非农收入占据家庭收入很大比重。随着家庭财富积累方式发生变化,子代在家庭中的地位上升,家庭结构、关系和功能都随之发生了变化[13]。但是,此种家庭发展变化多数见于中西部地区的农村。除了家庭生计方式外,村庄经济与社会文化在一定环境下也会对家庭发展产生关键影响。受制于全国大多数农村集体经济发展薄弱,多数研究在分析家庭变迁时没有将集体经济作为一个变量考虑,但类似S村这种集体经济发达型村庄,当下的集体经济已经成为影响家庭结构、家庭关系与家庭发展的主导因素。集体经济分配制度通过改变家庭财产结构、激活村庄宗族文化来影响家庭未来发展方向。

珠江三角洲地区的集体经济总量大,占全国集体经济资产总量的1/6。集体资产庞大,集体土地的市场价值高,集体经济分配制度将直接影响农户家庭的发展。农户家庭是村庄治理的基本单元。为了家庭与村庄社会的良性发展,围绕农村土地非农使用增值收益的分配,其一要在农户、集体和国家之间建立一个合理的利益分配均衡点,所以珠江三角洲地区的农村现有的集体经济分配制度应该适当强调集体和国家利益。其二,集体经济组织在设置集体分配制度时,要将法律、制度以及政策观念贯彻其中。这是因为按照《土地管理法》以及相关制度规定,在土地集体所有制基础上发展起来的集体经济,村社集体成员人人有份,实行集体经济股权固化到户、户内流转的利益分配制度,虽然保障了农户的利益,而且能够将一部分集体利益分配矛盾、纠纷转移到家庭内部解决,但是这种集体收益的全部家庭化处理,不利于家庭的可持续发展。它会强化宗族文化中的父权,继而剥夺其他家庭成员享受集体利益的正当权利,影响家庭年轻一代的自我发展。

村庄肩负治理责任。珠江三角洲地区的农村地租经济具有一定的历史偶然性,它是20世纪80年代政府为抓住经济发展机遇而采取宽松的土地使用政策的结果。随着高质量绿色发展理念的深入,农村土地规范使用,农村改革不断深化,地租经济不具有可持续性。农村家庭不可能长期依靠集体地租经济而生活,需要培养出家庭成员自我发展的能利。集体产权的进一步深化改革必须保障每一位家庭成员平等享受集体利益的权利,以利于家庭和村庄社会可持续健康发展。

参考文献:

[1]费孝通.乡土社会·乡土重建[M].北京:群言出版社,2016:44-46.

[2]夏柱智,贺雪峰.半工半耕与中国渐进城镇化模式[J].中国社会科学,2017(7):117-137.

[3]贺雪峰.应对老龄社会的家庭农业[J].人文杂志,2017(10):103-109.

[4]何倩倩.城镇化、家庭再生产压力与代际关系重构——以北方农村“老人不老”现象为例[J].学习与实践,2019(12):96-104.

[5]李永萍.“半工半耕”的区域差异与农民家庭发展[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020(1):47-54.

[6]吴重庆.孙村的路:后革命时代的人鬼神[M].北京:法律出版社,2014:141-155.

[7]贺雪峰.浙江弄古城内与珠江三角洲农村的比较——以浙江宁海与广东东莞作为对象[J].云南大学学报(社会科学版),2017(6):91-99.

[8]桂华.“嵌入”家庭伦理的农民经济生活——基于华北与江汉地区农村的比较[J].中共宁波市委党校学报,2011(3):70-74.

[9]贺雪峰.新乡村中国[M].北京:北京大学出版社,2013:47.

[10]贺雪峰.地权的逻辑:中国农村土地制度向何处去[M].北京:中国政法大学出版社,2010:8.

[11]崔娜娜.地租经济下珠江三角洲地区代际关系变迁研究——基于对广东省S区实地调查[D].武汉:华中科技大学,2019:34-36.

[12]卢青青.过渡型城中村的矛盾内部化和治理困境[J].江汉学术,2020(3):33-41.

[13]李永萍.新家庭主义与农民家庭伦理的现代适应[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021(3):41-51.