作者:许中波 孙 哲 责任编辑:王雅娇 信息来源:《甘肃行政学院学报》2021年第4期 发布时间:2021-11-29 浏览次数: 4642次

【摘 要】空间政治学是空间分析和政治学研究的交叉领域,社区治理的空间政治学关注地方化微观尺度的空间结构和政治过程,致力于构建本土性的分析框架,用以解析城市社区空间实践背后的政治和权利关系。通过对空间政治研究的文献进行梳理和反思,明确了空间政治学的基本特性和核心议题,从而为社区空间维度的划分和空间生产逻辑通道的搭建提供理论支撑。以此为基础,新分析框架将社区治理的诸要素和社区政治空间、公共空间、私域空间分别进行桥接,以提炼社区空间生产的逻辑和机制为目标,一方面从负向通道进行空间失序问题的要素归因,完成对社区治理的空间病理诊断,另一方面以"党建引领治理"为例,从正向通道探究如何通过激活和重构治理诸要素,导向实现社区善治的有效空间路径。

【关键词】社区治理;空间政治学;社区党建;空间生产;逻辑通道

从空间理论的角度看,社区是由不同维度的空间形态聚合而成的特定尺度单元。因而,社区治理的边界应当是“空间中的治理”和“治理的空间”。现有社区治理的研究视角普遍沿着国家-社会、结构-功能、制度-行为等传统政治学的分析路径延伸,“空间”这一关联媒介却很少成为实践分析的要素,常常只是作为概念工具的隐喻。[1]20世纪70年代的空间政治学,展开了对社会构成方式与权力实践的深刻反思与批判,[2]通过完成从“空间中的生产”到“空间生产”的叙事转变,[3]空间以社会产物的形式参与到政治分析的理论框架中。社区研究者据此认为,空间理论正在赋予社区研究以一个载体,通过考察多元主体对空间利益的定义和争夺,可以更加清晰直观地窥视社区空间生产背后的政治和权利关系。[4]

当前中国基层的社区治理,在经验和现象层面不断显现空间意义上的实践、表达和行为,比如社区更新、平台建设、邻避运动、业主维权等,社区空间作为集体行动的基础和关系构建的网络结构,成为影响基层政治秩序的关键变量。[5]空间对社区治理的重要性日益凸显,对政治学研究提出了新的议程设置,亟待研究者将空间分析和政治学研究结合起来,拓展具有本土化解释力的空间政治学理论,并辅之以必要的实证经验进行深度阐发。因应这一需要,本文聚焦社区治理层面的空间政治学分析,试图通过明确空间政治学的特性及核心议题,为社区空间维度的划分和逻辑通道的搭建提供理论支撑;再进一步将社区治理的诸要素和多维社区空间进行桥接,提炼社区空间生产的逻辑和机制。考虑到当前党建引领治理已成为推动多方主体协同共治和提升社区治理能力的重要制度安排,新分析框架坚持从本土社区治理传统和实践议题出发,以完成两方面的任务为目标:第一,基于既有的文献研究完成对社区治理的空间病理诊断;第二,基于各地的党建创新举措,探究“党建引领治理”如何实现社区再造的空间路径和机制。

一、问题提出与文献反思

空间政治学的出场发生在20世纪中叶社会科学领域的“空间转向”之后。作为新兴交叉学科,一方面,空间政治学的问题推进需要根植于理论谱系本身的发展脉络,以精准把握理论演绎、释读或应用时的薄弱点;另一方面,空间政治学的基本特性有待于通过文献反思进行必要的提炼,以形成回应社区治理等现实问题的理论依据。

(一)空间政治学的理论要点和问题聚焦

第一,空间政治学诞生于社会理论“空间转向”的背景下。空间是与时间相对的一个概念,“空间转向”之前的时间思维对历史、政治和社会叙事有极端控制力。古典社会学的努力大部分诉诸从时间中抽象出社会事实,但是马克思、涂尔干、齐美尔等人的思想部分激活了被忽视的物理意义上的空间视角。[6]20世纪60年代之后,列斐伏尔、苏贾、福柯、哈维等人的研究,使得空间以范式转换的形式全面开启了主导后现代主义的新纪元。[7]“空间转向”明确了空间的两类特质:具体特质和抽象特征。前者不再只是将空间作为一个外在于对象的物的扩展,而是视为可以装填内容物的容器;后者则建构了空间的知识和意识形态,即认为它通过实践的影响而具有客观性。列斐伏尔由此得出“空间是政治性的”论断,[8]为空间政治学成为一门分支学科赋予了理论生命力。

第二,倘若以20世纪90年代为分界线,空间政治学研究大致可以区分出新旧两种理论旨趣。旧的理论旨趣包括两方面的侧重点:首先,初步客观化空间的概念所指,实现空间和时间二者之间的形态剥离,进而强调空间相对时间和历史的优先性。[9]其次,从空间本体论出发,突出对空间生产中权力控制、资本导向的反思和批判,解构现代性发展招致的空间剥夺、空间隔离等空间危机。[10]从20世纪60年代后大量的空间政治学经典论著及其对文化、艺术和历史等学科的扩散影响看,旧的理论旨趣已经达成了初步的完结。新的理论旨趣转而以发展空间政治学的方法论工具为第一要务,诸如地域(territory)、尺度(scale)、网络(network)、组态(configuration)等概念工具成为探究空间变化、重组、策略等实践机制的核心。围绕以上概念工具构建的分析框架逐步支撑起都市圈规划、城市组织运行、国家空间战略等新的空间研究领域,[11]并对国内的空间政治学研究产生了广泛影响。

第三,国内学术界在经历了初期空间理论的引介阶段后,对空间知识的综述逐步被“从政治思考空间”的权力反思取代,一些研究者秉持城市权、空间正义等理念对城中村改造、[12]特殊社会群体、[13]劳动体制塑造[14]等问题重新进行审视。此后随着地域重构、尺度政治等理念与中国国家治理和时空规划的高度契合,空间政治学的研究议题开始向地方政区治理、[15]行政区划调整、[16]国家新区建设[17]等领域集中和倾斜,越来越偏向于中观和宏观层面的空间尺度讨论。从整体上看,一方面,以上研究虽然延续了空间政治学的价值理念,但完成的只是从西方理论到中国个案的演绎推理,对空间政治学本身的系统性解构和本土化建构有所欠缺;另一方面,空间政治存在于人类的一切政治实践当中,微观尺度的空间政治学研究同样不容忽视,甚至还蕴含着理论推进和再译的巨大可能性。基于现有研究的疏漏,本文将研究问题聚焦于地方化微观尺度(社区空间)的治理结构和过程,并致力于探索性诠释空间政治学本身未被详尽呈现的基本特性。

(二)空间政治学的基本特性与核心议题

除了“空间是政治性的”论断,列斐伏尔还提出了这样的假设:空间中存在着冲突与矛盾。[8]如果仅仅接受政治控制论的观点,那么空间冲突中的对立面大约是可以被忽略的。但列斐伏尔敏锐地意识到空间中“同一—分割—分层”的组织模式,这意味着除了“规划的空间”还存在着其他形式的空间向前者形成非均匀的投射,进而出现了“围绕着空间的激烈争夺”。[19]这表明政治性并不是空间政治学的唯一特性,应当存在着其他一些形式方面的特征共同作用于空间的逻辑,通过对现有文献的反思,本文尝试初步厘清空间政治学的多重特性及其关系结构。

空间政治学的首要特性是政治性。政治是权力及其关系的集合,空间的政治性意味着它在作为权力基础的生产力与生产关系的构建中发挥作用。一方面,空间的具体特质使之成为权力的容器,个体之外的权力和利益关系填充了空间的内容,于是生产关系的矛盾与斗争让其具备了天然的政治性;另一方面,空间的抽象特质导致它经常被权力意志所俘获,空间的改造、隔离与规划都直接指向了塑造行动边界的政治秩序。[20]所以,内嵌于空间中的主体、制度和目标都深陷于复杂的政治过程,进入政治领域的空间,因而具备了政治性。

空间政治学的第二个特性是公共性。在社会理论“空间转向”的运动当中,列斐伏尔、福柯等人的著作都是从批判物化的空间入手,将其置于社会关系的生产和再生产的实践中。所以公共性正是就实践关系而言,比如科学家、技术官僚、民众均可以在城市空间中展示构想的艺术,将体验的空间改造为构想的空间。[3]在这一意义上,公共性也部分隐含着开放的可能,即它允许形形色色的主体在空间中持续不断地进行日常谈判和斗争,以纠正那些由于社会身份/关系所导致的利益错位。不过多琳对此格外警醒地指出,空间的公共性总是受到社会规范的影响,分享空间元素的渴望也是需要被严格审查的。[22]而持强烈解构思维的福柯,更是提炼了“凝视”“全景式”这类封闭的公共性视角,认为看似公共的空间却时刻规训着之中的身体。[23]

空间政治学的第三个特性是个体性,这一特性事实上被多数的空间研究者所忽视。福柯的权力谱系学揭示了身体背后隐藏的支配力量,但是他对空间和个体自反性关系的描述着墨不多。一般而言,作为个体的人,常常与某个特定的时空(at a place-time)相联系,而作为集合概念的政治往往注重同一性而非差异性。[24]不过,对同一性的强调并不意味着差异性就显得微不足道,对空间关系的理解应当还原到个体的体验和认知当中。个体时刻在创造和维持自我意识,并对塑造个体权利的外部因素持有警惕性。并且只有多数个体不对自我的空间身份存疑,愿意以权利和义务的等价交换去激活共同认可的中心性时,认同之上的社会和政治空间想象才会成为可能。[25]

比较地看,空间政治学的三个特性虽然有不同侧重点,但在内涵上也显示内在关联性。首先,就权力因素的载荷而言,从个体性到公共性再到政治性,权力的密度逐步递增,因此,审视与介入不同特性的路径就应当有所区别,以避免走向极端的无政府主义或全能主义。其次,就关系结构而言,个体性、公共性和政治性并不是空间政治学之内的互斥子集,而是类似于多变的分子结构——个体性的“原子”通过公共性的“共价键”聚合成政治性的“分子构型”。因此,任意一种变化和组合,都会导致空间整体生态发生改变。所以,按照以上类比的逻辑,重塑社区政治的理想空间生态,就必须围绕社会转型秩序基础上的对不同空间特性的需求展开,既要保护社区系统运行的稳定性,同时还须兼顾社区空间的对话、活力与激情。基于此,社区治理的空间政治学将聚焦于两个核心议题:空间生产、空间正义。

第一,空间生产着重回答的是“生产什么样的空间、如何进行空间生产”的根本问题。关于前一点,综合性的空间研究涵盖了三方面的含义,即作为地理位置的空间、作为物质形式的空间和作为象征意义的空间。[26]社会理论的空间转向被开启后,为了更好地理解空间-社会的辩证思想,列斐伏尔提出了空间分析的三元框架,它们是空间实践、空间的表征和表征的空间——三者之间存在着微妙的辩证关系,因而空间的具体产物涉及日常的空间、观念的空间和反抗的空间。[3]关于后一点,空间生产的过程仍然要还原到行动者的行为实践中,并且需要回答针对不同的空间所采取的生产策略,诸如观念的空间、反抗的空间就更多涉及由知识、权力、资本等要素共同建构的空间生产机制。

第二,空间正义是空间政治学的价值诉求之一,它是指空间生产和空间资源配置的公平与公正,特别强调公民空间权益追求与享用的“责权利”一致,坚持“维护多数和保护少数”的辩证统一。[28]现有研究秉持索贾、哈维等对空间霸权、空间隔离、空间歧视等非正义现象的批判视角,对我国城乡发展、邻避冲突、流动人口等问题的发生进行诊断和反思,呼吁构建地理之维、社会关系上的空间正义,以保护弱势区域和弱势群体。然而,空间正义虽然实现了空间与权利的联合,但经验研究却鲜有推进空间正义的唯物史观叙事,遑论如何有效对接国家治理的实践需要,这就导致空间正义存在着适应解决本土问题的价值缺口,以致其价值理念的表达始终停留在应然设定的层面。因此,深化面向社区的空间政治学研究,亟待将以上核心议题置于本土化的空间分析框架中,以重新诠释空间政治学分析的立论基础。

二、理论分析与分析框架

社区治理致力于构建日常生活实践之上的社区有机共同体,而这有赖于一系列治理要素共同强化的协调性社区空间。一方面,社区治理的空间内容由多种要素丰富和聚合而来;另一方面,维度化的社区空间借助不同要素的流动实现交互式的传导。构筑社区治理的空间分析框架,需要满足要素使用和空间维度方面的契合度。

(一)社区治理的要素构成

第一,在现阶段,权力和资本无疑是社区治理不容忽视的两大基础性要素。现有空间生产的政治经济学分析普遍认为权力、资本是空间生产的主导要素,因为城市空间的开发和建设包含了定位、设计和运营等多种功能的需要——权力引导空间生产的方向,资本塑造空间的持续和利益最大化。[29]城市社区空间虽然进一步附着了生活的逻辑,但社会工程视角下的社区治理显然仍被政治领导者视为一个带有政绩需求的社会项目,因此社区治理和运行的方向依然在很大程度上被权力精英所掌控。另外,社区改造、设施升级等社区空间生产的迭代更新,需要吸纳资本的合作,以竞争逐利的形式维护空间本身的延续性。

第二,关系是社区治理的结构性要素。社区的地域性促使面对面的个体交互不可避免地发生,尽管城市社区的异质性较高,但有限、适度的社会关系仍然构建了社区不同于其他治理单元的社会基础。社区有机共同体生成的过程就是关系性要素合理安排与调整的过程。[30]从行动者主位的视角出发,关系要素是公共参与的结构动力,包括家庭关系、社区关系和社会关系在内的关系类型构成了个体行动者的社会资本,[31]而全部社区居民的关系总和就构成了社区可利用的集体社会资本。特别是由于社区独特的生活空间安排,关系要素时刻作用于对抗性博弈或主动性合作的集体行为,它对利益的解读、对问题的辨识都将直接影响社区治理子系统的构成方式和相互作用。

第三,技术是社区治理的创造性要素。在社会政治事务从确定性到不确定性理念的转变中,国家治理目标的达成正受到技术性取向的引导,以满足不同治理模式下国家提高治理绩效的期待。[32]从我国社区建设的历史过程看,现代性的弥散正加剧着当前社区各类不确定性的风险,比如流动性、个体主义、道德异化等。运用技术应对社区治理面临的复杂挑战,在于其可以通过识别和处理源源不断的问题,以化简和动态的形式将社会呈现在技术实施者面前。[33]近期,社区治理的技术要素开始受到部分研究者的重视,通过技术创新激活社区空间的运转,被寄予了深切期望。从一系列的社区治理技术实践来看,技术要素可以依托信息媒介、规则缔造等途径产生新的治理机制,创造性地解决部分新老社区问题。

(二)社区治理的空间维度

社会学意义上的空间构成起始于对场所和位置的思考,齐美尔、怀特等人认为,社会关系的生成和物理邻近性、场所内的组织密切相关。[34]实质上,社区空间既是地理上的建筑与生活客体,同时也是关系的、抽象的隐喻主体。所以从空间政治学的视角反思社区本身,意识的、互动的空间之维就受到更多的重视。而由于社区治理的过程嵌入了一系列的政治实践、权力构想和与之相关的空间正义诉求,[35]深入挖掘并对社区治理的空间维度进行细分就显得尤为迫切。列斐伏尔空间分析的三元框架主要用于对资本主义抽象空间的异化批判,虽然它有助于解码总体化的意识形态,但是由于三元框架并不构成一个整体,这对于解释混合了资本、观念、权力、权利、技术等多重要素的社区空间,就存在一定的局限性。

然而,对社区各类实践的理论洞察提醒我们,讨论社区治理空间维度的潜在途径可能隐藏在学界对“社区何为”思考的时空场景当中。比如国家对社区构建的助推、[36]社区诗性而非政治的公共生活,[37]抑或以家庭为单元的社区保障特征,[38]社区治理的空间维度似乎罗列了复杂的圈层结构,并时常以强化边界的做法来适应特定问题,但对空间本身的定位又并没有跳脱出一个基本的范畴——国家-社会-家庭。对此,吴晓林认为,正是以“国家-社会-家庭”为核心的“家国政治”构成了社区治理的三重意蕴。[39]如果将以上观点和空间政治学的三个特性进行一一比对,可以引申出一个更具本土化特征的中国社区治理的多维空间:政治空间、公共空间和私域空间。

社区治理的政治空间是指围绕权力核心分布的社区结构化利益格局,它回答的问题在于社区中“谁是权力核心、谁来判定问题、谁能分配资源”。由于一度的主体缺位和微观组织单元的失能,处在社区权力核心的力量主体极度不稳定,这就影响了诸多社区问题的呈现和识别,甚至造成精英合谋的分利秩序。

社区治理的公共空间是公共性关系的延伸,它既是对话的空间也是博弈的空间。和政治空间相比,公共空间体现的是主体参与的渠道和有效性,表现的是一种交互的逻辑而非控制的逻辑。但正如多琳对公共性的警惕,公共空间的混合结构和层级性也极为复杂,政治化的力量经常跨越边界介入公共空间的治理中。[40]

社区治理的私域空间是个体及其生活关系的集合,个体之上的私域空间尚停留在家庭层面。私域是相对公域而言,强调的是带有私利性质的生产、生活和消费属性,所以它和权利形成一对关联命题。不过由于中国人的公私观念所具有的伸缩性及其在实践中所表现出的张力,在一些模糊社会地带可能存在厘定公私边界的认识分歧,导致私域空间容易出现两极化问题——或者过度膨胀而有悖公利,或者遭受挤压而有损私权。

(三)社区空间生产的逻辑通道

社区治理的不同空间维度并非一成不变的形态,充满了基于不同目标的主张。对地方政府而言,可控的政治空间及稳定的秩序是社区治理的首要目标,所以政府及其代理人主导的社区项目始终存在“管理-福利主义”的偏好。对政府以外的各类社区组织或主体而言,构建一个开放、公正和平等的公共空间是实现社区善治的基础目标,因为集体性共识只有在公共空间中才可能获得稳定的输出和维持。对民众个体而言,保证私域空间中家庭和个体的权益不受侵犯是参与社区治理的底线目标,无论是响应政府进行社区治理的号召,还是谋求达成一定范围的集体性共识,民众个体可以对私域空间中的自身权益进行主动让渡,但是这种权益不能被肆意侵占。

因此,探究社区治理的空间生产逻辑就不得不将以上主张和实践纳入空间分析的框架中。实质上,空间生产本身不具有价值色彩,但指向权力/反抗、合作/竞争、盈利/亏损的话语表达却给空间生产带来了支配性影响,特别是当一方需要依靠占据话语权来输出自我行动的合理性时,空间生产就被各治理要素导向具有特定价值和意义的方向。并且从社区治理的要素构成看,从主体出发的目标和主张仍然需要非均质的要素组合去支撑其落地,甚至差异化的空间维度以及主体偶尔做出的跨越空间边界的行为,都会导致要素匹配的混乱,致使空间生产的各个维度走向失衡结构。

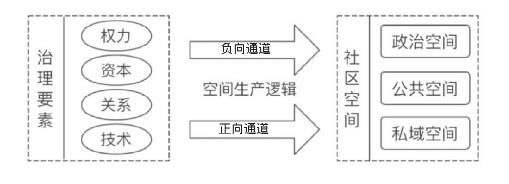

如果将治理要素作用于不同空间维度的过程视为空间生产的逻辑,那么基于以上讨论的结果可以粗略地区分出两条逻辑通道:负向通道和正向通道,如图1所示。

图1 社区空间生产的逻辑通道

第一,负向通道导向的是存在问题的社区空间,即各治理要素或要素组合表现出的是带来紧张、失序和不公的消极属性,如权力专断、资本食利、关系对立或技术控制。通往社区政治空间的负向通道以过度的控制主义为基本表现,如代理或行政权力对社区自治的替代,在问题识别或资源分配方面缺乏与之相对的制衡力量。通往社区公共空间的负向通道一般呈现社区对话或协商的失灵,公共性因受到资本或权力的干预而失去内在秩序的支撑。通往社区私域空间的负向通道主要以权利争斗为表现形态,社区公共治理时常陷入公私争执的损耗中。因此,研究者需要明确以上社区治理问题所指向的空间病理,并对症下药。

第二,正向通道导向的是符合空间正义理念的社区空间,即各治理要素或要素组合表现出的是塑造和谐、有序和公平的积极属性,如权力协商、资本激活、关系嵌入和技术人本。通往社区政治空间的正向通道坚持权力的社会本位,社区治理突出行政权力和社会权力的有效结合。通往社区公共空间的正向通道注重保护公共空间的自主性,治理要素的功能发挥需要遵守公共规则和秩序。通往社区私域空间的正向通道更多强调个体或家庭权利的底线原则,治理之道在于私权和公利的辩证统一。因此,在社区治理成效显著的创新案例中,研究者需要进一步挖掘组成正向通道的本地化具体机制,探索具有典型治理意义的空间路径。

三、问题诊断:社区治理的空间病理

社区治理并非一个悬浮的理论情境,而是一个时刻充满动能和力量的行动机体。从空间政治学的视角窥视这一机体运行的方式,可以发现其中的主体、方法和目标时常出于自我立场的维护而忽视或压缩其他部分,这就造成不同社区空间维度的失序,需要研究者准确做出针对不同空间病理的问题诊断。

(一)政治空间的支配和脱域

社区政治空间是国家政治体系的微观组成部分,社区政治的核心是公共权力的配置和运行。在韦伯的支配社会学理论中,支配的形式既包括外在的约束力量,也包括内化的惯习遵从。由于社区政治的逻辑起点是围绕以日常居住关系为核心的利益展开,惯习只能维持低水平的利益均衡,外在的国家政治权力还需要在低效、冲突时完成必要的秩序供给。[41]但是制度变迁的路径依赖导致以准行政单元自居的社区“两委”始终无法克制介入社区政治的冲动,这就不断强化了行政权力在政治空间中的支配地位。毫无疑问,在辨识社区政治空间中“谁处于权力核心”的问题上,研究界和实务界具有基本的共识——由于获得了足够的合法性背书,社区“两委”普遍掌握着社区公共权力的主要部分。但在社区管理模式的变革和调整中,社区“两委”的构成本身也不是稳定的,各类精英或灰黑势力也能不断侵蚀社区自治单元的根基,尤其是当关系要素形成对权力的围猎时,二者将共同垄断社区资源的分配。[42]此外,除了权力支配这类老问题,随着现代性的加深,社区治理中话语、技术和事实的逻辑错配,还让社区政治空间面临着“脱域”风险。

吉登斯在《现代性的后果》一书中提出了社会系统的“脱域”(disembeding)问题,描述了时空转换对社会关系的重构,并总结了两种脱域机制:象征标志和专家系统。[43]前者指信息流对特定场景的超越,后者指具备专业知识的专家队伍对社会系统的规划和指导。社区政治空间的脱域反映的是对在地化社区场景的忽略。比如对社区维权问题的判定上,以房地产商和物业公司为主的权力资本集团习惯于将问题成因归咎于业主自治意识和经验的缺乏,[44]仅仅强调他们眼中的问题性质,而业主基于地方生活经验和感知做出的差异判断却无法进入社区政治空间的话语体系。而各类专家等提供的专业技术和判别知识,则完全垄断了对社区问题的提取、分类和解读。脱域是现代性增强过程中的必然结果,但是任由社区政治空间脱域程度加深,无疑和强调“自下而上”的基层治理创新相悖,只有转向并重视符合本地化社区情境与经验的政治空间营造,才可能将脱域困境扭转为贴合社区基础的“再嵌入”(reembedding)。

(二)公共空间的区隔和弥散

资本具有逐利和避险的特性,列斐伏尔认为空间生产的过程中资本具有决定性作用。在我国,城市社区空间的开发和营造多数以政府招标的方式交由房地产商负责,这就为资本介入公共空间提供了可能。以城市安置社区为例,为了充分激发资本的逐利欲望,社区建设普遍选择了安置房和商品房共建的模式,但在实际操作中经常产生空间隔离的问题——资本将安置房社区和商品房社区进行区别对待,无论在建筑质量还是物业管理方面都呈现明显的差异。[45]特别是为了规避潜在的投资和管理风险,安置社区或老旧社区的物业管理低端化倾向明显,这就进一步引发了社区公共空间的问题集聚,有关公共场所维护、居民志愿合作、社区设施更新等事务的处理中矛盾频发。更不容忽视的是,资本和权力相结合形成了稳定的利益联盟,通过对政治经济资源的全面垄断完成了对社区公共空间的绝对把持,并通过专断性和一体化的方式排挤社区居民和其他主体参与公共空间治理。[46]在李静君看来,国家强制能力向资本的外包完成了“社会秩序的商品化”,[47]社区公共空间的对话协商和正和博弈自然就失去了存在的可能。如此一来,公共空间生产往往并不是基于规则或制度,而是经常因为群体的“伤害性体验”[48]才激发了维护权益的公共意识,这就进一步加深了公共空间的区隔程度。

与此同时,社区治理技术化手段的应用在一定程度上导致了公共空间的弥散。首先,以网格制度为代表的空间管理技术形成了模块化的居民和社会力量对接平台,任何公共空间的实践活动都需要进行相应的审核与批准。在网格化框架下,网格管理者和信息收集员依托网络技术对公共问题进行甄别。[49]其次,秉持风险控制和工具理性的技术治理,完成了对公共空间的无死角监控,如数字安防、智慧社区、即时通信等技术媒介不断进入公共空间,被技术切割和监管的公共空间自主性降低。在哈贝马斯看来,公共空间的价值一定是以不受限制的方式进行互动和协商,无论是出于何种目的的公权力或私利对公共空间的节制,都会妨碍公共空间的主体性形态,进而导致公共性的萎缩和公共空间的功能衰败。

(三)私域空间的两极化态势

社区的社会性功能是其不同于政府和市场的部分,除了满足政策指向、利润驱动等空间生产诉求,作为日常生活场所的社区还承载着个人生产、生活和消费的基本权利。社区私域空间中的个体权利更多以家庭为单元对外呈现,凡是涉及社区集体事务,家庭便代表了一组亲缘性个体的利益集合,而家庭与家庭之间根据产权、地理等方面的规定保持着一定的社会距离。随着社区异质性和流动性的增强,个体、家庭构筑的权利围墙在实现自我保护的同时,也加深了彼此之间的隔阂和对公共问题的漠视。甚至在对权利本身的认知上,政府、社区和居民之间也经常无法确立一条界线,所以在不同事件当中,界线的位移就为潜在的权利争端埋下了伏笔,导致私域空间出现两极化态势。

第一,界线向远离民众的方向位移,意味着一种膨胀的权利意识。从历史的角度看,我国政治经济体制改革后的个体权利逐步剥离了与集体有关的公共成分,以财产权为基础的私性利益与实现力量成为个体权利的主要构成。膨胀的权利意识格外维护居民自身的私性权益,不容许其受到一丝一毫的损害,因此也就谈不上利他性的主动放弃或牺牲。然而,城市社区居住的高密度决定了权利间隙极为紧凑,膨胀的权利意识只能加剧关系摩擦,而无助于公共利益的总体提升。如南京市社区出新过程中需要新建垃圾亭房、篮球广场等公用设施,以满足社区整体的生活需求,但部分民众出于对气味、噪音等的敏感,反复控诉社区出新的不合理性,致使公用设施更新项目迟滞甚至流产。另外一种更激进的表现是对公用资源的霸占,并以“没人管就是我的”“公家资源谁都能用”等话语伸张利益获得的合理性。

第二,界线向靠近民众的方向位移,代表着被侵蚀的权利空间。近些年引起研究者关注的城市业主维权暗含了这一问题的广泛性和多样性。常见的民众权利侵蚀形式主要指权力或市场资本对民众居住生活的干预或影响,如物业不作为、公产争端、擅改规划、强制更新等。隐蔽的权力侵蚀还包括制度的选择性利用、信息传达的垄断或政策对司法的干预等,[50]这都意味着私域空间在面对外部压力时的脆弱性。和膨胀的权利意识类似,被侵蚀的权利空间也是制度供给失调的副产品,特别是治理要素组合的制度缺陷无法形成对私域空间的规则、利益和价值的捍卫。如果任由以上问题发酵,有可能冲击作为社区行动底线的道德默契,导致人格化社会交往被权利竞争关系所取代。

四、社区再造:“党建引领治理”的空间路径

加强和巩固基层党的建设与执政基础是贯穿社会治理的主线,通过党建对社会治理的引领改革社区建设的路径和模式,是具有时代紧迫性的课题。社区层面的“党建引领治理”主要指通过基层党组织的建设系统化解社区治理难题,实现开放性的制度创新。[51]目前,“党建引领治理”仍然处在探索和尝试的阶段,但现有的基层党建创新已逐步呈现不同于行政本位、精英路线和结构分析的治理实践品质,[52]展示了再造社区的潜力。换言之,“党建引领治理”正在重构社区治理诸要素及其组合的功能,代表着实现社区空间生产的正向逻辑通道。基于笔者在南京、上海、成都、武汉等地获得的经验资料,本研究尝试明晰“党建引领治理”如何再造社区的空间路径,并就导向不同空间维度的机制及其作用机理进行详述。

(一)导向政治空间的规范机制

规范是一套群体级别的行为评判依据,它可以是规定性或禁止性的,但主要是基于容忍、接受和公平的认可性期望。[53]“党建引领治理”导向政治空间的规范机制是指基层党组织运用党的统领能力和分散化资源,以非支配性目标开展共识性合作,具体策略包括“微内核”的权力定位、“上聚下放”的资源分配和本地化的再嵌入,这一机制对于引导权力定向释放、控制脱域程度具有重要作用。

第一,社区党建并不造就全能主义的权力主体,而是形塑连接各方权力主体的“微内核”。传统的政治研究格外关注起着主导作用的支配力量,但“微内核”并不诉诸强化某一类权力主体的唯一话语权,而是基于共同的利益、需求和目标引导社区各方进入党建联动平台,相当于将分散的条线体系和利益单元整合成功能互补的连贯性参与方,于是社区政治空间就形成了不同于主体分立的聚合性空间结构。这样一来,单向的支配关系就转化为具备核心的联动关系,即便掌握特殊社区资本的力量主体也不能完成对权力的完全垄断。同时,党建核心的存在还能够调处行政权力无法解决的协商性矛盾,有助于社区治理的各参与方“去私为公”,将模糊责任清晰化,提升利益贬损时的容忍度。另外,“微内核”的形式实质上还扩大了社区政治空间的外延,如街道级的区域联合党建就进一步扩展了单一社区所不能辖制的其他主体,构筑起多层级、广辐射的党建服务体系。政治空间的外延有利于更好地确保治理精神的内化,巩固权力、关系、资源等方面的外围支撑。

第二,社区党建采取了对公共资源“上聚下放”的策略,杜绝了唯一权力对资源的单向支配。这一方面的代表性创新举措当推上海、南京等地成立的党建基金、社区自治金和红色微基金,基金广泛吸收了企业、政府等方面的资金,同时汇聚了其他方面有志于为社区建设出力的人、财、物等资源,党建引领确保了这部分公共资源可以有效地集中到社区党组织手中,后者再通过项目化操作的方式直接下放给特定的居民主体。从资本运作的角度看,财物资源的“上聚下放”一方面避免了资本的无序进入,另一方面通过项目技术的程序化操作制约了权力和资本之间的相互依赖性,使作为治理对象的居民不再只是政治空间的旁观者,而真正成为政治空间的力量一极。

第三,社区党建的本地化再嵌入有效缓解了政治空间的“脱域”困境。具体的措施包括民主应责和技术循环。民主应责是指社区党委充分吸收各类代表、委员和乡贤等成员进入社区治理所需的专家序列,从而更加全面、高效地提升社区应责能力,避免外来知识应用时的水土不服。技术循环是指在民主应责基础上增加“技术-问题”的线程和回环,如就复杂的业主维权问题,社区党委可从各个技术线条切入问题核心,将问题进行分解从而各个击破;同时,在社区更新等老旧问题的处理上,增加治理技术的回环次数,反复过滤影响共识达成的杂质,而不是依凭某一种技术策略试图“毕其功于一役”。

上述分析表明,社区“党建引领治理”的规范机制是建立在对权力规训的基础上,规训的方式并不延续传统的政治性方针,而是秉持容忍、接受和民主参与的理念实现竞争性成分向合作性成分的转化,因此,它应同与“规范”有着一字之差的“规制”理念区分开来。

(二)导向公共空间的互动机制

互动是行为体的功能、信息或意识产生交互的过程,保持互动的存在既是公共空间生产的基础,也是社区治理应有的题中之义。“党建引领治理”导向公共空间的互动机制是指基层党组织搭建社区各方沟通、联络的网络渠道,在规则基础上进行持续性的关系协调,通过树立合规、相容或合意等公共性理念,达成一致的治理愿景。具体措施包括互动规则的吸纳引入、互动空间的自主营造和治理技术的人本修正。

第一,互动规则的吸纳引入。从规范主义的视角看,公共空间中的主体参与需要有普遍规则的支撑,否则社区资源和利益的分配将失去形式动力。广东省佛山市罗湖区社工委直接吸纳了成熟的罗伯特议事规则,用以指导社区问题协商的具体过程,避免互动中的情绪过激,保证公共空间运行的秩序。上海市闵行区社区党委在社区开展的“红色物业”实践则充分引入了一套监督监管规则,包括成立业委会和物业工作指导的“业指委”、实行业委会述职制度、制定物业服务评分体系和推行各方参与的听证会、评议会、协调会“三会”制度。[54]互动规则的输入不仅激活了公共空间的协商系统,而且避免了“伤害性体验”的产生和集聚,杜绝了任何形式的专断权力对公共空间的把控。

第二,互动空间的自主营造。一直以来,基层党建的工作机制主要以党员教育、精神文明创建活动为主,缺乏对接群众和各条块部门的载体。新型社区党建广泛采取了打造实体党建空间的举措,主动营造社区各方互动的物理空间,如上海陆家嘴的“金领驿站”、南京鼓楼区的协商议事园、西安市雁塔区的“红色会客厅”以及苏南地市筹建的居民茶话室等。新型党建空间一般秉承开放式、共享式的理念,试图将居民协商、便民服务、文娱活动等功能融为一体。这一形式直接打破了资本、行政等因素对公共空间的排布和定义,以“为人民服务”等党的思想资源引领公共空间的建设取向。更重要的是,物理的互动空间将社区问题从分散、流动的外部转移到党建的工作范畴中,一方面保证了前述互动规则可以在党建空间中发挥作用,另一方面降低了由问题性质或类别所导致的公共空间区隔程度。

第三,治理技术的人本修正。治理技术是一套借助信息数据或程序制度,由权力施加于个体以抓握和照看社会事实的工具。警惕治理技术解构公共空间的风险,在于引导技术的人本化修正,把人视作有温度的个体而非冰冷的数字。新冠肺炎疫情防控工作中,武汉市汉阳区的社区联合党建动员各单位下沉党员,针对老人和幼儿群体进行防疫技术培训,以党员服务队形式直接开展上门服务,在数据收集过程中向民众解读技术管控的原理和目的。南京市鼓楼区工人新村社区党委将网格管理技术和家访社工、社区志愿者捆绑起来,网格治理并不局限于简单的定责整治,而是配合专业社工的沉浸式关怀,柔性解决日常化的矛盾纠纷。实质上,治理技术的人本修正意味着实现了公共问题转译的前后台——“前台触摸社会、后台照看社会”,如此,弥散的公共空间得以重新聚合。

(三)导向私域空间的生活机制

私域空间是生活化空间,个体开展的是不同习惯法(生活诸规则)影响下的身体化实践。规范机制和互动机制倾向塑造带有制度色彩的空间秩序,而“党建引领治理”导向私域空间的生活机制更注重如何适应那些情境性、权宜性的权利诉求和利益纠缠,因而需要以持续、韧性的“变通”办法对两极化态势进行纠偏。这一机制并不将伸张私域空间利益的民众直接打上“叛逆者”或“被压迫者”的身份标签,而是将权利争执定义为发展过程中“制度-生活”互构的平衡性矛盾,因此探寻动态的权利界限应当坚持“情、理、法”的统一。[55]

第一,缘情感召和理性说服。社区生活兼具情感和理性双重关系维度,其中情感连接是党“密切联系群众”的传统方式之一。[56]社区党建的一个独特优势是可以通过党员的关心和慰问对民众进行缘情感召。南京市玄武区老旧小区加装电梯过程中,党员志愿者多次登门反对加装电梯的住户家中,与之进行情感互动,以拉家常、换位思考、解决生活问题等方式与之进行沟通。尽管这部分住户的利益诉求并没有得到全部满足,但在私人感受方面却产生了共情。当面对挤占公共资源等行为时,理性说服也能产生一定效果。北京市某小区一贫困住户习惯将捡拾的垃圾堆放在公共过道,居委会、城管几次联合执法也未见效果。于是社区党建驿站志愿者坚持不懈地向该住户讲述这一行为的不合理性,同时联系住户朋友对之进行道德劝导,帮助其解决一些生活困难,最终该住户意识到了自身行为的错误。简言之,“情理”虽然和工具理性相对,但它们是社会的润滑剂,基层党建对情理之道的运用能够防止权力辞令或资本交换带来直接矛盾,软化权利争执中各方的情绪对立。

第二,资本导流和法治托底。哈维的资本三级循环理论揭示了资本循环和空间生产的关系,资本逐利是空间转型的动力根源。[57]但是当资本无法通过生产性投入获得足够回报时,它就可能通过权利侵蚀去榨取非正义的、用于再生产的利润部分。政党作为空间正义的宏观引领者,可以通过主动的资本导流来规避资本逻辑解决社区问题时的短板。成都市新都区新都街道以“党建引领 社区企业”的方式引导资本向社区服务领域转移,济南市祝甸社区也开创了“党建 养老”的新模式,这些举措既让资本获得了利润拓展的新领域,同时也确保了私域空间中生活、消费等问题得到妥善处理。但是在权力专擅问题上,社区党建要坚持和法治建设相结合,为空间正义托底。新时期全国各地各级的党政机关加强了法治思维对党组织队伍的约束力,提升社区治理水平要夯实依法行政的根基,加强对权力运行的监督,实行政务公开化。街道党工委、社区党支部都要将法治思维落到实处,自上而下的社区创新更要有充分的法律赋权,而不能以公益的名义罔顾私利的合法性。

五、结论与启示

流动性、公共危机和碎片化网络等新增或加剧的现代性风险,使得城市社区治理的复杂程度日益加深,避免风险应对过程中社区有机共同体的瓦解分化,考验着治理者和研究者的能力与智慧。相比传统的研究路径,空间政治学的出场及理论深化为审视社区治理的问题性质和改革路径提供了一个全新的观察视角与思维范式。该理论从认识论和方法论两个层面重新释读了社区治理的内容与结构——空间既是社区治理的对象,也是形塑社区的介质和工具。为此,社区治理的空间政治学从空间生产、空间正义两个议题出发,试图把握现代国家建设视角下社区治理的总体性脉络:社区中的空间生产是社会关系、政治经济体系的再生产,空间正义是空间生产的价值使命,其中政党和国家正构成空间正义的宏观引领。因此,对社区治理过程的制度/政策分析不能完全停留在功能描绘或缺陷溯因上,而是更应该看到在特定空间维度上所反映的空间病理,还原到权力、资本等治理要素及其组合运作的初始步骤。本文基于我国主要城市的党建创新经验,分别从导向政治空间的规范机制、导向公共空间的互动机制和导向私域空间的生活机制三个方面,总结提炼了党建再造社区的空间路径,以“病理-药方”的比较方式展示了“党建引领治理”如何就社区建设过程中的赋权与稳定、秩序与活力、公平和效率等钟摆式难题进行破题。

整体上,空间政治学和“党建引领治理”的空间路径给理论界在研究社区以及社会治理转型问题时带来了一定启示。第一,倘若空间生产的逻辑构成了反思社区治理的一种现实进路,则意味着空间和技术、风险等新的影响因子已经一道进入了社区系统中,并不断激荡出更多的维度区分和变量组合。所以尽管前一阶段的“治理”理念借鉴尚未完成,新的时空变化却已经要求主导者进行更快速的适应性变革,这表明社区治理开始呈现一个长程的趋势,即短期内不会获得某种行之有效的长期方案来应对所有问题,而是必须在动态的变化中与阶段问题赛跑,对制度、民情、时代等的变化等进行前瞻性预判。第二,“党建引领治理”是政党逻辑和治理逻辑的结合,但治理逻辑是主要逻辑。[58]政党逻辑富含了群众动员、政治规训等要义,但这些方式应当是用来驾驭治理而非取代治理,社区建设的治理逻辑无疑在经验和理论层面已成为基本共识,“党建引领治理”的正确思路是对后者的融入和引导,并在治理逻辑的基础上探索符合我国实际的社区现代化之路。第三,从国家治理的角度看,“党建引领治理”的创新尝试透射出国家基于社会特征变化正做出主动的适应性调整,本文从空间政治学的角度对这一尝试进行了合理性研判,并认为在更加宽泛的国家进步事业层面,“党建引领治理”和其他界别的适应性改革一道构成了具有中国特色和时代特征的空间路径。

参考文献:

[1] 林聚任.论空间的社会性——一个理论议题的探讨[J].开放时代,2015(6):135-144.

[2]Andrzej Zieleniec.Space and Social Theory[M].London:Sage Publications,2007:viii-xii.

[3][21][27]Henri Lefebvre.The Production of Space[M].Oxford:Blackwell,1991:36-37;37-40;349-351.

[4] 孙小逸.空间的生产与城市的权利:理论、应用及其中国意义[J].公共行政评论,2015(3):176-192.

[5] 谢岳,戴康.空间结构与社会行动:一个城市政治研究的新议题[J].比较政治学研究,2020(2):17-38.

[6] 郑震.空间:一个社会学的概念[J].社会学研究,2010(5):167-191.

[7]Barbey Warf,Santa Arias.The Spatial Turn:Interdisciplinary Perspectives[M].London:Routledge,2008:1-3.

[8][18][法]亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2008:46;49.

[9]Allen J.Scott.The Meaning and Social Srigins of Discourse on the Spatial Foundations of Society[A].ASearch for Common Ground[C].London:Pion,1982:141-156.

[10] Joe R.Feagin.Bringing Space back into Urban Social Science:The Work of David Harvey[J].Sociological Forum,1987,2(2):417-422.

[11] Neil Brenner.Urban Governance and the Production of New State Spaces in Western Europe,1960-2000[J].Review of International Political Economy,2004,11(3):447-488.

[12] 叶继红.城中村社区居民的空间权利及其实现——以苏州市城湾村为例[J].江苏社会科学,2017(2):35-41.

[13] 魏伟.“酷儿”视角下的城市性和空间政治[J].人文地理,2011(1):50-55.

[14] 任焰,潘毅.跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制[J].社会学研究,2006(4):21-33.

[15] 黄柔柔,洪世键.“空间-权力”动态匹配:尺度跃迁视野下珠三角地方政区空间治理模式与变革展望[J].公共行政评论,2020(4):41-57.

[16] 吴金群,廖超超.我国城市行政区划改革中的尺度重组与地域重构——基于1978年以来的数据[J].江苏社会科学,2019(5):90-106.

[17] 王佃利,于棋,王庆歌.尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J].中国行政管理,2016(8):41-47.

[19][法]亨利·列斐伏尔.日常生活批判:从现代性到现代主义(第三卷)[M].叶齐茂,倪晓辉,译.北京:社会科学文献出版社,2018:651-652.

[20] [法]亨利·列斐伏尔.都市革命[M].刘怀玉,译.北京:首都师范大学出版社,2018:206.

[22]Doreen Massey.For Space[M].London:SAGEPublications,2005:152-153.

[23]Michel Foucault.Discipline and Publish:The Birth of the Prison[M].New York:Random House Inc,1977.

[24] David Stove.Two Problems about Individuality[J].Australasian Journal of Philosophy,1955,33(3):183-188.

[25] Nando Sigona.Campzenship:Reimagining the Camp as a Social and Political Space[J].Citizenship Studies,2014,19(1):1-15.

[26] Thomas F.Gieryn.A Space for Place in Sociology[J].Annual Review of Sociology,2000,26(1):463-496.

[28] 胡潇.空间正义的唯物史观叙事——基于马克思恩格斯的思想[J].中国社会科学,2018(10):4-23.

[29] 陈水生.中国城市公共空间生产的三重逻辑及其平衡[J].学术月刊,2018(5):101-110.

[30] 黄晓星.社区运动的“社区性”——对现行社区运动理论的回应与补充[J].社会学研究,2011(1):41-62.

[31] 张雪霖.城市社区邻里关系性质研究[J].经济社会体制比较,2020(6):83-91.

[32] 任剑涛.曲突徙薪:技术革命与国家治理大变局[J].江苏社会科学,2020(5):72-85.

[33] 彭亚平.技术治理的悖论:一项民意调查的政治过程及其结果[J].社会,2018(3):46-78.

[34] Mario L.Small,Laura Adler.The Role of Space in the Formation of Social Ties[J].Annual Review of Sociology,2019,45:111-132.

[35] Doreen Massey.Philosophy and Politics of Spatiality:Some Considerations[J].Geographische Zeitschrift,1999,87:1-12.

[36] 熊易寒.国家助推与社会成长:现代熟人社区建构的案例研究[J].中国行政管理,2020(5):99-105.

[37] 宋靖野.“公共空间”的社会诗学——茶馆与川南的乡村生活[J].社会学研究,2019(3):99-121.

[38] 陈映芳.价值暧昧抑或目标分异——当下中国的家庭政策及其供给机制分析[J].社会,2020(6):71-91.

[39] 吴晓林.理解中国社区治理:国家社会与家庭的关联[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[40] Hadi Zamanifard,Tooran Alizadeh,Caryl Bosman.Towards a Framework of Public Space Governance[J].Cities,2018,78:155-165.

[41] 王梅.试论社区政治及其与国家政治间的互动关系[J].宁夏社会科学,2012(1):12-16.

[42] 陈锋.分利秩序与基层治理内卷化资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3):95-120.

[43] [英]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:南京译林出版社,2011:18.

[44] 孙小逸,黄荣贵.再造可治理的邻里空间——基于空间生产视角的分析[J].公共管理学报,2014(3):118-126.

[45] 张霞飞,曹现强.空间边界争议:对城市产权混合社区冲突的理解解释——“隔离墙争议”的扎根理论研究[J].甘肃行政学院学报,2020(6):66-79.

[46] 戴康.社区物业治理中的市场政治想象——一个居住政治的研究取向[J].湖北社会科学,2021(2):42-49.

[47] Ching Kwan Lee,Zhang Yonghong.The Power of Instability:Unraveling the Microfoundations of Bargained Authoritarianism in China[J].American Journal of Sociology,2013,118(6):1475-1508.

[48]任克强,胡鹏辉.业主维权集体行动的微观机制分析——基于主体行动的视角[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2020(2):79-89.

[49] 朱静辉,林磊.空间规训与空间治理:国家权力下沉的逻辑阐释[J].公共管理学报,2020(3):139-149.

[50] 郭于华,沈原.居住的政治——B市业主维权与社区建设的实证研究[J].开放时代,2012(2):83-101.

[51] 黄晓春.党建引领下的当代中国社会治理创新[J].中国社会科学,2021(6):116-135.

[52] 吴新叶.党建引领社会治理的中国叙事——兼论国家-社会范式的局限及其超越[J].人文杂志,2020(1):114-122.

[53] Christine Horne,Stefanie Mollborn.Norms:An Integrated Framework[J].Annual Review of Sociology,2020,46:467-487.

[54] 容志,孙蒙.党建引领社区公共价值生产的机制与路径:基于上海“红色物业”的实证研究[J].理论与改革,2020(2):160-171.

[55]肖瑛.从“国家与社会”到“制度与生活”:中国社会变迁研究的视角转换[J].中国社会科学,2014(9):88-104.

[56] 裴宜理.重访中国革命:以情感的模式[A].中国学术(第8辑)[C].上海:商务印书馆,2001:97-122.

[57]David Harvey.The Urban Process under Capitalism:A Framework for Analysis[J].International Journal of Urban and Regional Research,1978,2:101-131.

[58]布成良.党建引领基层社会治理的逻辑与路径[J].社会科学,2020(6):71-82.