作者:张良 责任编辑:赵子星 信息来源:《华南农业大学学报(社会科学版)》2021年第5期 发布时间:2021-09-29 浏览次数: 1973次

【摘 要】随着国家对基层资源投入的加大,村庄出现精英俘获资源的治理内卷化问题。基于个案追踪,发现多元行动主体围绕下乡资源展开博弈,却难以跳脱内卷化困境。运用理性选择理论,找回普通村民与村庄精英的复杂博弈关系,挖掘行动者行为选择的心态及动机。研究揭示资源下乡与行动者行为选择相抵牾的四组深层机制:村庄精英缺乏荣誉等要素激励,偏好以权谋利,导致资源下乡带来的公共利益分配竞争机制挤压合作机制;亲族博弈反复纠缠削弱关系信任机制;村庄精英依托信息自由裁量权限,构建项目信息差序扩散机制;对村庄精英异化项目经营自由裁量权限的利己行为的弱约束机制。四组机制是资源下乡带来基层治理内卷化的内在根源。

【关键词】资源下乡;基层治理;内卷化;理性选择;行动者博弈

一、基层治理“内卷化”及其机制解释

自2002年开启的农村税费改革,减轻了农民负担,强化了农民对国家政权的认同,但同时削弱了基层政权的治理能力。基层政权呈现“悬浮化”特征,农村公共品供给严重短缺[1]。“分税制”改革中得以强化的中央财政[2],开始通过财政转移支付把项目资源投入乡村社会,实现农村公共品供给有效与农村秩序稳定的治理目标。但是,资源下乡实践运作过程中却出现村庄精英俘获国家资源的基层治理内卷化困境。国家资源下乡总量越大,村庄精英俘获利益越多,基层政权合法性危机越严重。

关于资源下乡与基层治理内卷化,现有研究可以归纳为“制度分析”“代理人分析”两个机制解释视角。第一,“制度分析”视角,强调资源下乡项目化运作的制度属性,分析多层级组织运作机制。上级通过项目制形式来开展日常任务的动员,下级并无选择权,只能被动接受并参与[3]。基层政权被笼罩在压力型体制之下,治理能力不足,又要落实目标责任,陷入两种选择困境:向上“跑资争项”,陷入“资源依赖”[4];向下共谋,为基层政权与村庄强势群体合谋完成治理目标提供空间[5]。项目制分级运作,地方政府在“打包”环节植入自身权力、意志,容易侵蚀村庄自主性[6]。更甚者,地方政府会将资源集中在优势地区,造成管理目标代替政策目标[7],如“扶贫军令状”压力使地方政府集中资源打造“典型”突显政绩[8]。第二,“代理人分析”视角,侧重从代理人视角讨论基层组织的经营性、谋利性等行为特征。在基层政权组织研究中,有研究者把基层政权在资源下乡结构化约束下的角色比附为“公益经营者”[9]、“村庄经营者”[10]。在村级组织研究中,代理人角色特征与资源下乡形塑的“分利秩序”[11]关联密切。分利秩序的建构与代理人自利性诉求密不可分,如主政村庄的富人及崛起的钉子户,普通村民却被排除在利益“场域”外[12]。伴随资源下乡政策执行,基层代理人角色和行为模式,呈现“寡头治村”[13]与“新代理人”[14]等结构化特征。

上述两个视角对资源下乡与基层治理内卷化的关联给予了肯綮解释,但是仍然存在进一步推进空间。第一,“制度分析”揭示资源下乡的制度化逻辑,但是存在村庄均衡共同体的想象,忽视了内部分化,缺乏村庄内部复杂权力利益博弈关系分析;第二,“代理人分析”以村庄精英替代村庄治理主体,忽视普通村民的回应及其与村庄精英的博弈关系分析,造成经验解释去场景化、理论提升脸谱化;第三,分析层次忽视微观基础层面村庄行动者行为动机研究,行动者行为选择在村庄熟人社会“场域”中不可避免受各种“关系”影响。“关系”具有人格化特征,表现为私人性和依附性[15]。行动者行为选择受到“关系”及其附带人格和伦理约束,是解释基层治理内卷化的关键要素。

鉴于此,本文力图实现以下三个目标:一是在制度分析基础上,介入村庄多元行动者之间的权力利益博弈;二是在代理人分析基础上,找回普通村民回应及其与村庄精英的复杂博弈;三是分析层次迈向微观基础“人心”“关系”向度,深入分析资源结构约束下,行动者行为动机受到复杂“关系”影响的逻辑。尝试引入理性选择理论,以基层干部、村庄精英与普通村民的理性选择行为为研究起点,以基层治理内卷化为研究目标,分析行动者行为选择是基于怎样的理性计算?行动者会在目标设定中如何权衡?行动者在理性计算、目标权衡之后采取的博弈策略,与资源下乡情境抵牾是由于何种内在机制?

二、分析框架:理性计算、目标权衡与博弈策略

(一)理论视角的契合性分析

理性选择理论认为“行为的发生涉及行动者、资源和利益三个要素,社会行动者是具有目的性的理性人,争取最大限度地实现个人利益”[16]。每个行动者都有一定的利益偏好,资源是行动者采取行动的条件和保证,行动者与资源之间是控制关系与利益关系[17]。理论契合性主要表现在下述三点。一是理论解释起点与经验实践前提相似。笔者以行动者行为选择为起点观察,发现村庄多轮博弈,是行动者基于理性计算做出的选择,与“理性人”假设契合。二是理论命题与经验命题契合。笔者考察行动者在理性计算、目标权衡前提下选择的博弈策略缘何陷入内卷化,而该理论恰是解释行动者面对选择情境时的行为特征。三是理论视角兼具宏观结构与微观个体行为要素。资源下乡的政策效果取决于资源结构约束下多元行动者行为互动,而该理论视角特别注重行动者行为选择的互动过程分析,揭示这种互动与“博弈”背后的动机。

(二)理性计算、目标权衡与博弈策略

理性选择理论以“工具理性”和“经济人假设”为基础。其中,“工具理性”是通过对周围环境和他人行为期待所决定的行动,这种期待被当作达到行动者本身经过理性计算所追求目的的“条件”或“手段”[18]。“经济人假设”以完全信息、完全理性为前提,将个体选择动机融合于自利的自我偏好,追求个体选择利益最大化[19]。但是,传统理性选择理论只强调个人行为动机,很少考虑社会结构因素对行动选择的影响[20]。科尔曼操作社会资本概念,把社会结构因素引入理性选择范式[21]。该理论不仅分析行动者个体行为,而且认为个体行为受到社会环境、结构制约,整合宏观与微观分析进入系统分析框架[22]。

依据理性选择理论的要素属性、关联及发展脉络,结合笔者田野调查实践,建构“理性计算、目标权衡与博弈策略”的理论分析框架,具体分析框架内容由以下三个部分构成。

首先,理论的逻辑基础在于“理性计算”。“理性”概念本身存在巨大的争议,限于篇幅不做讨论,结合研究问题,笔者借用理性选择理论对“理性”的界定,“解释个人有目的的行动与其所可能达到的结果之间的联系的工具理性”[23]。所谓“计算”,是一种在特定目标指导下具有明确意向性的理性行为[24]。

其次,理性计算面临着认知限制,这就涉及目标权衡问题。在标准的选择理论中,人们把目标之间的冲突作为评估取舍和在不同物品之间确立边际替代率问题[25]。做出最有目标选择的假定前提是,“理性人”具有有序偏好、完备信息和精确计算能力,能够预估行为选择产生的各种可能性[26]。但是,现实中人处理信息能力有限,面对目标冲突,行动者自然要权衡取舍。针对目标权衡的规则问题,西蒙在理性计算逻辑基础上,发展出“有限理性”认知。人们并非寻求最优目标,也就是从所有备选方案中选择最好的那种,大多数情况下只是寻求一种令人满意或“足够好即可”的行动方案[27]。

最后,多方行动者基于各自“有限理性”进行计算与目标权衡,不可避免地会生成组织系统内选择者之间的博弈。在博弈论中,“每个人决策结果会受其他人行动影响,行动者进行决策时还须考虑对手行动选择,多元行动者处于策略性互动的局面中。在策略性互动中,存在合作与非合作两种博弈类型,合作博弈讨论各博弈主体在何种约束条件下进行结盟,而非合作博弈探讨各博弈主体如何为各自利益最大化而开展讨价还价”[28]。在村庄政治“场域”中,基层干部、村庄精英与普通村民围绕多元化利益诉求,形成的利益博弈充斥着基层社会。

笔者将行动者行为选择作为观察焦点,从不同行动者视角出发并加入时间维度,来探究资源下乡“普惠”目标如何及为何会出现精英俘获的基层治理内卷化困境。

(三)研究方法与案例选择

本文采取“过程追踪”的研究方法,对单个案例长期追踪“找寻彼此连接的要素影响,系统展现因果机制和过程”[29],并对个案进行系统的反思与深描,把故事表达的现象进行提炼,实现“故事-现象-道理”的三级提升[30]。笔者于2016年6月开始进入湾村进行田野调查与深度访谈,后续一直保持对案例的追踪调查。湾村位于华北平原东部,2009年被纳入“村改居”项目工程。村庄地理位置偏僻,没有自然资源禀赋构型。目前,湾村共有262户,896人。村两委干部4人,其中党支部成员3人,村委会成员3人,交叉任职2人。2013年,村集体经营性收入22.6万元,主要构成是发包上交收入22.48万元,其他收入0.12万元①。伴随“村改居”项目工程开展,大量的项目资源打包进入湾村。在项目资源输入的背景下,湾村的秩序混乱集中爆发,给笔者观察提供了充分的素材。

三、资源下乡与多元行动者博弈策略

资源下乡之后,国家预设的“普惠”政策目标在项目运作过程中出现目标偏离。村庄精英在长时段“村域政治”运作过程中,虽然经历更迭,但始终没有规避代理人谋利性特征,利用资源下乡机会结构攫取国家资源。基层治理陷入内卷化循环怪圈,甚至资源输入越多,博弈越发激烈,内卷化困境越是固化。

(一)精英共谋博弈策略

1.精英共谋企图俘获资源

“狠人”,即依靠武力权威获得村庄支配地位的体制内精英。从20世纪90年代开始,“狠人”L以武力压服老实人,外部寻求乡镇干部庇护,当选湾村书记。在近20年绝对性支配的过程中,村庄乡镇企业发展的公共收益被L以横暴权威的方式俘获。到2009年,华北F县开展城乡建设用地增减挂钩项目,湾村旧村拆旧面积140.9850亩,挂钩结余面积452.980亩,项目扶持资金637.47万元②。国家资源大量输入村庄,给L带来资源俘获的机会结构,L开始寻找得力外援。HS属于湾村的体制外精英,兼具乡镇人大代表身份。L力邀HS进驻湾村来承担“村改居”工程建设,经济能人兼政治精英的身份,很快HS拿下工程项目。二人共谋俘获国家资源,效用期望的达成似乎尽在理性掌控之中。

2.熟谙幕后交易富人加入博弈

2014年村委换届选举前夕的突发事件,超出L和HS二人理性预判,迫使效用期望归零。村民拿着新村建设使用的砖块(烧制不合格,HS负责采购),到乡镇政府讨说法,指斥新村建筑项目为豆腐渣工程,承包方捞黑钱。乡镇干部对闹事村民给予回应,承诺对事情一查到底,追究责任。镇政府派遣工作人员查验工程,暂停L工作,由W暂代村委书记职位。后来真相浮出水面,“闹”剧由W一手策划。W属于典型的“经营致富型”村庄精英,后期生意经营收入减少,开始转向“投资”村庄政治。W钱权交易策略获得L权力庇护,先后取得党员身份、村干部角色,并深谙内部交易黑幕。在村委换届选举的关键节点,果断选择加入博弈,私下指使本家户妇女拿着质量有问题的砖块到镇政府“闹”事,公开精英共谋俘获国家资源事件。

(二)富人家族式博弈策略

1.合纵连横确保选举博弈胜出

L在博弈中败北之后,村庄非但没有挣脱“内卷化”困境,反而迎来了W对村庄公共收益的家族式经营。2014年湾村选举,基于血缘的“亲拉亲、故连故”,基于利益倾斜形成的“庇护—附庸”关系网络一览无遗,W毫无悬念当选村委会书记(兼村委会主任)。“权力更迭”是新任领导班子一手策划发动的“闹”剧,预期获得对村庄权力支配从而谋取经济利益。

2.利益回馈与家族式经营再生产

W博弈胜出当选后,对村委选举过程中支持自己的成员进行利益回馈。家族式经营得以生产,新一轮“纵横捭阖”铺陈开来。围绕利益、资源展开“合纵连横”,拉拢、分化接踵而至。W的兄弟之前是建筑队包工头,时下在其权力庇护下承包了“村改居”建设的大小项目工程。其中一个明显的案例是宅基地复垦之后结余土地利用。村干部应乡镇政府推进农村集体经济合作社政策要求,成立经济合作社。合作社官方名字为“裕鑫丰”合作社,但据Z姓村民透露,村庄内部称谓冠以书记名字,俨然视为自家产业。W书记以合作社的幌子来为自己谋利,垄断合作社经营,实现在湾村的寡头统治。

集体经济合作社叫村民入股分红。T姓村民说自己想租地养牛。村里领导回复“来晚了,都承包出去了”,其实就是他们兄弟的事(SCL20160828)③。

案例揭示了目前村庄所呈现的家族式经营状况,宅基地复垦后部分结余土地流转到了村委少数人手里,村庄精英沦为赢利型经纪人,俘获国家资源,“普惠”目标被替代,带来乡村治理内卷化。“村改居”项目工程建设带来的资源,诱发了村庄精英之间的权力竞逐博弈,且呈现“零和博弈”形态:一方败北,从此失去了权力、资源支配的话语权;获胜一方则占据了权力高地,获得支配力量。这一零和博弈的影响持续扩散,支配精英权力寻租,俘获本该属于村民的致富机会,乡村治理内卷化问题愈发严重。

(三)普通村民集体博弈策略

1.利益受损村民集体行动加入博弈

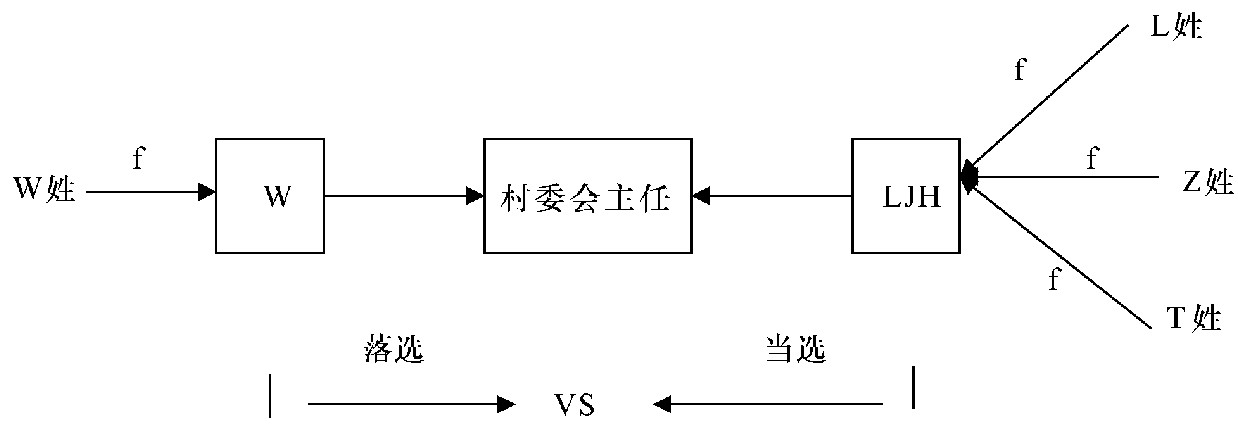

2017年12月,一张大字报指称W兄弟为村霸,村庄事务黑幕操作,要其下台。W一方看到大字报之后,立马将大字报撕扯下来,宣称这是黑恶势力扰乱村庄秩序。“大字报”事件过后,2018年1月,湾村召开了民主选举。选举票数统计结果显示,村委会主任得票最高的是LJH(村委班子成员),W试图连任的预期目标并未实现。这场选举结果的出现绝非偶然,W及亲族俘获国家资源,损害其他村民利益,村民集体行动起来抗衡其对村庄的权力支配。“大字报”事件是村民博弈策略展开的初始动作,舆论上“造势”,动员更多村民参与博弈。具体的博弈策略则是依托“民主选举”路径,L姓、Z姓、T姓村民达成共识,选举LJH为村委主任。村庄选举的派系博弈格局如图1所示。

图1 村庄竞选派系博弈图谱

注:f是favor简称,表支持

2.村民后续“村域政治”运作中退出博弈

虽然普通村民依托“民主选举”这一制度化政治渠道参与,以程序合法性在首轮博弈中胜出,但是截至2020年8月,被选出的村委会主任LJH陷入“名不符实”的困境,索性选择回归本职工作。村民首次博弈的努力,在后续3年的时间中被消磨殆尽,短暂收益难以弥合长期成本,湾村依然没有跳脱基层治理“内卷化”的秩序困境。笔者通过访谈获得了村民无奈退出博弈的事实基础。

LJH势力不行,村里书记开会根本就不叫他。当时选LJH的一些骨干遭到了不同程度的报复,L姓村民的油罐车车胎被扎漏气好几次(ZDY20200626)。

四、行动者博弈行为选择动机

为何几轮博弈下来,湾村始终未能摆脱内卷化困境?这需要找到各种策略选择背后的行动者,并界定其偏好、机会选择、战略互动模式[31],将整个资源下乡带来的多元行动者的博弈策略,置于理性计算、目标权衡的分析框架之中进行系统分析,探究行动者博弈行为选择的深层次心态与动机。

(一)基层干部行为选择动机

1.利益偏好一致

“狠人”可以在与有资历的“老实人”博弈中胜出,很大程度上取决于“狠人”武力权威手段与基层干部当时的利益偏好达成了一致。税费改革之前,乡村构成利益共同体。乡镇干部与村庄精英利益偏好一致,即使村庄精英俘获公共收益,乡镇干部也会选择默认。乡镇政权是一个以汲取资源为主要目标的利益实体,乡镇干部在目标管理责任压力下,有追求资源汲取目标达成的稳定偏好。税费改革之后,乡村利益共同体瓦解,乡镇政权嵌入在压力体制与科层体制的关系,压力性任务与资源匮乏的关系,以及制度化科层组织与非制度化乡村社会的关系圈层当中[32],乡镇干部“任务达标”目标需求的理性偏好,也形塑了其扶植“狠人”来支配农村秩序的行为。“狠人”长期支配村庄,以个人权威、关系网络稳控村庄秩序。乡镇干部理性偏好与村庄“狠人”理性偏好吻合,基层干部资源汲取、稳定村庄秩序与村庄精英获得政治权力的目标共识达成。

2.理性空间内达成目标共识

富人动员亲族“闹”事,乡镇干部选择默认,是双方理性计算达成目标共识的结果。后税费改革时代,基层政权财权上收,成为依附于县的不完整政权,经济发展职能弱化,“维稳”成为中心工作。W动员家族人员“闹”事,通过“闹”的渠道将议题曝光出来,以期更多吸引他人注意,形成强大舆论影响,迫使乡镇干部出于“维稳”的理性偏好,立刻将问题解决纳入议程。W在“闹”的处理中技艺非常娴熟。首先,前期的信息搜寻工作充分,掌握了“村域政治”环境中幕后交易的完备信息。其次,具备较强理性计算能力,知晓通过“闹大”将社会冲突转变为政府要立马解决政治事件是政府兜底前提,“兜底”是作为理性人的政府进行的理性选择[33]。同时,W把握住“闹”的度,“别闹大”是他基于理性计算而采取的博弈策略,保留在“闹”过之后与乡镇干部建立联系的理性空间。他的目标是获得村庄书记职位,而乡镇政府的目标则是维稳,“闹”而“别闹大”的博弈策略是基于双方理性计算而达成的目标共识。

(二)村庄精英行为选择动机

1.依附、庇护亲族

富人W通过“闹”的博弈策略获得了暂时代理湾村书记的职位,而后又采取“合纵连横”竞选战略互动,以绝对优势拿下书记、主任职位。“合纵连横”竞选博弈策略能够取得成功,一是“可置信承诺”的达成。W竞选之前对本亲族成员进行利益回馈承诺,基于农村血缘建立起的亲族关系,亲族村民相信W竞选博弈胜出后会采取事前承诺的行动,换句话说,是对W当选后能给他们带来利益这一效用期望进行明确的计算和预测而做出的支持选择。二是W的理性话语动员与可信承诺兑现。当选后权力支配下的利益分配自然会向支持自己的亲族倾斜。而W上台后村庄发生的案例实践,恰是以上两点解释的注脚。L姓败北下台,W姓得势“掌权”之后,在村庄内的利益分配方面基本上就没有了L姓村民什么事儿,新社区内福利分配出现了明显的排他性与封闭性。W书记以权威为基础,以“差序格局”[34]28④即亲属关系的厚薄来推及小恩小惠给自己核心圈层的人。从“村改居”项目住房优先入住的自由裁量与低保户的识别案例可验证上述推论。

笔者问:村民现在都搬到新社区了没有?

受访者回答:基本上都搬过来了,还有几个困难户,他们不照顾,“近门识户”的不交钱照样住进新楼。L姓妇女,凑了3万多,想先住进去,但是遭到W拒绝。

另外,就像村里面“吃低保”的,村里共有4户人家被评定为贫困户,其中3户是W书记本家(ZM/SCL20160826)。

上述案例不难看出在救济权和自由裁量权之间存在着张力,给村庄精英基于理性计算而要达成的庇护亲族目标提供了谋利空间,村庄干部对自由裁量权限的把握(即认定上报的村民低保户资格)最终偏向了把资源、机会分配给依附于他的亲族。另外,“贫困”界定的复杂性,也为村干部“自由裁量权”运用的任意性撕开了口子。“贫困户”的“识别”严格政策意义上需要满足国家标准,从基本情况、生产生活条件维度,严格进行各项指标度量。但是,农村不具备可度量的技术手段,熟人社会的运作逻辑也难以严格按照程序化标准执行。

2.理性扩张与差序格局扩充

村庄精英理性扩张,基于家族经营、政治连任等利益偏好,选择把资源、机会分配给班子干部、亲族成员。非亲族村民处于弱势地位,信息获取滞后,缺乏完备信息,难以预测行为选择所产生的可能后果。湾村精英凭借手中权力以集体名义控制村庄集体财源,且暗箱操作。而村民就是普通老百姓,权力的不对等带来了位差,而这种位差就为资源配置的失衡提供了渗透的间隙。集体资源透过权力位差间隙流入了位于“村域政治”高位的村庄政治精英。分析湾村的旧村改造房屋面积丈量不难看出端倪。

干部A的房屋面积,跟村民Y的房屋面积都是一样的。但是丈量出来之后,干部A的房屋费用就是比村民Y多出2万块(ZM/SCL20160826)。

显而易见,集体资源的配置在高位与低位群体之间,陷入失衡,偏离公正轨道,加剧了基层治理内卷化困境。“村改居”建设工程项目为W书记兄弟承包,净收益者利润扩张,而作为受损者的村民却得不到补偿。信息在村民的传播过程中存在从特权者到一般村民的差序格局,信息流动产生沟壑,扩大了特权者与村民的知识距离。

(三)村民行为选择动机

1.基于公正目标

长期利益受损,无法享受国家资源普惠照顾的村民,基于公正目标,在换届选举机会结构中,采取集体行动参与选举博弈,并且对村庄的政治力量强弱进行了精准的计算和预测。几个非核心圈层的姓氏,集体行动起来推举自己的代表,并且在初始博弈中取得胜出,推举出的代表获得了村委会主任职位。但是,在“村域政治”权力结构下,村委书记建立起了支配性的权力-利益网络,村委会主任处于弱势话语权地位,陷入“名与实分离”的尴尬困境,对于村庄的资源配置没有话语权。在村委会班子成员中,村委会主任始终被边缘化,未能进入权力核心。

2.基于自身利益偏好

初始博弈成功并没有给普通村民带来之前计算和预测的效用期待,而长时段博弈的策略,普通村民难以负担长期参与“村域政治博弈”的成本,基于自身的利益偏好,选择退出。过好自己的安稳日子才是村民最具理性的计算结果和目标追求,村庄再次陷入“多数人的沉默”的集体行动困境。调研过程中从Z姓村民的普遍反映看出,村民没有“搭便车”欲望,湾村基本上没有公共服务可以去“消费”,集体收入暗箱运营,展现出来的是“空壳”。村民从个体理性觉醒到参与公共事务管理,背后有成本-收益要件计算,且需纳入时间变量,进行长时段观察。在长时段博弈成本村民难以负担的条件下,初始达成的集体行动难以持续。

五、基层治理内卷化的深层机制

通过对行动者博弈策略背后理性计算、目标权衡系统分析,厘清行动者行为选择的动机以及个人行为选择与制度、组织环境的关联。行动者理性选择行为与资源下乡的运作情境之间存在怎样的结构性矛盾,使得基层治理经历了长时段的复杂博弈依然难以挣脱“内卷化”困境?笔者对现象进行深度提炼,归纳出资源下乡带来基层治理内卷化的四组深层机制。

(一)利益分配竞争机制挤压合作机制

华北农村村庄多为宋元明时期移民形成,少数几个姓氏杂居,村庄封闭,地方规矩显著,村庄内部派系林立,派系间竞争性强,形成了分裂的社会结构[35]。也就是说在分裂型村庄社会结构下,姓氏之间围绕村庄政治权力、人情面子、公共利益等展开合纵连横式竞争。只要村庄存在公共利益,不同家族精英就会参与竞争。那么资源下乡带来基层治理“内卷化”困境是否就是个无解的问题呢?这就必须去深入考察研究行动者理性选择与目标权衡背后的机制性要素。资源下乡给村庄带来的公共利益,为何总是撬动村庄精英之间的竞争机制,却难以启动合作机制来实现普惠目标?实际上除非一个集团中人数很少,或者存在强制的或其他某些手段以使个人按照集团的共同利益行事[36]。“村域政治”一直处于国家纵向行政体制与横向村民自治体制碰撞的结构性矛盾中,资源下乡多以项目制为载体,项目运行遵循的是科层化、规范化的运行路径,但是村民自治却缺乏强制性的手段来实现项目的普惠。因而合作机制实现公共利益的追求被寻求自我利益的竞争机制挤出。

竞争机制为何会挤压合作机制?这就涉及村庄精英理性选择与村庄权力结构的密切关联。村庄精英基于自身的理性偏好,侧重冲突、压制的横暴权力结构,把权力视为工具,从权力中获取经济利益。而侧重合作的同意权力结构,握有权力者不是为了要保障自身特殊的利益,但是存在必要的社会基础,即社会上需要荣誉和高薪来延揽[34]62-64。资源下乡过程中,国家缺乏对村庄代理人荣誉激励等制度配套的程序化设置,代理人理性偏好缺乏制度化通道反馈到项目调试系统当中。或者即使存在少许的荣誉激励要素,也局限于行政系统内部运作,强调对上负责。未能将荣誉激励功能溢出到村庄社会基础领域,难以凝聚村庄代理人对下负责的回应性与公共性。因而,竞争机制挤出合作机制的结构性矛盾下,资源下乡带来基层治理“内卷化”的困境。

(二)亲族博弈削弱关系信任机制

除了竞争机制对合作机制的挤压之外,资源下乡背景下,合作机制在村庄建构起来的一个关键要素还在于普通村民对村庄精英的信任,即“村域政治”中的“关系信任”。翟学伟从个体交往角度出发,对“关系信任”进行界定,“个体通过其可以延伸得到的社会网络来获得他人提供的信息、情感和帮助,以达到符合自己期望或满意的结果的那些态度或行为倾向”[37]。并对中国人信任关系由内而外进行了分类,即“放心关系”“信任关系”及“无信任关系”,其中有一定义务嵌入的“熟人”之间则构成了某种程度的“信任关系”[38]。沈毅则进一步讨论“差序格局”的人伦性社会关系,人际关系由内而外的亲疏远近,也就意味着彼此“情义”嵌入程度亦即信任程度由深至浅的逐步弱化[39]。

湾村关系信任的弱化有着复杂的构成要素,市场经济冲击下,村庄经济社会分化程度加剧。旧村改造后村庄公共文化空间消逝,公共文化空间社区记忆介质的角色和凝聚、整合村庄力量的功能[40],短时间内难以重构。以亲缘为基础的聚居单元被打破,取而代之的是蜂窝状格子单元,村民被束缚在格子单元里,弱化了彼此之间的交往。村庄内部的“社会关联”链条薄弱,逐渐剥离了嵌入熟人社会的“情义”。村庄整体性关系信任弱化的情境下,村干部可置信承诺落空事件叠加作用,加速关系信任损失,进一步削弱村民对效用期待的预期,集体利益的建构难以实现。两次动员事件,深度揭示了村中非核心圈层村民对村干部的信任危机。第一,拆迁动员事件,奖励承诺未能兑现,5000元的拆迁动员奖励费用以村干部“打白条”的方式而悬空;第二,集资供暖的动员事件,“一事一议”的集资策略,少数核心圈层村民予以支持,多数非核心圈层村民理性选择不予配合。

在一些经济资源稀缺的农村社区,各水、电、路、暖、气等公共基础设施均需自给却资金严重不足的情境下,“打白条”的现象时有发生。村庄精英在村民进入社区伊始未能兑现承诺,早期“动员”资源“虚化”,失去群众信任。后续小亲族之间利益分配非均衡,带来村庄内部利益分配“差序格局”。各小亲族派系之间围绕“公共利益”分配,反复博弈纠缠,外围圈层的村民对家族式经营的村干部的关系信任进一步削弱。村干部不可信的承诺只会引发外围圈层村民的嫌恶和排斥。社区初创,治理面临“刚性”需求,村干部丧失了开展“一事一议”制度外公共产品供给的群众信任基础。向上面“跑”,制度内供给意愿不强,乡镇政府也是财政“空壳”。资源配置“虚化”,关系信任削弱带来“集体行动困境”,资源下乡“普惠”政策目标实现所需要依托的合作机制难以建构。

(三)项目信息的差序扩散机制

再进一步讨论,“村域政治”中关系信任机制建构的核心要素在于村民对项目信息掌握程度。信息公开,村民拥有平等获得完备信息的机会,才具备理性选择的基础条件。但是,项目制以科层化、规范化的方式运作,项目发包存在对村庄的“均衡共同体”想象。项目打包之后,村庄基于自身基础设施与公共品需求进行项目抓包。项目抓包进村之后,村庄精英把控着信息自由裁量权限,整包打开后的项目信息未能及时向村民公开,村民获取信息的渠道有限。信息在村庄内部的传递、扩散、流动呈现出“差序格局”。在核心圈层、中间圈层与边缘圈层的村民之间,产生了项目信息流动的沟壑。信息掌握的及时性、全面性以及完备性程度,成了拉开不同圈层村民之间获得项目资源差距的关键。

在“村域政治”的公共利益分配过程中,信息意味着权力与资源,优先获得完备信息,能够更为有效地预估行为选择出现的可能后果,权衡做出满意的理性选择。否则,只能是在滞后、片面的不完备信息基础条件下做出次优选择。但是,资源下乡的项目化运作过程中,国家缺少对村庄精英信息自由裁量权限的限定。部分村庄精英采用“信息隐匿”这一方式,暗箱操作,攫取国家下乡资源,资源下乡的“普惠”目标被“精英俘获”所替代。在“村域政治”中,依托信息的自由裁量权限来实现信息的差序流动,建构自身小亲族的利益圈层。基层治理“内卷化”的困境伴随资源下乡政策的持续投入,不断陀螺式衍生,利益圈层之间的“区隔”持续扩张,影响村民对国家政权的认同。

(四)项目经营自由裁量权限的弱约束机制

项目制运作到基层,在落实目标管理责任的压力下,基层存在各式各样非正式运作,及各种区分开科层制理性的策略运用和变通实践[41]。有学者运用行政发包制进行解释,基层非正式运作是项目发包后自由裁量权积淀在承包人手中,以及“只看结果,不管过程和程序”考核逻辑的必然产物[42]。但是“消极意义上的应付和走形式”恰恰显示了行政发包制内在紧张,在发包制的实际运行过程中承包方常常不得不应对那些自上而下地打断其过程、冲击其边界的“行政”干涉[43]。也有学者认为行政体系广泛采用行政发包制、项目制,是中央赋能地方、激发由下而上积极性的做法,根源自传统“集权的简约治理”中的“简约治理”,可以有效地去除官僚主义内卷化[44]。

但是,项目制作为去除官僚主体内卷化的机制,并未如理论预期般有效。对项目经营自由裁量权限的把握缺乏具有足够穿透力的强约束,使得村庄精英理性扩张,俘获国家资源。虽然项目制以规范化、程序化方式设定,但是到了基层,项目如何经营,则很大程度上由村庄精英进行自由裁量。在这一自由裁量的弱约束下,乡镇基层政权的权力会受到各种地方习性和利益的逃逸性抗衡,削弱基层政府权能服务于村民的效能。如案例中的集体合作社项目经营,官方拟定名称与村庄经营称谓出现“名不符实”的状况。而边缘圈层普通村民想要加入集体合作社来进行养殖业经营的期望,却被村庄精英以“名额已满”为由拒之门外。缺乏对村庄精英项目经营自由裁量权限的强约束,导致普通村民无法进入项目运作的受益圈。

除了地方利益的逃逸性抗衡内生要素外,村庄精英自由裁量权限的弱约束困境还有外部介入的体制性要素。乡镇处于压力型体制末端,要完成项目任务,但自身治理权力、能力不足,选择与村庄精英共谋完成任务。共谋策略下,基层干部对村庄精英项目经营自由裁量权限的使用程序选择忽视,偏好结果导向。重结果、轻程序的理性价值导向下,村庄精英在项目经营过程中的自由裁量权限难以受到强约束。

六、结论与探讨

资源下乡的“普惠”目标被精英俘获所替代,削弱农民对国家的认同,基层治理陷入内卷化。笔者尝试引入理性选择分析工具,找回普通村民的回应及与其他行动者的复杂博弈,分析层次深入微观层面行动者的行为选择动机,透过理性计算、目标权衡与博弈策略分析框架,归纳资源下乡带来基层治理内卷化的深层机制。

结果发现,资源下乡结构约束下,各方行动者历经多轮策略博弈,但始终未能跳脱基层治理内卷化困境。行动者博弈行为选择背后有特定的理性计算和目标权衡:基层干部与村庄精英偏好一致与目标共识;村庄精英理性扩张与利益分配差序格局;村民基于理性计算的博弈策略选择。资源下乡与行动者理性选择抵牾存在四组深层机制:围绕公共利益分配的竞争机制挤压合作机制;亲族博弈反复纠缠削弱关系信任机制;信息自由裁量权限控制下的项目信息差序扩散机制;项目经营自由裁量权限的弱约束机制。

四组内在机制解释,通过理论与实践的深度对话,回应文章三个立意目标。首先,派系竞争机制挤压合作机制,回应目标一,在制度分析的基础上,介入村庄行动者复杂权力利益博弈,拉长时段锁定合作机制难以建构的关键要素“激励”,资源下乡的项目化运作,缺乏荣誉等激励导致村庄精英基于个体理性计算,偏好横暴权力结构,以职位谋私利。其次,信息自由裁量权限控制下的项目信息差序扩散与项目经营自由裁量权限的弱约束机制,把普通村民的回应及与其他行动者的博弈纳入分析框架,瞄准“信息”、“程序”两个要素来回应目标二。其一,村庄精英依托信息自由裁量权限,对完备信息进行“村域”差序扩散,建构自身小亲族的利益圈层。其二,资源下乡重视项目结果而忽视经营程序的理性价值导向,对村庄精英异化裁量权限来利己的行为难以构成强约束。最后,亲族博弈削弱关系信任机制,回应目标三,理论扩展到“村域政治”微观“人心”“关系”向度,关系信任损失削弱村民的效用期待,集体利益难以建构,合作博弈难以达成,基层治理陷入内卷化。

文章运用理性选择理论揭示行动者行为选择的动机,以及个人行为选择与制度、组织环境的关联,是对理性选择理论单向度“追求个人利益最大化”的扩展,冲破“利益-权力”技术分析的理性“铁笼”。“理性计算、目标权衡与博弈策略”理论框架的可能贡献在于,把普通村民的回应及与村庄其他行动者的博弈纳入框架,打开过去被村庄精英主导叙事框架所遮蔽的关键要素。更关键的是分析层次由“行动-结构”扩展到微观“人心”“关系”价值意义向度,挖掘行动者行为选择的心态、动机,尤其是个人行为选择受到村庄“关系”及其附带人格和伦理约束影响的内在逻辑。

笔者在个案过程追踪中尽可能“将心比心”去观察感受行动者行为选择背后受到“关系”、“伦理”控制约束的价值导向。但是,具体如何建构科学的操作方法测量关系控制或动员的“度”,依照关系控制与行为选择的权重进行类型划分、模型建构,寻找二者作用最优组合,破除资源下乡与行动者行为选择抵牾的机制矛盾,规避基层治理内卷化,是笔者下一步努力研究的方向。

参考文献:

[1]周飞舟.从汲取型政权到“悬浮型”政权--税费改革对国家与农民关系之影响[J].社会学研究,2006(3):1-38.

[2]周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006(6):100-115.

[3]陈家建.项目制与基层政府动员--对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013(2):64-79.

[4]李祖佩,钟涨宝.分级处理与资源依赖--项目制基层实践中矛盾调处与秩序维持[J].中国农村观察,2015(2):81-93.

[5]李祖佩.乡村治理领域中的“内卷化”问题省思[J].中国农村观察,2017(6):116-129.

[6]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑--对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4):126-148.

[7]陈家建,巩阅瑄.项目制的“双重效应”研究--基于城乡社区项目的数据分析[J].社会学研究,2021(2):115-137.

[8]陈义媛.精准扶贫的实践偏离与基层治理困局[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(6):42-49.

[9]陈颀.“公益经营者”的形塑与角色困境--一项关于转型期中国农村基层政府角色的研究[J].社会学研究,2018(2):88-114.

[10]李祖佩,钟涨宝.“经营村庄”:项目进村背景下的乡镇政府行为研究[J].政治学研究,2020(3):39-50.

[11]王海娟,贺雪峰.资源下乡与分利秩序的形成[J].学习与探索,2015(2):56-63.

[12]陈锋.分利秩序与基层治理内卷化资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3):95-120.

[13]王黎.寡头治村:村级民主治理的异化[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019(6):121-129.

[14]李祖佩.“新代理人”:项目进村中的村治主体研究[J].社会,2016(3):167-191.

[15]周飞舟.政府行为与中国社会发展--社会学的研究发现及范式演变[J].中国社会科学,2019(3):21-38.

[16]MASSEYDS,GOLDRINGL,DURANDJ.Continuities in transnational migration:an analysis of nineteen mexican communities[J].American Journal of Sociology,1994(6):1492-1533.

[17]杨婷,靳小怡.资源禀赋、社会保障对农民工土地处置意愿的影响--基于理性选择视角的分析[J].中国农村观察,2015(4):16-25.

[18]向德平,刘风.价值理性与工具理性的统一:社会扶贫主体参与贫困治理的策略[J].江苏社会科学,2018(2):41-47.

[19]何大安.西方理性选择理论演变脉络及其主要发展[J].学术月刊,2016(3):48-56.

[20]胡荣.理性行动者的行动抉择与村民委员会选举制度的实施[J].社会学研究,2002(2):94-109.

[21]JAMESSCOLEMAN.Social capital in the creation of human capital[J].American Journal of Sociology,1988(94):95-120.

[22]詹姆斯·S.科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,2008:19-23.

[23]李培林.理性选择理论面临的挑战及其出路[J].社会学研究,2001(6):43-55.

[24]高良谋,胡国栋.情感与计算:组织中的逻辑悖论及其耦合机制[J].中国工业经济,2013(8):96-108.

[25]理查德·M·西尔特,詹姆斯·G·马奇.企业行为理论(第二版)[M].李强,译.北京:中国人民大学出版社,2008:200.

[26]何大安.理性选择向非理性选择转化的行为分析[J].经济研究,2005(8):73-83.

[27]赫伯特A.西蒙.管理行为[M].詹正茂,译.北京:机械工业出版社,2013:111.

[28]丁利.制度激励、博弈均衡与社会正义[J].中国社会科学,2016(4):135-158.

[29]张静.案例分析的目标:从故事到知识[J].中国社会科学,2018(8):126-142.

[30]折晓叶.“田野”经验中的日常生活逻辑经验、理论与方法[J].社会,2018(1):1-29.

[31]刘骥.找到微观基础--公共选择理论的中国困境[J].开放时代,2009(1):100-119.

[32]欧阳静.运作于压力型科层制与乡土社会之间的乡镇政权以桔镇为研究对象[J].社会,2009(5):39-63.

[33]杨华.“政府兜底”:当前农村社会冲突管理中的现象与逻辑[J].公共管理学报,2014(2):115-128.

[34]费孝通.乡土中国生育制度乡土重建[M].北京:商务印书馆,2011.

[35]桂华,贺雪峰.再论中国农村区域差异--一个农村研究的中层理论建构[J].开放时代,2013(4):157-171.

[36]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:格致出版社上海三联书店上海人民出版社,2014:2.

[37]翟学伟.社会流动与关系信任--也论关系强度与农民工的求职策略[J].社会学研究,2003(1):1-11.

[38]翟学伟.信任的本质及其文化[J].社会,2014(1):1-26.

[39]沈毅.儒法传统与“关系信任”的指向--兼论中国人社会关系的分类与区隔[J].开放时代,2019(4):133-154.

[40]张良,冷向明.“内卷化”外的建构叙事:资源下乡与文化网络重构[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020(6):76-86.

[41]王汉生,王一鸽.目标管理责任制:农村基层政权的实践逻辑[J].社会学研究,2009(2):61-92.

[42]周黎安.行政发包制[J].社会,2014(6):1-38.

[43]周雪光.行政发包制与帝国逻辑周黎安《行政发包制》读后感[J].社会,2014(6):39-51.

[44]黄宗智.重新思考“第三领域”:中国古今国家与社会的二元合一[J].开放时代,2019(3):12-36.

注释:

①摘自镇官方网站湾村的简介。

②数据源于笔者2016年在湾村调研时获得的资料。

③访谈编码以被访谈者名字首字母大写加访谈日期构成。

④差序格局,费孝通用于解释中国社会结构基本特性的一个概念,以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。