作者:赵 凤 计迎春 陈绯念 责任编辑:王铭鑫 信息来源:《妇女研究论丛》2021年第4期 发布时间:2021-09-20 浏览次数: 5190次

【摘 要】根据西方经典家庭现代化理论的思路,随着现代化程度的提高,核心家庭将成为主要的家庭形态,夫妻关系将取代代际关系成为家庭关系的轴心,然而,中国转型期的家庭发展动态似乎呈现出一个不尽相同的图景。本文基于2006年中国综合社会调查的数据,探讨转型期中国家庭关系的主轴,同时从家庭结构、价值规范、夫妻关系质量三个层面考察其对家庭关系轴心的影响,并进一步探究背后的性别模式。研究发现,转型期中国家庭关系呈现夫妻关系与代际关系双轴并重的格局,略超过半数的被访者选择将夫妻关系作为家庭关系的主轴,也有近半数的受访者选择以代际关系为主轴。居住安排、孝道观念和婚姻质量均对二者何为主轴产生影响。对于家庭关系主轴的选择存在明显的性别模式差异,男性更倾向于将上行式代际关系作为家庭关系的主轴,女性则更倾向于视下行式代际关系为主轴。

【关键词】家庭关系;同住;孝道价值观念;婚姻质量;性别

在家庭变迁研究中,西方经典家庭现代化理论被广泛提及,但也不乏对它的批判。根据第七次全国人口普查数据,受人口流动、年轻世代婚后独立居住等因素的影响,中国家庭户规模持续缩小,2020年的户均人数降至2.62人[1]。核心家庭户已经成为中国家庭的主要形态[2]。然而,在中国,核心化家庭无法脱离父母的支持和帮扶[3],家庭网(family network)支持着核心化家庭的运转[4]。因此,研究中国家庭的学者认为,家庭现代化理论无法解释中国多代同住的盛行、“网络化家庭”的广泛存在等现象[2][5][6][7][8]。

本文的研究问题聚焦于两方面。第一,在核心化家庭已经成为中国家庭主要形态的同时,夫妻关系是否已经取代代际关系成为家庭关系的主轴?第二,哪些因素影响着这两者谁为当前家庭关系的主轴?事实上,家庭现代化进程并不只是体现在家庭形态与功能的变化上,如果仅强调家庭结构的转变而忽略家庭关系的变迁,显然是片面的。家庭关系的变化是现代家庭有别于前工业化家庭的核心内容[9]。

根据经典家庭现代化理论,伴随着工业化和现代化进程,家庭结构将从传统扩展家庭转变为核心家庭[10]。与此同时,传统价值观念随着现代化进程不断被消解,取而代之的是一整套现代家庭价值观念和生活方式[11]。其具体表现为:父母权威下降,年轻女性家庭地位提高;浪漫爱情成为缔结现代家庭的基础,婚姻质量开始被强调。这些因素的叠加带来了家庭关系的变革,导致横向的夫妻关系取代纵向的代际关系成为现代家庭关系的主轴[10]。最近几年研究者开始对代际关系的重要性进行重新审视[12],特别是基于中国本土情境对家庭现代化理论进行扬弃,并开始重视家庭代际关系变迁背后鲜明的性别维度[5]。

综上所述,家庭结构、价值规范、夫妻关系质量、性别因素都可能对家庭关系的转变特别是代际关系和夫妻关系地位的对比产生影响。本文使用2006年中国综合社会调查(CGSS2006)数据,首先探讨转型期中国家庭关系主轴究竟是夫妻轴还是代际亲子轴,其次从家庭结构(本文主要关注居住安排)、价值规范、夫妻关系三个层面考察其对家庭关系主轴的影响,并进一步引入性别视角分析家庭关系主轴中的性别差异。

一、对已有研究的再思考

对于转型时期中国家庭关系的主轴究竟是夫妻轴还是亲子轴,学界依然存在争议。有学者认为伴随家庭结构核心化的趋势,家庭重心已经从以父子关系为主轴转向了以夫妻关系为主轴的模式[13]。也有观点认为夫妻轴取代亲子轴的情感性转向仍值得进一步商榷[14][15],中国尚未进入夫妻轴“压倒”亲子轴的历史阶段[16]。“家庭对于中国人的意义不仅在于夫妻之间,更在于亲子及代际之间”[2](P146)。也有学者认为,在20世纪末的中国农村,横向的夫妻关系取代纵向的父子关系成为家庭关系的主轴[17];然而自20世纪90年代和21世纪初住房市场化以及私有产权普及后,亲子关系可能又重新成为城市家庭关系的轴心[12]。也就是说,在当前时空交错、城乡改革不同步的背景下,中国家庭关系的变化可能是杂糅、非线性的[5][6]。

从目前的实证研究来看,学术界对家庭的研究多侧重在家庭结构层面;仅有少量研究涉及中国转型时期家庭关系主轴这一问题,且主要局限在一定地理范围或某些特定群体内。这些研究一是结论不明确,并未清晰展示家庭关系的主轴究竟是夫妻横轴还是代际纵轴;二是往往从特定地域或者特定案例入手讨论,虽具有理论上的启发意义,但这些结论在实证层面是否可以推广至全国的家庭模式尚存在疑问。由于中国家内关系的复杂性及大规模经验分析的匮乏,我们并不能准确地在全国层面回答这一家庭社会学核心问题——转型时期中国家庭关系的主轴是夫妻关系还是代际关系?而本研究的目的就是使用全国性抽样数据,从整体层面讨论家庭关系主轴的变迁及其背后的影响因素。

纵观家庭关系研究的文献,大致可以分为三种研究路径。第一种研究路径聚焦于代际关系、代际凝聚力,主要探讨成年子女与父母之间的关系。该路径主要从功用层面入手,采取理性选择视角探讨代间居住安排、代际互动模式[7][8][18]。事实上,家庭在现代化进程中的变迁并没有导致代际支持功能的衰落[19][20],成年子女与父母之间的亲子关系展现出强大的韧性和弹性[5][16],这在城乡家庭中均有体现。第二种研究路径聚焦在夫妻关系上,主要从家庭权力地位与相对资源理论、性别角色冲突理论等视角出发,探讨影响家庭幸福感[21]、婚内暴力冲突行为[22]以及离婚风险的作用机制[23]。在劳动力大规模迁移的时代背景下,有学者关注到人口流动过程对离婚率的影响,研究显示,流动过程中婚姻质量的降低、选择性资源的增多、再婚成本的降低,都增加了流动人口婚姻破裂的风险[24]。上述两种研究路径将代际关系与夫妻关系分开探讨,然而现实家庭生活中,二者常常交织在一起。第三种研究路径将两性关系与代际关系结合起来进行讨论。多项研究表明,家庭中的权力关系在性别和代际两个层面都已经发生转移,家庭权力主要掌握在子代(尤其是儿媳)手中,年轻女性在家庭中拥有更高的权力地位,对比之下老人地位下降,出现了“孝道”衰落和“父权”式微[25][26][27]。家庭关系的典型特征是以亲代让渡权力换取家庭内部的和谐[28]。这一研究路径侧重的是代际权力格局,但是对两性关系的探讨不够深入。该研究取向将子代的夫妻关系作为一个独立的、没有性别差异的整体分析年轻夫妻与亲代的关系,特别是儿媳与公婆的关系,却忽略了年轻夫妻之间的关系动态、权力对比和婚姻质量。而近五到十年的一些研究开始讨论传统观念的回潮,特别关注对女性传统性别角色期待的强化[29][30][31][32][33],这使得我们有必要对家庭内部的和谐和年轻女性地位的上升这些论断背后的复杂性和矛盾性进行更为深入的思索。因此,这一研究路径虽然一定程度上结合了两性关系与代际关系,但依旧将家庭内部关系一极化了;性别关系内部动态的复杂性显然还有进一步探索的空间,系统地引入性别视角势在必行。

除上述三种研究路径外,近期对家庭关系的学术讨论关注到两性关系与代际关系之间的杂糅交错,开始考察两者的交互作用,即探究子代的权力对比、婚姻满意度对代际赡养的作用机制,以及代际关系如何影响了子代夫妻关系的稳定性。郑丹丹、狄金华运用CGSS2006数据分析了家庭代际资源分配模式,发现良好的夫妻关系有利于促进对双方父母的赡养[34]。阎云翔运用田野调查资料分析了中国城市“80后”独生子女离婚较大程度上受到来自父母的干涉[12]。左际平的质性研究呈现了中国传统社会中已婚女性在代际和夫妻权力关系方面错综复杂的人生经历[35]。计迎春具有理论导向的质性研究揭示了现代性别实践和传统父权规范之间的矛盾和渗透;考虑到现代婚姻的脆弱性,已婚女性对自己与父母、公婆的关系进行了情感和规范导向的区别对待[5]。这些研究一方面展示了家庭内部横轴与纵轴之间充满张力——可能会相互融合,也可能彼此竞争,反映了中国家庭内部关系的复杂性和微妙性。另一方面,透过这些研究,我们依然无法准确地从全国层面去把握转型期中国家庭关系的主轴是夫妻横轴还是代际纵轴,而且对其背后的影响机制特别是夫妻和代际动态的综合影响机制缺少深入的考察。

有鉴于此,本研究尝试在以下方面做出努力:第一,采用全国性的抽样数据资料,将代际关系与夫妻关系置于同一画卷中,探究转型期中国家庭关系主轴究竟是夫妻轴还是代际亲子轴,来回应当前学界关于家庭关系主轴是夫妻还是代际这一议题的争议;第二,采用“复杂现代性”这一分析框架,系统地从家庭结构、价值规范、夫妻关系质量等方面,并沿着性别视角来分析影响家庭关系主轴变迁的机制,以期在经验和理论层面有所补充。

二、复杂现代性:理论分析框架与研究假设

(一)复杂现代性视角下的理论框架

以古德(Goode)为代表的西方经典家庭现代化理论认为,世界不同国家和地区的家庭随着现代化在全球的扩展和推进,由传统扩大家庭向现代家庭模式——也就是第二次世界大战后20世纪50年代的核心家庭——进行转化和聚合,这种核心家庭体现为夫妻关系代替代际关系成为家庭关系的主轴,夫妻之间的亲密性和私密性增加[10]。经典家庭现代化理论蕴含认同简单、线性的现代化道路和西方中心主义的预设,不仅不能解释20世纪70年代以来以美国为代表的西方家庭发展模式,也在解释非西方家庭变迁上力不从心[6][36]。与经典家庭现代化理论的直线行进或者是世界趋同论不同,家庭比较研究呈现了不同国家与地区家庭变迁多样化的事实,并指出家庭模式的差别除受到现代化程度或经济发展水平的影响外,还取决于不同文化情境的内在逻辑[30][31][37]。

很多研究者对经典家庭现代化理论的简单线性发展观进行了批评[6][9][38]。在转型期中国社会,传统并不必然为现代所代替,而是在现实生活中延续,为我们的生活提供价值意义和实用策略;传统与现代长期共存、互动、交织,构成了一种中国式的“复杂现代性”,也就是“马赛克现代性”[5][19]。而这种杂糅现代性直接构成了家庭结构、文化规范、关系变迁中复杂的传统现代混搭共生的“马赛克”图景[5][6][19][31][32]。现代化的道路不是一成不变的,而转型国家的现代性也尤为复杂,呈现出一种传统与现代杂糅的“马赛克现代性”,即传统和现代并存、冲突、协商、调和、创新、混搭[19][31][32]。“马赛克现代性”强调中国转型社会背景下,各种社会力量的角逐、对话、拼接。在这种复杂现代性的图景下,个人的家庭行为和动机以及性别动态、意识形态也体现了传统和现代的并存和创新,出现了一种具有显著性别维度、代际张力强韧、传统现代文化价值规范交融的“马赛克家庭主义”模式[5][19][32]。

因此,我们需要认真反思西方家庭现代化理论,结合本土化的“复杂现代性”和“马赛克家庭主义”的理论和概念,在中国转型社会传统与现代混搭的复杂现代性的背景下,统筹考虑现代家庭动态和传统文化观念对于中国当代家庭关系主轴变化的影响。本文将遵循复杂现代性框架,探究家庭关系的主轴变化趋势和背后的机制,分析家庭结构、价值规范和夫妻关系质量对家庭关系主轴变化的影响,并揭示可能存在的性别模式。

本文之所以从以上四个方面展开研究,是因为家庭结构和价值观念的变迁是经典家庭现代化理论的重要内容,而两者的变迁直接导致个人更为注重夫妻关系的质量,带来夫妻关系地位的上升,夫妻关系成为现代家庭关系的主轴。然而吊诡的是,这一聚焦于夫妻关系性质变迁的现代化理论却缺乏系统的性别视角。而本土化的“马赛克家庭主义”理论反思经典家庭现代化理论的核心逻辑,在肯定当代家庭结构的变与不变的前提下,聚焦家庭关系特别是代际关系的变迁,讨论夫妻纽带对于代际关系的影响,强调家庭、性别规范的变化,从性别视角入手特别强调女性的日常生活实践对于家庭制度转型的推动作用。复杂现代性作为“马赛克家庭主义”理论的核心概念,贯穿了上述家庭结构、家庭关系包括夫妻关系和价值观念中的传统与现代的杂糅。所以,本文以“马赛克家庭主义”理论中的核心概念“复杂现代性”为分析框架,对经典家庭现代化理论进行扬弃,从家庭结构、价值规范、夫妻关系质量三个层面来探讨家庭主轴关系变化的机制,并进一步考察家庭主轴关系变化背后的性别模式。接下来我们将按照复杂现代性的逻辑,贯穿家庭结构、孝道观念、夫妻互动质量和性别关系四个方面来进行讨论。

1.家庭结构的传统性和现代性

中国家庭现代化进程中,在家庭结构层面出现了现代核心家庭和传统主干家庭多代同居家庭并存的格局[5][6]:一方面,呈现出家庭结构核心化、家庭规模小型化等现代化特征;另一方面,三代家庭依然在顽强持续。在家庭关系层面则似乎既有夫妻关系重要性上升的证据[39],也有代际关系依旧强韧甚至强化的研究[16],出现了所谓的传统和现代杂糅交错的“马赛克模式”[5][6][19]。

家庭结构的变迁导致家庭关系产生了何种变化?学界对此有不同的观点。既有证据表明,家庭结构的变迁会带来夫妻关系重要性上升、代际关系重要性下降[17]。也有学者指出,家庭核心化并不必然等同于代际关系削弱,家庭的核心化对代际关系的影响可能是两面性的:一方面,它有助于减少多代之间硬性维持同住共爨所带来的大家庭矛盾,从而改善代际关系;另一方面,原本具有共同利益的大家庭成员彼此之间的生活交集会大大减少,代际交往方式将发生改变并被削弱[40]。也有学者认为,在生育政策、人口老龄化、托育服务不足等多重因素作用下,家庭结构的变化甚至可能会强化代际之间的联结和支持[15]。因此,家庭结构的变化会对家庭关系进行重构,但代际关系的重要性究竟是被削弱还是被加强,则需要从实证层面进一步考察。

经典家庭现代化理论隐含的一个主要判断是家庭结构的现代化会影响家庭关系的现代化,即核心家庭中夫妻关系成为主轴。本文一方面遵从这一判断去探究家庭结构和家庭主轴关系的相关性,另一方面避开其线性发展观和西方中心主义的倾向,综合考虑中国转型社会和家庭变迁中传统和现代杂糅共存的现状,考察家庭结构对于家庭关系主轴的影响。

2.价值规范的传统性和现代性

转型社会过程中家庭价值观念领域越来越多元化,呈现出传统与现代并存的格局。近年来传统文化观念出现了复兴[19][30][31][41],同时新自由主义、个人主义思潮也在兴起[39][42]。社会变得更加多元和分化,社会价值观念也更加理性与包容,同时传统文化依然具有高度的韧性和强大的生命力[19][20]。与西方的个人主义文化不同,传统的孝道文化强调父母与子女的“和合、共生”,“孝”的观念强化代际的情感纽带[43]。相形之下,儒家文化在论及夫妻关系时“只言夫妻有别,从未言夫妻有爱”[44];夫妻关系的亲密表达往往被视为违背孝道,也是对亲子关系的潜在威胁[35]。由此可见,在传统社会,家庭关系的主轴是纵向的,这种家庭关系模式的存在除经济因素作用外,也有孝道文化伦理作为支撑。已有实证研究证明孝道文化在现代化进程中影响力持久[45],“养亲”“侍亲”“荣亲”等孝道观念在社会转型期得到传承与发扬。因此,孝道依然是被延续的重要文化价值规范,活跃在人们的日常观念与行为中。

然而,我们必须意识到,现阶段代际关系的强化不一定完全是一种传统的回归,可能杂糅体现为传统和现代因素的并存。一方面,随着儒家父权传统的复苏[30][31][33],以服从、孝顺、奉亲为内核的传统孝道观念也有可能会被强化,这种传统孝道观念也可能会与强调个人表达、夫妻亲密关系的现代性有所冲突;另一方面,代际关系的强化也体现出现代性的特征,比如一种亲密性和互相支持、依赖关系的强化[5][19][46],从而出现一种“孝而不顺”的现代孝道关系和观念取向[47],生动地体现了当代孝道关系中传统与现代杂糅的复杂价值内涵[5]。

3.夫妻关系质量和现代家庭关系

家庭现代化理论认为,在扩大家庭向核心化家庭转变中,伴随着家庭结构的简化,家庭关系也相应发生一系列变化——父母对子女的控制下降,夫妻关系的重要性增加,家庭内部更注重私密性、情感性、独立性[10]。沿着夫妻关系重要性上升的理论线索,这种现代关系体现的是相对私密、平等协商的关系,而不是传统代际服从权威的模式[6]。在当代中国杂糅现代性的情境下,个人的家庭观念层面,传统家庭主义元素与现代个人主义元素并存。

在传统中国社会,人们的情感和欲望难以在公共生活中公开表达。随着现代化进程,在儒家文化规范下被压抑的情感、欲望逐渐具有了合法性。个人在情感、欲望方面的主体意识开始凸显,两性关系在家庭生活中的重要性上升[17]。现代个体越来越重视两性关系中的亲密程度,这种亲密来自于个人或者年轻夫妻之间的相互满足感[48],其主要特征在于两性之间存在着强烈的情感依赖,个体更看重对配偶的感情,注重自我表达、相互依存和感情上的温暖。那么作为现代家庭关系的一个内核,夫妻关系质量,也即婚姻质量,可能会影响到家庭关系的主轴。因此,对家庭关系主轴的考察还需要深入婚姻关系内部,尤其要探究夫妻关系的亲密程度。

4.性别关系中的传统性和现代性

进一步来讲,夫妻关系的本质是一种亲密的性别关系,这种性别模式其实也体现了传统、现代的并存和不平衡性,也可能会影响何为家庭关系的主轴。随着现代化的推进,不仅代际之间的权力关系发生转移,女性也获得了独立参加劳动力市场的权利,妇女在追求在劳动力市场和家庭中的平等权利层面做出了巨大的努力[10]。然而,在私人家庭领域,父权制文化、家务劳动的分工等要素对男女两性的影响是不对称的[32][49]。改革开放以来,随着公私领域分离的加剧,中国男女两性在性别平等观念和传统性别角色期待上发展不平衡,特别是接受过高等教育的女性,更具有凸显个人发展和性别平等的现代观念[31]。所以,这些不对等的性别观念可能使得男性更为认同父权传统,而女性可能会更为认可彰显私人亲密性的现代夫妻关系。随着女性育儿负担的加重和密集母职的盛行[50][51][52][53],女性和自己原生家庭的关系也更为密切。由此本文将性别视角纳入到本文的框架中。

综上所述,我们认为在转型中国社会复杂现代性的背景下,传统和现代的张力弥散于家庭结构、家庭关系、文化观念、婚姻互动和性别关系的复杂动态之中。

(二)研究假设

1.家庭结构与家庭关系主轴

家庭结构的变迁会直接影响家内关系的变革。家庭结构是指具有血缘、姻缘等关系成员所组成的居住生活单位的类型和状态[2]。依据居住安排的不同,可以将家庭结构划分为核心家庭、主干家庭等类型。根据第七次全国人口普查数据,中国家庭结构类型呈现出更加多样化的趋势,家庭户规模继续缩小,2020年的户均人数降至2.62人,比2010年的3.10人减少0.48人[1]。多代同住的家庭大幅减少,但三代直系家庭比重持续相对稳定[54]。研究表明,中国代际同住模式的延续主要出于代际支持的考虑[7][8][54],以确保父母或者子女在需要帮助的时候,能够充分调动这种代际互惠网络。由于同住状况下亲子两代在资源上产生高度依赖,这一居住安排本身就意味着代际之间的紧密团结[19]。而家庭核心化则表明亲子两代已婚者,特别是子代结婚后独立支配资源、组成小家庭的愿望增强,原本具有共同利益的成员形成各自的利益和生活重心,代际凝聚力会被削弱,子代与亲代关系的紧密程度也随之下降[40]。基于上述文献,我们认为居住模式作为家庭结构的核心要素,会影响到家庭关系主轴的类型,从而提出假设1a。

假设1a:与父母同住的个人,更有可能将与父母的关系作为家庭关系的主轴。

我们同时注意到在人口流动的时代背景下,夫妻分离流动对家庭关系的影响。根据婚姻资源理论,婚姻带来的益处不仅仅是工具性的,个人通过婚姻除获得经济资源外,还获得情感性支持[55]。然而空间的分离不仅会使夫妻之间的日常互动更为困难,情感性支持可能会随之减少,关系的亲密度会降低,婚姻质量也会受到影响。理论上讲,夫妻长时间的分离可能会产生类似婚姻解组的效应[24][56]。因此,夫妻长期分离居住在影响婚姻质量、导致情感疏离的同时,很有可能会使夫妻关系的重要性下降。

然而,也有研究推测,分离家户的安排普遍存在且能长期持续,背后可能有某种家庭价值的支持,让家庭成员在空间上分隔而又不至于导致家庭解体[57]。中国的传统家庭是一种“合作社模式”(the corporate model),这种模式并不重视夫妻二人的感情亲密程度,而是把家庭当成一个经济单位[58]。按照这一模式,中国家庭结构的不同形式是以经济利益为导向的。在“合作社模式”下,为了家庭生计的需要会弱化两性的情感[43],夫妻之间强调更多的是对家庭的义务和责任感。如果这一传统的家庭责任感机制依然发挥作用,那么夫妻是否共同居住和生活并不会影响到家庭关系的轴心。

据此本文提出以下两个竞争性的假设。

假设1b:与配偶共同居住的个人,与没有共同居住的个人相比,更有可能将夫妻关系作为家庭关系的主轴。

假设1c:没有与配偶共同居住的个人,与共同居住的个人相比,在将夫妻关系作为家庭关系主轴的认定上没有显著差异。

2.孝道文化传统与家庭关系主轴

孝道是传统儒家文化的核心价值观,被作为支撑传统家庭运转的最基本原则。孝道不仅反映了亲子代际互动原则,而且统摄着辈分与性别秩序[59]。以“顺亲”或“无违”为中心的孝道观念为传统中国的代际关系奠定了最基本的行为模式;这种以“顺亲”为核心的“孝”强调的是子代对亲代无条件地服从[60]。在现代社会中,孝道呈现出现代性的内涵——注重代际双向的、相互对等,有更多情感基础的因素,而非仅仅强调先赋性的辈分关系。中国台湾地区学者叶光辉等人提炼出孝道的两个不同面向——权威性孝道和相互性孝道。其中,权威性孝道强调的是父母对子女的辈分、等级权威,其对应的是儒家伦理中的“尊尊”原则;相互性孝道则突出了亲子间的自然情感和关系中的对等,对应的是儒家伦理中的“亲亲”原则[59],也和现代家庭关系中强调私密和亲密性不谋而合[6]。虽然权威性孝道和相互性孝道代表了孝道伦理的不同面向,但在日常生活中两者却常常共存。

近期的实证研究显示孝道观念对孝行有着切实影响[45],这表明个体对伦理规范的认同与自身的行为选择之间高度契合。由此可见,孝道作为被延续的重要文化价值规范,在个体的社会化过程中被逐渐习得,并成为凝聚代际关系的重要力量。我们认为,孝道价值观念会形塑个体对家庭生活秩序的期待和实践,孝道价值观念越强的个体,越可能遵从孝道中的“尊尊”与“亲亲”原则,其与父母的联结也会更为紧密。由此本文提出假设2。

假设2:孝道价值观念越强的个人,更有可能将与父母的关系作为家庭关系主轴。

3.婚姻质量与家庭关系主轴

夫妻之间的情感基础是现代家庭存在的基石。古德认为,浪漫的爱情往往在工业化和现代化程度较高的国家才更容易发生,在文化更传统、工业化程度较低的国家,浪漫的爱情一直被视为与婚姻无关,因为它可能会破坏传统的父母包办婚姻模式[61]。事实上,两性之间的疏远构成传统中国家庭的重要特征[44]。中国传统社会鼓励的是代际的情感联结[43],年轻夫妇主要通过对家庭的共同责任而不是两性间的亲密来维持夫妻纽带[35]。中华人民共和国成立后,1950年《婚姻法》的颁布与实施,在根本上动摇了传统的包办婚姻形态,标志着中国以法律制度的形式保障个人的婚姻选择自由。

随着社会的变迁,中国青年的择偶模式发生了重要转变,开始表现出强烈的爱情至上取向[62]。浪漫爱情逐渐被接受,以情感为基础的婚姻逐渐增多。在1980年的《婚姻法》修订中,“感情破裂”被纳入离婚的必要条件,这意味着在理念上现代婚姻关系建立在双方的情感契合基础之上[63]。在近十年离婚率不断攀升的背景下,2021年1月1日起正式实施的《民法典·婚姻家庭编》设定了“离婚冷静期”,同时对分居一年以上的起诉离婚,规定准予离婚,对当事人的理性决定给予法律上的保障和支持。中国家庭的现代性开始表现为年轻个人在家庭内部自主性增强,不再强调对父母权威的服从,而更注重浪漫爱情,特别是婚姻质量[17]。婚姻质量的高低则取决于婚姻过程及交流的情况,高质量的婚姻主要表现为既具备良好的夫妻关系的客观特征,又显示出较高水平的婚姻满意度[64]。在日常生活中,婚姻质量具体表现为积极的夫妻互动,包括情感的沟通与相互陪伴。夫妻关系的重要程度在夫妻互动过程中被赋予,它会随着夫妻互动的过程和质量而发生改变。婚姻质量高的个体往往会更多地考虑夫妻关系的亲密度和双方情感的满足,在多重家庭角色与关系之中,他们可能也更为重视与配偶的关系。基于此,本文提出假设3。

假设3:婚姻质量越高的个人,更有可能将夫妻关系作为家庭关系的主轴。

4.家庭关系主轴中的性别差异

在传统中国社会,家庭内部无论是辈分还是性别层面,都存在着等级结构,传统女性深受父权和夫权的束缚[35]。中华人民共和国成立后,几代女性响应国家政策,抓住社会革新的机会,努力获得更多独立性[39]。“女性能顶半边天”等马克思主义意识形态的宣传和影响对于女性接受性别平等的观念具有积极作用。在公共领域,中国女性的教育获得出现了较大的提升[65]。然而在家庭私人领域,相对传统的性别规范依然在规制家庭内部关系和家庭生活,女性尤其是年轻女性更倾向于打破父权、追求更平等的关系[39],而男性的家庭观念受到传统父权文化的影响更深[31]。因此,在私人家庭领域,父权制文化对男女两性的影响是不对等的。与女性相比,男性可能更倾向于捍卫父系传统规范。而女性作为这个不对等权力关系的弱势一方,可能对这种关系的认同度会相对较低。据此,本文提出以下假设:

假设4.1:男性比女性更有可能将与父母的关系作为家庭关系的主轴。

母亲由于践行母职,往往和子女有着更为频繁的互动和更为紧密的联结。相对于生育角色,母亲的养育角色更受当下社会制度因素、文化观念的影响。伴随着单位制度的式微和公私领域的分离,由单位包揽的各种社会再生产和照料功能逐渐回归为个体家庭的责任;在私人领域的性别分工下,这些责任主要由女性来承担[32][42]。经验研究发现,中国大陆母亲在家庭育儿中处于轴心地位,养育子女主要是母亲的职责[28][53],在抚育孩子的过程中,母亲要以孩子为中心,对孩子投入大量的时间与情感,母亲与子女之间的互动更为频繁,纽带也更为紧密。因而本研究因而提出以下假设:

假设4.2:女性比男性更有可能将与子女的关系作为家庭关系的主轴。

三、数据、变量与模型

(一)数据

本文使用2006年中国综合社会调查(CGSS2006)数据进行分析,数据来源于中国人民大学和香港科技大学2006年联合组织的中国综合社会调查,在中国内地除青海、宁夏和西藏以外的28个省、自治区、直辖市进行。CGSS2006采用分层四阶段不等概率抽样,相应的抽样单元分别是区(县)、街道(镇)、居委会(村)、住户和居民。其中区(县)、街道(镇)、居委会(村)三级是根据第五次全国人口普查数据为抽样框,以分层多阶段(PPS)方式抽样。在每个被选中的居民户中按一定规则随机选取1人作为被访者,共抽取18-70岁的被访者10151人。在所有被访者中,有3208人另外完成了一份家庭调查问卷。

本研究仅将在婚群体作为研究对象,将CGSS2006主问卷和家庭问卷的数据进行合并后进一步分析。本文所使用的数据来自CGSS2006家庭问卷中的有夫妻关系、孝道观念部分以及主问卷中的个人基本信息部分,数据分析采用了Stata14.0。

需要特别说明的是,本文使用的CGSS2006数据在时效性方面虽然具有一定的局限性,却是目前为止可以研究家庭关系主轴的唯一数据。无论是其后的历次CGSS调查数据还是其他全国性抽样数据,都缺少对家庭内部不同关系的重要程度进行直接比较的测量指标。此外,作为家庭关系变迁研究,我们除关注在具体某一时间点上家庭关系的主轴更传统还是更现代之外,更重要的是探究家庭关系主轴的影响机制,以及探讨“复杂现代性”理论框架对家庭关系主轴变化的解释力。因此,本文的研究结论对当下依然具有启发意义。

(二)变量

1.因变量

本文的因变量为“家庭关系主轴”,对其采取的测量指标是“您认为家庭关系当中,哪一种关系最重要”,共有三个选项,分别为“与父母的关系最重要”“与配偶的关系最重要”“与子女的关系最重要”。本文将代际关系的分析置于三代之中,代际关系同时涵盖个体与父母的关系、个体与子女的关系,本研究将“与配偶的关系最重要”作为参照组。“将哪一种家庭关系排在首位”这一指标反映的是个体从情感、功能以及认知维度上对家庭关系主轴的综合性测量。

2.核心自变量

(1)1性别是本研究的核心自变量之一,我们将其转化为虚拟变量(1=男性,0=女性)。

(2)是否与父母同住,为虚拟变量(1=与父母同住,0=不与父母同住)。

(3)是否与配偶同住,为虚拟变量(1=与配偶同住,0=不与配偶同住)。

(4)孝道观念。在本研究中,该变量通过以下六个问题测量:“对父母的养育之恩心存感激”“无论父母对您如何不好,仍然善待他们”“放弃个人的志向,达成父母的心愿”“赡养父母使他们生活更为舒适”“子女应该做些让父母有光彩的事”“为了传宗接代,至少要生一个儿子”。问题答案选项分为“非常同意”“相当同意”“有些同意”“无所谓同意不同意”“有些不同意”“相当不同意”“非常不同意”七个等级,分别取值为7-1。

为了反映七个不同项目对孝道观念的相对重要性,本文采取探索性因子分析方法,提取出两个公因子,分别命名为相互性孝道观念与权威性孝道观念。其中1、2、4、5合并为一个因子;3、6合并为一个因子。Cronbachs Alpha信度系数值为0.65,KMO检验为0.75。为连续变量。

(5)婚姻质量。婚姻质量的测量题目包括以下四个:“配偶会倾听我的烦恼”,答案选项为“非常符合”“相当符合”“有些符合”“无所谓符不符合”“有些不符合”“相当不符合”“非常不符合”;“配偶会向我诉说烦恼”,答案选项为“非常符合”“相当符合”“有些符合”“无所谓符不符合”“有些不符合”“相当不符合”“非常不符合”;“您对您的婚姻满意吗”,问题选项为“非常不满意”“不满意”“无所谓满不满意”“满意”“非常满意”;“若是有机会再次选择您的配偶,您还会选同一个人吗”,选项为“一定会”“大概会”“大概不会”“一定不会”。本文采取因子分析方法求出因子值,所求得的因子值即婚姻质量得分。Cronbachs Alpha值为0.70,KMO检验为0.57,这表明婚姻质量公因子具有较高的信度。这一测量方式涵盖了对客观行为的测量题目,并不局限于主观层面的测量。

3.控制变量

本研究将控制变量分为两类,一类控制变量为人口学变量,包括户口(处理成虚拟变量,分为农村户口和非农业户口,其中1=农业户口)、年龄、党员身份、教育年限。由于CGSS2006在婚群体的年龄为20-70周岁,本研究将在婚样本划分为三个不同年龄阶段的群体:青年群体(年龄为20-39岁)、中年群体(年龄为40-59岁)以及老年群体(年龄为60-70岁)。之所以这样划分,是因为根据既有研究,中年经常被认为是从40岁开始[66][67];关于老年人口的界定,中国目前基本是以60岁为基准来制定包括退休年龄、养老金领取、社会保障等多方面的社会政策[68]。另一类控制变量为家庭结构变量,包括是否为独生子女(1=是)、家中是否有(0-15岁)未成年子女(1=有)。

(三)分析策略与模型

本文将采用探索性因子分析和multinomial logit模型。首先,我们分别对孝道价值观念、婚姻质量的多个测量指标进行探索性因子分析,针对每个个体计算出孝道价值观念、婚姻质量的因子得分。其次,本文的因变量是一个多分类变量,因此采用multinomial logit模型来分析影响家庭关系轴心的因素,将“与配偶的关系放在首位”作为参照组。

四、数据分析结果

在CGSS2006家庭问卷的全部样本(N=3208)中,略超过半数(51.42%)的被访者选择了将夫妻关系作为家庭中最重要的关系。由于婚姻质量是本研究的核心自变量之一,本文删除了未婚、离婚、丧偶的群体,仅保留了在婚的样本。由于嵌套模型需要样本量之间保持一致,在剔除了变量缺失值后,最终纳入分析的样本为2581人。其中仅有56.64%的被访者认为家庭关系中夫妻关系是排在第一位的;有43.36%认为代际关系排在家庭关系中的第一位(其中认为“与父母的关系”排在第一位的比例为28.52%,认为“与子女的关系”排在第一位的比例为14.84%)。描述性统计结果显示,家庭关系主轴呈现出夫妻关系与代际关系两者并重的格局。

(一)样本的描述统计

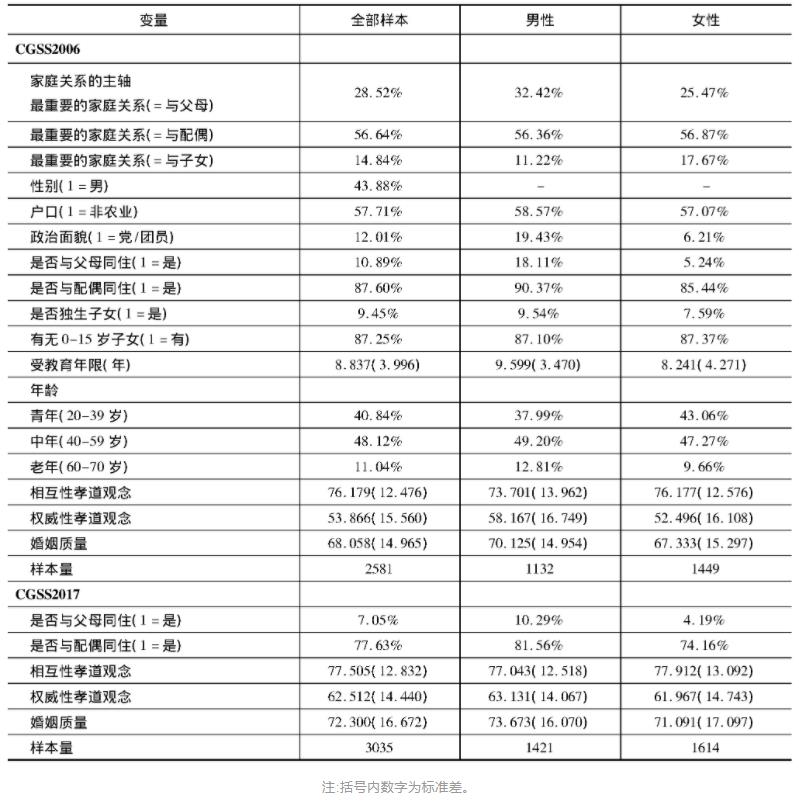

表1分性别描述了样本的社会人口特征。需要特别说明的是,与父母同住变量仅限定为自己的父母,并不包括配偶的父母。由于我们关注的家庭关系主轴指的是基于血缘关系的亲子轴或是基于两性关系的夫妻轴,因此没有将配偶父母考虑在内。从表1可以看出,已婚男性与父母同住的比例远高于已婚女性,这与已有的研究发现一致,中国家庭仍在践行的是父母与已婚儿子同住,而不是与已婚女儿同住[69]。

由于因子是一个均值为0、标准差为1的标准分变量,为便于描述和解释,本研究将相互性孝道观念因子值、权威性孝道观念因子值、婚姻质量三个因子值均转化为1-100之间的指数。其含义是:取值越大,个人的孝道观念越强,或婚姻质量越高。从表1可以看出,相互性孝道观念的平均得分明显高于权威性孝道观念的平均值。这表明了强调辈分、等级权威的传统孝道可能在衰退,而强调互动、情感和亲密关系的现代孝道可能在增强,正是复杂现代性投射在孝道观念方面的生动例证。分性别来看,男性的权威性孝道观念平均得分明显高于女性,男性的相互性孝道观念平均得分虽然低于女性,但其方差也较大。男性的婚姻质量平均得分高于女性。

考虑到CGSS2006在数据时效性上有一定的局限,而CGSS2017数据恰好包含了对本文聚焦的核心自变量家庭结构、价值观念、婚姻质量的测量。因此,本研究针对CGSS2017数据中的家庭结构、孝道观念、婚姻质量三个方面进行了描述统计分析。与2006年的数据处理方式一致,我们选取了在婚群体作为分析样本。

从表1可以看出,与2006年相比,无论是与父母同住,还是与配偶同住,2017年的数据结果均呈下降趋势。需要特别指出的是,与配偶同住的比例在十年间下降了10%,这反映了夫妻分离越来越成为社会的常态。而孝道观念和婚姻质量得分均有所上升,这可能意味着未来中国“马赛克家庭主义”模式将进一步扩大,一方面表现在亲密型代际关系、亲子纽带的进一步加强,另一方面表现为个人对情感、欲望的满足以及对婚姻满意度、幸福感的重视。也就是说,传统孝道规范和追求现代浪漫关系和平等亲密的个人情感并行不悖,在价值规范和夫妻关系层面体现了复杂现代性这个概念所描述的传统与现代的并存和杂糅图景。

表1 样本的描述统计表

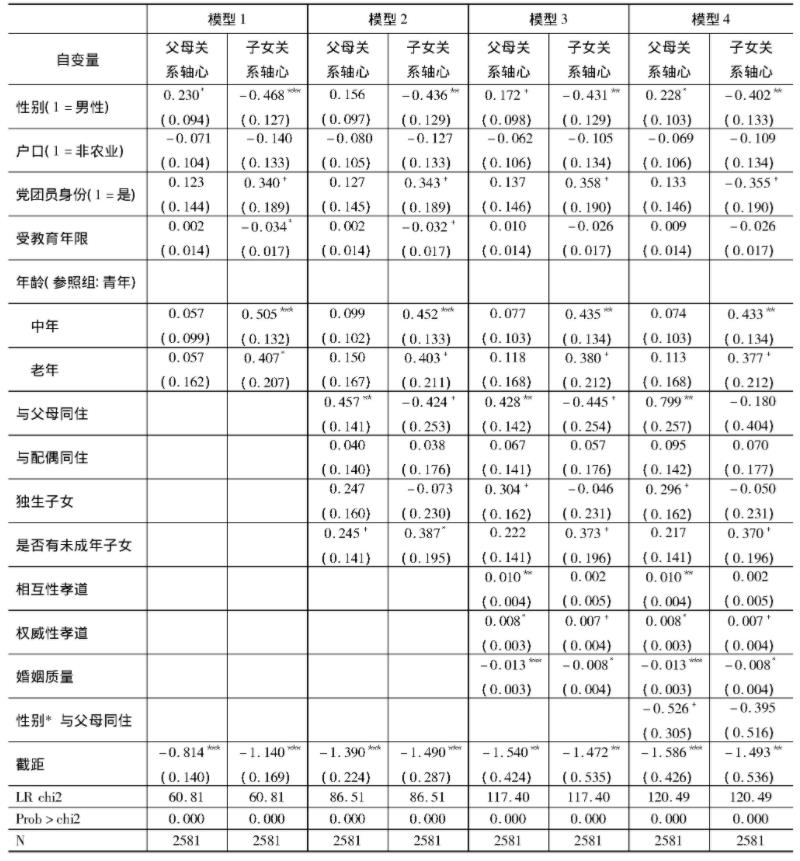

(二)影响家庭关系主轴的multinomial logit模型

表2分模型报告了针对家庭关系轴心的multinomial logit模型结果(1)1。模型1仅包含社会人口学变量,模型结果表明家庭关系轴心存在性别差异。在控制其他因素后,与女性相比,男性选择将父母的关系排在首位的概率提高了0.23个对数发生比(log odds),是女性的1.26倍,并且这一性别差异在p<0.05的水平上显著。即男性比女性更有可能将与父母的关系排在首位,假设4.1成立。一个有意思的研究发现是,女性比男性更有可能将与子女的关系排在首位。在相同条件下,女性将与子女的关系排在首位的可能性是男性的1.6倍(女性与男性的relative risk ratio为1.6)。对于没有选择将夫妻关系作为首位的个人,男性更注重与父母的联结;而女性更注重与子女的联结,更有可能将与子女的关系排在首位,假设4.2成立。整体而言,男性比女性更有可能选择将与父母的关系作为主轴,这或许源于父权制文化对男女两性的不同影响;女性则更有可能选择将与子女的关系作为主轴,这也反映了在私人领域一直存在的传统性别分工对家庭内部关系的影响。

模型2在模型1的基础上增加了家庭结构的一系列变量。结果表明,在控制其他因素后,与父母同住的个人更有可能选择将与父母关系作为家庭关系的轴心,假设1a成立。已有研究发现,代际同住安排主要是受亲子代双方的经济资源和现实需求的影响[7][8],本文的研究结果表明,代际居住安排中的情感逻辑不容忽视。代际同住安排并不仅仅是工具性的、基于理性主义的选择,也体现了代际之间紧密的情感联结。

模型2结果显示,与配偶同住的效应并不显著,假设1b没有得到数据支持。统计结果表明,夫妻是否同住对家庭关系轴心的影响并不显著(假设1c成立),即没有与配偶共同居住的个人,与共同居住的个人相比,在夫妻关系主轴的认定上没有显著性差异。我们的推测是,夫妻虽然没有同住作为共同生活的基础,但存在其他纽带以及价值规范的力量在维系婚姻关系。夫妻分离外出可能本身就是经过夫妻协商后的一种家庭决策,也是家庭成员分工协作的体现[56][57]。

模型3增加了相互性孝道、权威性孝道、婚姻质量三个变量。模型3的结果显示,相互性孝道观念得分越高的个人,越有可能选择将与父母的关系作为家庭关系的主轴,这一结果在p<0.01的水平上显著。同时,个人的权威性孝道观念越强,越有可能选择将与父母的关系作为轴心,并且这一结果在p<0.05的水平上显著。可见,无论是相互性孝道观念还是权威性孝道观念都对家庭关系轴心产生显著影响。孝道观念越强的人,更有可能选择将与父母的关系作为家庭关系的轴心,假设2成立。这一数据结果再次显示了传统价值观念和亲属规范的力量。值得注意的是,传统的权威性孝道观念仍在继续的同时,相互性孝道的维度也开始凸显,即更加注重代际之间的情感基础,而非仅仅强调先赋性的角色义务关系。从模型3的结果可以看出,婚姻质量越高的个人,选择将代际关系(与父母的关系、与子女的关系)作为家庭关系主轴的可能性越低,这一结果在不同的统计水平上显著(分别为p<0.001与p<0.05),假设3成立,即婚姻质量越高的个人更有可能选择将夫妻关系作为家庭关系的主轴。

从模型2我们观察到与父母同住会显著影响家庭关系的主轴,即在控制其他因素后,同住状况下选择将父母关系排在首位是非同住情况下的1.58倍(即relative risk ratio为1.58,log odds为0.457)。为检验这一影响是否存在性别差异,模型4在模型3的基础上加入了性别与父母同住两者的交互项。模型4结果显示,在预测将父母的关系放在首位时,性别和与父母同住的主效应依然存在。同时,交互项的效应显著(p<0.1),且交互项的系数(log odds)为负数(-0.526)。男性与父母同住对预测将父母的关系作为轴心的log odds为0.273(=0.799-0.526),女性与父母同住对预测将父母的关系作为轴心的log odds为0.799。在相同条件下,与父母同住的男性选择将与父母的关系作为轴心是非同住状况下男性的1.31倍,与父母同住的女性选择将与父母的关系作为轴心是非同住状况下女性的2.22倍。交互效应表明,女性与父母同住的效应强于男性,也就是说,选择和父母同住的女性比男性更有可能选择将与父母的关系作为家庭关系的轴心。在中国的传统中,年老的父母更偏好与儿子居住,父母与已婚的儿子同住更符合传统的规范。对女性来说,如果婚后选择和自己父母同住,可能本身就意味着她与原生家庭的纽带非常紧密。现代已婚女性常常需要父母的帮扶才能更自由地参加劳动力市场[32],与父母同住的女性可能也因此得到了父母更多的家务照料支持,她们与父母的关系也会更紧密,也更有可能选择将父母的关系作为轴心。

表2 影响家庭关系主轴的multinomial logit模型估计(参照组:与配偶关系作为轴心)

模型1-4的结果显示,家庭关系主轴呈现显著的年龄模式。与青年人相比,中年人与老年人均更有可能选择将与子女的关系作为家庭关系的主轴,原因可能在于家庭关系主轴受到个体及其家庭所处生命历程的影响。也就是说,有些中老年人的父母可能已去世,他们也将面临自己的养老问题,而在当今的中国社会,养老往往还是由子女承担,这将加大他们对子女的依赖程度。为了考察独生子女是否与父母的关系更紧密,本研究在模型中纳入“是否独生子女”这一变量。独生子女政策实施后家庭规模的减小,反而强化了父母与成年子女之间的亲子纽带[17][19]。理论上而言,相对于非独生子女,独生子女更容易将与父母的关系作为家庭关系的轴心。在本研究中,是否为独生子女这一变量在模型3和模型4中仅呈现边际显著,原因或许在于CGSS2006独生子女这部分样本数量较少,独生子女仅占整个分析样本的9.5%。本研究在数据处理过程中使用了嵌套模型的建模策略,模型1-4的结果表明,不同模型中核心自变量的显著性水平稳定且对因变量的影响方向一致,说明数据分析结果具有稳健性。

五、结论与讨论

简单总结可以发现,CGSS2006在婚群体中,略超过半数(56.64%)的被访者选择将夫妻关系作为家庭的主轴,接近半数(43.36%)的被访者将代际关系作为家庭的主轴,其中选择与父母关系作为主轴的比例(28.52%)高于选择与子女关系作为主轴的比例(14.84%)。夫妻关系并没有完全取代代际关系成为家庭关系的主轴,而是呈现出双轴并重的格局。在探讨家庭关系主轴背后的影响因素时,数据结果表明,与父母同住的个人更有可能选择将与父母的关系作为家庭的主轴(假设1a);没有与配偶共同居住的个人,与共同居住的个人相比,在夫妻关系主轴的认定上没有显著差异(假设1c);孝道价值观念越强的个人,越有可能选择将与父母的关系作为主轴(假设2)——无论是权威性孝道观念还是相互性孝道观念,这一结论都成立;婚姻质量越高的个体,更有可能选择将夫妻关系作为家庭关系的主轴(假设3)。同时,家庭关系的轴心存在显著的性别差异,男性比女性更有可能选择将上行式代际关系作为家庭关系的主轴(假设4.1),女性则更有可能视下行式代际关系为主轴(假设4.2)。

需要着重指出的是,与父母同住和家庭主轴关系认定,以及婚姻质量和家庭主轴关系认定这两组关系可能存在反向因果问题。由于这里的家庭主轴关系认定是在调查时点提问的,因此更多反映的是经历了与父母同住或者结婚互动后个体反思的结果,所以我们有更多的信心相信这些变量主要捕捉的是正向的关系。

进一步来讲,尽管这三个变量(与父母同住、婚姻质量与家庭主轴关系的认定)与个体的社会化及固有家庭观念有关,但是这一相关并不一定会导致与父母同住、婚姻质量以及家庭主轴关系认定之间关系的失效,其原因在于家庭主轴关系认定会随着个体的经历而变化。比如,有研究显示,初为人父人母,个体的观念会变得更加传统,这在很大程度与个体角色以及经历的变化密切相关,比如共同居住经历和婚姻角色转化。当然,由于本文采用的是横截面数据,这使得具体的机制难以检验。未来在数据允许的情况下,可以进一步探索研究。

本研究发现,夫妻与代际关系双轴并重的家庭模式既不同于中国父系家长一支独大的传统父权家庭模式,也不同于家庭现代化理论描述的以个人主义为导向的西方核心家庭模式[5];既涵盖了子代包括女性在现代家庭中的地位和权力的上升(相较于传统家庭中的父系家长),也体现了传统父系家庭和代际关系的强韧性。这些研究发现,从实证层面支持了“复杂现代性”这一理论框架,以及中国转型社会的“家庭再制度化”等本土化概念、理论[5][19],有助于推动用中国概念和理论讲述中国现代化故事,为构建中国的哲学和社会科学体系做出贡献。

以往研究主要停留在家庭结构层面,即多代同居家庭在客观事实上的结构性存在与功用性安排,我们的研究聚焦家庭关系,进一步拓展了家庭关系包括代际关系研究的空间,特别是在主观层面,即个人主观认定的家庭主轴关系。未来的研究除了沿着这一主观层面延伸,还可以进一步在客观家庭主轴关系方面进行拓展。而在强调代际关系强韧性的同时,我们必须意识到夫妻关系对上行式代际关系和下行式代际关系都占据绝对的主导地位。这进一步证明了中国家庭关系的现代化进程呈现出一种“马赛克杂糅”模式,而不是向经典家庭现代化理论中所谓的西方核心家庭模式趋同。中国家庭的现代化道路不同于西方叙事中的现代化道路,而是呈现出与西方同中有异、异中有同的特征,共同组成了全球现代化进程的宏大图景[5][6]。

本研究的另一个重要发现是双轴并重的中国现代家庭模式呈现出显著的性别模式,即男性更加认同上行式代际关系,女性更加认同下行式代际关系。这一发现也与已有质性研究的发现相一致,即所谓男性眼里的大家庭和女性眼里的小家庭[3]。这也与沃尔夫(Wolf,M.)提出的“子宫家庭”概念相契合:家庭是一个被深深地社会性别化了的领域,女性会精心营造一个只包括她和她孩子的“小家”,并精心培育和子女的亲密关系[70]。这一发现也与中国性别动态中出现公私领域分离,两性在性别角色和传统观念方面的不平衡性以及现代性的复杂性和不平衡性是一致的[6][31][32][71]。家庭成员之间不同的家庭态度立场和行为导向会给家庭生活和家庭关系带来冲突和风险,也会给个体带来多重的社会和心理压力。传统和现代因素之间的杂糅交错构成了复杂的家庭关系动态,这也暗示着婚姻家庭政策体系存在进一步完善的空间[72]。

让我们惊讶的是,本研究的数据显示,没有与配偶共同居住的个人与共同居住的个人相比,在夫妻关系主轴的认定上并没有显著差异。这与婚姻质量影响关系主轴认定的发现似乎并不一致。然而,这可能恰恰反映了当代中国婚姻所具有的复杂现代性意涵,婚姻既有强调私密情感和婚姻质量的现代性的一面,也有维持家计的策略性生存的传统功用性的一面。这些夫妻分离居住的情况可能非常复杂,既有为了养家糊口出门在外的务工一族,也有无法同城工作的“白领”一族;他们分离居住的距离和时间长短可能也不同;他们达成分离居住动机的异质性可能很大。建议在未来的研究中同时进行定量和质性研究,进一步了解当下中国社会婚姻的意义和分离居住的复杂性。

本文主要采用的是2006年的全国性调查数据,同时采用了CGSS2017数据对本文的核心自变量进行分析验证。研究发现,与2006年在婚群体相比,夫妻分离的比例在十年间进一步增长,这反映了夫妻分离成为社会常态,这可能会带来婚姻质量的下降,进一步增加婚姻破裂的风险。而孝道观念和婚姻质量得分则均有所上升,或许暗示着中国“复杂现代性”“马赛克家庭主义”模式将进一步扩大,一方面表现在亲密型代际关系、亲子纽带的进一步强化;另一方面,表现为婚姻质量的上升,个人对两性之间自我表达、情感满足、相互依存的重视,家庭内部个人的主体意识凸显。未来的研究可以使用更新的数据进一步验证。建议在未来的大规模调查研究中,加大对中国家庭关系变迁,特别是代际和夫妻关系变迁方面的数据的收集力度。

参考文献:

[1]国家统计局.第七次全国人口普查主要数据报告[R/OL]. http://www. stats. gov. cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202105/t20210519_1817693. html.

[2]胡湛、彭希哲.中国当代家庭户变动的趋势分析——基于人口普查数据的考察[J].社会学研究,2014,29(3).

[3]沈奕斐.个体家庭i Family:中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家[M].上海:上海三联书店,2013.

[4]唐灿、陈午晴.中国城市家庭的亲属关系——基于五城市家庭结构与家庭关系调查[J].江苏社会科学,2012,(2).

[5]计迎春.马赛克家庭主义:从女儿养老看中国家庭制度变迁[J].二十一世纪,2020,(8).

[6]计迎春.社会转型情境下的中国本土家庭理论构建初探[J].妇女研究论丛,2019,(5).

[7]Logan,J. R.,and Bian,F.. Family Values and Coresidence with Married Children in Urban China[J]. Social Forces,1999,77(4).

[8]许琪.子女需求对城市家庭居住方式的影响[J].社会,2013,33(3).

[9]唐灿.家庭现代化理论及其发展的回顾与评述[J].社会学研究,2010,25(3).

[10][德]古德著,魏章玲译.家庭[M].北京:社会科学文献出版社,1986.

[11]Parsons,T.. The Kinship System of the Contemporary United States[J]. American Anthropologist,1943,45(1).

[12]Yan,Y.. Parent-Driven Divorce and Individualization among Urban Chinese Youth[J]. International Social Science Journal,2013,64(213-214).

[13]徐安琪.家庭结构与代际关系研究——以上海为例的实证分析[J].江苏社会科学,2001,(2).

[14]康岚.反馈模式的变迁:转型期城市亲子关系研究[M].上海:上海社会科学院出版社,2012.

[15]刘汶蓉.反馈模式的延续与变迁:一项对当代家庭代际支持失衡的再研究[M].上海:上海社会科学院出版社,2012.

[16]刘汶蓉.转型期的家庭代际情感与团结——基于上海两类“啃老”家庭的比较[J].社会学研究,2016,31(4).

[17][美]阎云翔著,龚小夏译.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M].上海:上海书店出版社,2009.

[18]陈皆明、陈奇.代际社会经济地位与同住安排——中国老年人居住方式分析[J].社会学研究,2016,31(1).

[19]Ji,Y.. A Mosaic Temporality:New Dynamics of the Gender and Marriage System in Contemporary Urban China[J]. Temporalités.Revue de Sciences Sociales et Humaine,2017,26.

[20]杨菊华、李路路.代际互动与家庭凝聚力——东亚国家和地区比较研究[J].社会学研究,2009,24(3).

[21]陶涛、李丁.夫妻职业相对地位与家庭幸福感关系研究[J].人口研究,2015,39(3).

[22]王天夫.城市夫妻间的婚内暴力冲突及其对健康的影响[J].社会,2006,(1).

[23]徐安琪.离婚风险的影响机制——一个综合解释模型探讨[J].社会学研究,2012,27(2).

[24]马忠东、石智雷.流动过程影响婚姻稳定性研究[J].人口研究,2017,41(1).

[25]陈柏峰.代际关系变动与老年人自杀——对湖北京山农村的实证研究[J].社会学研究,2009,24(4).

[26]郭于华.代际关系中的公平逻辑及其变迁——对河北农村养老事件的分析[J].中国学术,2001,(4).

[27]贺雪峰.农村家庭代际关系的变动及其影响[J].江海学刊,2008,(4).

[28]肖索未.“严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系[J].社会学研究,2014,29(6).

[29]Cook,S.,and Dong,X. Y.. Harsh Choices:Chinese Womens Paid Work and Unpaid Care Responsibilities under Economic Reform[J]. Development and Change,2011,42(4).

[30]Ji,Y.. Asian Families at the Crossroads:A Meeting of East,West,Tradition,Modernity,and Gender[J]. Journal of Marriage and Family,2015a,77(5).

[31]Ji,Y.. Between Tradition and Modernity:“Leftover Women”in Shanghai[J]. Journal of Marriage and Family,2015b,77(5).

[32]Ji,Y.,Wu,X.,Sun,S.,et al.. Unequal Care,Unequal Work:Toward a More Comprehensive Understanding of Gender Inequality in Post-Reform Urban China[J]. Sex Roles,2017,77(11).

[33]Sun,S.,and Chen,F.. Reprivatized Womanhood:Changes in Mainstream Medias Framing of Urban Womens Issues in China,1995-2012[J]. Journal of Marriage and Family,2015,77(5).

[34]郑丹丹、狄金华.女性家庭权力、夫妻关系与家庭代际资源分配[J].社会学研究,2017,32(1).

[35]左际平.从婚姻历程看中国传统社会中家庭男权的复杂性[J].妇女研究论丛,2012,(3).

[36]Cherlin,A. J.. Goodes World Revolution and Family Patterns:A Reconsideration at Fifty Years[J]. Population and Development Review,2012,38(4).

[37]Hajnal,J.. Two Kinds of Preindustrial Household Formation System[J]. Population and Development Review,1982,8(3).

[38]Thornton,A.. Reading History Sideways:The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental Paradigm on Family Life[M]. Chicago:University of Chicago Press,2013.

[39]阎云翔.中国社会的个体化[M].上海:上海译文出版社,2012.

[40]王跃生.农村家庭结构变动及类型识别问题——以冀东村庄为分析基础[J].人口研究,2010,34(2).

[41]吴小英.市场化背景下性别话语的转型[J].中国社会科学,2009,(2).

[42]宋少鹏.“回家”还是“被回家”?——市场化过程中“妇女回家”讨论与中国社会意识形态转型[J].妇女研究论丛,2011,(4).

[43]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[44]冯友兰.冯友兰文集[M].吉林:长春出版社,2007.

[45]胡安宁.老龄化背景下子女对父母的多样化支持:观念与行为[J].中国社会科学,2017,(3).

[46]钟晓慧、何式凝.协商式亲密关系:独生子女父母对家庭关系和孝道的期待[J].开放时代,2014,(1).

[47]阎云翔、杨雯琦.社会自我主义:中国式亲密关系——中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义[J].探索与争鸣,2017,(7).

[48]Giddens,A.. The Transformation of Intimacy[M]. Califarnia:Stanford University Press,1992.

[49]England,P.. The Gender Revolution Uneven and Stalled[J]. Gender and Society,2010,24(2).

[50]陈蒙.城市中产阶层女性的理想母职叙事——一项基于上海家庭的质性研究[J].妇女研究论丛,2018,(2).

[51]金一虹、杨笛.教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J].南京社会科学,2015,(2).

[52]陶艳兰.塑造理想母亲:变迁社会中育儿知识的建构[J].妇女研究论丛,2016,(5).

[53]杨可.母职的经纪人化——教育市场化背景下的母职变迁[J].妇女研究论丛,2018,(2).

[54]李婷、宋健、成天异.中国三代直系家庭变迁:年龄,时期,队列视角的观察[J].人口学刊,2020,42(3).

[55]Waite,L. J.,and Gallagher,M.. The Case for Marriage:Why Married People Are Happier,Healthier,and Better off Financially[J].Contemporary Sociology,2001,30(6).

[56]Chen,F.,Liu,H.,Vikram,K.,and Guo,Y.. For Better or Worse:The Health Implications of Marriage Separation Due to Migration in Rural China[J]. Demography,2015,52(4).

[57]李代、张春泥.外出还是留守?——农村夫妻外出安排的经验研究[J].社会学研究,2016,31(5).

[58]Cohen,M. L.. House United,House Divided:The Chinese Family in Taiwan[M]. New York:Columbia University Press,1976.

[59]曹惟纯、叶光辉.高龄化下的代间关系——台湾民众孝道信念变迁趋势分析(1994-2011)[J].社会学研究,2014,29(2).

[60]周晓虹.孝悌传统与长幼尊卑:传统中国社会的代际关系[J].浙江社会科学,2008,(5).

[61]Goode,W. J.. The Theoretical Importance of Love[M]. American Sociological Review. 1959,24(1).

[62]李煜、徐安琪.婚姻市场中的青年择偶[M].上海:上海社会科学院出版社,2004.

[63]肖索未.欲望与尊严:转型期中国的阶层、性别与亲密关系[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[64]徐安琪、叶文振.中国婚姻质量研究报告[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[65]Wu,X.,and Zhang,Z.. Changes in Educational Inequality in China,1990-2005:Evidence from the Population Census Data[J]. Research in Sociology of Education,2010,17.

[66]Lachman,M. E.,and Bertrand,R. M.. Personality and the Self in Midlife[A]. In M. E. Lachman(eds.). Handbook of Midlife Development[G]. New York:John Wiley and Sons,2001.

[67]Martin,M.,and Zimprich,D.. Cognitive Development in Midlife[A]. In S. L. Willis&M. Martin(eds.). Middle Adulthood:A Lifespan Perspective[C]. Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2005.

[68]卢敏、黄剑焜、彭希哲.老年人口生活自理能力变迁与老年定义重新思考[J].南方人口,2018,33(1).

[69]Xie,Y.,and Zhu,H.. Do Sons or Daughters Give more Money to Parents in Urban China?[J]. Journal of Marriage and Family,2009,71(1).

[70]Wolf,M.. Women and the Family in Rural Taiwan[M]. California:Stanford University Press,1972.

[71]Qian,Y.,and Li,J.. Separating Spheres[J]. China Review,2020,20(2).

[72]吴小英.“离婚冷静期”争议背后的几个学术焦点[J].妇女研究论丛,2020,(4).

注释:

①我们在模型中分析了家庭关系主轴中可能存在的同期群(cohort)差异。根据被访者出生的年份(1936-1945、1946-1955、1956-1959、1960-1969、1970-1979、1980-1988)对样本进行了划分,但这一变量在模型中并不显著。出于简洁性考虑,最终的模型中没有纳入cohort这一变量,而是根据评审专家建议,采用了对年龄进行多类别划分(青年、中年与老年)的方式。Cohort效应不显著的原因可能在于样本中包含的部分群体较少,如“80后”群体仅占整体分析样本的4.69%。