作者:杜焱强 刘诺佳 陈利根 责任编辑:赵子星 信息来源:《中国农村观察》2021年3月29日网络首发 发布时间:2021-04-16 浏览次数: 3049次

【摘 要】在中国农村环境治理等公共事务中,经常可以观察到一种矛盾现象:一方面,“公众参与”在政策文本及学术文献中频现,另一方面,“政府干、百姓看”在实践中屡见不鲜。本文借鉴已有文献中的“集体不作为”概念,通过构建政府层面、村庄层面、农民个体层面之间关系的理论分析框架,结合案例分析农村环境治理过程中农民集体不作为现象何以产生,以及如何转向。研究发现,集体不作为是当前农民参与农村环境治理的一种特殊方式,这类现象的产生是政府角色错位及其消极回应、农村转型期村庄治理能力不足、农民权责不匹配等多重因素相互交织的结果。农村环境治理中农民集体不作为现象转向的关键逻辑在于明晰政府与农民之间的行为边界、创新环境治理方式、构建利益联结机制等。

【关键词】集体不作为;环境治理;公众参与;农民

一、引言

公众参与是公共管理领域的经典问题,也是乡村建设的实践难点。在中国农村环境治理中,经常可以观察到一种矛盾现象:一方面,政府及学界多年来引导、呼吁农民参与农村环境治理,强调农民需发挥主体性作用;另一方面,农民不参与现象较为普遍,农村环境治理“政府干、百姓看”屡见不鲜,甚至愈演愈烈,已成为诸多基层干部面对的头号难题。农民在农村环境治理中扮演受益者、污染制造者和在场者等多重角色,其参与行为是一个社会生态系统,仅凭对个体行为、村治结构或制度组织等某个层面的分析无法改观“集体沉默”的局面(叶敬忠、陆继霞,2002;Duetal.,2020)。周雪光(2015)认为,民众的不合作、不作为等消极态度和行为是集体行动的另一种表达方式,可称为“集体不作为”。该视角为理解当前农民参与农村环境治理提供了很好的分析思路。

关于农民参与农村环境治理的文献颇多,涉及集体行动困境(黄森慰等,2017)、农民需求及其行为影响因素(陈秋红,2018;唐林等,2019)、主体责任及制度文化(杜焱强等,2016)等方面,但这些视角的研究并不能对日常农村环境治理中农民的不参与或消极态度作出令人满意的解释。虽然冯仕政(2007)发现城镇居民遭受环境危害后,只有38.29%的人进行过抗争,而高达61.71%的人选择了沉默,但该研究探索的是城镇居民针对特定环境危害事件的行为表现,并未涉及农民的环境行为①。部分学者发现农村环境治理中存在公众参与失灵,譬如参与意识薄弱、参与动力不足、参与机制缺失等(杜焱强等,2018a),但并未对农民集体性的不参与现象给予现实回应。值得注意的是,农民的个体行为已呈现出普遍的集体一致性,进而衍生出农民集体不作为的局面,这并非仅通过“要农民参与”的政策激励就能改变,也不是“农民环保意识不强”等就能解释该局面形成的原因,而是需要对农民集体不作为现象加以全面性解释。

那么,该如何理解农村环境治理中的农民集体不作为现象?为什么会产生这种现象?农民的集体不作为如何能够转变为积极参与?本文借鉴周雪光(2015)的“集体不作为”概念,基于社会生态系统视角构建农村环境治理中农民不参与行为的一个综合性分析框架,结合案例多维度地阐释农民集体不作为的成因及其转向逻辑。这不仅是对现实的理论解释,对“十四五”时期创新农村人居环境整治思路也具有实践意义。

二、文献述评

(一)要农民参与:相关概念及必要性

理解公众参与概念是分析农民参与的基本前提。Lane(2006)认为,公众参与是通过一系列正规和非正规的机制直接使公众介入决策。Oakley and Marsden(1984)认为参与是人们对国家发展过程中一些公众项目的自愿贡献,农民参与是受益人影响农村发展项目的实施及项目方向的过程。Arnstein(1969)指出,公众参与分为3个层次,即无公众参与、表面参与、公众权利,包括8种形式,即操纵、引导、告知、咨询、劝解、合作、授权、公众控制。总体而言,公众参与主要指社会公众试图介入决策和公共生活的一切方式,包括听证会、咨询会、投诉抗争等(Webleretal.,2001)。其中,环境抗争属于公众参与的一种特殊形式,即公众面对环境危害采取的对抗性行为(冯仕政,2007)。在本文中,农村环境治理的农民参与主要是指农民通过直接或间接方式影响农村环境治理政策制定或实施效果的行为,包括获取环境信息、参与和监督环境保护等行为。

农民参与是农村环境治理的重要基础和前提(黄森慰等,2017;陈秋红,2018)。一方面,部分学者基于探索性范式研究农民参与农村环境治理的必要性和重要性。韩喜平(2014)认为农村环境治理不能让农民靠边站,这是由农民天然“在场”的特点所决定的,即农民是实践主体、直接参与者和受益者。冯肃伟、戴星翼(2007)发现农民是农村家园治理的核心主体,亟需培育农村环境治理的社会机制将分散的农民组织起来。另一方面,大量政策文件强调要发挥农民主体性作用。1973年,中国第一次环境保护会议提出“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的32字方针;2015年环境保护部出台的《环境保护公众参与办法》规定“公民、法人和其他组织可以通过电话、信函、传真、网络等方式向环境保护主管部门提出意见和建议”②;2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》明确提出“农民主体,激发动力”的基本原则③;近年来,中央“一号文件”多次强调尊重农民主体地位。

(二)参与困境:表现形式与主要成因

参与是发展中授权、民主、良好的治理、合作、分权化等的基础(叶敬忠、陆继霞,2002),然而农民参与农村环境治理面临诸多困境。众多学者认为农民参与环境治理的困境主要有3类:第一类是参与流于形式,参与仅仅表现为在形式上按照规章制度或行政要求完成任务,例如,农民出席会议仅为凑人数,部分学者将这种参与表述为“有参与无合作”(何得桂、徐榕,2020)。第二类是参与滞后,主要指公众在面对环境污染或破坏威胁自身(群体)利益时才采取检举、抗争、监管等参与行为。其中,最典型的是环境抗争行为,即农民在权益受到侵害时不得不奋起反抗(陈涛、谢家彪,2016)。第三类是大多数人不参与,主要指农民群体很少参与农村环境治理。例如,大部分农民对农村环境治理漠不关心,参与积极性较低,甚至不参与(冯亮,2016)。

关于农村环境治理中农民参与困境的成因,大量文献基于政治学、经济学、心理学和社会学等学科从制度结构、主体利益和文化观念角度对内部和外部成因进行探讨④。外部成因主要有3个方面:第一,国家与农村社会关系上的多重委托代理结构失衡。陈秋红、黄鑫(2018)认为政府过度主导极易导致农民动员不足(譬如忽视农民主体意识培育),地方政府的动员认知及其方式存在错位、越位问题。第二,农民生态保护权益等制度缺失。张寒(2010)认为,与农民相关的环境知情权、参与权和请求补偿等制度都存在严重缺失。第三,劳动力、社会资本等外部因素变动加剧了农民的参与困境。王亚华等(2016)认为,快速城镇化导致农村劳动力大规模外流,“空心化”和农村人口老龄化等趋势严重,农民参与公共事务的动力薄弱,其乡土归属感下降。杜焱强等(2016)认为,农村社会资本存量不足会直接影响农村环境治理的有效性,更容易导致农民对农村环境保护漠不关心。内部成因也主要有3个方面:第一,农村环境公共物品属性所诱发的“搭便车”问题。Olson(1971)基于集体行动角度认为在自发状态下公共产品的公众参与供给较为困难。第二,农民参与的物质激励不足。黄森慰等(2017)认为,公众参与是一种理性经济行为,公众是否关心和参与各种环境治理取决于自身利益得失。第三,农民环保意识淡薄、受教育水平较低等导致其参与环境治理的积极性不高(闵师等,2019;王学婷等,2020)。

(三)农民如何参与:具体途径及措施

促进农民参与农村环境治理或形成集体行动一直是三农领域学者关注的焦点。闵师等(2019)通过实证研究发现,开展乡村旅游可以激励农户积极参与农村人居环境整治,其内在逻辑是农民收入提高会降低农户参与人居环境整治的支付成本。张安毅(2013)从农民生态权角度入手研究认为,赋予农民生态权可以使农民成为农村生态建设的权利主体,为农民在环境立法上争取话语权奠定制度基础。黄森慰等(2017)认为农村环境治理离不开具体的乡村情境,需将治理手段嵌入乡村熟人社会,并利用激励机制刺激农民参与农村环境治理。王春光(2018)从还权赋能的综合性视角研究认为,要从经济权利、市场权和社会治理权等方面破解农民主体性缺失困境。另外,有学者提出了多种农村环境治理新思路,例如合作治理、参与式治理、微治理、整体性治理、内源式治理等(沈费伟、刘祖云,2016)。

(四)既有解释的不足

综上所述,学界关于“要农民参与”的探索性研究和关于“影响农民参与”的解释性研究较多,这为本研究提供了非常有价值的借鉴,但专门针对农民不参与农村环境治理尚无全面的性质界定,也缺少系统性分析框架。一方面,无论是基于公众参与理论还是基于政策要求,已有文献都较多地从“外在”视角强调要农民参与,极易将农民参与农村环境治理作为理所当然的事情或研究的前提假设,并产生了对一系列影响因素的解释性研究;但关于农民自身为何要参与、为何集体不参与等农民主体性问题的研究还十分欠缺。另一方面,虽然部分研究开始关注农民不参与现象,但多局限在个体行为(例如黄森慰等,2017;王学婷等,2020)、农村环境污染事件偶然性(杜焱强等,2016)、政府角色定位(陈秋红、黄鑫,2018)等方面,鲜有研究构建一个综合性的分析框架对农村环境治理的农民集体不作为现象进行系统性阐释。为了弥补以上不足,本文旨在解释当前农村环境治理中的农民集体不作为现象何以产生,以及如何转向,以求更好理解农村环境治理的现实情景及农民参与困境的本质。

三、一个分析框架:农村环境治理的农民集体不作为

(一)集体不作为的界定

马克思曾用“一堆马铃薯”形象地比喻农民间的组织形态,即他们的利益相互隔离、没有组织,像一袋马铃薯一样,一旦从袋子里倒出来,就各自一体、形单影只⑤。周雪光(2015)指出,社会主义国家的集体行动也应该包括民众的不合作、不作为等消极态度和行为,这意味着集体不作为也是一种特殊的公众参与表达形式。

目前,学界对集体不作为的概念及其形成逻辑等的研究较为匮乏。Doan(2016)认为大量研究侧重分析集体行动,而集体不作为是一个缺乏关注的话题。周雪光(2015)认为在公共治理过程中,不合作和消极态度所表现出的集体行动都属于“集体不作为”(collectiveinaction),比如缺乏热情参与政府组织的活动、消极应对自上而下的政策、躲避公共义务等。Finkeetal.(2016)用集体不作为概念解释企业应对气候变化情况及其行动,结果发现企业会陷入不参与或不行动等困境,而各行动者的多重利益是首要阻碍因素。Perkins(1988)通过分析中国人民公社时期的农业生产率发现,农民普遍存在“搭便车”和逃避义务等行为。Scott(1985)认为农民不参与或不配合不是社会主义国家的独特现象,它们也会出现在其他国家中,并将之称为“弱者的武器”。Skinner and Winckler(1969)研究中国农业政策发现,农民对国家政策的漠不关心和消极应对导致一些政策难以实施。

集体不作为具有以下共同特征:①个体的不合作、不作为等消极态度和行为是自发形成的,而不是有组织的、公开的对抗;②公众不参与、漠不关心或消极应对某项事务或政策,“等靠要”等倾向明显,并逐渐表现出“集体性质”,集体不作为现象随之出现;③一种独特的利益表达方式,且该方式会降低总体效率。例如,本文所分析的农村环境治理中的农民集体不作为主要表现为:农民对农村环境治理项目或实施效果不关心;不参与治理任务,农民成为局外人和旁观者;农民对政府动员方式及治污政策采取消极应对态度,呈现“政府干、百姓看”窘境。当前中国农村环境治理中的农民不参与现象属于“集体不作为”,是农民一种独特的利益表达方式,并且是一类客观存在的普遍现象。

(二)一个综合性分析框架

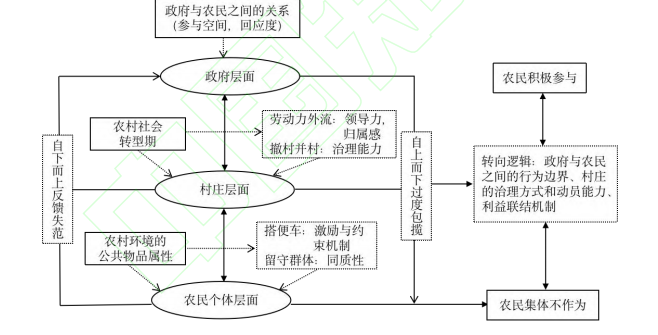

人是生产力中最为活跃的因素之一,变迁的中国乡村社会如何发挥农民的主体性作用已成为重点难题(冯仕政,2016)。正如Zastrow(2009)强调的那样,人的参与行为属于社会生态系统,由个体的微观系统、群落的中观系统和国家的宏观系统所决定。本文借鉴已有研究中的集体不作为概念,基于社会生态系统视角从政府层面、村庄层面和农民个体层面分析农村环境治理中的农民集体不作为现象,力图还原农民不参与农村环境治理的整体性画面。

在政府层面上,自上而下的组织模式和政府回应性等决定了地方政府在村庄场域的行为逻辑,进而影响农民参与行为(李华胤,2020)。中央政府作为政策法规的制定者、财政资源的投入者和管理机构的构建者,具有集中力量办大事的制度优势,同时也一直强调农民主体性并引导社会力量参与(王春光,2018)。省(区)级政府作为农村环境服务的重要供给者,主要起承上启下的作用。县(市)级政府作为农村环境政策工具的具体实践者,需兼顾上级政策要求和地方发展目标,尤其受财政投入、人员配备等约束条件影响,容易出现过度主导(陈秋红、黄鑫,2018)。譬如,一些县级政府为了完成任务指标,急于求成、大包大揽,而农民成了“旁观者”和“局外人”。其背后的逻辑在于面对上级指令和“向上负责”的行政惯性,在有限的资源约束条件下,农民的需求及互动程度都处于话语边缘状态。若改变农村环境治理的约束条件(假设人力、财力等资源充裕),科层体系使得地方政府更倾向于遵循上级政策要求而考虑农民的主体性(张国磊,2019)。这意味着自上而下的组织模式具有强大的组织能力,倘若农村环境治理中的约束条件较多或政府行为边界不明晰,地方政府的科层权威和资源动员在一定程度上会挤压农民的参与空间。在地方政府的纵向层级结构中,乡镇政府作为农村环境治理的直接实施者,是距离农民最近的体制末梢,其政府回应性与农民参与程度相辅相成(李华胤,2020)。乡镇政府的行动取向更倾向于完成“硬指标”,同时会弱化或过滤一些认为相对不重要的“软指标”(张国磊,2019),再加上基层事务的繁杂性和事权不匹配,容易忽视农村环境问题。譬如,一些地方的农村环保工作处于“说起来重要、干起来不要、忙起来忘掉”的局面。实际上,诸多基层政府的生态环保力量薄弱,更不具备监测和监察执法能力,而且政府投入倾向于解决“吃饭”问题或建设回报率高的项目。为此,诸多乡镇政府更多采取行政型回应行为完成环境治理任务,即对农民的环境诉求进行有限度的形式化回应(如“打官腔、说官话”等)(李华胤,2020)。乡镇政府对农民环保诉求回应不足,更易导致自下而上反馈失范,也会加剧农民集体不作为现象发生。

在村庄层面上,农村社会转型期各种因素的变化在一定程度上加剧了农民集体不作为现象。虽然传统农村社会中公共物品供给较少,但存在着较好的公共物品供给机制(何得桂、徐榕,2020)。当前,村庄变迁最为明显的特征就是流动性增强,包括人口流动和村庄规模扩大等问题,这直接影响农村环境治理能力、运行机制、治理目标及政策效果。诸多研究发现,劳动力外流对农村集体行动能力具有负面影响(例如高瑞等,2016),即劳动力外流在一定时期会削弱村庄公共领导力及农民归属感:一是青壮年和能人等大量外流致使农村常住人口不断减少,留守老人和妇女因人力资本不足参与效率低下。二是农村社区的快速变迁削弱了“共同体”归属感。劳动力外流必然导致农村人口结构、务农劳动力比例和村庄类型等发生变化,进而使得农民的家园感和地方依恋程度不断弱化,与之伴随的是农民参与农村环境治理等农业相关活动的机会和能力逐渐降低,这可能会削弱农民自我开展农村环境治理的能力(王学婷等,2020)。另外,行政村规模扩大为农民参与带来挑战。撤村并居是农村经济社会发展的结果,但行政村地域和人口规模等的扩大对村级自治和服务供给能力提出了更高要求(王春光,2018)。正如Olson(1971)所述:“组织合作及其成本与集团规模大小密切相关,集团规模越大,达成一致性目标及展开集体行动越困难”。进一步而言,当前基层组织领导力与村庄规模并不匹配(高瑞等,2016)。村民委员会作为名义上的自治组织及权力下沉事实上的办事机构,其强制动员能力略显不足,特别是其公共事务动员能力在完成上级指派任务和选择性应付行为中逐渐衰退(钟海,2018)。中国经济社会发展和农村社会结构正处于转型期,劳动力外流和自然村合并已难以逆转,如何在村庄层面上促进公众参与农村环境治理已是重点难题。

在农民个体层面上,利益联结机制缺失加剧主体的虚化。“利益—主体”的路径强调通过满足主体利益促进农民个体参与公共事务(何得桂、徐榕,2020)。一方面,农村环境属于典型的公共物品,集体成员无论是否付出成本都可分享利益,这也导致村庄内部存在广泛的“搭便车”行为(杜焱强等,2018b)。解决“搭便车”问题需要运用“不平等原理”,即通过选择性激励措施实现集体内部成员在权力、利益和贡献等方面的不平均(Olson,1971)。传统村落更多依靠非正式制度解决“搭便车”问题。村规民约作为选择性激励的非正式制度之一,具有惩戒监督、价值导向和协调冲突等功能。然而,在农村社会结构和管理制度变迁过程中,权力下沉和流动性增强等使得非正式制度的约束功能逐渐退化,譬如规范、习俗、声誉等的约束作用渐趋弱化。因此,农民相互监督的可能性降低,也难以防范参与过程中的机会主义。另一方面,随着农村经济社会的发展,农民的异质性增强,表现为收入差距扩大、就业出现分化等。诸多研究发现,异质性与农民参与程度密切相关(蔡起华、朱玉春,2016),例如,收入差距扩大使得富人愿意积极行动而穷人“搭便车”,但农民的异质性能否促进个体参与农村环境治理依赖于外在激励机制或组织动员能力。由前文可知,政府过度主导和基层干部组织能力不足都会影响农民承担责任和付诸行动等主体意识的培育,这也增加了乡村社会分化中不同类型农民的凝聚难度;而且,当前农村环境治理激励机制并不健全,譬如,笔者在调研中发现,部分农民认为环境治理是“政府受益,自己没受益”,抑或一些环境治理设施“好看不好用”“用不着”等。因此,在激励效应不足、约束机制缺失的情境下,农民缺乏参与农村环境治理的内生动力,部分环境治理“形象工程”甚至伤害了农民群众的感情。

集体不作为属于农村环境治理等公共事务中一种特殊的参与行为。相对于农村水利建设、道路建设等公共事务而言,农村环境治理更容易处于边缘位置,其公共性更为明显,治理任务也是当前乡村振兴“生态宜居”的重点难题。农民参与农村环境治理行为与其他决策行为具有差异性,这不仅由农民的个体理性所决定,还与村庄特征、政府引导等相关联,其根源在于农村环境的外部性、公共产权、地域性和分散性等属性,即农民行为在农村环境治理领域极易形成不参与状态。通过梳理文献发现,水利灌溉、道路建设涉及农业生产、交通出行等生存性问题,农民参与、合作或抗议等行为较多,而农村环境治理过程中“政府干,百姓看”的现象较为突出(陈秋红,2018)。为此,本文建立的分析框架主要从政府、村庄和农民3个层面探析农村环境治理中的农民集体不作为现象(见图1),该框架若拓展至其他领域或全面解释该类现象,仍存在一些探讨空间。值得注意的是,集体不作为并非一种静态现象,倘若改变前文探讨的一系列因素(政府与农民之间的行为边界、治理方式和动员能力、利益联结机制等),仍可以实现农民积极参与农村环境治理,具体转向逻辑将在后文深度分析。

图1 集体不作为:当前农民参与农村环境治理的一个分析框架

四、案例描述:龙鹄村农村环境治理中的农民集体不作为及其转向

(一)案例简介

课题组通过长期田野调查发现,农村环境治理中的农民集体不作为现象广泛存在,譬如,农民表现出“不想参与”,或者认为“与我无关”“那是政府的事”,等等。无论各界多么强调“要农民参与”都不能忽视农民集体不作为的现实存在,唯有客观面对该类现象,才能探寻农村环境治理中集体不作为的治理之策。为此,本文选取“要我参与”变成“我要参与”的典型案例分析农民集体不作为何以产生,以及如何转向。

龙鹄村地处四川省丹棱县丹棱镇,辖区面积16.01平方公里,有13个村民小组,397户,总户籍人口2530人。该村以种植丑橘、葡萄和藤椒为主,并以农村环境治理的“龙鹄模式”闻名全省,特别是该村的生活垃圾治理得到了国家住房和城乡建设部的充分肯定⑥。2019年,龙鹄村村民人均可支配收入达到1.9万元。笔者于2017年7~8月对丹棱县副县长(1人),丹棱镇主要干部(4人),龙鹄村村干部(4人)、老年协会成员(3人)、环境治理承包人(1人)、保洁员(2人)和普通村民(5人)进行了深度访谈,并于2020年8月通过电话访谈方式对部分人员(包括龙鹄村村主任、老年协会会长、1名保洁员和3名普通村民)进行了追踪访谈,试图通过详实的资料呈现龙鹄村农村环境治理历程。

(二)龙鹄村农村环境治理历程

2009年,四川省大力推进农村环境综合治理,并设立专项资金。此时,龙鹄村也开始治理农村环境,但垃圾遍布河流和林道、养猪户将猪粪直排河流等问题依然存在。2011年丹棱县启动农村生活垃圾处理创新试点,龙鹄村探索新的农村环境治理模式并取得良好成效,昔日脏乱差的贫困村摇身一变,成为四川省级“四好村”⑦。本文主要依据农民参与农村环境治理的行为变化将龙鹄村农村环境治理历程划分为两个阶段,具体如下:

1.第一阶段——“政府干、农民看”。在2009年农村环境治理初期,县政府和乡镇干部如同“千手观音”,包揽一切环境治理事务,包括垃圾桶的免费发放和更替、垃圾池的选址和建设等。村民不断更换垃圾桶(甚至有部分村民用垃圾桶存储农产品),却将塑料袋、烂柑橘、枯树枝等就近倒在河边、路旁或竹林,村庄生态环境不仅没治理好,反而越来越差。久而久之,农民对政府产生过度依赖,即“凡事找政府”。这种情况可以从对女性村民HKY的访谈中得到印证:

“村落环境是越治理越差……特别是到了夏季,气味难闻,很多外地人甚至都不愿进村收购农产品……我们参与也没用,基本不参与。”(HKY,2017-07-29)

另外,村干部认为,村庄人口流失严重,留守人群因文化程度较低而不具备参与农村环境治理的能力,没有必要动员该群体出工、出力;而且农村环境治理属于上级任务,只需要在一定时期内完成宣传标语张贴和项目工程建设等任务指标,并不需要组织动员村民开会和参与建设,最终导致该村出现农村环境治理完全依靠政府推动的被动局面。受访者LCY担任龙鹄村党支部书记,他描述了当时的农民参与情况:

“农村环境整治有考核要求,时间紧任务重,很多工作都是政府直接去推动,但效果不好,总是坚持不了多久,问题又再度抬头……农民都外出了,留守人群基本都不参与,很难让农民动起来。(LCY,2017-07-30)

2.第二阶段——“积极参与、长效持续”。县领导和镇政府逐渐意识到要发挥农民主体性作用,即农村环境治理只有真正激发村民的主人翁意识,才能从根本上解决问题。于是,县领导和乡镇干部深入调研,广征民意,他们进村征求村“两委”、村务监督委员会和老年协会成员等群体意见。2011年3月,龙鹄村召开村民大会,专门商讨制定全村的环境治理方案,例如规定村民每人每月交纳一元钱的卫生费,农民集体选出环境治理承包人(负责垃圾转运、道路清洁等工作),承包人的报酬源自村民每人每月交纳的一元钱卫生费,如果不够支出,差额由村集体资金和财政补齐。一元钱卫生费的收取,不仅培育了农民的权责意识,也有利于村内环境治理承包人、村组干部和村民之间的相互监督。在对乡镇干部HZQ访谈时,他直截指出政府和农民发生的较大转变:

“我们必须要改变政府出人、出钱和出设备的局面……农民出一块钱,更多是在于参与;他出了钱,自己就会监督承包人,会去看哪个地方没弄好。”(HZQ,2017-07-29)

同时,龙鹄村通过老年协会宣传环境卫生习惯,并经全体村民大会多轮讨论后制定了《龙鹄村环境卫生村规民约》,倒逼农民自觉履行义务。经多方努力,龙鹄村的农村环境治理形成了政府主导、市场参与和村民自治的多元共治局面。该村环境治理取得了令人瞩目的实践效果,成为四川省实施乡村振兴战略的示范村落,其垃圾分类治理模式在全国范围内得到推广。时至今日,龙鹄村公众参与农村环境治理的热情有增无减,农村环境得到可持续性治理。老年协会会长HDQ这样说道:

“这么多年了,村民还是积极参与的,并不是短期作秀……我们协会除了一个会长和两个副会长,下面还有6个组长。协会在举办活动中会宣传‘家园环境人人爱’,同时利用给老人祝寿、清明节和重阳节等活动培育留守人员家园意识。”(HDQ,2020-08-17)

五、案例分析:农民集体不作为的阐述及其转向逻辑

(一)农民集体不作为转向前后的表现

龙鹄村案例中农民参与环境治理行为分为两个阶段(具体见表1):第一阶段是农民集体不作为,农村环境治理效果不容乐观。笔者在调研中发现,2009年县政府虽投入了大量资源试图打造龙鹄村环境治理示范点,但从起初的农村环境综合整治,到美丽乡村建设,再到农村垃圾分类,该村在人人爱护环境卫生宣传,村集体出资聘请保洁员、发放垃圾桶和修建垃圾池等方面的人财物投入都成效不显著,且难以持续,陷入了“短期有效、长期失效”的困局。第二阶段是农民积极参与,环境治理效果显著且可持续较强。农民行为最明显的变化是从交纳一元钱卫生费开始逐渐形成相互监督。当然,农民参与行为的转变并非一蹴而就,这可以从龙鹄村环境治理承包人ZZM提供的信息中得到证实:起初有30%的村民对收取卫生费不理解,但经小组长和老年人劝说后,有部分村民意识到了交纳责任,可还有5%的村民不愿意交钱,3年都没有交;这部分人逐渐受到周边人的指责(如“大家都交了你怎么不交?”),而且在办理结婚证、贫困证等需要村委会盖章时,村委会成员也会劝导和教育他们,最终,一元钱的卫生费于2013年全部收齐。

表1 农民集体不作为转向前后的表现

(二)农民集体不作为为何转向?

由龙鹄村的案例可知,集体不作为属于一种独特的自下而上的利益表达形式,也在一定程度上影响农村环境治理政策的实施效果,进而倒逼新政策或措施产生。农民集体不作为发生转向的关键事件是政府认识到农村环境治理过程中存在政府过度主导、村民动员不足问题。县政府和乡镇干部经过多方考察,与农民摆“龙门阵”,提出了承包与村民自治相结合的农村环境治理道路。一方面,分管副县长和乡镇领导主要负责规划编制、整治技术、过程监管等工作。县政府依据人口规模、村集体经济水平、干部领导力等确立农村环境治理路线图;镇政府结合行政发包和任务指标等情况满足龙鹄村环境治理的资源需求,并避免过度干预和缺少实际经验的越权指挥,在赋予村委会充足自主权过程中不断培养村干部的组织动员能力,垃圾池选址、清运周期、投工投劳等具体事务均听取农民建议或者交由农民自己负责。另一方面,镇政府设置热线电话、建立微信群积极回应农民自建垃圾池、及时清运垃圾等需求,村干部第一时间与农民沟通并及时解决。农民自建垃圾池行为不仅提高了资金利用的精准性,也调动了农民个体的参与积极性。政府行为转变在对环境治理承包人ZZM的访谈中得到印证:

“乡镇给予技术和政策上的辅助,村委会在全村范围内招标,而且要求承包人必须要有爱心;部分垃圾池可由村民提出申请自建,政府验收合格后给予全额补贴。”(ZZM,2017-07-30)

为了解决农村环境治理的主体弱化问题,龙鹄村充分发挥留守老人爱护家园的示范作用,通过老人的劝说、带头和引导等逐渐激发村民自觉参与环境治理的内生动力。农村老人是一个特殊的群体,通常在村内有较高威望和较多空余时间,通过发挥他们的模范带头作用,在一定程度上可以重塑留守群体的民间领导力,推动治理主体回归,并将原子化的农民有机组合起来,提高农民参与环境治理的积极性和自觉性。另外,龙鹄村将环境治理监管责任落实到承包人和小组长身上,实行环境治理承包人、小组长和村民的相互监督,在一定程度上解决了村庄分散和人口规模扩大产生的监管成本高等问题。例如,环境治理承包人将农民乱扔垃圾的行为告知小组长,小组长会与有这种行为的村民及时沟通并对其劝导和教育。总之,发挥留守群体作用是解决农村劳动力外流引起的主体不足问题的重要路径,细化监管责任为解决监管成本高和信息不对称等现实困境提供了方案选择。龙鹄村村支书LCY这样说道:

“有些工作,老年协会的老人说一遍,可能比村干部说一百遍效果还好,因为他们多是村里的年长者,农民比较信服。”(LCY,2017-07-30)

针对农村环境治理的外部性、信息不对称等问题,龙鹄村采取“一元钱”模式倒逼农民自觉承担环境治理责任和成本,并利用村规民约等非正式制度约束农民的环境行为(例如对乱倒垃圾等行为罚款100元);同时,通过村务公示栏、微信群、村民大会等公布村民参与环境治理的“红黑榜”。良好的生态环境为农民获得畅通的水果销售渠道和较高价格创造了条件。上述一系列举措无疑将参与村庄环境治理的责任与农民的利益紧密挂钩,通过激励效应和约束机制提升了农民的参与度、责任感和荣誉感。由此可见,约束机制和利益导向等驱动力是解决农民集体不作为的有效途径之一。龙鹄村老村主任LZ这样描述这些年的变化:

“水果价格也卖得高了,村民行为也发生了翻天覆地的变化,村民的环境意识提高了,垃圾池满了会打电话给村干部,水果种植户更加积极参与垃圾管理,部分村民甚至自己也变成监管人了。”(LZ,2017-07-30)

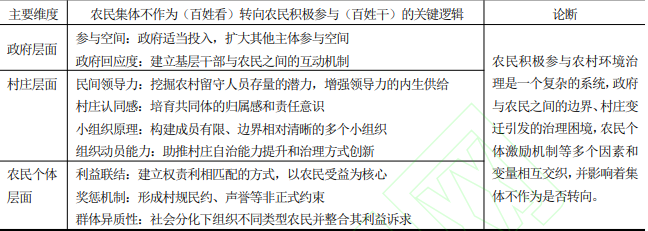

(三)集体不作为转向的关键逻辑

分析由上述分析可知,调动农民自身的积极性并发挥其主体性作用是农村环境治理的基石,更是可持续发展的前提条件。那么,龙鹄村案例中农民集体不作为转向的关键逻辑是什么?基于前文构建的分析框架,现对农民参与农村环境治理集体不作为现象的转向逻辑加以阐释,具体如下:

1.政府的角色定位:从大包大揽到适当投入。政府与农民之间的关系是农村环境治理的关键问题,虽然两者之间的关系存在一定张力,但并非是相互排斥的,这取决于对行为边界的界定。根据案例材料,农村环境治理中政府未界定好行为边界而呈现大包大揽状态的主要原因如下:一是赶进度。为了尽早完成指标任务,县政府制定农村环境治理方案并未与农民商量,或者只是走过场地“问计于民”。二是对上负责的方式挤压了农民的参与空间。部分基层干部认为农村环境治理属于上级分配的任务,只需对上负责而不需对下负责(让群众受用或令农民满意)。三是权威主义下的行为惯性。农村环境治理的宣传方式简单,群众只知道整治要求,却不知道自身参与责任与方式等。进一步而言,农村环境污染量大、面广等特征决定了信息的获取成本极为高昂,而政府过度主导必然将排斥社会机制或群众参与,进而加剧农民集体不作为现象的发生。在龙鹄村案例的第二阶段中,县政府从大包大揽转向适当投入(市场化运作),且不断对农民赋权、引导和激励他们,即政府治理农村环境从权威主导的资源分配与政策制定转变为吸纳市场参与,形成了政社互动的良好局面。另外,镇政府的角色转变为监管者和冲突协调者,从繁杂的环境治理任务中解放出来,利用其角色转变腾出的资源积极回应农民需求。由此可知,政府的适当投入、良好的政社互动机制是扭转集体不作为状态的重要成因,其背后的本质是“行政吸纳社会”,即处理好参与空间和回应性两个重点问题,始终沿着降低行政成本和提高治理效率的路径演化。一个值得思考的问题是,政府在农村环境治理中为何要大包大揽?显然不是为了替代原先的农村社区机制。究其原因,是在传统的社区机制衰退的同时未能建立起新的机制,使得政府的进入成为理所当然。但问题在于,政府介入农村环境治理更应该是一种过程而不是目的,需认可和尊重农民的主体性地位,而不是排斥该群体。

2.村庄的治理方式:从治理能力不足到创新治理方式。诸多学者认为,劳动力外流必然导致农村集体行动能力降低(例如高瑞等,2016)。根据案例可知,发挥留守群体作用是当前城乡要素快速流动形势下一种有效的治理方式创新。农民参与程度与领导力密切相关,发挥长者的示范引领作用在一定程度上可以弥补农村空心化状况下的领导力匮乏,例如通过党建、祝寿和重阳敬老等多元化、低成本的活动动员留守人员参与农村环境治理,增强留守群体“共同体”的归属感和地方依恋感,进而引领农村环境治理共同体的形成,培育农民家园感和参与感。同时,村庄规模扩大带来的监督和管理难题可以利用“小组织原理”解决,即在村委会成员、保洁员、老年协会成员、小组长、普通村民之间建立多个小组织,并且保证每个小组织的成员有限、小组织之间的职能边界相对清晰,这有利于小组织成员之间的相互监督,进而降低交易成本、提高组织能力。这样,批评抛扔垃圾的行为、监督环境治理承包人履责、解决保洁员与村民之间纠纷等都可以在小组织内部解决。进一步而言,在劳动力持续外流和撤村并村的趋势下,乡镇政府需利用好农村留守人员存量,以“榜样”“领头雁”等形式培育民间领导力,提高农民参与村落公共事务的热情;并且构建与乡村治理能力、公共服务供给能力相匹配的组织规模,通过创新组织动员方式形成多个小规模群体,通过建立小组织实现农村环境治理的集体性参与。这意味着,破除城乡要素快速流动下农村环境治理中的农民集体不作为现象的关键在于创新治理方式(利用人口存量和建立小规模组织)。

3.农民的个体行动:从激励效应缺失到权责匹配。农村人口的非农就业和持续外流导致乡村建设“主体缺位”,而政府的大包大揽加剧了农村环境治理中农民集体不作为现象的产生。依据案例可知,农民参与农村环境治理取决于一定外界条件下的利益导向和约束机制等因素。一方面,利益联结机制的建立有利于农民参与农村环境治理。例如,一元钱卫生费的收取使得农民在付费的同时享有监督保洁员和环境治理承包人的权利,这有利于培养权责对等意识和环境意识;各类评比活动、村规民约等奖惩机制影响农民的行为选择,并逐渐培育其主人翁意识。农民的一系列行为转变不仅降低了行政监督成本,也有利于培育乡村建设中农民直接参与和监督的主体意识。另一方面,村委会和老年协会引导不同类型农民积极参与农村环境治理,并助推大多数农民获益。生态环境的改善有益于水果品质和价格的提高,对绝大部分农民而言是利好的。同质性的留守人群中逐渐分化出水果种植户、养殖户及其他群体,进而存在异质性的利益诉求。老年协会和村委会首先引导种植户带头治理村落环境,然后带动养殖户将畜禽养殖废渣变废为宝,并鼓励普通村民经营农家乐;而村规民约防止其他群体“搭便车”。利益激励、农民组织化、约束机制等激发了农民参与农村环境治理的积极性和主动性,进而形成“我要参与”的良性循环模式。值得注意的是,农民参与农村环境治理不仅受到权责匹配因素的影响,也与政府的适当投入及村庄领导力等外在条件密切相关,并且权责匹配、政府投入和村庄领导力三者之间相互交织、互相作用。换言之,要改变农民集体不作为现象,需从政府与农民的互动关系、村庄变迁与治理能力、农民权责匹配等方面构建多方位的有利条件(具体见表2)。然而,达成多维度的协调并形成共振合力在当前农村环境治理等公共事务中依旧任重道远。进而推之,当前农民形成的某些认知和行为就是农村环境治理实践过程中所存在问题的真实映射。

表2 农村环境治理过程中农民集体不作为转向的关键逻辑分析

六、结论与讨论

在中国城乡融合发展过程中,保护农村环境并实现其生态价值,亟待开展农民主体地位的细化和深入研究。本文借鉴已有文献中的集体不作为概念,通过构建政府层面、村庄层面和农民个体层面之间关系的理论分析框架,结合实际案例分析了农村环境治理过程中农民集体不作为现象何以产生,以及如何转向,以期为促进农民在农村环境治理中更好地发挥主体性作用提供可行路径。研究发现,集体不作为是当前农民参与农村环境治理的一种特殊方式,这类现象产生的原因在于政府的角色错位及其消极回应性、农村转型期村庄的治理能力不足和农民权责不匹配。欲让农民积极参与农村环境治理,需要明晰政府与农民之间的行为边界(政府应从大包大揽到适当投入)、创新环境治理方式(利用人口存量和建立小规模组织)、构建利益联结机制(以农民受益为核心并建立非正式制度约束)等。

当前,中国经济社会发展和农村社会结构正处于转型期,需要在承认当前农村环境治理中农民集体不作为现实问题的基础上,深刻认识未来农村环境治理的新特征和新要求。由农民集体不作为现象衍生的议题仍值得进一步讨论:

一是政府的适度和合理投入。政府介入农村环境领域最重要的边界就是投入强度问题。环境的公共物品属性以及农村环境问题的复杂性等决定了必然需要政府主导,并且政府投入是推进乡村振兴过程中公共资源及市场资本向农村倾斜的必要组成,也是城乡基本公共服务实现的必要举措。然而,这种投入并不意味着政府要包揽一切,而是应把握适当和合理的投入方式和强度。可以说,政府投入应着力于农村社区组织的培育和发展,从“输血”模式转向“造血”模式,切实改变部分农民的依赖思维;在满足“政府需投入、农民需动手”“政府能承担、农民愿接受”等基础条件下,通过还权赋能和建立集体内部的谈判机制让农民有更多的参与权利和行动机会。当然,合理投入的“度”难以精准衡量,但其核心是围绕农民利益,形成政府合理投入、社会资本适度介入、农民积极参与的多元机制。

二是农民建设家园的内生动力。家园意味着一种空间结构,是依附于土地之上的住宅与田园,更是人类共同体组建的人地关系。在城乡二元结构下,村庄变迁及其边缘化导致各主体对家园的归属感和自豪感日益淡化,村庄不再是传统意义上的生活共同体,由此削弱了农民自我开展农村环境治理的动力。农村环境治理是一项外溢性强的事务,在依据农民意愿和农村实际的基础上,可将人居环境整治需求作为基层治理的抓手,结合空间整治及市民下乡等发展趋势,在城乡融合发展过程中创新村庄治理方式,激发农民建设家园的内生动力。譬如,挖掘存量人口的“领头雁”作用、以“用”为核心建设环境治理设施、通过生态农业和民宿等形式让农民广泛和持续受益,最终让农民自觉参与环境治理,共同实施乡村建设行动。

三是农民的主体地位。农村任何一项公共物品的供给及其高效能治理,最终都要落实到人。从国外经验看,村落和社区的环境治理体系具有很强的自治性,以农民为主体的社区运行机制得到政府承认及尊重。因此,无论是政府,还是介入农村内部的“外地人”,不能从救世主的角度对农村环境治理强行过度干预而忽视农民的主体地位,而是应积极承认村庄是经典意义上的社区共同体。家园属于农民与村集体,社会各界应将参与权、监督权交给农民,并在体制、市场、社会和文化等方面增权赋能。然而,如何尊重农民的主体地位是实践难点,也是乡村振兴核心价值的体现,更是治理农村环境问题的逻辑基础和合理性根源所在,且对该问题的探索是没有终点的。

参考文献:

[1]蔡起华、朱玉春,2016:《社会资本、收入差距对村庄集体行动的影响——以三省区农户参与小型农田水利设施维护为例》,《公共管理学报》第4期。

[2]陈秋红,2018:《农民对美丽乡村建设主要责任主体的认知及其影响因素分析——基于马克思主义主体论的分析》,《经济学家》第6期。

[3]陈秋红、黄鑫,2018:《农村环境管理中的政府角色——基于政策文本的分析》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

[4]陈涛、谢家彪,2016:《混合型抗争——当前农民环境抗争的一个解释框架》,《社会学研究》第3期。

[5]杜焱强、刘平养、包存宽,2018a:《新时期农村公共池塘资源治理的集体行动分析》,《中国行政管理》第3期。

[6]杜焱强、刘平养、包存宽、苏时鹏,2016:《社会资本视阈下的农村环境治理研究——以欠发达地区J村养殖污染为个案》,《公共管理学报》第4期。

[7]杜焱强、刘平养、吴娜伟,2018b:《政府和社会资本合作会成为中国农村环境治理的新模式吗?——基于全国若干案例的现实检验》,《中国农村经济》第12期。

[8]冯亮,2016:《中国农村环境治理问题研究》,中共中央党校博士学位论文。

[9]冯仕政,2007:《沉默的大多数:差序格局与环境抗争》,《中国人民大学学报》第1期。

[10]冯仕政,2016:《从国家视角看乡村治理》,《新华日报》2月19日第14版。

[11]冯肃伟、戴星翼,2007:《新农村环境建设》,上海:上海人民出版社。

[12]高瑞、王亚华、陈春良,2016:《劳动力外流与农村公共事务治理》,《中国人口•资源与环境》第2期

[13]韩喜平,2014:《农村环境治理不能让农民靠边站》,《中国社会科学报》3月28日第7版。

[14]何得桂、徐榕,2020:《政策变现的乡土逻辑:基于“有参与无合作”现象的分析及超越》,《中国农村观察》第5期。

[15]黄森慰、唐丹、郑逸芳,2017:《农村环境污染治理中的公众参与研究》,《中国行政管理》第3期。

[16]李华胤,2020:《回应性参与:农村改革中乡镇政府与农民的行为互动机制——基于三个乡镇改革试验的调查与比较》,《中国行政管理》第9期。

[17]闵师、王晓兵、侯玲玲、黄季焜,2019:《农户参与人居环境整治的影响因素——基于西南山区的调查数据》,《中国农村观察》第4期。

[18]沈费伟、刘祖云,2016:《农村环境善治的逻辑重塑——基于利益相关者理论的分析》,《中国人口•资源与环境》第5期。

[19]唐林、罗小锋、黄炎忠、余威震,2019:《劳动力流动抑制了农户参与村域环境治理吗?——基于湖北省的调查数据》,《中国农村经济》第9期。

[20]王春光,2018:《关于乡村振兴中农民主体性问题的思考》,《社会发展研究》第1期。

[21]王学婷、张俊飚、童庆蒙,2020:《地方依恋有助于提高农户村庄环境治理参与意愿吗?——基于湖北省调查数据的分析》,《中国人口•资源与环境》第4期。

[22]王亚华、高瑞、孟庆国,2016:《中国农村公共事务治理的危机与响应》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

[23]叶敬忠、陆继霞,2002:《论农村发展中的公众参与》,《中国农村观察》第2期。

[24]张安毅,2013:《农民生态权在农村生态环境保护中的作用机制分析及立法设计》,《中国农业大学学报(社会科学版)》第4期。

[25]张国磊,2019:《科层权威、资源吸纳与基层社会治理——基于“联镇包村”第一书记的行动逻辑考察》,《中国行政管理》第11期。

[26]张寒,2010:《新农村建设中农民环境权益保护问题研究》,《中国行政管理》第1期。

[27]钟海,2018:《权宜性执行:村级组织政策执行与权力运作策略的逻辑分析——以陕南L贫困村精准扶贫政策执行为例》,《中国农村观察》第2期。

[28]周雪光,2015:《无组织的利益与集体行动》,《社会发展研究》第1期。

[29]Arnstein,S.R.,1969,“A Ladder of Citizen Participation”,Journal of the American Institute of Planners,35(4):216-224.

[30]Doan,M.D.,2016,“Responsibility for Collective Inaction and the Knowledge Condition”,Social Epistemology,30(5):532-554.

[31]Du,Y.Q.,P.Y.Liu,N.Ravenscroft,and S.P.Su,2020,“Changing Community Relations in Southeast China:The Role of Guanxi in Rural Environmental Governance”,Agriculture and Human Values,37(4):833-847.

[32]Finke,T.,A.Gilchrist,and S.Mouzas,2016,“Why Companies Failto Respondto Climate Change:Collective Inaction as An Outcome of Barriers to Interaction”,Industrial Marketing Management,58(10):94-101.

[33]Lane,M.B.,2006,“Public Participation in Planning:An Intellectual History”,Australian Geographer,36(3):283-299.

[34]Oakley,P.,and D.Marsden,1984,Approachesto ParticipationinRuralDevelopment,Geneva:International LabourOffice.

[35]Olson,M.,1971,The Logic of Collective Action:Public Goodsand the Theory of Groups,Witha New Preface and Appendix,Massachusetts:Harvard University Press.

[36]Perkins,D.H.,1988,“Reforming Chinas Economic System”,Journal of Economic Literature,26(2):601-645.

[37]Scott,J.C.,1985,Weapons of the Weak:Everyday Forms of Peasant Resistance,New Haven:Yale University Press.

[38]Skinner,G.W.,and E.A.Winckler,1969,“Compliance Succession in Rural Communist China:A Cyclical Theory”,inA.Etzioni(eds.)A Sociological Readeron Complex Organizations,New York:Holt,Rinehart&Winston,pp.410-438.

[39]Webler,T.,S.Tuler,and R.Krueger,2001,“What Isa Good Public Participation Process?Five Perspectives from the Public”,Environmental Management,27(3):435-450.

[40]Zastrow,C.,2009,Understanding Human Behavior and the Social Environment,Boston:Cengage

注释:

①在环境社会学中,“环境行为”通常是指日常生活方式和习惯的环境行为,与集体性、连续性的环境运动和环境抗争有 较大差异。本文中的公众参与农村环境治理是环境行为的一种类型。

②参见中华人民共和国生态环境部网站,http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bl/201507/t20150720_306928.htm。

③参见中华人民共和国中央人民政府网站,http://www.gov.cn/zhengce/2018-02/05/content_5264056.htm。

④此处的外部成因主要指农民参与农村环境治理的外在约束条件(包括组织、制度和其他方面),内部成因是指农民个体 因素和农村环境特征等方面的因素。

⑤参见《马克思恩格斯全集》第1 版第8 卷第217 页,https://www.marxists.org/chinese/pdf/me-old.htm。

⑥2014 年11 月召开的全国农村生活垃圾治理工作电视电话会议上,国家住房和城乡建设部充分肯定了“龙鹄模式”,并 在全国部署推广该模式。

⑦“四好”指住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。