作者:梁 健 张小虎 责任编辑:赵子星 信息来源:《兰州学刊》2021年3月30日网络首发 发布时间:2021-04-10 浏览次数: 3687次

【摘 要】我国如期消除了绝对贫困和区域性整体贫困。后期如何构建农村低收入人口的分层分类帮扶机制,接续推进脱贫地区乡村振兴,是贫困治理历史进程中继续努力的方向。在借鉴英克尔斯OM-3量表的基础上,以农民现代性与劳动能力的交互分类将C村贫困户划分为四种类型。在后精准扶贫时代,多维贫困治理绩效的获得路径应主要放在如何构建防止返贫和乡村振兴的有效衔接体制机制上;政府、市场、社区、村民这四类主体之间的良性互动是形成贫困治理良好局面的关键性力量;精准扶贫和乡村振兴的历史进程是新中国成立以来国家政权建设的延续和深化。要处理好压力传导和动力激发二者之间的关系,贫困人口各方面生活细节的形塑主要的着眼点应放在现代性的教育和培育上,使其逐步向开明、自新、变革的现代心理特征演化。

【关键词】精准扶贫;贫困类型;分类治理;现代性;乡村振兴

一、引言

经过“三西”扶贫开发(1978-1985)、规模化扶贫开发(1986-1993)、攻坚扶贫开发(1994-2000)、综合扶贫开发(2001-2012)、精准扶贫开发(2013-2020)5个阶段的扶贫治理,我国扶贫工作取得了举世瞩目的成就。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,全国建档立卡贫困人口人均纯收入从2015年的2982元增加到2020年的10740元,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,这充分彰显了意义深远的中国智慧和方案。[1]在此形势下,“三农”工作的重心需要从脱贫攻坚转向乡村振兴。“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。[2]”脱贫地区、脱贫群众虽然已经实现脱贫,“两不愁、三保障”的基本问题解决了,但原深度贫困地区历史上积淀的产业短板和基础设施建设滞后、村民现代性培育不足等问题,很难在短期内得到解决,巩固成果防止返贫任务仍然很重。今后,在维持主要帮扶政策总体稳定的前提下,要做好政策分类优化调整工作,做好与乡村振兴的有效衔接,逐步实现平稳过渡。[3]

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》[4]把不断巩固脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴战略列为“十四五”时期经济社会发展的主要目标,将实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为未来五年全国农业农村发展的重点任务,是对未来农村贫困将以和之前不同的形式存在,依然需要下大力气治理的正确判断。一项独立的测算表明,中国多维贫困发生率为3.3%,多维贫困指数为0.013。[5]赋予贫困人口防止返贫的内生能力,巩固减贫的效果依然面临诸多挑战。有学者将贫困户脱贫后实现可持续发展所面临的重大挑战表现归纳为三个方面:其一,增强减贫内生动力,实现从“输血式”减贫向“造血式”扶贫转型的挑战;其二,将扶贫工作纳入社会保障体系,实现扶贫常态化的挑战;其三,解决“多维贫困”的挑战。[6]从多维度贫困各维度的剥夺情况来看,家庭成员受教育程度和健康状况对多维度贫困的贡献率分别高达31.1%和23.3%,短时间内改善这两个指标的难度很大。[7]从农户生计资本多维度贫困分解来看,随着维度增加,各生计资本对贫困的贡献份额和贡献率均呈下降趋势,但是金融和人力资本对生计资本四维贫困平均贡献率达到75%以上,说明这两者依然是当前西部地区农户生计资本多维度贫困剥夺最严重的方面。[8]此外,社会公共服务的均等化程度问题和乡村人才队伍匮乏问题依然突出,如大量的乡村依然无法解决学前儿童的学习问题,义务教育阶段存在师资质量堪忧的问题,农村医务室形同虚设的问题;农民工子女的教育贫困和教育差距的代际传递问题依然存在;在人口流动的大背景下,农民工健康和医疗保障等方面的状况尚存在诸多不足。

《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》强调,要强化农村低收入人口常态化帮扶。开展农村低收入人口动态监测并实行分层分类帮扶。对有劳动能力的农村低收入人口,坚持开发式帮扶,帮助其提高内生发展能力,发展产业、参与就业,依靠双手勤劳致富。对脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口,以现有社会保障体系为基础,按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围,并按困难类型及时给予专项救助、临时救助。[9]因此,从《意见》中可以看出,分类治理理念在后精准扶贫时代中的贯彻程度将决定乡村振兴战略规划的有效推进。本文在总结传统贫困类型划分优缺点的基础上,根据C村脱贫攻坚的实践经验,用修订的OM-3量表对该村贫困户的现代性进行了测量,从村民现代性和劳动能力强弱维度对该村的贫困户类型进行了重新划分,以期在乡村振兴推进中巩固贫困户脱贫成果、防止返贫、提高贫困治理的有效性和可持续性。

二、贫困类型划分:依据与局限

目前,学界研究中的贫困类型划分主要基于贫困程度、致贫原因、贫困性质、收入与支出四种标准。

(一)以贫困程度、致贫原因为标准的贫困类型划分

谭贤楚、朱力在研究中,将欠发达西部地区的贫困归纳为为生存型、温饱型和发展型贫困三种类型;[10]吴国宝将贫困划分为资源或条件制约型、能力约束型贫困;[11]谢维营将贫困划分为制度型、体制型、政策型、环境型、灭祸型、风险型、懒惰型、愚昧型、恶习型、综合型10种类型;[12]冯彦聚焦于滇西北资源贫乏地区的研究,认为这个区域的贫困主要由经济发展乏力、人地冲突严峻、促进地区发展的能源不足、水资源匮乏、不具备基本生存条件五种类型构成;[13]任晓东、高新才基于人地关系的视角(环境与贫困关系)系统探讨了喀斯特山区环境与贫困之间的联结机制,他们把处于这一生态脆弱区的贫困划分为石漠化、水资源匮乏、生态与生计的张力、外源性灾害、内生性污染等类型;[14]朱金鹤等聚焦于新疆地区的国家级贫困县,他认为该地区的贫困类型主要有生态脆弱、地域边缘化、民族人口聚集、教育落后、市场竞争的马太效应、制度上的二元分割造成的制度贫困六种类型;[15]张立群针对连片贫困地区的贫困研究认为,这些地区的贫困类型主要由以下几类组成:资源匮乏型、富饶的贫困型(具有良好的资源禀赋、但开发不足)、单一产业型、人力资本低下型、政策缺位型贫困。[16]

(二)以贫困性质为标准的贫困类型划分

根据贫困性质,以往的研究者从收入、能力、权利三个维度进行分类。阿马蒂亚·森的研究指出,个体贫困的本质主要体现为个体可行能力的贫困而不是收入水平的低下。权利贫困意味着个体社会成员由于其经济、社会、政治地位低下,在社会、经济、政治生活中处于“失语”状态,无权利参与到政治经济生活中来。[17]罗伯特·坎勃认为,贫困人员的贫困尤其体现为他们的发展能力低下——如教育、健康、医疗、营养等。由于他们的发展能力受限,因此在社会生活中表现出脆弱无力、话语权缺失等。联合国开发计划署在1997年提出了一个新的能力贫困指标来测度贫困,这个指标涵盖范围较广,包括个体的基本生存能力、健康生育能力、获取知识和接受教育的能力。这个指标的创新性在于它的综合性,让我们认识到在关注和解决贫困人口问题时要综合考虑物质层面、教育层面、健康层面、个体应对全球风险社会时的脆弱性、个体利益和需求的受限性。

(三)以收入和支出为标准的贫困类型划分

陈成文在总结以前贫困类型划分的基础上,基于指导实践的目标,根据收入和支出的关系重新划分了贫困类型,他所提出的收入型贫困和支出型贫困主要聚焦于贫困地区贫困人口由于各种原因导致的生产能力低下、财富获取能力不足,以及随着社会转型的深入和市场的拓展,贫困家庭在市场中的各项支出和消费水涨船高而导致家庭无法积累财富所产生的贫困,倡导研究者和政策实行者要更加关注支出型贫困,通过农村社会保障制度的进一步完善逐步解决农村贫困人口支出消费高的问题;[18]路锦非分析了以贫困家庭的类别划分、贫困程度、脱贫实际能力等维度更好地调整和完善救助机制的问题;[19]徐大慰述评了上海市推动支出型贫困社会救助的模式;[20]刘沛栋利用扩展线性消费模型(ELES模型),从基本消费支出的维度探究了不同群体的“支出贫困指数”[21]。黄开腾、张丽芬的研究指出,贫困人口的收入贫困由收入结构单一、不合理导致,在贫困人口的收入结构中,主要依赖农业生产收入,工资性和财产性收入微乎其微难以支撑正常的生产、生活需求。往往在贫困户识别中,政策实行者更多的是采取收入标准来予以划分,这种识别和划分方式效率较高。同时其弊端也非常明显:其一,造成贫困识别的漏出;其二,造成农民收入统计的虚报以及扶贫中的目标置换问题,由此扶贫的成效大打折扣。黄开腾、张丽芬认为支出型贫困概念能更真实地反映农村人口的贫困状况。我国农民收入型贫困日益减少,支出增加成为农民致贫的最主要原因。要改变在扶贫实践中片面关注收入型贫困的做法,优化保障制度,解决支出型贫困的难题。[22]

以上基于精准治理理论、参与治理理论和社会互构论视角的贫困类型划分,在分类标准上各有侧重和关注点。第一类划分以贫困程度(贫困线)致贫原因为标准;第二类划分以贫困性质为标准(关注个体和结构原因);第三类划分以收入和支出状况为标准(更倾向于提倡支出型贫困)。以上三种划分方法存在“宏观、可操作性欠佳、指导实践欠精准”等问题:(1)以收入来界定的绝对贫困和相对贫困,二者之间的分界线往往比较模糊,其科学性和契合度存在较大争议,会给分类帮扶的操作带来诸多障碍。(2)从致贫原因的角度对贫困类型进行划分,不同的研究者立足于不同地域和自己的视角进行了细致的划分,有些划分探析了与贫困问题相关的社会、政治、文化原因,但分类比较分散,由于学者们各自的研究侧重点不同并且他们的分类有交叉和重叠的现象,在实际实施中存在操作化的“困境”。(3)从贫困的性质作为标准角度对贫困进行分类,深化和拓展了贫困的内涵,尤其是从多维贫困的角度进行的研究,研究者在研究时不仅仅探讨贫困者如何增加收入,并注重贫困者的个体可行能力如何提升和他们的话语权等各项权利的赋权问题。贫困者增收、可行能力形塑和提升、个体权利得到切实保障其实是一体三面的关系,这三者之间相互依存、互为补充,孤立任何一个出来研究都会导致顾此失彼。在扶贫中,从贫困性质的角度进行的类型划分过于宏大、抽象,在实践中指导具体的分类往往难于操作。(4)以收入和支出为标准进行分类,这种划分认识到了目前贫困地区尤其是“三区三州”等西部民族地区的居民由于各种原因导致人均收入低下,这些地区发展落后、贫困者可行能力低但用于医疗、教育、婚嫁等家庭刚性支出大而出现的贫困现象。这种贫困类型划分的政策意义在于,在精准扶贫中分类扶持中应该同时关注收入型贫困和支出型贫困,应该高度关注在农村一些地区存在的“高消费”——如“天价彩礼”、婚礼丧葬讲排场等现象,通过积极倡导新风尚、移风易俗来转变观念,但收入型贫困和支出型贫困在实践中很难割裂开来。

以上贫困类型划分有一个共同点,那就是注意到了贫困类型划分的客观性,很少注意到贫困类型划分的主体性,一些研究者从个体人力资本低下的角度对主体性贫困进行了研究,把贫困者划分为懒惰型、愚昧型、恶习型等;但这些划分标准缺少实证的支持;由于我国农村地区的异质性越来越明显,以上类型划分未必适合当地社会实际,导致其实践指导价值的弱化。

三、贫困新类型:农民现代性和身体状况的交互分类

(一)依据与标准

在社会科学领域,“现代性”的含义一直模糊不清,它是一个与“传统性”相对应使用的概念。吉登斯是在较为宽泛的意义上使用“现代性”这一术语的,他认为现代性起源于后封建时期的欧洲,经过理性化和工业化的推进在20世纪向全球延伸和扩展,日益成为形塑世界和历史的制度和行为模式。“现代性”可理解为“工业化的世界”[23]。“个人现代性”(individualmodernity),指的是在从传统到现代的转型中个体在社会中形成的人格特质,这些人格特质的形塑和现代社会的经济、政治、文化结构密切关联,人们的认知态度、价值观念、对事物的感觉方式和行为方式和传统社会明显不同,正是这些和传统社会迥然不同的人格特质适应了现代社会生产生活方式的功能要求。[24]具有现代性的个体不因循守旧,在社会变迁中能做好应对准备、对社会变迁的自我认同感较高,具有形成意见并持有意见的倾向、重视专门技术、可依赖性或信任感、具有接受教育与专门职业的意愿、见闻广博、参与意识强,具有明显的个人效能感,具有独立性和自主性,有计划性;也可以表现为具有平权开放、独立自主、乐观进取、尊重感情和两性平等等方面的意识。[25]总之,一个具备现代性的人他应该拥有现代社会的价值观、态度以及行为的模式,这使得他可以在现代社会中“惬意地”生活。[26]

本文以英克尔斯关于人的现代性研究为基础编制现代性量表(OverallModernityScale,简称OMScale)共包含19个维度。具体包括:参与村庄事务、知识和技能获取、人力资本投资、依赖度、稳定与变迁可接受度、家庭收支、个人尊严、成就感、家庭认同与抵制、社区认同、亲属责任感、媒体使用、时间管理、时间评价、外出打工经历、生产生活安排、技能认知、工作伦理、理解能力。[27]

2018年由国家统计局组织的“乡村振兴之路”调研结果显示,目前贫困地区农民家庭的支出型贫困问题严重,主要支出体现在医疗费用高、生产投入高和教育成本高上。“医疗”负担问题尤其严重,占被调查者的26.5%。[28]因此,村民身体状况(劳动能力)是制约村民脱贫、发展的一个很重要的因素。本研究在对贫困户劳动能力测量时,涵盖有无重大疾病、慢性病、身体残疾、精神疾病等四个方面。[29]重大疾病、慢性疾病是被试报告的医生已经诊断了的疾病,包括盲、聋哑,心脏病,高血压,高胆固醇,中风或脑血管疾病,糖尿病或高血糖,慢性肺病,哮喘,关节炎,骨质疏松症,癌症或恶性肿瘤,以及帕金森综合征、精神疾病。残疾状况是通过让被试做一些困难的功能性活动例如弯腰,蹲伏或者跪下,将手臂与肩膀保持水平,拉或者推重物,举起或搬运砝码,从桌上捡起一枚硬币进行评估的。每个行动都被从1(一点也不困难)到4(非常困难)进行评分,最终的得分是答案的平均数,高得分反映了程度较高的残疾。躯体状况被试自行报告,按照1(好)、2(一般)、3(不好)进行评分。被试在家中或者其它方便的场地完成问卷。给那些没有认知障碍的人发放问卷,如果被试不识字,由调查者将所有的项目读给被试听,然后由被试选出能够代表他们想法的选项。

(二)数据、资料分析

本文所用数据资料均来自笔者在甘肃省C村进行的调查。C村是典型的西北黄土高原干旱山区,含5个自然村,属国家深度贫困村。全村342户1637人,耕地面积4584亩,平均2.80亩/人;主要种植玉米、小麦、土豆、油菜籽等传统农作物。截止2019年10月,有110户460人未脱贫,贫困发生率28.1%。本次调查实际涵盖了110户,460人(男性户主101户,占比92%,女性户主9户,占比8%)。在户内对成年夫妻(未成年人和学生不纳入调查)进行测量,以户内夫妻/户主调查得出的贫困户的综合量化分作为贫困户分类的依据。

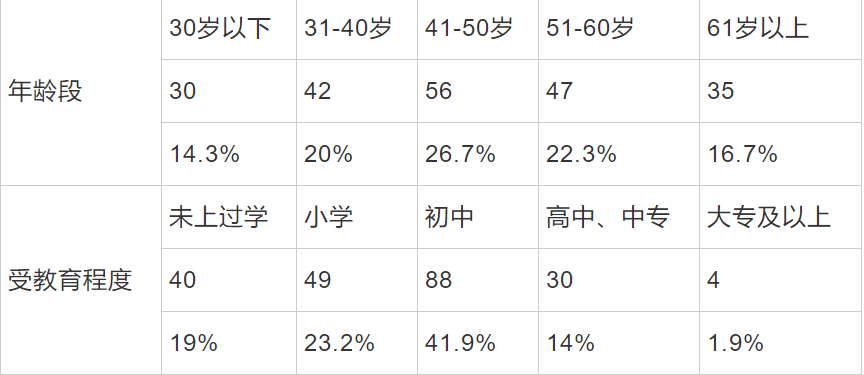

数据资料收集时间为2019年6月-2019年10月。共发放问卷210(套),回收问卷210(套),其中有效问卷210套,回收有效率100%。该村210名贫困村民年龄段及受教育情况见表1:

表1 C村210名贫困村民年龄段分布及受教育状况统计表

(三)C村的分类经验与贫困类型划分

根据调研结果,C村贫困户类型划分如下:

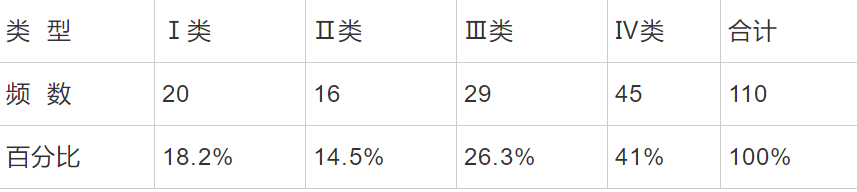

表2 C村贫困户类型划分表[30]

表3 C村贫困户占比情况统计表单位:(户)

C村制定的脱贫计划为,从2017年9月至2020年9月这三年时间里,按照国家要求,扎实推进扶贫工作,全村110户建档立卡户、460人要在2019年底实现贫困发生率在8%的目标,2020年内实现扶贫对象“两不愁、三保障”。建档立卡的贫困户,由工作队进行重新核实核准,核实核准主要根据贫困线来测算农民家庭收入。收入组成来源于三部分:生产及经营性收入、工资性收入和转移性收入。复核后将本村贫困户分为三类:红卡户(28户)、黄卡户(47户)、蓝卡户(35户)。“红卡户”收入最低,“黄卡户”次之,“蓝卡户”收入在贫困线边缘。该村依据收入情况确定出不同类别的贫困户后设定了不同的帮扶策略,如政策兜底红卡户、鼓励黄卡户积极发展“特色”产业,蓝卡户转移就业和加大技能培训等;确保红卡户人均年纯收入高于贫困线[31]以上。这种划分方法简便、易行,但治理效果存在很大问题。

根据表2,Ⅰ类贫困户劳动能力弱或无劳动能力,身体大多存在缺陷,如残疾、患有重大疾病、慢性疾病等;表现出冷漠、保守、拒绝、反对为特征的心理特征。这类贫困户的现代性培育和发展是一个漫长的过程。近年来,中国各级政府积极将贫困人口纳入社会保障体系,社会保障体系对于贫困人口的保障力度也进一步加大,为构建制度化、常态化扶贫机制奠定了基础。但是,中国农村社会保障制度尚处于起步阶段,相对比较滞后,农村居民保障水平也远远低于城市居民,城乡间社会保障和救济体系的不均衡对于巩固农村脱贫效果带来了挑战。农村最低生活保障制度虽然已经建立,但仍然存在救济标准低、救济款项不能按时发放等问题。

截止2020年12月,全国共有农村低保对象3621.5万人,城市低保平均标准为677.6元/人/月,农村低保标准为5962.3元/人/年。[32]低保资金发放属于政府无偿的资源转移,在分配中还存在着一定程度的不公平、不公开和低效率的问题。例如,一些地方存在村干部和相对富裕群体挤占低保资金现象,或者将低保发放变成农户按年轮流受益的平均分配格局,一定程度上影响了低保资金的使用效率和效果。此外,我国推行的新农合政策一定程度上缓解了参保群众因病致贫、因病返贫的问题,但没有很好地解决大病医疗、医疗费用偏高和不合理医药等问题。例如,大病统筹只有少数大病或住院患者才能受益。而且现有保险扶贫政策偏重普惠性,对贫困人口的精准锁定不足。社会保障不健全导致因重大疾病或自然灾害致贫、返贫现象依然存在。我国的社会保障保险扶贫的实践与发展与政策预期尚存有较大差距。要强化统筹协调农村扶贫标准和农村低保标准,实现“两线合一”,构建以农村低保为基础、临时救助为补充,教育救助、医疗救助等专项救助相结合的多重防线。

Ⅱ类贫困户总体来看劳动能力弱,户内劳动力缺乏、身体存在一定程度的残缺,但现代性意识相对较好,表现出以欢迎、开放、接纳、支持、配合为特征的同化或顺应的心路历程;他们倾向于尊重并愿意考虑不同的意见、看法,重视专门技术,有意愿根据自我技术水平的高低来领取不同报酬的心理基础;对于这类贫困户,在后精准时代的帮扶中为防止他们返贫,应根据其身体状况重点加强专业技能培训,使他们能在劳动力市场上找到契合的工作,发挥他们的特长,如盲人按摩、调音师、电器维修师等。在C村扶贫实践中,爱心超市、扶贫车间、村中医理疗按摩等工作岗位的提供,为他们的脱贫提供了可行的路径。后续稳定脱贫成果,需要职业化和专业化市场的进一步发育和政府的大力引导和支持。农村基础设施短板是导致农村人口多维贫困状况的主要原因。在广大农村地区,由于投资主体单一,投入力度不大、投入机制不健全等多重因素的制约,基础设施建设仍然滞后,在水、电、路、通讯、学校、医院、图书馆等公共基础设施的供给方面尚存在较大的城乡差距。面对复杂的中国贫困问题,仅仅靠政府的力量是很难解决的,在乡村振兴战略的推进中,巩固脱贫攻坚成果必须要充分调动企业和社会力量的参与,避免出现贫困治理工作呈现“政府热、社会弱、市场冷”的局面。

Ⅲ类贫困户具有劳动能力,身体状况较好,但现代性弱,在社会急剧转型中害怕变化,表现出冷漠、保守、拒绝、无动力、无压力的个体心理结构。他们不接受新的生活经验、新的思想意识和行为方式;不愿意考虑不同的意见和看法;日常时间管理意识弱;无意识学习专门技术;对于通过自己的努力改变个人和家庭状况无信心,抱持“一亩三分地”而不愿转换职业。这类贫困户给当地社会带来了不良社会影响,败坏了社会风气,也产生了“福利依赖”。[33]在调研中发现,农村大龄单身男性正在成为农村反贫困工作中最为特殊的群体,他们身体健康有劳动能力,但却是当地政府和扶贫干部最为头疼的扶贫“顽疾”。一位村干部道出扶贫中的无可奈何:

村里面残疾的、生病的没办法劳动,只能政策托底,他们有着充足的劳动力,可是就是不愿意干活,动员他们,他们还特别有理,说自己干多少吃多少就好,一个人吃饱全家不饿,挣钱生不带来死不带去的,有什么意思呢?(访谈记录:刘XX,男,53岁,C村党支部书记)

这类贫困户心安理得享受着各项帮扶政策,由此产生贫困户和非贫困户之间的冲突,非贫困户对扶贫政策和帮扶干部的认同感在消解,这不利于贫困户和非贫困户群体牢固秉持“幸福是奋斗出来的”脱贫致富理念。[34]

郭星华认为,社会转型过程中,造成的一个后果是传统与现代的分割,价值多元、集体意识衰落、道德共识难以达成一致,个体化生存的状态造成的结果是人们在狂热地追求自己的私利和生活方式,这产生了“反向激励”的示范效应。[35]这类贫困户是扶贫工作的难点。因此,应尽快通过强化建立村内文化网络进行帮扶和引导,激发他们对“幸福是奋斗出来的”的认可度和主动遵从行为,只有他们接纳了新的观念和生活、生产方式,才能有动力、有压力、有资源去追求新生活。2020年后,扶贫济困的主要对象是病残户群体,在激励性、竞争性帮扶政策的驱动下,着重扶持有志气、有干劲、有困难的农民,减少对身体强壮、懒惰者的投入和帮扶。在目前绝对贫困已消除的情况下,普惠式扶贫开发机制向差异化、竞争性机制转变是可持续贫困治理的历史发展要求。[36]

Ⅳ类贫困户现代性较强、具有劳动能力。对于新思想、行为方式的认同度较高。他们在外出务工的经历中形成了新的思想观念,在与外部世界的互动中具有了一定的接纳变革和接受风险的意识。他们愿意从不同角度和渠道去考虑和解决问题;注重现在与未来,守时惜时;个人效能感较强。此类贫困户的后续帮扶应充分利用市场的力量,如提供资金、技术、劳务输出等。蔡昉认为,贫困农户的市场流动能有效提高家庭人均纯收入[37]。务工提高人均纯收入的幅度为8.5%-13.1%。[38]要为他们搭建起和外界连接的纽带,增强他们发展产业、转移就业与创业的能力。该类贫困户主要从事传统种植(小麦、玉米、向日葵、油菜籽、土豆等农作物)、在农闲时外出务工,受制于低文化素质与技能水平,大多从事简单的体力工作,因此市场竞争力低,收入不高;在乡村振兴中,要改变这类群体的种植结构(如种植苹果、花椒、核桃等经济作物),通过各类资金支持、参加技能培训增强其人力资本,这样这类群体巩固脱贫的效果就会有可持续性。

十八大以来,国家确实提供了很多培训教育,但在访谈中发现,繁杂的培训内容与形式与贫困户的需求之间存在明显的脱节现象,甚至存在补贴购买需求的问题。调研发现,71.5%的村民很期盼能有契合他们需求的特色种植、养殖的生产管理技术和市场信息。因此,在乡村振兴中,后续应大力提高农民培训教育的内容和方式的有用性、针对性和灵活性。如开展科学种地、养殖、家政服务方面的培训,打通乡村和市场之间的链接,实现劳动力的转移就业,畅通城市资源向农村流入的渠道,采用电商等经营方式,使当地的特色产品能及时销往城市,增加农业产品的附加值,使经营性收入成为他们收入增长的重要部分。

(四)压力型体制下的激励与考核:走出形式化

周雪光认为,一统体制与政策实行之间总是充满着张力,一统政策在面对千差万别的地区差异,其执行的方式和效果往往与国家的政策目标偏离。为了应对压力,基层政府间倾向于选择共谋行为。[39]在精准扶贫开发进程中,为确保2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会,各级政府都将减贫作为硬性指标纳入考核体系,一定程度上助长了短期行为和道德风险。在强压力下,扶贫工作容易出现一些政策性偏差,为完成减贫指标,基层政府往往会看重短期减贫效果,而忽视长期减贫能力的培育,导致已脱贫人口再次返贫的风险。经济学家米尔格罗姆和罗伯特认为:在官僚制中,官员的绩效在于能进行有效测量,当没有可靠的方式对官员的政绩进行测量时,激励强度越高,官员们越倾向寻求非正式关系网络的庇护。因此,不符合实际的政策和任务目标催生了共谋行为。[40]巩固和提升脱贫成果、实现脱贫后不返贫,是真正打赢脱贫攻坚战的关键所在。因此,这种自上而下的动员模式存在一定的问题,需要在决胜之年后形成政府、企业、社会多元主体的共治局面,运用各种手段和方式推动运动式治理向制度化分类贫困治理迈进。

在四类贫困户中,乡村振兴进程中后续帮扶和考核的重点应放在第Ⅳ类上,难点在第Ⅲ类上,对于Ⅰ类和Ⅱ类贫困户继续实行兜底保障;确保第Ⅳ类贫困户稳定脱贫,是精准扶贫和后精准扶贫时代考核的重点。同时,要大力强化各类贫困户的现代性教育,具体问题具体分析,切忌图省事而一刀切。脱贫验收和后续贫困治理的考核应主要看Ⅳ类贫困户的发展情况,在政策实行中应认识各个村庄的内生动力不同、区位不同、面对的外部市场环境各异,因此,必须要强化和实行分类贫困治理理念在脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接中的贯彻落实。尤其像C村这样的深度贫困区域,由于本地文化的制约,当地与市场接轨滞后,脱贫及巩固脱贫成果将会是一个漫长而艰巨的历史过程。因此,后续5年过渡期内防止返贫动态监测和帮扶机制的构建、四类贫困户发展状况的考核标准设定应更具有精准性和可操作性,这将对在后续帮扶干部的贫困治理工作的努力程度提供“正向激励”,在调研中两位驻村干部在诉说着他们扶贫中的“艰辛”。

工作成了没完没了的填表,几乎是和打印机作战。光表格填了一百六十几种,自己都搞不清楚关系,而且可能会随时变动,今天一个样明天一个样,很多时候前面的工作成了白干;上面领导督得紧,下面群众不买帐。领导逼着进村入户,我们却不敢去找农户,因为农户一看见我们就骂,因为农户们也烦了,他们要干农活,根本顾不上应付上面的公事。实在没办法就开车下乡,在村子里转一转,然后坐在村口的大树下把表填了;有些填写的内容太教条,根本没法填。连贫困户家里有几只鸡能下几个蛋产值多少都要填。(访谈记录:孙XX,男,45岁,C村驻村第一书记)

镇上压任务,会议特别多,然而连走访的时间基本都没有,经常不让人休息,一周多两周休息半天,督导组就来了,专门挑周六周日来,活是真的没少干,还要挨通报。全县通报的那种。我扶贫的这个村子距离县城超过四十公里山路。天天骑摩托车,骑的屁股疼!

(访谈记录:王XX,女,36岁,C村驻村帮扶队队员)

Ⅲ类贫困户是今后分类治理的难点,为了调动扶贫工作者的工作积极性,应减少他们扶贫的压力,这类贫困户存在的问题在短期内是无法解决的,要根据不同村庄贫困户类型的特点和占比来确定考核的重点,使考核和验收更具精准性和可行性。[41]

四、结论与讨论

本文在系统梳理既有贫困分类研究的基础上,从贫困户主体性角度,按照身体状况(劳动能力)和贫困户村民现代性强弱程度,对西北地区一个深度贫困行政村的110户村民进行了测量,在此基础上将该村贫困户划分为四种类型。

各类扶贫政策在执行中能否与目标群体形成良性的互动,是扶贫政策能否有效实施的关键所在。而本地人的现代性心理——认知能力、情绪稳度、价值理念、思维方式、生活习惯等是影响心理联结能否成功的重要变量。

贫困地区的脱贫攻坚和脱贫之后的接续帮扶工作在5年过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定的前提下,应主要加强贫困人口的现代性教育,使其普遍具有开放与开明、自信与自新、变化与变革的现代心理特征。[42]调研发现,贫困跟受教育程度存在很大的内在关联。在后精准扶贫时代构建可持续的防止返贫体制机制,政府工作重点应该从“输血”转为“造血”,其中重中之重就是发展教育,通过教育赋能,提升贫困人口的人力资本,增强其自我发展的能力。

未来的相对贫困(多维贫困)治理工作应形成合力,使得各个方面的力量都能参与到扶贫、乡村建设工作中来,形成政府、社会、市场、农民良性互动的体制机制和局面。目前的政治和行政动员十分有效,但这样的运动式治理也存在诸多的问题。外部扶贫力量撤出以后,需要内生力量的补位,扶贫工作还是要走到常规化、制度化的道路上来。新的农村扶贫战略需要考虑两个一体化即城乡一体化和开发与社会公共服务的一体化。[43]陆益龙用“后乡土中国”概念来理解当前乡村社会的基本性质。他认为当前农民面临的问题主要是如何在市场上获得发展机会:一是充分的从业机会;二是理想的收入机会。因此,后乡土中国的基本问题就是农民如何获得公平的市场机会的问题。他认为,无论是乡村工业化,或是城镇化,还是新农村建设,都只能对乡村问题的缓解有一定推进作用……[44]

詹姆斯·C.斯科特在《国家的视角:哪些试图改善人类状况的项目是如何失败的?》中论述到:“…一天又一天,数百万农民在追求各种各样复杂的目标。这些目标,以及它们不断变动的组合使得任何简单模型和描述都不可能。”“单一栽培、机械化、单纯为市场生产的商业化和标准化农场受到许多公共政策的支持,如税收鼓励、贷款……这些都系统地将真实农业逐步推向其被观测的格局。科学农业的逻辑就是要将农民转变为‘标准’的农民,这实际是一个同质化和消灭地方知识的逻辑。这种同质化成功的程度也就决定了这种基因类型在短期生产方面的成功程度。反之,这种同质化如果不成功,基因类型就会失败。”[45]

要严防现在各地产业扶贫中存在的“一村一品”、“特色产业培育”等项目中存在的可能“风险”。在产业扶贫中,如何处理好政府与市场的关系,避免过度用政府的“有形之手”代替市场的“无形之手”,扭曲贫困地区产业发展中的市场信号,避免对政府力量的过度依赖,是亟待解决的关键挑战。此外,一些贫困地区发展产业面临较大的市场风险,贫困户通常也不具备经营能力,新型农业经营主体(如龙头企业、农民合作社和家庭农场等)发育不成熟,与贫困户缺少利益共享机制,难以构建起长效减贫机制。如林铎所言[46]:“一个同质化的产业,到一定程度如果产业链不完备,市场不广泛,销不出去,对老百姓而言就是一场灾难。”在脱贫地区后续应建设一批区域性和跨区域重大基础设施工程,加大对脱贫县乡村振兴的支持力度,支持各地自主选择部分脱贫县作为乡村振兴重点帮扶县,坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶等机制。[47]中央提出乡村振兴战略,并要求地方党政一把手抓好农村工作,主要是在全党统一对乡村振兴工作意义的认识,在落实乡村振兴工作时,相关部门会形成一些具体的考核指标,这可能在某种程度上形成比成绩的客观环境。不同地方相互比较,容易产生一定程度的竞争,这需要上级和相关部门尽可能避免下达过于具体的业绩考核指标,不应鼓励打造所谓的样板。乡村振兴是一个长期的历史过程,需要从宏观战略政策与微观落实方面有机结合,逐步推进,避免造成乡村振兴工作的运动化和竞赛化。

总之,解决乡村的贫困和发展问题,就是要探索构建农村、农民、农业如何有效发展的体制和机制,在政府、市场、社区和农民之间建立有效的协作机制,这是乡村振兴有效推进的前提和关键所在。

注释:

[1]李小云、徐进、于乐荣:《中国减贫四十年:基于历史与社会学的尝试性解释》,《社会学研究》2018年第6期,第36页。

[2]求是网:人类减贫史上的伟大奇迹:http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-02/15/c_1127089936.htm

[3]中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见:http://www.gov.cn/zhengce/2021-02/21/content_5588098.htm

[4]中华人民共和国中央人民政府:http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm

[5]冯怡琳、邸建亮:《对中国多维贫困状况的初步测算——基于全球多维贫困指数方法》,《调研世界》2017年第12期,第3-7页。

[6]中国人类发展报告特别版:《历史转型中的中国人类发展40年:迈向可持续未来》,北京:中译出版社,2019年,第163-167页。

[7]冯怡琳、邸建亮:《对中国多维贫困状况的初步测算——基于全球多维贫困指数方法》,《调研世界》,2017年第12期,第3-7页。

[8]黎毅、王燕:《西部地区不同生计策略农户多维度贫困分解研究》,《西安财经大学学报》,2021年第1期,第11页。

[9]中华人民共和国中央人民政府:http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/21/content_5588098.htm

[10]谭贤楚、朱力:《贫困类型与政策含义:西部民族山区农村的贫困人口》,《未来与发展》,2012年第1期,第111-112页。

[11]吴国宝:《对中国扶贫战略的简评》,《中国农村经济》,1996年第8期,第26页。

[12]谢维营:《贫困的类型探析》,《延安大学学报(社会科学版)》,2002年第1期,第52-55页。

[13]冯彦:《滇西北“大河流域”区贫困类型及脱贫研究》,《云南地理环境研究》,2001年第1期,第88-89页。

[14]任晓冬、高新才:《喀斯特环境与贫困类型划分》,《农村经济》,2010年第2期,第56-57页。

[15]朱金鹤、崔登峰:《新形势下新疆国家级贫困县的贫困类型与扶贫对策》,《农业现代化研究》,2011年第3期,第278-279页。

[16]张立群:《连片特困地区贫困的类型及对策》,《红旗文稿》,2012年第22期,第18-20页。

[17]阿马蒂亚·森著,王宇、王文玉译:《贫困与饥荒——论权利与剥夺》,北京:商务印书馆,2001年,第24页。

[18]陈成文:《对贫困类型划分的再认识及其政策意义》,《社会科学家》,2017年第6期,第10-12页。

[19]路锦非、曹艳春:《支出型贫困家庭致贫因素的微观视角分析和救助机制研究》,《财贸研究》,2011年第2期,第86-91页。

[20]徐大慰:《上海支出型贫困家庭的救助模式和经验启示》,《华东经济管理》,2012年第9期,第6-9页。

[21]刘沛栋:《基本消费支出视角下的“支出型贫困”研究—以江苏省为例》,《社会保障研究》,2014年第6期,第89-95页。

[22]黄开腾、张丽芬:《从贫困类型划分看精准扶贫分类扶持的政策调整》,《山东社会科学》,2017年第3期,第77-78页。

[23]安东尼·吉登斯著,赵旭东,方文译:《现代性与自我认同》,北京:三联书店,1998年,第14页。

[24]英克尔斯著,曹中德译:《人的现代化素质探索》,天津:天津社会科学院出版社,1995年,第28页。

[25]英克尔斯等著,顾昕译:《从传统人到现代人——6个发展中国家中的个人变化》,北京:中国人民大学出版社,1992年,第25-46页。

[26]周晓宏:《流动与城市体验对中国农民现代性的影响---北京“浙江村”与温州一个农村社区的考察》,《社会学研究》,1998年第5期,第65页。

[27]梁健:《二元动力聚合:乡村振兴视域下贫困治理新探索——基于西部S村分类脱贫的实证研究》,《中国物价》,2021年第4期。因篇幅所限,现代性量表及分值略去。

[28]柏先红、刘思扬:《“乡村振兴之路”调研报告》,《调研世界》,2019年第6期,第3-5页。

[29]因篇幅所限,身体状况问卷及分值略去。

[30]梁健:《二元动力聚合:乡村振兴视域下贫困治理新探索——基于西部S村分类脱贫的实证研究》,《中国物价》,2021年第4期。

[31]农村贫困线标准1986年为人均年收入206元,2011、2015年分别为2300、2855元,2017年为2952元,2019年是3750元/年,2020年贫困人口脱贫验收的标准为年人均纯收入稳定超过4000元。

[32]民政部:2020年4季度全国社会服务社会数据:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjjb/qgsj/.

[33]梁健:《二元动力聚合:乡村振兴视域下贫困治理新探索——基于西部S村分类脱贫的实证研究》,《中国物价》,2021年第4期。

[34]柏先红、刘思扬:《“乡村振兴之路”调研报告》,《调研世界》,2019年第6期,第4-6页。

[35]郭星华、石任昊:《无赖生存的社会环境—关于社会风气的一种法社会学探究》,《社会学评论》,2013年第6期,第42-43页。

[36]王俊程、武友德、钟群英:《我国原深度贫困地区脱贫成果巩固的难点及其破解》,《西安财经大学学报》,2021年第2期,第50-53页。

[37]蔡昉:《穷人的经济学—中国扶贫理念、实践及其全球贡献》,《世界经济与政治》,2018年第10期,第11页。

[38]YangDu,Albert,Park,SanguiWang,“MigrationandRuralPovertyinChina”,TheJournalofComparativeEconomics,Vol.33,No.4,2005,pp.688-709.

[39]周雪光:《基层政府间“共谋现象”观察》,《决策》,2009年第5期,第31页。

[40]周雪光:《中国国家治理的制度逻辑》,北京:三联出版社,1997年,第160-174页。

[41]梁健:《二元动力聚合:乡村振兴视域下贫困治理新探索——基于西部S村分类脱贫的实证研究》,《中国物价》,2021年第4期。

[42]贾海薇:精准扶贫要重视人的现代性教育:http://theory.people.com.cn/n1/2017/0626/c40531-29361581.html

[43]汪三贵:《扶贫要有针对性和可持续性》,《中国金融家》,2018年第10期,第49-50页。

[44]陆益龙:《后乡土中国的基本问题及其出路》,《社会科学研究》,2015年第1期,第116-123页。

[45]詹姆斯·C.斯科特著,王晓毅译:《国家的视角:哪些试图改善人类状况的项目是如何失败的(修订版)》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第384-388页。

[46]中新网兰州10月21日:https://news.sina.com.cn/o/2019-10-21/doc-iicezzrr3798055.shtml甘肃省委书记林铎举苹果为例嘱官员“脱贫要保证细节”。甘肃因地理、日照、气候等因素,是苹果的主产区之一,平凉、陇南、天水等中东部地区尤为丰产区,品质好,种类包括花牛、红富士等多种。入秋之后,当地苹果大面积成熟,但有些果农却倍感惆怅。原因是今年苹果产量高,但市场受到波动,外地客商要么不来,要么来了把价格压得很低,花牛苹果每斤1元左右亏本销售,苹果线下销售严重受到影响。

[47]中华人民共和国中央人民政府:http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/21/content_5588098.htm