作者:林雪霏 孙 华 责任编辑:杨长虹 信息来源:《中国农村观察》2021年第1期 发布时间:2021-04-02 浏览次数: 2485次

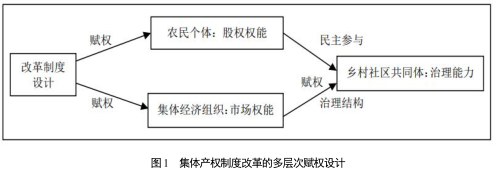

【摘 要】在中央部署的乡村振兴战略中,以股份合作制为形式的集体产权制度改革是重要的制度组成。该制度基于产权理论设计出从农民个体、经济组织到社区共同体的多层次赋权链条,包括赋予农民个体集体股权权能,激活集体经济组织的市场权能,以及在此基础上通过民主参与和结构完善培育社区共同体的治理能力。沿海城市晋江作为国家试点,是在中央的制度框架下推动集体产权制度改革,但是在同一制度环境下的两个村庄却呈现出不同于制度设计、差异化的赋权过程。华洲村在改革中重视农民个体的民主赋权过程,而围头村则更关注经济组织的赋权发展效用,同时改革前后两村的社区治理能力均无明显变化。研究结论是制度设定的多层次赋权链条在实践过程中存在着内在张力,特别是在农民个体与经济组织两个赋权层次之间。于是,各村往往会基于自身的社会情境进行适应性调适,在村社既有的群体产权认知与精英能动性的相互作用中塑造出特定的赋权形态。因而建议各地政府在改革制度设计时为基层自主决策留存空间,同时注重对村庄精英的吸纳和对村民产权认知的培养。

【关键词】集体产权;制度赋权;群体产权认知

在中央实施的乡村振兴战略中,农村集体产权制度改革是重要的制度构成,被赋予“保障农民财产权益”与“壮大集体经济”的双重任务①。这是中国农村继土地家庭联产承包和“三权分置”后又一触及“产权”的制度性变革。与以往不同,此次改革将关注的焦点投向更具市场价值的经营性资产,以股份合作制的形式重构集体产权秩序。此次集体产权制度改革的实施不仅源自中央的顶层设计,也符合地方发展的现实需求。在广东、浙江等快速城市化与经济发达地区,早在上世纪九十年代就出现了围绕集体资产股份制的自发探索。

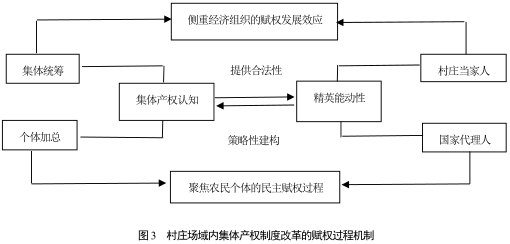

现有文献主要讨论了既有改革方案及其产权设计的合理性,股份合作制改革对集体经济发展、对村庄治理的影响。从制度设计的视角看,这些研究基本上形成了从农民个体、经济组织到社区共同体的多层次赋权链条。它们大多是将股份合作制改革作为自变量,观察或检验它能否有效赋予农民个体的股权权能、集体经济组织的市场权能以及村庄社区的治理能力。本研究经由晋江市华洲村与围头村的案例研究发现,制度设计中的赋权链条只是理性推演下的理想状态,同质化的制度设计在基层村社间却形成了高度异质性的实践形态。这说明在改革当下,赋权层次之间存在着内在张力,特别是在农民个体与经济组织两个层次之间。于是,各村庄往往是基于自身的社会情境进行适应性调适,在村社既有的群体产权认知与精英能动性的相互作用中塑造出来具体的赋权形态。

一、集体产权制度改革的赋权设计

以股份合作制为形式的集体产权制度改革在经历各地近三十年的自发探索以后,转向由中央主导的顶层部署。此轮改革在制度设计上带有强烈的赋权逻辑,“赋权”可理解为激发权能或培养能力。基于产权理论的理论推演,以股权为形式的产权改革将同时撬动个体、组织与社区多层次的赋权链条。

(一)赋权的理念及多层次内涵

“赋权”理念源自于赋权理论(Empowerment Theory),其中“权”是指权力、能力,即能够掌握资源以改善处境的能力(Chadiha et al.,2004)。赋权理论认为部分治理主体由于缺乏资源、难以实现目标而产生“无权感”(Powerlessness)。赋权就是通过行为、活动或结构等形式的干预,促使治理主体获取资源和能力去改善其所处的社会境遇,增强对生活的掌控感和效能感(Simon,1976;Zimmerman,1990)。该理论最早应用于心理学、社会工作领域,关注妇女、黑人、同性恋、残障等“被标签化”的弱势群体如何降低“权力障碍”(Solomon,1987;Gutierrez,1990)。随后对它的讨论扩展至企业管理、社区复兴、政策参与等公私治理性议题(戴维·奥斯本、彼德·普拉斯特里克,2002;Seibert et al.,2004;Fung,2006;吴晓林、郝丽娜,2015)。

从理论运用的情境来看,它包含从个体(Individual)、组织机构(Organization)到社区共同体(Community)多层次的赋权内涵。在个体层次是指个人对权利缺失现状的批判性感知,并通过联合行动或参与组织来营造新的社会处境或获得掌握生活的效能感;组织机构的赋权则是指组织通过资源汲取、结构完善或权能拓展,增强其功能和影响力,实现自我管理和成长;就社区共同体而言则是指社区成功获得维护内部管理秩序的能力与外部组织协作的能力,并以此推动社区的可持续发展。社区赋权一般是通过激发居民的公共参与、向社区输入相应的资源或搭建治理结构来实现(Zimmerman,2000;Hur,2006;吴晓林、张慧敏,2016;Chadiha et al.,2004)。这三个赋权层次具有内在联系性,它们相互依赖、会成为引发彼此的原因或结果。

此外,赋权理论同时关注赋权的过程与结果。当赋权作为一种结果状态时,主要评估赋权干预所产生影响或治理主体所拥有的掌控能力。而作为过程的赋权则关注治理主体的能力建设过程,特别是赋权的方式和机制。这些过程因素不仅直接关系到治理主体的实际权能,也会对其主观的效能感和满意度产生影响(Zimmerman,2000)。

(二)集体产权制度改革中的赋权链条

2017年国务院出台《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》(后文简称《意见》)标志着国家以正式制度的形式开启面向农民个体、经济组织与社区共同体的多层次赋权过程。这套赋权逻辑是以产权理论为基础。在西方新制度经济学的产权理论视角下,产权是一组享有某种资产的权利束,包括所有权、占有权、使用权、支配权、经营权、索取权等一系列权利(Oi and Walder,1999)。著名的科斯定理指出只要产权明确,交易费用为零或者很小,资源配置最终就是有效的,并且与初始的所有权形式无关(R·H·科斯,1994)。产权安排会理性地影响人们的激励与行动,创设与之相匹配的经济和社会关系制度(E·C·菲吕博腾、S·配杰威齐,1994)。这轮改革的基本思路就是在保有“集体所有”的前提下以股权形式将集体内部的产权明晰化。在赋予农民个体股权权能的同时,还能够激活集体经济组织市场化的发展功能,培育农村社区民主、有序运行的能力。在上述制度赋权逻辑中,股权权能是改革制度的核心内容,也是制度赋权链条的起点(见图1)。现有研究也基本遵循着这一制度设计框架,围绕各个层次的赋权过程与效果展开理论推演与实证检验。

其一,农民个体层次的制度赋权是以集体成员的股权权能为主要内容。股权权能主要表现为权利属性,村民在变成股民后就获得对于集体资产相应的经济性权利与民主决策权利。“集体所有”一直被视为非市场性的模糊产权(周其仁,2004;Ho,2001)。对于谁是“集体”真正的代表,被掩盖在集体面目下的成员权利如何界定和行使,均无明确规定。所以在长期的实践中,集体资产使用的决策权主要掌握在村干部手中,“任何单一个体的农户或者一群农户再也无法作为集体的载体来显示存在和表达利益”(吴毅,2004)。股份合作制改革就是将集体所有制由“共同共有”转变为“按份共有”(黄延信,2014)。《意见》明确指出“将农村集体经营性资产以股份或份额形式量化到本集体成员,作为其参与集体收益分配的基本依据”“保障农民集体资产股份权利”。这意味着以股份为载体将农民个体的集体成员权利具象化与制度化。个体层次的赋权效果需要从结果与过程两个层面进行评估。结果层面的标准是成员是否拥有集体资产股权、是否享受相应的股权权能。王宾、刘祥琪(2014)对北京昌平区改革的实证检验指出产权改革促使农村集体分红有了大幅度增加。各地的改革模式之间有着明显差别(“农村集体产权制度改革和政策问题研究”课题组,2014)。不同的股权分配方案和认定标准都有其相应的合法性基础(刘玉照、金文龙,2013;温铁军等,2018),会对股权配置结果产生重要影响。郭巍青(2019)等发现在广东的改革中,外嫁女成为股权缺失的典型社会群体,已经演化成当地棘手的社会问题。而从过程层面看,赋权改革的组织形式、过程样态与民主化程度都会极大影响到村民参与改革的自主掌控能力与主观获得感。各地在决策和执行过程中引发了诸多矛盾纠纷(马翠萍、郜亮亮,2019)。何包钢(2012)通过实验方式证明协商民主讨论能够有效地解决上述的外嫁女纠纷,由此形成的一次性赔偿方案也得到多数外嫁女的同意,这从一个侧面反映出民主过程对于个体赋权的重要作用。所以北京市的改革政策明确规定包括清产核资、集体成员界定等重要环节都要设定高比例的民主表决门槛(赵家如,2014),这种制度性安排也构成赋权过程的重要内容。

其二,产权改革在赋予集体成员股权权能的同时,也将集体经济的组织结构转变为股份合作制形式。这便是经济组织层次的赋权过程,即赋予集体经济组织市场权能,促使其积极参与市场配置、在市场运行中发展壮大。有别于个体层次的权利属性,该层次赋权更加关注经济组织的功能性与发展性。诺斯提到“有效率的经济组织是经济增长的关键……有效率的组织需要在制度上作出安排和确立所有权以造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动”(道格拉斯·诺斯、罗伯特·托马斯,2014)。农地产权改革的现有研究多将产权制度视为内生变量,基于上述理论得出产权明晰的制度结构是有助于推动农业现代化,并对农村经济发展产生了积极影响(Liu et al.,1998;杨小凯、黄有光,1999;姚洋,2000)。这一轮产权改革是农地改革的延续与扩展,其赋权过程表现为如下两个方面:一是将集体经济组织改造为符合市场运行规则的股份合作社结构,并赋予它对集体资产的管理权力;二是赋予其“特殊法人”身份和市场主体地位。这些制度性安排有助于推动集体经济组织发挥市场化和发展性功能,在市场运作中盘活集体资源、激发集体经济活力,从而实现“壮大集体经济”的目标。关锐捷等(2017)对于北京市468家新型集体经济组织的经营效益分析指出,这轮产权改革确实促进了集体经济收入的持续稳定增长。该文还通过具体案例总结出建居撤村、市场化运营与新建产业等集体资产增值的实现方式。而钟桂荔和夏英(2017)基于云南大理八个村庄的观察指出推动集体经济发展的两条路径:一是将经营性资产公开竞标以提升资产的市场价值,二是将资源性资产和成员承包地入股成立合作社以便统一流转、规模经营。

其三,在制度设计的赋权链条中,农民个体与经济组织的权能激活将共同促使农村社区共同体的治理能力提升。针对社区共同体的制度赋权强调的是能力特征,主要是指社区自我管理和可持续发展的能力。关于社区赋权的相关研究指出,社区自治能力的培养需要经由两种路径:第一是激活成员的社区意识,包括对社区的满意度、信任度、归属感和参与意识。其中,成员的参与意识是构建其他社区意识的基础(Perkins and Zimmerman,1995;Putnam,1993);第二是培养社区能力。社区精英的领导、社区结构的合理化和外部支持网络的搭建,能够整合内外部资源、提升解决自身问题的能力(Clark et al.,2007;孙奎立,2015)。有学者指出“由于产权和治权之间存在着一定的对应关系,集体产权制度改革本身就是乡村治理体系改革。它直接带来了治理资源、治理主体和治理体制机制的重大变化”(仝志辉、韦潇竹,2019)。在产权理论视角下,集体所有权的产权主体不清晰及其权利缺失是乡村治理主体有效性不足的根源(黄韬、王双喜,2013)。农民个体的赋权过程将成员个人损益与集体经营状况直接关联在一起,由此形成的利益相容机制有助于开发村民们的民主管理能力,促使他们主动且持续地参与到对集体事务的决策和监管中(袁方成,2013)。而从治理结构上看,经济组织的赋权过程将产生独立决策、市场化运行的股份经济合作社。由此,村庄内部将形成“由党支部领导、股份经济合作社承担集体资产经营管理事务、由村民委员会承担村民自治事务的新型农村治理模式”(夏英、张瑞涛,2020)。这种政、经、社分离的组织架构有助于理顺村庄内部治理结构的权责关系,构建起有效运行的监督机制,从而提升经济运行与公共事务治理的双重效益(张茜,2015)。由集体经济运行入手也有可能逐步推动政府与自治组织之间的协同治理(郭金云,2015)。

图1所展现的多层次赋权设计是建立在制度决定论的思维基础之上。制度决定论认为制度作为内生性变量,在建构个体行为和社会互动方面会产生决定性的影响。该制度是基于产权清晰、逻辑自洽的理论推演而成。股份合作制的产权改革将实现对集体经济成员的股权权能赋予与对集体经济组织的市场权能开发,进而推动乡村社区的治理能力提升。对于科学合理的制度内容,只要忠实执行就能遵循理性设计的赋权链条而自发达成乡村治理的目标样态。

然而,现实的制度运行几乎很难完成理性设计的整个赋权链条。基于产权理论的制度决定论难以回答理想设计与现实运行之间的背离,也无法回答“在同样的制度环境下,为何会产生不同的产权改革状况”。晋江市作为这轮集体产权制度改革的国家级试点,于2018年在中央出台的《意见》指导下开始推动改革。本文将通过对其中两个村庄改革历程的观察来尝试回答这套赋权制度在基层实践中呈现出哪些过程样态?理性设计下的多层次赋权链条在现实运行中为何难以有序推进,受到哪些情境性因素的影响?

二、一种制度、两种实践:改革中的两村产权建构过程

晋江市(县级市)位于东南沿海地区,民营经济发达。但是,该地区的城市化进程远落后于工业化发展水平,农村体量庞大。随着规模扩大和产能升级,早先发源于村庄内部的许多企业却搬迁至产业园区,这反而使得所在村庄的集体经济陷入困境。为盘活集体资源、探索乡村振兴的发展路径,晋江市主动争取到省与国家两级试点,并于2016年底启动农村集体产权制度改革。华洲村与围头村都被晋江市确定为第一批改革试点村。在市里制度框架的指导与多部门的协助下,两村顺利完成改革,并成为晋江市内部学习与对外展示的“样板工程”。

之所以选择这两个村庄作为案例,首先是因为晋江的集体产权制度改革不是自发的探索,而是在中央的整体部署和制度安排下推进。尽管各地在地理区位、资源禀赋与发展水平等环境条件上有所差异,晋江实践还是能展现出制度设计与执行的一些共性的特征和逻辑;其次,此次改革的一个显著特征是“并不强调整齐划一”(张红宇等,2020),《意见》中也明确指出“改革主要在有经营性资产的村镇,特别是城中村、城郊村和经济发达村开展”。华洲村与围头村分属城郊村与经济发达村,且处于沿海地区、发展起步较早。所以,两村改革的社会性需求更强、改革面临的矛盾张力更大。它们在改革中的探索与经验对中西部地区具有先试价值;再则,为了展现此次改革在制度设计与实施间的内在张力,所选两村所在的基层政府和村庄精英都具有较强的治理能力,尽量避免由于人为执行偏差对制度实施效果所产生的影响。笔者于2018~2019年期间多次赴当地开展实地调研、跟踪观察华洲村和围头村两村的改革历程。在深度访谈其村两委及部分村民的同时,也在村内随机发放问卷,调查村民的产权认知与改革行为。调研发现制度内在预设的多层次赋权在现实运行中难以共同实现。华洲村与围头村在同一制度环境下,经历了相似的改革流程,但却呈现出各有侧重的赋权过程样态。

(一)华洲村的集体产权改革过程:聚焦农民个体的民主赋权

华洲村位于晋江市通往所属泉州市(地级市)的接合部。借助其临近中心城区的区位优势发展出一个小型商贸集镇,村域内除了入驻数家国内知名企业外,还形成水产批发市场、水果批发中心以及家装市场等商业市场。由于被规划入“大泉州市半小时城市群”,华洲村在2000年、2005年和2012年先后经历三次片区或组团征迁。目前除少量滩涂地外,全村所有的集体土地与产业全都被征迁掉。前两次征迁均以现金形式赔偿,村两委将赔偿款陆续发放给村民作为生活补助。村两委在2012年城北组团征迁中转变思路,将被征的集体资产置换成为数十间商场店面和商品房,这些成为集体资产的主要构成。全村常住人口1700余人、371户,已被集中安置于村域内新落成的三个相邻商品房小区。目前村域内的外来人口已增至近万人,也在分享着本村村民的一些公共福利。如何保障集体成员的权益,如何在村改居过程中发展集体经济,成为村庄转型的当务之急。晋江市将华洲村纳入第一批改革试点村,除了出台试行指导意见外,还聘请审计、律师等专业机构为其改革提供全流程的技术支持。

华洲村改革的主导力量不是既有的村两委班子,而是特意召集的改革工作组。工作组成员除了村两委外,还包括村小组长、部分村民代表、老人协会以及村里有威望者,共计二十余人。扩展决策主体的代表性是为了提高改革过程的民主性和合法性。根据晋江市所出台的指导意见,此次改革需要就改革实施方案、成员资格认定和股权分配标准、以及所组建的经济联合社(后文简称“经联社”)管理等内容进行民主表决②。所以工作组先行商讨出初步的改革方案,然后分工入户去摸排情况并征集意见。根据收集到的意见,他们多次召开规模扩大的村民代表会议讨论相关的标准或规则,还针对村民的个别诉求召开专门协商会逐一商讨。华洲村曾于2017年2月召开了第一次全村户代表会议对改革方案进行表决,但未能通过。此后,工作组又花费了一个多月时间宣传改革意义、逐户补充确认成员资格。在村两委和党员的动员下,第二次表决才得以顺利通过。

从改革过程看,华洲村将主要精力都花在成员的股权权能配置上,并且相当注重赋权过程的民主性和规范性。该村的成员认定工作贯穿于改革的每个阶段。华洲村村主任谈道:“我们资产比较明确,拆迁多少大家都知道。但是资格认定的公告总是贴不起来。表决通过后还会有人过来要股份,每次都大概有三四个。我们要把它罗列起来,二次认定。如果是可进可不进的情况,就需要大家投票,大家觉得应该给他就给他。”由此可见,工作组对于村民诉求的回应很及时,而且主要是通过民主协商的方式来裁定成员资格。即使在经联社成立的最后改革阶段,他们仍在处理部分村民的异议、增补成员③。此外,该村改革的另一个特点就是高度重视过程的规范性,不仅严格遵守政府设定的执行流程、及时公开信息,还相当注意改革过程中的文件记录归档。自改革工作起的所有文件方案、公开信息、村民代表会议以及改革工作组内部讨论都会详细记录,整理形成《晋江市华洲村产权改革实录》。

华洲村的股权配置结果表现出均等化和股权权能优先的特征。其一是相较于有些地方的村庄会综合设置劳龄股、贡献股等多重配股标准,华洲村只按照村落共同体逻辑设置了人头股。全村最终有1509人被认定为集体经济成员,而且只要具备集体成员资格、无论男女老幼各10股。其二是经联社只设置了村民个人基本股,不设集体股。股权实行“生不增死不减”的静态管理,可在本社范围内继承、赠送与转让。集体产权制度改革需要协调农民收益与集体发展的关系,在利益分配上就表现为集体股与个人股的分配比重(夏英、张瑞涛,2020)。从这一意义上看,华洲的设置方式凸显出对农民股权权益的偏重和保护。华洲村改革的这两个特征在科学性上有待商讨,但却是在充分尊重民意、反复协商过程中产生的,所以村民们对于改革结果普遍具有较强的满意度和效能感。

华洲村对于经济组织层次的赋权状况则与农民个体层次形成了巨大的反差。华洲村两委班子对于如何开发经联社的市场权能、如何壮大集体经济少有规划,都尚未形成明确思路。他们将其归因于目前经联社的手续尚未完成、晋江市对集体资产使用约束较多以及缺乏具有“掌舵能力”的经营者等外部因素。华洲村村主任指出:“集体资产转移到经联社里,经联社必定要存在的,不可能让你卖完了。这个店面问题就要召集村民来讨论了,要怎么租,或者出售一部分,留一部分。也不可能全部出售了。”可见,村两委仍旧计划将集体经济后续发展的主导权也交由政府指导与村庄民主决策。

(二)围头村的集体产权改革过程:侧重经济组织的赋权发展

围头村位于晋江市东南角,临海且远离集镇,且具有悠久历史。有府志记载,该村至今已有1300多年,自古就是抗击海盗倭寇的前线战地。全村户籍人口4300多名(1100余户)、3000多名外来人口。村里总面积3平方公里且多为滩涂地,多数村民“靠海吃海”,以出海捕鱼和近海水产养殖业为生。2006年村两委换届后,曾任驻村海防民兵哨长的洪某回村竞选上村主任(而今为村支书和村主任一肩挑)。他在整合原本“不团结”的集体班子后,提出发展乡村旅游的思路。此后,围头村一方面利用政府项目和配套资金完善基础设施,开发本村战地遗址、渔村风情和侨台资源打造主题景区,另一方面通过景区的商铺规划和租赁盘活近三百亩闲置土地。村财由上任时的负债转变为年固定收入200多万元,目前集体资产除了部分出租的1300多亩土地外,还有现金存款、店面、仓库等经营性资产和敬老院、安居楼、景点公园等非经营性资产④。而各家各户通过经营餐饮服务,在旅游旺季也能增加一笔可观收入。随着该村集体经济的发展长大,村两委就开始面临集体福利如何分配、资源如何整合再开发等问题。为此,他们在2013年曾自发组织过集体资产清查和产权认定,但是很难推进。直到被纳入改革试点,他们才在晋江市政府和律师团队的指导与协助下完成改革。

在遵照市里设定的制度规则的同时,围头村主要是依托村庄精英的权威与规范化的执行流程推动改革。在争议最大的成员资格认定环节,村两委将工作重心放在先期的宣传动员和规则制定。他们通过前期的摸底调查,在草拟方案时便对各类情况进行了“一一对照梳理”,而后提交村民代表大会表决。他们设定的股权配置原则是,在截止日期与户籍登记划定范围内的本村原住居民成员人均享有10股,集体占股25%。改革方案通过以后,围头村便严格按照方案规定执行,对于有异议的村民则是由村两委入户“做思想工作”。该村党支部副书记谈道:“肯定有不满意的……例如很多华侨就有意见,(我们)向华侨解释为什么他们没有股份,他们户口迁出去了……到了最后有几户不理解的村民,我们也是要到他家里跟他去解释,思想不通也要解释到通。”

围头村在改革过程中更加关注经济组织赋权的发展效应。从结果上看,两村都完成了集体经济成员的股权配置和经联社组建。但是,围头村在改革过程中会有意识地创设议程,去激活经联社的市场权能、推动集体经济发展壮大。首先,该村两委充分挖掘晋江市政府的有利政策环境,争取到农商银行给予新成立经联社的2亿授信额度,并且积极开发经联社的优惠政策。围头村党支部副书记谈到:“当时是明确说经联社可以当成公司来运转,而且说免税。你有经营、做生意,都免税,这倒是一个很大的优惠政策……而且我们现在也有清理出两块地皮,如果有投资商要来合作的话,我们想以经联社为主体来运作。”其次,该村在改革方案中特意补充了相关细则,例如股权允许社内流转、个人持股不得超过总股数的5%、近5年内暂停流转等。鉴于集体产业可观的前景与股权的可流转性,村集体希望借由这些细则保障经联社在发展早期的股权稳定性与决策主导权。其三,该村有意弱化股权权能中的利益分配内涵。理论上经联社应按成员股与集体股的比例来分配股份分红与集体提留,但是村民改革前后的福利水平并未发生变化。围头村党支部副书记解释道:“村民福利现在是还没有什么变动,就是帮全村的村民缴纳新农合、医疗保险,一年是每人200块左右。搞旅游,很多基础设施建设也要做,而且现在游客要求比较高,要有消费的地方。目前景区建设的前期投入比较大,经联社今后怎么运作还要探讨。有前景的话,以后肯定会分红。”

(三)两村制度赋权链条的实践状况总结

从改革的结果上看,两个村庄都顺利完成集体经济股份化改造的基本任务,以较高的民意实现了村民的股权配置和股份合作制经联社的组建。但是从赋权的角度来看,两村在激活村民股权权能与开发经联社市场权能两方面是各有侧重的。

华洲村在改革过程中不仅强调程序的规范性,还主动构建民主协商式的决策平台,积极回应村民的赋权诉求。改革在经历第一轮投票失败后,再次表决才得以通过。这一改革过程本身就是对村民股权权能的实践,也有助于提升他们对集体事务的掌控感和效能感。但是在聚焦农民个体赋权的同时,华洲村的经济组织赋权则被弱化。从股权配置结果看,全部集体资产都被量化到每个成员,并未设定用于支持经联社发展的公积金提留部分。更重要是,从村干部到村民,对于改革后集体经济的发展都没有长期的设想或规划,而且有把资产变现分割的民意诉求。相较而言,围头村更关注如何利用改革开发集体经济组织的市场权能。他们主动开发产权改革配套的有利政策网络,既为集体经济争取税收优惠、贷款授信,也在积极探索新型的经联社与本村产业发展间的联系。而在股权权能的配置过程中,他们更多依赖村两委的既有权威来动员宣传、化解异议和不满。与此同时,股权配置内含的利益分配规则被弱化,集体收益主要还是投入于基础设施投入与扩大再生产。

然而,两村社区共同体的治理能力在这次改革前后都未表现出明显变化。根据制度设计的赋权链条,经济组织层次的赋权将推动乡村社区治理结构的完善。但是现实情况是,两村尽管都组建了经联社,但集体经济的运营方式与改革前相差无几。经联社仍由村两委负责管理,股东代表与村民代表也基本重合。由此可见,新成立的经联社具有较强的依附性,并未对原有的村庄治理结构造成实质性的冲击。

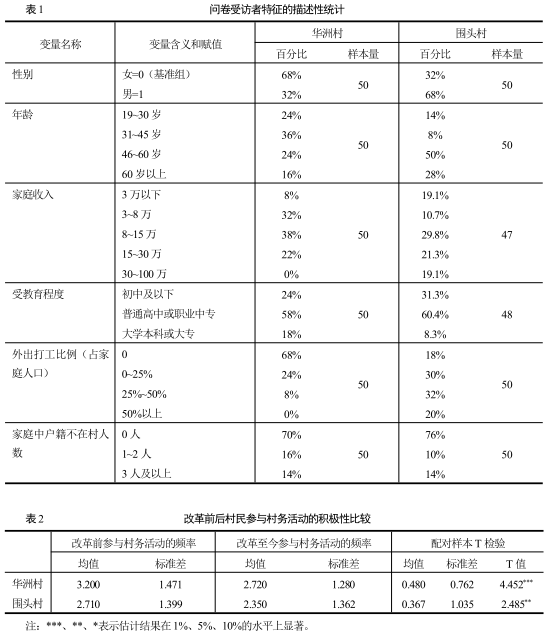

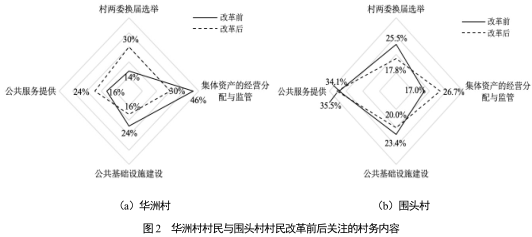

与此同时,股权权能授予将激发村民参与意愿的这一制度预设在现实中也并不明显。我们通过问卷调查⑤对两村村民改革前后参与集体事务的积极性⑥和具体内容⑦进行比较。由表2可见,华洲村与围头村村民在改革后参与村务活动的频率相较于改革前非但没有提高,反而都下降了0.4左右。这说明村民到股民的身份转变未能提升他们公共参与的积极性。而就具体的村务内容而言(见图2),两村村民在改革前后的一致变化是从基础设施建设的硬件需求转向公共服务等软件需求。此外,两村村民对于集体资产、村两委换届的关注都呈现出截然相反的变化方向,难以有力证明制度设计中由个体赋权推动社区赋权的作用机制。

三、制度赋权过程中的群体产权认知与精英能动性

两村的改革历程说明制度决定论在基层实践中的解释局限性。此次产权改革具有高度的情境性,制度很难完全起到“影响规则、信念和行为”的决定性作用(徐湘林,2010),只依靠整齐划一的理性制度设计也难以保障改革效果。制度设计的赋权层次之间表现出特定的内在张力,特别是在股权权能与市场权能之间,这使得两个村庄在推动改革时形成了各有侧重的赋权过程。那么需要追问的是,究竟是哪些因素塑造出赋权过程的差异?

(一)基于群体产权认知与精英能动性的分析框架构建

1. 客观环境要素与制度赋权过程

华洲和围头两村虽然处于同一制度环境下,但是外部环境有所差异,包括在地理区位、城市化水平以及集体资产的产权形态等方面。这些环境因素是村庄集体经济存续与发展的客观基础,也构成了集体产权制度改革的前置变量,从而影响改革主体的认知偏好与行为选择。但是,从区域间比较与案例动态过程的多重视角来看,它们对于村庄差异化赋权的影响作用并非最密切、最相关的。

其一是地理区位与城市化水平的差异。华洲属于社区型城郊村,而围头则是远离集镇的典型村落。地理因素会直接关系到集体资源的市场价值以及产业开发定位,但不一定会对改革中的赋权过程产生影响。从全国范围看,城郊村主要依靠城市化扩张带来的土地溢价发展地租经济。而那些远离集镇的典型村庄,则更多利用其资源型资产发展特色农业或乡村旅游。

其二是集体资产的产权形态差异。这与村庄的赋权层次选择具有一定的关联性。华洲村的集体资产以店面、商品房为主,产权与收益都较为清晰,便于个体化分配。而围头村正在旅游产业开发过程中,集体资产具有较强的俱乐部属性,有赖于村集体的统筹开发。这种产权形态差异构成了赋权选择的客观合理性,但是基于理论推导出来的“应该是”与“实际是”之间仍有理论解释的差距。实际上,围头村的集体资产中也有部分是产权清晰的店面和仓库,但却不似华洲村刺激起村民强烈的分红乃至瓜分意愿。

其实相较于资产产权形态,是否形成明确的产业方向则是两村集体经济的关键性差异。这不仅会影响到村民们对村集体的依赖程度,还会改变集体资产的产权属性。围头村集体资产的俱乐部属性与村民的集体性依赖,主要都源于村庄规划的乡村旅游产业。在广东、浙江等沿海地区,有些城中村或城郊村有着与华洲村相似的集体资产形态,是在整村改造或拆迁后置换的住房或店面。但是这些村庄以此发展物业经济,并在有一定积累后跨地域或跨行业继续投资(马学广、王爱民,2011;石婷婷、张日波,2014)。当这些村民们能够从集体产业的发展中持续获益时,他们就会强化对村集体的依赖,而此时的集体资产也就带有强烈的俱乐部物品特征。然而,能否提出被村民所支持的产业方向并组织资源投入产业开发,在很大程度上取决于村庄精英的胆魄、意愿和能力。

2. 群体产权认知与精英能动性的互构框架

基于调研中的经验发现,本文提出群体产权认知与村庄精英能动性之间的互构作用,对村庄实际赋权过程产生直接且关键性的影响。群体产权认知作为改革赋权的合法性前提,对精英行动的自由空间构成了约束。而村庄精英占据着村庄结构有利位置并掌握关键资源,具有反结构性、创造性的能力。他们将基于特定的目标或偏好有意识地重构事件情境,以掌握改革的主动权。华洲与围头两个村庄在集体产权制度改革上的赋权差异便是由两者相互作用造成的(见图3),下文将结合案例资料对这一论断展开论证。

分析框架中的“群体产权认知”是受产权社会建构论启发而提出。产权的社会建构理论关注于产权的乡土社会实践,相较于正式的制度设计,它更强调集体产权秩序与群体性的产权认知的联系性。在该理论看来,集体产权具有很强的乡土性与情境性,既是乡村主体在长期的互动与协调中达成的社会性合约,也是依赖于“小社区”的情理、互惠规则以及共享的文化价值观来化解冲突、维持均衡(申静、王汉生,2005;朱冬亮,2013)。所以二十世纪八九十年代,集体企业在市场合约不完备的情况下,便是以非正式方式协调社区的产权冲突(折晓叶、陈婴婴,2015)。集体产权认知构成了左右产权改革的合法性基础,也会对赋权形态产生重要影响。有研究在追溯苏南与珠三角两地集体产权的演化历程时发现,珠三角村庄形成了“按份共有”的现代产权规则而苏南却没有,差别就在于集体回收土地的时机(桂华,2019)。苏南收地发生在因务农收入低、农民主动弃田的时点,而珠三角是在土地溢价时期,村民对于土地红利的意识迫使集体要以股份制方式确认其收益分配。所以相较于村庄其他客观特征,延续着社会性契约的群体产权认知作为一种结构性要素,构成对赋权过程的一种民意约束。

能动者视角关注行动者调整与突破结构性约束的能力和方式。杰索普指出不仅结构限制会随时空变化而策略性运行,结构下的能动者更是如此。“能动者是反思性的,能够在结构限制下重新阐明自己的身份和利益。并且能够在他们当前的处境中进行策略计算”(Jessop,1996)。产权的社会建构理论也意识到在制度环境急剧变化时,这种社会性合约的保障作用就变得很有限(折晓叶、陈婴婴,2015)。此时的村庄精英由于掌握着重要的信息和资源,能够根据主观偏好策略性地进行议程设置,能动地重构改革情境。村庄精英自古就被置于公共权力与乡土网络的双轨政治之间。杜赞奇(1992)笔下的“保护型经纪”,所展现的便是古代乡村精英在进行双轨连结时的能动性。徐勇(1997)基于对当代乡村治理经验的观察,提出村干部作为“国家代理人”与“村庄当家人”的双重角色。村干部既要对上代办乡镇交付任务,又需要向下提供村庄公共物品、带领村民致富。这个分析框架最初是对村庄精英在“结构上的静态定位”,也表现出该群体在履职时的“结构性两难”(吴毅,2001;申静、陈静,2001)。但是从能动性的角度来看,“双重角色”又可以被视为村庄精英在自主行动偏好上的两种理想类型,是忠实执行上级任务还是以村庄发展为行事出发点。村庄精英会依据各自的行为偏好设定赋权目标,选择行动策略。

(二)群体产权认知:制度赋权过程的合法性要素

两村村民们对于此次产权改革的意义和价值都没有明确认知,也普遍表现出对于此次改革较低的关注度。多数受访的围头村村民表示“信任村两委”“积极配合”,中青年则以没时间为由“委托家里老人处理”。华洲村村民多数是被亲戚动员或出于从众心理参与投票。虽然部分村民在积极争取集体成员身份,其背后的诉求是要遵照以往产权惯例获得分红,有的甚至提出“将集体资产彻底分掉”。由此可见,两村村民们都尚未形成作为股权所有者的产权主体意识。

这种模糊的群体产权认知状态与此次改革的集体资产属性有关。近二十年来,集体土地承包经营权的确认、流转与宅基地隐形市场的形成,日益凸显出“排他性”与“可转移性”这些私有产权的核心特征(H·登姆塞茨,1994)。“土地由公共资源属性向个人财产属性的转化,直接刺激了农村集体土地私有观念与私有产权规则的发育。”(黄鹏进,2014)相比之下,本轮产权改革指向的是集体所有的经营性资产。这类资产多由村集体的少数精英主导和经营,用于村庄公共开支与普惠性的村民福利,更偏向“社区共有产权”特性。由于尚未形成现代股权意识,村民们仍然是以既有的产权惯例来作为评价此次改革合法性的标准。

具体来看,两村“社区共有”的群体产权认知又有所差别。围头村的“社区共有”强调集体控制、统筹安排的形态,由村集体负责统筹集体资源配置、使用和经营。该村与苏南村庄的收地状况类似,也是在20世纪90年代初土地抛荒严重的时候,村集体便将包括林地、荒地在内的数百亩土地都收了回来。此后,土地使用权基本上都交由村庄精英统筹安排,投入到景区开发和学校、安居房等公共福利建设。村民们从中享受到了实惠并对集体经济的发展抱有信心,所以普遍对既定运行规则表示认可与支持,这为村庄精英在改革设计时提供了较大的自由空间。围头村一位普通村民说:“我们村以前的土地都是集体所有的,大家对土地这一块的认知可能没有那么多,村里打电话来说我们要弄村民股权制,大家也都很配合就拿着户口本、身份证来登记。”

华洲村这种“共有”属性并非团体性的“集体利益”,而是集体成员个体利益的加总。华洲村从第一轮土地承包以来就维持三年一调整的惯例,所以相较于“生不增死不减”的固定承包模式,村民们并没有强烈的私有产权观念。村域内土地随着城市化的扩张经常被征用,所得补偿款除了用于村部建设和日常运营外,剩下的就是“全村一律平分”。该村村支书谈到:“我们的土地是全村共有的,不是说你这块地你种就是你的,这块地卖出去要把钱给全村基金会再去分。所以我们的股权认定就按照老习惯来,大家比较容易接受。改变可能会造成更大的争议。”这种个体导向的分配原则已经形成具有普遍认可的社会性契约,也塑造着村民对这次改革的基本预期。多位村民都表达了相似的看法:“我们村因为平时就有分村财这块,所以(这次改革)感觉不是很大的变动。现在是换成经联社。我们就是想把村财全部转移到经联社,然后以股份把村财全部分下来,不要留有集体的……”“大家就是关注什么时候分钱。其它的不关注,因为也不需要集体壮大什么的,就是想趁早分掉。”“我们心里想的都是如果这些房子你要卖了要分一点福利,比如逢年过节都要吧。反正就是这样子,其他的都同意,还是比较信任的。”

遵循惯例的群体产权认识使得华洲村多数村民更关注集体资产的分割,并不在意作为集体股权所有者的长远预期。这也能解释为何华洲村村民在改革后反而降低了对集体资产后续管理的关注度(图2)。这种集体认知极大地限制住华洲村精英在建构改革情境中的行动空间。他们将此次改革解释为切分资产的“前置环节”和“规范平台”,并采取严谨、透明且民主的运行过程。这些都是为了最大程度消除村民们对村集体的疑虑和资产分配的焦急情绪。

(三)精英能动性:制度赋权过程的建构性要素

华洲村两委在此次改革中表现出典型的“国家代理人”偏好,将完成上级交办的试点任务视为此次改革的首要目标。尽管该村也有改革的客观要求,但是在晋江市农业局的安排下发起的,就带有开展“政策试验”和树立“示范标杆”的使命。村庄精英对本村改革的定位就是完成市里安排的试点任务,华洲村村主任多次提到“这次改革是市里面牵头,我们村也是试点村,肯定要做得更好嘛”。为了迎合政府对试点成功的高度期待,他们对政府所传导的压力很敏感,也在改革过程中主动模仿和对接科层制的运行方式。他们花费大量精力去梳理改革流程、摸排讨论成员资格认定、股权设置等核心利益,全程邀请律师团队参与并提供咨询。华洲村详细留存了改革各阶段的文本图片资料并形成文件汇编。在科层制运行中,“对基层来说,文档是其落实工作和取得绩效的依据……文档不仅是了解该组织运行情况的主要信息来源,也是一种使得组织免受外部风险的依据”(颜昌武、杨华杰,2019)。村庄精英严格的痕迹管理一方面是在以科层制形式展现对政府交办任务的重视程度,另一方面也是在以科层官僚制手段而非乡土逻辑来应对村民的质疑。

村庄精英的能动性作用主要体现在应对村民们的“分钱”诉求。它扎根于华洲村村民的群体产权认知,是顺利完成试点任务的最大风险。起初,精英们将改革解释为“以股份方式分钱”、“甄别谁有份谁没份”。但是村民们对这套说辞存有疑虑,导致第一次民主表决受阻。这给代理人偏好的村庄精英们带来“按时完成改革任务”与“维持社区稳定”的双重压力。华洲村村主任表明了这种两难:“农业局让我们做这个试点,它有一个工作计划。但是你有的时候没办法按时完成,该推后的还是要推后。因为改革是为了向好的方向推进,不要做起来变成整个村造反、乱哄哄的。”为确保第二次表决的通过,村两委高度动员、采取多种应对措施。首先是将股份合作制改革塑造为资产分配的前置环节,并以后续部分房产销售计划安抚村民;其次是继续围绕成员界定开展民主协商,尽可能减少群体内的反对声音;同时还采用物质激励,每户家庭凡有代表参与投票,“只要去了就可以拿到一百元”。终于在晋江市局领导亲临的第二次村民会议上,四个改革方案都得以顺利通过。而与改革过程的主动作为形成鲜明对比的是,华洲村精英们对集体经济的后续发展则无明确思路。目前的方案除了保守的店面出租和住房售卖以外,他们更多寄希望于“政府支持”。

围头村的村庄精英在村治过程中更偏重于“村庄当家人”角色,将主要的注意力都放在如何进行村庄经营,即“运用其村庄领导人的公共身份,合法地经营村庄公共资源”(蒋永甫等,2015)。在晋江市推行以产权改革撬动集体经济的政策思路之前,该村精英就开始自主谋划村庄的发展,提出“生态兴村,旅游富村,文化强村,诚信立村,依法治村”五大治村理念和“环境整治、资源整合到旅游发展”三个十年发展规划。谈及该村的发展规划,村支书侃侃而谈:“我们现在这个十年先保护文化生态、宣传、农民经营乡村旅游,所以才会对集体产权制度改革有兴趣。下一个十年是怎么留住人,怎么拓展美丽特征、乡村特色,发展成两岸青年的创客村、现场教育的研学村,海峡妈祖的交流村,对于这些我们是想了很多。”

村庄精英始终将“发展集体经济”作为贯穿改革过程的首要考量。他们积极利用“试点”身份,借助公共权威突破原有阻力,并在改革议程创设中为集体经济营造有利的发展环境。在股权设置方面,围头村很强调集体在未来经联社的主导权,不仅在政策范围内设置了最高额度的集体股权,还对股权流动设定门槛、防止个人垄断。他们还将股份分红与否和集体经济的未来盈利挂钩,保障个体的股权权能在现阶段不会对组织发展造成冲击。围头村党支部副书记指出:“我们集体股是25%,肯定要集体股啊,要不然你以后都归到经联社,人员、用电、用水从哪来?还有每年我们很多基础设施建设也要做,特别是做旅游。旅游产业是非常好的,可以保护文化、生态、业态,但是来钱慢,前期基础设施投资建设非常大。”

除了对改革过程的重构,围头村村庄精英的“当家人”偏好还体现在能动地开发改革制度周边的政策红利。“为了使试点取得成功,上级政府还往往集中资源投入到试点地区。正是因为试点能够获得在政策、财政等方面的支持……”(赵慧,2019)该村精英已经为围头村发展制定了长期愿景和实施安排,如何将政策支持导入或支持这个愿景是他们更为关心的内容,其实他们的旅游产业就是在这种思路下发展至今。该村村支书指出:“(20)07年我就首先提出保护生态保护文化,发展乡村旅游。基于这条主线,碰到国家政策扶持,我们就更上一层楼……各个部门项目都有,美丽乡村打造,政府也有配套。做旅游,旅游部门也有配套……既要等机会,也要自己去争取。”凭借对于政策红利的敏感性,他们不是坐等“政策支持”,而是积极开发各部门的相关资源。除了银行贷款授信、经联社税收优惠,他们还在国土部门的指导下完成本村一块集体建设用地的上市交易。这不仅为集体经济留存了土地拍卖70%的资金收益,还引进了大型企业投资的星级酒店,提升该村的旅游设施水平。

四、结论

集体产权制度改革是继家庭联产承包责任制后,对于农村集体所有制的又一重大产权变革,而且已经从自发探索进入到顶层设计主导的制度化推广阶段。在收集各地探索经验、比较创新成效的同时,还需要观察制度实施的效果,这就涉及到制度设计与基层实践之间的关联性。本文得出的基本结论如下:首先,集体产权制度改革在制度设计上带有强烈的赋权逻辑,基于产权理论形成了多层次的赋权链条。股份合作制改革在理性预期中不仅将赋予农民个体股权权能,还有助于开发集体经济组织市场权能,公共参与积极性的提升与治理结构的完善将共同提升乡村社区共同体的治理能力;其次,预设的制度赋权链条在现实情境下是存在张力的,尤其是在股权权能与市场权能之间。在产权制度改革的过程中,这种张力既表现为集体利益与个体权利孰先孰后,也表现为集体经济的角色定位在市场化与保障性之间孰轻孰重;再则,基层村庄在产权制度改革中形成了差异化、定制性的赋权过程。这主要是由当地群体产权认知与精英能动性相互作用塑造而成。作为社会性契约的群体产权认知构成了精英行动的民意约束,而村庄精英则能够根据其“国家代理人”或“村庄当家人”的自主偏好能动地设定改革目标,策略性地重构群体产权认知。

本研究试图为集体产权制度改革提供一些新的研究视角与思路。第一是借由赋权视角梳理此次改革影响乡村社会体系的理性预期。赋权理论不仅关注对治理主体的干预方式和内容(授予权利、制度支持),也关注干预后治理主体的权能变化和效能感知。这既能拓宽产权理论中对于“赋权”的理解,又能立足于农民与农村的主体需求更为全面地观察改革效能。而基于制度设计者与既有理论研究者的角度梳理制度赋权链条,这有助于厘清多重改革目标间、潜在的关系脉络,以便与基层实践样态进行比照。

第二,对于现实案例的情境性分析有助于拓展对制度实施效果的认识。此次改革不能简单套用“制度目标是否被完全执行”的标准来评判制度的有效性。对于以村社作为主体、赋权增能为导向的这类制度,除了改革流程、内容设计的科学性外,其实施还依赖于一系列情境要素的共时性支持。华洲村与围头村两村改革虽然都未能按照预设完成赋权全链条,但是都是基于特定村情的适应性产物。

第三是强调村庄精英群体在此次改革中作为关键行动者的作用。案例分析充分说明产权制度的外部赋权过程很难在短时间内有效培养出现代性产权观念。在产权制度改革当下,村庄精英群体在政府、集体以及普通村民三方之间发挥了重要的联结和协调功能。同时,他们的主观能动性包括对集体经济的发展规划、对村治中的自我角色设定和资源精力投入,都将直接影响到集体经济的发展,也会对群体产权认知起到转折性的塑造作用。这也从一个侧面说明制度赋权链条的另一逻辑偏差。在现实案例中农民个体与经济组织赋权都未明显提升社区共同体的治理能力,反而是社区共同体内部的精英权威与治理能力能够左右农民个体与经济组织两个层次的赋权效果。

基于上述研究,建议地方政府在推动集体产权制度改革时首先要完善改革的制度建设,在发挥助推和规范作用的同时,为集体自主决策留存充足的空间。其次要创造完善的治理环境与发展空间,引导村治能人回流与扎根,发挥他们在村庄治理的能动作用。

本研究仍存在一定的不足和可拓展的空间。首先本文所选取的案例位于东部沿海、经济发达地区,但是难以完全反映全国范围内的普遍情况。下一步将在现有研究基础上扩展中西部地区的案例样本,开展案例比较或大规模的调查研究以增强研究的普适意义;其次,本文提出以集体产权认知与精英能动性相互作用的解释机制,但现有案例难以覆盖分析框架所涉及的所有状况。例如当“村庄代理人偏好的精英”遇到“个体总和的集体产权认知”时将如何影响村庄赋权样态,或“国家代理人偏好的精英”与“集体共有的集体产权认知”如何互动。这些状况有待寻找适配的案例进一步挖掘。

参考文献:

[1]戴维·奥斯本、彼德·普拉斯特里克,2002:《摒弃官僚制:政府再造的五项战略》,谭功荣、刘霞译,北京:中国人民大学出版社。

[2]道格拉斯·诺斯、罗伯特·托马斯,2014:《西方世界的兴起》,厉以平、蔡磊译,北京:华夏出版社。

[3]杜赞奇,1992:《文化、权力与国家--1900~1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社。

[4]E·C·菲吕博腾、S·配杰威齐,1994:《产权与经济理论:近期文献的一个综述》,载R·科斯、A·阿尔钦、D·诺斯等(编):《财产权利与制度变迁--产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等译,上海:上海人民出版社。

[5]何包钢,2012:《协商民主和协商治理:建构一个理性且成熟的公民社会》,《开放时代》第4期。

[6]黄韬、王双喜,2013:《产权视角下治理主体有效性的困境和出路》,《马克思主义与现实》第2期。

[7]关锐捷、师高康、张英洪、段书贵、朱长江,2017:《农村集体经济体制演变特征及收益分配的实证研究--以北京市为例》,《毛泽东邓小平理论研究》第1期。

[8]桂华,2019:《产权秩序与农村基层治理:类型与比较--农村集体产权制度改革的政治分析》,《开放时代》第2期。

[9]郭金云,2015:《乡村治理转型的微观基础与制度创新--以成都市农村土地产权制度改革为个案的研究》,《中国行政管理》第5期。

[10].郭巍青、张文杰、陈晓运,2019:《“复杂问题”与基层干部的“办法”:以N区“外嫁女”问题为例》,《公共行政评论》第3期。

[11]黄鹏进,2014:《农村土地产权认知的三重维度及其内在冲突--理解当前农村地权冲突的一个中层视角》,《中国农村观察》第6期。

[12]黄延信,2014:《对农村集体产权制度改革若干问题的思考》,《农业经济问题》第4期。

[13]H·登姆塞茨,1994:《关于产权的理论》,载R·科斯、A·阿尔钦、D·诺斯等(编):《财产权利与制度变迁--产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等译,上海:上海人民出版社,第96-113页。

[14]蒋永甫、杨祖德、韦赟,2015:《农地流转过程中村干部的行为逻辑与角色规范》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第1期。

[15]刘玉照、金文龙,2013:《集体资产分割中的多重逻辑--中国农村股份合作制改革与“村改居”实践》,《西北师大学报(社会科学版)》第6期。

[16]马翠萍、郜亮亮,2019:《农村集体经济组织成员资格认定的理论与实践--以全国首批29个农村集体资产股份权能改革试点为例》,《中国农村观察》第3期。

[17]马学广、王爱民,2011:《珠三角转型社区物业依赖型经济的特征及其调控路径》,《经济地理》第5期。

[18]“农村集体产权制度改革和政策问题研究”课题组,2014:《农村集体产权制度改革中的股权设置与管理分析--基于北京、上海、广东的调研》,《农业经济问题》第8期。

[19]R·H·科斯,1994:《社会成本问题》,载R·科斯、A·阿尔钦、D·诺斯等(编):《财产权利与制度变迁--产权学派与新制度学派译文集》,刘守英等译,上海:上海人民出版社,第3-58页。

[20]申静、陈静,2001:《村庄的“弱监护人”:对村干部角色的大众视角分析--以鲁南地区农村实地调查为例》,《中国农村观察》第5期。

[21]申静、王汉生,2005:《集体产权在中国乡村生活中的实践逻辑--社会学视角下的产权建构过程》,《社会学研究》第1期。

[22]石婷婷、张日波,2014:《股份经济合作社助推城郊城市化--以宁波市江东区的“一化三改”为例》,《浙江社会科学》第7期。

[23]孙奎立,2015:《“赋权”理论及其本土化社会工作实践制约因素分析》,《东岳论丛》第8期。

[24]仝志辉、韦潇竹,2019:《通过集体产权制度改革理解乡村治理:文献述评与研究建议》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

[25]王宾、刘祥琪,2014:《农村集体产权制度股份化改革的政策效果:北京证据》,《改革》第6期。

[26]温铁军、刘亚慧、唐溧、董筱丹,2018:《农村集体产权制度改革股权固化需谨慎--基于S市16年的案例分析》,《国家行政学院学报》第5期。

[27]吴晓林、郝丽娜,2015:《“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察》,《政治学研究》第1期。

[28]吴晓林、张慧敏,2016:《社区赋权引论》,《国外理论动态》第9期。

[29]吴毅,2001:《“双重角色”、“经纪模式”与“守夜人”和“撞钟者”--来自田野的学术札记》,《开放时代》第12期。

[30]吴毅,2002:《双重边缘化:村干部角色与行为的类型学分析》,《管理世界》第11期。

[31]吴毅,2004:《农地征用中基层政府的角色》,《读书》第7期。

[32]夏英、张瑞涛,2020:《农村集体产权制度改革:创新逻辑、行为特征及改革效能》,《经济纵横》第7期。

[33]徐湘林,2010:《转型危机与国家治理:中国的经验》,《经济社会体制比较》第5期。

[34]徐勇,1997:《村干部的双重角色:代理人与当家人》,《二十一世纪》第8期。

[35]颜昌武、杨华杰,2019:《以“迹”为“绩”:痕迹管理如何演化为痕迹主义》,《探索与争鸣》第11期。

[36]杨小凯、黄有光,1999:《专业化与经济组织:一种新兴古典微观经济学框架》,北京:经济科学出版社。

[37]姚洋,2000:《中国农地制度:一个分析框架》,《中国社会科学》第2期。

[38]袁方成,2013:《治理集体产权:农村社区建设中的政府与农民》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》第2期。

[39]张红宇、胡振通、胡凌啸,2020:《农村集体产权制度改革的实践探索:基于4省份24个村(社区)的调查》,《改革》第8期。

[40]张茜,2015:《“高水平集体化”方向的一种初步尝试--山东省东平县土地股份合作社探索》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第5期。

[41]赵慧,2019:《政策试点的试验机制:情景与策略》,《中国行政管理》第1期。

[42]赵家如,2014:《集体资产股份的形成、内涵及产权建设--以北京市农村社区股份合作制改革为例》,《农业经济问题》第4期。

[43]折晓叶、陈婴婴,2015:《产权怎样界定--一份集体产权私化的社会文本》,《社会学研究》第4期。

[44]钟桂荔,夏英,2017:《农村集体资产产权制度改革--以云南大理市8个试点村为例》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第6期。

[45]周其仁,2004:《产权与制度变迁:中国改革的经验研究》,北京:北京大学出版社。

[46]朱冬亮,2013:《村庄社区产权实践与重构:关于集体林权纠纷的一个分析框架》,《中国社会科学》第11期。

[47]Chadiha,L.A,P.Adams,and D.E.Biegel,2004,“Empowering African American Women Informal Caregivers:ALiterature Synthesis and Practice Strategies”,Social Work,49(1):97-108.

[48]Clark,D.,R.Southern,and J.Beer,2007,“Rural Governance,Community Empowerment and the New Institutionalism:ACase Study ofthe Isle of Wight”,Journalof Rural Studies,23(2):254-266.

[49]Fung,A.,2006,Empowered Participation:Reinventing Urban Democracy,Princeton:Princeton University Press.

[50]Gutierrez,L.M.,1990,“Working with Womenof Color:An Empowerment Perspective”,Social work,35(2):149-153.

[51]Ho,P.,2001,“Who owns Chinas Land?Policies,Property Rights and Deliberate Institutional Ambiguity”,The China Quarterly,166(3):394-421.

[52]Hur,M.H,2006,“Empowerment in Terms of Theoretical Perspectives:Exploring a Typology of the Process and Components Across Disciplines”,Journalof Community Psychology,34(5):523-540.

[53]Jessop,B.,1996,“Interpretive Sociology and the Dialectic of Structure and Agency”,Theory,Culture&Society,13(1):119-128.

[54]Liu,S.,M.R.Carter,and Y.Yao,1998,“Dimensions and Diversity of Property Rights in Rural China:Dilemmas on the Road to Further Reform”,World Development,26(10):1789-1806.

[55]Oi,J.C.,1989,State and Peasant in Contemporary China:The Political Economy of Village Government,Berkeley:University of California Press.

[56]Oi,J.C.,and A.G.Walder,1999,Property Rights and Economic Reformin China,Stanford:Stanford University Press.

[57]Perkins,D.D.,and M.A.Zimmerman,1995,“Empowerment theory,research,and application”,American Journal of Community Psychology,23(5):569-579.

[58]Putnam,R.D,1993,“Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy”,Historia Caribe III,44(1):8-12.

[59]Seibert,S.E.,S.R.Silver,and W.A.Randolph,2004,“Taking Empowerment to the Next Level:A Multiple-Level Model of Empowerment,Performance,and Satisfaction”,Academy of Management Journal,47(3):332-349.

[60]Simon,B.L.,1987,“Rethinking Empowerment”,Journalof Progressive Human Services,1(1):27-39.

[61]Solomon,B.B.,1976,Black Empowerment:Social work in Oppressed Communities,New York:Columbia University Press.

[62]Zimmerman,M.A.,1990,“Taking Aim on Empowerment Research:On the Distinction between Individual and Psychological Conceptions”,American Journal of Community Psychology,18(1):169-177.

[63]Zimmerman,M.A.,2000,“Empowerment Theory:Psychological,Organizational and Community Levels of Analysis”,in Rappaport,J.and E.Seidman(eds):Handbook of Community Psychology,New York:Plenum Publishers.

注释:

①参见习近平,2017:《决战全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c_1121867529.htm。

②根据晋江市指导意见,改革主要包括成员界定、清产核资、股权设置以及新型管理机构设立4个主要环节,期间所形成的《改革实施方案》《成员资格认定方案》《清产核资情况》《股份合作改革方案》以及《经联社章程》等改革方案均需在村民户代表大会上获得80%以上赞成票才能通过。

③在《晋江市华洲村产权改革实录》中2018年5月12日商讨经联社章程草案的村民代表会议上明确记录8位异议人员的讨论过程和处理意见。

④该村只对村集体所有的不动产进行了盘点,未进行估值。

⑤本研究在开展深入访谈的同时在两村各随机发放了50份问卷并全部成功回收。由于调研期间多数村民都外出工作,较难找到受访对象,所得问卷数量有限,但仍然能够在一定程度上反映社区层次的赋权状况。首先,两村习惯于以户为单位参与集体事务,包括这次改革(华洲村为371户、围头村为1188户),所以在问卷发放时是随机选择其中的50户由家庭代表作答;其次,我们对样本特征进行了描述性统计(见表1),这些样本与村庄基本人口特征较为吻合,不存在明显的选择偏差。

⑥对于产权改革前后村民参与度的比较采用如下两道题:“在产权改革前,您参与村务活动的频率?A非常高,B比较高,C一般,D比较少,E非常少”;“在产权改革后,您参与村务活动的频率?A非常高,B比较高,C一般,D比较少,E非常少”。在分析时将选项中的“非常少”“比较少”“一般”“比较高”“非常高”等5项指标分别赋值为1、2、3、4、5,并进行了描述统计和配对样本T检验以对比改革前后的差异。

⑦对于产权改革前后村民关注的村务内容比较采用如下两道题:“改革前您对村集体事务主要关注哪些方面?A村两委的换届选举,B集体资产的经营、分配与监督,C公共基础设施的建设(养老院、村委会老人会大楼、医院、学校、乡村道路、监控系统、宗祠等建设),D公共服务提供情况(养老、医疗、教育、交通、治安、文化习俗传承保护等),E其他”;“改革后您对村集体事务主要关注哪些方面?A村两委的换届选举,B集体资产的经营、分配与监督,C公共基础设施的建设(养老院、村委会老人会大楼、医院、学校、乡村道路、监控系统、宗祠等建设),D公共服务提供情况(养老、医疗、教育、交通、治安、文化习俗传承保护等),E其他”。