作者:薛天山 李巧敏 责任编辑:王铭鑫 信息来源:《南方人口》2021年第1期 发布时间:2021-03-15 浏览次数: 2770次

【摘 要】本文尝试探讨身具“儿媳—女儿”双重身份的农村已婚女性在家庭养老资源分配过程中,如何在公婆与父母之间进行权衡。通过对山东省莒南县868份问卷调查数据的分析,发现公婆与父母所获得的养老支持存在显著性差异,女性更倾向于将家庭养老资源给予自己父母而非公婆。家庭资源的多寡对女性承担公婆与父母的赡养义务均有很重要的影响作用,且家庭资源对家庭养老支持的正向影响受女性家庭权力的调节,女性家庭权力正向调节家庭资源与父母养老支持之间的影响关系,负向调节家庭资源与公婆养老支持之间的影响关系。女性家庭权力的提高,会提升父母的养老质量,但也可能造成公婆养老质量的下降。

【关键词】家庭养老;女儿养老;家庭权力;养老资源

1引言

一直以来,家庭养老是我国农村地区最主要的养老模式。由于工业化、城市化、人口流动等多种因素的影响,大量农村青壮年男性劳动力进城务工,使得农村人口老龄化形势更显严峻[1]。而留守的女性则以儿媳的身份成了家庭养老责任的实际承担者[2]。有学者认为,农村地区的家庭养老已经出现了“女儿化”倾向[3]。儿媳在老年人生活照料与精神慰藉方面的作用已经变得非常重要,且相比于城市儿媳,农村儿媳的养老作用更为突出[4]。随着女性对家庭养老资源掌控权的提升,女性出现了将夫家养老资源转移至娘家的新倾向[5]。

在以纵向的父子关系为轴心的父系亲属制度和以父权制为基础的性别文化为特征的中国传统社会中,“女儿”角色因其身份归属的模糊性与不确定性,是被排除在父母赡养责任体系之外的[6],而只能“媳妇”的身份依附于丈夫承担赡养公婆的责任。但随着社会的发展与时代的变迁,农村男性劳动力的外流与女性的留守,从空间上赋予了女性以“女儿”角色参与父母养老的可能性。女儿养老现象在农村地区正逐步兴起,女儿与原生家庭之间的关系变得越发重要,其工具性价值也逐步上升[7]。不可否认,女性承担赡养责任是在人口流动时代缓解农村家庭养老压力的有效手段,中国的文化传统也存在女性作为儿媳对公婆的赡养责任和义务的要求,但相较于女儿与父母之间的关系,儿媳与公婆之间的情感亲密度与责任感知都要低得多。在现实中,女性既需以“儿媳”的身份承担公婆的赡养责任,也有以“女儿”身份参与父母养老的意愿。在家庭养老资源的分配过程中,女性作为实际的养老支持提供者面临着“儿媳——女儿”双重角色的冲突,如何协调好“儿媳——女儿”的双重角色,已经成为了农村已婚女性必须权衡的新课题。基于此,本文关注的具体问题是:(1)具有双重照顾者身份的农村女性在家庭养老资源的分配过程中,对公婆和父母的养老支持是否存在差异?(2)代际支持行为主要受哪些因素的影响?(3)何种因素决定了女性的养老资源分配策略?

2文献回顾与研究假设

在家庭养老活动中,养老支持提供者的身份构成对于养老实践非常重要,它决定着代际支持的数量与质量。女性身具双重身份属性,女儿的身份属性从情感上促动女性给予自己父母以必要的回报与支持;儿媳的身份属性从文化传统上要求女性依附于丈夫承担赡养公婆的责任。对于女性来说,这两种身份属性的责任要求均具有合理性,但责任层级论(Hierarchy of Obligation)认为,父母比公婆对子女的回报与支持拥有更大的权力,因此女性更倾向于向自身父母提供更多的养老资源[8]。针对老年人日常照料体系的研究表明,家庭成员因其角色的不同而介入老年人日常照料的程度也不同,呈现出差序格局的特征。在城市中,女儿介入老年人日常照料的程度要超出儿媳的介入程度,而农村老人由于大多与儿子儿媳同住,儿媳的介入程度则更高[9]。韦艳的研究发现,农村已婚女性在代际支持上体现出“同时兼顾”而非“厚此薄彼”特征。农村女性在精神支持方面偏重于自己父母,而在日常照料方面则偏重于公婆[10]。夏传玲与麻凤利认为,农村女性成为养老支持的最重要的主体,已经是一个不争的事实。女性不仅作为儿媳成为了家庭养老中的第一照料者[11],还作为女儿成为了赡养父母的最重要的参与者之一[12]。

养老资源的分配对于一个家庭来说是一件重大的家庭事务,而对各种家庭事务所拥有的决策(决定)能力被称之为家庭权力[13]。家庭权力也被视为理解家庭成员互动的核心概念[14]。家庭权力的理论研究大体可以区分为两种分析路径:(相对)资源论和父权制理论。(相对)资源论认为,家庭成员之间的相对权力来自于各人拥有的相对资源,具有教育、收入、背景等主要资源优势的一方将拥有更多的决策权[15]。随着资源论的发展,资源的概念外延被不断的拓展,如将夫妻双方的爱与情感也视为一种资源,认为在夫妻关系中,付出感情较少的一方可以有效地控制和利用自身拥有的资源,从而占据权力优势地位,形成了“相对爱与情感理论”[16]。再如将文化传统也纳入资源范畴,认为文化传统是一种规范性资源,家庭权力的分配受特定文化传统的影响,形成了“文化规范下的资源论”[17]。父权制理论则指出,家庭权力的分配并非来源于无性别指向的资源,而是父权制塑造了家庭权力格局[18]。家庭中的权力格局是社会性别分层的一个缩影。麦克唐纳德指出,家庭权力是复杂多维的,不仅是一种达至目标的能力,它还和家庭成员的价值与利益相关,并提出不仅要分析家庭权力的影响因素,还应该考察家庭权力的运行机制及其后果[19]。本研究从资源理论的视角探讨农村已婚女性家庭权力的提升所带来的家庭养老资源分配策略的变化,尝试将家庭资源、家庭权力和资源分配策略纳入一个统一的分析框架探究中国家庭养老模式的变迁。

2.1家庭资源、代际支持能力与养老支持

家庭养老经常被视为父代与子代之间各种资源的交换,无论是在经济支持方面、生活照料或精神慰藉方面,代际资源都表现出一种双向的交换与互动模式[20]。代际支持的表现受代际交换能力的影响,而代际交换能力则受到家庭负担、家庭资源、居住的空间距离等因素的影响。如代际之间的居住空间距离对子女赡养父母能力存在着重要的影响作用,居住距离的增加会降低子女服务性生活照料能力[21],而倾向于在经济上给予更多的支持[22]。在众多的代际交换能力因素中,家庭所拥有的资源是最重要的代际支持能力,家庭资源的数量与质量会直接影响到养老的质量。资源理论(Resource Theory)认为,资源即是一种权力,一个人所拥有的资源的多寡会影响她的行为。人们会根据自己拥有的资源权衡自己的行为与他人进行博弈,以达到最佳的效果[23]。家庭资源的状况会影响到家庭成员的行为选择[24],家庭资源的增加不仅有助于提升女性针对公婆的赡养质量,对父母的养老支持也有显著的提升作用。罗颖等发现女儿给予自身父母的养老支持受到经济导向力的作用,即家庭资源越丰沛,能给予父母提供的经济资源越多[25]。因此很多学者都认为女儿养老现象的出现与女儿家庭生活状况的改善密切相关,女性可控家庭资源的增加使得女儿赡养能力得以提升,女性参与娘家父母养老支持的价值也逐步获得认同[26]。换言之,家庭资源的增加有利于提升家庭养老支持的能力,随着家庭养老资源的增加,女性对公婆和父母的养老支持力度都会提高。据此,我们提出假设。

假设1:家庭资源对家庭养老支持有正向促进作用。

该假设可以拓展为以下两个假设。

假设1a:家庭资源越多,女性对公婆的养老支持越多。

假设1b:家庭资源越多,女性对父母的养老支持越多。

2.2家庭资源与养老支持:女性家庭权力的调节效应

家庭资源的增加为女性在赡养公婆的同时参与父母的养老提供了现实的可能性。但家庭养老资源在公婆与父母之间如何进行合理的分配则涉及到家庭权力问题。在以父权制为主要特征的中国传统家庭中,家庭资源与家庭事务决策权主要掌握在父辈手中,儿子与儿媳以其赡养行为与父辈进行交换与博弈[27]。同时由于性别上的不平等,家庭资源的分配采用上位者优先的原则,女性基本无可能将资源分配给自身父母,基本抹杀了女儿养老的可能性[28]。但随着现代化的进程,女性参与经济活动的社会空间逐步扩大,其经济独立性显著增强[29]。越来越多的家庭资源掌控在子女手中,而父权制文化的衰弱,使得女性的权力意识大大增强,这不仅有利于提高女性的家庭地位,同时也改变了家庭代际互动方式。陈峰指出,在农村地区,女性已经实现了从“依附性被支配”地位向“依附性支配”地位的转变[30]。

女性家庭地位与家庭事务决策权的提高对于家庭养老资源的分配发挥着至关重要的影响作用。一般认为,女儿养老现象的兴起与女性家庭地位的提升密切相关,女性只有在掌握了家庭养老资源分配权的情况下,才有可能将部分家庭养老资源转移给自身父母,但这一结果并不完全是积极的,给予父母养老支持的增加可能会带来对公婆赡养的忽视与质量下降[5]。根据责任层级论,当女性拥有家庭资源分配决策权后,更倾向于将养老资源投向自身父母,而不是公婆。郑丹丹和狄金华的研究认为,在家庭资源有限的情况下,女性在家庭中的权力越大,越有可能增加对自身父母的养老支持,而减少对配偶父母的养老支持[28]。基于此,我们提出研究假设。

假设2:家庭资源对家庭养老支持的正向影响受女性家庭权力的调节。

该假设可以拓展为以下两个假设。

假设2a:女性家庭权力越高,家庭资源对公婆养老支持的正向促进作用越小。

假设2b:女性家庭权力越高,家庭资源对父母养老支持的正向促进作用越大。

基于上述研究假设,本研究框架如图1所示:

图1 本研究理论框架模型

3数据来源与变量测量

3.1数据来源

本研究数据来源于2019年7月~10月于山东省莒南县进行的问卷调查结果。此次调查采取多阶段抽样随机调查方法,首先在莒南县抽选板泉镇、大店镇与坊前镇作为调查地点,然后从这三个乡镇中随机抽取4个行政村,共12个行政村,最后每个村发放问卷120份问卷,共计发放1440份问卷,最终回收1157份,其中剔除填答不清晰、不完整和信息前后矛盾的问卷283份,最终保留有效问卷868份,有效回收率为60.28%。调查对象均为父母与公婆均在世的已婚女性,样本的基本情况详见表1。

表1 样本的基本特征

3.2变量测量

(1)被解释变量:养老支持

在本研究中,养老支持是被解释变量。养老支持包含了对公婆与父母的养老支持,分别从经济支持、生活照料与精神支持三个维度进行测量,参考许琪[33][34]开发的量表,量表共询问了被访者在7个方面的表现,每个问题的答案选项均是“完全没有”、“偶尔”、“有时”、“比较多”、“经常”,分别计1、2、3、4、5分。其中2题为经济支持方面的表现,分别询问女性一年中给公婆(父母)钱的频率和给予公婆(父母)礼品、衣服、生活用品的频率。以3道题项测量女性对公婆与父母的生活照料情况,这3道题分别询问对公婆(父母)农活帮助、家务分担与生病照料方面的情况。以2道题测量女性对公婆(父母)的精神慰藉情况,分别询问聊天的频率与倾听的频率。每一维度均取得分均值作为公婆(父母)的经济支持得分、生活照料得分和精神慰藉得分。

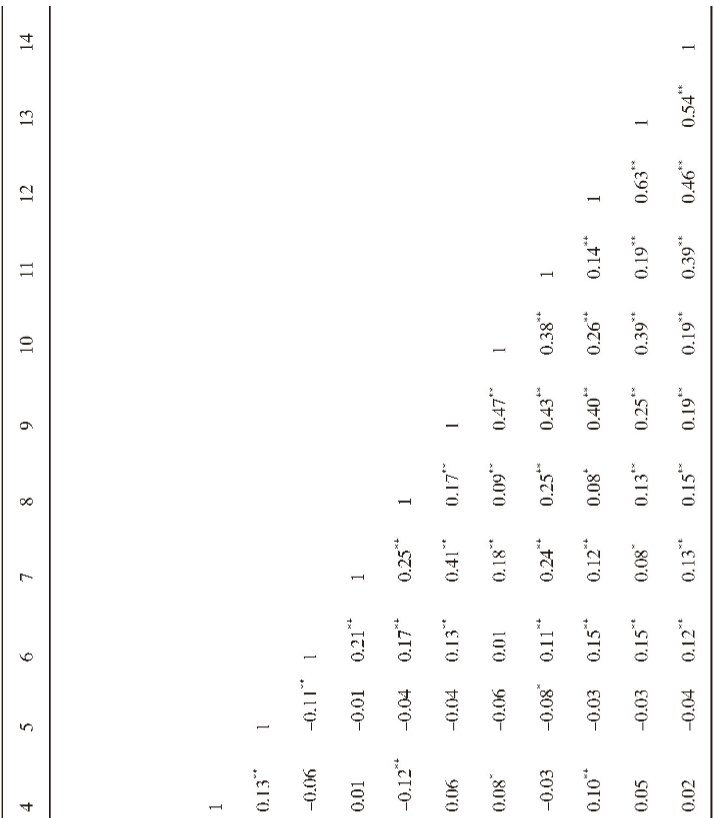

表2 各种变量均值、标准差及相关性分析结果(n=868)

(2)解释变量:家庭资源

家庭资源:考虑到家庭资源的不确定性与测量的复杂性,我们通过自评法来测量,即请被访者自我评价家庭经济状况,如被访者表示家庭经济情况“非常窘困”则计1分,表示“比较窘困”的计2分,表示“一般”的计3分,认为自家“比较富裕”的计4分,表示“非常富裕”的则计5分。

(3)调节变量:家庭权力

家庭权力:参考沙吉才[35]开发的量表。共5个指标,分别测量女性经济收入的管理权、经济资源支配权、家庭重大事务的决策权、子女教育权与生育自主权情况,每道题目的不同答案选项表明不同的权力,因此可以分别计分。每一类型权力最小计1分,权力最大计5分,分值越大表明权力越大。取5道题项的得分均值作为变量“家庭权力”的得分参与统计分析(5个指标的内部相关性Cronbach’sα=0.763)。

(4)控制变量

已有研究表明,养老支持受诸多因素的影响[36,37,38],因此我们必须控制这些变量,尽量排除这些因素的干扰,才能充分地展现模型中几个变量之间的关系。控制变量包括年龄、受教育程度(1=小学及以下,2=初中;3=高中、中专或技校,4=大专及以上)、居住距离(1=同住,2=走路15分钟内到达,3=车程30分钟内到达,4=车程30分钟~1小时内到达,5=车程1小时~3小时内到达,6=车程3小时以上才能到达)、是否有子女(1=是,0=否)、有无兄弟姐妹(1=有,0=无)、就业情况(1=非农就业,0=非农失业)。

4统计结果与分析

4.1描述统计与相关分析

表2展现了各变量的均值、标准差及相关系数。从父母养老支持与公婆养老支持的得分均值比较可以发现,农村女性对父母的养老支持明显高于对公婆的养老支持,不过这两者之间差异是否显著尚需进一步的检验。同时,家庭资源与公婆经济支持、公婆生活照料、公婆精神慰藉显著正相关,相关系数分别为0.12(p<0.01)、0.88(p<0.05)和0.13(p<0.01);家庭资源与父母养老支持各维度之间也均呈显著的正相关关系,相关系数分别为0.41(p<0.01)、0.18(p<0.01)和0.24(p<0.01)。这些结果说明,家庭资源越多,女性对公婆与父母的养老支持越多,假设1得到初步支持。不过,这些初步的结果仍有待进一步的严格考察。

4.2父母养老支持与公婆养老支持之间差异性分析

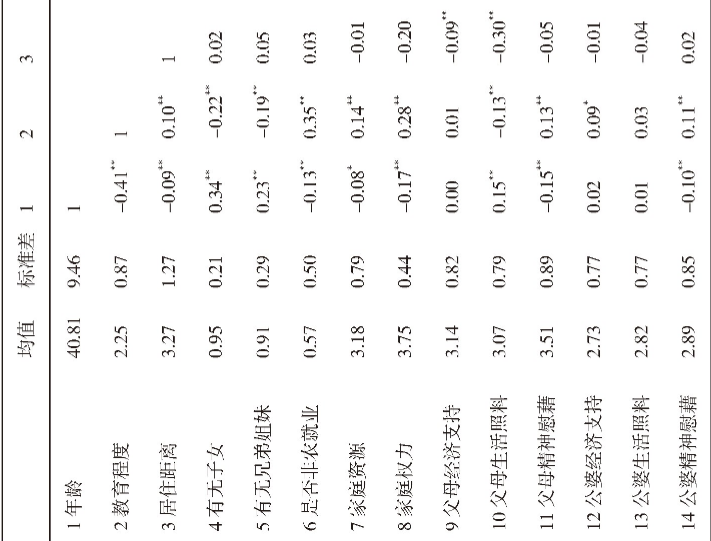

女性身具儿媳与女儿双重身份,当其掌握了家庭资源分配权后,在家庭养老资源分配过程中是否会有倾向性,一直是学界关注的问题。为检验农村女性对公婆与父母的养老支持是否存在显著差异,我们采用了配对样本参数检验方法,分别比较了女性对公婆和父母的经济支持、生活照料与精神慰藉表现。表3呈现了统计结果,可以看出,女性对父母与公婆的经济支持均值差为0.415(t=13.971,p<0.01);对父母与公婆的生活照料均值差为0.257(t=8.774,p<0.01);对父母与公婆的生活照料均值差最高为0.618(t=18.920,p<0.01)。总的来说,农村女性对父母的养老支持显著高于对公婆的养老支持。

表3 公婆养老支持与父母养老支持之间的比较分析

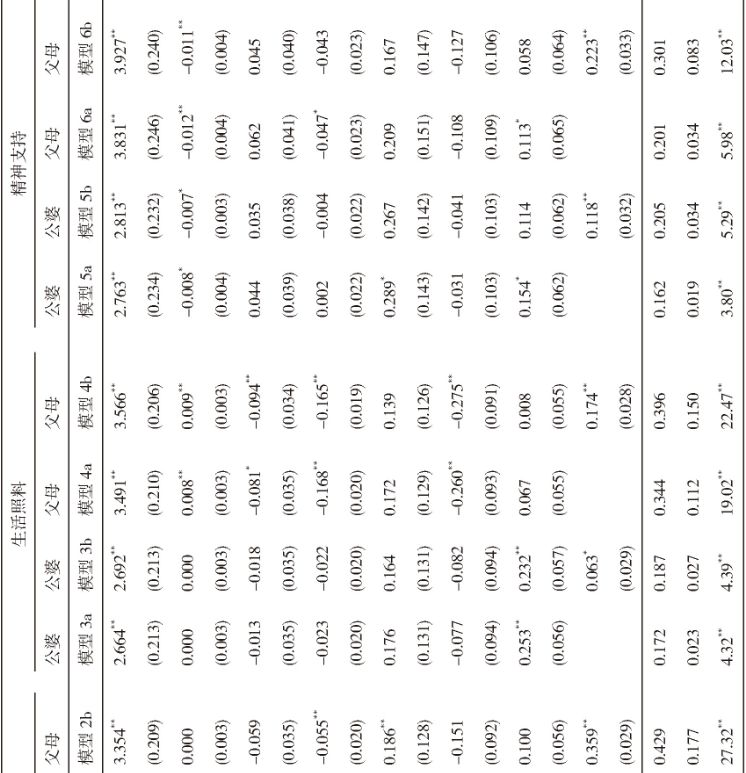

4.3家庭资源与养老支持

表4呈现了以公婆与父母养老支持为因变量,以家庭资源为自变量的回归分析结果。模型1a、模型3a与模型5a为基准模型,从这几个模型可以看出,相对于无子女的家庭,已育有子女的女性对公婆的经济支持(β=0.384,p<0.01)与精神慰藉(β=0.289,p?0.01)显著的高,同时女性就业情况也会影响对公婆得养老支持,非农就业可以促进女性对公婆的经济支持(β=0.210,p?0.01)、生活照料(β=0.253,p<0.01)与精神慰藉(β=0.154,p<0.01)。可以初步推断,女性的就业使得公婆帮忙照看孙辈的需求增加,作为回报或补偿,女性作为儿媳对公婆的赡养质量也会有显著提升。不过这一初步推断尚需进一步严格地考察。

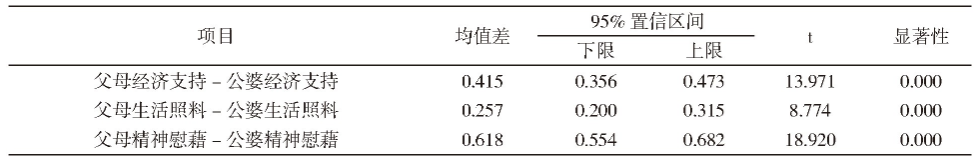

图2 调节效应简单斜率图

表4 家庭资源对养老支持的影响分析(n=868)

模型2a、模型4a与模型6a也是基准模型,从这几个模型可以看出,对父母经济支持最重要的影响因素是女性就业情况,相对于失业或待业的女性来说,职业女性对自己父母的经济支持显著更多(β=0.221,p<0.01)。同时,居住距离与父母生活照料(β=-0.168,p<0.01)与精神慰藉(β=-0.047,p<0.05)之间的关系均呈显著负相关关系,表明与自己父母居住距离越远,女性在家务分担、生病照料、精神支持等方面越是力不能及,但并不影响在经济方面的支持。另外,兄弟姐妹的数量也会影响父母生活照料(β=-0.260,p<0.01),相比没有兄弟姐妹的女性,有兄弟姐妹的女性在生活照料方面压力会显著降低。

假设1推测认为,家庭资源对家庭养老支持存在正向促进作用。从模型1b、模型3b与模型5b来看,家庭资源对公婆经济支持(β=0.082,p<0.01)、生活照料(β=0.063,p<0.05)与精神慰藉(β=0.118,p<0.01)均有正向促进作用,假设1a得到支持;从模型2b、模型4b与模型6b可以看出,家庭资源越丰沛,女性对父母的经济支持(β=0.359,p<0.01)、生活照料(β=0.174,p?0.01)与精神支持(β=0.223,p<0.01)越多,假设1b也得到了证实。因此,我们可以认为,家庭资源无论对公婆还是父母的养老支持均有显著的正向影响,假设1得到支持。

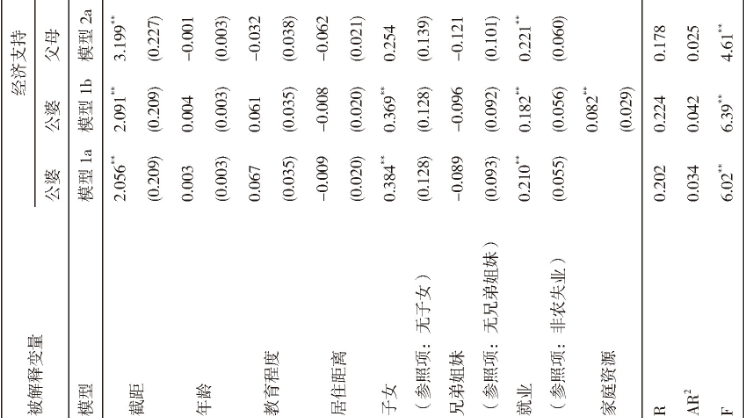

4.4家庭权力的调节效应分析

为了考察家庭权力的调节效应,我们在回归模型中加入了家庭权力及家庭资源与家庭权力的交互项,统计分析结果见表5。从模型7a可以发现,家庭权力对公婆经济支持影响并不显著(β=0.016,p<0.05),但家庭资源与家庭权力的交互项对公婆经济支持呈显著的负向影响(β=-0.072,p<0.05),表明家庭权力负向调节家庭资源与公婆经济支持之间的关系。同样,在模型8a与模型9a中,虽然家庭权力对公婆生活照料(β=0.070,p<0.05)与精神慰藉(β=0.070,p<0.05)存在显著的正向影响,但家庭资源与家庭权力的交互项对公婆生活照料(β=-0.087,p<0.05)和精神慰藉(β=-0.072,p<0.05)的回归系数显著为负。总的来说,女性家庭权力负向调节家庭资源对公婆养老支持的正向影响,假设2a得到支持。

假设2b推测认为,女性家庭权力正向调节家庭资源与父母养老之间的关系。从模型7b、模型8b与模型9b可以看出,女性家庭权力越大,对其父母的经济支持(β=0.096,p<0.01)、生活照料(β=0.097,p<0.01)与精神支持(β=0.189,p<0.01)方面的表现越好。同时,家庭资源与家庭权力的交互项对父母的经济支持(β=0.097,p<0.01)、生活照料(β=0.082,p<0.01)与精神慰藉(β=0.092,p<0.05)的影响显著为正。表明女性家庭权力越大,越倾向于将家庭资源分配给自身父母。假设2b也得到支持。

简单斜率检验(SimpleSlopeTest)结果显示(见图2),当女性家庭权力低时,斜率分别为0.14(t=3.81,p<0.01)、0.12(t=3.42,p<0.01)和0.16(t=4.43,p<0.01),当家庭权力高时,斜率显著减小,分别减小至0.01(t=0.03,p<0.05)、0.05(t=1.06,p<0.05)和0.03(t=0.53,p<0.05)。从图2可以看出,当家庭权力低时,家庭资源对公婆养老支持均有显著的促进作用;而当家庭权力高时,家庭资源无论是对公婆经济支持、生活照料还是精神慰藉的影响了都没有显著促进作用,斜率都有显著的减小。因而假设2a得到了进一步的支持。

在检验家庭权力对家庭资源与父母养老支持之间关系的调节效应时,可以发现,当女性家庭权力低时,斜率分别为0.25(t=6.66,p<0.01)、0.08(t=2.14,p<0.05)和0.10(t=2.13,p?0.05);当女性家庭权力高时,斜率分别增至0.45(t=9.77,p<0.01)、0.24(t=5.63,p<0.01)和0.28(t=5.69,p<0.01)。斜率都有所增加,表明女性家庭权力高时,家庭资源对女儿养老表现促进力度更大。因而假设2b得到了充分支持。

5结论与讨论

本研究通过对868份农村已婚女性的调查问卷数据分析,从家庭权力的资源理论视角系统地考察了家庭资源对家庭养老支持的影响作用,并探讨了其中的女性家庭权力的调节机制。总体而言,实证数据结果验证了本研究设计的理论假设,具体来说,我们可以得出以下几个结论。

第一,农村女性更倾向于将家庭养老资源分配给自身父母而非公婆。某种意义上来说,女儿养老在农村地区已经兴起,传统的家庭养老模式已经呈现出了与前不同的新面貌。从我们的研究结果来看,女性对父母的经济支持、生活照料与精神支持均显著高于公婆。这一发现与已有的研究结论并不一致,如韦艳发现农村女性对父母和公婆的代际支持差异并不显著,尤其是在经济支持方面[10,39]。而本研究的结果支持了责任层级论,与原生家庭的长期互动而带来的深厚情感对女性的家庭养老资源分配策略有重大的影响。

第二,家庭资源对公婆和父母的养老支持均有正向促进作用。随着家庭资源的增加,女性对父母与公婆的养老支持都会得到改善。同时,我们也发现,已育有子女的职业女性对公婆的养老支持显著高于无子女或非职业女性,公婆抚养孙辈行为对女性的赡养行为存在显著的正向影响作用;女性是否育有子女对父母的养老支持影响不显著,而就业情况仅对父母经济支持存在显著影响。这一发现表明女性作为儿媳的代际支持存在交换动机,而作为女儿的代际支持更多是基于情感或报恩方面的原因。关于子代代际支持的动机一直存在利他动机与交换动机的争论,交换动机指子女提供养老支持是为老人照顾孙子女所提供的报酬与补偿[40],而利他动机则强调子代提供养老支持并不期望回报,仅以帮助老人养老为目的[41]。从我们的研究结果来看,女性对公婆的养老支持更多地出于交换动机,而对父母的养老支持更多地出于利他动机。

第三,女性家庭地位会影响一个家庭的养老资源分配。女性家庭权力的增大,会对公婆的赡养资源供给产生消极影响,而对父母的养老资源供给则有积极的作用。本研究的结果与狄金华等学者研究发现基本一致,他们也发现女性的家庭权力越大,其对公婆的养老资源供给越少[42]。而我们的研究则发现,女性家庭地位的提高,会对公婆的养老支持产生负向影响,但对父母的养老支持产生正向影响。家庭资源对女儿养老支持的正向影响受女性家庭权力的调节,女性在家庭中的经济支配权、事务决策权越大,家庭资源对女儿养老支持的正向作用越大。同时,家庭资源对公婆养老支持的正向影响也受女性家庭权力的调节,女性家庭权力越大,家庭资源对公婆养老支持的正向促进作用越小。女性的家庭权力是影响家庭赡养资源分配最重要的因素,女性家庭权力的提升对女儿养老的兴起发挥着关键性的促进作用,但对公婆养老支持也存在负面效应。女性在家庭关系中地位的提升有利于父母养老质量的提升,但也会造成赡养公婆的懈怠。就家庭养老来说,未必完全是积极的[5,43]。

表5 调节效应分析结果(N=868)

注:p<0.05,p<0.01(双尾检验)。

总的来说,在家庭养老资源的分配过程中,已婚女性必须在“儿媳”赡养公婆的“应有之情”和“女儿”支持父母养老的“真实之情”之间进行权衡,在这一过程中,女性的家庭权力是影响家庭养老资源分配的重要因素。而女性家庭权力的提升不仅依赖于其经济地位的提高,还有赖于女性对情感的管理。有研究表明,经济地位占优势的家庭成员将拥有更多的家庭决策权[44]。同时,家庭权力的分配与感情依附关系有关,依附感弱的家庭成员在家庭权力分配中占主导地位[30]。长期以来,女性总是处于资源匮乏的状态,为了获取资源就必须以情感上的依附作为交换来获取她们所需的东西,情感上的依附是造成女性家庭权力低的重要原因[46]。因此,女性不仅需要提升自己的经济地位,还必须重新管理与整饰自己的情感,只有保持自身情感的独立性才能掌握更多的家庭事务决策权。这种对情感的管理与整饰被霍赫希尔德称之为“情感性劳动”(Emotional Work)。在霍赫希尔德的《心灵的整饰:人类情感的商业化》一书中,她将情感性工作定义为:“通过对情感的整饰而创造出某种公开可见的面部展演和身体展演”[47]。女性只有通过情感性劳动才能拥有更大的家庭养老资源支配权,并进而将更多的家庭养老资源倾向于自身父母。某种意义上来说,女性在公婆和父母之间的权衡,体现出的是从“应有之情”的责任承担转向“真实之情”的回报表达的努力。但有研究表明,虽然女儿参与赡养父母的动力主要源自于情感,依赖于对女儿“情分”的依赖与期待,但这种期待与依赖通过女儿回娘家的情感表达行为,通过乡邻的闲言碎语,正在重新建构为指引女性行动的“情感法则”(Feeling Rules),女儿赡养的伦理文化正在被模糊地建构出来[6]。换言之,女儿养老正在被定义为一种全新地“应有之情”。可以这么说,在家庭关系变迁过程中,女性的情感性劳动也在经历着变革。女性通过对情感的重新管理和整饰,重新形塑了家庭权力关系,也影响了家庭养老资源的分配模式。

需要指出的是,本研究的样本来自于山东省莒南县农村已婚女性,存在样本量小、代表性不确定等问题,我们的发现与结论未必适用于城市女性。同时,从我们的研究初步推断,女性赡养公婆存在交换动机,赡养父母则主要出于情感因素,但女儿养老也正被模糊地定义为“应有之情”,那么女儿养老行为是否也存在交换动机?这一有价值的问题由于数据可及性原因本研究未加以深入讨论,但这是一很有价值的研究领域。另外,在女性将有限的家庭养老资源更多地提供给自己父母过程中,丈夫在其中扮演着怎样的角色?公婆会给予怎样的评价与博弈?这些有价值的问题都值得进一步深入研究。

参考文献:

[1]龙翠芳,李正旭.农村敬老院发展态势、困境及其治理[J].江汉学术,2017(3):87-93.

[2]陈菊红.当前我国农村女儿养老的现实意义与实践逻辑--基于社会性别视角[J].河南科技大学学报(社会科学版),2013(2):22-25.

[3]何绍辉.农村家庭养老“女儿化”倾向探源[J].中国国情国力,2010(7):15-17.

[4]张友琴.老年人社会支持网的城乡比较研究--厘门市个案研究[J].社会学研究,2001(4):11-21.

[5][31][43]高修娟.农村女儿养老问题研究综述[J].妇女研究论丛,2014(5):109-112.

[6][26][48]唐灿,马春华,石金群.女儿赡养的伦理与公平--浙东农村家庭代际关系的性别考察[J].社会学研究,2009(6):18-36.

[7]张文娟.儿子和女儿对髙龄老人日常照顾的比较研究[J].人口与经济,2006(6):9-13.

[8]Rossi,A.S&Rossi,P.H.Of Human Bonding:Parent-Child Relations Across The Life Course[M],New York:Aldine de Gruyter,1990.

[9]杜鹏,王红丽.老年人日常照料角色介入的差序格局研究[J].人口与发展,2014(5):85-92.

[10][39]韦艳.“厚此薄彼”还是“同时兼顾”?--农村已婚女性的代际支持研究[J].妇女研究论丛,2017(3):16-26.

[11]夏传玲,麻凤利.子女数对家庭养老功能的影响[J].人口研究,1995(1):10-16.

[12]高华.农村多子女家庭代际交换中的新性别差异研究[J].南方人口,2011(2):55-64.

[13]风笑天.已婚独生子女身份与夫妻权力--全国五大城市1216名已婚青年的调查分析[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2011(5):2-9.

[14]Skolnick,A.S&Skolnick,J.H.Rethinking the family[J].In Skolnick,A&Skolnick,J (eds.).Family in Transition.Stanford:Stanford University Press,1971.

[15]Blood,R.O&Wolfe,D.M.Husbands and Wives[M].New York:The Free Press,1960.

[16]Safilios-Rothschild,C.A Comparison of Power Structure and Marital Satisfaction in Urban Greek and French families[J].Journal of Marriage and the Family,1967,29(2):345-352.

[17]Rodman,H.Marital Power and the Theory of Resources in Cultural Context[J].Journal of Comparative Family Studies,1972,3(1):50-69.

[18] 金一虹.流动的父权:流动农民家庭变迁[J].中国社会科学,2010(4):151-165 223.

[19] McDonald,G.W.The Assessment of a Decade of Theory and Research:1970-1979[J].Journal of Marriage and Family,1980,42(4):841-854.

[20]吴小英.代际关系[J].载李培林主编.社会学与中国社会.北京:社会科学文献出版社,2009:56-257.

[21]Zimmer,Z&Kwong,J.Family Size and Support of Older Adults in Urban and Rural China:Current Effects and Future Implications[J].Demography,2003,40(1):23-44.

[22] Sun,R.Old Age Support in Contemporary Urban China From Both Parentsand Childrens Perspectives[J].Research on Aging,2002,24(3):337-359.

[23] Wernerfelt,B.A.A Resource based View of the Firm[J].Strategic Management Journal,1984,5(2):171-180.

[24]杨云彦,石智雷.中国农村地区的家庭禀赋与外出务工劳动力回流[J].人口研究,2012(4):3-17.

[25]罗颖,郑逸芳,许佳贤.家庭结构对女儿养老行为的影响[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2017(2):75-82.

[27]郑进.农村家庭养老中“资源-关系”互动与博弈--以岳阳县农村养老状况调查为例[J].农业部管理干部学院学报,201(7):16-19.

[28][32]郑丹丹,狄金华.女性家庭权力、夫妻关系与家庭代际资源分配[J].社会学研究,2017(1):171-192.

[29]古德.家庭[M].魏章玲译.北京:社会科学文献出版社,1986.

[30][45]陈锋.依附性支配:农村妇女家庭地位变迁的一种解释框架--基于辽东地区幸福村的实地调查[J].西北人口,2011(1):83-87 94.

[33]许琪.儿子养老还是女儿养老?基于家庭内部的比较分析[J].社会,2015(4):199-219.

[34]许琪.扶上马再送一程:父母的帮助及其对子女赡养行为的影响[J].社会,2017(2):216-240.

[35]沙吉才.当代中国妇女家庭地位研究[M].天津:天津人民出版社,1995.

[36]高建新,李树茁,左冬梅.外出务工对农村老年人家庭子女养老分工影响研究[J].南方人口,2012(2):74-80.

[37]杨国才,杨金东.社会性别视角下女儿养老研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2012(1):55-62.

[38]张翠娥,杨政怡.农村女儿养老的社会认同及影响因素分析--基于江西省寻乌县的调查数据[J].妇女研究论丛,2013(5):27-33.

[39]Kim,Hisam.Intergenerational Transfers and Old-Age Security in Korea[J].The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia,2010,19:227-278.

[41]Cox,D.,Hansen,B.E&Jimenez,E.How responsive are private transfers to income?Evidence from a laissez-faire economy[J].Public Economics,2004,88(9):2193-2219.

[42]狄金华,韦宏耀,钟涨宝.家庭权力、代际交换与养老资源供给[J].青年研究,2013(4):84-94.

[43]何海涛,张峻豪.家庭空间扩展过程中的家庭资源与夫妻权威结构[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2006(1):38-43.

[46]Rothschild,C.Safilios.A Macro and Micro-Examination of Family Power and Love:An Exchange Model[J].Journal of Marriage and Family,1976,38(2):355-362.

[47]阿莉·拉塞尔·霍克希尔德.心灵的整饰:人类情感的商业化[M].成伯清等译.上海:上海三联书店,2020.