作者:姜亦炜 责任编辑:网络部 信息来源:《治理研究》 2021,37(01) 发布时间:2021-02-08 浏览次数: 1961次

【摘 要】为什么在江浙沿海既有拔地而起的乡贤馆、复兴的地方节庆,又有“联合土地庙”、“共享祠堂”这样的另类文化建构存在?该文试图证明这是文化治理在乡村互构与适应的产物。它的逻辑在于中国语境下的“强国家能力-强民间社会”形态,以及国家文化体系与世俗文化体系的分野,导致了文化治理在乡村表现为基层政权与民间社会的互构,而在这种互构的过程中,双方不断的适应与调试最终引发了耦合与变异,导致了这种既有正统文化形塑,又有另类文化建构的存在。为了更好地展示这种互构,该文通过四个案例描绘了互构策略的四种类型:物态层面的空间再造与平行表征;行为层面的“征用”与“在场”;制度层面的引导规范与形塑传统;观念层面的话语重塑与剧本呈现。最后该文还呈现了这些互构策略的演化过程。

一、引 言

裴宜理(Elizabeth J. Perry)曾在《安源:发掘中国革命之传统》一书中描绘了中国共产党创造性的运用传统文化资源进而获得持续生命力的历程。传统的堂会、舞狮、节庆都成为动员民众与建构革命叙事的载体,到最后一尊马克思像代替了民间宗教的土地神,被大家簇拥在了节庆游行的队伍里。1今日中国,这种对于传统文化的“借用”“置换”与“构建”2依然存在,在江浙沿海价值千万的乡贤馆拔地而起,复兴的地方节庆树立了本土权威,民间信仰被国家话语重塑,成为蕴含道德意义的载体。但是同时,还有一些看似“另类”的乡村文化重建,既传统又现代地呈现在东部地区。“联合土地庙”似乎是合村并居之后反映“乡土韧性”的又一证据;3“共享祠堂”的出现打破了大家对于传统单姓宗族的固有看法;博物馆与寺庙神道在空间上的结合体现了基层政权对于“剧本控制”4的强烈愿望。为什么既有正统文化的形塑,又会有这些另类文化建构的存在?它背后的逻辑是什么?基层政权又是如何接受国家顶层设计,并通过在地化实践最终落实这些政策?从正统到另类又是怎样的一个演化过程?

通过实证研究笔者发现,国家希望通过在乡村的文化治理,获得政权合法性与提升治理效能是很重要的一方面,但是这不足以说明这些另类文化建构的存在。如果仅是因此,乡村的文化建构应该是清晰、明确、整齐划一的“国家视角”。5本文试图证明这种反差的存在,有三重逻辑:第一、中国语境下的国家-社会关系:“强国家能力与强民间社会”。此处的社会不同于西方的公民社会,强调社会组织与参与度,而是一种强调传统的民间社会,它更类似于米格代尔笔下“被社会包围中的国家”里的社会,体现的是一种社会规制能力的强弱。6第二、国家文化体系与世俗文化体系的分野。国家自然有一套涉及“国家认同、核心价值,道德规范”的文化体系构建,民间社会也有自己一套有点“乡土”的世俗文化体系,正如芮德菲尔德论及的“大传统”与“小传统”,它们即相互分立,又相互依赖,相互影响。7第三、文化治理在乡村表现为基层政权与民间社会的互构,进而产生了耦合与变异。国家中央政权与地方政权在科层制架构下可以运用威权性权力下达政策指令,但是当政策传达到基层政权,其贯彻执行则要直接面对民间社会,这时国家权力必须要穿透社会才有可能形塑起符合自己审美的文化秩序,存在着基层政权与民间社会的互构。8

总结来说正是由于中国语境下的“强国家-强社会”形态,以及国家文化体系与世俗文化体系的分野,导致了文化治理在乡村表现为基层政权与民间社会的互构,而在这种互构的过程中,双方不断的适应与调试最终引发了耦合与变异,导致了这种既有正统文化形塑,又有另类文化建构的存在。为了进一步呈现这种逻辑的展开,本文将从物态、行为、制度、观念四个层面具体描绘文化治理在乡村的策略性执行概况,以及之后的演化过程和最终展现在我们面前的耦合与变异现状。

二、文化治理在乡村的逻辑

(一)强国家能力与强民间社会

国家与社会关系的视角,可以说是50年代末以来中西学界对于中国乡村研究的主流范式,虽经历了五代学者的岁月变迁,依然处于中心位置。990年代后期开始的西方主流观点认为,中国属于一个早熟的官僚制国家,拥有强大的国家能力,但是社会却相对弱小,当然这种社会是与“公民社会”、哈贝马斯的公共领域(public sphere)相联系的。10所以那一时期的中国学者普遍认为应该主动的构建“市民社会”,邓正来在《国家与社会》一文中归纳了当时市民社会构建的“二阶段论模式”与“滚动式驱动模式”。11这些建构论亦建立在中国社会弱小的认知之上,甚或认为中国根本就无社会。甘阳就曾撰文认为,中国只存在官府与民间的断裂与对抗,有民间而无社会。12

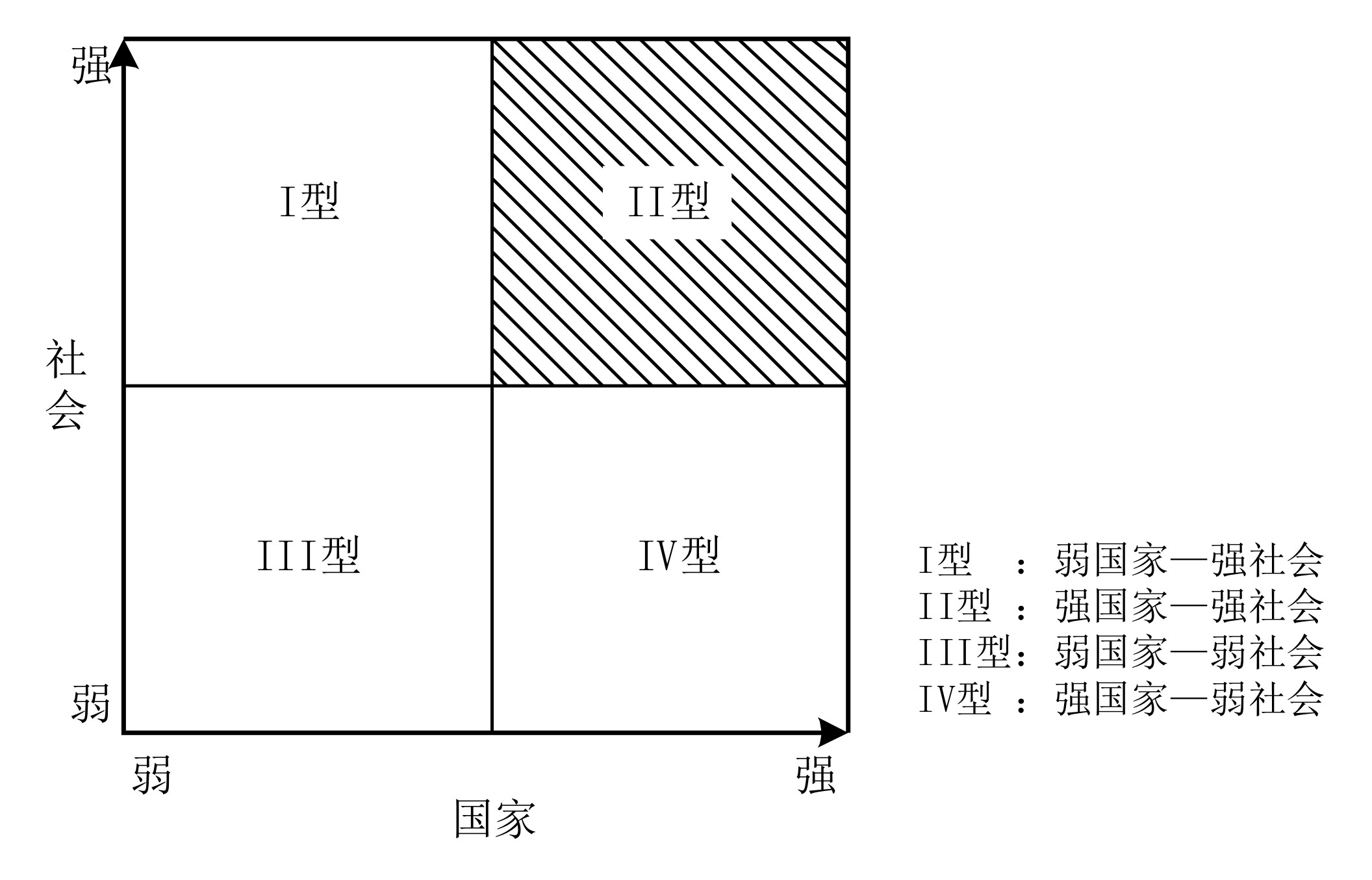

图1 国家与社会强弱维度的类型学

凡此种种,为了更清晰的描绘,笔者建立了一个坐标轴,X轴为国家强弱,Y轴为社会强弱。13基于此可以建立四种组合关系的类型(见图1)。如果放入西方公民社会的语境中,那么中国普遍地被认为应该处于第四象限“强国家-弱社会”,社会弱小而被压制,国家可以毫无阻碍地贯彻其意志。而西方先发展国家则普遍位于第一象限,即“弱国家-强社会”,国家受到制衡,并与之产生互动。

但是这样的划分带着明显的西方中心主义,先入为主地认为“公民社会”即为社会的唯一标尺,而忽视了社会这个概念的深度与广度。米格代尔曾提出一个命题“被社会包围着的国家”。这样的“强社会-弱国家”是后发展国家普遍面临的问题,特别在非洲一些部落、酋长势力依然强大的地方,虽然有了现代民族国家的形态,但是这些国家甚至还无法规制诸如“割礼”的陋习。在米格代尔的语境里国家与社会的强弱主要体现在规制的能力,也即谁有权力和能力制定引导人们行为规则的能力,国家需要和宗族争夺认同感,和宗教组织争夺信仰,和家庭争夺教育和社会化规则,这些宗族、家庭、宗教组织等共同组成了一个社会。14如果依循这样的路径反观中国,虽然没有这么多的社会组织,组织参与,公共领域,但是中国的基层社会依然有非常强大的宗族势力,家庭观念,民间信仰组织等,依然能见到“烧香老太太”极其壮观的组织动员能力,村民们也更愿意去朝拜奶奶庙这样的略显粗陋的保界庙,而非那些带着国家审美偏好的极简主义美学寺院。15所以如果把社会理解为这样的“民间传统社会”,中国的国家-社会关系又是另外一幅光景,可以说是一种“强国家-强社会”的形态,处于第二象限的阴影部分(见图1),更具体地说,应该是一种“强国家能力与强民间社会”的形态。16

(二)国家文化体系与世俗文化体系的分野

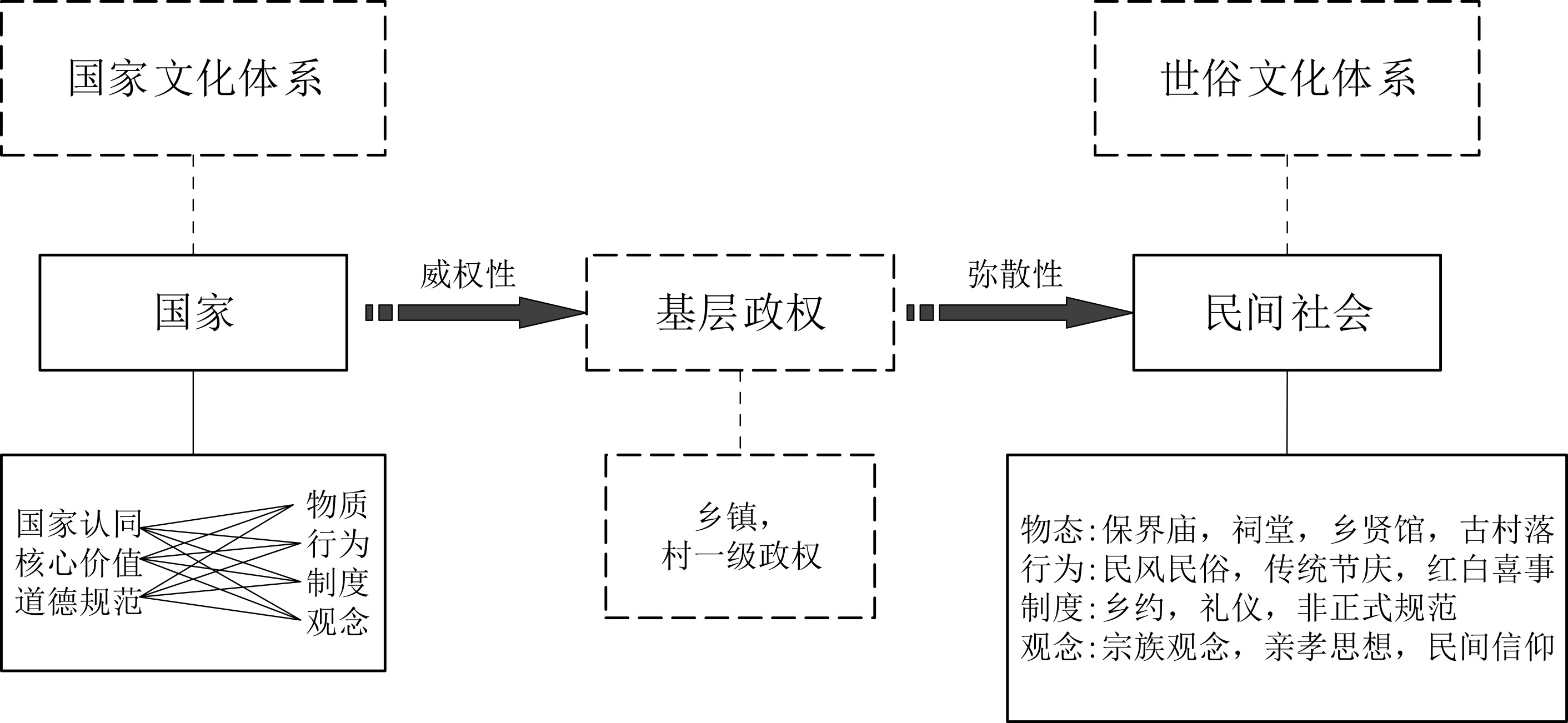

那么“强国家-强社会”在文化体系构建上呈现怎样的状态呐?在笔者的调研中,发现它存在“一个分野”与两种权力关系的运用。首先存在着国家文化体系与世俗文化体系的分野,国家试图建构一套属于自己的文化体系,在这套文化体系内,最主要包括“国家认同”“核心价值”“道德规范”三个方面,为了实现这三个方面,国家会在物质、行为、制度与观念上有所体现,比如新时代文明建设实践中,就主要体现了物化的、实体的呈现,它将在县-乡-村三级建构自己的展示体系,它的核心内涵在于文明需要被日常呈现出来,当然这种文明的主体带着国家审美偏好,包括国家认同、党的科学理论、政策文本以及主流价值观等。17比如,《新时代公民道德建设纲要》体现了一种在制度与行为规范上对普通民众进行规约的尝试;还有“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”二十四字社会主义核心价值观建设。但是凡此种种都是一种国家叙事下的文化体系建设,同样的在民间社会还有一套略显“乡土”的世俗文化体系,它也有物态、行为、制度、观念等的表征,但是却显现出一套不同的逻辑,普通农民可能无法理解国家认同,或者自由、民主等核心价值观,但是并不是他们没有文化,而是他们的文化会以保界庙、祠堂、乡贤馆、红白喜事、节庆礼仪、祖先崇拜等呈现(具体参见图2)。也正如芮德菲尔德所说:“在某一文明里,总会存在两个传统:其一是一个由为数很少的一些善于思考的人们创造出的一种大传统,其二是由一个为数很大的、但基本上是不会思考的人们创造出来的小传统。”18大传统是在学堂或庙堂之内培育出来的,而小传统则是自发地萌发出来的,大传统与小传统相互依赖,相互影响。19

图2 国家文化体系与世俗文化体系的分野

其次、为了使得国家文化体系得以贯彻到民间社会,存在着威权性权力与弥散性权力两种权力关系的运用(如图2)。20第一种权力关系的运用存在于国家与基层政权之间,从中央政权到地方政权再到基层政权,这主要体现了一种科层制的话语体系,政策、命令、执行是它的主要依归。21但是当国家意志最终转入基层政权时,它要直接面对的是一个更加纷繁复杂,且具有“乡土韧性”的民间社会。22这时,如果光靠政策、命令是无法贯彻执行的,强推甚至适得其反,只有穿透社会才有可能形塑起符合自己审美的文化秩序,此时就需要第二种权力关系(弥散性权力)的运用,即以一种非命令的、相对自发的、不自觉的和无中心的方式扩散。

(三)基层政权与民间社会的互构

为了达到这种弥散性权力的运用,穿透社会形塑符合国家审美的文化秩序,则必然存在着一种基层政权与民间社会的互构。这不是一个简单的替代过程,并不是通过基层政权的简单压制和规约来建立民间文化秩序,而是在部分承认、支持民间社会传统的基础上,同时将自己的意识形态和行政权力渗透到农村社会之中。民间社会也不是简单的消极应对,它总是在强调自己的特色与身份的前提下,主动地获取与再生产,甚或灵活地借用基层政权的国家符号。正如一些人类学学者所言“民间社会越是能够巧妙地利用国家符号,其仪式就越容易得到发展”。23如果国家层面建立的是一种总体性符号与文化象征,那么基层政权就是在与民间社会的互构过程中寻求建立一种新型的链接方式。

具体来说基层政权穿透社会形塑符合国家审美的文化秩序,是一个交互的过程,既有民间社会透过基层政权对于国家文化秩序的形塑与影射,也有基层政权对于这些输入的吸收与调试,再有国家文化秩序通过渗透与延伸将国家主流价值文化灌输乡村民间社会的过程,但是最重要的是民间社会并不是被动的接受,而是一种能动获取与再生产的过程。最终这种基层政权与民间社会的互构通过空间再造与平行表征;“征用”与“在场”;传统形塑与引导规范;话语重塑与剧本呈现,表现了“在地性”与“灵活性”,并持续形塑新一轮的国家文化秩序建构。如果这一过程是富有弹性的,输入端、输出端与反馈可以维持流畅的循环,则国家合法性获取与民间偏好处于一种平衡稳定的态势,并获得良好的社会治理。一旦出现倾斜,偏于两端,或者当中环节断裂,则国家无法通过文化秩序获得合法性,民间社会亦陷入无法统合的尴尬境地。文化秩序背后隐藏着诸多内在的调试机制与子概念,如信仰、价值、道德、符号、技术、语言等等,而国家基层政权与民间社会的角力也正是在这些场域中进行。24

(四)适应性互构中的耦合与变异

这种互构在理论上可以与适应性治理相对应,适应性治理基于两方面的考量:一方面,它深刻认识到纸质政策文本需要在地化实践,以应对多样化的地方传统;25另一方面,中央与地方政权给基层政权留有足够的政策空间,可以产生更为多样性与灵活性的投入与反应。适应性治理是一种务实的、试错的处理不确定性的方法。在本文的语境里,即基层政权有效地运用这种政策弹性的空间,主动地寻找适合地方性文化构建的可能,在这一过程中基层政权只提供一个框架性的蓝本,而给予民间社会应对不确定性的“创变空间”,它是一种结合了因地制宜灵活性的反应机制。26这种适应性的治理长期贯穿于中国的革命与建设中,最早甚至可以追述到中国革命早期的“游击决策”,那种务实而灵活处理危机的方式,被西方学者称为毛泽东的无形之手。27及至改革开放后的地方经济建设,诸多学者均认为,是党不断的调试以及地方政府角色的演进,最终导致了这期间经济的起飞与结构的变迁。28

正是这种历史遗留下来的适应性治理传统,在今天乡村文化治理的实践中继续发挥着作用,在基层政权与民间社会的互构过程中存在着大量的务实而试错性质的实践,这些实践并不一定能一锤定音被确定为各类样板而在全国推广,但是通过观察它们的演化过程,却能给我们提供一个极佳的视角去认识基层政权与民间社会互构的细节与技术,有一些互构已经呈现耦合的迹象,有了较好的良性互动,如一些复兴的地方传统节庆,乡贤文化的空间再造,对乡约礼仪的引导规范以及对民间信仰的话语重塑等。还有一些如共享祠堂、联合土地庙、博物馆-寺庙神道体系、佛寺-养老综合体等则存在着一定的变异,还需要不断观察,并存在进一步调试与适应的过程。

三、文化治理在乡村的策略与演化

文化治理在乡村的策略与演化,体现的是基层政权与民间社会互构得以实现的细节与技术。策略部分将从物态:空间再造与平行表征;行为:“征用”与“在场”;制度:引导规范与形塑传统;观念:话语重塑与剧本呈现四部分展开。演化将分为耦合与变异两条不同的路径论述。

(一)文化治理在乡村的策略

1.物态:空间再造与平行表征

在乡村,对于实体物态形式的文化治理不同于城市,它更具有传统性,即使合村并居、中心村建设打破了曾经的村落格局,城市化包围下的城中村涌入了大量的外来人口,但是依然无法改变其物态格局的底色,村民们更相信保界庙,而不是国家形态出现的美学寺院。他们认同保界庙的神力圈,以至于这个神力圈范围仍旧是乡间最稳定的村界认同方式。在乡村范围内的庙宇、祠堂、古建筑遗存,依然是文化治理在物态层面最重要的表征。所以当国家希望建构自己的文化秩序植入乡村时,很难用一种整齐划一的方式以硬性规定执行,而是以一种比较宽泛而具有弹性操作空间的指导性话语规范基层政权的操作。如中央对于基层物态层面文化治理的指导意见“系统梳理传统文化资源,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来”。29它不曾有明确的指针,关键词仅是要让这些文化资源“活”起来。

但是在基层政权的实践中,笔者发现这个“活”字被操作化了,而背后的互构策略可以简要地概括为“空间再造与平行表征”。一方面,通过对原有的传统空间进行结构改造,在不破坏既有“空间表现”的前提下,引入基层政权的审美偏好,通过这样的“空间实践” 既较好地维系了传统的情感,又植入了现代意蕴的国家叙事,使得“空间再现”成为可能。30另一方面是平行表征,31即在空间布展中存在着基层政权与民间社会两套书写体系平行存在的画面,它们互相交织又保持着一定的距离,既产生互动,又故意有所区隔。32在浙江、江苏等地区普遍存在的古村落维护,农村文化礼堂的建设,寺庙-博物馆改造、乡贤馆与乡贤长廊的营造等都体现了这种“空间再造与平行表征”的互构策略。

简要介绍一个位处于浙江南浔的案例,关于乡贤馆与乡贤长廊的营造。在这个案例中,基层政权首先在反复考察后最终遴选了一个原有的文化遗址——积川书塾作为其乡贤馆的母体进行改造,这当中既有尊重当地“崇文重教”传统与保护农业文化遗产的意图,又有因袭传统,保留当地居民对于地方性资源的情感诉求的考量。其次,在商定乡贤馆人员布展的时候组成了一个小组,具体由七人组成,区统战部长、镇统战委员与组织委员;村里四人,现任村书记、前任村书记、前任村副书记和文保员。从人员构成上看基本均衡,代表基层政权的三人,民间社会的三人,现任村书记类似中间桥梁作用的个体存在。当时最具争议的焦点是“古贤”的特殊政治身份人物的取舍,以及对于“今贤”的数量构成两方面。最终双方达成了一个妥协的结果,实际上形构了一套基层政权与民间社会的平行表征。乡贤馆与乡贤长廊之所以成为基层政权与民间社会互构的场所,是由于其丰富的在地性与亲近性,在汇聚地方情感与文化认同上确实与国家一厢情愿的文化灌输不同,乡贤馆与乡贤榜的进与不进,看似基层政权一锤定音的行政干预,实则还有在程序、推荐书、个人小传等目的、逻辑、策略上的较量。

2.行为:“征用”与“在场”

另一项在基层普遍实践的文化治理是行为方面,主要包括传统节庆以及民风民俗的复兴。国家层面,中央文明办于2007年开始开设一个专栏“我们的节日”,划定了“春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳”七个重要的传统节日作为国家节庆的代表,每年给予指导手册,框定主题与内容。这可以说是对于“洋节泛滥”的一种回应,也能从“我们”一词中看出,区分“他者”的国家认同需要。但是当这一政策转入基层、特别是农村地带时,它同样又开始面临之前的在地化与互构的问题。国家层面对于地方传统节庆的表述,大致围绕依托它组织开展群众性主题实践活动展开,主要的意图是增进道德情感、丰富道德体验,并使传统的节庆礼仪符合现代文明的要求,即有一些移风易俗的味道。33

但是基层的实践更丰富与生动得多,在观察诸多的地方节庆中,笔者认为有两种互构策略为最多使用,一为“征用”,即基层政权主动地介入到民间节庆仪式中去,特别是那种民间资本运作的较成熟的类型。一方面通过征用,以极低的成本,穿透社会塑造国家的文化秩序,另一方面通过主动汲取传统资源,服务于现代化的目标,特别是获得地方节庆所蕴含的经济价值。二为“在场”,即民间社会也会巧妙引入基层政权,引入国家符号为其服务。这也体现在两方面,一方面接纳国家符号,有利于本土的节庆与民俗活动更好的发展;另一方面,国家的在场成为基层政权与民间社会交流互动的一个重要场合。按照Ahern的观点,民间仪式是一种学习的游戏,它教人如何与权力拥有者交流。34

简要介绍一个案例,它是处于相邻两个县区的两个节庆仪式,考虑到可对比性,放在一起讲述。一个是吴兴的“蚕花娘娘节”,另一个是南浔的“鱼文化节”。它们分别代表了基层政权主导下的“传统复兴”与本土民间资本运作下的“传统创造”。鱼文化节为民间资本运作的节庆,自创办以来已十余届,2017年开始基层政权介入,这种介入并非被动,而是创造性的。宣传部门开始规划“鱼文化节”的主题,并与国家乡村振兴战略与环境保护政策相联系。2018年鱼文化节的主题即定为“振兴乡村,利用厚生;鱼桑文化,天人合一”。而“蚕花娘娘节”则一直作为政府主导下的节庆仪式,在它的开展中经贸洽谈会与招商引资工作成为最重要的一环。同样还值得注意的是,不管是“鱼文化节”还是“蚕花娘娘节”,在祈福还愿环节,都体现了一种基层政权与民间社会的互动,对神的叙述,往往转化为村民或地方精英与基层政权之间的交流与沟通,甚至这种期许与责问成了检验地方政府治理效用的晴雨表。

3.制度:传统形塑与引导规范

第三类是乡村的制度领域,乡村的制度不同于城市或者国家话语中的制度,如果说城市的制度更倾向于正式的规范,那么乡村的制度则更倾向于非正式的约束。它的制度可能隐藏在了人们行为的背后,犹如阎云翔所称的农村社会的“有序而又非制度化”。35它的有序在于村民们的行动自有一套 “非正式的约束”,36亦或者如费孝通所言的“礼治传统”。37所以乡村的制度主要包括一些乡约、礼仪以及一些基于传统的非正式约束等。

在这类领域的互构策略,主要包括两方面:传统形塑与引导规范。所谓传统形塑,是指以农村的传统作为形塑的对象,以这些不成文的约束为底版,抽象归纳出衔接国家审美的正式文本,如把口耳相传的宗规族约提炼为新时代的村规民约,把体现传统家学渊源的格言警句,构建为现代意义的家风家训,把农村虽不成文,但行事照旧的非正式约束,化约为乡村礼仪读本。所谓引导规范,是指在建构这些正式文本时,基层政权往往会提供一个标准化模版,框定基本范畴,但是又会给予弹性空间因地制宜,即在国家允许的框架内重新塑造自己的地方性规范。

介绍的案例来源于路桥的“乡村十礼”建设。路桥案例之所以典型是因为它把农村非正式约束形成了正式文本,并且这个变迁过程很好地体现了互构策略的演进。村礼最初的形成背景在于浙江省的“农村文化礼堂”建设,这是一个自上而下的政策执行,但是碰到一个问题,礼堂礼堂,只有“堂”而没有“礼”,这时为了实现礼堂“建、管、用、育”一体,以及让村民参与其中,基层政权探索了一条形塑传统的路子,开始了村礼1.0版本,主要取材于反映当地特色的一些非正式规范,最后“文本化”了人生五礼:婴儿周岁礼、儿童开蒙礼、成人礼、新婚礼和拜寿礼。但是这只是第一步,互构的核心要义在于基层政权与民间社会有一个慢慢磨合,各自创变的过程。村礼2.0起始于社会主义核心价值观建设,为了凸显乡村规范中的国家象征,村礼中又加入了社会五礼:祈福迎新礼、重阳敬老礼、新兵壮行礼、村干部就职礼、尊宪守法礼。在后五礼中,基层政权的元素更凸显,并有一种将传统文化与核心价值观相结合,将礼俗传统国家化的雄心。

4.观念:话语重塑与剧本呈现

最后一类文化治理的领域在于农村根深蒂固的观念范畴。民间社会自有一套逻辑自洽的观念体系,普遍存在的宗族观念、孝亲思想,以及对于祖先的崇拜,对于民间神的信仰。观念作为“某者对事物主客观认识的系统化集合”,很难轻易改变。故此才会发生沸沸扬扬的“江西抢棺材事件”,也有浙江多年前的拆庙宇引起的社会波动。所以在面对这些观念治理时,往往柔性手段比刚性手段更能起到好的治理效果。尊重传统、敬畏传统似乎更能发挥好的效果。

在具体实践中,观念领域的互构策略主要体现在话语重塑与剧本呈现。所谓话语重塑,即将之前形构观念的一套话语体系,进行适当的改造,用一套体现现代价值观的话语重新塑造。它基于两方面的认知,一方面观念并不是永恒不变的,它在不断流变的过程中,所以改造成为可能;另一方面观念依靠话语、叙述来延续,因为“人类有一种以象征方式表达经验的倾向”38,从最早的口耳相传到神话叙事,都依靠故事性延续意义系统。所以基层政权通过重新塑造故事,更有可能穿透社会实现有效治理。浙江温岭地区的“一庙一故事”可以说正体现了这点。而所谓剧本呈现则是指在重塑话语过程中的一种手段,即通过一种戏剧性的呈现,将幕后的思想通过剧本控制的形式投射到前台。如浙江地区经常举办的“村晚”,会以当地传统特色的小品、快板、舞蹈的形式呈现文明新风尚,试图重塑村民的观念认知,又如街头漫画形式呈现的核心价值观,扑克牌游戏类型的宣传垃圾分类等。39

介绍的案例来自温岭,位于宗族与宗教观念皆强盛的浙南农村。既然传统治理中对于宗教场所的严控与封堵都无法改变普通民众的观念,甚至引起很大的反弹,当地基层政权就试图通过另一种途径与民间社会产生连结。用官方的话语就是“如何让庙宇背后承载的正能量故事在乡土社会生根发芽,焕发新活力,传播符合社会主义核心价值观的正能量,成为一项很有意义的工作”。40这就有了温岭的“一庙一故事”建设。基层政权在推动建设的过程中,主动地汲取了民间社会的力量,将这些民间信仰场所的史事纪实、故事传说、历史文物以及非物质文化遗产等“故事性元素”采集,最终确定了“保境安民、救死扶伤、济贫帮困、惩恶扬善”四大类目六十余个故事。“一庙一故事,展现人间真善美”“读懂温岭,记住乡愁”。

总结一下,基层政权与民间社会的互构主要从四方面展开:①1物态:空间再造与平行表征;②2行为:“征用”与“在场”;③制度:引导规范与形塑传统;④观念:话语重塑与剧本呈现。具体的策略与典型案例见表1。

(二)文化治理在乡村的演化

基层政权与民间社会的互构看似一帆风顺,但其实并非如此。适应性治理很重要的一个特征是存在着大量的务实而试错性质的实践,各地方的传统多样,而行动者往往只有一个框架性的蓝本,而无路线图式的指引,需要不断调适最终达到平衡状态。所以它的发展过程是动态变化的,有一些互构可能已经呈现耦合的迹象,有了较好的良性互动,如复兴的地方传统节庆,乡贤文化的空间再造,对乡约礼仪的引导规范以及对民间信仰的话语重塑等。还有一些如共享祠堂、联合土地庙、博物馆-寺庙神道体系、佛寺-养老综合体等则存在着一定的变异,还需要不断观察,并存在进一步调试与适应的过程。

1.耦合

耦合取自物理学上的一个概念意指两个或两个以上的体系或者两种运动形式间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。它被广泛地借用到政治学、社会学等学科,它的巧妙之处在于两个系统之间可以“彼此影响以至联合”。比如本文语境下的国家文化系统与世俗文化系统。

观察基层政权与民间社会的互构策略与实践,那些耦合了的案例往往有两方面的原因,一方面基层政权有足够的自主性,可以在政策框定的范围内自主地选择可行的措施,并且能够广泛汲取多样化的地方传统,作出较灵活的投入与反应。另一方面是民间社会的传统被这些策略所激发,给予了正反馈,使得这种互构可以持续进行,这又和一定的时序与时机有关。41

如在江浙地区对于乡贤文化的挖掘,各种价值千万的乡贤馆拔地而起,新乡贤组织遍地开花参与到各类基层治理中去。这当然与江浙地区基层政权有足够的自主性,并主动的构建有相当大的关系,但是如果没有中国人固有的“脸面”观,没有基于荣誉与尊严的精神追求,恐怕乡贤文化也很难发挥作用。42同样的如果没有江浙地区壮大的集体经济,有能人治村的传统,似乎也很难维系。43再如复兴的传统节庆,如之前案例描绘中的“蚕花娘娘节”与“鱼文化节”,不管是基层政府的征用还是国家的在场看似都是自上而下的主导,但是如果没有近年来江浙地区农村精英回流的持续,就不会有本土权威树立的需求,也鲜见乡村精英借用节庆达到社会网络巩固的努力了,甚至于获得地方节庆所蕴含的经济价值,也是基层政权与民间社会的共生利益关系。最后如民间信仰被国家话语重塑,成为蕴含道德意义的载体。它的耦合也可能与经济发展之后,人们对于终极意义的追求更迫切了有关。所有的耦合案例看似都是顺势而为。

2.变异

互构的演化可能耦合,也可能产生变异。变异主要用在生物学意义上子代与亲代的差异,而在此处可以认为是一种政策执行在基层社会的意外结果。有时“无心插柳柳成荫”有时也会“好心办坏事”。

文化治理不同于经济领域、政治领域的治理,如果说在这些领域基层政权需要穿透的社会是一块平面镜的话,那么在文化领域则是一块三角棱镜,它可能产生折射、衍射,甚至反射。正如前文的逻辑所言,中国的民间传统社会依然强大,国家能力不足以不经过社会就贯彻下去。这就必然导致了文化治理在乡村表现为基层政权与民间社会的互构,互构则意味着双方力量都不至于强大到可以“直抒胸臆”,而是一个相互妥协的产物,这就为共享祠堂,联合土地庙,博物馆-寺庙神道体系,佛寺-养老综合体等另类文化建构的产生提供了空间。

“共享祠堂”的出现打破了大家对于传统单姓宗族的固有看法,觉得新奇之余是更深的思考,它的存在可以说是互构妥协的典型产物,一方面由于用地指标紧张故而推进中心村建设,由此农民集中居住,居住环境的改变,村民缺乏了办白事的地方,也没有祖先崇拜的场所。另一方面基层政权希望保护宗族文化,但是不能过度占用耕地,于是妥协的产物是把单姓宗祠集中于一处,同时它除了要有古典意义上的崇拜与互助功能外,还必须要有现代意义上的公共服务功能:白事场地、临终关怀等。44

“联合土地庙”可以说是合村并居之后反映“乡土韧性”的又一证据。村的合并固然有村集体经济的重新分割与整合,村务工作重组等考量,但是还有一个无法轻视的问题是精神信仰领域的统合。文化治理需要面对它,“联合土地庙”应是基层政权与民间社会互构妥协的结果,他们形制统一,符合国家审美需求,但是并村的村民不会去邻村的土地庙朝拜,现实的地界消失了,心理上的地界还在。它带来了一个新问题,被重新整合的大行政村,诸“神力圈”重叠交织,45如何再来界定“地界性”或者“群体边界”,没有边界哪来的共同体?可能这是杜赞奇当时还未碰到的新问题。46

博物馆-寺庙神道体系的建构,似乎表明基层政权对于“剧本控制”的强烈愿望。基层政权支持纪念和宣传儒家传统文化中的道德典范,但同时也坚持拒斥神秘主义和实际崇拜的科学至上原则。而佛寺-养老综合体,依然可以看到基层政权对于文化治理的溢出效应的诉求,除了传统功能的维护,还需要增添农村公共服务的职能。凡此种种,皆可认为是一种基层政权与民间社会在互构过程中的僵持与妥协,尚需不断观察,并存在进一步调试与适应的过程。

四、结论与讨论

本文虽然主要关注的是农村文化治理中基层政权与民间社会的互构,以及由此而产生的各类互构的策略。但是文章背后的逻辑是想通过农村文化治理这一场域,窥探国家-社会关系在中国的实际,以及国家如何穿透社会实现自己意志的过程。

为了实现这个目的,本文挑选了农村文化领域,之所以选择这个领域,是因为如果在经济领域基层政权需要穿透的社会是一块平面镜的话,那么在文化领域则是一块三角棱镜,它可能产生折射、衍射,甚至反射,它的复杂性使它更具有典型性。现实经验层面,农村确实也存在着这样那样的另类文化建构,共享祠堂,联合土地庙,博物馆-寺庙神道体系,佛寺-养老综合体等,为什么会有这样的东西存在?原因即国家如果要穿透一个强民间传统社会的话,穿透就意味着妥协、互构以及不断的调试。

具体论述方面本文分了三部分,第一部分介绍了农村文化治理的三重逻辑:正是由于中国语境下的“强国家-强社会”形态,以及国家文化体系与世俗文化体系的分野,导致了文化治理在乡村表现为基层政权与民间社会的互构,而在这种互构的过程中,双方不断的适应与调试最终引发了耦合与变异,导致了这种既有正统文化形塑,又有另类文化建构的存在。第二部分介绍了这种互构的策略及其演化,也即国家如何穿透社会的过程,主要论述了四种类型:物态层面的空间再造与平行表征;行为层面的“征用”与“在场”;制度层面的引导规范与形塑传统;观念层面的话语重塑与剧本呈现。最后部分介绍了这些策略的演化状况,并对这些相互妥协的产物做了简要的分析。

民间社会永远比人们想象的更丰富一些。周雪光描绘了中国国家治理逻辑的三个线索:“委托-代理”“正式与非正式”“名与实”,人们不一定完全同意这三个线索就可囊括所有逻辑,但是其背后的思路还是值得深思:就算是皇朝时代,中央集权如此发达,中央还是需要与地方分享权力,实现有效的统治。因为漫长的行政链条意味着需要代理,而代理就要在地实践,就有自由裁量,就要实现政策执行过程中灵活性的“有效治理”意义。47再如孔飞力在《叫魂》中遥远的回响,君主依然需要“事件”去形塑制度内部的利益,社会并不是这么容易被穿透。48很难说皇朝时代有多大的理性去设计了这样的制度架构与政策实践,更多地是在不同应对策略试错竞争中,通过优胜劣汰发展起来的,但是这构成了中国随后制度安排与治理机制的基础。过去的历史是未来的起点,也是新时代国家治理体系与能力提升的前置条件,面对充满韧性的基层社会,需要我们不断地去总结各地的经验,走一条符合中国实际的道路。

注释:

1 Elizabeth J.Perry,Anyuan:Mining China’s Revolutionary Tradition,Berkeley:University of California Press 2012 ,pp.1-24.

2 Elizabeth J.Perry,Cultural Governance in Contemporary China:“Re-Orienting” Party Propaganda,Harvard-Yenching Institute Working Paper Series ,2013,pp.1-29.

3(1)卢晖临:《村庄的未来——来自田野的观察和思考》,《学海》,2019年第1期

4(2)Denise Y.HO,Museum,from Afterlives of Chinese Communism:Political Concepts from Mao to Xi,Edited by Christian Sorace,Ivan Franceschini,and Nicholas Loubere ,ANU Press and Verso Books 2019,pp.141-148.

5(3)詹姆斯·C·斯科特:《国家视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,社会科学文献出版社2017年版,第1-7页。

6(4)乔尔·S·米格代尔:《社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成》,李杨等译,江苏人民出版社2013年版,第43-49页。

7(5)罗伯特·芮德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王莹译,中国社会科学出版社2013年版,第90-131页。

8(6)迈克尔·曼:《社会权力的来源(第二卷):阶级和民族国家的兴起》,陈海宏等译,上海世纪出版集团,2015年版,第167-199页。

9(7)对这方面的研究,始于福特基金会50年代末期六十年代初期创立的“当代中国研究”资助项目,1993年Modern China在第二期刊登了一组关于“中国公共领域和公民社会”为讨论主题的文章,1997年张静主编了《国家与社会》,这一时期可以说是“国家-社会”研究最鼎盛阶段。

10(8)赵文词(Richard Madsen):《五代美国社会学者对中国国家与社会关系的研究》,转自涂肇庆、林益民主编,《改革开放与中国社会:西方社会学文献述评》,牛津大学出版社1999年版,第35-50页。

11(9)邓正来:《国家与社会》,转自张静主编,《国家与社会》,浙江人民出版社1997年版,第263-303页;郑卫东:《国家与社会框架下的中国乡村研究综述》,《中国农村观察》,2005年第2期。

12(10)甘阳:《“民间社会”概念批判》,转自张静主编,《国家与社会》,浙江人民出版社1997年版,第24-36页;季卫东:《批评者的千虑与一失》,转自张静主编,《国家与社会》,浙江人民出版社1997年版,第36-42页。

13(11)理想的类型学划分有化约主义的风险,此处仅为比较直观与通俗的表达,故此建立起这个类型学划分。

14(12)乔尔·S·米格代尔:《社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成》,李杨等译,江苏人民出版社2013年版,第43-49页。

15(13)保界庙,一般是一村一庙,类似于土地庙,它的神力圈范围往往仅限于这个村的范围。它也是乡间最稳定的村界认同方式,庙界其实就是村界,“村民”—“地界神(保界神)”,其实形成了一种“供养”—“神佑”的契约关系。

16(14)此处的强国家主要指强国家能力,关于国家能力的论述可参见王绍光、胡鞍钢的《中国国家能力报告》,其认为国家能力指国家将自己的意志、目标转化为现实的能力。以及弗朗西斯·福山的《国家建构:21世纪的国家治理与世界秩序》中关于国家力量的强弱与国家职能范围共同组成的坐标轴。

17(15)新时代文明实践中心建设自2018年8月开始,首先在北京、浙江等12个省(市)的50个县(市、区)试点,2019年后扩展为500个县(市、区)试点,2020年浙江等多省市,已将建构覆盖县乡村三级的新时代文明实践体系纳入十四五规划。新时代文明实践中心建设的主要目标是:改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

18(16)罗伯特·芮德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王莹译,中国社会科学出版社2013年版,第95-109页。

19(17)关于国家文化与世俗文化的更详尽论述可参见顾颉刚的《圣贤文化与大众文化》,以及Wang-tsit Chan的Religious Trends in Modern China (New York:Columbia University press,1953),他在文中的一个比喻,非常形象地说明了国家文化体系与世俗文化体系的差异:不应该把中国流行的宗教分为儒、佛、道三家。应当把存在于中国的宗教只分为两家,即“老百姓信的宗教”和“受过教育的人们信的宗教”这两家。

20(18)关于威权性权力与弥散性权力的理论论述,可详见于迈克尔·曼的《社会权力的来源(第二卷)》,他认为社会政体结构的权力组织有三个形式特征和四种基质,其中一对特质即威权性与弥散性。所谓威权性权力包含着由一个运作者意志命令和部下的自觉服从。弥散性权力则不直接由命令实施。它以相对自发的、不自觉的和无中心的方式扩散。人们会投入行动,但不是因为某个人或组织的命令。

21(19)景跃进:《中国农村基层治理的逻辑转换——国家与乡村社会关系的再思考》,《治理研究》,2018年第1期。

22(20)卢晖临:《村庄的未来——来自田野的观察和思考》,《学海》,2019年第1期

23(21)高丙中:《民间的仪式与国家的在场》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2001年第1期。

24(22)对于文化体系的子概念,也有学者认为应包括三部分:语言与阐释(意义、符号、修辞、表征),社会身份(意识形态、主体性、身体),知识(心灵、审美、空间、时间、技术)。丹尼·卡瓦拉罗:《文化理论关键词》,张卫东等译,江苏人民出版社2013年版,第1-5页。

25(23)刘永华:《礼仪下乡——明代以降闽西四保的礼仪变革与社会转型》,三联书店出版社2019年版,第12-34页。

26(24)Jean C.Oi,Rural China Takes Off,University of California Press,1999,pp.23-34;Elizabeth J.Perry,Cultural Governance in Contemporary China:“Re-Orienting” Party Propaganda,Harvard-Yenching Institute Working Paper Series ,2013,pp.215-228;Yuen Yuen Ang,How China Escaped the Poverty Trap,Cornell University Press,2016,pp.11-35.

27(25)Heilmann,Sebastian and Elizabeth J.Perry,eds.,Mao’s Invisible Hand:The Foundations of Adaptive Governance in China ,Cambridge,Mass.:Harvard University Press,2011,pp.1-26.

28(26)Jean C.Oi,Zouping Revisited:Adaptive Governance in a Chinese County,Standford University Press,2018,pp.1-32.

29(27)中共中央宣传部:《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,人民出版社2019年版,第144-148页。

30(28)亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海人民出版社2015年版,第17-33页。

31(29)所谓表征是指可以指代某种东西的符号或信号,即某一事物缺席时,它代表该事物。在地方实践中,空间布展往往通过一些符号或象征,同时表现了基层政权与民间社会的存在。

32(30)Patricia M.Thornton Disciplining The State:Virtue,Violence,and State-Making in Modern China,Boston:Harvard University Press 2007,pp.134-145.

33(31)《新时代公民道德建设实施纲要》中指出“充分利用重要传统节日、重大节庆和纪念日,组织开展群众性主题实践活动,丰富道德体验、增进道德情感。研究制定继承中华优秀传统、适应现代文明要求的社会礼仪、服装服饰、文明用语规范,引导人们重礼节、讲礼貌。”

34(32)Ahern Emily Martin Chinese Ritual and Politics,Cambridge University Press,1981,pp.23-56.

35(33)阎云翔:《礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》,李放春译,上海人民出版2017年版,第1-5页。

36(34)道格拉斯·C·诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,杭行译,上海三联书店2014年版,第1-25页。

37(35)费孝通:《乡土中国》,人民出版社2015年版,第78-91页。

38(36)丹尼·卡瓦拉罗:《文化理论关键词》,张卫东等译,江苏人民出版社2013年版,第23页。

39(37)如在浙江埭溪,即通过当地的传统快板形式,宣讲垃圾分类,革除农村旧习俗。“打竹板,台前站,来段表演大家看/今天不把别的谈,单说分类与低碳/垃圾分类很必要,它的好处真不少/分类知识想知道,我说你听要记牢/回收垃圾分四类,每个种类要熟背/易腐垃圾真的好,稍作处理都是宝/饭后动手别忘掉,增加能源减消耗……共同践行齐步跑,齐步跑。”

40(38)一庙一故事编委会:《一庙一故事》,宗教文化出版社2019年版,第1页。

41(39)保罗·皮尔逊:《时间中的政治:历史制度与社会分析》,黎汉基等译,江苏人民出版社2014年版,第45-67页。

42(40)姜亦炜、吴坚、晏志鑫:《荣誉与尊严:乡村振兴中的基层荣誉体系建设——基于浙江省新乡贤组织的调研》,《浙江学刊》,2019年第4期。

43(41)姜亦炜:《政治影响力与制度生成——新乡贤组织的演生及其类型学》,《中国农村观察》,2020年第3期。

44(42)肖唐镖:《村治中的宗族:对九个村的调查与研究》,上海书店出版社2001年版,第16-111页。

45(43)按照杜赞奇的理解,从人类学的“地界性”来看,村的界限不是由该群体的功能需要——如市场活动所界定的,而是由一个早已存在的区域界限——如一座庙宇的“神力圈”,而圈外人可能并不信奉该庙中的神灵——所界定。

46(44)杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1924年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2010年版,第159-179页。

47(45)周雪光:《从“黄宗羲定律”到帝国逻辑:中国国家治理逻辑的历史线索》,《开放时代》,2014年第4期。

48(46)孔飞力:《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》,上海三联书店2018年版,第273-274页。