作者:廖青虎 陈 通 孙 钰 王威龙 责任编辑:网络部 信息来源:《北京理工大学学报(社会科学版)》第23卷1期 发布时间:2021-01-13 浏览次数: 2105次

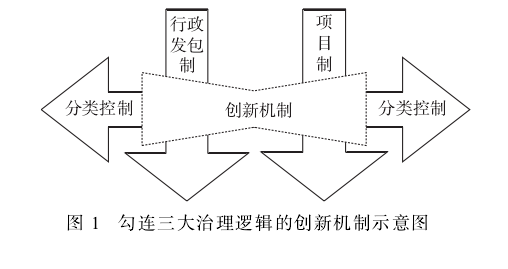

【摘 要】新时代乡村文化治理亟需安排一个创新机制,以勾连三大纵横治理逻辑,破解乡村文化治理的悬浮化困境。在乡村调研基础上,根据控制权理论提出控制权共享制作为勾连三大纵横治理逻辑的创新机制,通过一个整合性理论框架和多案例比较分析解读控制权共享制,并总结其规律性特征。研究结果表明:(1)控制权共享制,是由乡镇政府让渡部分乡村文化控制权给文化能人、新乡贤等控制权代理人,由乡镇政府与控制权代理人共享乡村文化控制权力的创新机制。(2)整合性理论框架分析显示,控制权共享制产生的根源是乡村文化治理的扁平化结构,其形成了“乡镇政府 控制权代理人”的形式,纵向勾通行政发包制、项目制和乡村社会的联系,横向连接各类功能性组织以形成乡村文化治理分类控制体系,且在乡村实践中具有四种外在形式。(3)多案例比较分析显示,控制权共享制有利于破解乡村文化悬浮化困境,其内在特征呈现“中心—外围”规律,但存在共享深度不够、合法性存疑的问题。(4)从扩大共享深度、提高规范性两方面提出了保障对策。

【关键词】控制权共享制;乡村文化治理;三大治理逻辑;创新机制

乡村文化治理是以乡镇政府为主体,以文化的资源、价值体系、行为规范等介入到乡村社会治理的过程。乡村文化治理是国家治理体系的组成部分,新时代国家治理体系和治理能力现代化建设步入新境界,三大治理逻辑深度介入乡村文化治理:纵向的行政发包制[1]1,中央政府通过“从上到下”科层制派发文化资源;横向的分类控制机制[2]285-289,融合各类社会组织的专业优势,通过横向合作形成乡村文化治理的分类控制体系;纵向的项目制[3]113,国家文化和旅游部绕开传统科层制,以具体项目将增量文化资源直接下沉到乡镇。在倒金字塔国家治理体系下,三大治理逻辑的“千条线”要靠乡镇政府的“一根针”完成。而乡村文化治理的碎片化与“现场主义”特征[4],决定了乡镇政府无力勾连三大逻辑,乡村文化治理最终只能“悬浮”在乡镇政府的会议传达、表格填写等文本性表达上。新时代乡村文化治理的核心问题,在于设计一个强有力的创新机制(如图1所示),以勾连三大治理逻辑。

通过前期乡村调研,根据周雪光和练宏[5]的控制权理论,本文提出乡村文化治理的创新机制−控制权共享制,通过一个整合性理论框架予以解析,并以多案例比较分析验证该理论框架、总结其规律性特征。

一、文献综述

新时代中国乡村文化治理遵循三大逻辑。

1.行政发包制。在“政治承包制”[6]50基础上,周黎安[1]2提出了行政发包制:在“中央—地方政府—基层政府单位”科层制链式结构中,上级政府凭借行政隶属权威对下级政府“发包”行政任务,以“收入分成”激励下级政府完成“分包”任务并努力获得“发包合同”以外更多的“控制权”。周光[5]75使用控制权理论解释行政发包与承包的“黑箱”过程,提出控制权自上而下的“发包”是逐级递减的,行政任务是逐级递增的,基层政府单位的行政任务最重,可寻找控制权代理人共享基层事务治理权力。文化体现软实力,无法执行行政发包制的“收入分成”激励,因此行政发包制在乡村文化领域演变为兜底治理[7]。王文龙[8]认为“兜底”是乡村文化治理的突出现象。经梳理,乡村文化兜底治理表现为两种形式:一是属地兜底,强调乡镇政府作为基层政府单位的兜底责任[9];二是党组织兜底,在遇到无法落实到具体责任主体的文化任务时,乡镇党委承担最终兜底责任[10-11]:县市是一线指挥部、乡镇党委是龙头。总之,作为行政发包制的派生机制,乡村文化兜底治理既具有行政发包压力强化的特点,但又缺乏“收入分成”激励,这使乡镇在乡村文化治理上缺乏建设驱动力,只是为了应付上级考核。

2.分类控制机制。分类控制理论起源于金耀基[12]98-100的“行政吸纳政治”理论:香港政府将社会精英的专业观点吸纳进政府行政决策中。康晓光[2]285结合中国行政体系的特点指出:中国的吸纳性体制已超越“行政吸纳政治”的范畴,深入到“行政吸纳社会”的层面,并呈现出国家对社会分类控制的特征[13-14]:国家吸收工人、农民、青年以及妇女组织等功能组织参与行政决策,了解不同行业的社会需求、压力采取措施实施分类控制[2]286,其核心是政府与社会的横向合作。然而中国乡村各类功能性组织数量有限,乡镇文化站是乡村文化“吸纳社会”的“中间组织”[15],分类控制在乡村文化治理中派生为“乡镇文化站 功能性组织”的合作治理。乡镇文化站接受乡镇政府、地方文化管理部门的“双头领导”[16-17],并通过地方文化管理部门,与工农青妇等功能性组织一起,共同构成了乡村文化的全覆盖吸纳机制。但伴随着中国行政体制改革的深入,2013年开始中国大部分乡镇文化站并入了乡镇综合服务科,与农技、水利等实施综合办公。这使乡镇文化站的“吸纳作用”名存实亡[18-19],乡村文化治理的分类控制体系无法形成。

3.项目制。渠敬东[3]115提出,中国的项目制不单指项目的运行过程或管理制度,也是一种将中央政府和社会各专业领域统合在一起的治理机制。项目制遵循“专项专款”原则,绕开传统科层制,将资源直接下沉到基层[20]。项目制为乡镇政府文化治理提供了增量文化资源[21];将国家文化意志与资源下达到基层,丰富了国家文化治理的条线管理思维[22];同时,由于采用“一事一议”和“专项专款”的方式,项目制可在短时间内集聚有效资源,起到“率先垂范”作用[23]。但是,文化项目制的目标明确、技术考核标准严格,而乡镇政府缺乏专业文化管理人员,很难通过项目制的考核,也就无法获得项目制的经费。

文献综述表明,现有关于乡村文化治理的研究集中在行政发包制、分类控制以及项目制上,相应的乡村文化治理实践也遵循这三大逻辑。而新时代中国乡村文化治理却被“文化治理源日益增加而乡村文化日益贫瘠”的悖论所困扰:各级政府下沉到乡村的文化增量资源不断增加,但乡村文化却日益贫瘠,文化建设长期“悬浮”于乡镇政府的文本考核与会议传达上,甚至部分乡村出现了邪教、封建迷信等改革回转现象。其主要原因在于理论研究者和实践者都忽略了三大纵横治理逻辑在乡村的勾连问题。2019年1月开始,笔者所在的研究团队走访调研了天津、河北、山西以及河南等九个省(直辖市)45个乡镇。乡村调研中发现,部分乡镇因地制宜地选择文化能人、新乡贤等作为乡镇政府的代理人,与乡镇政府共享乡村文化控制权,起到了勾连三大治理逻辑的作用,舒缓了乡村文化治理张力。一些学者对此进行了理论提升,例如:陈通等[24]提出公共数字平台为文化治理的代理人、王文彬[25]提出了“文化能人管文化”模式、曾天雄和曾鹰[26]提出了“新乡贤管文化”。但这些研究多为个案分析,且将乡镇政府与代理人之间的“共享”定义为分类控制理论中的合作治理。笔者的前期乡村调研发现:一方面,文化能人等代理人不是功能性组织,无法与乡镇政府实现合作治理;另一方面,乡镇政府与代理人之间是“共享”乡村文化控制权力的关系,这是行政发包制理论中周雪光[5]70关于基层政府单位让渡控制权理论的延伸。依据周雪光[5]70的控制权理论,本文称乡镇政府与代理人共享乡村文化控制权的实践为−“控制权共享制”,其是由乡镇政府让渡部分乡村文化控制权给文化能人、新乡贤等控制权代理人,由乡镇政府与控制权代理人共享乡村文化控制权力的创新机制。

二、乡村文化治理的控制权共享制:一个整合性理论分析框架

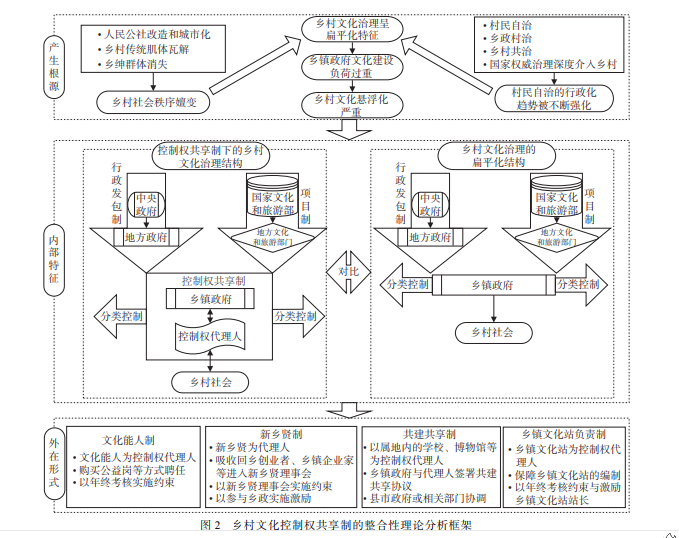

作为勾连三大纵横治理逻辑的创新机制,控制权共享制在乡村实践中表现形式各异,需用整合性思维对其进行理论解读,本文按照“产生根源−内部特征−外在形式”三维度整合性理论框架予以解析,如图2所示。

(一)控制权共享制的产生根源:乡村文化治理的扁平化结构

“皇权不下县,县下惟宗族”是中国传统乡村治理的特色[27]。乡绅作为中国传统政治中极重要的人物,是传统乡村文化治理的代理人,其遵循“自下而上”的治理逻辑,牢牢把持着传统乡村的文化控制权,其效力甚至可与乡官抗衡。中华人民共和国成立后,经过人民公社改造和城市化浪潮,传统乡村的肌体开始瓦解,乡绅群体土崩瓦解[28]。而乡村治理在历经村民自治、乡政村治以及乡村共治更替后,新时代国家治理体系深度介入乡村,村民自治的行政化趋势被不断强化[29]。最终,乡村文化的控制权被乡镇政府所掌握,乡村文化治理结构由“乡村社会−乡绅/村民自治体−乡官”,转化为“乡村社会−乡镇政府”,呈现明显的扁平化特征。失去了民间代理人后,扁平化结构下的乡镇政府直接承担文化建设负荷,加上三大治理逻辑下乡村文化治理收入分成激励弱化与压力强化的双重特征,乡村政府只能通过会议传达、表格填写等落实文化治理。新时代的乡镇政府亟需民间代理人,以改善乡村文化治理扁平化结构,缓冲乡镇政府压力,勾连三大治理逻辑。

(二)控制权共享制的内在特征:勾连

控制权共享制内在特征为勾连作用:纵向勾通、横向连接。

1.控制权共享制在纵向上勾通了行政发包制、项目制与乡村社会的联系,形成了图2“内部特征”模块左图的“行政发包制 项目制↔乡镇政府 控制权代理人↔乡村社会”链式结构,改善了“乡镇政府→乡村社会”的扁平化结构(图2“内部特征”模块右图),使其朝着纵列式结构发展,促进了行政发包制和项目制的文化资源下沉到乡村。与乡村文化治理的扁平化结构相比,控制权共享制利用控制权代理人在乡村社会丰富的社会资本,替代传统乡绅或村民自治体起到缓冲作用,乡村文化控制权明显下移,疏解了乡镇政府的文化建设负荷。

2. 控制权共享制在横向上连接了各类功能性组织与乡村社会,形成了图2“内部特征”模块左图的“分类控制↔乡镇政府 控制权代理人↔分类控制”的横向合作关系,乡镇政府利用控制权代理人的专业优势、社会资源,有助于吸引文化院团和各类行业协会等功能性组织对乡村文化的指导,有利于乡村文化横向分类控制体系的形成。总之,控制权共享制通过内在“乡镇政府 控制权代理人”结构,可勾连行政发包制、分类控制以及项目制,使国家文化治理逻辑下沉到乡村社会,避免悬浮化,这超越了三大治理逻辑的文本规定和运作机制。

(三)控制权共享制的外在形式

结合笔者的乡村调研,控制权共享制外在形式可分为四种(如图2的“外在形式”模块所示)。

1.文化能人制:十九大提出文化自信论题后,各基层政府单位开始挖掘具备文艺知识、扎根群众、有一定组织能力和宣传水平的文化能人。一些乡镇政府通过购买公益岗等手段,聘任文化能人为乡村文化控制权代理人,利用文化能人的文化技能开展文化工作,并以年终考核实现约束与激励。

2.新乡贤制:新乡贤的概念是2017年第十三届中国农村发展论坛提出的,新乡贤以回乡创业者、乡镇企业家等为主,其在乡村具有深厚的社会资本。近几年许多县市成立了新乡贤理事会,乡镇政府则吸纳新乡贤参与乡政,利用其人际吸引力传播乡村文化。

3.共建共享制:2017年3月开始实施的《中华人民共和国公共文化服务保障法》提倡乡村文化建设的共建共享。乡镇政府按照属地管理原则,以属地内的学校、博物馆等为文化控制权代理人,通过县市政府的协调,共享文化控制权,共建乡村文化。

4.乡镇文化站负责制:中国乡镇编制情况复杂,经过多次改革,有些乡镇已废除了乡镇文化站的编制,或将其并入综合业务科与其他部门共同办公,但有些乡镇还是保留了乡镇文化站,对于此类乡镇,乡镇政府通过托管等手段,由乡镇文化站负责乡村文化建设,并通过年终考核约束与激励文化站站长。

三、比较案例研究

(一)案例选择与概述

为了验证上述整合性理论框架,同时总结乡村文化控制权共享制的规律性特征,本文选择了五个具有代表性的案例,运用上述理论框架对案例进行比较分析。本文选择的案例来源于2019年1月以来笔者的一手乡村调研材料,考虑到篇幅限制,仅简略介绍各案例而不做详细论述。

案例1.“周末大舞台”为天津市郊T镇从2014年开始举办的群众文化活动,每个周末乡民自发到乡政府大院表演戏曲、评书等,但停留在自娱自乐层次上。2017年开始,T镇引入“文化能人管文化”模式,报请区政府后,通过购买公益岗聘请专业戏曲院团退休人员马某主持“周末大舞台”。此后,马某邀请天津市评剧院等院团莅临指导,“周末大舞台”参加天津市各类群文比赛并获奖,T镇每年都超额完成行政派发的文化考核任务,且顺利拿到项目制经费。

案例2.河南省S乡地处山区,经济不发达,赌博、封建迷信一度沉渣泛起。长期在外承揽工程的张某于2017年返乡创业,成立了农技公司,在带动乡村脱贫中起到了积极作用。张某在S乡威望极高,乡亲们家长里短都愿意对他倾诉,而且张某积极参与乡政,帮助乡政府推动殡葬改革、土地流转等。2018年张某被纳入县新乡贤理事会,此后,张某与S乡乡政府以“文化脱贫”为指导思想,利用行政发包制派发的资金建设计算机机房、开设农技培训、学龄儿童网课等线上文化服务;以张某的农技公司为依托邀请县农技人员指导乡民种植山药、邀请县文化馆人员下乡演出,受到了乡民的欢迎。

案例3.职业技术学校B位于山东省Z乡,2017年开始,在县政府协调下,Z乡政府与B校合作,签署共建共享协议。此后,Z乡以行政发包制派发的文化资源和项目制下沉的经费为基础,结合B校的工艺设计专业、声乐专业的师资与设备,开设手工编织班、儿童器乐班,组织乡村留守妇女儿童接受培训,并依托B校的社会资源,吸引手工编织加工厂吸纳留守妇女就业,推荐儿童报考市音乐学院。

案例4.河北省Y乡具有浓厚的文化底蕴,其乡镇文化站为市级优秀文化站,保留了文化站完整的站长、组织员等人员编制。为避免乡镇文化站编制被占用、人员被调走,2017年开始,Y乡乡政府将乡镇文化站内部托管给文化站站长负责,文化站在县文化和旅游局、乡政府双重领导下完成文化行政任务和项目制考核,并通过文化站站长多年的从业经验,获得县市文化馆、戏曲团体的指导。

案例5.山西省C乡有一个市级民俗博物馆,2017年,C乡乡政府通过向县政府请示,经过市非遗管理中心批准,乡政府与民俗博物馆签署共建共享协议,双方以“民俗兴乡”为口号,以民俗博物馆专业团队为依托,申报专项课题,编著民俗历史,开展民俗旅游等,吸引了县市各类旅游公司的商业合作,获得了市民俗协会的指导。

(二)多案例比较分析

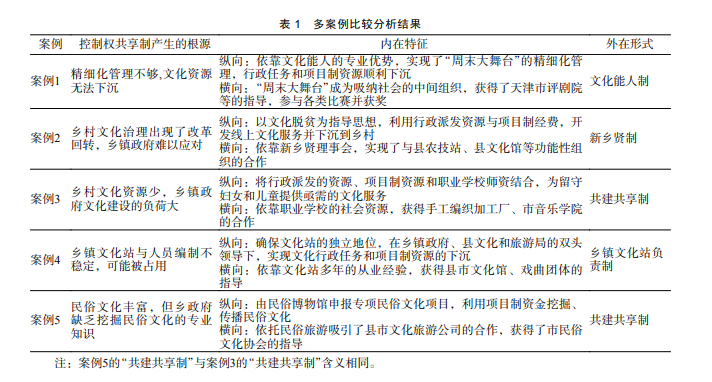

根据上文的整合性理论框架,本文对以上五个案例进行细致的比较分析,如表1所示。

多案例比较分析发现,乡村文化的控制权共享制呈现如下规律性特征。

1. 控制权共享制是新时代乡镇政府破解文化治理困境的必然选择。新时代三大治理逻辑深度介入乡村文化治理,而乡村文化呈现碎片化特征:不同乡镇乡村文化治理短板不同,案例1需要群文活动指导,案例2亟需遏制改革回转现象……这要求作为其治理主体的乡镇政府根据具体情况实施“现场主义”治理。而扁平化治理结构下,乡镇政府无法提供现场指导,其面临人才缺乏(案例1)、治理结构缺位(案例2、案例5)、无法获得功能性组织的合作(案例3)、机构不稳定(案例4)的困境。因此,乡镇政府只能寻求民间代理人,并与其共享乡村文化控制权,以促进乡村文化治理结构朝着纵列式发展。

2. 控制权共享制的内在特征呈现“中心—外围”规律:一方面,“乡镇政府 控制权代理人”构成了勾连三大治理逻辑的创新机制,行政发包制、分类控制以及项目制三大逻辑以该创新机制为“中心”,实现协调运行;另一方面,控制权代理人成为乡镇政府和乡村社会之间的缓冲带,缓解了乡村文化治理的基层张力,重新吸引乡民以“乡镇政府 控制权代理人”为“中心”,开展文化活动,重构国家权威治理与乡情治理之间的平衡,增强了乡村集体行动的能力,再造乡土团结。

3. 现阶段的乡村文化控制权共享制中,控制权代理人只有目标共享权:设定文化建设目标、执行目标。而根据控制权理论,控制权包括目标控制权、检查验收控制权以及激励分配控制权三个维度[5]82[30],上述案例中乡村文化的检查验收与激励分配控制权被乡镇政府(案例1、案例4)、县市职能部门(案例2、案例3、案例5)掌握,共享深度有待进一步深化。

4. 控制权共享制的部分外在形式合法性存疑。从法理上来看,文化能人制(案例1)中的文化能人不是农村社会组织,不具有法人资格,这使控制权共享制在运行中既容易出现资金管理混乱现象,又容易出现组织异化、宗族化、以德代法、私自了断等乱象。

四、结论与建议

新时代的中国已经进入推进治理体系和治理能力现代化的关键时期。长期以来中国乡村秩序的内在嬗变和乡政治理的变革,使乡村文化治理结构呈扁平化特征,致使行政发包制、分类控制以及项目制三大纵横治理逻辑悬浮在乡镇政府,文化资源难以下沉到乡村,乡村文化治理亟需一个创新机制,以勾连三大治理逻辑,缓解乡村文化治理的基层张力。

在前期乡村调研基础上,本文根据控制权理论,提出了控制权共享制作为勾连三大治理逻辑的创新机制,运用一个整合性理论框架解析控制权共享制,通过多案例比较分析验证该理论框架、总结其规律性特征。本文的研究结果表明:首先,从概念上来说,控制权共享制,是乡镇政府与控制权代理人共享乡村文化控制权力的关系,其通过“乡镇政府 控制权代理人”的结构,由乡镇政府让渡部分乡村文化控制权给文化能人、新乡贤等控制权代理人,实现了国家权威治理与乡情治理的融合;其次,整合性理论框架显示,控制权共享制产生于乡村文化治理的扁平化结构,其纵向上勾通了行政发包制、项目制与乡村社会,形成了“行政发包制 项目制↔乡镇政府 控制权代理人↔乡村社会”链式结构,横向上连接了各类功能性组织与乡村社会,形成了“分类控制↔乡镇政府 控制权代理人↔分类控制”的分类控制体系,并在实践中具有四种外在形式;最后,多案例比较分析显示,控制权共享制有助于破解乡村文化治理的悬浮化问题,其内在特征呈现“中心—外围”规律,但现阶段控制权代理人只有目标控制权,而不具有检查验收、激励分配控制权,而且控制权共享制部分外在形式的合法性存疑,需从以下两个方面予以保障。

1. 扩大乡村文化控制权共享的深度。现阶段控制权代理人还没有被赋予检查验收、激励约束控制权的原因在于:基层政府对控制权代理人缺乏信任,还必须由县市乡政府掌握检查验收和激励约束权,以约束和限制控制权代理人的行为。为深化控制权共享程度并保证控制权代理人的行为可控,地方政府或文化旅游部门可出台专门的管理制度和工作方案,明确乡镇政府和控制权代理人的权责关系,构建乡镇政府与控制权代理人之间的制度性信任关系,以促进控制权共享长效机制的形成。

2. 推进控制权共享制的规范化建设。针对文化能人制等合法性存疑的问题,地方政府应在《中华人民共和国公共文化服务保障法》的法律条文下,由地方文化旅游部门出台具体的条例,以法制化推进控制权共享制的规范化运行。但是,地方公共文化服务立法要给予基层灵活的空间,可通过渐进式立法推进控制权共享制的规范化建设,防止“一管就死”的现象。虽然本文采用理论分析和多案例比较分析解读了控制权共享制,但对控制权共享制的内部运行结构解析还不够深入。后续研究中,笔者将通过质性研究,在广泛调研基础上对控制权共享制内部运行结构进行深入的整体性探究。

参考文献:

[1]周黎安.行政发包制[J].社会,2014,34(6):1–38.

[2]康晓光,韩恒,卢宪英.行政吸纳社会:当代中国大陆国家与社会关系研究[M].香港:世界科技出版社,2010.

[3]渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(5):113–130.

[4]ALLEGRETTI A.Respatializing culture,recasting gender in peri-urban sub-Saharan Africa:Maasai ethnicity and thecash economyat the rural-urban interface,Tanzania[J].Journal of Rural Studies,2018(60):122–129.

[5]周雪光,练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012(5):69–93.

[6]荣敬本,崔之元.从压力型体制向民主合作制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[7]OSWALT J D.Global amenity migration:transforming rural culture,economy&landscape[J].Journal of Planning Education and Research,2019,39(2):251–253.

[8]王文龙.新乡贤与乡村治理:地区差异、治理模式选择与目标耦合[J].农业经济问题,2018(10):78–84.

[9]王先国.政策落实中上级“甩锅”的惯用伎俩及应对之方[J].领导科学,2019(19):44–46.

[10]林星,王宏波.乡村振兴背景下农村基层党组织的组织力:内涵、困境与出路[J].科学社会主义,2019(5):115–120

[11]傅才武,侯雪言,申念衢.“双失灵”背景下建设新型文化共享空间的理论与实践:以湖北乡镇“点播影院”试点为中心的考察[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(8):56–63.

[12]金耀基.中国政治与文化[M].香港:牛津大学出版社,1997.

[13]GAO H,TYSON A.Administrative reform and the transfer of authority to social organizations in China[J].China Quarterly,2017(232):1050–1069.

[14]康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].开放时代,2008(2):30–41.

[15]YU H,VERBURG P H,LIU L.Spatial analysis of cultural heritage landscapes in rural China:land use change and its risks for conservation[J].Environmental Management,2016,57(6):1304–1318.

[16]CHEN S,LIU Z.What determines the settlement intention of rural migrants in China?economic incentives versus socio cultural conditions[J].Habitat International,2016(58):42–50.

[17]张桐.农业社会治理的立体结构论[J].北京理工大学学报(社会科学版),2019,21(1):184–188.

[18]王东,许亚静.供需错位:社会关系视角下农村公共文化产品供给问题研究:基于豫西J村的田野观察[J].图书馆,2019(12):36–42.

[19]李国新.关于加强农村公共文化服务建设的思考[J].中国图书馆学报,2019,45(4):4–11.

[20]陈霞.社会自主性的三种提升路径[J].北京理工大学学报(社会科学版),2018,20(5):166–172.

[21]陈水生.项目制的执行过程与运作逻辑:对文化惠民工程的政策学考察[J].公共行政评论,2014,7(3):133–156.

[22]CHEN N N.Governing rural culture:agency,space and the re-production of ancestral temples in contemporary China[J].Journal of Rural Studies,2016(47):141–152.

[23]吕芳.公共服务政策制定过程中的主体间互动机制:以公共文化服务政策为例[J].政治学研究,2019(3):108–120.

[24]陈通,夏红梅,侯光辉.合作平台、控制权共享和公共数字文化服务提供:以嘉兴市“文化有约”为例[J].东北大学学报(社会科学版),2019,21(6):599–606.

[25]王文彬.自觉、规则与文化:构建“三治融合”的乡村治理体系[J].社会主义研究,2019,243(1):123–130.

[26]曾天雄,曾鹰.善治视域下的“新乡贤”文化自觉[J].广东社会科学,2020(2):77–84.

[27]王杨.传统士绅与次生治理:旧基层社会治理形态的新考察[J].浙江社会科学,2020(2):83–89.

[28]丁文,冯义强.农地闲置治理中的村民互助:地方经验与缺陷补正:以四川省G村为例[J].北京理工大学学报(社会科学版),2018,20(6):96–103.

[29]LIU Y S.Introduction to land use and rural sustainability in China[J].Land Use Policy,2018(74):1–4.

[30]刘红,王旭.基于控制权视角的政府:公民众包[J].自然辩证法通讯,2020,42(4):87–93.