作者:张大维 责任编辑:杨长虹 信息来源:《探索》2020年第6期 发布时间:2020-11-22 浏览次数: 2172次

【摘 要】协商民主在发展运用过程中存在边界范围的窄化和泛化倾向,为了解决窄化协商的困境,协商系统成为第四代协商民主理论的标识。但协商系统的提出并不是说协商可以泛化,社区治理中协商系统具有一定的条件,总体上体现国际惯用的信息、实质性平衡、多样性、自觉性、公平考量等五要素。透过这些要素的特征,以及分别呈现的接触程度、回应程度、代表程度、权衡程度、考虑程度等可以辨识其类型和质量。基于对六个社区协商实验案例的分析,呈现出中国社区协商系统实践。通过比较发现,其体现的要素特征存在差别并形成了强制性协商、动员式协商和自主性协商三种类型,并在一定的条件下会发生转化。基于此,将协商系统理论运用于社区治理实践时,不仅要发展非正式协商以防窄化协商,而且要把握协商的要素条件从而避免泛化协商,同时还需促进协商类型升级,提高协商质量以促进社区善治。

【关键词】协商系统;社区治理;社区协商;城乡社区;协商民主

1 问题的提出

1980年协商民主理论在西方兴起后,大约形成了四个代际。第一代关注规范框架,第二代关注实践经验,第三代关注制度设计,第四代关注系统方法。1999年,曼斯布里奇(Mansbridge)从日常谈话的视角提出了“协商系统”概念[1],之后协商系统理论逐步兴起。2010年,德雷泽克(Dryzek)概括了协商民主的四个转向,即制度转向、实践转向、经验转向和系统转向[2]。随后协商系统理论走向发展。2018年以来国际上对协商民主的限度和协商系统的优势进行了再讨论,尤其是巴赫泰格(Bächtiger)和帕金森(Parkinson)的新著《绘制与测量协商:趋向一种新的协商质量》,已深入到了协商系统的条件和质量探讨。

协商系统作为协商民主理论最新一代的标识,缘起于协商民主的既有限度和窄化困境。所谓“协商民主窄化”,是认为协商民主的适用范围、实现形式、参与主体等非常有限,将协商民主限定在单一场所、小众主体、特定事件、有限公开等制度化正式范畴,体现出小规模、微观面、狭窄化、正式性等特点。微型协商观忽视了主体的知识限度、代表缺陷,也没有看到协商方法具有的广阔空间[3],以致于出现了对大规模协商系统理论的呼吁[4]。

一方面,协商民主窄化体现在构成协商的条件视角。2018年《牛津协商民主手册》一书对协商系统理论进行了全面总结,指出不仅要关注整个系统的特定组成部分,还要关注整个系统的协商要素,尤其是了解协商的场所和种类是如何受到其环境的支持和限制的。帕金森、博斯韦尔(Boswell)、内布洛(Neblo)和怀特(White)等人还阐释了协商系统的定义区隔、场所媒介、网络治理等条件要素[5]。2019年《自然》(Science)杂志破天荒发表的《民主的危机与协商的科学》提出,协商民主不仅需要有面对面场所、小众主体、微观具体的正式协商,还需要超越时空、大众主体、宏观广泛的非正式协商,二者都归属协商系统。而且进一步提出,要确保协商质量就需要关注协商系统,其重大改进就是拓展了时点、地点、主体,更加体现多样性、分散性和包容性[6]。

另一方面,协商民主窄化体现在提升协商的质量视角。协商系统理论产生以前,提高协商民主质量的研究主要有两个策略:一是集中讨论各种立法机构的协商以及产生其成员的运动;二是涉及小型协商倡议的设计、传播和授权,公民可以在相对有利的条件下进行协商。然而,这两种策略都只关注单个场所,而没有关注更大系统中场所之间的相互依赖性。如汤普森(Thompson)所说,大多数实证研究协商民主都集中于“一次性的小组讨论,或同一小组或类型机构的连续系列讨论”[7]。协商民主的这种缺陷,受到了一些批判。亚琛(Achen)和巴特尔斯(Bartels)在近来被西方广为赞誉的《现实主义者的民主:为什么选举没有产生回应性政府》一书中声称三十年的协商民主理论与“在全国范围内理解民主政治”无关[8]。夏皮罗(Shapiro)则指责协商民主逃离了现实世界[9]。基于此,协商民主在近十年来更倾向于超越传统小范围模式,发展大规模范式,开始提倡采用系统方法来解决协商民主问题,尤其是在从帕森斯系统论的角度去建构协商系统理论,提高协商质量[10]。

总体来看,协商民主研究围绕条件和质量展开的争论主要有两种路径:一是小规模、具体的、零散性、微观层面的协商,其秉承了协商传统,但在新形势下窄化了协商的范围,促使了协商系统理论产生;二是大规模、广泛的、系统性、宏观层面的协商,其适应了现代发展,但是处理不好有泛化协商的风险,即认为万事皆协商和协商可万能,这就迫切要明确协商系统的边界。协商系统解决了协商民主的窄化问题,强调协商的多样性、包容性,并不是没有标准,不能将协商泛化。也就是说,协商民主的范畴既不能窄化也不能泛化。但在中国现实中,首先是还没有跨过窄化困境,将社区协商议事还局限在非常有限的空间、形式、主题和主体等范畴;同时也存在缺乏协商系统理论指导的泛化倾向,如将“四议两公开”等同成熟协商,认为随意开个会就是有效协商等;常常对社区协商不知所措,对于协商的条件要素和质量水平等还缺乏正确辨识等。而当前协商系统研究还主要集中在国外,虽然有学者开始将其引入中国,但才刚起步,仅有的几篇文献主要从协商系统理论的功能优势视角,阐释了协商系统对协商和民主张力的调和[11]、对精英和大众张力的弥合[12]、对协商民主的完善和发展[13],以及初步介绍了协商系统的要素运行[14]、协商系统的场所类型[15]、协商系统的兴起主题[16]。这些研究无疑是有益的,但遗憾的是,国内外都还缺乏对中国协商系统的经验分析和实证研究,更未对社区协商系统的条件和质量标准进行探讨。基于此,一个成熟的社区协商系统应该具备哪些条件,其类型和质量怎样辨识等便是本文的问题意识。

2 协商系统理论及其要素条件与质量标准

本文所指协商系统既是协商民主的最新理论,也是协商民主的实践形态。从理论范畴上讲,它是协商民主理论的深化发展,是内含外延、边界区隔、主要功能、组成要素、识别标准、核心主题、分析框架、方式方法等构成的理论体系。从实践形态上讲,它是具体协商要素构成的系统,是由既相对独立又相互依存的要素组成的协商民主复杂整体,不仅内含传统、具体、微观等的正式协商,也包容多元多层、跨越时空、去中心化等的非正式协商;既可以从过程-事件(议题)的视角来看待协商的要件,也可以从程序-制度(规则)的视角来评判协商的质量。在城乡社区中,协商系统便是居民协商议事要件的环境背景及其有效组合的体系,是广泛多层多元的协商要素构成及其呈现的协商民主场景,其要素完备与否和质量高低优劣直接影响着社区治理的绩效。要辨识社区治理中协商系统的条件要素、类型类别和质量水准,首先要理解国际上作为协商民主最新发展的协商系统观,以及在此基础上形成的多类型的协商系统构成要件及其质量标准。

2.1 作为协商民主最新发展的协商系统

曼斯布里奇等人从功能主义视角最早给协商系统进行了定义,认为协商系统是指一组可区分的但在某种程度上相互依存的部分,通常具有议事分散和劳动分工功能,以某种方式连接起来形成的一个复杂的整体。其进一步指出,协商系统是一个包括以谈话为基础的方法,通过争论、演示、表达和说服等解决政治冲突和社会矛盾等问题。在一个好的协商系统中,引起相关考虑的说服应该取代压制、强迫和忽视。我们不仅需要问,在一般和特定的情况下,什么是好的协商,而且还要问一个好的协商系统需要什么条件以及意味着什么[17]。

协商系统的条件要素不是机械的,并不要求每个系统组成部分都有一个功能,或者每个组成部分都相互依存。在一个协商系统中,同一功能可能分布在各个子系统之间,决策和合法性的全部负担并不落在一个论坛或机构身上,而是根据不同情况在不同组成部分之间分配。协商系统是动态的而不是静态的,一个功能强大的协商系统在交互中可能会产生不一致或潜在的冗余,当一个部分未能发挥重要作用时,另一个部分可以随时间的推移填补或演变。

之所以说协商系统是协商民主理论的新标识,很重要的是其在提升协商质量上的优势。曼斯布里奇等8位协商民主研究的领军人物指出:协商系统,一是具有超越微观的宏观规模,二是拥有构成组件的分工互补,三是可以引入背景的综合考量[17]。巴赫泰格和帕金森在新著中进一步阐释了其宏观视角的开放性、系统方法的桥连性、空间形式的包容性等优势[10]。帕金森曾举例说明了适用于具体政策的协商系统,阐释了微观协商和宏观协商都具有重要性[18]。协商系统不仅考虑到特定的论坛或创新,而且也考虑到该论坛或创新在更大的协商系统中的作用,使我们能够在更大的群体和级别中衡量其民主弱点和长处。因此,协商系统还建议寻找“协商生态学”,在这种理论中,不同的背景有助于不同途径获取信息,并产生不同形式的协商。

协商系统被国际学界广泛关注,还在于其独到的功能和包容性特点。曼斯布里奇等人指出,协商系统主要有认知功能、伦理功能和民主功能等。古特曼和汤普森从协商特性意义上提出协商系统具有互惠性、公共性、问责制特性[19];史密斯(Smith)则进一步提出其还具有的反思性、尊重性、对话性特质[20]。这些功能特点决定了协商民主理论的系统性转向扩大了协商领域的视野,从审查在精心构建的论坛中分散的协商时刻,扩大到更广泛地了解构成协商民主的各个组成部分。如库拉多(Curato)等人在新著《协商民主的权力:规范、论坛与系统》中探讨协商民主中的权力时所说,分别讨论作为一个规范、经验和项目的系统转向,可以从多个维度欣赏协商民主在不同话语情境下的运作。

2.2 协商系统的要素条件及其质量标准

为避免窄化协商民主,协商系统趋向更加包容。但协商系统又不是无所不包的,它具有一定的要素条件和质量标准。曼斯布里奇等人表达的系统观点在提升协商质量的各种进程方面呈现了更加开放的立场,后又逐步提出了规范性要素,这些要素不仅是独立的,也是连接的。一方面,协商系统的要素具有独立性。萨沃德(Saward)曾在2014年提出协商要素把握不好会变形,林戴尔(Lindell)等人在2017也提出系统要素特征会影响协商质量高低,帕金森在2018年又进一步提出系统要素处理的不好会形成“变形协商”[21]。由此可见,要素条件发挥着各自独特的功能。另一方面,协商系统的要素也有连接性。协商系统可以由不能同时满足所有协商标准的部分组成,而不是仅仅扣住每个部分都有协商特征。也就是说,如果把协商质量看作终极性目标,一种由给定系统的规模和复杂性而产生的质量,就不仅是由进入系统的单个要素决定,其组成部分即使存在不符合协商的所有标准,但也可能表达其特定配置的协商质量。这种协商质量会有高低差异,从而形成了不同的协商类型。

识别和判断是否构成了协商以及更加广泛的协商系统,从不同的视角有不同的标准,已有研究总体上有八种维度的分类:一是菲什金从质量高低视角提出的协商系统五要素;二是德雷泽克从组成部分视角提出的协商系统六要素;三是帕金森和巴赫泰格从特征表现视角提出的协商系统六要素;四是曼斯布里奇等人从功能实现视角提出的协商系统三要素;五是帕金森从系统构成视角提出的协商系统三要素;六是内布洛和怀特从沟通回应视角提出的协商系统四要素;七是埃德温娜从规模范围提出的协商系统三要素;八是库拉托从政治变革视角提出的协商系统三要素(见表1)。这些学者是当今国际上协商民主和协商系统研究的重要代表,具有较大影响力。这些视角在实践中也有不同程度的运用:例如,笔者以德雷泽克关于协商系统六部分为对话基础,结合中国社区“将政党视角带入群众议事”的独特性建构了“引领式协商”模式;以巴赫泰格等关于协商系统六部分为讨论对象,结合中国社区“超越西方的包容”协商实践,提出了“包容性协商”范式[22]。

尽管协商系统的要素条件多样,但要通过其明晰协商类型,还得关注协商质量辨识。这既是协商民主的根本性问题,也是国际讨论最多的学术性话题。关于协商质量辨识的五要素,是菲什金于2009年首次在《倾听民意:协商民主与公众咨询》一书中提出,又于近年来在《人民思考时的民主:通过公共协商振兴我们的政治》一书中进行了完善。其指出,是否高程度地实现了这五个要素条件是协商民主与普通对话的区别标准,实际上是指出了高质量的协商系统是有一定门槛的。

协商民主的质量可以从五个要素条件来测量:第一,信息,参与者能接触到他们认为与议题相关的准确信息的程度;第二,实质性平衡,一方或一个视角的论点被持不同视角的人考虑并回应的程度;第三,多样性,参与讨论的人员对公众主要观点的代表程度;第四,自觉性,参与者对不同观点优劣的权衡程度;第五,公平考量,所有不同身份参与者提出的观点的价值获得考虑的程度[23]。这五个要素条件结合在一起构成了协商议事和公众意志形成的过程。如果五个条件要素中任何一个条件要素未被满足,就有可能无法达成协商结果。例如,缺少参与者认为与之相关的信息或提供错误的信息,可能会导致协商偏离商议主题和正确方向;参与者提出的观点没有得到及时有效回应,那么这种不均衡会使讨论变得不科学;如果参与者对议题的考虑并非针对其自身的价值,而是因为其它原因而做出决定,或者如果不平等使一部分声音享有特权同时贬低另一部分,以致这部分参与者不能有效参与论证,那么协商也会偏离正轨[23]。协商系统中协商议事所要具备的五个要素条件,也表现出相应的特点,分别为信息性、平衡性、多样性、自觉性和公开性,这些特性的体现程度不同会形成不同的协商类型,从而决定了协商质量的高低。

3 社区治理实验中协商系统运用的案例分析

根据协商系统的界定、要件及特征看,中国城乡社区存在协商系统的实践。2017年12月,安徽省天长市被民政部确定为全国首批48个农村社区治理实验区之一(其中5个以“社区协商”为主题),期限三年,具体主题是“建立党建引领、多方参与、协商共治的农村社区治理机制”。2019年12月,天长市又被农业农村部等7部委确定为全国115个乡村治理试点单位之一。天长市下辖16个镇街,共151个行政村(农村社区)和23个城市社区,2018年先在15个镇街16个村(社区)开展社区协商试点,2019年推广到全市城乡社区,2020年已进入总结提炼阶段。

天长市社区协商实验主要通过“11355”的协商共治系统来实现。即构建一个协商组织、一套协商目录、三级协商网络、五步协商环节和五张协商清单的体系,实行系统性制度化社区协商治理。第一,组建一个协商组织,即组建“1加N加X”协商委员会,确定协商议事主体。“1”是党组织书记及其他“两委”成员;“N”是村/居民代表和有一定口碑和议事能力的乡贤能人等七类人员并建立数据库;“X”是利益相关者。与此同时,制定相关制度章程和议事流程,明确协商委员会的组成方式和议事规则。第二,建立一套协商目录,即建立社区协商共治目录库,梳理协商议事参考主题,明确社区哪些内容需要协商,根据各社区实际进行适当分类。第三,构建三级协商网络,即构建镇街、社区和村/居民小组等三级协商网络,明确协商层面。其中,重点是社区及其以下的协商;社区以下,搭建次级协商组织网格,由各社区根据实际确实是以村组还是以片区等为单位协商;镇街层面,跨村协商由镇街党委、政府等上级单位、技术部门、第三方等参与并回应相关政策。第四,执行五步协商环节,即执行协商议事的议题采集、议题交办、议题办理、结果公示、成果评议等五个步骤。第五,形成五张协商清单,即形成与五步环节各自对应的办结清单。五步环节和五张清单,简称“五步五单”。以上要素及其相应的配套环境,形成了社区协商系统。

协商系统在天长市城乡社区协商中的运用是从“国家级”社区协商实验开始的,大致经历了三个阶段,结合事项特征形成了三种类型。首先,社区协商实验之前和初期,针对一些生活事项的协商带有一定的强制性,后逐步转向动员性和自主性;这以大通镇BX村的移民搬迁协商、新街镇XJ村的环卫费用协商为代表。其次,社区协商实验中和推广期,针对一些规约事项的协商带有一定的动员性,后逐渐转为自主性;这以张浦镇PA社区的居民公约协商、金集镇YX社区的红白喜事协商为代表。最后,社区协商实验中和成熟期,针对一些服务事项的协商主要呈自发自主性;这以石梁镇SJ社区的道路扩建协商、郑集镇XY社区的沟渠硬化协商为代表。其具体协商过程体现了以上阶段和类型的变化(见表2)。

天长市实行社区协商实验后,虽没有意识到“协商系统”的概念和理论,但从上文关于协商系统的内涵外延、要素特征、条件形式、过程事件、程序制度等来看,其实际运用的是协商系统的方法,达到了协商系统的效果。实验两年多来,其逐步形成了多元多层、广泛包容的社区协商系统,“遇事则协商,有事多协商”已经成为了一种习惯和氛围。截至2020年初,全市累计协商达3226起,成为全国社区协商的典范。实验的第二年开始,每个城乡社区每月至少都会有一起协商事项。由之促成社区治理变得更加有效,过去的多个“难点村”实现了“零上访”,“路边村头”的协商公示牌成为居民谈论的主话题,高标准农田改造中村民主动“迁坟”成为协商化解矛盾的典范,居民对协商议事的满意度总体达到了98%以上。如大通镇便西村原村委会主任所说,“有了协商,让群众参与议事,以前两张皮,现在一张皮,事情办的明白,透亮,以前群众拿着干部做,现在因为群众提前参与了,群众就主动配合多了,不相干的费用,群众也会主动承担,出现矛盾也能理解,民意顺了,事好办了”。

4 社区协商实践的类型及质量辨识

协商系统理论的包容性特质,决定了社区协商形式的多样性,这有利于我们将更宽广的城乡社区协商实践尤其是非正式的协商议事和对话交谈等纳入协商范畴,便于推广完善广泛多层制度化协商。在城乡社区协商实践中,就需要多元多样系统化发展,不仅包括正式协商,也包括非正式协商。以协商主题为例,既可以有公共管理类、公共服务类、基础设施类,也可以有乡风文明类、权益保护类、环境卫生类等类别。天长市2018年试点时各村(社区)协商范围主要仅局限于征地拆迁、修路造桥、老旧矛盾等。2019年,从各村(社区)记录簿上统计,协商内容已拓展到村庄发展规划、集体资金使用、误工补贴发放、低保贫困帮扶、村规民约制定,以及环境整治、信访维稳、农田改造、抗旱排涝等多种类型。但是,如果从协商质量的“五要素”及其特征来看,只有具备五要素,才具备协商民主和协商系统的条件;只有体现“五要素”的特征,才能根据其程度来辨识其协商类型和协商质量。

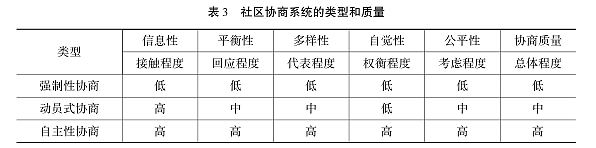

为了识别协商系统中协商的类型,菲什金区分了“强制性协商”和“动员式协商”,并提出了达到最优的“协商均衡”概念,以表示同时实现审慎协商和政治平等两个价值目标,结合实践来看,其实质是一种自主性协商。与之相似,库拉托等人近来又提出了“协商权”理论,认为协商系统旨在通过协商公民和集体的合理诉求,对抗强制性权力并将其转化为富有成效的形式,即从强制性权力转化为生产性权力[24],结合三种类型,实际是从强制性协商到动员式协商,再到自主性协商的转变。如果嵌入协商系统的信息性、平衡性、多样性、自觉性、公平性等“五要素”特征,及其对应的接触程度、回应程度、代表程度、权衡程度、考虑程度等,就可用以辨识三种协商类型及其总体协商质量(见表3)。

基于这些要件标准,可以对天长市社区协商系统的六个案例进行分项呈现和辨识比较。分析发现(见表4):第一,无论是哪种议题的协商,都具备基本的“五要素”,只是体现多少和高低不一。例如,即使是社区协商实验以前,移民搬迁和环卫费用的协商质量较低,但也呈现了“五要素”的特征,只是程度显得不够。第二,社区协商实验前后,同一主题会有明显区别,并会随着实验的深化发生递转。协商实验前或初期,生活型协商的要素特征体现不明显,普遍带有强制性,例如,移民搬迁和环卫费用的协商属于强制性协商;规约型协商的要素特征体现较一般,总体带有动员性,如居民公约和红白喜事的协商属于动员式协商;但这四个案例在实验走向成熟后,又逐步提高了程度,走向了自主性,形成了自主性协商。第三,新近出现的服务型协商,已呈现出多元要素特征均高的状况,表现为自主性协商类型及高的协商质量。例如,扩建道路和沟渠硬化的协商案例是在协商实验走向成熟后产生的,从一开始就具备较好的协商特质。当然,对社区治理中协商系统“五要素”特征的程度判断并不是绝对的,需要具体问题具体分析,其会随着不同的时段、议题和场景等系统情况,在每个要素特征上也会发生微弱变化,但总体上会表现出强制性协商的质量会较低,动员式协商的质量中等,自主性协商的质量稍高的状。这就需要我们正确认识协商议事的案例主题、发展阶段、要素特征,实时促成类型转换以提高协商质量。

5 结论与讨论

作为国际上协商民主理论最新标识的协商系统理论应该值得政界、学界和实务界关注。通过对其内涵外延、要素条件、类型质量的阐释,并结合中国社区协商实践的分析发现,协商系统理论有助于我们开展、辨识和提升协商实效。在中央提出完善广泛多层制度化协商和发展城乡社区协商的背景下,我们要深刻认识理解、扬弃引介协商系统理论并运用于社区治理实践。具体来讲,上述分析可以得出一些基本判断:

第一,中国存在协商系统的基层社区实践,尽管这是无意识或没有明确提出是在协商系统理论指导下的实践,但其已经呈现出了协商系统中一定的条件要素和质量效益。不仅如此,中国的社区协商系统实践更具有多样性、包容性、阶段性和转化性等特征,其已超越了既有协商系统理论。如果将中国的多元实践排斥在协商系统之外,将是不完整的理论,中国的经验传递不仅丰富了协商系统理论,也对国际上的协商系统理论进行了有益拓展。

第二,协商系统中的社区协商议事具有广泛性和包容性,只要去发现和组织协商,协商就会存在。如德雷泽克所说,只要把握了协商的基本要件,协商民主就是存在的,只是有程度上的差异。也就是说,较高程度的协商特性,会有更高的协商质量,从而产生更好的治理绩效。因此,发展协商民主第一步是要迈出协商,破除窄化协商的困境。例如,要放宽协商场所,协商单元(空间)如自治单元(空间)一样,它可以超越行政管理单元和正式治理单元,在合适的场域结合一定的背景和条件均可以开展协商。就城乡社区而言,在超越行政村(社区)、村小组(居民小组)的任一非正式单元[25],都可以探索合适的协商形式。

第三,协商系统中的社区协商议事具有一定的要素、条件和门槛,不可泛化,总体上体现为信息、实质性平衡、多样性、自觉性、公平考量等五要素,和其体现的信息性、平衡性、多样性、自觉性、公平性特征。与此同时,协商系统运转的好坏可以通过协商质量高低来辨识,要达到一定协商质量和形成一定协商效益,可以从协商系统的五要素特性和关键维度来判断,要分别实现一定的接触程度、回应程度、代表程度、权衡程度、考虑程度等。

第四,协商系统中协商议事在一定的场域、背景和条件下,其协商程度和质量会发生转变。强制性协商从初期的强制性进阶为引导性最后上升为自主性,引导性协商从初期的引导性转化为自主性。于是,就如社区治理中通过政策激励促使志愿参与一样[26],迈出协商后就要促使其发生转化形成自主性协商。这种升级转化需要通过培育社区和居民的协商精神、协商能力,创造协商环境、协商条件等来实现。

基于以上结论和判断,可以得出一些启示建议。一是要超越过去对协商的窄化理解。除了要发展业已存在的正式协商外,还要培育大量的非正式协商,通过宣传引领将其激发出来。中国有多种社区治理模式,存在多种社区工作方式[27],要对传统存在的对话、辩论、评理、论坛、听证等商量形式运用和规范起来。二是不能将协商限定在面对面场所、小众主体、微观具体的正式协商,还需要发展超越时空、网络话语、大众主体、宏观广泛的非正式协商,重视大规模、整体的、系统性、宏观层面的协商。三是在社区协商实践中要灵活运用协商系统。在层级上,既可以在小组、片区层面,又可以在社区、镇街层面;在形式上,既可以是正式会议、对话辩论,也可以是日常谈话、网络表达;在场所上,既可以在会议室、议事厅,也可以在田间地头、凉亭庭院;在人员上,既可以有党员干部、普通居民,也可以有政府官员、专家媒体;在主题上,既可以有公共管理、公共服务,也可以有乡风文明、环境卫生等类别[22]。四是需要在充分理解协商系统理论的基础上避免泛化,把握协商的要素条件,实现协商类型转化,提高协商质量以促进社区善治。

参考文献:

[1]MANSBRIDGE J.Everyday talk in deliberative systems[G]//MACEDO S.Deliberative politics:essays on democracy and disagreement.New York and Oxford:Oxford University Press,1999.

[2]DRYZEK J S,NIEMEYER S.Foundations and frontiers of deliberative governance[M].Oxford:Oxford University Press,2010.

[3]GUNN P.Deliberative democracy and the systemic turn:reply to Kuyper[J].Critical Review,2017(1):88-119.

[4]BARVOS E.Deliberative democracy now:LGBT equality and the emergence of Large-Scale Deliberative Systems[M].New York:Cambridge University Press,2018.

[5]BäCHTIGER A,DRYZEK J S,MANSBRIDGE J,WARREN M.The oxford handbook of deliberative democracy[M].Oxford:Oxford University Press,2018.

[6]DRYZEK J S,BäCHTIGER A,CHAMBERS S,et al.The crisis of democracy and the science of deliberation:citizens can avoid polarization and make sound decisions[J].Nature,2019(6432):1144-1146.

[7]THOMPSON D.Deliberative democratic theory and empirical political science.Annual Review of Political Science[J].2008(11):497-520.

[8]CHRISTOPHER A,BARTELS L.Democracy for realists:why elections do not produce responsive government[M].Princeton:Princeton University Press,2016.

[9]Shapiro I.Collusion in restraint of democracy:against political deliberation.Daedalus,2017(3):77-84.

[10]BäCHTIGER A,PARKINSON J.Mapping and measuring deliberation:towards a new deliberative quality[M].Oxford:Oxford University Press,2019.

[11]王宇环.在协商与民主之间——协商系统理论对两者张力的调和[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2017(1):9-18.

[12]王宇环.精英与大众之间的张力及其弥合——基于协商系统理论的分析[J].江苏行政学院学报,2017(4):67-74.

[13]张继亮.发展和完善协商民主——基于协商系统理论的启示[J].南京社会科学,2018(8):74-79.

[14]张继亮.协商的系统化:构成要素、运行机制及其限度[J].天津社会科学,2018(6):72-76.

[15]佟德志,程香丽.基于协商场所的西方协商系统要素研究[J].浙江学刊,2019(3):53-64.

[16]佟德志,程香丽.当代西方协商系统理论的兴起与主题[J].国外社会科学,2019(1):88-104.

[17]PARKINSON J,MANSBRIDGE J.Deliberative systems:deliberative democracy at the large scale[M].New York:Cambridge University Press,2012.

[18]PARKINSON J.Deliberating in the real world:problems of legitimacy in deliberative democracy[M].Oxford:Oxford University Press,2006.

[19]GUTMANN A,THOMPSON D.Why deliberative democracy?[M].Princeton:Princeton University Press,2004.

[20]SMITH W.The boundaries of a deliberative system:the case of disruptive protest[J].Critical Policy Studies,2016(2):152-170.

[21]PARKINSON J.Deliberative Systems[G]//BäCHTIGER A,DRYZEK J S,MANSBRIDGE J,WARREN M.The oxford handbook of deliberative democracy.Oxford:Oxford University Press,2018.

[22]张大维.党领群议:协商系统中社区治理的引领式协商——以天长市社区协商实验为例[J].中州学刊,2020(10):75-82.

[23]FISHKIN J S.When the people speak:deliberative democracy and public consultation[M].Oxford:Oxford University Press,2009.

[24]CURATO N,HAMMOND M&MIN J B.Power in deliberative democracy:norms,forums,systems[M].Switzerland:Palgrave Macmillan,2019.

[25]韩瑞波.“片区自治”:村民自治有效实现形式的新探索[J].探索,2020(1):154-165.

[26]霍海燕等.社区治理志愿参与的政策激励与实践绩效研究[J].《社会政策研究》,2020(2):126-136.

[27]ZHANG D W,YAN M C.Community work stations:an incremental fix of the community construction project in China[J].Community Development Journal,2014(1):143-158.