作者:张大维 责任编辑:杨长虹 信息来源:《中州学刊》 2020年第10期 发布时间:2020-11-13 浏览次数: 1913次

【摘 要】基于城乡社区治理现代化的迫切需要,作为治理手段的社区协商日益受到关注。已有的权威性协商、行政式协商、引导式协商、包容性协商四种模式及具体形式概括还较难阐释中国特色的党建引领的社区协商。随着“带回”学研究的兴起,把国家带回社会、把决策带到社区、把组织带入行为、将政党带入协商、将政党带进框架、将政党带入社会等范式逐渐浮现。结合中国社区协商治理的实践,政党视角有必要带入群议分析范式。天长市社区“1加N加X”协商组织及其辅助的“六步六单”协商流程显示:中国城乡社区已经形成了党领群议的引领式协商模式,这一模式充分展现了社区协商系统的公共空间及其开放性、授权空间及其灵活性、传播及其连接性、问责制及其回应性、元协商及其组织性、决断力及其自主性等要素特征,既契合了国际上第四代协商民主最新理论标识的协商系统质量能力标准,也呈现了中国实践对国际理论的超越,是“真实性”协商。因此,党领群议的引领式协商模式既为分析中国特色的社区协商提供了新视角,也为中国学术走向国际对话打开了新窗口。这就要求新时代中国城乡社区治理要运用好社区协商抓手,探索完善本土特色的引领式协商。

【关键词】协商;政党;协商系统;社区治理;群众自治

党的十八大以来,我国提出了推进协商民主广泛多层制度化发展方略,要求积极开展基层民主协商。党的十八届三中全会明确把推进协商民主广泛多层制度化发展作为我国政治体制改革的重要内容。党的十九大进而提出,要发挥社会主义协商民主重要作用,统筹推进包括基层协商在内的七个方面的协商。[1]党的十九届四中全会进一步强调,要坚持社会主义协商民主的独特优势,统筹推进“七大协商”。随着基层的城乡社区建设和社区治理现代化的需要日益迫切,作为治理重要手段的社区协商越来越受到政界、学界的关注。

一、中国社区协商的模式讨论与问题提出

2015年以后,中央先后印发了一系列关于加强协商民主建设的政策文件。在城乡社区协商方面,2015年中办国办《关于加强城乡社区协商的意见》、2017年《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》、2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和2019年中办国办《关于加强和改进乡村治理的指导意见》等均明确提出了城乡社区协商的原则和任务等内容。而基层社区协商究竟如何开展、应采用怎样的模式仍然是当前中国特色协商民主建设的重要话题。

已有研究认为,中国的社区协商主要有四种模式:一是权威性协商。其主要是从体制意义上进行概括,强调协商过程带有集权性的特征。[2]该观点从西方视角看中国实践,引发学界的诸多争论,认为其并没有把握中国基层协商的特点和实质。二是行政式协商。其是在与权威性协商模式的对话中产生的,侧重于政府主导式协商,强调政府在基层协商中发挥着重要的主导作用。[3]该观点虽然对权威性协商提出了反驳,但尚未予以深入论证。三是引导式协商。其是对权威性协商的改良,强调协商过程中乡村权威对协商过程的引导。[4]该观点没有摆脱权威性协商的特征,较难反映中国化特质。四是包容性协商。其一方面是对中国农村蕴含的传统协商智慧的概括;[5]另一方面则强调了中国特色协商与西方协商系统的话语衔接,注重协商系统六要素的全面包容性特质,是对中国城乡社区协商模式已有概括的突破,更多地体现为中西概念的通约性和中西对话的共振性。另外,已有研究也从具体实践形式上概括出协商的类型。例如,在城市社区中,协商类型主要概括为党领群治联动型、政社协同共建型、政群平等对话型、社群精准议事型等四种。[6]在农村社区中,协商类型主要归纳为党领群治型、政社互动型、村/居民议事型、多元共治型等四种。[7]实质上,这些都可以归入上述四种模式。总体来看,以上模式概括还较难从一般意义上阐释中国特色的党领导下的社区协商模式及其运行机理。

社区协商作为社区治理和社会治理的重要手段,在实践中如何开展是有基本原则可遵循的。《关于加强城乡社区协商的意见》规定的基本原则首先就是坚持党的领导,充分发挥村(社区)党组织在基层协商中的领导核心作用。党的十九届四中全会提出,必须加强和创新社会治理,完善“七位一体”的社会治理体系。民主协商被新纳入社会治理体系,置于党委领导、政府负责之后和社会协同、公众参与之前,显然离不开党委领导。而城乡社区作为社会治理的基本单元,理应遵循“七位一体”的社会治理体系要求,既要坚持基层群众自治制度,依法实行包括民主协商的“五个民主”,又要在党的领导下丰富有事好商量、众人事情由众人商量的制度化实践。[8]在现实中,中国城乡社区也出现了具有代表性的此类实践的成功模式。作为我国从2018年开始推进的全国第一批48个农村社区治理实验区之一,尤其是作为全国5个以社区协商为主题的实验区之一的安徽省天长市,创设了在全市范围内推广的城乡社区“1加N加X”协商委员会议事模式,为以上问题提供了注解。那么,在城乡社区治理中,本文关注的重点问题是:如何既坚持党的领导,又体现民主协商;是否有党组织领导,民主协商就会流于形式;社区协商如何体现党的引领以实现融合,这种特色的社区协商究竟是一种什么模式。

二、“带回”学研究范式与政党嵌入协商

从20世纪中后期尤其是1985年“回归国家”学派兴起开始,与治理相关且较有影响的“带回”学研究逐渐发展并形成了六种范式:第一,以斯考切波(Skocpol)、埃文斯(Evans)、鲁施迈耶(Rueschemeyer)等人为代表的“把国家带回社会”范式。[9]其强调对行为主义范式进行反思,从集中研究人的行为重新回到国家主题,但将国家视为具有独立意志的行为主体,逐步趋向于研究国家与社会的关系。第二,以克拉克(Clark)、蒂乔特(Teachout)等人为代表的“把决策带到社区”范式。[10]其强调重新发现社区,把决策带回家园,避免自上而下的政治决策取代公民协商,提出了“慢速民主”的概念,即不要求开更长时间的会议,而应赋予居民和社区更多的社区参与协商权,授权社区决策。第三,以戈斯(Goss)、巴恩斯(Barnes)、罗斯(Rose)等人为代表的“把组织带入行为”范式。其强调要让组织回归,因为当下对组织在政策运作和个人行为间的作用关注不够,组织作为二者的中间变量发挥着非常重要的作用。[11]第四,以阿切蒂(Accetti)、库拉托(Curato)等人为代表的“将政党带入协商”范式。2017年,阿切蒂在《美国政治科学评论》发表的《政党民主危机:认知动员与使政党变得更加协商的案例》一文中指出当今西方政党危机的现实,提出了以政党协商来解困的路径。[12]库拉托等人在2019年的新著中通过三个机构改革的例子说明如何能够改变目前的政治安排,论述了政治和权力变革所需要的3个协商条件,即加强公众监督机构、走向协商的媒体、政党协商。[13]其认为,政党仍是协商政治的有效机构,需要找回政党的协商作用。一是只有政党才能在公共空间和授权空间之间建立纵向联系,并在相互竞争的问题之间建立横向联系。[14]二是政党是在其成员之间形成意见和在更广泛的协商系统中制定议程的重要场所,可以充当“值得其政治信任的政治专门知识的载体”。[15]三是政党为选举制度中的失败者重新理解局势提供了“关键场所”。[16]

由此看来,“带回”学研究已在国际学术界产生了重要影响并开始形成分析范式,其近年来尤其关注政党带入协商的相关研究。与前四种范式不同的是,第五种范式主要由中国学者根据中国实际提出。这种范式虽然将焦点放在政党上,但与第四种不同,它并没有强调将政党视角带入协商,而是以景跃进[17]、钟准[18]等为代表的“将政党带进框架”范式。当前该范式主要有两种分析路径:一是将政党纳入国家与社会的分析框架。景跃进认为,国家与社会分析框架在中国场景下的具体运用始终伴随着不同维度的反思,政党的位置差异深刻影响了国家与社会关系的性质,将政党纳入二维框架进行调适是符合中国国情的学术创新。二是将政党纳入外交与政策的分析框架。钟准认为,政党在对外政策中的作用常被国际关系研究忽视。通过比较八个国家的案例,他归纳了六种政党制度下政党对外交政策的影响,认为重新重视政党和其所在的政党制度有利于更好地解释主要大国的对外政策。第六种范式是“将政党带入社会”范式。无论是传统的政党组织社会框架,还是近来的政党引领社会[19]、政党链接社会[20]等框架,其均强调政党嵌入基层社会的重要性以及实现二者有效衔接的问题,强调党的引领作用。

综上可见,在国外,政党的协商作用虽然被加以强调,但政党内部协商及其改革问题更为人所关注。一方面,西方已有研究强调政党协商的重要性,但少有涉及政党是如何嵌入社区并影响社区协商的;另一方面,一些研究虽然开始触及社区层面的协商,但尚没有论及政党在社区协商中的角色和嵌入机制。具有代表性的是2019年雅拉姆(Ramya)等人在《美国政治科学评论》上发文对世界上最大的协商机构之一——印度国家授权的村民大会运行情况的分析。其阐释了印度农村社区“清谈会”式的议会表达、女性参与等问题[21],但并没有关注“政党视角带入社区协商”问题。在国内,关于政党协商早在1989年就有人研究,我国在政策实践中也特别强调党在协商中的地位和社区协商,但到目前为止,少有学者以“政党视角带入社区协商”来概括中国独特的协商模式,“政党视角带入社区协商”如何实现以及是否为真协商的相关研究比较缺乏。这就需要进一步讨论两个问题:一是将“政党视角带入协商”在社区是如何实现的,由此得出中国特色的引领式协商模式的具体样态;二是党的引领和政党嵌入群众议事是否能保证协商过程的真实性和代表性,是否还是彻底的、真实的协商,是否能够打破西方所认为的中国是“权威性协商”的传说。

三、政党视角带入社区群议与引领式协商

中国具有将政党视角带入协商的传统。新中国成立以来,我国形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。近年来,在社会协商中出现了强调群众协商、忽视政党介入的声音。实际上,社会协商依然离不开政党。将“政党视角带入协商”在中国基层的典型实践是将“政党视角带入社区群议”。党的领导和群众议事相结合是新时代城乡社区善治的有效途径。群众路线是我们党的生命线和根本工作路线,也是党的领导方法和工作方法,其特别强调“从群众中来,到群众中去”。党的十九大提出“把党的群众路线贯彻到治国理政全部活动之中”是坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略之一。党的十九届四中全会指出我国国家制度和国家治理体系的13个显著优势,其中前两个就是坚持党的集中统一领导和坚持人民当家做主。这充分体现了党的领导与人民民主的统一。在基层,新时代完善社区协商和居民自治就是通过党的领导和群众议事相结合来实现的,既要领导引导,又要尊重民意。

本文所说的“党领群议”和将“政党视角带入群议”,更多的是指将政党视角带入群众议事和社区协商过程当中,让中国共产党处于领导和引领位置但又不干预正常的协商行为的平等对话过程。这种范式并不是停留在理念上的空想,而是基于现有实践并结合理论评估的概括。在实践中,天长市的社区协商实验就是这种代表。天长市作为2017年年底确定的全国第一批国家级的农村社区治理实验区之一,以其“社区协商”主题和成效得到各界认可。2018年天长市先在15个镇街16个社区开展试点,2019年在全市所有174个城乡社区推广。截至2020年年初,全市累计协商事项达3226起,成为全省和全国的社区协商示范。其模式主要是通过在城乡社区建立“1加N加X”协商委员会及其网格化架构而创造的引领式协商,这种党建引领式协商模式是通过试错而逐步形成的。

起初,社区协商委员会设计为“7加X”结构。2018年试点时,天长市组建的是“7加X”社区协商委员会组织结构。其主体成员一般为7名,设主任1名,委员6名。这7名社区协商委员会主体成员须经村(居)民代表会议推选并表决通过。总体上,协商委员会主任由城乡社区党组织书记或村(居)民委员会主任兼任,其余6名主体成员一般从城乡社区“两委”成员、村(居)务监督委员会、村(居)民小组、“两代表一委员”、驻社区单位、基层社会组织、农村集体经济新组织等7类人员中推选产生。“X”为相关利益方,根据具体事项应邀参与协商。通过一年的试点实验,各城乡社区对这种组织结构反对的声音较大,7名固定人员难以及时召集,社区干部不支持、不配合,群众不理解、不认可,普遍反映不适合基层实际。

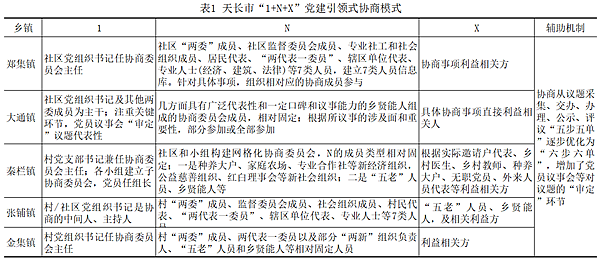

之后,社区协商委员会调整为“1加N加X”框架(见表1)。经过大量调研和征求意见,天长市将社区协商委员会从试点的“7加X”模式调整为现在的“1加N加X”模式,把“7”调整为“1加N”,即将以前固定的7名具体人员调整为上述规定的7类人员。总体上,“1”是指城乡社区党组织书记或村(居)民小组中党组织负责人,根据不同层级的协商,分别由他们兼任协商委员会主任,发挥领导或引导作用。“N”指7类人员,建立健全7类人员数据库,以这7类人员作为具有相对稳定性和代表性的主体人员,经村(居)民代表会议表决通过。“X”为相关利益方,具有开放性,每一项协商事项都有不同的利益方,根据情况酌情确定人选,充分体现多方群众参与。每开展一次协商,组建一个协商委员会,既体现党的引领,又体现广泛代表;每一件协商事项结束后,主体成员保留,其他的“X”自动解散。

“1加N加X”的组织架构及其辅助的相关机制(如“六步六单”)整体运行规范系统,收到了良好效果。目前,这个组织架构已广泛运用到全市城乡社区的小组、片区、社区和乡镇等多个治理层面,涉及公共事务、基础设施、乡风文明、公共服务、权益保护等多类事项,建立了协商事项参考目录,促进了社区善治的形成,在全国产生了较大反响,在考评中获得了民政部专家组的认可。以前很多村(居)民没有办法为自己代言,只能靠村(居)民代表、党代表替其说话;现在村(居)民可以直接参与协商对话,为自己代言。如当地某社区的党总支书记认为:“看似小微调,1加N等于7,但其既体现了引领性、方向性,又表现为开放式、包容式,灵活易做,符合基层实际,不增加基层负担,社区容易接受,村(居)民满意度高。”

之所以说天长市党建引领的协商或者说党的引领式协商构成了一种社区协商模式,不仅是因为它形成了固定的结构、规范、程序和体系,具备了特定的细节、结构、过程和效能[22],产生了较大影响,符合党领导的民主协商特质,更是因为它是一种真实的协商,符合国际通用考察协商质量和能力的要素。

四、衡量协商系统质量和能力的要素特征

评判引领式协商模式是否可以保证协商的质量和能力,首先需要明确一般性协商系统的能力或质量要素是什么以及具有怎样的标准。可以说,一个协商系统只有具备较高程度的协商质量和能力,其结构容纳的协商才具有真实性和包容性。协商系统作为第四代协商民主的最新概念和理论标识是由曼斯布里奇(Mansbridge)提出的,她在定义时只是意识到协商系统由多元构成及其相互连接的方式,并没有完全解释和论述协商系统的组成部分或构成要素。较早详细分解协商系统要素的当属德雷泽克(Dryzek),他提出了一个普遍适用和广泛多元的计划方案。[23]其指出,任何不同类型的协商系统都是可能的,都包含一些相对固定的组成要素,总体上有六个主要部分。[24]

第一,公共空间(Public space)。最理想的空间是自由和广泛的社区,没有任何障碍限制人与人之间的交流,也很少有法律限制人们说什么或不说什么的自由。对这些空间的贡献来自政治家、倡导者、活动家、媒体人及普通公民。这些地点可以是人们聚集和交谈的实际场所(例如咖啡馆、教室、酒吧、广场),也可以是听证会、公民论坛,甚至网络论坛,人们在这个空间中可以自由而广泛地展开辩论。公共空间“不受限制的沟通”不像授权空间受到时间和程序的限制,公共空间的功能是发现问题,通过提问来控制行政权力,并激发民主的冲动。[25]

第二,授权空间(Empowered space)。这一空间或称赋权空间,指有权做出集体决策的机构或进行协商的地方。这个机构可能是立法机构、国家的决策委员会、内阁、法院,或经授权的利益相关者的对话空间、国际组织和社区组织的谈判空间等。这里的机构或空间不需要正式建立和授权,因而产生集体结果的非正式网络也可以构成授权空间。授权空间除了正式空间,也可以是产生集体结果的网络空间,或代表利益相关方做出决定的其他空间形式。

第三,传播(Transmission)。传播是公共空间协商活动对授权空间协商活动产生影响的手段。其相关机制可以包括社会活动、宣传表演、提出论点、思想倡导和相关的文化变革,以及公共空间和授权空间行为者之间的跨界联系。其使命是倡导、批评、质疑、支持或四者的结合。传播机制将公共空间与授权空间的话语联系起来,具有连接性特征[26],媒体报道甚至官员宣讲都可以作为传播机制[27]。

第四,问责制(Accountability)。问责制即授权空间回应公共空间的责任制度。当涉及确保集体成果的协商合法性时,问责是必要的。例如,竞选活动和对决策做公开的解释等是重要的问责机制。问责可以通过定期选举、市民大会、实况调查和媒体监督等各种形式进行。如果权力所有者对公共领域的问题做出回应并为其所采取的行动提供理由,协商系统就能发挥作用。

第五,元协商(Meta-deliberation)。元协商指的是协商系统本身应该如何组织的问题。协商人员不应坚持认为协商民主的每一个实践都是协商的,而应坚持认为每一个实践在某一时刻都应该使协商正当化。[28]一个健康的协商系统是一个必要时有能力进行自我检查和自我转变的系统。[29]作为一种促进协商系统自我组织的机制,元协商必须把公众的公共空间和决策的授权空间连接起来。

第六,决断力(Decisiveness)。其指上述五个要素共同决定集体决策内容的程度。库拉托认为,协商系统必须是决定性的。如果当局通过法令进行统治,或者权力集中在实际上对公众就某一问题达成的共识拥有否决权的行为者手中,那么协商就发挥不了真正的作用。一个协商系统只有在集体决策反映协商的认知质量且公共话语转变的情况下才能获得合法性。[30]

从对这些构成部分的描述可见,一个完整成熟的协商系统不仅需要六个核心要素,而且具有相应的特征和测量标准,即分别为公共空间及其开放性、授权空间及其灵活性、传播及其连接性、问责制及其回应性、元协商及其组织性、决断力及其自主性。

五、天长市引领式协商的“协商性”识别

判定天长市引领式协商模式是否具有协商性,即是否具备协商系统的质量和能力体现出的真实性和包容性,需要对其六要素及其标准进行验证。天长市“1加N加X”的社区协商实验除在组织架构上独具特色外,其整体运行是在一定的辅助机制下完成的。从步骤和过程上讲,其设计的“六步六单”协商流程是从试点时“五步五单”的试错中优化而来,既体现了党的引领,也保证了协商质量。

一方面,“六步六单”协商流程强调了党的引领,提升了协商能力,避免了走弯路,提高了协商效率。起初的“五步五单”是议题采集、交办、办理、公示、评议等五步,分别对应五张表单。之后,为了保障议题具有充分的代表性并满足相应的条件,流程中增加了党员议事会、村“两委”等对议题的审定环节,即变为议题采集、审定、交办、办理、公示、评议等六步,分别对应六张表单。审定步骤主要是解决议题要不要、可不可协商,是否具有代表性、满足条件性等问题。党组织从总体上把关,对目前无法办理的事项说明议题暂不协商或条件不成熟的理由。这一改变得到了基层的拥护。例如,金集镇采用村级党组织把关的做法筛选出协商议题,议题是否代表民意、是否应该进入协商都要由村级党组织召开会议研究决定,以使协商的内容真正能够反映民意。金集镇井亭村党支部书记讲道:“村级党组织就是‘总闸口’,一个议题协商不协商,关键看其是不是有代表性,是不是反映多数村民的诉求,村党支部书记要把好这个关。”

另一方面,“六步六单”协商流程凸显了群众议事,提高了协商质量,避免了权威干扰,增强了协商信度。“1加N加X”的人员构成和协商流程都会由村(居)民代表大会进行原则性规定。通常情况下,各社区都会制定协商议事章程,由村民代表大会投票通过,一般规定社区“两委”干部在协商委员会中不超过1/3,普通事项协商主体不少于15人,较大事项不少于21人,保证协商人员的广泛性和代表性。“六步六单”保障了党的引领,同时又不影响协商的具体操作,其协商过程仍然具有真实性和代表性,增强了群众议事协商的程序性和效益性。例如,大通镇便西村已卸任的村委会主任感慨道:“有了协商,让群众参与议事,事情办得明白、透亮。以前两张皮,现在一张皮。以前群众看着干部做,现在因为群众提前参与了,就主动配合多了,出现矛盾也能理解,民意顺了,事好办了。”

从以上分析可以看出,天长市引领式协商模式不仅与国际前沿理论和实践实验中阐释的协商系统六要素具有较高的契合度,而且在特征上也具有较高的吻合度(见表2)。这不仅丰富了协商民主的国际理论,也超越了协商系统理论的已有概括,呈现出中国特色的基层协商模式。

六、基本结论与启示借鉴

以天长市为代表的国家级社区协商实验区创造的引领式协商模式,既为我们分析中国特色的城乡社区协商模式提供了一个新视角,也为中国学术走向国际对话打开了一个新窗口。通过研究可以得出以下基本结论和启示借鉴。

第一,中国城乡社区形成了一种区别于西方和国内已有概括的引领式协商模式。天长市作为全国农村社区治理和城乡社区协商实验的先行地区,通过试错创设了“1加N加X”协商组织及其辅助的“六步六单”协商流程、分支网格化协商单元等协商治理方法,其突出的特点是将“政党视角带入群议”,实现了“党领群议”,即党的领导与群众议事的有效均衡。引领式协商模式是指中国共产党引领群众议事,以潜移默化、润物无声的方式领导协商于决策之前和决策实施之中,淡化“裁判”角色而不干涉正常协商行为的参与式治理方式。其呈现出的协商系统要素及其特征打破了西方所谓的权威性协商之说,也不同于既有关于社区协商模式的具体表述,是一种符合中国特色的广义概括。它不仅延续了政治协商的中国共产党领导的既有传统,也拓展了党的群众工作方法;既坚持了党的领导,又体现了民主协商。其民主协商没有流于形式,而是体现了党的领导和群众议事的完美融合。

第二,中国城乡社区的引领式协商模式是可以与国际最新协商民主理论进行对话的。引领式协商既体现了中国特色,也能够与国际交流。国际上的协商民主理论发展到当下第四代的协商系统理论阶段,不仅拓展了协商民主的形式范围,而且明确了协商民主的系统要素,更提出了协商民主的质量标准,对协商民主的协商性及其表现出的真实性、代表性、重要性等更具有区分度。以天长市为代表的中国城乡社区的引领式协商模式,不仅体现了将政党视角带入群议以实现党的领导、从群众中来到群众中去的群众工作方法等中国特色,而且也体现了国际理论前沿中协商系统所内含的公共空间、授权空间、传播、问责制、元协商、决断力等六要素,尤其是体现了各要素分别所具有的开放性、灵活性、畅通性、回应性、组织性、自主性等特征,具有较高的协商民主质量辨识度,有利于“中国模式”“中国经验”“中国故事”向世界传播,也拓展了国际学术的交流空间。

第三,将政党视角带入群议并没有改变协商的本质,反而提升了社区协商系统的能力。党建引领没有改变协商群议的民主性。如德雷泽克和史蒂文森(Stevenson)所说,从协商民主的角度来看,只要协商反映了包容性和真实的对话,响应了所有受影响各方的需要,即使是权威性决定也被认为是合法和有效的。[31]在实践中,尽管存在党员干部主持和引领协商,但他们并不会去主导和裁判协商,而且协商委员会中的“N加X”具有广泛的代表性保证,其总体上具有较大的包容性。党的领导虽然存在于社区协商中,但并不影响协商过程的真实性。一方面,党的介入主要是对议题进入正式协商前的审定,主要是解决议题要不要、可不可协商的问题,判断其代表性、条件性和合法性等问题,避免做无用功;另一方面,党员干部在协商过程中,往往扮演着政策解读、知识普及、信息通报、沟通反馈的角色,有利于协商决策的科学性,提高了协商效率,提升了协商能力。

由此看来,中国的城乡社区治理既要运用好社区协商这个抓手,还要探索完善本土特色的引领式协商方式。一方面,协商民主在城乡社区具有广阔的运用空间,其已成为社区善治的重要手段,要大力发展社区协商。在城乡社区实践中,社区协商需要广泛多层系统化发展。另一方面,要重视将政党视角带入群众议事,让中国共产党引领社区协商,在新时代不断创新我们党的群众工作方法。这里特别需要注意的是,党的引领首先要保证党员干部对新协商观有正确的认识,不能“当外行”和“乱指挥”。本土化的协商系统论强调协商不仅包括正式协商,还包括非正式协商。其层级既可以在小组、片区,又可以在社区、乡镇;其形式既可以是正式会议、圆桌讨论、对话辩论,也可以是日常谈话、现场议事、网络表达;其场所既可以在会议室、办公楼、议事厅,也可以在田间地头、干群家中、房前屋后;其人员构成既可以有党员干部、民间精英、普通居民,也可以有政府官员、专家学者、媒体记者。另外,社区协商既要多方参与、多元联动,又要发挥各自的特长优势;[32]既要发挥社区精英在协商议事中的作用,更应发挥党员干部在协商治理中的作用。[33]党员干部只有准确理解协商,才能正确地引领群议和协商。

注释:

[1]习近平:《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社,2017年,第37—38页。

[2]Baogang He,Mark E.Warren.Authoritarian Deliberation:The Deliberative Turn in Chinese Political Development.Perspectives on Politics,2011,Vol.9,No.2,pp.269-289.

[3]Huosheng Tan.Deliberative Democracy in China:A Sociology of Knowledge Perspective.Economic and Political Studies,2013,Vol.1,No.1,pp.156-177.

[4]李华胤、张海超:《权威引导式协商:新时代乡村善治的有效形式及运行机制》,《广西大学学报》(哲学社会科学版)2020年第1期。

[5]魏晨、李华胤:《包容性协商:农村公共产品的共享机制及内在逻辑》,《中国西部》2020年第4期。

[6]陈荣卓、李梦兰:《政社互动视角下城市社区协商实践创新的差异性和趋势性研究》,《中共中央党校学报》2017年第3期。

[7]杨中艳:《党领群治:十八大以来农村社区协商的经验成效与路径优化》,《社会主义研究》2016年第4期。

[8]《〈中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定〉辅导读本》,人民出版社,2019年,第1—47页。

[9]Peter B.Evans,Dietrich Rueschemeyer,Theda Skocpol(eds.).Bringing the State Back In.New York and Cambridge:Cambridge University Press,1985,pp.3-43.

[10]Susan Clark,Woden Teachout.Slow Democracy:Rediscovering Community,Bringing Decision Making Back Home.White River Junction,VT:Chelsea Green Publishing,2012,pp.1-3.

[11]Kristin A.Goss,Carolyn Barnes,and Deondra Rose.Bringing Organizations Back In:Multilevel Feedback Effects on Individual Civic Inclusion.Policy Studies Journal,2019,Vol.47,No.2,pp.451-470.

[12]Accetti,Carlo-Invernizzi,and Fabio Wolkenstein.The Crisis of Party Democracy,Cognitive Mobilization,and the Case for Making Parties more Deliberative.American Political Science Review,2017,Vol.111,No.1,pp.97-109.

[13]Nicole Curato,Marit Hammond,and John B.Min.Power in Deliberative Democracy:Norms,Forums,Systems.Switzerland:Palgrave Macmillan,2019,pp.1-20.

[14]Jan Teorell.A Deliberative Defence of Intra-Party Democracy.Party Politics,1999,Vol.5,No.3,pp.363-382.

[15]Martin Ebeling,Fabio Wolkenstein.Exercising Deliberative Agency in Deliberative Systems.Political Studies,2018,Vol.66,N0.3,pp.635-650.

[16]Jane Mansbridge.Using Power/Fighting Power:The Polity.In Seyla Benhabib(ed.).Democracy and Difference:Contesting the Boundaries of the Political.Princeton:Princeton University Press,1996,pp.46-66.

[17]景跃进:《将政党带进来——国家与社会关系范畴的反思与重构》,《探索与争鸣》2019年第8期。

[18]钟准:《把政党找回来——政党与对外政策》,《世界经济与政治》2019年第2期。

[19]田先红:《政党如何引领社会?——后单位时代的基层党组织与社会之间关系分析》,《开放时代》2020年第2期。

[20]吴晓林:《党如何链接社会:城市社区党建的主体补位与社会建构》,《学术月刊》2020年第5期。

[21]Ramya Parthasarathy,Vijayendra Rao,Nethra Palaniswamy.Deliberative Democracy in an Unequal World:A Text-As-Data Study of South Indias Village Assemblies.American Political Science Review,2019,Vol.113,No.3,pp.623-640.

[22]唐娟、谢靖阳:《城市社区协商民主的细节:结构、过程与效能》,《社会政策研究》2019年第4期。

[23]John S.Dryzek.Democratization as Deliberative Capacity Building.Comparative Political Studies,2009,Vol.42,No.11,pp.379-402.

[24]John S.Dryzek.Foundations and Frontiers of Deliberative Governance.Oxford:Oxford University Press,2010,pp.11-13.

[25]Jürgen Habermas.Between Facts and Norms Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy.Trans.by William Rehg,Cambridge:The MIT Press,1996,p.308.

[26]Ricardo Fabrino Mendonca.Mitigating Systemic Dangers:The Role of Connectivity Inducers in a Deliberative System.Critical Policy Studies,2016,Vol.10,No.2,pp.171-190.

[27]John Boswell,Carolyn M.Hendriks,and Selen A.Ercan.Message Received?Examining Transmission in Deliberative Systems.Critical Policy Studies,2016,Vol.10,No.3,pp.263-283.

[28]Dennis Thompson.Deliberative Democratic Theory and Empirical Political Science.Annual Review of Political Science,2008,Vol.11,No.1,pp.497-520.

[29]John S.Dryzek.Foundations and Frontiers of Deliberative Governance.Oxford:Oxford University Press,2010,p.12.

[30]Jonathan Kuyper.Democratic Deliberation in the Modern World:The Systemic Turn.Critical Review:A Journal of Politics and Society,2015,Vol.27,No.1,pp.49-63.

[31]John S.Dryzek,Hayley Stevenson.Global Democracy and Earth System Governance.Ecological Economics,2011,Vol.70,No.11,pp.1865-1874.

[32]张大维、赵彦静:《“三社联动”中社会工作的专业缺位与补位》,《中州学刊》2017年第10期。

[33]王自亮等:《基层社会民主化进程中的精英行动——以温岭市民主恳谈会为案例》,《社会政策研究》2017年第2期。