作者:叶继红 杨鹏程 责任编辑:杨文茹 信息来源:《理论与改革》2019年第4期,第177-188页。 发布时间:2020-09-16 浏览次数: 3062次

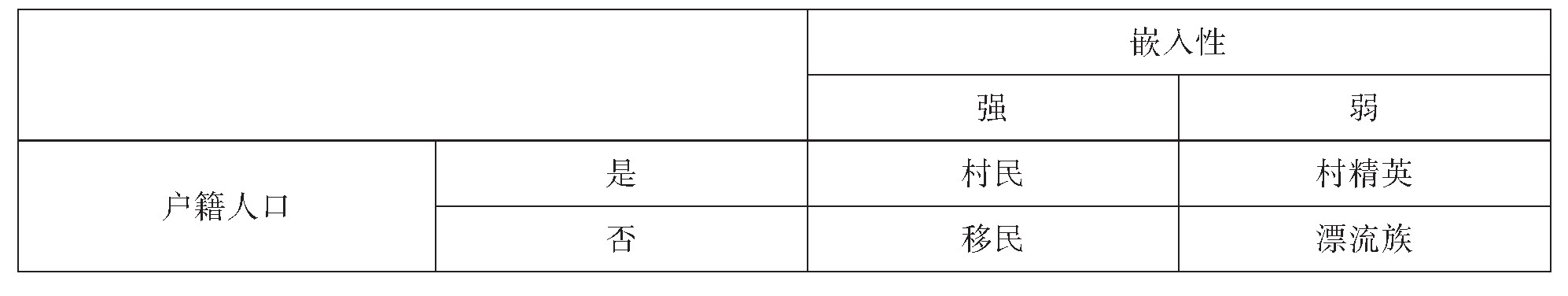

【摘 要】城中村问题作为基层社区治理的一种常态化典型现象,其研究正从宏观视角向微观视角转变,即转向对城中村社区居民诉求的关注。当前城中村社区居民的利益出现了分化,根据是否为“户籍人口”以及“嵌入性”程度指标,可以形成“村民-谋利型”“村精英-经纪型”“移民-谋生型”和“漂流族-落脚型”四种不同的利益类型。城中村治理实质上就是协调与整合不同群体利益的过程。有效的城中村治理需要识别、尊重和满足不同类型群体的利益需求。以S村为例,基于不同群体的利益格局,要通过城中村治理来满足不同群体的合理需要,保障全体居民的环境公共利益,弥合不同群体的福利差距,从而促进新型利益共同体的形成与城中村社区的融合发展。

【关键词】利益分化;差异共融;嵌入性;城中村治理

一、引言

“城中村”作为一个本土概念,是中国快速城市化进程中出现的特有现象。作为从农村社区向城市社区转型的一个重要过渡形态,城中村为观察中国城镇化空间演化与发展提供了一个很好的样本。从国外来看,虽然国外没有直接对应的概念,但也存在诸如“贫民区”(slum/ghetto)、“自助型居住区”(self-helping housing)等“类城中村”的城市空间形态。国外学者较早地研究了作为移民、失业者、贫困者聚集地的贫民区问题,如沃斯(Wirth)对芝加哥犹太人居住区的研究[1],托马斯和兹纳涅茨基(Thomas & Znaniecki)对美国波兰移民聚居区的研究[2],以及甘斯(Gans)对意大利裔美国人的研究等[3]。尤其是托马斯和兹纳涅茨基的研究具有代表性,在他们看来,城市中的种族聚居区对保护外来移民具有重要作用。在移民社区中,移民们找到了“一个社交世界”,获得了“安全感”。而甘斯的研究也发现,被贴上“贫民区”标签的、作为移民聚集地的波士顿西区(West End),实际上是适合亚文化群体生存的理想乐园,故而承载了重要的功能,但这一功能尚未被发现。在对贫民区这一概念的理解上,吉尔伯特(Gilbert)强调,传统上将贫民区视作一个空间上的“容器”[4](container)的看法,会导致将贫民区与外部社会割裂开来,忽视居住隔离与移民贫困化的社会过程。在贫民区的形成机制上,华康德(Waquant)认为,美国贫民区的形成经历了“隔离”(isolation)、“边缘化”(marginalization)、“污名化”(stigma)和“社会解组”(disorganization)的过程[5]。西奥多(Theodore)认为,集贫困、少数族裔或族群于一体的贫民区,是劳动力市场状况、国家及其他强化贫困的“制度设置”的空间表现[6]。近期的研究则从自治与融入的角度,将城中村看作“非场所”(non-place)的存在形式,着重探讨其作为“阈限空间”(liminal space)、“日常空间”(everyday space)、“邻里空间”(neighborhood)的功能和特点,希望发展成一种区别于主流社会空间模式(户口制度)的公共参与形式[7]。

从以上研究不难看出,不同视角下的贫民区呈现出不同的面相,与政府或规划者视之为“危险”与“不道德”的城市区域不同,居住在贫民区内的移民将其看成了生活的“乐园”。这也令我们反思中国的城中村问题研究。城中村既有“脏乱差”的一面,又有吸纳和包容外来人口的另一面。这要求研究者重视城中村之于推进中国城镇化发展的积极意义。城中村作为一个特殊的城市空间,处于城镇化发展的最前沿,具有担负两大群体——本地居民与外来人口城市化与市民化的重任,与两大群体的生存与发展有着直接的利益关联。在这一认识前提下,本文从治理的角度探讨了如何在两大群体利益分化的背景下进行城中村治理。当前,学术界对于城中村两大群体的分类与研究,依据的主要是其户籍属性。但是,依据户籍属性区分的这两大群体内部正在发生利益分化。一方面,本地居民围绕城中村拆迁改造在与政府部门进行利益博弈的过程中,因身份和阶层(如普通村民与村精英)的不同而获取的利益也不相同。另一方面,城中村外来人口因居住时间、嵌入程度不同逐渐分化为长期在此以摆摊经营谋生的常住人口,以及在此暂住的流动人口。这两类人口与城中村的利益关联也存在差异。因此,传统上被看作为由本地居民与外来人口构成的城中村居民,事实上日益分化为城中村普通居民、村精英、外来常住人口、外来暂住人口四大类人群。这四类人群的利益诉求各不相同,他们与城中村的利益关联也不相同,那么城中村的治理改造,显然不能忽视不同人群的利益诉求及其作用的发挥。这四类人群在城中村的治理改造中能否形成一个新的利益共同体?如何形成?其内在的利益联结机制是什么?对这些问题的解答构成了本研究的初衷。

本研究选取苏州市S村为个案,S村是一个典型的城中村,地处市区与工业园区交界处,地理区位优越,占地约9万平方米,其中建筑面积8万平方米。2011年全部完成土地征用工作,居民全面转向第二、三产业。S村历经三次拆迁,村民陆续搬迁至周边的动迁小区,还未实现拆迁的村民则就地转为城市非农业户口。截止2017年底,村内外来租客和户籍人口比约为3:1,户籍人口近千人,本地村民以中老年人为主,外来租客多为中青年人,其中外来人口中长期居住和短期暂住的人口数量大致相同。由于S村基础设施老旧,卫生环境较差,治安状况不佳,迫切需要进行治理和改造。

二、城中村居民利益分化的类型及特点

“户籍”与“嵌入性利益相关”是本文用以构建城中村居民利益分化分析框架的两项指标。一直以来,户籍制度作为中国特有的固化城乡差别的制度,深刻影响着中国社会分层体系。在中国传统社会,籍贯只是“血缘的空间投影”[8],而在当今社会,它的区分意义不仅体现在地理区位上,同时也表现在制度规范上。改革开放后,国家虽然对人口流动的行政控制逐渐放松,但户籍制度并没有发生质的改变,“是否拥有本地户口也会像拥有城镇户口还是农村户口一样成为个体分层地位的一个重要决定机制”[9]。另一个概念“嵌入性”,最早由政治经济学家卡尔·波兰尼(Polanyi)在其著作《大转型》中提出,后来社会学家格兰诺维特(Granovetter)将其解释为社会个体的行为是嵌入于具体的、持续运行的社会关系网络中[10]。“嵌入性利益相关”的逻辑在某种程度上可以表述为“行动者处于某种社会网络中,这种社会网络中蕴含着行动者可资利用的社会资源;当行动者为了某种经济活动而动用这些资源时,嵌入性就开始产生作用”[11],从而成为利益相关者。在城中村治理中,可借此概念来指城中村居民(包括本地村民与外来人口)对空间资源、社会关系、政治权利的利用,以此反映城中村居民对城中村空间的依赖程度。如果嵌入性利益相关性强,则主体对城中村空间的依赖程度就高,他们就会采取各种方式寻求在这片空间上的利益最大化;如果嵌入性利益相关性弱,那么城中村对其利益的影响就弱,在城中村治理过程中,该类居民的行动意愿就不会很强,只会抱着随大流或冷漠的态度。

表1 基于“户籍”与“嵌入性”形成的城中村居民类型

综上,根据是否为“户籍人口”和“嵌入性”的强弱,可以生成四个象限,分别代表四种不同类型的城中村居民,即村民、村精英、移民和漂流族(表1)。每一种居民类型对城中村空间的利益诉求和行动逻辑也各不相同,从而形塑出城中村四种不同的利益类型,折射出城中村各利益主体之间复杂的关系。

(一)村民—谋利型

城中村村民是指拥有本地户籍,世代生活在这片空间,虽然脱离了传统的自给自足的农业生产方式,但仍依靠城中村的资源谋求生存的群体,如靠出租房屋,领取社会保障金,从事小本生意和门槛较低的工作。这部分人大多是中老年人,他们缺少参与城市生产的必要技能和动力,而更愿意保持“安逸自足”和“明哲保身”的生活态度[12],并最终被塑造成一个食利者阶层。随着城中村土地的不断增值,有部分村民开始突击违建以备拆迁时能够获得更多的补偿,使得城中村的公共空间不断遭到侵蚀。由于他们的生活与城中村联系非常紧密,作为“既得利益者”,他们死守城中村“阵地”,当对城中村的治理或改造侵犯到他们的核心利益时,他们会采取公开抵抗或迂回策略的方式维护和争取自身的利益。

(二)村精英—经纪型

村精英型居民狭义上是指代表原村委会,对村集体资产和村务有决策权的政治精英。广义上的村精英可以延伸为具有一定能力和影响力而脱离城中村空间生活,但户籍仍在城中村的经济精英与社会精英。目前大部分精英人物已经脱离了S村这片空间,拥有了新的生活方式,城中村去留或改造与否对他们的影响有限,但他们对城中村仍然有着较大的影响力。作为乡村精英,他们在地方政府与村民之间扮演了重要的中间人/经纪人角色。同时作为理性人,他们力求在贯彻政府决策和保护村民之间寻求平衡,同时追求和实现自身的利益,从而成为“保护型”经纪人或“赢利型”经纪人[13]。

(三)移民—谋生型

移民是指这样一群外来流动人口,他们利用城中村良好的区位条件和入住门槛较低、相对宽松的监管环境等优势,长期定居在城中村中,并以城中村及周边地区为经营范围,提供贩卖果蔬、小吃百货、理发美容、休闲娱乐、垃圾回收等小成本服务工作,维持着基本生活,属于“有资本”的“小业主”[14]。对他们来说,城中村既是他们的就业场所,也是他们居住和生活的场所,因而对S村空间的嵌入性较强、依赖程度较高。他们与城中村村民不仅存在同处一地的地缘关系,还存在“租客-房东”“商户-顾客”等多维关系。但由于现行户籍制度隔阂、参与渠道不畅等原因,导致他们无法享受城市福利保障,也无法参与基层社会治理,阻碍了他们对当地社区的进一步融入。

(四)漂流族—落脚型

漂流族是指那些因经济能力有限,偏好城中村低成本的生活与便利的区位优势,将城中村空间当作融入当地城市生活的暂时落脚点的外来人口。他们多为刚踏入社会的高校毕业大学生或外来务工人员,一般是具有固定工作时间的上班族,属于“无资本”的工薪阶层[15]。该群体在城中村居住时间短、流动性大。对他们来说,S村只是其进一步融入城市生活的跳板,一个暂居地和“暂时的终点”[16],他们因而对这片空间没有特殊的感情依托,也很少建立社会关系网络。他们对城中村环境问题大多是漠视的。虽然希望居住地的卫生、安全环境有所改善,但改善的代价是房租等生活成本的上升。在不影响基本生活的情况下,他们考虑更多的是如何离开城中村,因而保持一种事不关己的态度,形成了与城中村空间的双向排斥。正如一位被访者所言:“环境差也没办法,谁让这里便宜呢,环境再好点房租肯定就贵了,反正不长住,凑合凑合。”

三、城中村居民利益实现中的矛盾与冲突

利益是社会经济领域中最普遍、最敏感的问题,追求利益是人类一切社会活动的基本动因,正如马克思所说,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”城中村居民对利益的追求导致了一些问题,影响到了他人利益与公共利益。

(一)“谋利型”利益实现导致出租房符号化和工具化,损害公共利益

正如戴维·哈维所言,随着中国城市边缘地区的开发建设,那些“原先居住在那里从事艰苦农业生产的贫穷菜农一夜间变成了靠收租金过活的休闲的城市人”[17]。据调查,城中村村民月租金收入一般约为1500-2000元,租金收入占总收入已超过60%,他们属于典型的“食租阶层”[18]。而为了自身利益最大化,S村原住民尽其所能,各施其法,采用了一系列的措施:如一些人在自家房前屋后或公共空间私自搭建违章建筑,以增加用于出租的面积;一些临街的住户擅自破墙将住宅改建成店面,出租给外来经营户;一些住户将原来的房间隔成若干小间用于出租,成为“群租房”,从而将城中村空间的经济效用发挥到极致。在这种情况下,城中村房屋日益沦为本地人获利的工具,对利润的追求使得房屋的使用价值被抽离,交换价值成为城中村居住空间的主宰。这一方面降低了房屋的使用价值和居住质量,另一方面造成了城中村外部环境的不协调与安全隐患,导致了城中村的空间失序,损害了城中村的公共利益,使得城中村居住空间开始走向异化。

(二)“谋生型”和“落脚型”利益实现造成环境问题,损害公共利益

对于移民型群体来说,城中村生活成本较低,治理较为松散,这恰好成为他们在此营生和立足的依托。由于S村缺乏监管,不少经营户趁机占道经营或无证经营,一些物品被乱堆乱放,使得本来就不宽阔的道路更加拥挤,影响了居民的出行和村内的环境卫生。然而,如果依法取缔其经营,必然对他们现有的生产生活模式会造成较大影响。对于漂流族来说,他们暂住在城中村,城中村只提供了他们临时的居所。与城中村本地人没有多少交集,似乎没有多少影响。但由于城中村出租屋市场缺乏有效管理,城中村群租现象较为严重,加之租客私拉乱接电线,容易引发火灾,因而始终存在安全隐患。而在本地人看来,环境变差“都是他们外地人(漂流族)弄的,反正他们住不了多久就走了,糟蹋的也不是他们的地方。”这样一种过客心态自然使得他们的情感和社会关系均游离于城中村空间之外。

(三)“经纪型”利益追求容易引发权力寻租,损害村民利益

村精英在很长一段时间内作为S村的实际管理者,同时也是该村的一员。这种兼具“运动员”与“裁判员”的特殊身份,使得他们对村内资源的管理和分配日益利己化。他们习惯在现存的制度安排中分享利益,也会利用自己的权力谋取好处,或寻觅政策的漏洞和监管漏洞,隐蔽地徘徊于灰色地带。为维持其狭隘的特权,他们组成了“寻租联合体”(rent-seeking coalition)[19],固化其集团利益。以村集体资产管理为例,访谈中了解到,由于缺乏监管,对于这笔村集体资产的数额、分配方式,城中村村民都一无所知。正如一些被访者所言:“村集体分红很多年前有的,都是上面一帮人管的,现在也不知道有没有了”;“他们(村委会干部)有钱,只是不肯拿出来,具体钱去了哪里,我们就不清楚了,因为这事也没人问。”这种片面追求赢利型“经纪”利益的做法必然会损害城中村原住民的利益。

四、城中村社区居民差异共融的可能性

差异共融的目的是通过求同存异、寻求“最大公约数”,将利益体系的冲突性因素转变为建设性的因素,使得有着不同利益和文化差异的群体可以在城中村和谐共生与融合发展。

(一)城中村两大人群存在共同的经济利益与公共利益

虽然城中村社区的利益分化将不同人群区隔开来,但城中村社区居民因利益分化而产生的利益矛盾并非不可调和,否则“那些不仅关心自身利益而且希望从涉及公共利益的政策中做出选择的公民,其协商的、整合的、变动的需求就得不到满足”[20]。事实上,不同人群有着共同的经济利益和公共利益,这成为维系城中村不同群体间社会关系的纽带。首先,城中村外来人口与本地人口存在经济上的共生关系。共生是指两种或两种以上生物体共居一处而形成的相互依赖、互为依存的一种关系状态。其核心要义是强调基于利害关联性的协作关系,以及寻求多主体在复杂性、异质性环境中的平衡与和谐。就S村来说,一方面S村吸纳了大量的外来人口在此经营和居住,为他们提供了就业与居住支持;另一方面,外来人口也为本地人提供便利的生活服务(如日常百货供应和菜摊蔬菜供应等)和稳定的租金来源,使得两大群体的生活紧紧地嵌合在一起。这也是两大群体能够长期共居于城中村空间的最主要原因。其次,城中村外来人口与本地人口存在共同的环境利益。尽管城中村不同人群因嵌入程度不同而存在一定的差异,但总体上两大群体的根本利益是一致的,即共居于一地而对良好居住环境的共同期待。居住环境关系到生活于其中的每一个人的利益,属于公共利益的范畴。它在很大程度上体现了居住者的“城市权利”(the right to the city),即居住者不仅在城市空间分配过程中有“参与和占有”[21](participation and appropriation)城市空间的权利,因为“建设和维持城市生活的人们最先有权利对他们参与生产的城市生活提出诉求”[22];同时也要求能够获得“有尊严、有意义的生活的空间”[23]的权利。而有尊严、有意义的生活空间必然是环境友好与关系融洽的居住空间。

(二)城中村改造为满足不同群体的合理利益提供可能

鉴于城中村本地居民与外来人口形成了事实上的共生关系,就需要通过城中村治理改造来满足不同群体的合理利益诉求。城中村治理一般有两种模式:一是对城中村进行就地改造,包括环境整治与房屋修缮维护等,二是对城中村进行整体拆迁与异地重建。显然,前者是比较可行的做法。这是因为,搬迁和再安置带来的是“对家庭和社会网络的破坏,以及牺牲数以千套低成本公共性住房而造成的永久性损失”[24],这就意味着,一旦城中村被拆除,外来人口的生计或居住的权利就会被剥夺,而原住民也将面临被安置到城市外围更偏远地带而被边缘化。鉴于此,近年来就地改造模式成为各地进行城中村治理的新选择,并催生了旨在保护传统建筑文化与居民利益的“微改造”[25]模式。鉴于S村原生态地保留了传统苏州的一些建筑风貌,完全可以通过“微改造”将其打造成具有江南水乡特色的街区。如果按此思路对S村实施“微改造”,将会使不同群体从中获益。对本地居民来说,他们将是城中村整治的最大受益者,居住环境得以改善,老房子得以保留,出租房的价格得以提升;对村精英来说,他们可以引进项目或投资开发项目,带动城中村商业发展,从而获取经济和社会效益;对移民型群体来说,整治后统一设置的经营场地可以改善经营户的经营环境;对漂流族来说,整治后的城中村可以为他们提供相对廉价和稳定的出租房。同时,S村“微改造”后形成的特色街区将会激活商机、带动商业和服务业的繁荣与发展,从而为本地人和外来人口提供新的就业机会。此外,S村改造也将会带来社区公共文化设施的改善,使得来自“不同地域、不同社会经济阶层和教育背景的民众享受到公共文化”[26]。因此,城中村治理改造可以使不同群体的福利水平得到提升。

五、促进差异共融的城中村治理新机制

利益分化意味着社会角色需要重新定位,原来维持社会秩序的制度共识需要重新建构[27]。鉴于城中村社区居民客观上存在的利益分化,要在分析不同群体利益需求的基础上,通过构建城中村治理新机制来协调和兼顾不同群体利益,使异质性人群能够实现“差异性团结”[28]和包容性发展,从而消除城镇化发展中的不和谐不稳定因素。

(一)通过城中村改造来满足不同群体的合理需要

如前所述,城中村改造为满足不同群体的需要提供了可能与契机,通过改造能够构建更符合彼此利益需求、“更符合他们心愿”[29]的生活模式。基于此,在S村“微改造”的过程中,要将不同群体的利益诉求一并纳入考虑,这些诉求的表达需要借助一定的渠道。政府和相关部门可以通过入户走访、居民座谈、发放问卷、意见征询等途径广泛收集居民的意见与诉求,如本地人对于房屋拆迁要给予合理补偿的需求,外来人口对合法经营场所与廉价出租房的需求等。当然,村精英作为沟通政府与居民的桥梁也可以将居民的意愿和呼声向上反映,提请政府部门重视民情、感知民意,敦促政府部门尽早启动城中村改造计划。与此同时,不同群体都可以参与到“微改造”的实践中来,如本地人可以发挥传统手工艺、饮食文化方面的优势,外来人口可以提供充足的劳动力资源,村精英具有人脉关系优势等。这些资源优势、信息与诉求都可以通过一定的途径纳入到“微改造”中来,从而使得“居住区的重新改造不再是自上而下的现代主义方式,而是包含征求社区参考意见、重视保护、且小规模开发的方式”[30]。这样的治理改造显然更能够满足不同群体的实际需要。

(二)通过建立权力监督机制来维护原住民的利益

权力监督机制主要是针对村精英的公权力行使而言的。权力作为“全体成员共同拥有共同行使,并能真正体现社会成员的共同意志和共同利益的政治力量”[31],其正确行使离不开有效的监督机制。由于村精英作为与地方政府、村民互动中的一个核心群体,会在“保护型”经纪人与“赢利型”经纪人之间游移,也存在整体偏向政府、整体偏向村民、分裂成分别偏向政府与村民这三种可能的行动取向[32],因此,需要建立和完善村精英权力运行的监督制约机制,确保他们无论对外就城中村改造事宜与地方政府进行利益博弈,还是对内进行村集体资产分红等,都能够充分代表和维护原住民的利益。就村集体资产分红而言,可以通过推行定期财务公开,强化财务监督审计等制度,从而将权力精英的行动纳入制度框架内,让权力的运行受到有效的制约。

(三)通过引导城中村居民参与共治来保障环境公共利益

环境是人类共同的利益,良好的居住环境是人们对“美好生活”的共同追求,也是影响居民居住幸福感与满意度的一个重要因素。对于社区居民而言,社区的环境问题直接关系到居民的生活质量和安全。[33]针对城中村出现的环境与治安问题,需要引导城中村居民共同参与治理。目前S村外来经营户、租客与本地居民在形成经济上共生关系的过程中,本地居民为实现房租利润最大化而对城中村资源进行了过度索取和利用,客观上助推了城中村居住环境的恶化。因此,不能简单地认为外来人口是环境“脏乱差”的制造者,“是一种秩序崩坏的体现”[34]。否则,外来人口就成为治理的对象,本地人口就成为治理的“旁观者”。而需要引导利益相关者“不应该仅仅追求自身的利益,而且应该追求公共利益”[35],明确各方在环境治理中的义务和责任,共同参与到对城中村环境的治理中来。而一旦实现从治理客体和旁观者到治理主体的转向,“以往的被管理者”和旁观者就会“以更加积极的态度参与到治理之中”[36],从而大大调动他们参与治理的积极性,形成环境治理的合力。

(四)通过构建城中村利益协调机制来化解利益矛盾

当前,城中村社区面临诸多治理难题,如拆迁补偿问题,村集体资产监管问题,环境与治安问题,外来人口与本地人摩擦问题等,集中反映了城中村内部的利益矛盾和冲突。这些问题的存在影响到了城中村社区的和谐稳定,需要建构有效的机制来加以协调。首先要建立议事协商机制。协商是扩大民主、平衡利益的基本手段,要在涉及城中村居民利益的重大事项的决策当中引入协商机制,发挥其应有的功能。其次要建立对话沟通机制。一是加强原住民与政府及相关部门的对话沟通,通过沟通既可以表达自身的利益诉求,又可以了解政府部门对于城中村治理的方案或态度。二是要加强两大群体之间的对话沟通。通过对话沟通,不仅能够“改变社区成员看问题、想问题和行动的方式”[37],“使两个彼此不熟悉的领域日益为对话双方所熟悉”[38],从而消除分歧、形成共识;而且还可以培育基于信任、互惠与合作的社会资本,重塑外来人口与原住民之间的关系。对于外来人口来说,“一旦他们觉得自己属于这里,他们也必定会主动形成一种与该地有关的情感联系”[39],从而有可能突破以往单纯的“租客-房东”“商贩-顾客”的关系形式,最终实现“迄今还相互分离——相互对抗并因此相互疏远——的‘生活世界’,积极地走到一起并相互重叠”[40]。第三,建立城中村矛盾调处机制。要在城中村社区搭建由包括外来人口在内的多方参与的调解委员会或调解志愿服务队,及时发现并化解社区生活中的各种矛盾与问题。

(五)通过共享治理成果来弥合不同群体的福利差距

“共享”,即共同享有城中村治理和改造的成果,亦即城市发展成果。作为“中国特色社会主义的本质要求”[41],共享发展以社会资源分配的公平正义为价值导向,以保障和改善民生,提升居民生活质量为依归。这与“把都市看成生产共享资源的工厂”[42]的价值理念是一致的,即确保城市“能够生产、保护共享资源且把共享资源用于社会利益”[43]。城中村居民共享城市发展成果主要表现在共享经济、社会与文化发展成果等方面。这就要求,一方面要保障S村原住民在征地拆迁、集体资产分红、社会保障、教育培训等方面的利益,提高他们的获得感与幸福感;另一方面,要通过制定和落实外来人口积分入学、积分入医等政策措施,赋予外来人口同城化待遇,努力解决城中村外来人口就医、子女就近入学等问题,逐步实现常住人口基本公共服务全覆盖,达到“在整个城市和国家的空间内的社会群体中实现更加平等的资源分配”[44],从而弥合不同群体的福利差距。

结 语

当前,城中村问题作为基层社区治理的一种常态化典型现象,对其研究和观察的视角正在发生转换,即从政策、体制、设施、规划等层面转向对城中村居民个体的利益诉求与实现诉求的能力、方式等的研究。这种视角的转换能够“将作为移民聚居区的城中村看作对社会发展有益的城市空间”[43]。本研究也印证了这一结论。事实上,城中村自产生以来,就呈现出“地狱”和“天堂”两个不同的面相。其“脏乱差”的一面形似“地狱”,构成了城市的顽疾;但其作为外来人口融入城市的缓冲地带,又成为新移民的“天堂”。这种认识源自“自上而下”与“自下而上”两种不同的观察视角,它将城中村建构为一个充满矛盾却又富有生机的复杂的结构体和存在物。这就要求在推进城镇化的过程中,既要充分发掘和彰显城中村的价值,又要通过治理规避其弊端。就S村而言,在利益分化的背景下,S村正成为普通村民、村精英、外来移民、漂流族等各类群体追求和实现自身利益的独特空间载体。外来人口程度不同地嵌入城中村,与本地居民“共生”在一起,构成他们特有的融入城市的方式。相应地,形成了“村民-谋利型”“村精英-经纪型”“移民-谋生型”和“漂流族-落脚型”四种不同的利益类型。其中,一方利益的实现是以牺牲另一方利益或公共利益为代价的,使得城中村充满了各种利益冲突与矛盾。与此同时,经济上的共生关系以及对环境公共利益的追求又将各类人群维系在一起。这就内在地要求通过城中村治理来满足不同群体的合理需要,保障全体居民的环境公共利益,弥合不同群体的福利差距,从而促进新型利益共同体的形成与城中村社区的融合发展。

参考文献:

[1]Wirth,L.The Ghetto.Chicago:University of Chicago Press.1928.

[2]Thomas,W.I.&Florian Znaniecki.The Polish Peasant in Europe and America.Edited and abridged by Eli Zaretsky.Urbana:University of Illinois Press.1984.

[3]Gans,H.J.The Urban Villagers.New York:Free Press of Glencoe.1962.

[4]Gilbert M.R.Identity,Space and Politics:A Critique of the Poverty Debates.In J.P.Jones,H.J.Nast,&S.M.Roberts (Eds.),Thresholds in Feminist Geography:Difference,Methodology,Representation(pp.29-45).Lanham,MD:Rowman & Littlefield.1997.

[5]Gilbert,M.R.Place,Space and Agency:Moving Beyond the Homogeneous Ghetto.Urban Geography.2010,31(2):148-152.

[6][英]艾伦·哈丁,泰尔加·布劳克兰德.城市理论[M].王岩译.北京:社会科学文献出版社,2016:143.

[7][45]Kochan,D.Placing the Urban Village:A Spatial Perspective on the Development Process of Urban Villages in Contemporary China.International Journal of Urban and Regional Research,2015,39(5):927-947.

[8] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:70.

[9]李骏,顾燕峰.中国城市劳动力市场中的户籍分层[J].社会学研究,2011,(2):48-77.

[10]Granovetter,Mark.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness.The American Journal of Sociology.1985,91(3):481-510.

[11]王凤彬,李奇会.组织背景下的嵌入性研究[J].经济理论与经济管理,2007,(3):28-33.

[12]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002,(1) :168-179.

[13] [美]杜赞奇.文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村[M].王福明译.南京:江苏人民出版社,1995:37.

[14] [15]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002,(1):168-179.

[16][39][英]艾伦·梅斯.城市郊区:后郊区时代的郊区地区化[M].田丰,陈剑晖译.北京:社会科学文献出版社,2016:29,80.

[17][22][29][42][43][美]戴维·哈维.叛逆的城市——从城市权利到城市革命[M].叶齐茂译.北京:商务印书馆,2014:15,9,9-10,68,88.

[18]季波儿,周文.“城中村”:城市化中的阶段特征与破解[J].上海城市管理,2013,(4):70-75.

[19]Fukuyama F.The origins of political order.Farrar,Straus and Giroux,2011:391[18]Mansbridge,Jane.“The Rise and Fall of Self-Interest in the Explanation of Political Life.”In Beyond Self-Interest.Edited by Jane Mansbridge.Chicago:University of Chicago Press.1990:9.

[20]Mansbridge,Jane.The Rise and Fall of Self-Instrectin the Explanation of Political Life.In Beyond Self-Instrest.Edited by Jane Mansbridge.Chicago:University of Chicago Press 1990:9.

[21]Lefebvre,H.Writings on Cities,Translated and Edited by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas.Oxford:Blackwell Publishers,1996:174.

[23][30][37][美]彼得·马库塞.寻找正义之城——城市理论和实践中的辩论[M].贾荣香译.北京:社会科学文献出版社,2016:39,138,82-83.

[24]Goetz,E.G.Comment:Public Housing Demolition and the Benefits to Low-income Families.Journal of the American Planning Association,2005,71(4):407-410.

[25] 刘怀宇.城市更新资金优先安排微改造[N].南方都市报,2015-12-10(GA05) .

[26][美]凯文·马尔卡希.公共文化、文化认同与文化政策[M].何道宽译.北京:商务印书馆,2017:58.

[27]王星.利益分化与居民参与——转型期中国城市基层社会管理的困境及其理论转向[J].社会学研究,2012,(2) :20-34.

[28][美]艾丽斯·M.杨.包容与民主[M].彭斌等译.南京:江苏人民出版社,2013:272.

[31][美]丹尼斯·朗.权力论[M].陆震纶,郑明哲译.北京:中国社会科学出版社,2001:123.

[32]金太军.村庄治理中三重权力互动的政治社会学分析[J].战略与管理,2002,(2):105-114.

[33]栗明.社区环境治理多元主体的利益共容与权力架构[J].理论与改革,2017,(3):114-121.

[34][38][40][英]齐格蒙特·鲍曼.门口的陌生人[M].姚伟等译.北京:中国人民大学出版社,2018:16,117,117.

[35][美]H.乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].张成福等译.北京:中国人民大学出版社,2003:37.

[36][美]理查德·C·博克斯.公民治理:引领21世纪的美国社区[M].孙柏瑛等译.北京:中国人民大学出版社,2014:65.

[41] 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议文件汇编[G].北京:人民出版社,2015:32.

[44][美]苏珊·S.费恩斯坦.正义城市[M].武恒译.北京:社会科学文献出版社,2016:52.