作者:林元城 杨 忍 赖秋萍 王 敏 责任编辑:邓雅琳 信息来源:《热带地理》2020年04期,第732-743页 发布时间:2020-08-31 浏览次数: 7981次

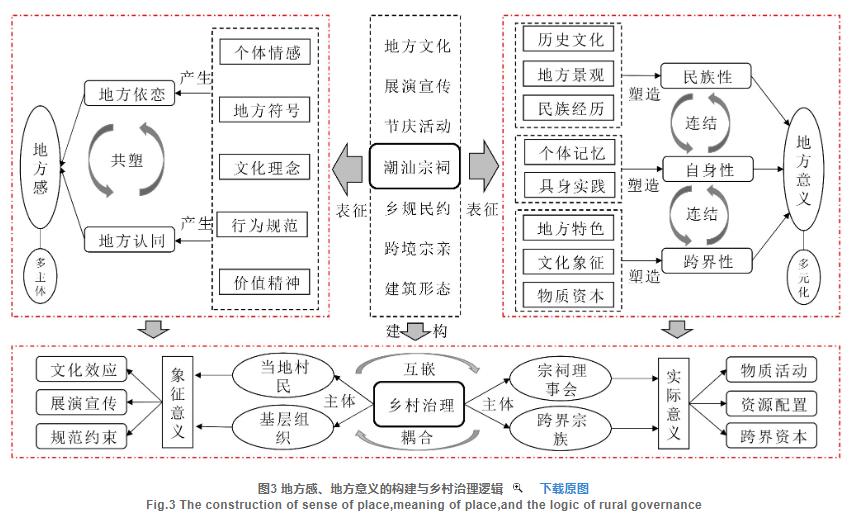

【摘 要】采用网络资料收集、深度访谈和问卷调查等方法,对潮汕宗祠的地方意义、情感互动和内生效用展开分析,探讨了潮汕宗祠对地方感的塑造作用及其与乡村治理的内在关联。研究发现,潮汕宗祠作为同姓宗亲地域联系和情感连结的物质空间载体,通过其蕴含的地方文化、宣传展演和节庆活动等构建乡村地域的情感依恋与价值认同,进而形成地方依恋和地方认同。此外,潮汕宗祠通过建筑的形式扎根于地方,并作为乡村地域的异质性空间重构着乡村的地方性,并赋予乡村空间更多的文化内涵,以塑造乡村主体的共同价值和情感认同。诚然,潮汕宗祠的地方意义是通过多主体的共同缔造来实现的,以历史文化、个体记忆和物质资本等塑造自身的地方、民族的地方和跨界的地方。研究基于地方感和乡村治理的视角,强调物质文化载体的社会建构作用,探索乡村文化空间与乡村治理的互动,在实证层面回应了文化治理的积极意义。就现实意义而言,文章通过对潮汕宗祠地方性和根植性的讨论,旨在为乡村文化空间的营造、文化自信的建立和乡村治理提供一定的参考价值。

【关键词】地方感;乡村治理;地方意义;文化空间;潮汕宗祠

随着全球化和城镇化的快速推进,城乡地域系统间要素交换的强度和流向都发生重大转变,集中表现在乡村地域要素的流失和各种“乡村病”的出现(Liuetal.,2017)。围绕乡村发展、乡村要素重构和乡村空间建设等话题成为社会和学界关注的热点,随着“乡村振兴”成为国家战略,越来越多的研究旨在破解乡村发展面临的难题并激活乡村生命力,以重新审视复杂的乡村空间(胡书玲等,2019;杨忍等,2019)。乡村地域空间是个多元复杂的系统,具有社会、文化、经济和政治等多重属性(王介勇等,2019)。乡村地域的复兴与发展不应局限于乡村设施和乡村产业等物质实体层面的提升,乡村文化空间的塑造与乡村治理作为乡村发展内生动力的重要来源同样值得关注(Longetal.,2016)。诚然,乡村地域文化空间的塑造需要物质实体的内生作用与情感连结,进而构建地方性,地方性的社会连结是塑造乡村文化空间和情感空间的重要因素(林怀策等,2019)。此外,新形势下的乡村治理势必是多主体共同缔造的过程(高千等,2019)。

在中国南方广大的乡村地区,宗祠作为以共同的历史文化和价值认同为核心的物质空间载体,对乡村社会的文化塑造和治理起着重要作用,并在长期的历史演变中发挥着关键的内生效用(邓启耀,2016)。南方地区的乡村空间散布着数量庞大的宗祠建筑,尤其在潮汕地区(泛指广东省汕头、潮州和揭阳等地区)(王敏等,2018)较为完整地保存着具有本土意义的地方宗祠,“一村多宗祠”是潮汕乡村地区普遍存在的空间现象。值得关注的是,潮汕乡村地区的文化主要依靠宗祠来承载,并以此建构乡村居民的地方认同感和对故土的情感依恋。潮汕乡村地区历来具有强烈的宗族观念,对宗祠有着不同于“它地”的重视程度,以宗祠为核心的宗族治理成为乡村治理的重要方面。目前,伴随着“乡村振兴战略”的推进,宗祠翻新、修缮和重光1等活动成为潮汕乡村地区空间重塑的普遍现象。在此过程中,潮汕宗祠的空间形态和功能亦发生重构,制度性的宗族随着时代的变化发展转变为文化宗族。随着现代元素和现代文化的迅速扩散,诸多潮汕乡村地区面临文化认同和文化自信上的困境。承载地方文化和地方意义的潮汕宗祠在地方主体的日常实践中有着怎样的文化认同、地方归属和情感表达?围绕潮汕宗祠的地方主体如何建构地方意义,进而实现具有多元内涵的文化空间?在乡村寻求文化自信的路径下,潮汕宗祠与乡村治理有怎样的内在逻辑,并如何实现乡村地域空间的振兴与共治?这些都是值得进一步思考和探究的问题。鉴于此,本文以潮汕宗祠为研究切入点,并将其所连结的当地村民、宗祠管理人员和基层工作者作为研究分析对象,采用网络档案分析、深度访谈和问卷调查等研究方法,探讨潮汕宗祠的地方建构过程与文化作用机制,以期更好地解析潮汕宗祠与乡村多主体的对话与互动,并对乡村地域的文化空间营造和和治理过程提供一定的思考建议。

1地方感与乡村治理

地方理论(placetheory)作为当代人文地理学的重要理论,源起于20世纪60年代国外关于“地方”(place)概念的探讨,但地方理论成为人文地理学界关注的重要概念则是在20世纪70年代华裔地理学家段义孚首次将“地方”概念引入人文地理学之后(Tuan,1974)。地方理论着重描述的是一种人与地方相互联系产生的情感关系(Tuan,1977),而地方则指的是在地理空间中,主体的人或物所占据的部分,它包含着人的各种实践活动和各种尺度空间的价值与意义(Agnew,1987)。总的来说,地方理论关注人与地方的情感连接,进而赋予空间内涵与意义。在“地方”概念被引入人文地理学后,地方感(senseofplace)(段义孚,2006)、地方依恋(placeattachment)(Bowlby,1960)、地方认同(placeidentity)(Proshansky,1978)和地方依赖(placedependence)(Williamsetal.,1989)等核心概念相继被提出。近年来,随着地方理论研究的不断拓展,地方感成为人文地理学讨论地方关系的重要视角,其反映的是人与地方在情感上的根植性连结(Tuan,1974)。综合目前国内相关研究,不同学者关于地方感维度的界定有所差别,但均包含“地方依恋”和“地方认同”2个维度,其他维度的划分或多或少是对两者的细化,在本质讨论上并无太大差别(朱竑等,2011)。具体而言,地方依恋指的是个体对其居住环境、所处地方的一种认知或感情上的联系,是一种在情感上融入地方的感觉,进而在空间上希望与情感依恋的地方保持较近的距离(Altmanetal.,1992;Hidalgoetal.,2001)。Williams等(1992)指出地方依恋包含“地方依赖”层面,同时也具有部分“地方认同”的内涵。在“地方认同”层面的认识可从“地方”(place)与“认同”(identity)来解析,Wright(1947)认为“地方”需要与人进行互动,进而产生情感联系,并在主观层面对地方意义进行塑造和生产;Proshansky(1978)则指出“认同”是通过主体的具身实践形成有意识或无意识中的想法、信念、情感和价值观上的偏向性,反映出主体对地方的认可与赞同,是一种客观实践与主观行为的交互作用。可以说,地方认同的核心是对地方文化的共同追求,包括共同塑造的文化符号、共同遵循的文化理念、共同秉承的思维模式和行为规范等,亦是地方文化历史性和社会性的体现(费孝通,2004)。鉴于此,本文结合潮汕宗祠的作用和潮汕地区的特点,从地方感的地方依恋和地方认同2个维度探析潮汕宗祠所塑造的地方感。

地方性的构建在很大程度上成为影响着乡村治理的重要因素,地方认同与情感联结成为乡村治理中不可忽视的部分。乡村治理指的是乡村地区公共权力对乡村资源的调度过程,包括对乡村文化、乡村组织和乡村事务等方面的建设与管理,同时影响着乡村资本的分配和乡村制度的构建(党国英等,2019)。作为国家治理的重要组成部分,乡村治理可从发展脉络、本质要求和实现途径3个主要方面展开分析。直到21世纪初,乡村治理才逐渐作为专业术语出现在政治学、社会学、管理学乃至地理学等学科的研究中。但究其根源,则可追溯到秦汉时期“乡官里治”的中央垂直管理,其实质是中央对乡村地区权力的延伸,以实现对乡村基层的有效管控;随后,乡村治理又经历唐宋时期将乡村社会中的村民与土地进行捆绑,同时推进“保甲制”以促成乡村邻里被制度外化为“共同体”,从而实现对乡村地区的治理;明清时期至近代,乡绅治理成为乡村地域空间治理的主要模式,其中宗族治理是乡村地域管理模式的典型特征;20世纪中叶以来,乡村治理呈现出村民直接参与、多元主体协商、国家-乡村共同缔造的趋势,以宗族、乡绅主导的乡村治理逐渐转向党群结合、基层民主的模式(代瑾,2019)。虽然“乡村自治”在民国时期已经出现,但以宗祠为空间纽带的宗族治理模式始终是乡村地区治理的重要部分,至今依然发挥着重要作用(蒋永穆等,2019;赵一夫等,2019)。再者,乡村治理的本质目的是对乡村公共服务、公共资源和空间组织的合理配置,以实现多主体、多空间下的协调发展,促进乡村地区经济、政治的发展,尤其是文化的振兴与文化自觉的塑造(费孝通,2003;贺雪峰,2018)。此外,在构建新型乡村治理的过程中,实现途径主要依靠多主体协商的模式,包括治理主体和形式的多元化,并赋予乡村基层更多的主体性和自主性(贺雪峰,2019)。

近年来,伴随着“乡村振兴”战略的兴起,对“乡村治理”的研究呈爆发式增长,集中在探究乡村治理的发展脉络、演变逻辑和问题困境等(姜玉欣等,2016;刘金海,2016;耿国阶等,2019;项继权等,2019;许源源等,2019),且多为综述性的研究,关于乡村内在机制与治理间的实证研究仍然较为缺乏。而地方感作为一种关于地方与情感的连结状态,来源于本土性和扎根性的感受与认知,在乡村治理的文化层面起着不可忽视的作用,从地方感的视角联系乡村治理无疑是一项积极的探索。此外,乡村治理通过多主体共治实现乡村地域的社会空间建构,也在不断的演变中凸显宗族连结的潜在作用。因此,本文以潮汕宗祠为物质载体,采用网络资料收集、深度访谈和问卷调查等方法,探究其对乡村主体产生的地方依恋和地方认同,同时讨论以潮汕宗祠为物理空间实体的宗亲连结对乡村治理发挥的作用,旨在解析乡村物质空间对文化空间的作用过程,从而为乡村治理提出有益的思考,振兴乡村文化以期实现乡村地域的文化自信。

2研究区域与研究方法

2.1研究区域概况

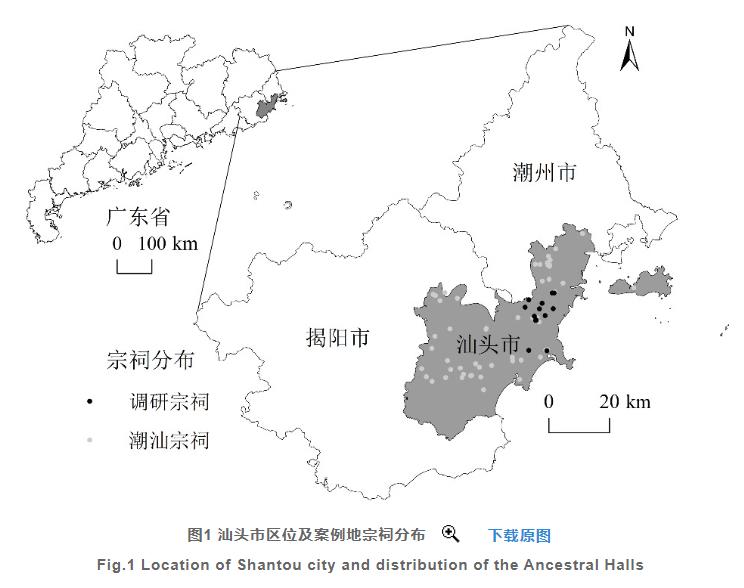

本文选取潮汕地区中的汕头市作为研究案例地。汕头处于潮汕地区的中间位置,北与潮州接壤,西与揭阳毗邻,是潮汕文化的主要发源地之一,同时也是著名的侨乡(图1)。在汕头广阔的乡村地区保存着数量可观的宗祠,并在建筑设置和文化传承上具有潮汕乡村地区的典型特征,具有代表性。根据地图POI数据显示汕头地区至少存在着76间宗祠(实际中存在大量未显示在地图上的宗祠)散布于乡村地区,研究选取不同姓氏宗族、不同行政村的12间潮汕宗祠及其所在的乡村作为具体的调研实践地展开实地考察。

2.2研究方法

本文采用网络档案分析、深度访谈、问卷调查和实地观察等相结合的研究方法。

2.2.1地方文献搜集

基于网络搜集潮汕地区宗祠(尤其是汕头地区)的相关报道与纪实,再查找历史文献、地方志等理清潮汕宗祠的基本情况,文献主要包括《汕头市志》(王琳乾等,1999)、《潮汕文化概说》(陈泽泓,2013)和《潮汕民俗大典》(叶春生,2010)等。

2.2.2深度访谈

笔者于2019年7—8月期间到汕头乡村地区对潮汕宗祠产生的地方感和乡村治理进行深度访谈,访谈对象包括当地村民、宗祠管理人员和基层工作者3类主体共20人,访谈围绕各类主体对潮汕宗祠的认同和情感以及乡村治理等相关内容展开(表1)。研究从不同渠道和角度获得潮汕宗祠与当地主体的内在联系,以此作为分析潮汕宗祠内在机制与治理互动的第一、二手资料。

2.2.3问卷调查

在问卷调查方面,通过深入乡村展开田野调查,实地派发纸质版问卷229份,回收问卷229份,有效问卷219份,问卷有效率为95.63%。问卷内容从地方感的地方依恋和地方认同2个层面展开测量,涉及各类主体对宗祠的情感态度和认同状况等问题。地方感的具体测量方法采用5级李克特量表,即分为“非常同意”“同意”“一般”“不同意”和“非常不同意”5个等级,并从“5”到“1”依次赋值。此外,本文使用数据分析工具SPSS25.0对问卷数据进行分析、整理,并做问卷信效度分析,以检验问卷的可靠性和有效性。

3地方感的塑造与地方意义的建构

3.1潮汕宗祠地方感的塑造

潮汕地区历来重视宗祠的建设和发展,宗祠往往成为乡村空间独特的建筑,甚至是乡村地区的标志性构筑物(图2)。宗祠构造采用地方性的建筑形态,以“四周围蔽、单方开口”居多,在日常的翻新、重建中都需遵循原有的规制,在空间高度、面积以及用色等方面均要求达到新旧基本一致。鉴于此,潮汕宗祠在很大程度上成为乡村地区最具历史性的建筑物,也成为公共空间中地方感的重要来源。

3.1.1潮汕宗祠的地方感测量

本文采用SPSS25.0统计分析软件对问卷结果进行信效度分析。数据的信度分析又称可靠性分析,主要用来检验问卷的可靠性和稳定性。本文以各变量的克隆巴赫系数(Cronbachsα系数)为指标测量数据内部一致性。结果显示:Cronbachsα=0.891,信度得分>0.7,说明该问卷信度良好。在效度方面,KMO度量值为0.874,Bartlett球体检验的显著性水平为0.00,在0.05水平下显著。综合说明问卷具有较高的信效度,可进行后续数据分析。

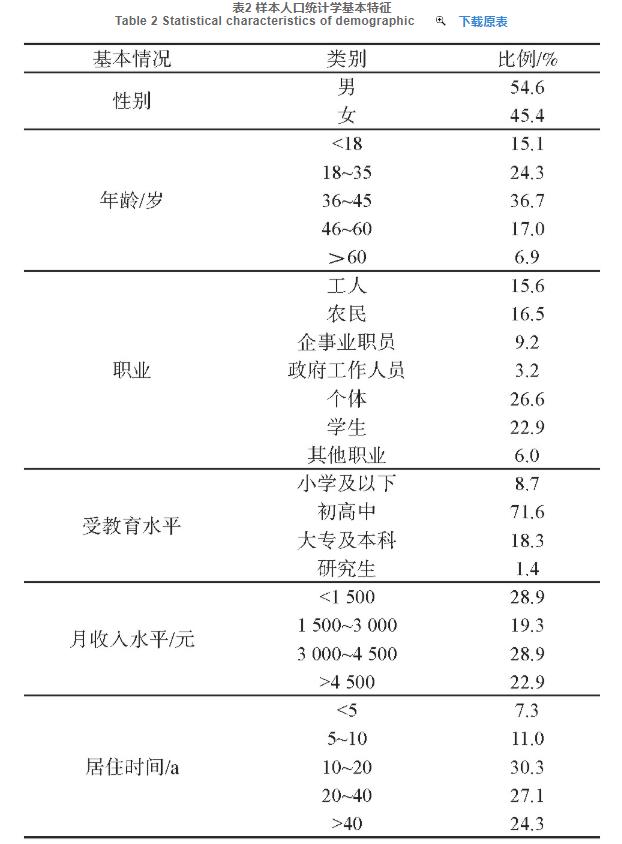

在地方感的测量上,本文主要通过问卷量表来实现,并辅之以相应的访谈。问卷受访者的人口学信息呈现:54.6%为男性,45.4%为女性,男性略多于女性;就年龄层而言,以18~35岁(24.3%)和36~45岁(36.7%)为主,年龄分布较为均衡;在职业构成方面,以个体工商户和农民为主;受教育水平(即最高学历)则以初高中者居多;收入分布则相对均衡,各收入阶层分布较为平均;在居住时间上,普遍居民的居住时间跨度较长,超过80%的受访者居住时间在10a以上,为长期性定居。问卷受访者无论从性别比例、年龄结构、职业构成等方面都较好地反映出当地乡村的状况(表2)。在潮汕宗祠塑造地方感的李克特量表测量上,所有选项指标测量值均>3.5。一般情况下,等级评分值为1~2.4分表示不赞同,2.5~3.4分表示中立,3.5~5表示赞同。总体均值表示当地居民对各项指标的态度,地方依恋和地方认同测量的平均值分别为3.60和3.67(表3),表明受访者对宗祠所在的乡村空间具有较强的地方认同与情感依恋。

3.1.2多元空间下的地方感塑造

宗祠对乡村居民具有不可替代的地方意义,在乡村重大活动中充当着重要空间场所的作用,例如祭拜活动、设摆宴席、节庆活动和乡村事务会议等,被认为是地方的“象征”。在众多功能相互交错下,潮汕宗祠成为当地村民日常活动的场所,尤其是生活性功能的强化,使宗祠成为公共性和习惯性展演的空间。此外,随着近年来潮汕宗祠出现普遍性的翻新改进,宗祠的基础设施得到较大的提升,宗祠翻新一方面在物理层面上优化了宗祠的活动空间,另一方面也提升了宗祠的空间利用频度。

在宗祠环境优化的过程中,宗祠作为日常休闲娱乐场所的功能也在不断地强化,使宗祠进一步成为日常情感流动的场所。

“我们宗祠已经翻新过好几次啦,2016年才刚刚重新上漆和刻花,每过一段时间我们都会翻新一下,这些椅子、凳子都是后面增加的,让一些老人和来宗祠参观的人可以坐下来喝喝茶。”——访谈者M7

作为缅怀场所的潮汕宗祠,蕴含着当代人对祖先辉煌事迹的自豪感和置身于地方的认同感,这种对先祖的情感在宗祠空间以外的场所流动,特别是在对“他者”的语言传递中。面对宗祠所承载的历史记忆,族内人通过自身文化与共同观念的对外展示,进而传递对地方文化的认同,内心的情感外溢源自本族宗亲“我者”的认同情绪。正如月浦村基层工作者(A5)所描述:“我们宗祠也出了很多有名的、有影响力的人。有个叫做这个佘翰林(实为佘志贞),他是清朝康熙皇帝的侍读,可以说是康熙皇帝的老师啦。还有,我们佘翰林的写作、诗作也是非常好的,是我们这个村、这个地方的一个名人了”。村民通过宗祠的符号化表达、共同遵循的价值理念与行为规范来建构地方感。其中符号是通过“同姓”表征来实现,价值理念和行为规范则反映在宗祠设定的“乡规民约”中,并在日常实践中以共同记忆和共同遵循的价值来呈现。

再者,节庆作为重要的社会文化活动,来源于当地的社会政治制度、经济发展水平、社会习俗和宗教信仰,对人们日常生活的情感、体验和感知具有重要作用,日益受到各方学界的关注(王敏等,2017a)。重大节庆活动具有时间、空间的流动性,随着身体、时空和身份的变化而产生情绪的流动。宗祠作为具有时间尺度和空间尺度的物质体,承载着重大节日和活动庆典,这些节日和活动通常是集体性和社会性的,其表征的是集体情感的交汇。在潮汕地区,重大节日(如潮汕地区的时年八节:春节、元宵、清明、端午、中元、中秋、冬至、除夕)和重大活动(如宗祠重光活动)都会在宗祠集结宗亲举行大型聚会。集体性的活动在情感的维系上起着不可忽视的作用,在实际空间上则联系了本地宗亲和外地宗亲,时间层面则是对过往集体情感与现世血缘的联络。集体团聚和集体归属的情绪在重大节日和庆典中被唤醒,并在观看展演与身体实践中加深这一情感归属,进而更好地融入集体情绪。共同的宗族情感在集体中具体个体间流动,实现情感的转移与再生。无论是日常生活还是重大节日庆典中的情感流动都是基于空间、时间的流变,并通过宗祠这一物质体来实现。在潮汕宗祠的情感流动中很大程度上塑造了当地人的精神与品性,从而加强其地方依恋与地方认同。

3.2多元建构的地方意义

在地方感的塑造过程中,地方作为文化意义的载体、历史脉络的媒介以及个人情感的寄托被赋予独特寓意,再通过地方性的物质空间来反演多元的地方意义(蒋婷等,2019)。作为多主体共塑的地方空间,潮汕宗祠地方意义的建构是通过当地村民、宗祠管理人员和基层工作者及其所联系的跨界宗族人员共同作用完成的,进而实现地方的自身性、民族性和跨界性(梁增贤等,2015),不断塑造着具有本土意义的地方认同与情感连结。

3.2.1身体实践与自身性建构

当地村民置身于潮汕宗祠空间及其文化意义所辐射的地方,通过个体记忆与身体实践建构“自己的地方”。当地村民与宗祠的连结首先体现在宗祠承载的大型活动上,如祭祀、游神等。由于潮汕宗祠空间组合和空间功能的需要,当地村民习惯在宗祠门前预留充足的场地及相对开阔的水域,从而实现活动举办的空间条件。此外,以宗祠牵头举办的传统性节庆活动在潮汕地区司空见惯,正如一位受访者(R1)所说:“会把它(宗祠)作为一个传承文化的场所,每年都会在宗祠周边的大池塘进行龙舟竞渡比赛”。在周期性的循环中,当地村民将大型活动与宗祠相联系,进而产生个体的节庆记忆,这种个体的宗祠记忆与清明祭祀、端午赛龙舟以及冬至参拜等活动相关联。同时,个体的场所实践也在构建着村民层面的地方意义,亲身实践所产生的记忆更具深刻性,这一过程实质上是对地方的置身性认识,从而完成对地方与自我的定位和构想。“(印象最深的)就是去看我们的族谱,里面有很多名人,有一个是新加坡的外交部部长,叫杨荣文。他那一次过来,然后这边的官员都去迎接他,很自豪。就感觉原来我们这个地方还是不错的,出了不少有影响力的人”(R5)。

村民在宗祠空间中的亲身经历在意识层面强化了对地方的认同,这种认同源于对地方过往荣耀事迹、艰苦岁月以及杰出人物在空间实体的再现。潮汕地区的绝大部分宗祠都设有阐述其历史渊源、杰出人物和本宗族重大历史事件的碑文,通过文字、画像等表征的形式来体现地方文化和塑造文化空间。同时,宗祠往往被村民冠以“神圣空间”的标签,宗祠与地方意义存在紧密的相关性,并具有文化建构的作用,正如一位村民(R3)所言:“宗祠是重要的,宗祠的好坏关系到我们村里面能出什么人物,宗祠就是(影响)我们村里的重要建筑,宗祠建设得好才能人杰地灵嘛。”村民层面地方意义的自身性建构是强化自我认同的过程,地方事件和地方人物通过村民的具身实践和传颂成为地方符号,进而成为地方共同的价值追求与文化心理。

3.2.2记忆承载与民族性塑造

宗祠管理人员通常由村内声望较高、品德贤良的村民组成,这类主体对潮汕宗祠的建筑景观、历史文化和民族传统有着较深的认识,并在当地的现实生活中塑造着乡村地方的民族性。潮汕地区大部分宗祠由宗祠理事会(一般即为当地的老年人协会)处理日常事务,长者为主的宗祠管理人员构成能够清晰地方的溯源与根植过程,继承乡村地区的传统文化、历史过程和民族经历,并将其深植于乡村本土。建筑是地方性的标志,代表性的构筑物是历史的亦是民族的,潮汕宗祠作为乡村地区标志性的建筑在其外观、内饰上均体现着本土性的观念与价值。值得注意的是,这一建筑实体规制的承载与传承主要依靠宗祠理事会来实现,以保持地方特色从而赋予地方意义。在乡村地区建筑现代化、同质化的背景下,宗祠建筑在整体样式上沿袭历史传统,在重建、翻新中保持原始特性,在物理实体上反映潮汕地区建筑风格与民族特征。

此外,在历史文化和集体记忆上,地方宗族的迁移历史、扎根过程等在宗祠管理人员的话语中重现,宗祠兴筑的时间节点成为先民扎根地方的印记。对迁移的先民而言,到达某一地方的时间往往并非与建造宗祠的时间一致,宗祠的建立意味着落脚于地方,因而先民需要对地方进行一定时间的体验与考察。因此,村民的地方性始于宗祠空间的确立,宗祠的建立对建构落脚地的历史意义具有重要作用,宗祠也与乡村地方紧密相关,并共同发展变化。

在不同的历史时期,宗祠的空间功能亦会随着历史时代发生解构与重构,正如一位宗祠管理者(M6)描述的:“我们宗祠已经有137年的历史了。1882年建的,到了1939年日本帝国主义侵略潮汕地区,把宗祠给拆了,很长一段时间都是废墟。1949年全国解放,全部宗祠由当地政府接管,宗祠暂时变成了村庄小学,后来又变成了粮食加工厂。改革开放后,就是在1985年宗祠才正式重修,2016年宗祠再一次翻新。”宗祠功能性的演变表征着地方与民族是相互交织的,民族性则体现在地方与民族历史命运的一致性,从而建构出民族性与动态性的地方,而这些具有民族性历史文化的传递需要通过宗祠管理人员的话语表达或是文本符号来实现。

3.2.3宗亲连结与跨界性建立

此外,在现代化和全球化的浪潮下,跨境流动的频率随之增加,伴随而来的跨界行为让跨国宗族成为常态,地方网络的延伸使得社会没有地方是绝对孤立和隔离的。诚然,地方从来并非隔绝,文化象征意义通过地方网络实现连结,正如跨国宗族依靠本土的宗祠实体和宗亲血缘来维系,宗祠进而成为地方象征与地方特色。跨国宗族的力量也在不断重构着本土的人地关系(王敏等,2017b),跨国迁出的目的地作为乡村建设资本输出的源头,其流动的资本为当地的空间建构提供前提,并重塑地方的宗族关系与地方意义。无论是在宗祠修缮、重建和重大活动的举办乃至新宗祠的兴建,跨国宗族都以资本的方式积极参与,成为地方构建的重要力量,正如一位基层工作者(A5)所描述的:“那些去新加坡、泰国的老前辈,起初生活是很困难的,但是(等到)他们赚到钱就会回来建宗祠、建房子,搞建福利事业,我们以前的村里学校第一台复印机就是马来西亚的一个宗亲寄过来的”。同时,在宗祠空间的地方建构上,基层工作者与地方宗祠的工作人员共同维持着宗祠所连结地方的跨界性,一方面为卓有成就的海外族人设立新的宗祠,不少跨境联系密切、海外华侨数量庞大的乡村反映出“一总祠多分祠”的现象;具体来说,“总祠”是纪念同族人共同祖先的,而“分祠”一般是为纪念杰出海外族人所建造的,从而重塑乡村地方的权力地位与网络关系。另一方面,地方的营造还体现在对地方空间的命名,基层工作者以乡村协调者和管理者的身份参与其中。在乡村公共空间,如老年活动中心、部分学校(一般为小学和中学)和街道都有以具体宗亲名字或隐晦化命名的,体现着宗祠关系网络深刻影响着乡村地区的地方性构建,并通过外化的方式扎根于地方空间,以生成新的地方意义。

4文化空间下的乡村治理

在“乡村振兴”战略的大背景下,以地方文化建构起乡村地区的文化自信,进而形成文化自觉,成为乡村治理过程中亟需实现的重要方面。在过往历史时期中,乡村地域长期处于国家、政府管理的薄弱区,基于乡村社会秩序维持的需要,宗祠所衍生的宗族理事会成为乡村治理的重要组织,能够处理乡村地区的绝大部分事务,并在当代依旧发挥着重要作用。宗祠层面的乡村地方性治理具有根植性和稳定性,成为乡村地区文化、精神的根基,并对乡村地方认同、情感维系以及物质实体起到积极的建构作用。在乡村地方空间中,宗祠力量的作用成为乡村治理不可忽视的方面,并通过具有象征意义和实际意义的2种形式来实现(见表3)。

4.1象征性活动的文化效应

宗祠具有象征意义层面的治理过程,其是通过具有文化效应的宗祠文化、规范性和倡导性的乡规民约以及协助性展厅宣传等具体形式来实现的。作为传承文化的场所,宗祠所承载的首要功能在于弘扬本土文化,正如一位宗祠管理人员(M1)所说:“祭拜祖宗的目的就是弘扬文化,咱们先祖在这里开天辟地、立祖创业,作为子孙我们就得纪念他们,保存共同的记忆”。而具体的文化内涵与象征则生产于共同缔造的价值理念,并通过先民的事迹完成宗祠精神的具体化,例如克服艰险“三下南洋”的艰苦奋斗精神,不忘故土、建设家乡的家国精神以及心怀天下、学成报国的儒士精神等,并在乡村地域广为流传,成为教育现世后人的蓝本。传统的宗祠文化表征为民族性的价值追求,加之地方性、具体性的精神构建对乡村地区的文化知识起到教化作用,并作为文化象征与文化认同辐射乡村空间的居民。

此外,乡村地区主体行为的价值判断一方面受到现行法律法规的法理性约束,另一方面,宗祠落脚地方所设立的规章制度(即乡规民约)作为村民需要共同遵循的“家规”,在道德和情理层面具有行为规范作用,其中包含家庭关系、邻里关系以及集体关系等的处理原则。值得注意的是,在乡村个体的矛盾冲突中,村民往往先寻求族内的调解,宗祠的“老大”2作为“权威”的象征具有重要的话语权,其通常召开理事会进行商量和决议,进而解决族内的纷争与纠葛。鉴于此,宗祠理事会被塑造为乡村问题调解、处理的首要滤器,在家庭道德和乡村事务情理性的处理上凸显出特有的协调作用。

再者,现代性的乡村治理势必是多层次、多尺度的协调过程,宗祠空间也因此被赋予辅助性宣传的作用,并作为展厅和窗口传递国家、政府层面的文化与精神,在宗祠举行党组织会议、行政组织讲堂和道德讲堂等活动,以弘扬优良品质和塑造道德精神成为乡村地区的常态,并通过展板与标语共同实现乡村地区的文化治理。

4.2物质-文化的治理嵌套

此外,具有象征意义和实际意义层面的治理形式耦合形成乡村治理模式,再造地方自信与文化本底,具有实际意义的活动形式包括庆典活动、奖助帮扶和跨国宗族会议等,并在现实治理中亦发挥着重要作用。物质活动的展演丰富文化弘扬的形式,以互衬的方式传达乡村地方理念与文化。在基层组织与宗祠管理组织的协商下,物质活动通常由宗祠理事会主办,基层组织(一般为村委、居委)协助以共同完成。每逢新春佳节,村里祭拜“老爷”(潮汕地区对神明的称呼)并伴随着唱戏和游街,以仪式性的展演传递“敬宗孝祖”的传统价值。传统性的活动为本土性文化提供传递的途径,加强村民文化认同以塑造共同价值。宗祠在乡村治理过程中的作用还体现在协调乡村社会资源上,并一定程度上弥补了政府组织管理上的空缺,在帮助困难群众尤其是有患有重大疾病的人群、孤寡老人和留守儿童等问题上更具及时性和精确性。同时,宗祠文化崇文重教、育才兴学,素有“奖学助学”的传统,正如一位村民(R6)所说的:“我们宗祠理事会每年都有高考颁奖会,奖励在高考中取得优异成绩的学子,以激励村里的孩子认真读书、专于学业,积极进取”。最后,跨国宗族会议将国内宗族、国外宗族团结起来,加强地方的联系与来往,例如第七届潮汕海内外胡氏联谊会,汇聚多国宗亲和部分政府机关要员,明确宗祠的纽带作用同时也为乡村建设提供重要的资本积累(图3)。

5结论与讨论

5.1结论

研究基于地方感、地方意义和乡村治理的理论和概念框架,采用网络资料收集、问卷调查和深度访谈等方法探析了潮汕宗祠对乡村地区地方感的塑造作用,兼之讨论潮汕宗祠与乡村多主体的互动及其作用下建构的地方意义,并分析宗祠力量在乡村治理中的机制。从研究对象来说,目前较少深入性地探究关注潮汕宗祠这一具有特殊性和地方性的物质空间载体,研究探讨了潮汕宗祠的地方意义,是对乡村文化空间挖掘和建设的积极探索。此外,本文作为乡村治理话题下的实证性探究,结合地方感的塑造是对乡村治理研究的补充和拓展,同时也为乡村文化治理提供了新的研究思路。研究主要结论如下:

1)潮汕宗祠作为连接和维系乡村社会关系网络的物质实体,对乡村空间地域主体的地方感具有显著的塑造作用。具体而言,潮汕宗祠在长期的历史演变中形成了根植性的文化认同,并塑造了共同的象征符号、文化理念和行为规范,作用于地方的认知、情感和意向,使得潮汕宗祠不断强化乡村主体的地方感知与地方实践,乡村地域从落脚地转变为归属地,并在日常实践中表现为根植于地方的认同感与归属感,从而实现地方感的主体性构建。

2)潮汕宗祠通过本土化和稳定性的建筑形式成为乡村地域极具地方性的物理景观,在日益同质化的乡村地域凸显地方特色与地方意义。地方性的构建是从物质到精神的过程,潮汕宗祠在“时空”上的落定表征着物质性向精神性转变,无意义的地方被塑造成具有扎根性和归属性的地方。在地方化的演变中,潮汕宗祠通过乡村个体的地方历史实践和情感体验不断构筑宗族共同的文化价值与历史记忆。

3)潮汕宗祠多元化的地方意义来源于多主体的共同建构,基于个体记忆和具身实践塑造地方的自身性,而宗祠的历史文化和民族经历形成地方的民族性,并在地方特色、文化象征以及物质资本的交互下完成地方的跨界性,最终实现地方的多元意义。诚然,潮汕宗祠地方意义的实现源于多要素的作用,地方景观、地方人物和地方环境等形成的地方网络延伸了地方意义,并突破时空的限制。鉴于此,乡村地域不再是“我者”的地方,更是具有时代民族性和跨界重构性的地方。

5.2讨论

1)从更广泛的意义上来说,乡村地域系统长期处于国家整体发展的相对滞后地区,城乡地域的差距备受学界关注,而国内乡村研究也明显落后于西方(杨忍,2020)。随着国家整体经济发展水平的提升以及“乡村振兴”战略的提出,乡村地域的物质方面呈现相对上升趋势,与之相矛盾的是乡村地域文化的缺失(费孝通,2006)。因此,乡村的文化机理与地方建构成为实现乡村空间再生的关键维度,而地方性的宗祠实体作为乡村社会集体记忆与共同情感的载体,从地方意义的塑造上为乡村提供地方文化的认同根基。塑造乡村地域的文化自信亟需地方认同和地方依恋的建构,实现乡村从文化“失落地”向文化“根源地”的转型。

2)潮汕宗祠与乡村地域多主体的互动形成地方感,为乡村治理提供了情感和文化层面的基底。诚然,乡村地域空间具有本身的复杂性,因而乡村治理势必是多主体、多维度的协商共治。基于地方文化和物质功能的多主体缔造是乡村治理的重要模式,潮汕宗祠所衍生的宗族理事会在协调和处理乡村事务上发挥着不可替代的作用。潮汕宗祠力量下的乡村治理过程是从乡村的文化构建和具有象征意义和实际意义的活动切入的,调配乡村的公共权力与社会资本,同时通过系列性的物质-文化活动内化乡村文化治理,两者的嵌合形成乡村治理的地方自信与文化本底。总之,乡村地域空间的治理需要考虑乡村固有的物质基础和历史文化,以深植性的宗祠地方感构建为依据,能为乡村空间的物质-文化治理提供有益借鉴。

3)研究从地方感切入,探究潮汕宗祠所营造的地方依恋与地方认同,以期揭示潮汕宗祠在地方上的内生效用。从已有关于地方感的实证性研究来看,讨论较多放置在“家”的构建和迁移群体的情感流露上,本文关注物质实体所延伸的地方效用,以期丰富地方感研究的实证讨论与分析视角。此外,目前国内学界关于乡村治理的研究多以社会学、人类学和管理学等学科为主,即使地理学关于乡村地域的研究相对充分,但对于乡村治理的关注依旧较为缺乏。文本关注潮汕宗祠地方意义下的乡村治理,讨论多元性、多主体的乡村治理建构,旨在探析潮汕宗祠的地方意义,并为乡村地区的文化空间塑造提供有益思考。

4)本文对地方感和乡村治理研究提出以下思考:一是,乡村地域是产生根植性地方感的重要空间,乡村文化物质实体对地方感具有积极的建构作用,因此,乡村地域空间的地方感与文化空间的地方意义值得更多的关注与探讨,进而实现乡村地域文化空间的挖掘与再现,实现乡村地区的文化自信。二是,地方性的乡村治理应是乡村地域系统研究中亟需关注的部分,乡村社会的重构过程、文化性的建构过程与治理模式值得更多的讨论,进而为中国乡村治理提供新的实证借鉴。

注释:

(1)宗祠重光活动,即宗祠重新翻修完成后的庆典仪式。

(2)宗祠的“老大”指潮汕地区宗族内最有威望的长者,通常也是宗祠理事会的负责人。

参考文献:

[1]AgnewJ.1987.ThePowerofPlace:BringingTogatherGeographicalandSociologicalImaginations.Boston:UnwindHyman.

[2]AltmanIandLowSM.1992.PlaceAttachment.NewYork:PlennumPress.

[3]BowlbyJ.1960.SeparationAnxiety.TheInternationalJournalofPsycho-Analysis,41:89-113.

陈泽泓.2013.潮汕文化概说.广州:广东人民出版社.[ChenZehong.2013.AnOverviewofChaoshanCulture.Guangzhou:GuangzhouPeoplesPublishingHouse.]

[4]代瑾.2019.中国传统乡村治理制度变迁及其内在逻辑.甘肃行政学院学报,(4):77-84.[DaiJin.2019.TheChangeofChineseTraditionalRuralGovernanceSystemandItsInternalLogic.JournalofGansuAdministrationInstitute,(4):77-84.]

[5]党国英,卢宪英.2019.新中国乡村治理研究回顾与评论.理论探讨,(5):5-14.[DangGuoyingandLuXianying.2019.AnOverviewoftheResearchofRuralGovernanceSincetheFoundingofPRC.TheoreticalInvestigation,(5):5-14.]

[6]邓启耀.2016.谁的祠堂?何为遗产?--古村落保护和开发中的问题与思考.云南师范大学学报(哲学社会科学版),48(1):83-90.[DengQiyao.2016.ToWhomdoestheAncestralTempleBelong?WhatareHeritages?-ReflectionsontheProtectionandDevelopmentofAncientVillages.JournalofYunnanNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciencesEdition),48(1):83-90.]

[7]段义孚.2006.人文主义地理学之我见.地理科学进展,25(2):1-7.[TuanYifu.2006.HumanisticGeography:APersonalView.ProgressinGeography,25(2):1-7.]

[8]费孝通.2003.关于“文化自觉”的一些自白.学术研究,(7):5-9.[FeiXiaotong.2003.MyWordsabout“CulturalSelfConsciousness”.AcademicResearch,(7):5-9.]

[9]费孝通.2004.对文化的历史性和社会性的思考.思想战线,(2):1-6.[FeiXiaotong.2004.ReflectionsontheHistoricalandSocialCharacteristicsofCulture.Thinking,(2):1-6.]

[10]费孝通.2006.乡土中国.上海:上海人民出版社.[FeiXiaotong.2006.EarthboundChina.Shanghai:ShanghaiPeoplesPress.]

[11]高千,张英魁.2019.乡村振兴战略下乡村治理主体冲突及其化解策略.宁夏社会科学,(6):131-139.[GaoQianandZhangYingkui.2019.RuralGovernanceSubjectConflictandItsSolutionStrategyundertheStrategyofRuralRevitalization.SocialSciencesinNingxia,(6):131-139.]

[12]耿国阶,王亚群.2019.城乡关系视角下乡村治理演变的逻辑:1949-2019.中国农村观察,(6):19-31.[GengGuojieandWangYaqun.2019.TheEvolutionLogicsofRuralGovernancefromthePerpectiveofUrban-RuralRelationship:From1949to2019.ChinaRuralSurvey,(6):19-31.]

[13]贺雪峰.2019.规则下乡与治理内卷化:农村基层治理的辩证法.社会科学,(4):64-70.[HeXuefeng.2019.GoverningViaTop-DownRegulationsandGrassrootsGovernanceInternalization:DialecticsofGrassrootsGovernance.JournalofSocialSciences,(4):64-70.]

[14]贺雪峰.2018.乡村治理40年.华中师范大学学报(人文社会科学版),57(6):14-16.[HeXuefeng.2018.RuralGovernmentfor40Years.JournalofCentralChinaNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences),57(6):14-16.]

[15]HidalgoMCandHernándezB.2001.PlaceAttachment:ConceptualandEmpiricalQuestions.JournalofEnvironmentalPsychology,21:273-281.

[16]胡书玲,余斌,王明杰.2019.乡村重构与转型:西方经验及启示.地理研究,38(12):2833-2845.[HuShuling,YuBinandWangMingjie.2019.RuralRestructuringandTransformation:WesternExperienceandItsEnlightenmenttoChina.GeographicalResearch,38(12):2833-2845.]

[17]姜玉欣,王忠武.2016.我国乡村治理的趋势、问题及其破解路径.理论学刊,(6):133-138.[JiangYuxinandWangZhongwu.2016.Trend,ProblemandSolutionofRuralGovernance.TheoryJournal,(6):133-138.]

[18]蒋婷,张朝枝.2019.开平碉楼与村落地方意义的游客阐释.世界地理研究,28(3):194-201.[JiangTingandZhangChaozhi.2019.TouristInterpretationofPlaceMeaninginKaipingDiaolouandVillages.WorldRegionalStudies,28(3):194-201.]

[19]蒋永穆,王丽萍,祝林林.2019.新中国70年乡村治理:变迁、主线及方向.求是学刊,46(5):1-10.[JiangYongmu,WangLipingandZhuLinlin.2019.70YearsRuralGovernanceinNewChina:Change,MainLineandDirection.SeekingTruth,46(5):1-10.]

[20]梁增贤,保继刚.2015.文化转型对地方意义流变的影响--以深圳华侨城空间文化生产为例.地理科学,35(5):544-550.[JiangZengxianandBaoJigang.TheImpactsofCulturalTransformationonPlaceBecoming:ACaseStudyofShenzhenOverseasChineseTown.ScientiaGeographicaSinica,35(5):544-550.]

[21]林怀策,张京祥,陈浩.2019.强宗族社会语境下乡村发展机制与治理研究--基于广东省汕头市东仙村的分析.地域研究与开发,38(5):148-153.[LinHuaice,ZhangJingxiangandChenHao.2019.RuralDevelopmentMechanismandGovernanceinStrongClanSocialContext:BasedontheAnalysisofDongxianVillage,ShantouCity,GuangdongProvince.ArealResearchandDevelopment,38(5):148-153.]

[22]朱竑,刘博.2011.地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示.华南师范大学学报(自然科学版),(1):1-8.[ZhuHongandLiuBo.2011.ConceptsAnalysisandResearchImplications:SenseofPlace,PlaceAttachmentandPlaceIdentity.JournalofSouthChinaNormalUniversity(NaturalScienceEdition),(1):1-8.]

[23]刘金海.2016.乡村治理模式的发展与创新.中国农村观察,(6):67-74.[LiuJinhai.2016.TheDevelopmentofRuralGovernanceModelsandRecentInnovations.ChinaRuralSurvey,(6):67-74.]

[24]LiuYSandLiYH.2017.RevitalizetheWorldsCountryside.Nature,548(7667):275-277.

[25]LongHLandLiuYS.2016.RuralRestructuringinChina.JournalofRuralStudies,47:387-391.

[26]ProshanskyHM.1978.TheCityandSelf-Identity.EnvironmentandBehavior,10(2):147-169.

[27]TuanYF.1974.Topophilia:AStudyofEnvironmentalPerception.EnglewoodCliffs,NJ:Prentice-Hall.

[28]TuanYF.1977.SpaceandPlace.London:EdwardArnold.

[29]杨忍,文琦,王成,杜国明,李伯华,曲衍波,李红波,许家伟,贺艳华,马利邦,李智,乔陆印,曹智,戈大专,屠爽爽,陈秧分.2019.新时代中国乡村振兴:探索与思考--乡村地理青年学者笔谈.自然资源学报,34(4):890-910.[YangRen,WenQi,WangCheng,DuGuoming,LiBohua,QuYanbo,LiHongbo,XuJiawei,HeYanhua,MaLibang,LiZhi,QiaoLuyin,CaoZhi,GeDazhuan,TuShuangshuangandChenYangfen.2019.DiscussionsandThoughtsofthePathtoChinasRuralRevitalizationintheNewEra:NotesoftheYoungRuralGeographyScholars.JournalofNaturalResources,34(4):890-910.]

[30]杨忍,陈燕纯,张菁,徐茜.2020.20世纪90年代以来西方乡村地理研究的主要理论演变与启示.地理科学,40(4):544-555.[YangRen,ChenYanchun,ZhangJingandXuQian.2020.TheMainTheoreticalEvolutionandEnlightenmentofWesternRuralGeographysince1990s.ScientiaGeographicaSinica,40(4):544-555.]

[31]王介勇,周墨竹,王祥峰.2019.乡村振兴规划的性质及其体系构建探讨.地理科学进展,38(9):1361-1369.[WangJieyong,ZhouMozhuandWangXiangfeng.2019.FeaturesandFrameworkofRuralRevitalizationPlanningSystem.ProgressinGeography,38(9):1361-1369.]

[32]王琳乾,邓特.1999.汕头市志.北京:新华出版社.[WangLinqianandDengTe.1999.LocalChroniclesofShantou.Beijing:XinhuaPublishingHouse.]

[33]王敏,林钿,江荣灏,朱竑.2017a.传统节庆、身体与展演空间--基于人文地理学视觉量化方法的研究.地理学报,72(4):671-684.[WangMin,LinTian,JiangRonghaoandZhuHong.2017a.AnalysisoftheTraditionalFestival,BodyandPerformativeSpace:AHumanGeographicalMethodfromthePerspectiveofVisualQuantitativeResearch.ActaGeographicaSinica,72(4):671-684.]

[34]王敏,江荣灏,朱竑.2017b.跨国宗族网络与侨乡地方意义的建构研究--以前美村为例.世界地理研究,26(1):112-123.[WangMin,JiangRonghaoandZhuHong.2017b.TransnationalLineageNetworkandtheConstructionofPlaceMeaningofQiaoxiang:ACaseStudyonQianmeiVillage.WorldRegionalStudies,26(1):112-123.]

[35]王敏,谢漪,黄海燕.2018.公共还是私密空间?基于女性主义地理学的潮汕钩花案例分析.世界地理研究,27(5):116-125.[WangMin,XieYiandHuangHaiyang.2018.PublicorPrivateSpace?AFeministGeographicalAnalysisofChaoshanFemalesCrochetActivities.WorldRegionalStudies,27(5):116-125.]

[36]WilliamsDR,PattersonMEandRoggenbuckJW.1992.BeyondtheCommodityMetaphor:ExaminingEmotionalandSymbolicAttachmenttoPlace.LeisureSciences,14:29-46.

[37]WilliamsDRandRoggenbuckJW.1989.MeasuringPlaceAttachment:SomePreliminaryResults.SanAntonio,TX:NationalParksandRecreation,LeisureResearchSymposium.

[38]WrightJK.1947.TerraeIncognitae:ThePlaceofImaginationinGeography.AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers,37(1):1-15.

[39]项继权,刘开创.2019.城镇化背景下中国乡村治理的转型与发展.华中师范大学学报(人文社会科学版),58(2):1-9.[XiangXuquanandLiuKaichuang.2019.TheTransformationandDevelopmentofRuralGovernanceinChinaundertheBackgroundofUrbanization.JournalofCentralChinaNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences),58(2):1-9.]

[40]许源源,左代华.2019.乡村治理中的内生秩序:演进逻辑、运行机制与制度嵌入.农业经济问题,(8):9-18.[XuYuanyuanandZuoDaihua.2019.TheEndogenousOrderinRuralGovernance:EvolvementLogic,OperationMechanismandInstitutionalEmbeddedness.IssuesinAgriculturalEconomy,(8):9-18.]

[41]叶春生.2010.潮汕民俗大典.广州:广东人民出版社.[YeChunsheng.2010.ChaoshanFolkCustomCeremony.Guangzhou:GuangzhouPeoplesPublishingHouse.]

[42]赵一夫,王丽红.2019.新中国成立70年来我国乡村治理发展的路径与趋向.农业经济问题,(12):21-30.[ZhaoYifuandWangLihong.2019.ThePathandTendencyofChinasRuralGovernanceDevelopmentsincetheFoundingofNewChinainthePast70Years.IssuesinAgriculturalEconomy,(12):21-30.]